トップQs

タイムライン

チャット

視点

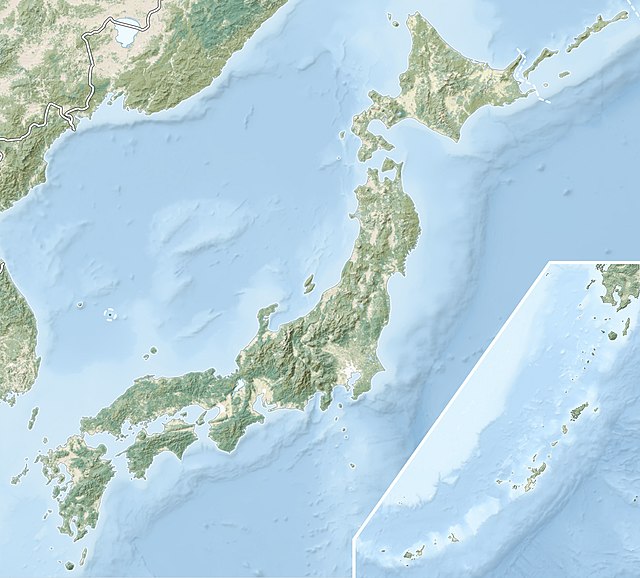

長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産

長崎県と熊本県に分布する10件超の歴史的な文化遺産。2018年にユネスコ世界遺産に指定。 ウィキペディアから

Remove ads

長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産(ながさきとあまくさちほうのせんぷくキリシタンかんれんいさん)は、長崎県と熊本県に残る12件の構成資産からなる、UNESCOの世界遺産リスト登録物件。

2007年1月23日、文化庁が「富岡製糸場と絹産業遺産群」(群馬県富岡市など。2014年に世界遺産登録)、「富士山」(山梨県、静岡県。2013年に「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」として世界遺産登録)、「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」(奈良県明日香村など)とともに追加申請を決めた物件で、もとは「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」として登録が目指されたが、潜伏キリシタンに価値の焦点を絞る形で構成資産が再考された結果、現在の名称になった。2018年6月30日、第42回世界遺産委員会において登録が決定した[1][2]。

Remove ads

概要

要約

視点

長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産は、江戸時代250年間の禁教令下における厳しい弾圧の中、宣教師不在でありながら、信者のみで信仰を守り通しながらも、孤立せずに一般社会との関わりも持ちつつ[注 1]、共同体を存続させるための生き方・暮らし方を創造したことが評価され、ユネスコの世界遺産に登録された[3]。

経緯

長崎におけるカトリック教会の伝来と繁栄、禁教令下の潜伏信仰、そして奇跡のキリシタン復活という、四世紀におよぶ世界に類を見ないカトリック教会布教の歴史を物語る資産として、2001年よりユネスコの世界遺産を目指す運動が始まった(下記「候補から外れた資産」の節参照)。

長崎県は世界遺産登録を目指すにあたり関係市町と情報共有を図って、保存管理計画の策定や国内外の同じような資産との比較研究などの一体的な取り組みを進め、2006年に文化庁が世界遺産候補地を公募した際に名乗りをあげ、文化審議会(文化財分科会)が正式候補として選定し、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」として2007年1月に暫定リストに掲載された。

2007年11月12日に「第1回 長崎県世界遺産登録推進会議」、12月26日には「第1回 長崎県世界遺産学術会議」が開催され、35の構成資産候補を選定。OUV(顕著な普遍的価値)の主軸を「東西文化の交流と文化的伝統」と定めた。推進会議・学術会議はその後も開かれ、2009年の学術会議で構成資産を33さらに29に、2011年の推進会議では構成資産を14に整理することが承認され[4]、2012年には構成資産を12に統合、2013年に熊本県天草市の﨑津集落が加わり13か所が構成資産となり[5]、2014年に平戸島の物件を2つに分割し14資産で推薦書が作成された。

2013年8月に開催された文化庁文化審議会では「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」を同年度中の正式推薦候補としたが[6]、内閣官房地域活性化統合事務局の有識者会議では「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」が推薦候補とされた。日本国政府は、最終的に後者を2013年度の推薦物件とすることを決定し、前者の推薦は2014年度以降に持ち越しとなった[7]。

2014年7月10日に文化審議会の世界文化遺産・無形文化遺産部会は、2016年の世界文化遺産登録を目指す「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」について、ユネスコに推薦する候補に選んだ[8]。政府は閣議了解を経て、2015年1月に正式な推薦書を世界遺産センターに提出、同年9月27日から10月6日には諮問機関である国際記念物遺跡会議(ICOMOS)の現地調査があり、2016年の第40回世界遺産委員会で審議される予定であったが、2016年2月初旬にICOMOSが推薦内容の不備を(250年の禁教令時代に特化すべきと)指摘したため、政府は推薦取り下げの上、構成資産の再検討に入ることになった[9]。

長崎県はICOMOSとアドバイザー契約を結び[10]、4月26日から5月3日にミッションエキスパートが現地を視察した後に提言を示し[11]、新たな推薦書内容を検討する「長崎世界遺産学術委員会」がイコモスの助言に従い、大浦天主堂以外の禁教明け(明治時代)以降に建てられた教会について禁教時代にいわゆる隠れキリシタンが形成した集落景観などに包括し[注 2]、法的保護根拠を重要文化的景観とすることを決めた[12][13]。

諮問機関であるICOMOSが、推薦国に協力するという形式は日本では初めてであり、審査する側が求める完成度が高い内容の推薦書が作成されたことで、登録の可能性がより高まったとみられた[14]。こうした事例に関して文化庁は「アドバイスを行ったイコモスの専門家は、推薦書提出後の審査には参加せず、利益相反のような状況にはなっていない」という認識を示した[15]。

次いで同委員会は、禁教期との関係性が薄い日野江城と田平天主堂を構成資産から外すことを提案し、5月29日に長崎県と関係自治体が了承した[12][16]。7月25日に文化審議会は、2018年の第42回世界遺産委員会に向けて、再推薦することを決定[17]。これに伴いテーマを「潜伏キリシタンの文化的伝統」とし、構成資産も集落名義へと変更、教会が主体でなくなり熊本県側から熊本の名称も入れてほしいとの要望があり、ICOMOSも「潜伏キリシタンなどの表現を取り入れた名称に変えるべき」と示唆したことから「長崎の教会群と―」の名称変更も検討され、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が正式名称へとなった[18][19][20]。また、重要文化的景観未選定の大野集落などに対し、文化庁は新たな選定保護を示した[21]<[注 3]。

2017年9月5日から12日にかけて改めてICOMOSによる現地調査が行われ[22]、2018年5月4日に登録勧告が出されたが原城跡周辺の緩衝地帯の設定範囲について見直しを図るべきとの指摘もあった[23]。第42回世界遺産委員会では、ICOMOSと締約国(日本)との協力についても評価され、登録が決まった(2018年6月30日)[24]。

世界遺産委員会での状況

2018年6月30日、日本時間の17時30分に始まった世界遺産委員会での登録審査は、ICOMOSから遺産の概要が読み上げられた後、委員国の発言へと移ったが、非キリスト教国も含め「ユニークな遺産である」「ヒューマンヒストリーを表現している」の二言が多く聞かれ[注 4]、否定的な意見はなく、開始からわずか20分で満場一致で登録が可決された。直前に審査されたイランのファールス地方のサーサーン朝考古景観が登録延期勧告であったものを登録とするために1時間も議論を要したのとは対照的で、今委員会での審査の中で、あるいは近年の日本の推薦物件の審査の中でも迅速な決定であった。最後に議長からコメントを求められた中村法道長崎県知事は「登録は世界へ向けた平和のメッセージであり、遺産保護のため地域活性化に尽力したい」と英語で述べ、山田滝雄ユネスコ日本政府代表部大使も「今までの日本の世界遺産の中で一番ストーリー性が強い資産である」と述べた[25]。

なお直近に登録された富士山-信仰の対象と芸術の源泉、明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業、「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群などの審査の際に見られた目立ったロビー活動は行われなかった。

登録をうけて

文化行政を掌握する林芳正文部科学大臣は「地元関係者は独特の文化的伝統を物語る資産として再推薦し、登録へ粘り強く取り組んでこられた。たゆまぬ努力に心から敬意と祝意を表する。人類共通の宝である貴重な世界遺産の保護に万全を期し、後世に確実に引き継ぐとともに、その価値を積極的に発信していく」、蒲島郁夫熊本県知事は「推薦書の取り下げ、資産の見直しという苦渋の決断を経験したが、試練を乗り越えた。待ち望んでいたこの瞬間を迎えることができ、心からうれしく思う」との談話を発表した[26]。さらに安倍晋三首相も「長崎と天草地方に残る潜伏キリシタンの集落。江戸時代、当時の社会や風土に適応しながら、何世代にもわたり、その固有の文化を引き継いできました。日本独自の信仰のかたちを物語るものであり、まさに世界に類を見ない人類の遺産です。これまで保全に取り組んでこられた関係者の方々に深い敬意を表するとともに、世界の宝を大切に守り、その魅力を世界に向けて発信する、その決意を新たにしたいと思います」とのメッセージを出した[27]。

また、バチカン(ローマ教皇庁)は、「聖霊が宣教師の説教を通じて灯した火は、カトリック共同体の祈りの生活を隠れて維持した平信徒の中に息づいてきた」とするフランシスコ教皇の談話を発表した[28]。この他、潜伏キリシタンの末裔である前田万葉枢機卿が「弾圧した者とされた者、それらの子孫お互いに敬意をはらうことで真の平和が訪れる」、カトリック長崎大司教区の高見三明大司教は「250年間、キリスト教は日本で迫害されたが、そのことで多くの日本人がキリスト教に関心を持ち始めており、潜伏キリシタン遺産を訪ねることで日本のキリスト教史を再発見することになる。歴史を覚えておくのに建物は重要ではない。その背後にある物語、それが普遍的な価値を持つ」 とコメントした[29]。

Remove ads

構成資産

要約

視点

指定区分のうち「重要文化財」は、日本の文化財保護法第27条に基づき日本国文部科学大臣が指定した重要文化財(「国の重要文化財」)を指す。

長崎県

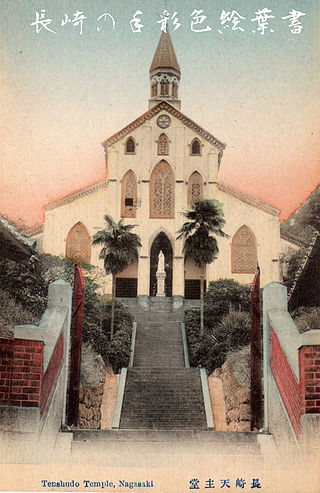

- 大浦天主堂:国宝(北緯32度45分25.65秒 東経129度52分6.82秒)

- 外海の出津集落:重要文化財出津教会堂(北緯32度50分38.13秒 東経129度42分03.31秒)と旧出津救助院を含む、重要文化的景観「長崎市外海の石積集落景観」

- 外海の大野集落:重要文化財大野教会堂(北緯32度51分53.2秒 東経129度41分9.4秒)を含む、重文景「長崎市外海の石積集落景観」

- 黒島の集落:重要文化財黒島天主堂(北緯33度8分20.9秒 東経129度32分13.2秒)を含む、重文景「佐世保市黒島の文化的景観」[注 5]

- 平戸島の聖地と集落=安満岳(北緯33度20分12秒 東経129度27分57秒)と春日集落(北緯33度20分29秒 東経129度26分50秒)、重文景「平戸島の文化的景観」[注 6]

- 平戸島の聖地と集落=中江ノ島(北緯33度22分23秒 東経129度27分54秒)、重文景「平戸島の文化的景観」[注 7]

- 野崎島の集落跡(野首集落跡・舟森集落跡):旧野首教会堂(北緯33度11分14.3秒 東経129度7分46.8秒)を含む、重文景「小値賀諸島の文化的景観」[注 8]

- 頭ヶ島の集落:重要文化財頭ヶ島天主堂(北緯33度00分44.65秒 東経129度10分58.28秒)を含む、重文景「新上五島町崎浦の五島石集落景観」

- 久賀島の集落:重要文化財旧五輪教会堂(北緯32度48分7.9秒 東経128度54分13.5秒)を含む、重文景「五島列島における瀬戸を介した久賀島及び奈留島の集落景観」[注 9]

- 奈留島の江上集落(江上天主堂とその周辺):重要文化財江上天主堂(北緯32度51分18.6秒 東経128度54分14.7秒)を含む、重文景「五島列島における瀬戸を介した久賀島及び奈留島の集落景観」

熊本県

- 天草の﨑津集落(北緯32度18分44秒 東経130度1分32.7秒)、重文景「天草市﨑津・今富の文化的景観」

分布図

緩衝地帯

構成資産を取り巻く緩衝地帯は大浦天主堂を除き、潜伏キリシタンと海との関係(例えば貝を代用聖具にするなど)を示唆するため、洋上にまで範囲を設定している。原城跡では城の守りの要となった北・東・南面の島原湾を自然の要害として城の一部と見立てている。出津集落と大野集落は集落西面の角力灘を含み、特に出津では浜口地区が漁村であったため、海上を含めることは潜伏キリシタンの生活の一端を捉えることになる。﨑津集落も漁村であることから羊角湾の﨑津港全域。春日集落は浜辺から対岸の生月島を隔てる辰ノ瀬戸に及び、そのまま中江ノ島までを包括する。黒島の集落・野崎島の集落跡・頭ヶ島の集落・久賀島の集落では島を取り囲む周囲の海洋域が取り込まれ、頭ヶ島では法的保護根拠となる重要文化的景観に基づき(下記「重要文化的景観として」の節を参照)「新上五島町崎浦の五島石集落景観」に含まれる中通島の赤尾・江ノ浜・友住地区(いずれも漁村)まで網羅。江上集落は大串湾全域が指定されている[30]。

Remove ads

ギャラリー

- 外海の出津集落(小田平)

- 出津教会堂

- 旧出津救助院

- 外海の出津集落(浜口)

- 大野集落

- 大野教会堂

- 原城跡

- 黒島の集落(古里地区)

- 黒島天主堂

- 春日集落の棚田

- 安満岳

- 潜伏キリシタンが祀った安満岳山頂の「奥の院様」

- 中江ノ島

- 野首集落跡と旧野首教会堂

- 舟森集落跡

- 頭ヶ島集落(田尻地区)

- 頭ヶ島集落のキリシタン墓地

- 頭ヶ島天主堂

- 久賀島集落(細石流地区)

- 旧五輪教会堂

- 江上集落

- 江上天主堂

- 﨑津集落

構成資産の区分

潜伏キリシタン関連遺産は4つの時代に区分けされており、①始まり=「宣教師不在とキリシタン潜伏のきっかけ」として原城跡、②形成=「潜伏キリシタンが信仰を実践するための試み」として春日集落と安満岳・中江ノ島・﨑津集落・出津集落・大野集落、③維持・拡大=「潜伏キリシタンが共同体を維持するための試み」として黒島の集落・野崎島の集落跡(野首と舟森)・頭ヶ島の集落・久賀島の集落、④変容・承継=「宣教師との接触による転機と潜伏の終わり」として江上集落と大浦天主堂を割り当てている。特に集落群は、出津・大野・春日・﨑津が17世紀の禁教初期に形成されたのに対し、黒島・野崎島・頭ヶ島・久賀島・奈留島の離島集落が18世紀以降に潜伏キリシタンが移住して構築された時間差があることに留意が必要となる[31]。出津・大野で育まれた石積みの技術が野崎島・頭ヶ島・久賀島に伝わり、より精緻なものへと発展し、石造りの頭ヶ島天主堂や久賀島の漁港整備にまで応用された変遷を集落景観の差異として捉えなければならない(春日の棚田における石積みは平戸にあった土着の技術とされる)。

なお、黒島・野崎島・久賀島は島全体が世界遺産に登録されているが、頭ヶ島は上五島空港がある島東部が除外され、奈留島は江上天主堂がある江上集落地区のみの登録となっている。

Remove ads

評価

イコモスは中間報告の評価として、「潜伏キリシタン集落には現在もその思いを受け継ぐ末裔が暮らしており、民俗文化財としてのリビングヘリテージの価値があり、集落景観の特徴である石積みが地形・石材・用途の違いによって差異がある点が地域多様性を反映し、それはそのまま文化多様性を表現している。また、潜伏キリシタンの移住により石積み技術や操船法・漁法が伝播したことは文化循環を表現している」とした[32]。

その上でイコモスは世界遺産委員会の場で推薦書の要点として、「平戸の安満岳や中江ノ島に見られる自然の聖地化」、「黒島の牧場を農地化する再開発する需要に便乗したしたたかさ」、「沖ノ神島神社があり神道の聖地であった野崎島へ乗り込んだ大胆さ」、「病人の療養地(隔離地)だった頭ヶ島へ渡ってまで信仰を守ったひたむきさ」などを読み上げた[25]。

登録をうけユネスコは、「潜伏キリシタン集落は"形態とデザイン"・"使用と機能"・"伝統技術と管理システム"・"場所と環境"・"精神と感情"によって遺産の価値の信頼性を得ている」と評価した[33]。

登録基準

この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された(以下の基準は世界遺産センター公表の登録基準からの翻訳、引用である)。

- (3) 現存するまたは消滅した文化的伝統または文明の、唯一のまたは少なくとも稀な証拠。

世界の反応

イタリア…「日本の共同体と西洋の宣教師の遭遇から衝突という歴史的事実の分析は、無形の側面を強化することで神聖な景観となり、現代の東西の実りある対話のシンボルとなる」[34]

イタリア…「日本の共同体と西洋の宣教師の遭遇から衝突という歴史的事実の分析は、無形の側面を強化することで神聖な景観となり、現代の東西の実りある対話のシンボルとなる」[34] イギリス…「クリスチャン入植者(開拓者)の初期の活動を反映している」[35]

イギリス…「クリスチャン入植者(開拓者)の初期の活動を反映している」[35] アメリカ合衆国…「潜伏キリシタンが求めたのは苦痛的なまでの宗教的自由であった。 その迫害された人々を思い出すため、日本国政府と少数派キリスト教徒(註:存続している隠れキリシタン)による努力がなされた」[36]、「潜伏キリシタンの偽装棄教の工夫が表現されている」[37]

アメリカ合衆国…「潜伏キリシタンが求めたのは苦痛的なまでの宗教的自由であった。 その迫害された人々を思い出すため、日本国政府と少数派キリスト教徒(註:存続している隠れキリシタン)による努力がなされた」[36]、「潜伏キリシタンの偽装棄教の工夫が表現されている」[37] フィリピン…「潜伏キリシタンの存在は奇跡で、感動的」[38]

フィリピン…「潜伏キリシタンの存在は奇跡で、感動的」[38] 中華民国…「(仏教徒と)潜伏キリシタン[注 10]の共生社会があったことが評価される」[39]

中華民国…「(仏教徒と)潜伏キリシタン[注 10]の共生社会があったことが評価される」[39] 韓国…「日本は福音書不毛の地とされるが、韓国よりも先に殉教の血が流されており[注 11]、信仰を守るために命を捧げた殉教者の遺産である」[40]

韓国…「日本は福音書不毛の地とされるが、韓国よりも先に殉教の血が流されており[注 11]、信仰を守るために命を捧げた殉教者の遺産である」[40] エジプト…「秘密裏に信仰を伝えてきた信徒により育まれた日本的な特有の文化伝統を証言をしている」[41]

エジプト…「秘密裏に信仰を伝えてきた信徒により育まれた日本的な特有の文化伝統を証言をしている」[41]

Remove ads

特徴

要約

視点

日本で被支配層(庶民・一般市民)の継続した生活がある居住地(住宅地)が世界遺産になるのは、白川郷・五箇山の合掌造り集落以来となるが、合掌造り集落は家屋そのものが登録されているのに対し、潜伏キリシタン集落は建築物ではなく、開拓造成された宅地や田畑の立地環境(文化的環境)といった村落景観が主体となる初の事例で(但しそこに建つ家は新しいもののため伝統的集落の世界遺産とはみなしにくい)、春日集落の棚田や石積みの畦など、農地が含まれることも初となる(農業景観の世界遺産参照)[注 12]。これらは寺社・城郭や産業遺産といった、従来の日本の世界遺産にはない新たな類型で、日本の宗教としては仏教・神道・修験道・自然崇拝に加え、初めてキリスト教(カトリック)からの登録になった。

なお、世界遺産としては禁教期の潜伏キリシタンの信仰を具現化したものが対象であるため、禁教明け後もカトリックに復帰せず昔ながらの信仰を保持した「カクレキリシタン」に関しては必ずしも重視されておらず、カクレキリシタン関連を追加登録するならば価値を組み替えなければならない[42][43]。

また、世界遺産は不動産有形財構築物でなければならないため、動産としての潜伏キリシタンの聖具や、無形文化財の口伝承歌「オラショ」などは補完資料扱いとなる。

大浦天主堂は敷地背後で明治日本の産業革命遺産の構成資産になっている旧グラバー住宅を含むグラバー園と背中合わせになっており、異なる世界遺産がこれだけ近接していることは日本の世界遺産では珍しい。

重要文化的景観として

長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の国内保護法令は重要文化的景観だが、世界遺産としては文化的景観の適用はうけていない。

そもそも世界遺産推薦時に求められる法的保護根拠を重文景としたのは、文化審議会から推薦に向けた課題として「信仰の基盤となった生業・生活のあり方を継承し、その後の時間的経過の中で変容を遂げた集落および墓地等はじめ、周辺の農地・海域までをも視野に入れつつ、各構成資産の範囲について検討する必要がある」[44]、と最新のユネスコの指向性や世界遺産委員会の傾向を分析した結果を反映したものであった[注 13]。

しかし個々の選定内容として、平戸島の文化的景観が「かくれキリシタンの伝統を引き継ぎつつ、島嶼の制約された条件のもとで継続的に行われた開墾や伝統的な生産および固有の生業等を通じて形成された棚田や人びとの居住地によって構成される独特の文化的景観である」と潜伏キリシタンに言及しているものの、黒島の文化的景観では「近世期の牧に起源をもつ畑地やアコウ防風林と石積みによる居住地、属島における生産活動など、独特の土地利用によって形成される価値の高い文化的景観」、野崎島を包括する小値賀諸島の文化的景観は「多様な地形的特徴を示す島嶼間の移動や近隣諸国との流通・往来に基づいて発展した港や居住地等によって形成される独特の文化的景観」、久賀島の文化的景観は「地形条件に応じて形成された集落およびその生活・生業の在り方、また島内に二カ所展開するヤブツバキの自然林はじめ、外海側に発達するヤブツバキ林・集落近傍に自生するツバキ樹とその利用によって特徴づけられる価値の高い文化的景観」、﨑津の文化的景観は「交易や石炭搬出など流通・往来の拠点として、また豊かな漁業資源が集積する漁港としての機能を有する集落が、『カケ』や『トウヤ』といった独特の生活・生業上の施設を伴いつつ成立することによって形成された価値の高い文化的景観」といったように[45]、必ずしも潜伏キリシタンの信仰や文化を表現するものではない。

このことに関し、世界遺産登録を目指す北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群の登録推進フォーラム(2019年1月27日開催、於:有楽町朝日ホール)において「近年の世界遺産登録の動向」として講演した文化庁文化資源活用課の鈴木地平文化財調査官が直近に登録された潜伏キリシタン遺産を引き合いに出し、「国内法の重要文化的景観が世界遺産相手に通じたことは嬉しかったが、選定内容が潜伏キリシタンの生活文化を直接顕彰していないことを指摘されていたならば危うかった」と実状を紹介した[注 14]。

Remove ads

追加調査要請

世界遺産委員会においてICOMOSから、登録された集落の周辺にある廃村などに残る「信仰の遺構」(教会堂跡や墓地など)について包括的な記録を作成するよう求められた。例えば久賀島の集落がある久賀島には1996年(昭和44年)頃に廃村となった潜伏キリシタン集落の細石流集落跡があり、禁教期の生活を偲ばせる物証となっている。こうした埋もれた潜伏キリシタンの痕跡は特に離島に多く残されており、現時点では補完的な目的での指示であるが、将来的には拡張登録への道筋に繋がる可能性もある[46]。

久賀島や奈留島は有人国境離島法の対象に指定されており、国が土地の買い取りや財政措置を直接行えることから、調査後の保護に確約が得られる可能性もあるが、法的保護根拠の重要文化的景観は稼働遺産としての生産景観があることが前提のため廃村の指定は難しく、無縁墓地の継承は民法第897条での制約があり、公的整備が困難になる場合もある。

世界遺産は不動産有形財構築物が対象だが、遺産の価値を補完する史料として動産(可動文化財)の顕彰も求められる。ICOMOSからも信仰用具の重要性を指摘されたこともあり、県が調査と整理・管理を進め、2025年になり「長崎のかくれキリシタン信仰用具」として重要有形民俗文化財に指定することが答申された。対象は平戸市など県下6団体が所有する、16世紀半ばから昭和30年代頃まで使われてきた聖画(掛け軸など)や祈祷文のオラショが記された紙類など2218点を一括資料とする[47]。

Remove ads

候補から外れた資産

2001年に民間団体の「長崎の教会群を世界遺産にする会」[注 15]が発足し構成資産となりうる候補地49を選定。その後、推進会議・学術会議が再三にわたり構成資産を検討、2015年の推薦に至るまでに候補から除外されたものがある[48]。なお、2010年には長崎隣接県の関連資産の調査も行い、候補地絞り込みの際に除外された資産やその他の関係資産(民俗・行事・芸能・資料)を包括した「長崎と天草地方のキリスト教関連歴史文化遺産群」として一体的に保存・継承することとし」[注 16]、2018年10月現在133件を選定している[49]。

長崎の教会群を世界遺産にする会が選定した候補(2007年)

長崎の教会群を世界遺産にする会が選んだ候補は昭和(戦前)に建てられたものにまで及び、再建されたものや鉄筋コンクリート製のものも含んでいた。

2009 - 2011年時点での候補

なお、この時点で教会や史跡とは別に集落景観となる重要文化的景観(当時は選定申請中)も単体の候補として扱っていたが、平戸の安満岳・春日集落・中江ノ島と天草の﨑津集落を除き候補地から除外された[50][注 18]。候補とされた天草の「大江の文化的景観」は2018年時点でまだ重文景の選定に至っていない(大江には文化財未指定だが国内で唯一の潜伏キリシタン隠し部屋が残る旧宅がある[51])。また、旧羅典神学校・旧大司教館・旧伝道師学院は一旦「大浦天主堂と関連遺産」(国の史跡「大浦天主堂境内」と重要伝統的建造物群保存地区「南山手」)として包括された後に除外され、参考として敷地内併設物扱いとなっている。

2018年に向けた再推薦に当たり、長崎県内の以下の2件が候補から外された[12]。

- 日野江城跡(南島原市、国の史跡・北緯32度39分36.04秒 東経130度15分9.97秒)

- 田平天主堂(平戸市、重要文化財・北緯33度20分22.8秒 東経129度34分37.7秒)

Remove ads

テーマの変更について

イコモスによる禁教期に特化すべきとの指摘について、作家で隠れキリシタンを題材とした『守教』(2017年・新潮社)を執筆中で、長崎の教会群とキリスト教関連遺産についても取材していた帚木蓬生は、インタビューの中で「(日本での)殉教者は4,000人はおり世界に例のない数だが、迫害の歴史は抹殺されている。この忘却は世界には受け入れられず、世界遺産登録を巡る騒動(注:禁教期特化指示)がそれを物語っている。大量の殉教者を出した当の日本が、禁教の歴史にどう向き合うべきか分かっていないから、ユネスコに突き返された」と指摘している[52]。

一方で、禁教に至った理由[注 19][注 20]や経緯(イスパニアやポルトガルによる日本人の奴隷売買[注 22][注 23][注 24][注 28]や植民地化計画)[注 29][注 34]についても啓蒙すべきとの意見があり[96]、「禁教期だけの登録では弾圧史が遺産になり世界から誤解を招くのでは」との不安の声もあり[97]、潜伏キリシタン遺産を訪ねることは、単なる巡礼ではなくダークツーリズムになりかねないとの指摘もある[98]。

上記「構成資産の区分」の節で触れているように、黒島・野崎島・頭ヶ島・久賀島・奈留島の離島集落は、潜伏キリシタンが移住して構築したもので、これら後発集落は先住の仏教徒らと折り合いをつけながら開拓した「共生」も評価されたことにより、「宗教に寛容な(文化的不寛容さがない)日本的風土」(宗教多元主義)として、ユネスコが重視する多様性や文化的自由を前面に押し出すことになった[31][99]。

世界遺産登録後の動向

要約

視点

- 第42回世界遺産委員会において、地球温暖化などに伴う異常気象が世界遺産に及ぼす影響の協議が行われたが、世界遺産登録から三日後に台風7号と続く平成30年7月豪雨により、旧五輪教会堂と黒島天主堂のステンドグラスなどが割れたほか、原城跡で土砂崩落などの被害が確認された[100]。

- 久賀島の旧五輪教会に隣接する通常非公開の 五輪教会(1985年築)の祭壇に祭られたキリスト像の茨の冠が壊された[101]。

- 上記追加調査要請の項にあるように、廃絶した潜伏キリシタン集落の調査要請を請け、航空レーザー測量に着手する[102]。

- 江上集落がある奈留島への公共交通である船便(福江島~奈留島~中通島)を運航する五島産業汽船が2018年10月2日に突如として全便運休となり[103]、4日に破産手続きが始められたことで[104]、世界遺産観光への影響が生じ、行政の支援をうけ元従業員らにより同月20日に新会社が設立されたが一路線のみの再開であり引き続き世界遺産訪問の選択肢が狭い状態にある[105][注 35]。

- 原城跡において文化庁に無届けで砂利を敷設した現状変更があり無許可の駐車場と化していたことが明らかになり[106]、その後砂利の撤去作業が行われた[107]。

- 黒島天主堂で計画されている耐震工事に応札がなく保全状況の悪化が懸念されたが[108]、その後施行業者が決まり2019年(平成31年)3月14日より2020年度の完了まで見学が制限されることとなった。

- 2018年~2019年にかけて、ツバキの葉を好むチャドクガの幼虫(毛虫)が大量発生し、特に椿が多く自生する久賀島では、旧五輪教会がある五輪集落へ向かう山道での観光客の被害が多発している[109][注 36]。

- 2019年(令和元年)7月に文化庁・文化審議会が平戸市を文化財保存活用地域として初認定し、平戸市は世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」や重要文化的景観「平戸島の文化的景観」を中核とした潜伏キリシタンをテーマとした観光を提唱する[110]。

- 2019年の台風5号に伴うアウターバンドがもたらした線状降水帯による豪雨で大雨特別警報(警戒レベル最上級の5)が発令され、続いて同年8月27〜28日には「50年に1度の豪雨」と気象庁が形容した秋雨前線による九州北部の大雨により記録的短時間大雨情報が複数回出され、土砂災害警戒情報も出た五島列島において、久賀島では放置されている潜伏キリシタンの旧集落跡で土砂崩れが発生した[注 36]。

- 2019年9月11日に発足した第4次安倍内閣 (第2次改造)で地方創生担当大臣に就任した北村誠吾は小値賀島出身のクリスチャン(先祖は潜伏キリシタン)で、これまでも世界遺産登録活動を応援してきたが[111]、地方創生相として改めて世界遺産の活用を表明した[112]。

- 2019年11月24日、長崎に来訪したフランシスコ教皇がミサに潜伏キリシタンの末裔も招き、世界遺産登録を祝福した[113]。

- 2020年(令和2年)3月、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための政府の呼び掛けに応じ、大浦天主堂が内部拝観を二週間停止するほか、他の教会では信徒のミサも自粛するなどの影響が発生[114][115]。

- 2020年3月24日、大浦天主堂周辺が背中合わせの明治日本の産業革命遺産の構成資産・旧グラバー住宅があるグラバー園や重要伝統的建造物群保存地区の南山手ともども地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)の歴史的風致維持向上地区に認定された[116]。

- 2020年7月6~10日にかけて令和2年7月豪雨により原城跡で土砂崩壊が発生[117]。

- 2020年9月に台風9号と10号が間髪入れず九州を直撃し、9号では久賀島集落の旧五輪教会堂で漆喰外壁の一部が剥がれ、飾り窓のガラス数枚が割れ[118]、10号では大浦天主堂の屋根瓦の一部が吹き飛ばされた[119]。

- 2021年5月、潜伏キリシタン文化を紹介する長崎歴史文化博物館・大浦天主堂キリシタン博物館・平戸市生月町博物館・島の館・五島観光歴史資料館・有馬キリシタン遺産記念館・長崎県美術館が文化観光推進法の地域計画に認定された[120]。

- 野崎島・久賀島・黒島・外海の大野と出津において、猪や鹿による土の掘り返しで景観構成要素である石垣が崩壊する獣害が深刻化していることが明らかになった[121]。

- 2025年4月21日、2019年に来日し長崎を訪れ潜伏キリシタンの末裔とも触れ合ったローマ教皇フランシスコが逝去したことをうけ、世界遺産登録の後押ししたことに感謝と哀悼の意が世界遺産登録各地から発せられた[122]。

巡礼の道整備へ

長崎県は世界遺産・潜伏キリシタン関連遺産を歩いて巡る、およそ500キロの「巡礼の道」を創設することにした。サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路のように歩くことで「自分を見つめなおす場」として利用してもらいたいという思いがある。キリスト教伝来の地である平戸をスタートし、佐世保の黒島や五島列島、さらに西彼杵半島から島原半島や天草地方もたどり、最終的に大浦天主堂を目指す総延長およそ500キロのルートになる[123]。なお、世界遺産となっている集落付近には九州自然歩道や九州オルレとして既に整備されている区間もある。

Remove ads

今後の課題

要約

視点

持続可能性

2018年5月のICOMOSによる登録勧告において、離島における構成資産となる集落景観保持に関し人口減少の懸案が指摘された[23]。2012年に開催された「世界遺産条約採択40周年記念-世界遺産と持続可能な開発:地域社会の役割」(京都ビジョン)で世界遺産存続のためコミュニティの存在の重要性が確認され[124]、世界遺産を維持するためには地域コミュニティの持続可能性が必要であるとされることから、消滅可能性自治体に名を連ねる長崎の離島にとっては深刻な課題となる。

アクセシビリティ

潜伏キリシタン集落に暮らすクリスチャンが世界遺産に包括された教会へ礼拝へ出向く際、信徒が年々高齢化しており急傾斜地形は足枷となり、文化財指定された教会ではバリアフリー化も難しいことから、アクセシビリティが課題となる[125]。

景観保全

集落景観という視野的に広い範囲が世界遺産となったため、その景観保全も課題となる。出津・黒島・頭ヶ島・久賀島・﨑津の各集落は景観法の適用をうけていない。国道202号に接している出津では看板などが目立つが、屋外広告物法による規制もない。美観を維持するため、白川郷のように洗濯干しなどにまで注意を払わなければならなくなると、住民生活が不便なものになりかねない(但し﨑津の特徴であるカケでは昔から洗濯干しの場所としての役割もあった)。集落家屋が文化財指定の古民家ではないこともあり改修改築が自由に行えるため、家並み景観の統一感を持たせることに住民の合意形成が必要となる。その一方で、電線類地中化などは推進されるべきである[126]。

ヘリテージツーリズム

世界遺産は観光資源となるため今後訪日外国人旅行者を含めた観光客の増加が見込まれる。訪問者が正しい遺産の解釈をし遺産の価値を理解することでヘリテージツーリズムは成立するが、潜伏キリシタン関連遺産の主体は集落景観となるためその本質が判りにくい。多くの報道や出版物において集落景観ではなく教会建物の画像を掲載しているが、潜伏キリシタンが切り拓いた改変地形に注視しなければ本質は伝えられない。しかも、その集落景観に建つ家屋は古民家ではなく、ほとんどが戦後に建てられた現代建築で地域的特徴も見られない住宅であるため(潜伏キリシタン家屋が残されていたとしても保存が難しい掘っ建て小屋になる)、なおさら本質が見えにくい[127]。不動産有形財構築物が前提の世界遺産であるが、潜伏キリシタン関連遺産では文化的空間がもつ場所の精神の紹介が重要になる[128][129]。

観光公害

ヘリテージツーリズムのような遺産の商品化に伴う弊害として観光公害が上げられる。構成資産となる集落の多くが外来者用駐車場もない狭い範囲内の閑静な住宅街であり、そこへ観光客が大挙押し寄せることで騒音やプライバシー侵害などが危惧され、さらに生きた信仰の場としての教会でのミサなど宗教行事に差し障りが生じることを地域住民は懸念している[130]。

人出の鈍化

潜伏キリシタン遺産は登録から2年を経て、訪問者数が鈍りつつある。市街地にある大浦天主堂を除き、離島では公共交通機関や宿泊施設が不十分であるため、旅行先として選ばれにくい面がある。特に世界遺産では後発の新規登録物件へ関心が移ろうネオフィリア現象(新しいもの好き)[131]も起こりがちとなる[132]。

ガイダンス施設

世界遺産条約では第5条で「文化遺産及び自然遺産の保護・保存及び整備の分野における全国的または地域的な研修センターの設置」という条文があり、世界遺産近くにガイダンス施設・ビジターセンターを設置することを求めており、長崎県では世界遺産センターの設置を検討し、旧長崎県庁跡地・長崎駅付近・大浦天主堂近辺の3ヶ所を提示。特に県庁跡地は禁教前に岬の教会(被昇天の聖母教会堂)が建っていた経緯があるものの、文化ホール建設も取り沙汰されているため先行き不透明な状況下にある[133][134]。

また、潜伏キリシタン遺産は離島を含む多地域に分散したシリアル・ノミネーションのため一箇所に集約した施設を造ることが難しく、当面は 長崎の教会群インフォメーションセンター とユネスコの世界遺産と博物館指針に従い各資産毎に情報発信ができる既存施設を活用する。現時点では大浦天主堂敷地内の旧羅典神学校と旧長崎大司教館をキリシタン博物館としたほか、島原に有馬キリシタン遺産記念館が開館、平戸には平戸市切支丹資料館がある。離島区分では長崎県が構想する世界遺産センターのサテライトとして五島観光歴史資料館を整備する方向になっており[135][注 37]、久賀島ではクラウドファンディングにより 潜伏キリシタン資料館 が開設された[136][注 38]。

ガイド育成

潜伏キリシタン集落近くにガイダンス施設が設置されカクレキリシタンの聖具などが展示されたとしても集落の価値には直結せず、集落に立っても新しい家屋が目立ち、教会建築物は世界遺産そのものではない。そのためにも正しい遺産の解釈を伝えるガイドの存在が重要になる。それも単なる観光ボランティアガイドではなく、インタプリターや語り部のような存在が求められ、できれば潜伏キリシタンの末裔であることが望ましい。また、今後海外からのクリスチャン巡礼が増える見込みがあることから、語学力も求められる[137]。

テロ対策

日本はアメリカ中心の対イスラム過激派掃討作戦に関与する有志国連合の一員とみなされ、過激派からはテロの対象に名指しされていたものの、中立的な仏教国のイメージが先行し実際のテロは発生してこなかった。しかし、2015年に長崎の教会とキリスト教関連遺産として正式にユネスコへ世界遺産推薦が行われたことにより、キリスト教国の側面が強調され、教会などがテロの標的として浮上したという指摘がある[138]。世界遺産というシンボリックな教会へのテロは喧伝効果がある。離島集落に外国人が訪れれば目立つが、団体客に紛れれば接近は容易になることから、テロへの警戒も必要となる。こうしたことをうけ、地域住民の不安感からの要請もあり、奈留島と久賀島の港に防犯カメラを設置することになった[139]。

Remove ads

脚注

関連資料

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads