トップQs

タイムライン

チャット

視点

阿児町安乗

三重県志摩市の地名 ウィキペディアから

Remove ads

阿児町安乗(あごちょうあのり)は、三重県志摩市の大字[1]。あのりふぐなどが水揚げされる水産業が盛んな地域である。また、安土桃山時代の文禄年間(1592年 - 1596年)より続く重要無形民俗文化財の安乗の人形芝居(安乗文楽)が継承されている地域でもある[4]。

2021年8月31日現在の人口は1,523人[WEB 1]、1996年1月1日現在の面積は1.21km2である[3]。郵便番号は517-0507[WEB 2](集配局:阿児郵便局[WEB 5])。

Remove ads

地理

国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成

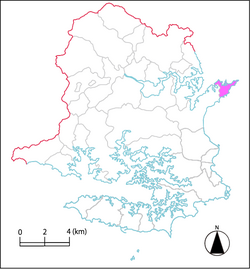

志摩市東部、志摩半島の中央部東端に位置する[5]。北・東・西の三方を海に囲まれ[6]、西は的矢湾、北から東にかけては太平洋に面する。南は阿児町国府と接する。また、的矢湾をはさんで、鳥羽市相差町と向かい合う。集落は安乗崎の先端から少し離れた的矢湾岸にあり、漁港が設けられている[7]。集落は里・泊・阿瀬などに分かれる[4]。耕地は少なく、漁業が盛んである[8]。

- 岬 - 安乗崎、弁天崎、大鼻

| 「 | 荒壁の小家一村/こだまする/心と心/稚児ひとり/恐怖を/しらず/ほゝゑみて/海に対へり | 」 |

と安乗を詠んでいるが、安乗集落のある的矢湾岸は波静かであり、海に対(むか)えるようなことはないと岡保生は述べている[7]。

安乗崎

安乗崎(あのりさき、あのりざき)は、三重県志摩市にある岬。的矢湾の南岸を成し、太平洋側は約40mの赤土の断崖となっている[4]。江戸時代に灯明台が置かれたため、灯明崎の異名を持つ[4]。また安乗岬とも称する[9]。

周辺海域には岩礁が多く、アワビ・サザエなどの貝類が豊富で海女によって採取されている[4]。水産業には都合がよい一方で、大王崎(志摩市大王町波切)・鎧崎(鳥羽市国崎町)と並び「志摩三崎」として航海上は難所であった[9]。

学区

市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる[WEB 6]。

以前は阿児町安乗全域が安乗小学校・安乗中学校の学区(校区)であったが[WEB 7]、2018年(平成30年)4月1日に閉校した。ほとんどの安乗の子どもは同じ保育所・小学校・中学校に通うため、団結力が強い[10]。

Remove ads

歴史

要約

視点

近世まで

弥生時代の遺物が小字フレイや安乗崎から、古墳群が小字阿瀬から、日和山と庭の浜からは経塚が見つかっている[11]。平安時代には内膳司領の「畔乗御厨」(あのりみくりや)であった[4]。『台記』によれば、久寿元年5月23日(ユリウス暦:1154年7月5日)に畔乗御厨と伊勢神宮領伊雑神戸(いざわかんべ、現在の志摩市磯部町中央部)との間で相論(訴訟)があったという[4]。

中世より廻船の寄港地として発達、戦国時代には三浦新介が畔乗城を築いた[11]。三浦は三浦義同の末子とも伝えられ、畔乗城を拠点としていたが、頭角を現して畔乗、国府、鵜方、坂崎、三ヶ所、渡鹿野の六郷を治める地頭となると、国府に住し[12] 畔乗城を支城として用いたようである[11]。三浦は永禄13年(1570年)に九鬼嘉隆が志摩国の地頭らを次々と平定していくのを見て、当時安濃津(現在の津市)にいた織田信雄を頼り畔乗を離れ、城は廃城となった[13]。

関ヶ原の戦いで九鬼嘉隆・守隆父子が東西両軍に分かれた際は、鳥羽城を嘉隆に奪われた為に守隆がここを拠点とした[11]。同時代には「阿苔」(あのり)という表記も見られた[4]。

江戸時代には志摩国答志郡に属し、安乗村として鳥羽藩の配下にあった。村高は314石で、浦役として銀960匁を納めていた[4]。安乗港は志州四箇津の1つとして千石船が多く入港し栄えたが、沖合は暗礁が多かったため、難破も多発した[4]。そこで、河村瑞賢の建議により、延宝元年(1673年)に安乗灯明台が設置された[4]。港には船問屋12軒と付船屋、船宿が建ち並び、宝永6年(1709年)の記録では、69人の水上遊女「はしりかね」もいた[14]。港に船が入港しきれないこともあり、西の浦や長江浦へ回されていた[11]。入港船からは手数料として、「雨夜并難風夜焼火仕」と米1升を徴収した[11]。船が破損した際には、浮遊あるいは沈没した積み荷や船道具の回収に当たった[11]。

難破が多かったことから、「偽装難破」もたびたび行われ、文久3年10月(グレゴリオ暦:1863年11月)には船頭と安乗の村人が結託した偽装難破事件が発生している[15]。この事件では、和泉国堺(現在の大阪府堺市)を出て荷主の住む三河国刈谷(現在の愛知県刈谷市)に向かう途中に安乗で難破したと報告したが、〆粕を包んでいた筵(むしろ)が見つかったため偽装が発覚、訴訟となった[16]。訴訟では荷主が勝訴したが満額の賠償は得られず、荷主の損害に終わった[17]。

幕末、江戸幕府は黒船来航を受けて鳥羽藩と津藩に伊勢神宮と伊雑宮の防衛を命じ、志摩地方の沿岸部には次々と台場が築かれ大砲が設置された[18]。安乗崎には鳥羽藩によって鉄製の砲身が置かれ、海上防衛体制が敷かれた[4]。安乗岬の日和山台場に設置されていた砲身(全長171cm、胴回りの最大部118cm)が安乗神社に保存されており志摩市指定有形文化財になっている[18]。

近代以降

明治5年7月29日(グレゴリオ暦:1872年9月1日)、安乗崎に初の灯台が点灯し、翌1873年(明治6年)4月1日に4等旋転灯器を設置し、本格的な灯台が供用開始となった(安乗埼灯台)[19]。この時建設された灯台は木製で、現在は東京都品川区の船の科学館に移設されている[9]。1874年(明治7年)3月1日に上之郷郵便取扱所(現在の磯部郵便局)が開設されると、安乗村もその集配区域となった[20]。1899年(明治32年)4月1日になると安乗村の集配業務が的矢郵便局へ移管され[20]、現在は阿児郵便局の集配区域となっている。

1889年(明治22年)、町村制が施行されると単独で村制を敷いた。安乗村は村営の酒屋を営み、1895年(明治28年)には「安乗村民約」という社会生活全般を規定した文書を作成した[21]。1911年(明治44年)11月24日には安乗崎沖で大日本帝国海軍の駆逐艦春雨が座礁、44人が死亡する惨事に見舞われた[9]。安乗村民は救援活動や事後処理に積極的にかかわった[9]。

1949年(昭和24年)、2代目の安乗崎灯台が完成した[9]。昭和の大合併では鵜方町などと合併し、阿児町の1大字となった。現在も志摩市の大字として存続している。昭和40年代(1965年 - 1974年)になると、阿児町当局により漁場の造成、稚魚の放流、漁獲の管理の3つからなる「育てる漁業」が推進されるようになった[22]。しかし、生活排水による海洋汚染、輸入魚介類の増加等により安乗の漁業は後退気味である[22]。1986年(昭和61年)にトラフグの豊漁があり、稚魚放流などの努力によって1989年(平成元年)に2度目の豊漁があった[23]。1999年(平成11年)には伊勢神宮へふぐを奉納した際に「あのりふぐ」の名を使ったことをきっかけとして、あのりふぐのブランド化に乗り出した[23]。この取り組みにより、あのりふぐを求めて2003年(平成15年)には14,738人の客が訪れた[24]。ただし、平成の大合併によりイセエビやアワビ、的矢かきなど同一の市内で複数の海洋特産物と競合することになったこと、2003年に比べ漁獲量が落ちたことにより、2004年(平成16年)と2005年(平成17年)の観光客数は減少した[24]。

沿革

地名の由来

かつては畔乗・阿苔と表記されていたが、安乗崎沖で船が進まなくなり、朝鮮出兵になかなか出陣できなかった九鬼氏が八幡神社(現在の安乗神社)で祈願したところ、出帆できるようになったことから、「安乗」の字に改めた、という伝説がある[4]。

中村精貮は、「ア」(畔=あぜ)+「ノリ」(海苔)という説を提示している[26]。畔は、田んぼの畔というよりは防波堤・防潮堤の意ではないかとする[27]。ただし、畔と海苔がなぜ結合したかは不明としている[28]。

Remove ads

世帯数と人口

2021年(令和3年)8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである[WEB 1]。

人口の変遷

1746年以降の人口の推移。2005年以後は国勢調査による推移。

| 1746年(延享3年) | 1,088人 | [4] | |

| 1908年(明治41年) | 1,915人 | [4] | |

| 1970年(昭和45年) | 2,981人 | [29] | |

| 1980年(昭和55年) | 2,780人 | [30] | |

| 1996年(平成8年) | 2,655人 | [6] | |

| 2005年(平成17年) | 1,760人 | [WEB 8] | |

| 2010年(平成22年) | 1,511人 | [WEB 9] | |

| 2015年(平成27年) | 1,327人 | [WEB 10] |

世帯数の変遷

1746年以降の世帯数の推移。2005年以後は国勢調査による推移。

| 1746年(延享3年) | 271戸 | [4] | |

| 1908年(明治41年) | 332戸 | [4] | |

| 1970年(昭和45年) | 653世帯 | [29] | |

| 1980年(昭和55年) | 670世帯 | [30] | |

| 1996年(平成8年) | 720世帯 | [6] | |

| 2005年(平成17年) | 562世帯 | [WEB 8] | |

| 2010年(平成22年) | 516世帯 | [WEB 9] | |

| 2015年(平成27年) | 498世帯 | [WEB 10] |

安乗漁港

安乗漁港(あのりぎょこう)は、三重県志摩市にある第3種漁港。1951年(昭和26年)7月28日に港湾指定を受け、1988年(昭和63年)から三重県営の第3種漁港となった[WEB 11]。1991年(平成3年)度より漁港集落環境整備事業、2002年(平成14年)度より漁港関連道の整備が進められている[WEB 11]。定置網、刺し網、海女による潜水などの漁法が用いられる[30]。安乗は外洋と内海に面しているが外洋的性格が強く、大島襄二は「漁村で大型網漁業に就労する集落」であるとした[31]。高木秀和は『漁業センサス』を分析した結果、阿児町安乗は磯部町的矢と並び、志摩市内では志摩町や浜島町浜島、大王町波切・船越に準じて水産業が盛んな地域であるとした[32]。2009年(平成21年)の属地陸揚量は4,136.5t、属地陸揚金額は989百万円である[WEB 11]。

太平洋岸では春から夏にかけてクルマエビ・アジ・サバ・イサキなど、秋から冬にかけてイセエビ・ヒラメ・トラフグ(あのりふぐ)が漁獲され、的矢湾では真珠やアオノリ(あおさ、ヒトエグサ)が養殖されている[33]。湾内では外洋に比べれば漁獲量は少なく、丸瀬浦・阿瀬浦で小資本で行えるカキの養殖が導入されている[34]。伊勢まぐろの養殖種苗となるクロマグロの幼魚(ヨコワ)の産地の1つである[35]。

竹沢三雄らが東京都の御茶ノ水駅周辺で行った漁港形状の美観(好感度)に関する面接調査では、調査対象15漁港の中で最も好感度が高いという結果が得られた[36]。

Remove ads

文化

生活

戦前の安乗の住民は、9割が漁業に従事し、男性は漁師、女性は海女になるのが一般的であった[37]。また安乗の住民同士での恋愛結婚が盛んであり、安定した漁村の維持につながっていた[37]。1970年(昭和45年)にお茶の水女子大学の調査団が行った調査によると、妻の82%が安乗出身で、57%が恋愛結婚であった[38]。家庭内の決定権は、決定権数比で妻が32%、夫が24%、夫婦同権が19%を占めた[39]。この事は、当時夫が出稼ぎで不在になり、妻が域内の小工場に勤めるという就業形態が多く、夫婦とも漁業に従事していた戦前に比べ家庭において妻が優位になったと考えられる[40]。

しかし戦後には漁獲高の不安定化と都市の景気が良くなったことから、都会へ流出する若者が増え、1990年代には最も若い漁師は50歳、海女は45歳くらいになった[37]。

1世紀〜半世紀頃ほど前までは千葉県の大原漁港を初めとする外房地域とイカやトラフグ、カツオなどの漁で交流があった。 現在では交流はあまりされていない。

安乗が登場する作品

- 『海やまのあひだ』 - 釈迢空(折口信夫)の歌集。『たびごゝろもろくなり来ぬ。志摩のはて 安乗の崎に、灯の明り見ゆ』の歌がある。

- 『安乗の稚児』 - 伊良子清白の詩集『孔雀船』に収録されている詩。安乗の子どもを詠んでいるが、清白は安乗を訪れることなくこの詩を詠んでいる[7]。

- 『喜びも悲しみも幾歳月』[9][WEB 12] - 1957年(昭和32年)の松竹の映画。監督は木下惠介。主人公が副灯台長として安乗埼灯台に赴任する。

- 『血と海』[WEB 12] - 1965年(昭和40年)の映画。野村孝監督作品。

- 『いそぶえ』 - 2014年(平成26年)の谷村志穂の小説[WEB 13]。安乗の海女の家に生まれた野井山孝子を主人公とする[WEB 13]。

- 『釣りバカ日誌 伊勢志摩で大漁! 初めての出張編』[WEB 12] - 2016年(平成28年)撮影のテレビ東京系列のテレビドラマ。

Remove ads

観光

灯台の周辺は公園として整備されている。

漁業と並ぶ基幹産業として観光産業を新しく導入している[41]。安乗文楽の芝居小屋や倉庫の修復が行われたほか、1993年(平成5年)には安乗崎灯台の旧官舎を灯台記念館に改築、周囲を安乗岬園地として整備した[41]。これによって旅館や民宿が増加した[41]。2004年(平成16年)度には安乗埼灯台の一般開放を開始し、参観灯台となった[WEB 14]。

安乗崎灯台と周辺の景観が観光資源となっており、旅館や民宿が多い[30]。地域活性化を兼ねて漁協青年部と安乗岬旅館組合青年部を中心として毎年7月にキャスティングトーナメントを開催している[WEB 15]。

祭事

毎年9月15日と16日の2日間にわたって安乗神社祭が開催される[42]。同祭りでは、「安乗の人形芝居」(安乗文楽)が境内で上演(奉納)される[42]。

交通

- 鉄道

- 鉄道は通っていない。最寄り駅は、阿児町鵜方にある近鉄志摩線鵜方駅で、路線バスで約25分かかる[8]。かつては穴川駅から志摩観光汽船(現在の志摩マリンレジャー)による巡航船でのアクセスも可能であった[43]。

- バス

- 安乗バス停

- 道路

- 三重県道514号安乗港線 - 安乗と志摩市街地・鵜方を結ぶ一般県道。地域の幹線道路でありながら整備が十分でなかったため、現在整備が進んでいる[44]。

施設

|

|

史跡

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads