Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Francophonie

ensemble des personnes et des institutions qui utilisent le français comme langue maternelle, langue d'usage, langue administrative, langue d'enseignement ou langue choisie dans la vie de tous les jours De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

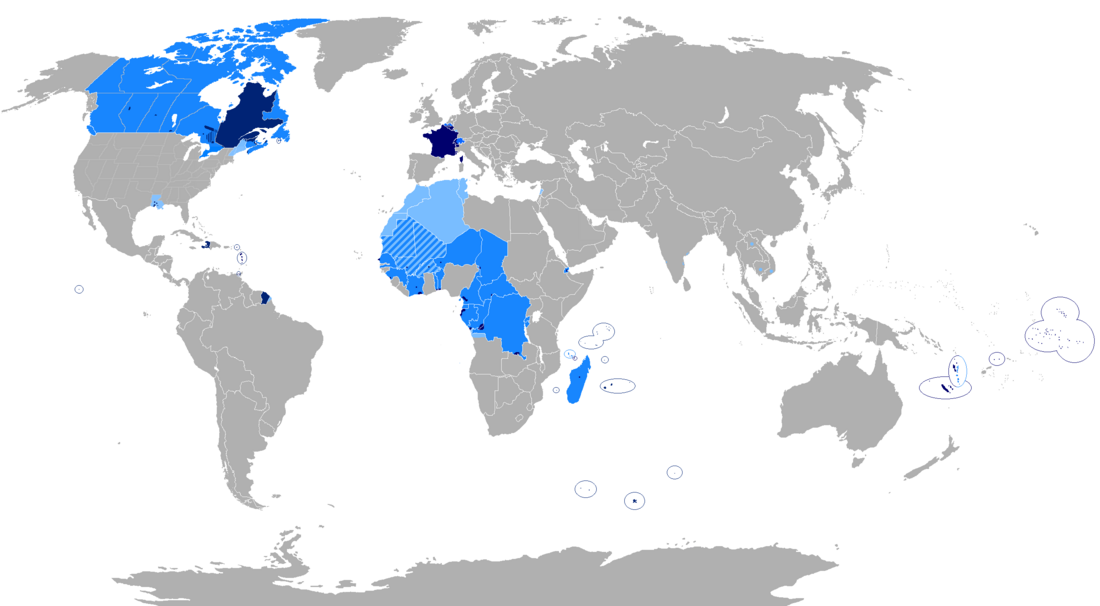

La francophonie[a], également appelée monde francophone ou encore espace francophone, est l'ensemble des personnes et des institutions qui utilisent le français comme langue de première socialisation, langue d'usage, langue administrative, langue d'enseignement ou langue choisie[1].

La francophonie peut renvoyer tant à l'ensemble des pays francophones qu'à l'ensemble des pays ou régions membres de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF)[2], notamment représentés par l'Association internationale des régions francophones (AIRF)[3]. Ces pays parlent majoritairement ou partiellement le français, mais ce n'est obligatoirement la langue officielle ni sur le plan régional ni sur le plan national.

Selon l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone (ODSEF) de l'Université Laval et l'Observatoire de la langue française de l'OIF, en 2025, le français est la cinquième langue la plus parlée au monde, avec 348 millions[4] de locuteurs représentant 4,2 % de la population mondiale (1 personne sur 24), dont 275 millions en font un usage quotidien (pays européens et/ou hors européens), ce qui représente 3,3 % de la population mondiale (1 personne sur 30). Ce nombre de 348 millions de francophones en 2025 devrait approcher les 700 millions en 2050, soit 8 % de la population (1 personne sur 12), et 85 % de ces francophones seront en Afrique, du fait de la forte croissance démographique de ce continent.

Les chiffres avancés par l'OIF ont été contestés, notamment en raison des méthodes de calcul utilisées et de la définition du terme « francophone ». Selon les auteurs d'un ouvrage publié en 2017 qui dresse un portrait exhaustif de la francophonie dans le monde, une estimation crédible des francophones réels, c'est-à-dire qui utilisent le français quotidiennement comme langue maternelle ou deuxième, se situerait autour de 130 millions, ce qui placerait le français au neuvième rang des langues les plus parlées comme langue maternelle ou deuxième[5].

Remove ads

Dénominations

Les locutions ou syntagmes « Francophonie », « francophonie » et « espace francophone »[6] sont parfois synonymes, mais le plus souvent complémentaires dans l'usage :

- la « francophonie », avec un f minuscule, désigne l'ensemble des peuples ou des groupes de locuteurs qui utilisent particulièrement ou entièrement la langue française dans leur vie quotidienne ou leurs communications[7] ;

- la « Francophonie », avec un F majuscule, désigne plutôt l'ensemble des gouvernements, des pays ou des instances officielles qui ont en commun l'usage du français dans leurs travaux ou leurs échanges[7] ;

- le terme « espace francophone » ou « monde francophone » représente une réalité non exclusivement géographique ni même linguistique, mais aussi culturelle : elle réunit toutes celles ou tous ceux qui, de près ou de loin, éprouvent ou expriment une certaine appartenance à la langue française ou aux cultures francophones - qu'elles ou qu'ils soient de souche slave, latine, ou créole, par exemple. Cette dénomination d'espace francophone est la plus floue, mais aussi peut-être la plus féconde[8].

Remove ads

Statut officiel du français et francophonie

Résumé

Contexte

Dans la question de la francophonie, il faut distinguer les pays où le français est la langue officielle (unique ou non), ceux où le français est la langue maternelle d'une grande partie de la population, ceux où il est langue de culture, ceux où il est utilisé par certaines classes sociales de la population, etc. Or, ces catégories ne se recoupent pas. Dans certains pays par exemple, bien qu'étant langue officielle, le français n'est pas la langue maternelle de la population, ni celle couramment utilisée par celle-ci.

Pour certains pays, le français est la langue maternelle de la grande majorité de la population : France avec ses départements et territoires d'outre-mer ; Québec, partie acadienne du Nouveau-Brunswick, zone francophone de l'Ontario et du Manitoba[9] au Canada; Région wallonne et la majorité de Bruxelles en Belgique; Suisse romande; minorité de Jersey; Vallée d'Aoste; principauté de Monaco.

Pour d'autres, le français est la langue administrative, ou une deuxième ou troisième langue, comme en Afrique subsaharienne, dont la République démocratique du Congo, premier pays francophone du monde[10], au Luxembourg[b], au Maghreb. Le français est également la langue diplomatique de l'état du Vatican[11].

En Israël, « pays qui a plus de locuteurs francophones que beaucoup de pays membres », reconnaît Abdou Diouf, président de l'OIF, des pays arabes membres de l’OIF font pression pour empêcher son adhésion à la francophonie[12],[13],[14],[15]. Israël est donc en attente d'un déblocage depuis des décennies, mais trois universités ont pu adhérer à la francophonie[12],[16].

Enfin, dans d'autres pays membres de la communauté francophone comme en Roumanie, un quart de la population a une certaine maîtrise du français, mais celui-ci n'a pas de statut officiel. Il existe néanmoins d'importantes minorités francophones et un grand nombre d'élèves l'apprennent en tant que première langue étrangère à l'école[17]. Il existe d'autres pays, comme le Liban, où la langue française a un statut encore important quoique non officiel. Enfin, dans certains cas, la francophonie est due à la géographie et à l'histoire : cela concerne en particulier la Suisse, le Luxembourg et Monaco.

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

À l'origine, le terme de francophonie a été utilisé de façon purement descriptive par des géographes dès 1880, le mot ayant été « inventé » par Onésime Reclus (1837-1916)[18],[19] : « Nous mettons aussi de côté quatre grands pays, le Sénégal, le Gabon, la Cochinchine, le Cambodge dont l’avenir au point de vue « francophone » est encore très douteux sauf peut-être pour le Sénégal »[20]. Le terme « francophonie » a été par la suite supplanté par l’expression « francité » qui désigne les qualités de tout ce qui est reconnu comme français.[réf. nécessaire]

C'est après la Seconde Guerre mondiale, à partir d'un numéro spécial de la revue Esprit (1962), qu'une « conscience francophone » s'est développée. Après que le mot « francophone » a fait son entrée dans Le Petit Larousse, « francophonie » y est inclus cette année-là, et caractérise la « collectivité constituée par les peuples parlant le français »[21].

Le terme a été particulièrement popularisé par Léopold Sédar Senghor. C'est dès lors dans ce sens qu'il convient de comprendre la francophonie : il s'agit plus de la conscience d'avoir en commun une langue et une culture francophones que de décisions officielles ou de données objectives. C'est une communauté d'intérêt. On y retrouve l’idée que le français serait le point commun d’une multitude de peuples différents, les fédérant dans un idéal culturel et linguistique.

Les locuteurs du français se sont sentis menacés par l'omniprésence de l'anglais et l'influence de la culture anglo-américaine après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est qu'à ce moment que la conscience de la communauté francophone s'est réveillée avec la volonté de s'unir pour défendre :

- certaines spécificités de la langue française, qui la font plus précise que la langue anglaise[c]. La coutume de ne pas juxtaposer (en général) deux substantifs sans indiquer la nature exacte de leur rapport constitue également un « plus » reconnu de précision du français par rapport à l'anglais.

- une éventuelle « exception culturelle francophone ». Celle-ci tend à prendre aujourd'hui la forme de la diversité culturelle (voir Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle et Déclaration de Montréal (2007)).

Historiquement, la première grande organisation non gouvernementale d'institutions de langue française fut l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française (AUPELF), créée en 1961, et dont l'un des initiateurs fut le journaliste canadien Jean-Marc Léger[22]. L'AUPELF a été depuis renommée en Agence universitaire de la Francophonie.

La francophonie est à l'origine une idée promue par Léopold Sédar Senghor (président du Sénégal), Hamani Diori (président du Niger), Habib Bourguiba (président de la Tunisie) et Norodom Sihanouk (chef de l'État du Cambodge). Cette idée s'est largement exprimée lors de la première conférence de Niamey (1969), à laquelle a participé André Malraux, ministre de la Culture de la France envoyé par le général de Gaulle. Selon les mots de Senghor, « la création d'une communauté de langue française […] exprime le besoin de notre époque, où l'homme, menacé par le progrès scientifique dont il est l'auteur, veut construire un nouvel humanisme qui soit, en même temps, à sa propre mesure et à celle du cosmos »[23]. Certains défenseurs de l'idée francophone comme Stelio Farandjis ont aussi vu dans la francophonie le creuset d'un dialogue des cultures allant jusqu'à créer une terminologie spécifique (arabofrancophonie).

C'est l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) qui a préconisé la création d'une institution intergouvernementale francophone, souhait réalisé par la création, à l'occasion de la deuxième Conférence de Niamey en 1970, de l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue aujourd’hui Organisation internationale de la francophonie dont l'APF est devenue une institution intégrée.

Le 20 mars est consacré Journée internationale de la francophonie. Chaque année, un thème central est choisi par les instances internationales. Le thème de la célébration en 2012 est « Le français est une chance »[24],[25]. Il y a la dictée de la francophonie organisée tous les ans à cette occasion pour les collèges.

Remove ads

Nombre de francophones dans les pays membres de l'OIF

Résumé

Contexte

L'évaluation du nombre de locuteurs d'une langue est très difficile, en particulier lorsque l'on cherche à évaluer le nombre de locuteurs non natifs d'une langue. En effet, le niveau peut varier d'un niveau élémentaire à un bon niveau avec plusieurs niveaux intermédiaires. L'évaluation du nombre de locuteurs d'une langue doit donc s'accompagner du niveau de pratique mesuré. D'autre part, il n'existe pas de système de recensement fiable et homogène dans le monde pour la pratique des langues.

Un rapport de l'OIF estime le nombre de francophones dans le monde à 321 millions de locuteurs en 2022[26], ce qui en fait la 5e langue la plus parlée au monde[27].

En 2010, le ministère français des Affaires étrangères évalue à 85 millions[28] le nombre de jeunes et d'adultes, dans les pays du monde non membres de l'Organisation internationale de la francophonie, qui apprennent le français au cours de leurs études et formations, en particulier dans les établissements de l'Alliance française et de l'Institut français et les écoles et lycées français répartis sur les cinq continents (AEFE). Par ailleurs, l'intérêt culturel et économique de la langue pour de nombreuses populations permet de soutenir le dynamisme de la langue française dans le monde.

2015

2010

Pour son édition 2010, l'OIF annonce disposer de statistiques très fiables car contrairement aux années précédentes ses statistiques sont toutes issues des statistiques officielles des gouvernements concernés. Au total l'OIF dénombre 220 millions de francophones sachant lire, comprendre et écrire le français.

L'OIF insiste sur le fait que ce nombre est sous-évalué car un grand nombre d'africains parle le français mais ne sait pas l'écrire : la Côte d'Ivoire, par exemple, ne compte que 48 % de francophones sachant écrire le français, mais si l'on compte les francophones sachant juste le parler, ce pourcentage monte à 90 % de la population.

2005

Le nombre total de francophones citoyens des États faisant partie de l'OIF est de 195 508 100 en 2005[34].

Autres estimations du nombre de francophones

Polynésie française : 94,7 % francophone (Institut statistique de Polynésie française (ISPF))

Polynésie française : 94,7 % francophone (Institut statistique de Polynésie française (ISPF)) Belgique : 75 % de connaissance du français (Institut de recherches économiques et sociales (IRES))[35]

Belgique : 75 % de connaissance du français (Institut de recherches économiques et sociales (IRES))[35]

Communauté française : 100 % francophone[35],[36]

Communauté française : 100 % francophone[35],[36]

Cameroun : 67 % francophone[36]

Cameroun : 67 % francophone[36] Luxembourg : 90 %[37]

Luxembourg : 90 %[37] Suisse : 50,4 % de connaissance du français[38]

Suisse : 50,4 % de connaissance du français[38] Québec : 94,6 % de connaissance du français (Office québécois de la langue française)[39]

Québec : 94,6 % de connaissance du français (Office québécois de la langue française)[39] Togo : 44,18 % de connaissance du français[38]

Togo : 44,18 % de connaissance du français[38] Gabon : 90,9 % de connaissance du français[38]

Gabon : 90,9 % de connaissance du français[38] République du Congo : 57,78 % de connaissance du français[38]

République du Congo : 57,78 % de connaissance du français[38] Mali : 19,12 % de connaissance du français[38]

Mali : 19,12 % de connaissance du français[38] Sénégal : 31 % de connaissance du français[38]

Sénégal : 31 % de connaissance du français[38] Monaco : 93,75 % de connaissance du français[38]

Monaco : 93,75 % de connaissance du français[38] Burkina Faso : 22,8 % de francophones[40].

Burkina Faso : 22,8 % de francophones[40].

Nombre de francophones dans les États où le français n'a pas de statut officiel

Nombres d'apprenants du français dans le monde

D'après les chiffres fournis par l'OIF en 2010[47], plus de 116 millions de personnes suivent un enseignement du ou en français dans le monde, sans compter les 500 000 personnes inscrites dans les Alliances françaises ainsi que 60 000 élèves dans d'autres établissements. Le français est enseigné grâce aux réseaux d'Alliance française ou autres : un quart des professeurs de langues font apprendre le français à 100 millions d'élèves[48]. Ce chiffre ne tient pas en compte des quelques millions d'adultes et d'enfants qui suivent des cours de français dans les Alliances françaises ou dans divers clubs francophiles ou associations francophones.

Remove ads

Ministère de tutelle en France

Résumé

Contexte

La francophonie était rattachée entre 1993 et 1995 au ministre de la Culture et de la Francophonie (Jacques Toubon), avant de relever d'un secrétaire d'État ou d'un ministre délégué auprès du ministre chargé des Affaires étrangères, chargé de la Coopération et de la Francophonie : Charles Josselin (1997-2002), Pierre-André Wiltzer (2002-2004), Xavier Darcos (2004-2005), Brigitte Girardin (2005-2007), Jean-Marie Bockel (2007-2008), Alain Joyandet (2008-2010). À la suite de la démission de ce dernier, en juillet 2010, la francophonie disparaît des attributions ministérielles[49], et est prise en charge par une cellule de réflexion stratégique au ministère des Affaires étrangères et européennes.

De 2012 à 2017, la Francophonie a été placée sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, avec quatre ministres délégués ou secrétaires d'État successifs : Yamina Benguigui (2012-2014), Annick Girardin (2014-2016), André Vallini (2016) et Jean-Marie Le Guen (2016-2017).

Durant les gouvernements Philippe I et II (2017-2020), sous la présidence d'Emmanuel Macron, il n'y a pas eu de ministre ou de secrétaire d'État spécifiquement chargé de la Francophonie.

De juillet 2020 à mai 2022, Jean-Baptiste Lemoyne a occupé le poste de Secrétaire d'État chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie dans le gouvernement Castex. Chrysoula Zacharopoulou lui a succédé de mai 2022 à janvier 2024 au sein du gouvernement Borne, avec le titre de secrétaire d'État chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux. Dans le gouvernement Attal, Franck Riester a été nommé ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité, de la Francophonie et des Français de l'étranger de janvier à septembre 2024. Thani Mohamed Soilihi lui succède comme secrétaire d'État chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux dans le gouvernement Barnier. Ces postes sont systématiquement rattachés au Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Remove ads

Organisation internationale de la francophonie

Résumé

Contexte

Organisation générale

L'Organisation internationale de la francophonie (OIF) s'inscrit dans une solide tradition française d'interventionnisme linguistique[50]. La coopération multilatérale francophone est mise en œuvre par cette organisation et quatre opérateurs directs spécialisés :

- l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ;

- la chaîne de télévision internationale TV5Monde ;

- l'Association internationale des maires francophones (AIMF) ;

- l'université Senghor d'Alexandrie.

L'Organisation internationale de la Francophonie est une organisation internationale intergouvernementale fondée sur le partage d'une langue et de valeurs communes. Elle compte à ce jour 61 États et gouvernements membres de plein droit ou associés et 32 observateurs[51].

Le secrétaire général de la Francophonie, actuellement[Quand ?] Louise Mushikiwabo, est chargé de la mise en œuvre de la politique internationale ainsi que de l'animation et de la coordination de la politique de coopération. Il s'appuie sur un opérateur principal, quatre opérateurs directs et une assemblée consultative.

Tous les deux ans, un sommet rassemble les chefs d'État et de gouvernement des pays membres. Ce sommet définit les grandes orientations politiques de la Francophonie.

La Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) est composée des ministres des Affaires étrangères ou des ministres chargés de la francophonie des pays membres de l'OIF. Cette conférence annuelle a pour mission de veiller à l'exécution des décisions arrêtées lors d'un Sommet et de préparer le Sommet suivant. De plus, elle recommande l'admission de nouveaux membres, ou de nouveaux observateurs.

Le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) est composé des représentants personnels dûment accrédités par les chefs d'État ou de gouvernement membres des Sommets. Présidé par le secrétaire général, le conseil est chargé de la préparation et du suivi du sommet, sous l'autorité de la Conférence ministérielle.

La Charte de la Francophonie, adoptée en 1997 au VIIe Sommet de la Francophonie à Hanoï en 1997 et révisée par la XXIe conférence ministérielle de la Francophonie, est le support juridique de l'ensemble du cadre institutionnel francophone[52].

Missions de l’Organisation internationale de la francophonie

Les missions de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) sont définies dans le cadre stratégique décennal adopté au sommet de Ouagadougou en 2004, pour la période 2004-2014. Elles s'articulent autour des quatre points suivants[53] :

- Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique,

- Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme,

- Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche,

- Développer la coopération au service du développement durable et de la solidarité,

La diversité culturelle a fait l'objet de la déclaration de Cotonou en 2001[54], suivie par le IXe sommet de la Francophonie de Beyrouth en 2002 consacré au dialogue des cultures[55]. Les biens culturels n'échappent pas à la mondialisation accélérée des échanges marchands. Dans ce cadre, la Francophonie apparaît comme le fer de lance de la bataille pour la diversité des expressions culturelles[56].

La paix, la démocratie, les droits et libertés ont fait l'objet de la déclaration de Bamako en 2000[57].

L'OIF anime dans tous les domaines une concertation entre ses membres. Elle apporte à ses États et gouvernements membres un appui dans l'élaboration ou la consolidation de leurs politiques sectorielles. L'OIF mène des actions de coopération multilatérale, conformément aux grandes missions tracées par le Sommet de la Francophonie.

Un programme d'échange professionnel pour les jeunes est mis en place par l'OIF : le volontariat international de la Francophonie.

Partenaires de l’OIF

L'Organisation internationale de la francophonie collabore en priorité avec de nombreux opérateurs directs de la francophonie, et les autres institutions de la Francophonie autour de ses activités politiques et de coopération.

L'OIF associe la société civile en donnant un rôle consultatif à 63 associations accréditées dans les domaines d'intervention de la Francophonie (diversité culturelle, gouvernance démocratique, éducation)[58]. Ces associations se réunissent tous les deux ans dans une conférence des OING (organisations internationales non gouvernementales)[59].

L'OIF agit aussi en partenariat avec les organisations internationales et régionales.

Sommets de la Francophonie

Des sommets réunissent régulièrement les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Francophonie. Les sommets qui ont eu lieu sont les suivants :

- 1986

France : Versailles ;

France : Versailles ; - 1987

Canada : Québec ;

Canada : Québec ; - 1989

Sénégal : Dakar ;

Sénégal : Dakar ; - 1991

France : Paris ;

France : Paris ; - 1993

Maurice : Grand Baie ;

Maurice : Grand Baie ; - 1995

Bénin : Cotonou ;

Bénin : Cotonou ; - 1997

Vietnam : Hanoï ;

Vietnam : Hanoï ; - 1999

Canada : Moncton ;

Canada : Moncton ; - 2002

Liban : Beyrouth ;

Liban : Beyrouth ; - 2004

Burkina Faso : Ouagadougou ;

Burkina Faso : Ouagadougou ; - 2006

Roumanie : Bucarest ;

Roumanie : Bucarest ; - 2008

Canada : Québec ;

Canada : Québec ; - 2010

Suisse : Montreux ;

Suisse : Montreux ; - 2012

République démocratique du Congo : Kinshasa ;

République démocratique du Congo : Kinshasa ; - 2014

Sénégal : Dakar ;

Sénégal : Dakar ; - 2016

Madagascar : Antananarivo ;

Madagascar : Antananarivo ; - 2018

Arménie : Erevan ;

Arménie : Erevan ; - 2022

Tunisie : Djerba[60];

Tunisie : Djerba[60]; - 2024

France : Villers-Cotterêts / Paris[61].

France : Villers-Cotterêts / Paris[61].

Remove ads

Importance du français dans le monde

Résumé

Contexte

Politique

Deux pays francophones (Canada et France) sont membres du G7/G8 et plusieurs villes francophones sont au cœur d'institutions internationales :

- Montréal (siège de l'OACI et de l'agence mondiale antidopage)

- Bruxelles (siège de l'Union européenne et de l'OTAN)

- Genève (22 organisations internationales, dont le siège européen de l'ONU, l'OMC, le CERN et le CICR)

- Strasbourg (Conseil de l'Europe et Parlement européen)

- Paris (l'UNESCO et l'OCDE)

- Lyon (Interpol).

Économie

Un certain nombre d'entreprises ou institutions principalement francophones ont une importance mondiale :

- Des trois grands centres aéronautiques mondiaux, deux sont francophones : Toulouse pour Airbus et Montréal pour Bombardier[réf. nécessaire].

- Parmi le marché mondial du rail, Bombardier, Siemens (Allemagne) et Alstom (France) contrôlent 60 % du marché mondial[réf. nécessaire].

- SNC-Lavalin (Québec) est la première société au monde du génie et de la construction à côté de Bouygues et Suez. Ces trois industries sont totalement francophones puisque Bouygues et Suez sont d'origines française[style à revoir][réf. nécessaire][62].

- Le groupe Carrefour est le deuxième au niveau mondial de la distribution alimentaire derrière Walmart (États-Unis).

- EDF est le plus gros producteur et fournisseur d'électricité au monde.

- La plus grande compagnie d'énergie nucléaire est francophone[63] et son nom est Orano qui a installé son siège à Paris.

- L'Agence spatiale européenne (ESA, ses sigles en français), qui développe le lanceur spatial Ariane, a son siège social à Paris et ses langues de travail sont l'allemand, l'anglais et le français.

- La Croix-Rouge est la création d'un comité de personnalités de Suisse romande à Genève, où se trouve son siège ainsi qu'un musée.

- Le Comité international olympique (CIO) utilise le français et l'anglais comme langues de communication. Son siège, initialement à Paris, se trouve depuis 1915 à Lausanne, qui porte officiellement le titre de « Capitale olympique ».

- L'Organisation des Nations unies (ONU) compte le français parmi les langues officielles de l'organisation, aux côtés de l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le chinois et le russe.

- L'Organisation mondiale du mouvement Scout (OMMS) compte le français comme l'une des langues officielles de l'organisation.

Remove ads

Culture et création

Résumé

Contexte

Diversité culturelle

Dès 1962, le président Léopold Sédar Senghor soulignait la dimension culturelle de la francophonie dans un article fondateur : « Le français langue de culture »[64].

Dès les années 1990, les pays de la Francophonie ont cherché à exclure les biens culturels des accords internationaux sur le commerce : au Ve Sommet de la Francophonie de Grande Baie en 1993, les États participants ont adopté une résolution sur l'exception culturelle au GATT[65]. Au VIIIe Sommet de la Francophonie de Moncton en 1999, les États francophones ont décidé de se concerter pour dégager des positions communes dans les organisations et conférences internationales afin de défendre la diversité culturelle[66].

Le 2 novembre 2001, la 31e Conférence générale de l'Unesco adoptait à l'unanimité une Déclaration universelle sur la diversité culturelle considérée comme « un patrimoine commun de l'humanité »[67].

Lors du IXe Sommet à Beyrouth, au Liban, en 2002, consacré au dialogue des cultures, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OIF ont salué la déclaration de l'Unesco et ont appuyé le principe de l'élaboration d'un cadre règlementaire universel[68].

L'Organisation internationale de la francophonie s'est fortement impliquée tout au long du processus d'élaboration de la Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Il y eut en juin 2001 la tenue d'une Conférence ministérielle sur la culture à Cotonou. Puis l'OIF a envoyé des représentants spéciaux du secrétaire général pour des missions de sensibilisation auprès des gouvernements et de la société civile, et a mis en place une veille juridique avec des experts chargés d'examiner les projets de texte[69].

La Convention de l'Unesco « réaffirme le droit souverain des États de conserver, d'adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu'ils jugent appropriées pour la protection et promotion des expressions culturelles sur leur territoire », ce qui permet aux pays signataires d'élaborer des politiques autonomes de soutien au patrimoine culturel et à la création artistique (défiscalisation, subventions, mesures règlementaires, etc.), « quels que soient les moyens et techniques utilisés », et d'échapper au droit commun du commerce international[70].

La Convention prévoit une nouvelle forme de solidarité, en plaçant la culture au cœur du développement, avec un « traitement préférentiel pour les pays en développement », et avec la mise en place d'un fonds de coopération alimenté par des contributions volontaires des États et des dons privés.

Littératures d'expression française

Avant 2015, parmi les quarante « immortels » de l'Académie française, deux n'avaient pas le français pour langue maternelle : François Cheng (Chinois, naturalisé Français en 1971) et Assia Djebar (Algérienne).

Au prix Goncourt, depuis 1987, un quart des lauréats ne sont pas de langue maternelle française. On peut citer Tahar Ben Jelloun (marocain), Amin Maalouf (franco-libanais), Andreï Makine (français d'origine russe), Jonathan Littell (franco-américain) et Atiq Rahimi (franco-afghan). Dans d'autres prix, des étrangers sont également récompensés pour leurs prestations d'écrivains en langue française, comme Nancy Huston (prix Femina 2006), Dany Laferrière (prix Médicis 2009), Ahmadou Kourouma et Milan Kundera, de même que Eugène Ionesco, Senghor et beaucoup d'autres.

Concours francophones de l'OIF

À l'occasion du Forum Mondial sur la Langue Française, qui s'est tenu au Québec (Canada), du 2 au 6 octobre 2012, l'OIF organise un concours pour tous les jeunes francophones de 18 à 30 ans qui est intitulé : Le français et moi. La règle : à partir du 3 avril 2012, il faut faire une vidéo d'une durée de 140 secondes maximum. Le sujet de ce concours : « Qu'est-ce que le français évoque pour vous et chez vous ? ». Voici les mots-clés donnés par l'OIF : grandir, vivre, communiquer, étudier, travailler, rêver, voyager, aimer ou créer en français au XXIe siècle. C'est une occasion unique et inespérée pour tous les jeunes francophones qui va permettre, pour le Forum Mondial sur la langue française, de savoir quel est l'état du français chez la jeunesse francophone. Le Forum Mondial sur la Langue Française sollicite ce concours par la créativité des vidéos dans un univers qui est totalement familier à la jeunesse francophone : l'univers numérique. Le concours était ouvert jusqu'au 15 juin 2012. Le premier prix est une tablette iPad. Ce concours est en partenariat avec TV5 Québec Canada[71].

Remove ads

Médias et communication

Résumé

Contexte

Quel que soit leur support, les médias ont aujourd'hui, la possibilité de toucher un public international grâce à internet ce qui ne suffit cependant pas à leur donner une envergure internationale. Pour atteindre cette dimension, il faut avoir la capacité de s'adresser à des publics diversifiés, et pouvoir traiter, de manière informée et structurée, de sujets intéressant la planète tout entière. Ceci suppose une stratégie et des moyens. Beaucoup de médias francophones restent encore confinés au territoire de la France. Il existe néanmoins quelques grands vecteurs internationaux.

Télévisions

Radios

- Radio France internationale

- Avec 44 millions d'auditeurs, RFI est la troisième radio internationale après BBC World (146 millions d'auditeurs) et Voice of America (91 millions d'auditeurs), devant Deutsche Welle (31 millions). RFI diffuse ses émissions en français ou dans 19 langues étrangères. RFI émet partout dans le monde, en ondes courtes ou en modulation de fréquence. Elle propose des émissions pédagogiques et trois « journaux en français facile ». RFI a des filiales : Monte Carlo Doualiya (anciennement RMC Moyen-Orient) qui diffuse au Moyen-Orient et au Maghreb en arabe et en français. RFI Sofia (Bulgarie), Radio Delta RFI FM à Bucarest (Roumanie) et RFI-Deutschland diffusent en Europe centrale et orientale[72]. Et anciennement Rádio Europa Lisboa qui émettait en français et en portugais.

- RTBF International

- RTBF International, la station de radio internationale de la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), est diffusée en ondes moyennes (AM) dans un rayon de 300 km autour de Bruxelles, ainsi qu'en FM à Kinshasa (République démocratique du Congo). En outre, la station est accessible en Europe via le satellite HotBird 7A et en Afrique via le satellite Atlantic Bird 3, ainsi qu'en streaming et en podcast sur internet[73],[74]. RTBF International rediffuse pour l'essentiel des programmes de La Première et de VivaCité.

- Africa no 1

- Africa no 1 est la première station de radio généraliste internationale du continent africain. Elle est localisée au Gabon, au centre du continent africain. Elle compte 31 millions d'auditeurs répartis entre l'Afrique, l'Europe (surtout la région parisienne), et l'Amérique du Nord. Elle est considérée comme la « voix de l'Afrique ». Elle émet en ondes courtes, et en modulation de fréquence dans les principales capitales africaines[75].

- Radio Méditerranée Internationale (Médi 1)

- Radio Méditerranée International est une radio privée généraliste bilingue (français-arabe) d'information internationale et de divertissement. Elle couvre l'ensemble du bassin méditerranéen, touchant entre 22 et 23 millions d'auditeurs, et jusqu'à 25 millions en période estivale. Elle est issue d'un partenariat franco-marocain. Ses studios sont installés à Tanger. Elle émet depuis 1980[75].

Agences de presse

- Agence France-Presse (AFP)

- L'AFP a été fondée en 1835 par Charles-Louis Havas. Elle est aujourd'hui entièrement numérisée, couvre 165 pays, dispose de 110 bureaux et de plus de 50 correspondants locaux se répartissant en Amérique du Nord (9 bureaux, siège à Washington), en Amérique latine (21 bureaux, siège à Montevideo), en Asie-Pacifique (25 bureaux, siège à Hong Kong), en Europe (36 bureaux, siège à Paris), en Afrique (16 bureaux, siège à Nicosie), et au Moyen-Orient (9 bureaux, siège à Nicosie). Elle emploie 2000 collaborateurs, dont 900 travaillent à l'étranger, et 200 photographes[75].

- Agence panafricaine de presse

- L'agence Panapress est née en 1963 en même temps que l'Organisation de l'unité africaine. C'est une agence privée qui produit plus de 60 000 mots par jour. Son réseau de correspondants est le plus dense du continent africain. Son site internet totalise plus de 165 000 connexions par jour, et près de 5 millions d'internautes ont accès à ce site tous les mois. La rédaction centrale est basée à Dakar. Les langues de travail sont le français, l'anglais, l'arabe et le portugais[75].

- Agence Syfia

- Syfia est la première agence associative spécialisée sur les pays du Sud et sur l'Afrique. Elle a été créée en 1988. Elle regroupe 10 agences de presse (Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Canada, France, Madagascar, République démocratique du Congo, Sénégal et Suisse). Son réseau comporte 70 correspondants dans 35 pays. Il alimente environ 200 titres francophones en Asie et en Afrique, en Europe et au Canada[76].

Associations

- Union internationale de la presse francophone (UPF)

- L'UPF a été créée en novembre 1950. Elle regroupe aujourd'hui près de 3 000 journalistes, responsables et éditeurs de la presse écrite et audiovisuelle répartis dans 125 pays. Sa publication, La Gazette de la presse francophone, est diffusée à 20 000 exemplaires dans 183 pays. L'UPF a mis en service un « Internet de la presse francophone » à destination de son réseau et du grand public. Chaque année, elle décerne un « Prix de la libre expression »[77].

- Association internationale de la presse francophone (AIPF)

- L'AIPF a été fondée en 1993. Elle met en relation plus de 500 éditeurs de presse écrite de langue française dans les pays francophones et non francophones. Elle poursuit des opérations de jumelage entre titres du Nord et titres du Sud[77].

Systèmes d’information

La Francophonie a apporté une contribution à deux sommets mondiaux sur la société de l'information à Genève (2003) et à Tunis (2005)[78]

L’Unesco a établi un rapport mondial en 2005. L’Agence intergouvernementale de la francophonie a également établi un dossier en 2005.

Il existe une base de données lexicographiques panfrancophone.

Réseaux sociaux

Outre les pages officielles d'agences et organismes publics francophones (tels que l'OIF, l'Association internationale des régions francophones ou encore l'Association internationale des maires francophones), plusieurs pages de réseaux sociaux majeurs portent le nom de « Francophonie » et ont pour but de faire connaître le fait francophone à travers le monde.

Remove ads

Développement durable

Résumé

Contexte

Dans le cadre de la préparation du Sommet de la Terre de Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002, s'est tenu un colloque international à Dakar sur le thème « francophonie et développement durable : quels enjeux, quelles priorités pour l’horizon 2012 ? ». Ce colloque a été organisé par l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) et en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de l’Environnement et de l’Hygiène publique du Sénégal et l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

De nombreuses idées forces sont ressorties lors de ce colloque[79], notamment :

- la promotion de la dimension culturelle dans la notion de développement durable dont elle pourrait être le quatrième pilier au côté du social, de l’économie et de l’environnement ;

- La participation éclairée des citoyens et des communautés dans les processus de prise de décision sur le développement et leur mise en œuvre ;

- La nécessité de se connecter au réseau mondial de l’information pour avoir accès aux connaissances et aux moyens de se faire connaître à l’échelle planétaire.

Le thème du Xe Sommet de la Francophonie à Ouagadougou en 2004 était : « la francophonie, espace solidaire pour un développement durable »[80].

Le développement durable a été inclus dans les missions de l'Organisation internationale de la francophonie en 2004.

Le site francophone Médiaterre sur le développement durable, présenté lors du sommet de Johannesburg comme une initiative de type II, permet d'animer un réseau de compétences réparti entre les pays du Nord et les pays du Sud. Il est organisé en plusieurs portails géographiques (Europe, Afrique, Amérique du Nord, Océan indien…) et thématiques (eau, biodiversité…). Il permet de publier des dépêches sur l'actualité du développement durable dans le monde.

Pour soutenir la mise en œuvre du Programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030 dans l'espace francophone, l'OIF lance l'initiative participative Objectif 2030 à travers son organe subsidiaire, l'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)[81],[82].

Remove ads

Journée internationale de la francophonie

En 1988, l'OIF crée la Journée internationale de la francophonie, fêtée chaque 20 mars, pour célébrer le fait francophone sur tous les continents et appeler à la découverte des différentes cultures francophones et multilingues à travers le monde. La date choisie pour cette célébration est l’anniversaire de la création de la première organisation francophone, l’Agence de coopération culturelle et technique, lors de la Conférence de Niamey au Niger, le 20 mars 1970. Depuis, un site en ligne recense les activités majeures organisées pour le 20 mars, par des particuliers, des écoles, des ambassades, instituts ou par l'OIF à travers le monde.

Remove ads

Drapeaux

Drapeaux internationaux

Drapeaux officiels

Le drapeau officiel de l'Organisation Internationale de la Francophonie représente un cercle, subdivisé en cinq arcs de couleurs différentes[83].

Tout comme le drapeau olympique, il représente globalement les cinq continents habités. La palette des couleurs est identique, mis à part le noir remplacé par le violet.

- Drapeau de l'OIF.

Drapeaux nationaux et sous-nationaux

Drapeaux canadiens

Le Canada, ses provinces et ses territoires comptent leurs propres drapeaux officiels pour représenter leurs communautés francophones respectives[84].

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads