トップQs

タイムライン

チャット

視点

北千住駅

東京都足立区にある駅 ウィキペディアから

Remove ads

北千住駅(きたせんじゅえき)は、東京都足立区にある、東日本旅客鉄道(JR東日本)・東京地下鉄(東京メトロ)・東武鉄道・首都圏新都市鉄道の駅。

JR東日本、東武鉄道・東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレスの駅は千住旭町に、東京メトロ千代田線の駅は千住二丁目に、それぞれ所在する。

概要

足立区の南西部に位置する千住地区中央部にあるターミナル駅。4社5路線が乗り入れており、JR常磐線の特急以外の全ての旅客列車が停車する。各線相互間の乗換客も多く、1日あたりの乗降客数(2018年度)は約160万人と世界6位の利用者数を誇る。

また、JRの特急列車が停車しない駅として最多でもあり、当駅は足立区のみならず日本有数のターミナル駅である。

千住宿は江戸時代から日光街道の宿場町として発展した。「北千住」という名称は、千住のうち隅田川北側に位置する北組・中組を捉えた呼び名であり、行政地名としては存在しない。駅周辺は足立区屈指の繁華街であり、百貨店はないものの丸井やルミネなどの大型商業施設や、下町情緒が残る商店街が多数集積している。2000年(平成12年)以降は駅周辺の再開発が進み、大型商業施設と東口には東京電機大学などの大学が駅徒歩圏内に新設され、駅前広場も整備された。また、その交通利便性の高さから超高層ビルやタワーマンションなどが次々と建設されている。穴場だと思う街ランキングでは7年連続で1位を記録している。[1] 日本人からの人気が高まる一方でコロナ禍後は、インバウンド需要の高まりから外国人観光客も多く訪れている。新旧混じり合う街の景観、せんべろで知られる飲み屋横丁、リノベーションされたオシャレなカフェやレストランなどは日本人、外国人問わず人気を呼んでいる。

乗り入れ路線

- JR東日本:

常磐線(快速)(■中距離列車も含む) - 駅番号「JJ 05」。事務管コードは▲441103[2][注 1]。「東京都区内」に属する。2015年(平成17年)3月14日より、上野東京ラインの開通に伴い、東海道線の品川駅まで乗り入れるようになった。

常磐線(快速)(■中距離列車も含む) - 駅番号「JJ 05」。事務管コードは▲441103[2][注 1]。「東京都区内」に属する。2015年(平成17年)3月14日より、上野東京ラインの開通に伴い、東海道線の品川駅まで乗り入れるようになった。 - 東京メトロ

- 東武鉄道:

伊勢崎線 - 駅番号「TS 09」。「東武スカイツリーライン」の愛称で案内される。伊勢崎線(東武スカイツリーライン)は起点である浅草駅のターミナル機能が弱く、当駅が実質的なターミナル駅として機能している。当駅は伊勢崎線のみならず、本線系統の駅で最も利用者数が多い。

伊勢崎線 - 駅番号「TS 09」。「東武スカイツリーライン」の愛称で案内される。伊勢崎線(東武スカイツリーライン)は起点である浅草駅のターミナル機能が弱く、当駅が実質的なターミナル駅として機能している。当駅は伊勢崎線のみならず、本線系統の駅で最も利用者数が多い。 - 首都圏新都市鉄道:

つくばエクスプレス - 駅番号「TX05」。全種別が停車し、当駅から秋葉原方面は終点まで全列車が各駅に停車する。

つくばエクスプレス - 駅番号「TX05」。全種別が停車し、当駅から秋葉原方面は終点まで全列車が各駅に停車する。

東京メトロは日比谷線、千代田線の2路線が乗り入れている。日比谷線は当駅を経由して東武スカイツリーラインと直通運転を行っており、千代田線は常磐線(各駅停車)と小田急線との3社直通運転を行っている。また東武スカイツリーラインは日比谷線以外にも、押上駅・渋谷駅を経由し、東京メトロ半蔵門線および東急田園都市線との直通運転も行っている。

Remove ads

歴史

要約

視点

国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成

当駅は1896年(明治29年)12月25日に、日本鉄道土浦線の駅として開業した。3年後の1899年(明治32年)8月27日に、東武鉄道初の路線となる伊勢崎線が当駅 - 久喜駅間で開業し、乗換駅となった。日本鉄道は1906年(明治39年)11月1日に国有化され、1909年(明治42年)に常磐線に改称された。

この後、接続路線は60年以上に渡ってこの2路線であり、双方とも1面2線の島式ホームを有し、常磐線と東武伊勢崎線の間に貨物ヤードが広がっていた。それぞれのホームは北側の跨線橋と南側の地下道で連絡し、地下道の両端に駅舎が設けられていた[3]。常磐線のターミナル駅は上野駅、東武伊勢崎線のターミナル駅は浅草駅であり、当駅の乗車人員はこれらの駅よりも少ない状態が続いていた。

当駅は駅舎を挟んで東西に街が分断されている状態だったが、1960年代になって当駅は大きな転換期を迎える。日比谷線との相互直通運転に向けて施工ヤードを確保するために、1960年(昭和35年)から東武線の貨物ヤードを中千住信号所に移転した。1962年(昭和37年)1月15日に常磐線と東武線の駅がそれぞれが橋上駅舎になり、それまで使用していた地下道は足立区に移管された。同年5月31日に営団地下鉄日比谷線の駅が開業し、当駅を介して東武伊勢崎線との直通運転を開始した。日比谷線の開業当初、東武伊勢崎線との共用ホームは幅員7.8メートルの島式ホームを並列に設けた構造であり、外側2線を東武伊勢崎線、内側2線を日比谷線が使用することで同一方面の対面乗り換えを可能とした[4]。これにより東武伊勢崎線の乗車人員が大幅に増加し、伊勢崎線のターミナル駅としての座を不動のものにした。さらに、1969年(昭和44年)12月20日に営団地下鉄千代田線の駅が開業し、当駅は4路線が乗り入れる駅となった。

地下鉄2路線が乗り入れたことによって都心部への利便性が大幅に向上した反面、乗車人員が急増して山手線の主要駅と肩を並べる規模になり、ラッシュ時は乗換客でホームがあふれかえるようになった。特に東武伊勢崎線と営団地下鉄日比谷線のホームは、日比谷線の始発待機列と乗換客で動線が干渉し、ホーム上で身動きが取れなくなるほど混雑することもあった。1971年(昭和46年)5月31日から日比谷線の全列車が8両編成に統一されたが、輸送人員の増加により1975年度(昭和50年度)以降は日比谷線の混雑率が220%台で高止まりとなった。日比谷線のバイパス路線として建設された千代田線も、直通先の常磐緩行線が東葛地域の通勤輸送を一手に引き受け、1979年度(昭和54年度)に混雑率が230%を超えた。

日比谷線は1980年度(昭和55年度)のダイヤ改正で朝ラッシュ時に毎時27本が運転されるダイヤになったが、当時はこれ以上の輸送力増強が不可能な状態であり、ホームを拡幅するだけでは乗換客を捌けないほどの状況になった。当時は営団地下鉄千代田線との連絡通路も北側の1箇所のみであり、多大な乗換客に対してハード面が整備されていなかったことも混雑に拍車をかけた。このような状況下でも乗車人員の増加に歯止めがかからず、運輸大臣が朝ラッシュ時の視察に訪れるほど深刻な混雑に見舞われた。

東武鉄道は日比谷線との乗換客を減らす苦肉の策として、1988年(昭和63年)に浅草う回乗車制度を、1990年(平成2年)に押上う回乗車制度を導入した。ハード面でも抜本的な混雑緩和を図るために、1992年(平成4年)から総工事費約510億円をかけて大規模改良工事が施工された[報道 1]。1996年(平成8年)7月23日から浅草方面系統のホームと日比谷線系統のホームが階層で分離され、営団地下鉄千代田線との連絡通路も南側に新設された[5][5][6]。さらに2003年(平成15年)に営団地下鉄半蔵門線との直通運転を開始し、それまで浅草駅発着だった東武伊勢崎線の優等列車が初めて都心に直結するようになった。

一方で、当駅周辺は密集市街地が形成されており、土地の高度利用が課題となっていた。都市機能の更新を図るべく、1987年(昭和62年)になって西口に市街地再開発事業が都市計画決定され、2004年(平成16年)2月に千住ミルディスが開業した。西口駅前交通広場にはペデストリアンデッキが設置され、駅前広場が拡張されたことにより、交通結節点としての機能性が高まった。また、2005年(平成17年)8月24日に首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線の駅が開業したことにより、当駅は5路線が乗り入れる駅となった。

2008年(平成20年)になって、それまで開発が取り残されていた東口に地区計画が都市計画決定され、2012年(平成24年)に東京電機大学東京千住キャンパスが開校した。これに合わせ、当駅の東口に電大口の副名称を導入した。2013年(平成25年)には東口駅前交通広場が完成している。

年表

- 1896年(明治29年)12月25日:日本鉄道の駅として開業[7][8]。

- 1899年(明治32年)8月27日:東武鉄道の駅が開業[9][10]。

- 1906年(明治39年)11月1日:日本鉄道が国有化される[7]。

- 1909年(明治42年)10月12日:線路名称の制定により、常磐線の所属となる。

- 1936年(昭和11年)12月11日:日暮里 - 松戸間直流電化に伴い、近距離列車が電車化(上野 - 松戸間)。近距離電車以外の上り朝の3本を除く全列車が通過となる。

- 1940年(昭和15年)7月5日:駅構内で貨物列車の入れ替え作業をしていたところに下り電車が追突。乗員、乗客約70人が負傷[11]。

- 1941年(昭和16年)11月19日:濃霧のために停車していた上り列車に後続の列車が追突。乗務員、乗客6人が死亡、41人が重軽傷[12]。

- 1949年(昭和24年)6月1日:日本国有鉄道が発足。

- 1962年(昭和37年)

- 1965年(昭和40年)7月21日:東武鉄道の同駅構内にて貨物列車と普通列車の衝突事故が発生する。

- 1969年(昭和44年)12月20日:営団地下鉄千代田線の駅が開業[15]。

- 1971年(昭和46年)4月20日:営団地下鉄千代田線と常磐線各駅停車の直通運転を開始[16]。地下鉄直通の各駅停車と快速に分離。国鉄駅は快速のみの駅となる。

- 1972年(昭和47年)2月2日:国鉄の駅に旅行センターを開設[新聞 1]。

- 1977年(昭和52年)12月1日:東武伊勢崎線・営団地下鉄日比谷線と営団地下鉄千代田線の連絡通路を北側に新設[17][18]。

- 1980年(昭和55年)12月15日:東武線と千代田線の連絡階段を増設[19]。

- 1981年(昭和56年)4月8日:国鉄線の貨物の取り扱いを廃止[7]。

- 1985年(昭和60年)

- 1987年(昭和62年)4月1日:国鉄分割民営化に伴い、国鉄の駅は東日本旅客鉄道(JR東日本)の駅となる[7]。

- 1990年(平成2年)12月23日:東武伊勢崎線・営団地下鉄日比谷線のホームを拡幅[20]。上りホームが幅員14メートル、下りホームが幅員10メートルとなる[20]。

- 1992年(平成4年)4月:東武伊勢崎線・営団地下鉄日比谷線の駅改良工事が着工[報道 1]。

- 1993年(平成5年)8月28日:JR東日本の駅に自動改札機を設置し、供用を開始[21]。

- 1996年(平成8年)

- 2月29日:東武伊勢崎線・営団地下鉄日比谷線の浅草寄りに2階コンコースと改札口およびホームとを結ぶエスカレーター3基を新設し、供用を開始[22][新聞 3]。従来の2階コンコースと階段を閉鎖[新聞 3]。

- 7月23日:東武伊勢崎線・営団地下鉄日比谷線の3階ホームが暫定2面2線で使用を開始[5][6]。営団地下鉄千代田線との連絡通路を南側に新設[22]。

- 10月1日:東武伊勢崎線1階上りホーム・下りホームから2階コンコースにエスカレーターを各1基、東武伊勢崎線1階下りホームから営団地下鉄千代田線地下通路へエスカレーターを1基設置[報道 2]。

- 12月11日:東武伊勢崎線・営団地下鉄日比谷線の3階ホームが2面3線となる[報道 1]。2階コンコースから3階下りホームへのエスカレーターを1基設置。

- 1997年(平成9年)3月25日

- 2001年(平成13年)11月18日:JR東日本でICカード「Suica」の利用が可能となる[報道 4]。

- 2004年(平成16年)4月1日:帝都高速度交通営団(営団地下鉄)民営化に伴い、日比谷線・千代田線の駅は東京地下鉄(東京メトロ)に継承される[報道 5]。

- 2005年(平成17年)8月24日

- 2006年(平成18年)3月18日:東武鉄道のダイヤ改正に伴い、当駅 - 浅草駅間の区間列車が設定される[報道 6]。これに伴い、小菅寄りに引き上げ線が新たに造られた。

- 2007年(平成19年)3月18日:東武鉄道・東京メトロ・首都圏新都市鉄道でICカード「PASMO」の利用が可能となる[報道 7]。

- 2008年(平成20年)3月15日:小田急ロマンスカーの千代田線への直通運転が開始される[報道 8]。

- 2010年(平成22年)12月1日:東武鉄道の駅に発車メロディを導入。

- 2012年(平成24年)4月:東口に副名称として電大口を導入。

- 2015年(平成27年)3月14日:上野東京ラインの開業に伴うJR東日本のダイヤ改正により、常磐線特別快速の停車駅となる[報道 9]。

- 2017年(平成29年)12月14日:駅ナカ商業施設「EQUiA北千住」がオープン[報道 10]。

- 2020年(令和2年)

- 2021年(令和3年)3月14日:東武鉄道の5 - 7番線でホームドアの使用を開始[報道 11]。

- 2022年(令和4年)2月1日:話せる指定席券売機を導入[27][28]。みどりの窓口が臨時窓口化[27][28]。

- 2024年(令和6年)

Remove ads

駅構造

要約

視点

JR東日本・東京メトロ・東武鉄道の改札口は各社別にあるが、地下を通じて改札内でつながっている。首都圏新都市鉄道の改札口のみ他社線とつながっていない。

自動改札機での乗車券の対応が異なっており、東京メトロ千代田線乗り場を掲げる地下乗り場改札口は東京メトロ・JR・東武のいずれにも対応しているが、JRはJRのみ、東武は東武・東京メトロに対応している。なお、ICカードはどの改札口でも対応している。例として東武線内でPASMOで入り、JR改札口をタッチで出ることは可能。また、そのままJR線に乗車した場合でも、北千住乗り換えの運賃が下車駅で自動精算される(経路や下車駅により異なる場合もある)。

同一事業者線が複数の部分に分かれている関係上、地上乗り場(JR・東武・東京メトロ)と地下乗り場の間に中間改札はない。かつては中間改札窓口があり、有人の中間改札口も設置されていた。その後詰め所は閉鎖され、JR線運賃の精算・Suicaの対応や乗車券を購入する際は、正面の東京メトロ線改札そばの係員が対応している。窓口が閉鎖された後も中間改札の設備は残存していたが、2014年(平成26年)3月に設備が撤去された。また、地下乗り場と東武線・東京メトロ日比谷線との連絡通路の間にも有人の中間改札があったが、こちらも無人となり、設備が撤去された。

北改札口からは西口・東口(電大口)と称する出入口が、2005年(平成17年)8月に新設された南改札口からは仲町出口と称する出入口がそれぞれある。仲町出口側には、地上階・千代田線改札階行きのエレベーターも設置されている。なお、北改札口のコンコースは東側は東武、西側はJRの駅舎で、各出入り口の駅の社章(ロゴ)はそれぞれのものしか掲出されていないが、コンコース間はそのままつながっており通り抜けられる。つくばエクスプレス線の改札口は、JR・東武線の間に割って入るように存在している。

東武・東京メトロの階層を基準にすると、B2階は千代田線(JR常磐緩行線)のホーム、B1階は千代田線(JR常磐緩行線)の改札・コンコース階、1階はJR常磐快速線と東武伊勢崎線ホーム、2階はJR・つくばエクスプレス・東武・日比谷線の改札・コンコース階、3階は東武伊勢崎線(各駅停車)・日比谷線のホームとなる。JR・首都圏新都市鉄道の階層基準は並立するルミネと同じで、2階はJR常磐快速線のホーム、3階は改札・コンコース、4階はつくばエクスプレスのホームとなる。

東京メトロ千代田線のみホーム・改札口が地下にある。なお、ホームの番号は連続しておらず、管理社ごとに1番線から振っている。

このような駅の構造上、交通系ICカードを利用して当駅で乗下車、もしくは当駅で改札を出ずに乗り換えた場合、利用区間によっては実際の乗車経路を特定できないことがあり、通常は最も安い経路で計算した運賃が着駅出場時に減額される。一例として当駅から東武線を経由し、直通先の半蔵門線の各駅で下車した場合、運賃は全区間東京メトロを利用したもの(千代田線または日比谷線経由)として計算される。

JR東日本

単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを有する地上駅で[31]、橋上駅舎を有する。上下線の間に上下共用の待避線を1本設けており、1番線が単式ホームで2・3番線が島式ホームとなっている。このタイプは、東京都区内のJR駅では当駅が唯一(その他の地域では君津駅や相模湖駅など多数の例が存在する)。原則として下り列車は1番線、上り列車は3番線に停車するが、当駅で通過列車を待ち合わせる場合は上下とも2番線を使用する。朝ラッシュ時間帯は東京方面では通過待ちがない場合でも一部の電車は2番線に停車する。

地上のJR改札口の自動券売機では綾瀬駅までの乗車券を発売しておらず(JR東日本では当駅から綾瀬駅までの乗車券を発売しない)[32]、千代田線乗り場で購入するよう案内されている。ただし、便宜上150円区間の乗車券(南千住までの運賃が同額)を使用することはできる。

発券が全面自動化される前は、国鉄→JR東日本の窓口でも、営団地下鉄発行の綾瀬駅までの硬券の乗車券が委託扱いで販売されていた。券面には「交通営団」または「帝都高速度交通営団」の社名に加え、委託販売であることから国鉄時代は東京北鉄道管理局を示す丸囲みの「北」が、民営化後はJR東日本を示す四角囲みの「東」の記号も入っていた。

ホームの上野寄りには千代田線地下ホーム2番線への連絡階段が設置されているが、JR東日本は旅客案内上、当駅 - 綾瀬駅間を「常磐線(各駅停車)」の一部としても位置付けていることから、連絡階段前には「常磐線(各駅停車)」と書かれた案内看板が設置されている。常磐線(快速)ホームから千代田線ホームへは改札を通らずに直接行き来できる[注 3]。

みどりの窓口、多機能券売機、指定席券売機、話せる指定席券売機が設置されている[30]。また、南改札口にはお客さまサポートコールシステムが導入されているため、終日インターホンによる対応となる[30]。

のりば

- 付記事項

- 1980年代後半から1990年代前半にかけて、特急「ひたち」「スーパーひたち」が最多で1日5往復停車していた時期がある(現在は「ひたち」「ときわ」ともに全列車通過。ただし例外として、2013年(平成25年)秋ごろに日暮里駅でホーム拡幅工事を行った際には、当駅発着の特急「スーパーひたち」「フレッシュひたち」が運転された)。停車する特急は、2015年(平成27年)3月21日から2021年(令和3年)2月28日まで運行された臨時「踊り子」のみであった。

- 平成になってからJRでホーム増設をしたために、3番線は東武と重複して存在するようになったが、その後東武でも番号を振り直し、1・2番線が付与された。

- 南改札(2021年5月)

- ホーム(2021年5月)

東京メトロ千代田線

島式ホーム1面2線を有する地下駅。つくばエクスプレスが開業するまでは足立区唯一の地下駅であった。JR常磐線の緩急接続駅(快速、特別快速と各駅停車)としての機能も有している[36]。このため、首都圏ICカード相互利用サービス開始前から、改札機でのSuicaおよび西日本旅客鉄道(JR西日本)が発行するICOCAの利用が可能だったほか、PASMO導入後も、ICカード10種相互利用開始前からSuicaと相互利用しているICカードで当駅・綾瀬駅間を乗車することが可能である。この例外は、東京メトロの駅では、当駅と綾瀬駅のみ取り扱いであった。ただし、運賃計算上の規定により、相互利用に対応していないPASMO事業者では使えないICカードが使用できる状態にある区間は他にも存在していた。

前述の通り、JR・東武ともつながっているため、各改札口はこの2社の改札としての利用も可能であるが、自動精算機が設置されていない場所や券売機の設置状況・乗車券の発売などに制限がある場合がある。

当駅 - 綾瀬駅間のみを乗車する場合は特殊区間として、運賃は東京メトロの初乗り運賃(乗車券180円・ICカード178円)でなく、JR東日本の電車特定区間の初乗り運賃と同額の乗車券150円・ICカード146円が適用される[37]。この区間のみの乗車券は東京メトロのみで発売するため[32]、乗車券は東京メトロの券売機で発売しており、JRの切符売り場でも綾瀬までの乗車券は東京メトロ千代田線切符売り場で購入するように案内している。また、ICカードによる入場時の必要残額も同様の理由で146円となっている。

一方、亀有・金町方面は当駅 - 綾瀬駅間もJR線として計算するほか、日暮里・三河島方面から北綾瀬駅まで乗車した場合も旅行開始駅 - 綾瀬駅間をJR線として運賃計算する(綾瀬駅までの運賃+綾瀬・北綾瀬間の東京メトロ180円(ICカードは178円)の運賃になる)。

ただし、運転上当駅 - 綾瀬駅間は東京メトロ線で[注 4]、大手町方面・日比谷線から当駅を乗り越して北綾瀬駅に向かう場合は全区間を東京メトロ線として運賃計算する[36]。

首都圏新都市鉄道への乗り換えのみいったん改札を出る必要がある。地上階・南口改札階行きのエレベーターがある。また、JR線経由の場合は、連絡通路を通って地上のJR南口改札を利用することもできる。

数本存在する手前の綾瀬始発の列車は比較的空いているため、これを待つ乗客もいる。駅のアナウンスでも次の列車が綾瀬発の場合はその列車に乗車するよう勧める案内をするほか、この時間帯に限り、1番線ホームの発車案内表示器の種別表示の箇所横に「綾瀬始発」と表示される(始発列車の場合のものと同様)。時刻表にも綾瀬始発の表記(三角)がされている(時刻表は全時間帯で記載)。この時間帯(おおむね7時34分から8時54分ごろ)の1番線では発車時刻になると乗降中であってもドアを閉める(ホームドアは閉扉時のみ非連動で、閉扉→前後の安全確認→ホームドア閉→発車の手順となっている)。以前は隣の町屋駅でも同様の特殊取扱を行っていた。

東京メトロの駅務管区所在駅で、北千住駅務管区として北千住地域・南千住地域・新御茶ノ水地域を管理する[35]。

のりば

- 付記事項

- 始発・最終列車とも、A線(代々木上原方面)は当駅止まり、B線(綾瀬方面)は当駅始発。元々第一期開業区間の起点だったことから町屋方に両渡り線があり[40]、これを使ってA線からB線に折り返している。

- B線の列車には、時間調整や常磐快速線との終電接続の関係で数分停車するものがある。

- 当駅を始終着とする特急ロマンスカーは両渡り線を使用せず、当駅から綾瀬駅もしくは綾瀬検車区へ回送した上で折り返す。当駅のホームには特急券売機が設置されている。なお、当駅から千代田線内のみの特急ロマンスカーの利用はできない。

- 東京メトロ北千住駅地上出口(2016年8月)

- 東京地下鉄北千住駅運賃表(2018年2月、綾瀬駅の運賃がJR基準の運賃が適用されている。)

- 東京メトロとJRとの中間改札(2011年7月、現在は撤去済)

- 千住警察署方面改札(2021年5月)

- 千住ミルディス改札(2021年5月)

- 駅ビル(ルミネ)方面改札(2021年5月)

- ホーム(2021年5月)

東武鉄道・東京メトロ日比谷線

この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

東武鉄道は1899年(明治32年)に当駅から久喜駅までが開業したため、当駅に0キロポストが設置されている。当駅からの下り列車の本数は、東京メトロ日比谷線からの直通列車が加わるため浅草発の本数に比べて2倍近くに増え、東武伊勢崎線の都心側拠点駅(ターミナル駅)となっている。

当駅は東京メトロ日比谷線の起点でもあり、東武スカイツリーラインと東京メトロ日比谷線は、当駅を境に相互直通運転を行っている。

駅の管理は東武が行っており、駅名標もすべて東武のフォーマットに準拠している。別に設置されている東京メトロの券売機で東京メトロの乗車券(片道乗車券・連絡乗車券・一日券)も発売しているが、ICカードのチャージには非対応で綾瀬駅までの乗車券(150円)は発売していない。押上経由地下鉄半蔵門線方面の乗車券は東武の券売機での発売となる。前述の通り、改札内が東京メトロ千代田線(JR常磐緩行線)のりばとつながっているため、ICカードによるSF入場時の必要残額(最低)は146円となっている。

1・2番線(1階東武スカイツリーライン下り)の小菅方には特急専用ホームがあり、入口に中間改札と特急券売り場が設けられている。

特急券売り場にはPASMO・Suica対応の特急券券売機以外に、有人窓口がある。また、この窓口に限りICカードには対応していない。

1階ホームと3階ホームとの乗り換えには2分程度の時間を要する。2階は改札口およびコンコースになっており、飲食店・書店などの店舗・売店が出店している。

発車メロディは、2010年(平成22年)12月1日より1階全ホームと3階ホーム5番線で導入された(6・7番線は、導入後も東京メトロ仕様の発車ブザーを使用)。東武スカイツリーライン内の中間駅で導入されたのは、西新井駅、曳舟駅に次いで3駅目である。なお、特急ホームでは2025年2月20日より東武鉄道企業イメージCMソング「Step By Step」を使用しており[報道 12]、それ以前は浅草駅と同じ「PASSENGER」のフェードアウトバージョンを使用していた。

2017年(平成29年)12月14日より東武鉄道管轄コンコースでBGM試験放送が開始し、2018年(平成30年)4月17日には1階ホームへも範囲を拡大した[報道 13]。同年11月30日には新河岸駅と共に本放送として開始した[報道 14]。

東武北千住駅管区として、伊勢崎線の当駅 - 新田駅間の各駅と大師線の大師前駅を統括管理している[41]。

- 南改札口(2020年11月)

- リニューアル前の南改札口(2016年8月)

- ホーム床面に埋め込まれた0キロポストと東武鉄道の社紋(2011年5月)

のりば

- 1階ホーム(1 - 4番線、特急専用ホーム)

- 1階(1 - 4番線)は東武スカイツリーライン専用で、島式2面4線の地上ホーム。上下線とも当駅止まりの列車が設定されているため、20メートル車の10両編成が対応できる留置線が牛田方に3本、小菅方に1本設けられている。上り列車は当駅での乗り換え利用客が多いので車内が空き、逆に下り列車は当駅から混雑する。

- 本線および急行線は下りが1番線、上りが4番線である。待避線および緩行線は下りが2番線、上りが3番線であり、当駅始発・当駅止まりの列車も原則として2・3番線を使用する。なお3・4番線の浅草方は北千住駅 - 牛田駅間のほぼ中間である(伊)第21号踏切道付近で合流しているため、3番線の列車は4番線の列車発車直後に続行させることが可能となっている。上りの当駅始発列車は、南栗橋車両管区春日部支所などから送り込まれた回送列車が急行線を走行して4番線に到着し、発車する列車もある。駅名標は全ホーム普通列車が発着できる構造なので隣の駅(小菅駅および牛田駅)の表記となっている。

- 2013年(平成25年)3月15日まで、平日朝に10両編成の区間急行浅草行きが設定されていたが、浅草駅に10両編成が入線できないため、当駅で後ろ4両を切り離していた。

- 当駅から浅草方面へ向かう区間急行・区間準急は各駅に停車する。

- 70000系による当駅 - 東武動物公園駅間において早朝の当駅始発、夜間の当駅止まりの普通列車が設定されている。

- 特急ホームの駅名標は上り方の駅名表記がなく、下り方は春日部駅と東武動物公園駅の2駅表記されており、さらに特急列車のステッカーが貼られている。かつてはこの逆で下り方の駅名表記がなく[注 5]、上り方に浅草駅の表記があり、一時期上り・下りの両方が表記されていたが、特急の一部列車がとうきょうスカイツリー駅に停車するようになったため後に上り方は消去された。

- 3・4番線の中ほどにはファミリーマートがある。

- 事故などで日比谷線への直通運転が中止されると、3階ホームでは構造上の理由で折返し運転ができないため、1階ホームに入線する。

- 事故などで半蔵門線・東急田園都市線への直通運転が中止されると、当駅での折返し運転を行うため、直通運転が再開されるまで曳舟駅 - 押上駅間が不通になる。これは、2003年(平成15年)3月19日に直通運転が開始された時には構造上の理由で押上駅での折り返しができなかったことによる。

- 日比谷線・半蔵門線への直通運転が同時に中止されると1階の留置線が混雑することがあり、その場合には一部列車を曳舟駅まで回送させて対応する場合がある。

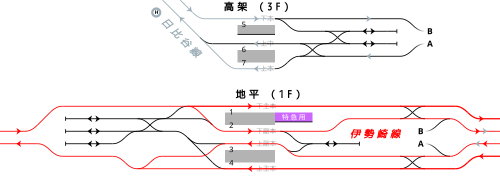

- 3階ホーム(5 - 7番線)

- 3階(5 - 7番線)は東京メトロ日比谷線および日比谷線から直通する東武スカイツリーラインの普通(各駅停車)乗り場で、島式ホーム2面3線を有する高架駅。5番線と7番線は東武スカイツリーラインの緩行線につながっている。

- 中央の6番線は主に日比谷線の当駅始発列車が使用する。5番線ホーム側には柵が設けられているため7番線側からしか乗降できない。3階ホームが完成した当初は暫定的に2面2線で運用されており、当駅止まりの列車と東武伊勢崎線直通列車は6番線に到着していたので7番線ホーム側には柵が取り付けられていた。その名残として現在も5番線ホームの柵の下には白線が残っている。また夜間留置が設定されており、車両が留置されている早朝・深夜の一部時間帯は、当駅始発列車も含めて全て7番線発着となる。

- 小菅方に日比谷線内折り返し列車用の留置線が2本ある。当駅で折り返す列車は5番線に到着後、留置線に一度引き上げてから改めて中目黒方面行きとして6番線(早朝・深夜の一部時間帯は7番線)に入線する。

- 6・7番線の駅名標および接近案内表示器は東武仕様のものだが、発車標や入線・到着および発車時の自動放送は東京メトロ仕様のものである。発車時も東京メトロ仕様の発車ブザー(通称:営団ブザー)が鳴動する。かつては自動放送や発車標も東武仕様だった。6・7番線のみ接近案内表示器でも次の列車の発車順序と行先、「直通」「始発」の別を表示している。

- 5番線の駅名標は東武スカイツリーラインのラインカラーであるオレンジ(■)と青となっており、6・7番線は日比谷線のラインカラーであるシルバー(■)となっている。両ホームとも両社の駅番号「TS 09」「H 22」が併記されている。

- 1階・2階の両端から地下に下りることができ(3階からは直接下りられない)、東京メトロ千代田線(JR常磐緩行線)ホームへの連絡通路につながっている(連絡改札はない)。地下階にも売店・書店などが出店している。

- 地上からホームまでの高さは14.4&メートルであり、日比谷線のみならず東京メトロ全体を通しても地面からは最も高い駅である(ただし、標高では同線内の六本木駅より低い)[42]。

- 2020年(令和2年)6月6日より運転を開始した「THライナー」は、上下列車とも乗務員交代と保安装置切り替えのために運転停車する(乗降不可)。また同日以降、浅草駅から区間準急の通過駅を通る普通列車が消滅したため、浅草駅から区間準急の通過駅を行き来するには必ず当駅で乗り継ぐ必要がある[報道 15]。

- 上記の路線名は旅客案内上の名称(「東武スカイツリーライン」は愛称)で表記している。

東武北千住駅(伊勢崎線・日比谷線) 配線図

- ※東武スカイツリーライン(伊勢崎線)と日比谷線の配線略図(注意 巨大画像500px、表示巾720px)を表示するには、右の[表示]をクリックして下さい。→

| ↑ 上野・銀座・中目黒 方面 | ||

| ← 浅草・押上・ 中央林間 方面 |

|

→ 東武動物公園 ・日光・鬼怒川・ 久喜 方面 |

| 凡例 出典:* 以下を参考に作成。 ** 「東武鉄道線路配線略図」『鉄道ピクトリアル』第58巻第1号(通巻第799号)、電気車研究会、 2008年1月 臨時増刊号、「【特集】 東武鉄道」、巻末折込。 ** 池田直人(東武鉄道)「東武鉄道-伊勢崎線の複々線と急行運転」『鉄道ピクトリアル』第51巻第12号(通巻第710号)、電気車研究会、2001年12月、24頁、ISSN 0040-4047、全国書誌番号:00015757。「図-3 「浅草-東武動物公園間配線略図」」。 ** 東武鉄道公式ホームページ 北千住駅構内マップ ** 東京メトロ公式ホームページ 北千住駅構内図 ※図中、▲は当駅以南で日比谷線を走行する列車の、▲は伊勢崎線および半蔵門線を走行する列車の、入線方向を表す。 |

||

構内配線・信号設備等

改良工事以前

1996年(平成8年)7月23日まで、当駅のホームは1階のみにあった。日比谷線との直通運転を開始してからは、2面4線のホームの内側が営団地下鉄日比谷線、外側が東武伊勢崎線という一般的な直通駅の形態をとっていて、相互の乗り換えの利便が図られていた。

この他、伊勢崎線上り・下りホームの浅草寄りに切欠状の待避ホーム(通称:予備ホーム)があり、実質的には2面6線の配線であった。下り列車の場合、当駅で通過・接続待ちを行う列車はまず待避ホームに入線して降車客を降ろし、特急・快速列車(優等列車)の待ち合わせた後に前方の一般ホームに移動して乗車客を乗せるという形態であった。なお、上り列車の場合は駅発車後に待避ホームに入線し、ドア扱いはせず特急・快速列車の待ち合わせ後にそのまま発車する形態となっていた。この待避ホームにも番号が付けられており、上りは8番線、下りは7番線であった。このような構造は2014年(平成26年)現在でも京急蒲田駅で見られる。

なお、待避ホームは改良工事が進捗する際に廃止された。その後改良工事が竣工するまでは、牛田駅 - 当駅間の千住分岐点付近(現在の引上げ線付近)にあった線路類を利用し待避線を設け、そこで特急・快速列車を待避していた。

発車案内表示器は、東武動物公園駅と同じ反転フラップ式案内表示機を使用していた。また、接近表示器も設置されており列車が接近すると「電車がきます」と赤文字で点滅していた。この接近表示器は竹ノ塚、北越谷(下り線のみ)、大袋、東武動物公園の各駅に移植されたが、このうち竹ノ塚駅、北越谷駅は高架化に伴い、また大袋駅は橋上駅化により共に撤去された。

当時ののりばは以下のとおりである。番線は常磐線ホームの続番(当時、3番線はなかった)であった。

- 1階ホーム(2016年6月)

- 3階ホーム(2016年6月)

駅弁

2020年(令和2年)ごろまでは、主な駅弁として下記を販売していた[44]。

- 春らんまん御膳(行楽シーズン限定販売)

首都圏新都市鉄道

島式ホーム1面2線を有する高架駅で、ホームドアが設置されている。なお、首都圏新都市鉄道において東京都内唯一の地上駅となっている。3階にコンコースがあり、ホームは4階にある。改札は北改札・南改札の2か所である。北千住駅は他の各社は全て同一改札内であるが、つくばエクスプレスのみ独立の改札を持つ。

青井方に保線基地があり、その先に両渡り線がある。この両渡り線は2016年(平成28年)10月15日実施のダイヤ改正で当駅始発普通八潮行きが終電車1本前に設定されたため、これに充当する送り込みの列車が使用していたが、2021年(令和3年)3月13日のダイヤ改正をもって同列車は廃止となった。

駅務管理所所在駅で、北千住駅務管理所として当駅 - 南流山駅間の各駅を管理している。

ホームになっている場所はかつての貨物用地で、東武伊勢崎線と常磐線の連絡線があった。

のりば

- 当駅から秋葉原方面へ向かう電車はすべて各駅に停車する。

- 北改札口(2025年8月)

- ホーム(2025年8月)

Remove ads

利用状況

要約

視点

2018年度(平成30年度)の各社合計の乗降人員は約160万人であり、年間乗降人員は約5億8400万人。これは新宿駅、渋谷駅、池袋駅、大阪・梅田駅、横浜駅に次いで世界6位の規模である。東京都内においては山手線の駅以外では最も利用者数が多い。

JR東日本

2023年度(令和5年度)の1日平均乗車人員は193,748人である[JR 1]。

綾瀬駅までの乗車人員を含まない値である。JR東日本の駅では秋葉原駅に次ぐ第10位で[JR 1]、東京都内における山手線外の駅としては最も乗車人員が多い駅である。2006年度(平成18年度)以降は乗車人員が上野駅よりも多くなり、常磐線の駅として最も乗車人員が多い駅でもある。1日平均乗車人員は1992年度(平成4年度)をピークに減少傾向にあったが、2007年度(平成19年度)以降は19万人台で横ばい傾向になり、2013年度(平成25年度)は開業以降で初めて20万人を上回った。2015年(平成27年)3月14日の上野東京ライン開業により東京・新橋・品川駅方面へ直結し、東武スカイツリーライン・つくばエクスプレス方面などからの乗り換え客が増えたことなども手伝い、2014年度(平成26年度)以降も増加傾向にある。

全乗車人員に対する定期利用客の割合が極めて高く、全体の7割強を占める。1日平均定期利用客は12万人を上回っており、これは渋谷駅や品川駅に匹敵する。一方で1日平均定期外利用客は5万人を下回っており、上野駅よりも少ない。

なお、各年度の推移は以下のとおりである。

1日平均乗車人員(1890年代 - 1930年代)

1日平均乗車人員(1953年 - 2000年)

1日平均乗車人員(2001年以降)

- 備考

- 1896年(明治29年)12月25日に開業。開業日から1897年(明治30年)3月31日までの計96日間を集計したデータ。

東京メトロ

- 日比谷線 - 2024年度(令和6年度)の1日平均乗降人員は275,548人である[メ 1]。

- 千代田線 - 2024年度(令和6年度)の1日平均乗降人員は241,001人である[メ 1]。

- 綾瀬駅までの乗降人員を含む値である。東京メトロ全130駅の中では池袋駅、大手町駅に次ぐ第3位であるが[メ 1]、同社の地下鉄単一路線の駅としては乗降人員が最も多い。日本全体でもOsaka Metro御堂筋線梅田駅に次ぐ第2位である。2006年度(平成18年度)までは1日平均乗降人員が32万人を越えていたが、つくばエクスプレス線の開業以降は常磐快速線からの乗換人員が減少しており、乗降人員も減少傾向にある。

開業後以降の推移は以下のとおりである。なお、千代田線・日比谷線の値には、東京メトロ線内の乗換人員を含まない。また、東武鉄道・東京メトロ日比谷線の値には、相互直通人員を含む。

1日平均乗車人員(1962年 - 2000年)

1日平均乗車人員・乗降人員(2001年以降)

- 備考

東武鉄道

2024年度(令和6年度)の1日平均乗降人員は412,717人である[東武 1]。

東武鉄道の駅では池袋駅に次ぐ第2位(ただし、日比谷線との直通人員・通過人員が含まれた値である)。起点の浅草駅に代わって伊勢崎線(東武本線系統)内での実質的なターミナル駅として機能している。1962年(昭和37年)に日比谷線と直通運転を開始するまでは、当駅よりも浅草駅のほうが乗降人員が多かった[47]。しかし、日比谷線と直通運転を開始してからは当駅の利用者数が急増し、1961年(昭和36年)から1968年(昭和43年)までの8年間で1日平均乗車人員が10万人以上増加した。1992年度(平成4年度)にピークを迎えた後は緩やかな減少傾向が続いていたものの、1999年度(平成11年度)以降は1日平均乗車人員が約22万人で横ばい傾向にあり、伊勢崎線のターミナル駅としての地位は揺るがないものになっている。

なお、各年度の推移は以下のとおりである。また、乗車人員・乗降人員ともに、東京メトロ・日比谷線との乗換人員(相互直通人員)を含む。

1日平均乗車人員(1890年代 - 1930年代)

1日平均乗車人員(1956年 - 2000年)

1日平均乗車人員・乗降人員(2001年以降)

- 備考

首都圏新都市鉄道

2024年度(令和6年度)の1日平均乗車人員は53,202人である[TX 1]。つくばエクスプレス線の駅では起点の秋葉原駅に次ぐ第2位である。開業以降、乗車人員は増加傾向が続いている。

開業後以降の推移は以下のとおりである。なお、乗換人員を含む。

- 備考

1日平均乗換人員

各年度の1日平均乗換人員の推移のとおりである(東武鉄道・東京メトロ・首都圏新都市鉄道のみ)。

- 定期利用の乗換人員は、すべて集計されている。

- 定期外利用の乗換人員は、改札内乗り換えをした場合、または連絡乗車券を購入した場合に限り集計されている。

Remove ads

駅周辺

要約

視点

2012年(平成24年)に東口に隣接して東京電機大学が開設され、駅周辺は学生街として賑わう。このほかにも、西口は帝京科学大学が、東口は東京未来大学が、仲町口は東京芸術大学がそれぞれ徒歩圏内に立地している。

西口

当駅の開業時から設けられた出入口である。当駅と日光街道を結ぶ駅前通りはアーケードが整備されており、商店街となっている。2001年(平成13年)から2004年(平成16年)にかけて北千住駅西口地区第一種市街地再開発事業が実施され、ペデストリアンデッキとバスターミナルが整備されている。駅前ロータリー北側は再開発ビルとして千住ミルディスが立地しており、2004年(平成16年)2月に核テナントとして北千住マルイが開業している。

- 西口(2009年9月)

- 西口のペデストリアンデッキ(2008年3月)

- 東京芸術大学 千住キャンパス

東口(電大口)

テレビドラマ「3年B組金八先生」や「親子ゲーム」で登場する荒川の堤防は、JR線ではこの北千住駅東口が最寄り駅である。当駅周辺も撮影現場として登場している。堤防にはサッカー場や野球場が複数面造られており、堤防沿いにサイクリングコースが設定されている。夏には花火大会が開催される。

2008年(平成20年)から日本たばこ産業社宅跡地に千住旭町地区地区計画が策定され、2012年(平成24年)4月に東京電機大学東京千住キャンパスが開設された。2013年(平成25年)2月に交通広場が整備され、同年3月からバス路線が乗り入れるようになった。

- 東京電機大学東京千住キャンパス

- 足立学園中学校・高等学校

- 足立区立千寿常東小学校

- 足立区立千寿桜堤中学校

- 足立税務署

- 足立旭町郵便局

仲町口

2005年(平成17年)のつくばエクスプレス開業時に供用を開始した出入口であり、西口の南側に位置する。

Remove ads

バス路線

路線バスと高速バス、深夜急行バスはいずれも西口のバスターミナル発着である。都営バス、東武バスセントラル、新日本観光自動車の路線が乗り入れている。

1番 - 4番のりばはバスターミナル内、5番乗場は千住ミルディス(マルイ)脇、6番のりばはバスターミナル向かい側千代田線2番出口前となる。なお、5番のりばは隣接する2箇所に分かれているため、便宜上"a" "b"で区別した。

現在の形態になる前は、2番 - 4番のりばが駅前通り(きたロード1010)の南側歩道上から発車していた。また、同じく駅前通り(きたロード1010)の北側歩道上には降車専用の看板が設けられていた。

この他、2013年に完成した東口(電大口)の交通広場にはかつて京成バスの北千01・北千02系統が乗り入れていたが、2024年3月に廃止されて以降は発着路線がない。

Remove ads

その他

- 2015年(平成27年)7月には、千代田線ホームの駅名標を交換した際、製作側のミスで駅名を「北干住」と誤表記するミスがあった。 東京メトロは応急的に「千」のシールを該当部分に貼って対応、翌月中に正しい表記のものに更新されている[新聞 8]。

- 駅の南側にJR常磐線の北千住一丁目踏切[注 7]と東武伊勢崎線の第22番踏切が並んでいる。これらの踏切はいわゆる開かずの踏切となっており、あわせて大踏切と呼ばれることがある[注 8]。

- あいみょんの楽曲「ハルノヒ」の歌い出しに「北千住駅のプラットホーム」という歌詞がある。これは、タイアップしている『クレヨンしんちゃん』の登場人物である野原ひろしがプロポーズをした場所のため[49]。

隣の駅

- 東日本旅客鉄道(JR東日本)

常磐線(快速)

常磐線(快速)

- ※線路名称上の常磐線としての当駅の隣の駅は南千住駅と綾瀬駅であるが、双方の駅に停車する列車は存在しない。

- 東京地下鉄(東京メトロ)

千代田線

千代田線

- □特急ロマンスカー「メトロはこね」「メトロえのしま」発着駅、「メトロモーニングウェイ」終着駅、「メトロホームウェイ」始発駅

日比谷線

日比谷線

- 南千住駅 (H 21) - 北千住駅 (H 22・TS 09) - 小菅駅(東武スカイツリーライン・TS 10)

- ※THライナーは乗務員交代のため運転停車を行う。

- 東武鉄道

東武スカイツリーライン(伊勢崎線)

東武スカイツリーライン(伊勢崎線)

- ■特急「スペーシアX」・■特急「けごん」「きぬ」・■特急「りょうもう」・■特急「リバティけごん」「リバティきぬ」「リバティ会津」「リバティりょうもう」・■特急「スカイツリーライナー」停車駅

- 牛田駅方面の次駅は1953年(昭和28年)までは中千住駅であった。

- 首都圏新都市鉄道

つくばエクスプレス(全種別とも秋葉原方面は当駅からは各駅に停車)

つくばエクスプレス(全種別とも秋葉原方面は当駅からは各駅に停車)

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads