トップQs

タイムライン

チャット

視点

行司

大相撲で競技の進行と勝負の判定を決する人 ウィキペディアから

Remove ads

行司(ぎょうじ)とは、大相撲において、競技の進行及び勝負の判定を決する者、またはそれを行う者である[細則 1]。

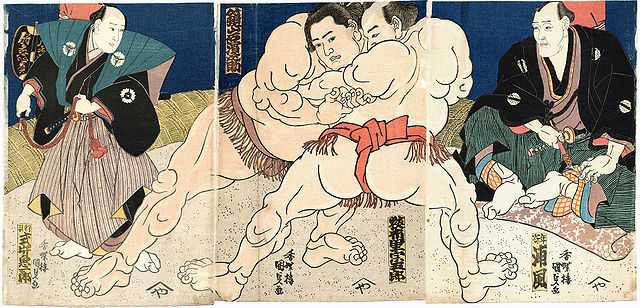

37代式守伊之助(後の35代木村庄之助)

概要

行司は、両力士が土俵に上ってから競技を終えて土俵を下りるまで、その進退に関して一切の主導的立場にある[細則 1]。相撲勝負の判定を公示するため、行司は勝ち力士出場の東又は西に軍配を明白に差し上げることによって、勝負の決定を示し、両力士立礼の後、勝ち力士に勝ち名乗りを与えて競技の終了を示す[細則 2]。土俵上での役割に加え、他にも番付を書く、場内放送を行うなどの仕事がある。

本場所の取組では行司と呼出が交代した際に「呼出は○○、行司は木村(式守)○○であります」との場内アナウンスがあるが、幕下格以下の行司は幕下呼出以下と共に場内アナウンスでは紹介されないことになっている。ただし、千秋楽の幕内土俵入りの前に行われる十両以下各段の優勝決定戦では、幕下格以下の行司・幕下呼出以下でも「呼出は○○、行司は木村(式守)○○、○○(階級)優勝決定戦であります」との場内アナウンスが行われる。また、場内の観客に配布される取組表では、幕下格以下の行司も含めて出場行司全員が掲載される。

英語では、日本語からの音写によりgyōjiと呼ばれるか、あるいは意訳によりrefereeと訳される。

Remove ads

役割

要約

視点

取組を裁く(取組の進行および勝負の判定を行う)ことばかりが目立つが、その他にも土俵入りの先導、土俵祭の司祭、本場所・花相撲および巡業先の場内放送、取組編成会議・番付編成会議の書記、割場、引退襲名披露などの仕事がある。巡業においては、交通機関や宿泊先の手配、部屋割りなど先乗り親方の補佐をする。所属している部屋においては、番付の発送、冠婚葬祭の仕切り、人別帳の作成などの仕事に携わる[1]。実際には土俵外の仕事のほうが圧倒的に多く、その役割は多岐にわたる[2]。

取組進行・勝負判定

・土俵中央が行司

・土俵脇にいる紋付姿が勝負審判

行司は勝負が決まったと判定したら、どちらの力士が勝ったかを軍配によって示さなければならない[細則 3](江戸時代には東西どちらかに上げるだけでなく、勝負の判定がつけられそうもない微妙な取組の場合に無勝負という裁定もできたが、現行規定ではいかなる場合でも東西どちらかに軍配を上げねばならないことになっている)。行司の判定に対して、勝負審判などが異議を申し立てた場合には物言いとなり、協議がなされる。行司は勝負決定の軍配を東西いずれに上げても、物言いが行われると、拒否することができない[細則 4]。行司自身が負傷等の原因でどうしても勝敗の判定を行うことが出来ない場合、土俵際に控えている別の行司が負傷した行司に代わって勝敗を軍配で示す[細則 5]。

呼び上げの際には、東と西を真正面には向かず、東方力士を呼び上げるときには青房方面を、西方力士を呼び上げるときには黒房方面を向き、軍配もその方向に向ける(名乗りの型)[3]。力士が仕切り線の両側に蹲踞し対峙したとき、行司は自身が裁く旨を宣言する所作として軍配を胸の前で左向きにし(塵払いの型)、このとき立行司・三役格行司はその左端を指で支え、幕内格以下の行司は左端を指で支えない[4]。

勝負の判定を決すると同時に、その競技を円滑に進行させ、両力士を公平に立ち上らせるために指導し、助言する。

- 力士の仕切りに際しては 「構えて」「まだまだ」等の掛け声をかける[細則 6]。

- 両力士が立ち上ってからは、「残った」「ハッキョイ」の掛け声をかける[細則 7]。

- 立合いに際しては、両力士を公平に立たせるため、手つきが不十分の場合には、行司は「待った」をさせて再度仕切らせることができる[細則 8]。

- 競技進行中に力士に負傷を認めた時は、行司が両力士の動きを止めて、負傷の程度に依り、審判委員と協議の上、競技の続行中止を発表する[細則 9]。

- 競技が長引いて両力士の疲労を認めた場合は、審判委員の同意を得て、水を入れることができる[細則 10]。

- 水入り後組み直した時は、力士、審判委員に異議なきを確かめてから、「いいか、いいか」と声をかけて開始する[細則 11]。

- 競技中に、力士の締込が胸まで伸びて、止めやすい状態の場合は、行司は動きを止めて、締め直させることができる(まわし待った)[細則 12]。

- 行司は一か所に止まらず、勝負審判や観客の邪魔にならぬように動かねばならない[細則 13]。蛇の目は絶対に踏まない[5]。

勝負規定上は取組進行役としての役割が最も重要である。

不戦勝の取組の場合は、土俵に上がった当該力士に不戦勝の勝ち名乗りを与えるのみとなる。その日に裁く予定であった取組全てが一方の休場・他方の不戦勝等となった場合は、その行司は実際の取組を裁かず不戦勝の勝ち名乗りを与えたのみで一日を終えることになる。

他競技での主審やレフェリーなどに相当すると言われるが、行司は一次的に取組の勝敗を判定する者であり(アマチュア相撲では、この役割を行う者を他競技のように「主審」と呼ぶ)、勝敗の最終的な決定権はあくまで勝負審判にある。行司は、取組中の反則の有無は審査しないほか、同体の判定はできない、物言いとなった際には意見を述べることはできても最終的な評決には加わることができない[細則 14]。

取組を裁く番数

一人の行司が1日に裁く番数は、基本的には、木村庄之助は結びの一番のみ、式守伊之助から十両格行司までは全員1日2番ずつ裁き[注釈 1]、残りの取組を幕下格行司以下で分担する。幕下以下の取組については、同格の行司は同じ番数を裁くように調整される。

行司の番付は力士の番付とは独立しているため、行司の格と実際に裁く取組は必ずしも一致しない。現行の員数では、おおむね幕下中位の取組あたりから十両格行司が登場している。幕内格行司のうち下位の者が十両の取組を裁いたり、十両格行司のうち下位の者が幕下の取組を裁く一方、下位では序ノ口格行司が序二段の取組を、序二段格行司が三段目の取組を裁いている。力士同様、十両格と幕下格以下は明確に待遇に差が付けられており、本場所では幕下格の行司に替わって、十両格の行司が土俵に上がると幕下の取組であっても土俵の照明が明るくなる[6]。

土俵入り

行司は、土俵入りに際しその誘導の役を果さねばならない[細則 15]。

土俵入りには、十両土俵入り、幕内土俵入り、横綱土俵入りの3種類がある。十両土俵入りは十両格行司、幕内土俵入りは幕内格行司と三役格行司が持ち回りで行う(順番は行司監督の指定)。横綱土俵入りは立行司の木村庄之助と式守伊之助が片屋別に務めるが、立行司に欠員・事故があった場合には、三役格行司がこれを代役する。横綱土俵入りの型には雲龍型と不知火型の2種類があるが、行司の所作に違いはない[7]。

現行ではいずれも行司が力士を先導しているが、以前の幕内・十両土俵入りでは行司は先に土俵に上がっており、入場するのは力士のみであった[8]。

土俵祭

行司は、土俵祭の祭主となる[細則 15]。

本場所、地方巡業、各相撲部屋の土俵祭においては、土俵の安泰を願い、土俵を神聖なる場所にするための神道儀礼を行う。

→「土俵祭」を参照

取組編成会議・番付編成会議の書記、番付書き

取組編成会議・番付編成会議において審判部が決定した取組・番付を記録する書記を務める[細則 16]。

取組編成会議の書記には5人一組であたり、割場長、巻き手、つなぎ手などの役割を担う。幕内以上の翌日の取組については「顔触れ」と呼ばれる和紙に書き写し、中入り後に土俵上で顔触れ言上を行う。番付編成会議の書記には3名一組であたり、番付および勝負結果の原簿である「巻き」と呼ばれる和紙をまず作成し、ケント紙に筆で手書きすることにより、約10日間がかりで番付の元書き(原版)を作成する。実際に配布される番付表は、それを和紙に縮小印刷したものとなる。番付は、根岸流と呼ばれる独特の相撲字で隙間がないようにして記載する。これは、満員御礼になるように客がびっしりと入るようにとの願いを込めて書かれる[9]。歴代の番付書き担当者は番付#番付表を書いてきた行司等の歴代を参照。

相撲字は書き手によって多少の個性が出る[10]。「行司は習字」ともいわれ[11]、年2回(2月、6月)若手を対象とした相撲字教習が行われるほか[12]、相撲字の稽古は事あるごとに行われる。相撲字を書く上では、墨汁は通常の硯ではなく灰皿に入れて使うが、相撲字は多量の墨汁を使うことと、筆を置いても安定感があることから、いつの間にかそうなったという。

割場

割場と呼ばれる部屋(行司部屋に付随している[13])において、勝負審判から受け取った毎日の取組の勝負結果と決まり手を「巻き」に記録する[14]。「巻き」とは番付順に力士名が書かれた西ノ内紙で作られた巻き物で、上段に東方力士名、下段に西方力士名が記載され、右から左へ番付順に記載され、幕内と十両で1巻、幕下以下は地位(番付の段)ごとに1巻となっている[13]。

また割場では、審判部の取組編成会議の結果を元に、取組の編成を確認する作業も行う(詳細は割 (相撲)を参照)。

場内放送

本場所・花相撲、巡業では場内放送を行い、力士の紹介、懸賞の読み上げ、取組の決まり手アナウンス、館内における注意事項や観客の呼び出し案内などを行う。三役格〜三段目格の中から選ばれる。本場所では2名がペアで行い、2名のうち1人がアナウンスを務め、もう1人が勝敗結果の記録など補佐を務める[14]。客席のなかの升席西1列目に席があるが、土俵入りの時の力士紹介の際には土俵溜りで行い、東方力士の紹介は青房下の土俵溜りで、西方力士の紹介は黒房下の土俵溜りで行う[15]。

輸送係・割り振り

巡業などの協会の行事のスケジュールや移動手段などを手配する。5名でチームを組み、1年単位で活動する。また、巡業の先発隊に同行し、宿舎の部屋割りを決定する[17]。

部屋での仕事

所属する部屋によっては、部屋の行事の事務を取り扱う。特に、冠婚葬祭の案内状・礼状書きなど、部屋に関する書き物は、ほぼ行司が担当している。特に若手の場合は、電話番など取的と同じような業務を行うこともある[18]。

Remove ads

行司の待遇

要約

視点

階級と装束

行司の階級が現在の8階級となったのは1965年1月場所からである。格の上下差が顕著な大相撲においては行司の装束も階級によって大きく変わる。出場する行司は、直垂(菊綴じや括り紐に軍配房と同じ階級色を用いる)、烏帽子(階級に関わらず全員黒色)を着用(1910年(明治43年)5月に裃袴から変えた)し、軍配を使用する[細則 6]。立行司・三役格行司を“格草履行司”、幕内格・十両格行司を“格足袋行司”、幕下格以下の行司を“はだし行司”とも称する。現代では十両格以上の行司は「有資格者」と呼ばれる。十両格以上の行司は兄弟子とも呼ばれ、三段目格以下の行司を付け人として従えている。十両格以上の行司の装束は夏用と冬用で分かれているが、本場所では、夏用は5月・7月・9月場所、冬用は11月・1月・3月場所で着用する。

階級により腰に付ける持ち物には、短刀と印籠がある。

- 立行司は土俵上で腰に短刀を差しており、これは俗に軍配を差し違えた場合には切腹するという覚悟を示したものという説が今日では広く流布している。この帯刀についての詳細は立行司#立行司の帯刀を参照。

- 現在三役格以上の行司が腰に持つ印籠は、江戸時代にその中に気付け薬を入れていたことの名残である。これについての詳細は三役格行司参照。

明治・大正期までは三役格、幕内格とすることはあまりなく紫房、紫白房、緋房、紅白房、青白房と房色で呼ぶなど階級の呼称が曖昧であった。また草履は房色にかかわらず吉田司家が個別に許可を出していた。

行司は番付では中軸に書かれ、上位者から大きい字で書かれている。最上段は立行司、2段目は三役格行司、3段目は幕内格行司、4段目は十両格行司、5段目は幕下格行司または幕下・三段目格行司、最下段は三段目・序二段・序ノ口格行司または序二段・序ノ口格行司という順となっている。それぞれの格の行司の人数により、三段目格行司は5段目に書かれたり最下段に書かれたりする。過去には1960年1月場所から1984年11月場所まで立行司と三役格行司が同じ段に書かれたことがあった。1960年1月場所以降は同じ段では右に書かれている者ほど上位で整然と並んでいるが、それ以前は中央に木村庄之助や式守伊之助の名前を書いて外側になるほど地位が下がるなどといった形式で書かれており、特に古い番付では番付上の順位が曖昧となっていた。

行司の装束は力士や所属部屋、師匠、後援者から贈られるものが多く、特に横綱・大関に昇進した力士は一門の行司に装束を贈る慣習がある。その紋様は贈り主にちなむものが多いが[20]、昨今ではそれに限らず、木村元基のアルファベット「D」の柄や、4代木村朝之助のト音記号の柄など、西洋の要素が入ったものや、その他県章など現代的なものなどもある。2022年1月場所ではポケットモンスターを題材とした装束が用いられた[21]。装束を手掛けるのは東京の高田装束店[22]で、早いもので発注から約3か月半で納品される[23][24]。

採用・昇格・降格

行司の新規採用は、義務教育を修了した満15才以上満19才以下の男子で、適格と認められる者から行う[細則 17]。新規採用者に対して、3年間見習として養成期間をおく。但し、行司の階級順位により番付編成することは妨げない[細則 17]。

行司の階級の昇格・降格は原則年1回で、9月場所後に開催される番付編成会議において、毎本場所および毎巡業ごとに審判部長等が作成した考課表に基づき審議した後に理事会において決定し、翌年1月より適用される[細則 18]。行司の定員は45名以内[細則 19]、うち十両格以上の定員は22名以内と定められている[細則 20]。しかし、2023年1月場所より木村亮輔改め木村幸三郎が十両格行司に昇進してから、2023年9月29日付で6代木村玉治郎が退職するまでの5場所の間、十両格以上が23名と定員超過の状態となったこともある。立行司を除いて、それぞれの格の行司を何名にするかは特に規定されていない。例えば、ある階級の行司が病気や怪我などの事情があり、満足に行司としての職務をこなせないと判断された場合、欠員を補うため、その階級や隣接する階級の行司の定員を一時的に増やす場合等がある。ただし、特別な失態がない限りワンランクずつ昇格することが慣例となっている。なお、立行司に関しては成績考課から除外され、自己責任においてその進退が委ねられている[細則 21]。

行司の昇格・降格は年功序列によることなく[注釈 6]、次の成績評価基準に基き、理事会の詮衡により決定する[細則 22]。著しく成績良好なものは抜擢により番付順位を特進させることができる[細則 23]。

- 土俵上の勝負判定の良否

- 1960年の規定制定により、幕内・十両格は年間9回、幕下・三段目格は年間12回の差し違えで一枚降下となる旨を定めた。現行規定では差し違え数だけでなく他の要素も総合的に考慮して降下の対象となるかどうかを決めている。

- 土俵上の姿勢態度の良否

- 土俵上のかけ声、声量の良否

- 指導力の有無

- 日常の勤務、操行の状況

- 其の他行司実務の優劣

行司として入門したばかりの者は、その場所に出場する場合には序ノ口格として扱われるが番付に掲載されず、その翌場所に初めて序ノ口格として番付に掲載される[注釈 7]。かつての記録によれば、序ノ口格として番付に載ることすらないまま廃業した者も数名いた。

行司の昇格・番付編成における年功序列との差などについての具体例は#行司の番付編成に関する事項を参照。

停年

停年は満65歳で[細則 24]、2015年より規定が変わって、停年日が本場所途中であっても、停年日を迎えた場所の千秋楽まで職務継続が可能となった[注釈 8]。従前は、1月場所後に役員選挙がある際、役員選挙権のある立行司は春場所前の2月の停年日まで職務に就いていたが、通常は停年日を迎える直前の本場所千秋楽で引退し、後継者に引き継ぐのが慣例となっていた(29代木村庄之助、38代木村庄之助は停年日が本場所千秋楽と同日ということもあった)。

Remove ads

行司会

協会に属する行司全員による組織は永らくなかったが、勝負判定を公平に行うことが要請されるなどしたため[注釈 9]、1957年、行司部屋が創設され、行司は全員移籍した。隅田川の厩橋近くに一棟を借り上げたが、有力な後援者を持たなかったことから経済的に苦労し、各行司はこれまで通り相撲部屋や一門に分かれて仕事を行っていた[25]。行司部屋は1973年に廃止され[注釈 10]、行司は従来通り力士と同じく各部屋に所属したが、代わりに行司全員による組織として行司会が設立された[26]。協会からは行司会に対して毎年助成金が支給されている[27]。

行司会における全行司が集まっての会合は年3回、東京場所ごとに開催され、選挙のほか連絡事項の伝達などが行われる。行司会では三段目格以上の行司による選挙で、十両格以上の行司の中から3名の監督を選出する。監督の任期は2年で、行司それぞれの特性を見て仕事の役割分担を決めたり、協会との折衝、新弟子・若手の指導・研修を行う[28]。現在の監督は土俵祭の司会が庄太郎から寿之介に代わったことから三役格行司の木村寿之介、幕内格行司の木村元基、木村要之助の3名である。

Remove ads

本場所の会場内の行司部屋

現在存在する「行司部屋」は、1957年~1973年に行司が所属していた「行司部屋」とは異なり、大相撲の本場所の会場内に設けられた行司の控室のことを指す(「行司部屋」は俗称で、正式名称は「行司控室」。国技館の当該室にも「行司控室」の看板が掲げられている)。その行司部屋は、両国国技館では東と西の支度部屋の間にあり、行司はここで装束の着替えや軍配の用意など、本場所の進行のための様々な準備をする。本場所が開催されていない期間には、若手行司の相撲文字教習にも使用されている。

言上・口上

要約

視点

掛け声や言上・口上について先輩からの特別な指導はなく、個々の行司が先輩の事例を参照に自分でアレンジする[29]。そのため細かな言い回しは担当する行司によって若干の差異はあるが、行司の定型的な口上としては以下のものがある。

取組

その日の最初の取組の前には「とう~ざ~い」(東西[注釈 11])と口上を唱え、場内の観衆にこれから取組が始まる旨を呼び掛ける[30]。呼出は「とう~ざ~い、とう~ざ~い」と2回繰り返すが、行司は1回のみである。

呼出の呼び上げに続いて、奇数日は東から、偶数日は西から、「××に○○」というように、四股名の間に「に」をつけて、通常の取組は一声で呼び上げる。三役(大関、関脇、小結)以上の取組、十両最後の一番では四股名の前に「かたや」「こなた」をつけて二声で呼び上げる。すなわち、「かたや××、××、こなた○○、○○」となり、四股名の間に「に」をつけない。三役以上の取組では、一方が平幕でも二声で呼び上げる。中入り前(十両最後)の一番(中跳ね)では、二声の後に「この相撲一番にて、中入り」と呼び上げる。

結びの一番では「番数も取り進みましたるところ、かたや○○、○○、こなた××、××、この相撲一番にて、本日の打ち止め」と呼び上げる。この時、「本日の~」の後で、呼出の拍子木が入る。千秋楽の場合には、最後のところが「この相撲一番にて、千秋楽(にござりまする~)」となる。この場合の呼出の拍子木は「この相撲一番にて~」後に入る。天覧相撲の場合には、「この相撲一番にて、結び(にござりまする~)」となる。

優勝決定戦は番付にかかわらず一声で呼び上げるが、1988年3月場所千秋楽、横綱北勝海-同大乃国の優勝決定戦で裁いた25代式守伊之助(28代木村庄之助)は二声で呼び上げている。巴戦の場合は2番目からは「入れ替えまして、○○」と呼び上げる。

出世披露

→詳細は「前相撲 § 出世披露」を参照

新弟子が前相撲を取り、そこで成績優秀な場合に翌場所から序ノ口に番付が掲載され、そのお披露目が行われる。この儀式は新序出世披露と呼ばれ、中日(なかび:本場所8日目)の三段目取組の途中に行われ、幕下格以下の行司が口上を呼び上げる。

「これに控えおります力士儀にござります。ただ今までは番付外に取らせおきましたるところ、当場所、日々成績優秀[注釈 12]につき、本日より番付面に差し加えおきまするあいだ、以後相変わらず、ご贔屓、お引き立てのほど、ひとえに願い上げ奉ります」と呼び上げる。

顔触れ言上

→詳細は「顔触れ言上」を参照

翌日の幕内取組を一番ずつ一枚の和紙に相撲文字で書き、土俵上で披露する。この儀式は顔触れ言上(かおぶれごんじょう)と呼ばれ、横綱土俵入りの後、中入の間に行われる。

「はばかりながら、明日(みょうにち)の取り組みをご披露つかまつります。××に○○、△△に□□、…(中略)…、右相つとめまするあいだ、明日(みょうにち)もにぎにぎしく、ご来場をお待ち申し上げます」と呼び上げる。

掛け声

行司の掛け声の中で最も特徴的なものが、「はっきょい、残った、残った」である。「はっきょい」とは、力士が動かない場合の掛け声であり、「発気揚揚」を意味しているとされているが、この解釈は第二次大戦中に定められたものである。実際には「はっけよい」[31]と発音されることが多い。「残った」とは、力士が技をかけている場合の掛け声であり頑張って残れを意味している。

審判規則行司の項第7条に「両力士が立ってからは、“待った”または“ハッケヨイ”の声をなす(原文のまま)」とあり、「はっきょい、残った」をいわゆる「試合開始の合図」であるという認識が広がっているが、これは誤解で、大相撲には開始の合図は一切存在しない。ちなみに、発音的な問題で、「残った」の部分が“残った”と聞こえない行司もいる。かつては立合いで「はっきょい(はっけよい)」を言わず、「残った」から始める行司も少なくなかったが、16代木村玉光を最後に途絶えている。

- 時間制限前:「構えて」「見合うて(見合って)」「油断なく」「向かい合って」などが多い。過去には、「構えよ」「合わせよ」などの掛け声をかける行司も少なくなかったが(13代木村玉之助、8代式守与太夫、7代式守勘太夫など)、現在ではあまり聞かれない。

- 時間制限後・立合い:現在では「時間です」「待ったなし(待ったありません)」「手をついて(手を下ろして)」などが一般的であり、ほぼそれらに統一されつつある。これらは時代によって変化が見られる。

- 昭和15〜20年頃の行司は「見合って」「構えて」類の掛け声が多く、時間前の仕切りとの区別はやや曖昧であったが、「互いに」「諸共」「〜し合って(し合うて)」「〇〇&△△」などのように一言付け加えることによって区別されることが多かったと言える。

- なお「見合うて」「し合うて」のようなウ音便は古くは東京相撲の行司は用いなかったが、東西合併の際大阪相撲出身の行司によって持ち込まれ(大阪相撲出身者でも用いない者もいる)、合併後入門の世代にもある程度引き継がれている。現在では木村秋治郎が「見合うて!」と言うことがある。

出典:日本相撲協会公式チャンネル(大相撲アーカイブ場所)

- 昭和50年代後半頃になると手つきに厳しくなり、「手を下ろして」「手をついて」などと加える行司が増加した。また「待ったなし」「待ったありません」等も増え、この頃から時間前の仕切りとの区別が明瞭になった。7代式守勘太夫以下の行司では「時間です」も増え、その後平成中期以降では特に増えた。

出典:日本相撲協会公式チャンネル(大相撲アーカイブ場所)

- 立合い不充分:「まだまだ」「待った」「合わせて」

- 取り組み中:「はっきよい」「残った」「よういはっけよい、よい」「進んで」など

- 廻し不充分:「まわし待った」

- 水入り(審判長からの指示後):「そのまま、動くな」

- 勝敗が決したとき:「勝負あり」

Remove ads

歴史

要約

視点

相撲の原型は平安時代の宮中行事としての相撲節会に遡るが、この時には現在のような行司はおらず、立ち合いの合図を出す立合(たちあわせ)と勝負を判定する出居(いでい)とは別々に存在していた[32]。

相撲節会は平安時代の末には廃絶されるが、武士の間で行われた武家相撲においては、『曽我物語』に「行司」という役割が存在することが記されている。天正年間に織田信長が催した上覧相撲では相撲の事務を司る者を“奉行”といい、勝負を判定する者を“行事”と称した。『信長公記』には「行事は木瀬藏春庵、木瀬太郎太夫の両人なり」と見られ、一般的にはこれが行司の始祖とされる[33]。

一方、戦国時代に京都の文化が地方に伝播して各地に土地相撲が発生したが、それぞれの土地で行司もまた「相撲の家」として誕生した。その中には、由緒を相撲節会や天正の木瀬家に求めるものもある[34]。

(左の裃姿が行司)

江戸時代になって土地相撲の流れを汲む勧進相撲が盛んになると、京都の五条家と江戸の吉田司家が相撲の家元として名を上げる。五条家は中流公家で、相撲節会を相撲司として代々取り仕切ってきていた。一方で熊本藩士の吉田司家は、726年(神亀3年)の節会の折に相撲司となった志賀清林の流れを汲む志賀家(二十余代も続くが家は断絶した)の故実・伝書を引き継いだ。吉田司家は代々追風を名乗り、自ら行司を務めることもあった[35]。

宝暦年間(1751年-1764年)頃には、木村、吉田、岩井、青柳、吉川、稲葉、風松、新葉、笠松、尺子、吉岡、小柳、川島、尾上、西川、森久、漣などの行司家が多数存在したという(詳細は後述を参照)。式守が確認される初例はこの直後の明和4年(1767年)である。これらの家は次第に淘汰されてゆき、幕末には木村と式守の二家のみが残った[36]。

なお、吉田司家は三役格以上の行司と横綱に対する免許発行権をもっており、日本相撲協会の推薦によって司家が免許を出すという手続きを踏んでいたが、1951年1月にこの制度は廃止された。その後も昇進の報告のみは行われていたが、1986年に完全断絶となっている[37]。

豆行司

かつては小学校低学年の頃から入門する豆行司が存在したが、1947年、児童福祉法や労働基準法の観点から学校の長期欠席の原因となる豆行司が問題となった。その後は「行司学校」が設置されたが長続きせず、1947年からは一般の小学校・中学校に通うようになった[38]。29代までの歴代の木村庄之助は、最初豆行司としてデビューして最終的に木村庄之助になっている行司も多い。

22代木村庄之助は、義務教育を終えてから行司を始めるより行司としての技量を遥かに習得しやすく、本来の行司デビューの適齢期である豆行司が採用されなくなったことや、行司の65歳停年制導入及び年寄襲名制度廃止、立行司名の年寄名跡からの除外、更にそれまで上位の行司が下位の行司をしっかり指導していたところから行司部屋が独立し、それが廃止された後に行司が部屋の居候のようになってしまったことなどは、どれを取っても名行司の育成にとって大きな損失であり、後世の行司界の劣化に繋がったと嘆いている。実際彼は昭和30年代から40年代頃の一連の改革に反対していたが、そのことが彼が松翁になれなかった原因となったという話も残っている。

行司のストライキ

1971年(昭和46年)12月22日、当時の理事長・武蔵川(元幕内・出羽ノ花)による協会改革の一として行司の成績考課を柱とする改革案が公表された。公表された改革案は次の通り[39]。

- 行司の昇進は年功序列によらず、信賞必罰による抜擢制度を採用する。審査は審判部長、巡業部長、および監事が考課表をつけ、理事会にて昇降を決定する。抜擢の基準は(ア)土俵上の勝負判定の明確度(イ)土俵上の姿勢と態度(ウ)土俵上の掛け声の声量(エ)下位行司の指導力とする。

- 立行司は2番、十両格以上は3番など取組数を増加する。余剰となった行司は事務専属とする。

- 力士を行司の付け人にしない。

- 幕下以下の行司にも装束の補助費を支給する。

- 行司部屋維持費を援助する。

- 初任給を従来の25,000円から35,000円に増額し、退職金を改正する。

武蔵川は発表の翌日になって行司会の代表に詳細を説明したが、行司会はこれに対し緊急総会で出席者30名全員がこの案に強く反対した。しかし協会の最高意思決定機関である理事会が決定しすでに公表されていることから反対を貫くために25代木村庄之助は12月25日、全員の辞表を取り集め協会に提出した。あわてた協会は翌26日に緊急理事会を開き、二所ノ関(佐賀ノ花)と春日野(栃錦)を窓口とし、3時間に及ぶ行司会との交渉の末、1.以外を事実上撤回することで解決、辞表は撤回された[40]。

25代庄之助は、事前に幕内格行司6名の解雇を協会理事から迫られ、これを拒否したところ「問題はあなたにも及ぶよ」と忠告されたという。行司会の反発は、事前協議なしに改革案が公表されたことへの反発が大きかった。また25代庄之助としては「庄之助は結びの一番のみに命を懸ける」という伝統的格式から2.は到底受け入れられなかった。また行司の待遇の低さから後継者難に陥ることを憂いていた(定員45名のところ31名しか充足できていなかった)。一方で、当時は行司部屋として独立していながら相撲部屋や一門に依存した行司の業務環境から、行司が所属する一門の理事・年寄に切り崩されたというのが実情でもある[41]。

本件で理事会から睨まれた25代庄之助は、1972年1月場所8日目の北の富士-貴ノ花戦における差し違いで出場停止処分を受け、この場所限りで角界を去ることになる。

行司を巡る主な出来事の年表

記載の基準:

この節には原則として行司の歴史にまつわる特別な逸話を記載してください。 単純な昇進・降格・休場の記録、土俵上のエピソードなどは、当該行司の項目へ。 |

- 1791年(寛政3年)6月11日 - 征夷大将軍徳川家斉の上覧相撲の際、町奉行池田筑後守から吉田司家(吉田追風)は認められなかったが、6月10日になって老中戸田采女正から行司を命じられ、一晩で土俵を作り「方屋開」を初めて行なった。

- 1827年(文政10年) - 吉田司家は江戸幕府により「江戸相撲方取締」という役を認められた。

- 1910年(明治43年)5月の夏場所に衣装がそれまでの裃、袴から烏帽子、直垂となった。

- 1927年 - 大坂相撲との合併で大阪相撲の立行司・木村玉之助が加わり、立行司は3人になる。もう1人の大坂立行司木村清之助は三役格に降格。

- 1951年 - 副立行司を新設、13代木村玉之助は副立行司に降格。

- 1955年 - 番付編成要領の改正により、一場所中の差し違え4回で一枚降下・翌場所の差し違え無しで旧に復する旨の規定制定。

- 1957年 - 行司部屋創設、行司は全員ここに移籍。

- 1958年 - 木村庄之助・式守伊之助を年寄名跡から除外。

- 1960年 - 行司停年制実施、行司の年寄襲名も不可能になる。副立行司を廃止。幕内・十両格は年間9回、幕下・三段目格は年間12回の差し違えで一枚降下とする旨の規定制定。

- 1971年 - 現行の行司番付編成規定施行。12月に協会が発表した改革案に反発した25代木村庄之助以下行司全員が初のストライキを起こす。12月25日には序ノ口格の1人を除く30人が一斉に辞表を提出した(翌日に辞表は撤回)[42]。

- 1972年 - 1月場所より行司の完全年功序列制を廃止し、成績考課を導入。この1月場所で差し違えした25代庄之助は出場停止となるが、3月に停年を待たずして退職した。3月場所では22代式守伊之助が2番の差し違えをし、13日目の1日間出場停止、この日は史上初の立行司なしを記録した。

- 1973年 - 行司部屋廃止、行司は各部屋に所属。代わりに行司会設立。

- 1993年 - 27代式守伊之助、28代木村庄之助が相次いで停年退職し、史上初の番付上立行司不在となる。結びの一番を三役格の3人が交互で担当し伊之助を争った結果、翌年5月場所より9代式守錦太夫が昇格(後の29代庄之助)。

- 2006年 - 1月場所後、32代木村庄之助、34代式守伊之助、三役格木村一童が停年退職したため、3月場所、三役格3代木村朝之助が35代式守伊之助を襲名、翌5月場所には伊之助在位1場所で33代木村庄之助を襲名。同場所、三役格11代式守与太夫が36代式守伊之助(のち34代木村庄之助)を襲名するが、与太夫は2005年9月場所に三役格昇格以来わずか4場所(史上最短)で立行司に昇格した。

- 2018年 - 木村庄之助不在の中、40代式守伊之助が地方巡業中の不祥事により1月場所から3場所連続出場停止の後辞職することになり25年ぶりに立行司不在の場所が発生、三役格筆頭の11代式守勘太夫が結び2番を担当することになった[注釈 13]。

Remove ads

行司家と行司名

要約

視点

行司は各相撲部屋に所属しているため、一門や部屋ごとでそこに属する行司が木村家か式守家であるかが決まっている。そのため、入門した時点で木村家を名乗るか式守家を名乗るかは事実上決定している。基本的には入門して最初に付いた先輩行司の家名を名乗る。

入門後に家名を変えることも可能であるが、伝統を重んじる角界では、立行司名である式守伊之助・木村庄之助への昇進を除いては、家名を変えた例は少ない。最近の例を見ると、十両格以上でかつ式守伊之助・木村庄之助への昇進以外での例では、2012年1月場所に木村和一郎が11代式守勘太夫を襲名した例がある(後の38代木村庄之助)。入門すると下の名前としてはまず自分の本名を名乗ることが多いが、経験を積んで行くにつれて先輩の行司名や、以下に挙げるような由緒ある行司名を名乗って三役格まで進み、立行司の伊之助、庄之助へと昇進して行く。

複数の行司が所属している部屋では、木村家のみあるいは式守家のみというのが原則であるが、式守伊之助・木村庄之助への昇進、その他家名変更、あるいはある部屋が消滅しそこに所属していた行司を別の部屋が受け入れる場合には、同一部屋に木村家と式守家の行司が混在することが起こり得る。

現在立行司の名前として用いられる木村庄之助と式守伊之助は、かつては年寄名跡でもあったが、1958年(昭和33年)限りで年寄名跡としては廃止された。年寄名跡には行司由来の名跡として、木村瀬平と式守秀五郎が存在するが、一般的には行司家の名称と被らないように頭文字をとって「木瀬」、「式秀」と呼ばれている。

この他、かつて立行司の名前として用いられた行司名として、元々大坂相撲の立行司であった木村玉之助と木村清之助がある。木村玉之助は東京相撲では庄之助・伊之助に次ぐ3人目の立行司名として用いられ、副立行司が導入されると副立行司名として用いられたが、13代木村玉之助が1959年11月場所限りで停年退職し、1960年1月場所に副立行司が廃止されたのを最後に、現在に至るまで襲名されず事実上途絶えている。また木村清之助は東京加入(東西合併)の際に立行司名から除外され、当時の8代木村清之助は三役格に降格したが、現役中の1942年(昭和17年)5月場所後に死去したのを最後に、これも現在に至るまで襲名されず事実上途絶えている。

他にも数多くある由緒ある行司名の中には、木村夛司馬・木村亘り・式守見藏など、ここ100年以上襲名されていないものもある。一方で、2006年には式守鬼一郎の名跡が46年ぶりに復活したり、2014年には木村銀治郎の名跡が84年ぶりに復活するといった事例もある。

木村家と式守家で土俵上の所作に違いは現在は基本的になく、唯一の違いは木村家の行司は土俵上で軍配を握るときに指を下に向けて握る(「陰の構え」)のに対し、式守家の行司は木村家とは逆に指を上に向けて軍配を握る(「陽の構え」)。

→詳細は「軍配 § 大相撲の軍配」を参照

引退した主な行司

- 大正以前の主な行司

- 木村瀬平 (立行司)

- 12代木村庄太郎

- 木村一学

- 木村藤治郎

- 8代木村庄九郎

- 2代木村宗四郎

- 3代式守錦之助

- 木村大蔵

- 木村吉之助

- 7代木村庄三郎

- 4代木村庄五郎

- 木村清治郎

- 木村左門

- 木村善明

- 木村福松

- 木村鶴之助

- 式守竹治郎

- 式守啓二郎

- 立行司

- 副立行司

- 三役格

- 幕内格

- 十両格

- 幕下格

- 三段目格

- 序二段格

- 式守清太郎、式守健太、木村栄之助

- 木村好夫、木村泰賀、式守厚介

- 木村光太郎、式守憲吾、木村達之助

- 式守直太郎、木村秀昌、木村泰貴

- 木村藤之輔、木村宗一郎

- 序ノ口格(番付記載)

- 式守晴輝、木村光哉、式守大輔

- 木村春也、木村翔一郎、式守将

- 木村武之助、木村勝之助、式守一之助

- 式守一翔、木村光希、木村春彦

- 木村拓哉、木村公輝、式守颯太

- 式守風之助

- 序ノ口格(番付に載らず廃業・退職)

- 木村勛持、式守昇平、木村行雄、木村輝生、式守大輝

木村家・式守家以外の行司家

現在は木村姓と式守姓しか残っていないが、江戸時代にはこの他にも以下に記すような姓を名乗る行司家が存在した。

これまでに吉田司家・五条家・吉岡家・岩井家・長瀬家・吉片家・西川家・横山家・漣家・稲葉家・森家・小柳家・尾上家・川島家・吉川家・新葉家・青柳家・尺子家などが確認されている。これらの行司家のうち、尾上家は尾上部屋に統合される形で消滅したと考えられている。また、東京以外では明治や大正時代まで吉岡家や岩井家が残っていた。

これらの行司家が姿を消したのは、各地の相撲興行団体の合併・消滅、相撲興行からの撤退、権力争いによる敗退、御家断絶などが理由であると推測されている。

これらの行司家の行司名は、次のようなものが確認されている。

- 岩井家

- 岩井嘉七、岩井相馬、岩井団右衛門、岩井団之助、岩井正朝、岩井清之助

- 岩井嘉七は、江戸相撲の縦一枚番付の初期に見られる。

- 岩井正朝は大坂相撲の行司名。

- 岩井清之助は、8代木村清之助が名乗っていた時期があった。

- 吉岡家

- 吉岡勘弥、吉岡五郎吉、吉岡戸右衛門、吉岡一学

- 吉岡一学は大坂相撲の行司名。

- 西川家

- 西川宇右衛門

- 漣家

- 漣定右衛門

- 稲葉家

- 稲葉九郎兵衛

- 森家

- 森久太夫

- 小柳家

- 小柳佐右衛門

- 尾上家

- 尾上十太朗、尾上喜兵衛

- 川島家

- 川島林右衛門

- 吉川家

- 吉川兵庫、吉川次左衛門、吉川八之助

- 新葉家

- 新葉音右衛門、新葉相馬

- 青柳家

- 青柳吉平

- 尺子家

- 尺子藤太夫、尺子一学

- 吉田家

- 風松家

- 風松瀬平

- 笠松家

- 笠松久六

- 藤崎家

- 藤崎甚助

- 藤崎甚助は、文政期の一時期の番付表に下位の小さな文字ながら見える行司名。

大阪相撲の行司

- 立行司

- 副立行司

- 三役格

- 幕内格

宝暦の頃の木村家の行司

木村庄之助、木村庄太郎、木村喜左衛門、木村喜平次、木村喜兵衛、木村萬九郎、木村中右衛門、木村但馬、木村四郎兵衛、木村十六之助、木村藤跡、木村三之丞、木村茂太夫、木村茂末、木村丸平、木村歌之助、木村徳三郎、木村辰之助、木村正藤、木村伝次郎、木村庄太夫、木村六ツ六

Remove ads

現役の行司

2025年12月22日時点 総人数:43人(定員に対する欠員:2人)

行司の番付編成に関する事項

要約

視点

1889年(明治22年)の「東京大角力協会申合規約」では行司の席順について「平素の品行と土俵上の技術により、取締2名、検査役8名の協議を以って上下するものとする。」「勝負を見違えたる者、または平素不勉強となる者は取締、検査役および行司取締協議の上、席順を降下するものとする。」と定め、1943年(昭和18年)の規約改正で技量、品位の優秀な者を特別昇進させる規定を追加した[注釈 14]。日本相撲協会もこの規定を基本的に引き継ぎ、1955年(昭和30年)の「番付編成要領」において黒星(差し違え)数に応じて番付順位を降下させる旨の規定を定め、1960年(昭和35年)の「行司賞罰規定」でより詳細の基準を定めた[44]。1971年(昭和46年)改正の現行規定でも基本的にこれらの規定を受け継いでいる。つまり、規定上は1889年から現在に至るまで行司の順位は実力本位制であるものの、実際の運用においては入門順が大きくものをいい、1972年頃の一時期に成績考課を前面に打ち出したことはあるものの行司の昇進は基本的に年功序列で進められてきた[注釈 15]。また1960年の行司停年制施行までは行司は終身制であったため上位の行司に欠員が無い限りは出世することができないため、先輩行司が死ぬとひそかに赤飯を炊いて喜ぶという極めて不謹慎なエピソードも残されている[45]。

この節では、主に戦後の行司の番付編成における年功序列との差(追い抜き昇格、追い抜かれ、同格内での順位変動等)の実例を、根間弘海『大相撲の行司と階級色』の記述を基に示す。

- 1945 - 55年

終戦直後は兵役から戻ってきた行司が元の地位に復することで他の行司が席順を繰り下げられる事例が相次いだ。

- 木村筆助(のちの幕内格・木村筆之助)は兵役から復帰した1946年11月場所において、三段目格の二番手で復帰した。

- 初代木村正義(のちの24代式守伊之助)は兵役から復帰した1947年6月場所において復帰した際に十両格に昇進した。

- のちの十両格・木村源之助は1952年5月場所において兵役から遅れて復帰し三段目格に付けたが、兵役前は木村時夫(のちの幕内格・15代木村玉光)より下位だったのに復帰の際に時夫より上位になった。翌9月場所では再び順位が入れ替えられ時夫のほうが上位になっている。

義務教育修了者でなければ行司に採用されなくなったことから、それまでいた豆行司は義務教育を受けながら行司を勤め続けることになった。しかし義務教育修了までは先に修了した者より下位に位置付けられる順位変動が続いた(入門順から年齢順に順位を並べ替えることになった)。

- 木村貢(のちの29代式守伊之助)を含む4名は1951年9月場所において序二段格に昇進した際に、当時義務教育未修了であった序二段格の3名よりも上位に付けている。

1951年5月場所に副立行司が新設され、立行司・13代木村玉之助は副立行司に格下げとなった。このとき三役格筆頭行司の8代木村庄三郎が副立行司の二番手となったが、同年9月場所に庄三郎は玉之助を抜いて19代式守伊之助に昇進している。1960年に行司停年制の実施により玉之助は退職し、副立行司も廃止になった。

木村滝夫は1950年1月場所で幕内格に昇進した際に、当時若手の指導専任で土俵に上がっていなかった幕内格・式守善吉よりも上位に付けている。善吉は1953年9月場所においても木村正信(24代式守伊之助)、2代木村朝之助(のちの三役格・4代木村誠道)に、1956年5月場所では木村利雄(のちの三役格・2代式守伊三郎)、4代木村玉治郎(のちの27代木村庄之助)に抜かれ、1957年1月場所に廃業している。

- 1955 - 65年

差し違えの回数による順位変動が見られるようになる。

- 1955年5月場所において、十両格の式守清三郎(のちの三役格・10代式守与太夫)は休場・差し違えにより式守勘之助(のちの三役格・7代式守勘太夫)と順位を入れ替えられた。この5月場所で清三郎は差し違えをしなかったので翌9月場所では元の順位に戻された。

- 1956年1月場所において、序ノ口格の木村要之助(のちの33代木村庄之助)は差し違えの回数が規定を超えたため式守正夫(のちの31代木村庄之助)と順位を入れ替えられた。2人は同期入門であるが、この順位は最後まで再入れ替えはなかった。さらに同年5月場所では年齢なども考慮され要之助は木村保之助(のちの30代木村庄之助)、木村郁也(のちの32代木村庄之助)、この場所見習いから序ノ口格となった木村光彦(のちの34代式守伊之助)ら5人と順位を入れ替えられた。

- 1958年5月場所において、序ノ口格の木村忠男(のちの三役格・10代式守錦太夫)が成績不良により見習いに格下げになった。翌7月場所に序ノ口格に復帰したが後輩の木村弘行(のち幕下格)と順位を入れ替えられた。1959年7月場所において弘行の差し違えにより再度順位が入れ替わっている。

- 1959年1月場所において、序ノ口格の式守洋一(のちの三役格・9代式守勘太夫)が見習いに格下げになり、翌3月場所に序ノ口格に復帰した。この頃洋一と同様に見習いに格下げされた経験を持つ式守義明(のち幕下格・式守一朗)の2人は差し違えによりたびたび順位が入れ替わっている。

1961年1月場所において、幕内格の木村幸之助が休場が多かったために木村正信(24代式守伊之助)と順位が入れ替えられた。幸之助は同年9月場所を最後に死去している。

- 1965 - 89年

1974年1月場所は、成績考課を前面に打ち出した行司の順位変動が示された。当時の理事長・武蔵川(元幕内・出羽ノ花)による協会改革の一として行司の成績考課が強調されていて、それが具体化した形となった。

- 三役格三番手であった4代木村玉治郎(のちの27代木村庄之助)が3代木村正直、2代式守伊三郎を抜いて23代式守伊之助に昇格した。

- 幕内格四番手であった8代式守錦太夫(のちの28代木村庄之助)が木村筆之助、10代式守与太夫、7代式守勘太夫の3人を抜き、三役格に昇格した。

- 幕内格二番手の10代式守与太夫が木村筆之助を抜いて幕内格筆頭となった。筆之助は体調不良であった。

- 幕内格五番手の14代木村庄太郎(のちの27代式守伊之助)が7代式守勘太夫を抜いて幕内格三番手となった。

- 十両格二番手の7代式守錦之助(のち三役格)が筆頭の木村源之助を抜いて幕内格に昇格した。源之助は休場が多かった。

- 幕下格で木村孔一(のちの三役格・木村一童)が木村忠雄(10代式守錦太夫)を、式守勝治(のちの34代木村庄之助)が式守洋一(9代式守勘太夫)を抜いてそれぞれ上位になった。

1975年3月場所においても、成績考課による行司の順位変動が示された。

- 十両格筆頭の木村源之助が四番手に下がり、3代木村善之輔(のちの29代式守伊之助)・2代式守慎之助(のちの29代木村庄之助)・7代式守與之吉(のちの30代式守伊之助)の3人が一枚ずつ上がった。このころの源之助は長期休場中で、1977年9月場所限りで廃業した。

- 十両格で木村咸喬(32代木村庄之助)が木村正三郎(31代木村庄之助)を、幕下格で木村友一(33代木村庄之助)が木村光彦(34代式守伊之助)を、木村順一(のちの35代木村庄之助)が式守洋一(9代式守勘太夫)を抜いてそれぞれ上位になった。咸喬-正三郎と友一-光彦は1976年3月場所で元の順位に戻されている。

木村筆之助は糖尿病の療養のために長期休場に入ってからは更に1982年1月場所で14代木村庄太郎(27代式守伊之助)にも抜かれ、1983年1月場所からは幕内格末席、1984年1月場所からは行司欄最下位に別格扱いで記載され、そのまま復帰することなく1984年5月場所前に死去した。

1984年5月場所において、三役格二番手であった8代式守錦太夫(28代木村庄之助)が筆頭の2代式守伊三郎を抜いて伊之助に昇格した。伊三郎は立行司に昇格できないまま1987年10月に死去した。

1985年1月場所において、幕内格二番手であった6代木村庄二郎(のちの26代式守伊之助)が筆頭の7代式守勘太夫を抜いて三役格に昇格した。この前年に14代木村庄太郎(27代式守伊之助)が三役格に昇格していて、庄太郎・庄二郎の関係性(庄二郎のほうが1歳年上で、のちに同部屋のこの二人が立行司昇格を争うことになる)が考慮されたとされる。

- 平成以降

1991年1月場所において、三役格二番手の6代木村庄二郎(26代式守伊之助)が筆頭の木村庄太郎(27代式守伊之助)を抜いて伊之助に昇格した。このときに庄太郎が伊之助になっていれば年齢の関係で庄二郎は立行司になれないところであり、これで庄太郎・庄二郎とも立行司に昇格できることを見越しての人事となった。

1994年5月場所において、三役格二番手の9代式守錦太夫(29代木村庄之助)が筆頭の3代木村善之輔(29代式守伊之助)を抜いて伊之助に昇格した。同年1月場所から大相撲史上初の木村庄之助と式守伊之助が共に空位の状態となり、そこから結びの一番を三役格の3人(善之輔、錦太夫、8代式守勘太夫(30代式守伊之助))が交互で担当し伊之助を争った結果の成績考課によるとされる。ただし、錦太夫は善之輔より初土俵は1年先輩で途中から序列が入れ替わったため、正確には元の序列に戻った形になる。

その後は約18年間、序列の入れ替わりがなく、年功序列通り昇格する状態が続いた。ただ、1995年11月場所において、幕内格二番手の木村光彦(のちの34代式守伊之助)が1場所3回の差し違えをした。過去の慣例では降格処分となる程度であったが[注釈 16]、本件での直接の処分は受けていない。

2012年11月場所において、三役格二番手の10代木村庄三郎(のちの37代木村庄之助)が筆頭の16代木村玉光を抜いて伊之助に昇格した。翌年2013年11月場所において、三役格二番手の11代式守錦太夫(のちの40代式守伊之助)が筆頭の玉光を抜いて伊之助に昇格した。いずれも、玉光が体調不良を理由に伊之助襲名を辞退したとされる。

2015年3月場所で37代木村庄之助が定年退職し、翌2015年5月場所より40代式守伊之助が首席行司となったが、軍配差し違えをはじめとするミスやハプニング等が多かったため、木村庄之助が空位の状態のまま式守伊之助に留め置かれ続け、2017年冬巡業において、セクシャルハラスメントの不祥事を起こしたことにより、2018年1月場所から3場所連続出場停止処分の後退職となり、序列的に木村庄之助に昇進するはずだった立場ながら、結局木村庄之助には昇進できないまま退職することになった。更に2019年1月場所より40代式守伊之助の後任となった41代式守伊之助も、立行司としては差し違えや土俵からの転落・転倒等のハプニング・失態等が多かったため、5年間にわたって式守伊之助に留め置かれ続け、木村庄之助が空位の状態は9年近くにわたって続くことになり、これは木村庄之助空位の大相撲史上最長の記録となった。最終的には41代式守伊之助が停年間際の2024年1月場所で停年退職への花道として38代木村庄之助に昇格し、これにより木村庄之助の長期間にわたる空位は解消された。この41代式守伊之助の38代木村庄之助への昇格は、2023年9月場所後に発表されたが、同時に三役格筆頭の6代木村玉治郎が式守伊之助に昇格することは発表されなかった。そこで6代木村玉治郎が退職したが、この退職については裁きが安定しない41代式守伊之助を38代木村庄之助に昇格させることに対する協会への抗議の意味もあったのではないかとする報道もある[46]。協会は次期42代式守伊之助は1年間かけて4人の三役格行司(3代木村容堂・15代木村庄太郎・木村晃之助・木村寿之介)の中から見定める方針とし[47]、一旦式守伊之助は空位となった。3代木村容堂以外の三役格行司が式守伊之助に昇格すれば、2013年11月場所(11代式守錦太夫が16代木村玉光を追い抜いて40代式守伊之助に昇格)以来の行司の追い抜き昇格という可能性もあったが、2024年9月場所から三役格筆頭の3代木村容堂が42代式守伊之助を襲名することになり[48]、追い抜きは起こらなかった。

Remove ads

力士志願者・力士経験者の行司転身、あるいはその逆の事例

行司の中には、元々力士になりたかったが、身長等が足りなかったため行司になった者も少なくない。古くは19代式守伊之助や24代木村庄之助、近年では40代式守伊之助、現役では木村元基、木村秋治郎、木村幸三郎、式守一輝などがその例に当たる。一方、呼出や床山とは異なり、一度力士を経験した者の行司への転身については、奈良時代の行司の志賀清林や、江戸時代の初代式守伊之助が元力士であったと伝わるいうような、古い時代の僅かな記録を除いては前例がなく、現代でそれが可能かどうかは不明である。逆に、明治から大正期にかけての最高位幕下の力士高武藏源太郎は、元々木村源二郎という名前の行司として入門したが後に力士になったとされる。

年寄行司

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads