トップQs

タイムライン

チャット

視点

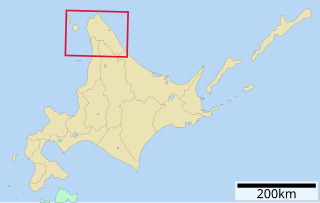

幌延町

北海道天塩郡の町 ウィキペディアから

Remove ads

幌延町(ほろのべちょう)は、北海道の北部、宗谷総合振興局管内の中西部にあり、日本海に面する町。天塩郡に属する。

Remove ads

概要

北緯45度線の通る町である。冷涼な気候を生かして、トナカイの飼育の他、ヒマラヤの青いケシ(メコノプシス)などの高山植物の栽培も行われている。海岸近くにある大風車群(オトンルイ風力発電所)の光景が、ビューポイントとなっている。

「北海道総合振興局及び振興局設置条例」が施行された2010年(平成22年)4月以前は留萌支庁が管轄していたが、稚内市や豊富町を初めとする旧宗谷支庁管内の自治体との結びつきが強いことから、同条例施行と同時に管轄が宗谷総合振興局に変更された。

1980年代から2000年ごろにかけて、原子力関連施設の誘致の是非で揺れた、いわゆる幌延問題の起こった町である。

町名の由来

アイヌ語で「大きい・野の出っ張り=川の湾曲」を意味する「ポロヌタプ(poro-nutap)」、あるいは「大きい・野原」を意味する「ポロヌプ(poro-nup)」に由来すると考えられる[1][2]。

前者は、幕末・明治の探検家松浦武四郎の『丁巳日誌』に記載があり、1887年(明治20年)の図においても、現市街地南方の天塩川[3]が湾曲していた地を「ホロノタフ」としている。後者については由来がはっきりしないが、明治時代の地図に天塩川が海岸目前で南方に流路を変える地点に「ポロヌプ」と書かれているという[1][2]。

このいずれかに「幌延」の漢字が当てられたとされており、当初は「ほろのぶ」と呼ばれた。例えば1925年(大正14年)の『市町村名鑑』には幌延村の項目に「ホロノブ」と振り仮名がふられている[4]。その後も昭和初期までは「ほろのぶ」と呼ばれていたとされているが[2]、1925年(大正14年)に当地に鉄道が開業して設置された幌延駅は当初より「ほろのべ」のよみであり[5]、のちに町名も現在の「ほろのべ」と転訛したとされる。なお1959年(昭和34年)の字名改正までは、現在の浜里地区に「ホロノブ」の字名があった[6]。

Remove ads

地理

宗谷管内の中西部、日本海岸に位置する。北海道第2の長大河川である天塩川の河口が町内南西端にあり、南西隣の天塩町とは同川が町境となっている。同川の周囲には河川改修により人工的に作り出された三日月湖が見られる。西部は日本海に接する細長く発達した海岸砂丘(かつての砂嘴)の海岸が続く。その内陸にはかつては海だった潟湖が長きに渡る堆積作用によって広大な湿地帯となったサロベツ原野(下サロベツ原野)や、湿地帯を土壌改良により農地・牧草地化した平野が広がっている。東部は問寒別川沿い以外の大半は山岳・丘陵地の森林帯で、その多くは北海道大学の天塩研究林となっている。研究林の総面積はおよそ22,000haである。

町域内を東西に北緯45度線が横断している。同様に北緯45度線が通る自治体は、中頓別町、枝幸町である。なお、東経142度線も町内を縦貫していて、この両線が町内東部の山岳・丘陵地帯で交差している。

気候

夏は冷涼で、冬は西よりの季節風が強い乾燥寒冷である。積雪期間は11月から4月までで、積雪量は平野部で1m程度。年平均気温はおよそ摂氏6度である。

隣接している自治体

歴史

要約

視点

大きく分けると、以下のような歴史を辿っている。

- 明治期以前 アイヌ等の先住民族の狩猟文化

- 明治期 和人の入植と開拓

- 大正期 鉄道等の交通網・産業の発達と人口の増加

- 昭和前期 栽培農業から酪農への転換

- 昭和後期 過疎化の進行と幌延問題

- 昭和末期~平成期 新たなる産業の模索と実践

沿革

- 江戸時代は松前藩領である。

- 1878年(明治11年) - 天塩国に、幌延村、天塩村、沙流村が誕生[8]。

- この時点では幌延に住民の居住はなく名称だけの村だったという[1]。

- 1890年(明治23年) - トイカンベツの天塩川沿いが御料地となる[8]。

- 1898年(明治31年) - 3戸13人居住[8]。

- 1899年(明治32年) - 下サロベツ原野に福井県団体15戸が入植する。本願寺、天塩、法華宗の各農場が設置される。この年を幌延町の開基とする[8]。

- 1904年(明治37年)3月25日 - 幌延郵便局、上幌延に開局[8]。

- 1909年(明治42年)4月1日 - 幌延村外一ヶ村(沙流村)戸長役場が大曲(現:元町)に設置される。初代戸長、兵藤新吉。292戸、人口1,297人[8]。

- 1912年(大正元年)8月21日 - 国有林2万2700町歩が東北帝国大学農科大学(後の北海道大学農学部)へ移管[9]。トイカンベツ演習林(天塩研究林の前身)設置[8]。

- 1919年(大正8年)4月1日 - 二級町村制を施行。幌延、沙流(さる)を併せて、天塩郡幌延村となる[8]。初代村長、森野菊次郎。

- 1921年(大正10年)- 天塩-幌延間に電話架設。

- 1923年(大正12年)11月20日 - 天塩線(現・宗谷本線)誉平(現:天塩中川)-問寒別間開業。

- 1925年(大正14年)7月20日 - 天塩南線(現、宗谷本線)問寒別-幌延間開業。

- 1926年(大正15年)9月25日 - 天塩線(現、宗谷本線)幌延-兜沼間開業

- 1930年(昭和5年)9月10日 - 問寒別-上問寒間で殖民軌道開業(後の幌延町営軌道)。

- 1935年(昭和10年)6月30日 - 天塩線(後の羽幌線)幌延-天塩間開業。

- 1938年(昭和13年)12月11日 - 酪連(雪印乳業の前身)幌延工場(現・雪印メグミルク) 操業開始。

- 1940年(昭和15年)

- 1948年(昭和23年)3月12日 - 問寒別農業協同組合設立。幌延農協の設立は同月23日。

- 1952年(昭和27年)9月1日 - 簡易軌道問寒別線を村が買収。村営化。

- 1953年(昭和28年)10月1日 - 1944年(昭和19年)に開院した北海道厚生連幌延病院を買収し、幌延村立国民健康保険病院を開院。

- 1957年(昭和32年)9月3日 - 天塩大橋竣功。

- 1960年(昭和35年)9月1日 - 町制施行、天塩郡幌延町となる。初代町長、赤松満太郎。

- 1964年(昭和39年)5月31日 - 雪印乳業幌延新工場落成。

- 1967年(昭和42年)

- 1970年(昭和45年)8月31日 - サロベツ展望台(名山台)完成。

- 1971年(昭和46年)7月3日 - 幌延町営軌道問寒別線廃線式。(最終運行日は5月31日)

- 1974年(昭和49年)

- 9月1日 - 精神薄弱者更生施設「北星園」(現・幌延町立北星園)開園。

- 9月20日 - サロベツ原野が利尻礼文サロベツ国立公園に指定される。

- 1979年(昭和54年)7月1日 - 総合体育館開館。

- 1980年(昭和55年)11月3日 - 町長、助役、議員団一行が原子力施設を視察。いわゆる「幌延問題」の幕開けとなった。

- 1982年(昭和57年)10月29日 - 天塩河口大橋・道道106号稚内天塩線開通。

- 1985年(昭和60年)12月18日 - ふるさとの森森林公園完成。

- 1987年(昭和62年)3月30日 - 羽幌線廃止。沿岸バスにバス転換。

- 1989年(平成元年)

- 1990年(平成2年)5月20日 - 金田心象書道美術館開館。

- 1991年(平成3年)9月27日 - 役場現庁舎落成。

- 1994年(平成6年)4月1日 - 特別養護老人ホーム「こざくら荘」開荘。

- 1995年(平成7年)5月15日 - トナカイ観光牧場が市街東町に開場。町営施設で、3月20日に上問寒地区へ移転したトナカイファーム施設跡を流用した。

- 1997年(平成9年)

- 1999年(平成11年)12月24日 - トナカイ観光牧場が現在地である北進地区に移転。

- 2001年(平成13年)4月 - 幌延深地層研究センター開所。

- 2003年(平成15年)

- 2005年(平成17年)11月8日 - サロベツ原野がラムサール条約に指定される。

- 2007年(平成19年)6月30日 - 幌延深地層研究センターのPR施設「ゆめ地創館」が、北進地区のセンターの敷地内に開館。

- 2009年(平成21年)4月1日 - トナカイ観光牧場の入場料無料化。

- 2010年(平成22年)

- 2011年(平成23年)10月1日 - 幌延町立病院を閉院、幌延町立診療所を移転開所。

- 2015年(平成27年)4月1日 - 幌延町中央保育所を閉所、幌延町認定こども園「たんたん」開園。

幌延問題

1980年(昭和55年)ころ、町議会などの誘致を受け動力炉・核燃料開発事業団(動燃)は、高レベル放射性廃棄物中間貯蔵施設の建設を計画。いわゆる「幌延問題」として、地元や周辺市町村はもとより、全道で長きにわたり議論を呼んだ。2000年(平成12年)11月16日に北海道・幌延町及び核燃料サイクル開発機構の三者で「幌延町における深地層の研究に関する協定書」を締結し、2001年(平成13年)に幌延深地層研究センターが核抜きの地層処分研究施設として設置されたことにより、幌延問題は一応の終止符を打った。

以降、町ではこれをきっかけに、町ぐるみで町の気候、資源、既存産業を応用、活用した様々なエネルギー創出の研究、実践に取り組んでいる。2000年(平成12年)10月に風力発電関連会社を設立し、風力発電施設を設置した。また、町立施設への太陽光発電施設の設置やバイオマスエネルギーや雪氷エネルギーの活用なども行われている。

→「幌延深地層研究センター#沿革」も参照

市町村合併について

2000年9月5日に「北海道市町村合併推進要綱」が策定された。これによると、「遠別町・天塩町・幌延町」と「遠別町・天塩町・幌延町・中川町・豊富町」の2通りの合併パターンが示された。

2004年2月27日に天塩町・中川町・豊富町との間で「西天北4町任意合併協議会」を設置したが、2004年6月18日に解散した。

2006年7月31日に「北海道市町村合併推進構想」が策定された。これによると、構想対象市町村の組合せで「遠別町・天塩町・幌延町」が示された。

Remove ads

行政

歴代首長

Remove ads

経済

要約

視点

産業

基幹産業は酪農であり、およそ11,000頭の乳牛・トナカイ等が町内で飼育されている。それまでの冷害等の気候変動により収穫が不安定だった馬鈴薯の栽培を中心とした畑作農業より戦後次第に牧草地、酪農業へと転換が図られた。町内には道北各地で生産された生乳を原材料とするバター、脱脂粉乳などを加工・製造する雪印メグミルク(旧雪印乳業)株式会社幌延工場があり、同工場に勤める従業員や、同工場へ生乳を納入する酪農業に従事する者が多い。同社にとって同工場はバター製造の基幹工場の一つである。

これ以外には建設業、運送業、小売業、飲食業、サービス業に従事する者が多い。

かつては林業に従事する者も多かったが、コストの安い輸入材の増加等による需要減により、この従事人口は減少している。また、幌延駅が宗谷本線と羽幌線との分岐点であり、国鉄にとって拠点駅としていたことから、各鉄道施設に従事する職員の官舎が幌延駅周辺に設置され、職員とその家族が多数居住していた。

幌延町に拠点を置く企業

- 雪印メグミルク 幌延工場

- 日東エフシー 天北工場

- ヤマト運輸北海道幌延営業所

- 共成レンテム幌延営業所

- 北海道電力ネットワーク幌延ネットワークセンター、幌延変電所

- 幌延風力発電 オトンルイ風力発電所

- トナカイ産業関連

- フィンランドで飼育法を学んだ岐阜県出身の青年が、北海道各地で飼育適地を探索し、町にトナカイ飼育を提案したことがその始まりである。これに応じた町の有志により市街郊外東町の乳牛の牧草地だった場所が提供、会社「トナカイファーム」が設立され、1989年(平成元年)2月3日にフィンランドから輸入した10頭のトナカイにより飼育が開始された。その後、幾多の困難を乗り越えて飼育頭数が増やされた。

- 国内でトナカイが飼育されていることが非常に珍しいこともあって、各マスコミに取り上げられ話題となり、見学者が増加するようになった。牧場は家畜とするための飼育施設として運営していたことから、観光客の見学対応がなされていなかったため、町は観光客向け施設と家畜用飼育施設を分割することとした。会社から50頭のトナカイを購入したうえで、家畜用飼育施設は1995年(平成7年)3月20日に町内上問寒に移転し、観光客向け施設である「トナカイ観光牧場」がこの跡地に同年5月15日にオープンした。

- 依然として観光牧場は観光客向け施設としては手狭・不備であることから、町北部の北進地区にレストランや土産物売り場が併設された本格的な観光施設を造成する運びとなり、1999年(平成11年)12月24日に移転オープンした。移転後は入場料を徴収していたが、2009年(平成21年)4月1日以降入場無料となっている。なお、このトナカイ観光牧場内のレストランで、幌延産のトナカイ肉等の各種商品を食事・購入することができる。

金融機関

- 稚内信用金庫幌延支店

農協

- 幌延町農業協同組合(JA幌延町)

郵便局

- 幌延郵便局(集配局)

- 問寒別郵便局

Remove ads

公共機関

国の機関

道の機関

- 北海道留萌振興局

- 留萌家畜保健衛生所

警察

- 北海道旭川方面天塩警察署

- 幌延駐在所

- 問寒別駐在所

消防

- 北留萌消防組合消防署

- 幌延支署

- 問寒別分遣所

- 幌延支署

研究機関

- 日本原子力研究開発機構幌延深地層研究センター・ゆめ地創館(無料見学施設)

- 北海道科学技術総合振興センター幌延地圏環境研究所

地域

人口

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 幌延町と全国の年齢別人口分布(2005年) | 幌延町の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 幌延町

■緑色 ― 日本全国 | ■青色 ― 男性 ■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

幌延町(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

消滅集落

2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口0人の消滅集落となっている[11]。

- 幌延町 - 字浜里

教育

- 中学校

- 幌延町立幌延中学校

- 小学校

- 幌延町立幌延小学校

- 幌延町立南沢小学校(1972年閉校 幌延小へ統合)

- 幌延町立安牛小学校(1982年閉校 幌延小へ統合)

- 幌延町立雄信内小学校(1982年閉校 幌延小へ統合)

- 幌延町立上幌延小学校(1982年閉校 幌延小へ統合)

- 小中学校

- 幌延町立問寒別小中学校

- 幌延町立上豊神小中学校(1959年閉校 豊神小中へ統合)

- 幌延町立豊栄小学校(1965年閉校 中寒別小中へ統合)

- 幌延町立中問寒小中学校(1980年閉校 問寒別小中へ統合)

- 幌延町立豊神小中学校(1980年閉校 問寒別小中へ統合)

- 幌延町立下沼小中学校(1982年閉校 幌延小・中へ統合)

- 幌延町立浜里小中学校(1982年閉校 幌延小・中へ統合)

- 大学(研究施設)

Remove ads

交通

空港

鉄道

- 北海道旅客鉄道(JR北海道)

かつて存在した路線

- 日本国有鉄道(国鉄)

- 羽幌線(1987年3月30日廃止):幌延駅

バス

タクシー

- 天塩ハイヤー:幌延支店

道路

名所・観光スポット・催事・特産品・微生物

名所・観光スポット

- 国内最北の国立公園で、町内には以下のような観光施設がある。

- 幌延ビジターセンター

- 下サロベツ原野の長沼に隣接。道道972号線沿いに位置。サロベツを代表する動植物や湿原の成り立ちを解説するパネルや標本、写真を展示する。入場無料。冬季及び夜間は休館。また、近くには周辺の湿地や下記パンケ沼園地まで続く木道散策路と、原野と利尻富士を一望する展望塔も設置されている。

- パンケ沼園地

- サロベツ原野最大の沼であるパンケ沼に隣接。アカエリカイツブリや渡り鳥のバードウォッチングポイント。木道散策路と野鳥観察舎、休憩施設が設置されている。

- 名山台展望公園

- 幌延ビジターセンター

- 下サロベツ原野パンケ沼より望む利尻富士

- 木道の自然散策路

- 北海道道106号稚内天塩線(道道106号線)

- 日本海オロロンラインより続く日本海沿岸を通る道路。

- 北緯45度モニュメント

- 道道106号線沿いなどの北緯45度線上の町内数ヵ所に設置されていて、記念撮影スポットとなっている。

- オトンルイ風力発電所

- 道道106号線沿いの北緯45度モニュメント。赤い印が45度線を示す

- 同じく、道道106号線沿いの北緯45度モニュメント。

- トナカイ観光牧場

- 幌延市街北方、北進地区の道道121号線沿いに位置する入場無料の観光客向け施設。間近にトナカイ等を見ることが出来、有料で餌付けも可。また、6月に咲くヒマラヤの青いケシ(メコノプシス)等の花園も設置されている。管理棟内にはレストラン、トイレが併設されている。

- 金田心象書道美術館(心象館)

- 名林公園

- 市街中心にある樹木園主体の公園で、町民の憩いの場となっている。

- ふるさとの森森林公園

- 市街北方の丘に位置する森林浴主体の公園で、キャンプ場などの野外活動施設が設置されている。

- 長応寺

- 法華宗の寺院。幌延における寺院の草分けとして、町とともにその歴史を歩む。

- 北海道大学天塩研究林

- 町内北東部の広大な研究林にはパンケルペシュペ川上流の中の峰平湿原や、ヌポロマポロ川上流のアカエゾマツの原生保存林、テシオコザクラなどの希少植物群落がある。自然環境保護及び事故防止のため、研究林内へ立ち入る際には、問寒別にある事務所へ入林許可を得る必要がある。

催事

特産品

微生物

Remove ads

出身およびゆかりのある有名人

舞台となった作品

- 楽曲

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads