Timeline

Chat

Prospettiva

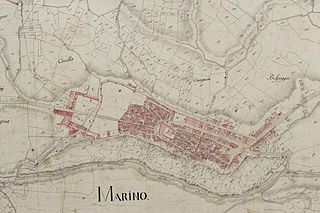

Marino (Italia)

comune italiano del Lazio Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Marino (conosciuta impropriamente come Marino Laziale, Marini in dialetto marinese) è un comune italiano di 46 676 abitanti[1] della città metropolitana di Roma Capitale, nel Lazio.

Il centro storico è situato circa venti chilometri a sud di Roma, sui rilievi di origine vulcanica dei Colli Albani, ed è uno dei quattordici centri noti come Castelli Romani. Cava dei Selci, Castelluccia-Fontana Sala, Due Santi, Frattocchie, Santa Maria delle Mole sono centri abitati del territorio comunale.

Dal 1925 a Marino si celebra la Sagra dell'Uva, la manifestazione più antica in Italia nel suo genere,[4] nata per promuovere il locale vino bianco a denominazione di origine controllata.

Sul territorio comunale si trova un sito patrimonio dell'umanità, un tratto di circa quattro chilometri e mezzo della Via Appia. Regina Viarum. Il sito archeologico del mitreo di Marino ospita una delle sole tre tauroctonie ad affresco esistenti in Italia.

Parte del territorio è tutelato dal Parco regionale dell'Appia antica e dal Parco regionale dei Castelli Romani.

Remove ads

Geografia fisica

Riepilogo

Prospettiva

Territorio

Il territorio comunale di Marino, con i suoi 26,10 km² di estensione, è il sesto comune dei Castelli Romani per vastità dopo Velletri (113.21 km²), Lanuvio (43.91 km²), Rocca di Papa (40.18 km²), Rocca Priora (28.07 km²) e Lariano (27 km²).

Alcune modificazioni del territorio marinese furono apportate già sotto il dominio della famiglia Colonna: nel 1453 infatti insorse una controversia per i confini con i territori dell'abbazia di Santa Maria di Grottaferrata,[5] risolta definitivamente solo nel Seicento con la rinuncia di ogni pretesa marinese sulla località Castel de' Paolis, che fin dall'XI secolo apparteneva all'abbazia criptense benché fosse situata in territorio marinese.[6] Nel 1399, durante un breve periodo di dominio diretto ecclesiastico su Marino sotto il pontificato di papa Bonifacio IX, alla castellanìa marinese fu aggregata anche la castellanìa di Genzano di Roma, che all'epoca includeva anche il desolato territorio di Ariccia:[7] un'altra effimera espansione territoriale del territorio marinese si registrò nel periodo dell'occupazione napoleonica (1807-1814), quando Grottaferrata fu aggregata al cantone di Marino.[8]

Nel 1833 invece il territorio marinese ammontava a 1932 rubbia,[9] cioè 35,71 km² (calcolando 1.848438 ettari come superficie corrispondente ad 1 rubbio)[10], dato che includeva anche l'attuale territorio di Ciampino, resosi autonomo nel 1974.[11] Un'ulteriore diminuzione del territorio comunale ci fu tra il 1993 ed il 1994 nel periodo di esistenza del comune autonomo di Boville: il riaccorpamento di questo comune, composto dalle frazioni di Castelluccia, Cava dei Selci, Due Santi, Fontana Sala, Frattocchie e Santa Maria delle Mole, fu stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza nº 433 del 6 settembre 1995.

Il territorio marinese, come quello dell'intera area dei Colli Albani, è stato soggetto tra i 600.000 ed i 20.000 anni fa circa[12] all'attività del Vulcano Laziale. Il suolo è dunque composto in massima parte di materiale vulcanico, ed abbondano minerali caratteristici come il peperino, la cui estrazione è stata fino agli anni sessanta caratteristica di Marino,[13][14] ed in misura minore la pietra sperone del Tuscolo ed il tufo, localizzati con più frequenza dell'area tuscolano-artemisia.

Secondo la Carta Geologica d'Italia redatta dal Servizio Geologico d'Italia[15] la maggior parte del territorio di Marino è geologicamente composta da "brecce piroclastiche d'esplosione, con lapilli, proiettili leucocratici, ultrafemici, pirosseniti biotitiche, xenoliti di lave leucitiche e del substrato (argille pliocalabriane, marne e arenarie paleogeniche, calcari mesozoici marmorei per metamorfismo), facies cineritiche superiormente straterellate, in strati e banchi più o meno consolidati, rapidamente assottigliati allontanandosi dai centri d'emissione",[15] ovvero in una parola da peperino, roccia magmatica formata dal consolidamento dei materiali magmatici emessi dai crateri vulcanici.[15]

Santa Maria delle Mole, Fontana Sala e la località Tor Messer Paoli si trovano invece su banchi di lave in grande colata, in questo caso soprastante a leucite tefritica e nefelinica.[15] Il rione Coste nel centro di Marino e la località Santa Fumia, posta ai confini meridionali del comune con Castel Gandolfo e Roma, si trovano invece su un suolo fatto di lava in ammassi.[15] Monte Crescenzo, infine, si presenta caratteristicamente composto da "saldame lavico, scorie, agglomerati e lapilli stratificati", materiale caratteristico di una bocca eruttiva eccentrica.[15] La località Pantanelle, ai confini settentrionali con Grottaferrata e Ciampino, è invece composta da materiale alluvionale, probabilmente trasportato dal fosso della Patatona.[15]

- Classificazione sismica: zona 3 (sismicità bassa).[16][17]

Idrografia

Il reticolo idrografico del territorio comunale è composto da corsi d'acqua chiamati localmente marane", in genere di capacità ridotta, soprattutto a seguito della captazione delle acque sorgive da parte degli acquedotti comunali che hanno ridotto il flusso di acqua rispetto al passato.

- Fosso della Patatona, noto anche come di Pantanella o di Valle Pantanicci, del Barco o delle Pietrare, affluente del fosso dell'Acqua Mariana e quindi, dal 1957, del fiume Almone;

- Fosso di Fioranello, poi di Fiorano, affluente del fosso dell'Acqua Acetosa;

- Fosso delle Scopette, affluente del fosso di Fioranello;

- Fosso della Giostra, affluente del fosso del Divino Amore, e con esso del fosso dell'Acqua Acetosa;

- Fosso della Torre, affluente del fosso di Vallerano; questo corso d'acqua era un tempo alimentato dall'emissario artificiale del lago Albano, il quale termina dopo un percorso ipogeo di circa un chilometro e mezzo in corrispondenza dell'origine di questo fosso in località Le Mole di Albano Laziale.

- Fosso di Montelungo, affluente del fosso della Torre;

- Fosso dei Preti, affluente del fosso della Torre.

Orografia

Non esistono vere e proprie cime montuose nel territorio marinese, ovvero l'altitudine massima non raggiunge mai i 600 m s.l.m. Le quote più elevate si registrano nella parte orientale del comune, ai confini con Rocca di Papa presso le pendici di Monte Cavo (949 m s.l.m.), antico cratere vulcanico attivo nella "seconda fase" dell'esistenza del Vulcano Laziale, all'incirca tra i 270.000 ed i 100.000 anni fa:[18] le località di Costa Caselle e Prato della Corte raggiungono rispettivamente i 438 ed i 427 m s.l.m.[19]

Il centro di Marino, posizionato "sopra 'na collinetta de peperino" dalla vaga forma di una "L", tocca la sua altitudine massima in località San Rocco con 389 m s.l.m., altitudine che progressivamente declina per toccare quota 376 m s.l.m. presso il quartiere Villa Desideri, 373 m s.l.m. in piazza Giacomo Matteotti, 335 m s.l.m. a Palazzo Colonna ed infine 319 m s.l.m. in località Paolina.[19]

Altre quote notevoli si trovano nella parte meridionale del comune, ai confini con Castel Gandolfo, lungo il bordo del cratere vulcanico allagato rappresentato dal lago Albano (attivo anch'esso nella "seconda fase" del Vulcano Laziale): la località dei Villini infatti è a quota 368 m s.l.m., mentre il vicino Monte Crescenzio, probabile bocca vulcanica secondaria, è alto 379 m s.l.m.[19]

Il resto del territorio è disegnato dal dolce declivio dei terreni vulcanici dei Colli Albani verso la vasta pianura dell'Agro Romano: per quanto riguarda l'altitudine delle frazioni del territorio comunale, Santa Maria delle Mole è a 147 m s.l.m., Cava dei Selci a 151 m s.l.m., Frattocchie a 173 m s.l.m., Fontana Sala a 186 m s.l.m., Due Santi a 222 m s.l.m. e Castelluccia a 200 m s.l.m.[19]

Clima

Il territorio di Marino ha un clima meso-mediterraneo: le estati sono calde e asciutte, e gli inverni miti e piovosi (media pluviometrica 1000-1200 mm). Si verifica in media un evento nevoso l'anno, senza accumuli. Durante l'inverno, la temperatura scende in media due volte l'anno sotto lo zero.[20]

La temperatura record più fredda registrata dalla stazione meteorologica di Marino centro (362 metri s.l.m.) è di -5.8°C (in data 27/02/2018). La temperatura record più calda registrata è di 39.4°C (in data 02/08/2017).[20]

A Via Spinabella (300 metri s.l.m.), al di fuori dei centri abitati, l'estremo pluviometrico è stato registrato nel 2021 con 1191,8 mm caduti nell'anno, e la giornata più piovosa è stata il 9 settembre 2024, con 115,8 mm di pioggia caduti. La velocità massima raggiunta dal vento è stata di 91,7 km/h l'8 luglio 2022.[21]

In generale, la precipitosità più alta si registra nell'area prossima al litorale laziale in direzione S-SO e procede man mano calando verso l'interno, a causa dell'ostacolo rappresentato dal rilievo orografico dei Colli Albani (fenomeno stau).[22]

Il territorio è battuto dai venti di scirocco (S) e libeccio (SO), provenienti dal mar Tirreno, ma talvolta compare anche il "ponentino", vento dell'Ovest caratteristico di Roma e delle zone costiere dell'Italia centrale.

Durante l'inverno invece si ha la presenza di tramontana e grecale, provenienti da N e NE attraverso la vasta pianura dell'Agro Romano. Per questo motivo, una esclamazione popolare locale, quando arriva il vento freddo, è: "so' arrivati i frascatani!", perché la cittadina di Frascati è situata a nord-est di Marino.

Un'altra forma di saggezza popolare, diffusa in tutti i Castelli Romani, desume l'imminente arrivo di eventi piovosi dalla copertura nuvolosa di Monte Cavo, il rilievo più evidente dei Colli Albani: "Quando Monte Cavo mette il cappello butta la zappa e corri a prendere l'ombrello".

Il verificarsi di violente grandinate nel periodo estivo, durante l'invaiatura dell'uva, era, ed in parte è ancora, una calamità gravissima, in grado di mettere in ginocchio l'economia locale e turbare l'ordine pubblico, come avvenne ad esempio nel 1899 e nel 1904. La popolazione marinese per secoli ha cercato di scongiurare il rischio di gradinate in vari modi. La tradizione attribuisce a tre anni di devastanti grandinate la decisione di eleggere, nel 1618, san Barnaba apostolo, la cui festa ricorre l'11 giugno, a santo patrono della città: in occasione della festa di San Barnaba, viene portata in processione la reliquia del braccio del santo, che in passato veniva esposta anche al fine di invocarne l'intervento per scongiurare calamità naturali (di fronte a situazioni difficili, un commento dialettale locale è "ce voria 'u bracciu", "ci vorrebbe il braccio", intendendo quello di san Barnaba). In epoche più recenti, alla fine dell'Ottocento, a Marino ed in altri centri dalla forte vocazione vinicola si ricorse all'acquisto ed all'utilizzo di cannoni antigrandine.

- Classificazione climatica: zona D, 1966 GR/G (12 ore di accensione giornaliera dal 1º novembre al 15 aprile).[16]

Remove ads

Origini del nome

Riepilogo

Prospettiva

Non è chiara l'origine del toponimo "Marino": nel Quattrocento e nel Cinquecento era convinzione diffusa negli eruditi che fosse legato ad un'ipotetica villa romana appartenuta a Gaio Mario che sarebbe sorta nel sito dell'attuale centro storico (ed in effetti rinvenimenti archeologici compatibili con una villa di età romana furono fatti nell'Ottocento nel quartiere Borgo Garibaldi):[23] tra gli altri anche papa Pio II, in un passo dei "Commentarii" riguardante il suo "tour" dei Colli Albani del 1462, avvalorò questa tesi.[24] Altre ipotesi sono una derivazione da "Marianum" nel senso di luogo consacrato alla Madonna (ed il santuario di Santa Maria dell'Acquasanta ha origini piuttosto antiche, databili attorno al VI secolo)[25] o ad un "Maranum", collegato con la "marana" o fosso della Patatona, o ancora al nome di un antichissimo feudatario Marino o Marina di cui si è perso ad oggi il ricordo.

Non è chiaro neppure quando questa denominazione sia apparsa per la prima volta nella storia, poiché si tende ad escludere le menzioni sospette di interpolazione[26] del "Liber pontificalis",[27] datata all'epoca dell'impero di Costantino I (306-337) coincidente con il pontificato di papa Silvestro I (314-335), e del "Chronicon Sublacense", datata al 1090.[26][28] Il primo documento certo in cui viene menzionato Marino diventerebbe così un atto notarile del 1114, rogato da un certo "Tedemarius abitatoris in castri qui vocatur Mareni" ("Tedemario abitante nel castello che [è] chiamato Marino").[26]

Remove ads

Storia

Riepilogo

Prospettiva

Età antica (900 a.C.-476)

Nel territorio marinese i primi insediamenti umani attestati risalgono al I millennio a.C., nel periodo laziale II A (900 a.C. - 830 a.C.). Risalgono invece al periodo laziale III (770 a.C. - 730 a.C.) i primi reperti rinvenuti nella necropoli di Riserva Del Truglio, che ha però il suo massimo sviluppo durante il periodo laziale IV A (730 a.C. - 640 a.C.)[30]: a questo periodo risalgono circa una trentina di tombe rinvenute nel territorio marinese, che compongono una delle più importanti concentramenti di tombe dei Colli Albani.

Sono localizzabili nel territorio comunale di Marino diversi insediamenti pre-romani:

- Bovillae, città latina ubicata nei pressi del XII miglio della via Appia, in corrispondenza delle moderne località di Frattocchie e Due Santi;

- Lucus Ferentinae o Caput Aquae Ferentinum, luogo sacro alla dea Ferentina deputato alle riunioni della Lega Latina. Per molti secoli una delle localizzazioni più accreditate di questo sito è stata nel territorio di Marino,[31][32] ma gli studi più recenti tendono a localizzare il sito altrove,[33][34]

- Mugillae, città del Lazio antico citata dalle fonti antiche [35] in relazione alle operazioni militari condotte da Gneo Marcio Coriolano nel 488 a.C. alla guida dei Volsci contro Roma. Il sito dell'antico abitato è oggi localizzato nei pressi della località di Santa Maria delle Mole;

In età romana, oltre alla sopravvivenza dell'abitato di Bovillae, sia pure sotto forma di città sparsa intorno al suo nucleo monumentale,[36] è stato localizzato nel territorio comunale di Marino l'oppidum repubblicano di Castrimoenium. Sebbene tradizionalmente si ritenga ubicato in corrispondenza del centro storico di Marino, e precisamente nel rione Castelletto (dove sono state individuate murature di epoca romana compatibili con un complesso di edifici), gli studi più recenti tendono a collocare il sito di Castrimoenium in vocabolo Castellano nei pressi della località Sassone, in prossimità dell'incrocio tra le vie Castrimeniense e di Mola Cavona.[37] Non sono mancate, in passato, altre proposte di ubicazione (ad esempio presso la località Civitella o Castel de' Paolis).

Il territorio fu disseminato di ville suburbane durante l'età repubblicana ed imperiale, data la sua vicinanza con Tusculum, ambita meta di villeggiatura. Questi edifici hanno restituito importanti reperti, i quali in passato andarono ad arricchire le collezioni d'arte antica in altri luoghi d'Italia ed all'estero (come ad esempio l'"Apoteosi di Omero" attribuita ad Archelao da Priene, rinvenuta nel 1645 in località Torre Messer Paolo e venduta nel 1819 al British Museum di Londra).[38] Uno dei ritrovamenti archeologici più significativi ancora esistenti sul posto è senza dubbio il mitreo di Marino, rinvenuto nel 1962 presso la stazione ferroviaria di Marino. Si tratta di un mitreo (luogo di culto del dio Mitra) affrescato databile al II secolo d.C.,[39] in eccezionale stato di conservazione.

Medioevo

L'alto Medioevo

A partire dagli ultimi decenni del III secolo, la compagine urbana di Bovillae (indicata come Bobellas nella Tabula Peutingeriana) entrò in forte decadenza,[40] sostituita come centro di aggregazione del territorio lungo la via Appia dal nuovo insediamento di Albano, sviluppatosi intorno ad un accampamento militare, che divenne sede vescovile attestata almeno dall'inizio del V secolo.

A partire dall'VIII secolo il Lazio fu interessato dall'insediamento di patrimonia e domuscultae, articolate in massae, strutture produttive sorte in ambito ecclesiastico per lo sfruttamento agricolo ed il controllo del territorio. Nel territorio marinese si trovavano alcuni fondi distaccati appartenenti al patrimonium Appiae[41] e alle massae Marulis, il cui centro era situato probabilmente a Grottaferrata presso il XII miglio della via Latina,[41] e Sulpiciana, che si estendeva lungo la via Nettunense da Frattocchie a Castel Savello presso Albano Laziale.[42]

In questo periodo si sviluppò anche una possessio Marinas, citata dal Liber pontificalis al tempo di papa Silvestro I, a partire dalla quale si sviluppò il centro storico di Marino.[26]

Il basso Medioevo

Marino, come tutta l'area dei Colli Albani, fu soggetta all'influenza dei Conti di Tuscolo, potente famiglia baronale romana che esercitò il proprio potere tra il X e l'XI secolo. Ai Conti di Tuscolo sarebbe da attribuire la prima fortificazione del centro storico, a partire dal luogo dell'attuale Palazzo Colonna,[43] nell'ambito di un processo di incastellamento del territorio.

La prima citazione del castello di Marino risalirebbe all'anno 1090, in un passo del Chronicon Sublacense: tuttavia potrebbe trattarsi di un'interpolazione successiva, fatta aggiungere per dare un fondamento legale a una probabile usurpazione del feudo esercitata dalla famiglia di nuova nobiltà dei Frangipane,[26] che nel XIII secolo esercitò il proprio dominio feudale sul territorio.

In ogni caso, la circostanza che Marino fosse un luogo fortificato è attestata da un atto notarile del 1114.[26]

Nel 1237 Giacoma de Settesoli, vedova di Graziano Frangipane, e suo figlio Giovanni Frangipane, signori del castello di Marino, stipularono con gli abitanti una convenzione, nella quale riconobbero e promisero di conservare gli usi e le consuetudini locali già vigenti.[44]

Giacoma o Jacopa de Settesoli protesse Francesco d'Assisi fin dal suo primo soggiorno a Roma nel 1210, e fu ispiratrice del Terzo ordine regolare di San Francesco; è sepolta ad Assisi nella cripta della Basilica inferiore di San Francesco. In memoria di questo legame tra la castellana di Marino ed il Santo di Assisi, i due comuni di Marino ed Assisi hanno stretto un gemellaggio.

I Frangipane rimasero signori di Marino fino al 1253; in seguito il feudo fu per un breve periodo usurpato dalla famiglia dei Conti di Poli, e nel 1266 venne in proprietà al cardinale Matteo Rubeo Orsini.[45]

Sotto il dominio feudale della famiglia Orsini, il castello venne espanso e fortificato, e per questo subì un assedio nel 1267 da parte del "senator" ghibellino Enrico di Castiglia[46][47] e nel 1347 fu assediato dal "tribuno del popolo" Cola di Rienzo,[48][49] entrambe le volte senza successo.

Negli anni dello Scisma d'Occidente (1378-1417), che vide la contrapposizione tra il papa di Roma ed uno o più antipapi, papa Urbano VI e l'antipapa Clemente VII misero in campo due eserciti mercenari, che si affrontarono nella battaglia di Marino (30 aprile 1379), al termine della quale la vittoria arrise ai mercenari di Urbano VI, comandati dal condottiero Alberico da Barbiano.[49][50]

In seguito alla battaglia, il signore di Marino, Giordano Orsini, seguace dell'antipapa Clemente VII, fu scacciato dal castello da suo figlio Giacomo, che si era messo al seguito di papa Urbano VI. Giacomo Orsini mantenne il controllo del castello fino al 1385, quando fu a sua volta scacciato da suo cugino Onorato Caetani.[49] Durante tutto il periodo dello Scisma d'Occidente, il castello di Marino fu oggetto di repentine conquiste e successive riconquiste da parte di vari personaggi: tra il 1399 e il 1405 appartenne direttamente alla Camera Apostolica;[49] dal 1408 al 1414 fu occupata da Ladislao I di Napoli che la concesse a Giordano e Niccolò Colonna; quindi tornò ai Caetani, che infine nel 1419 la vendettero alla famiglia Colonna,[51] che conserveranno il feudo di Marino fino al 1816.

Il periodo dei Colonna

I Colonna utilizzarono il castello di Marino molto frequentemente come base militare, coinvolgendolo in numerosi eventi bellici. Tra il 1433 e il 1436 il castello fu coinvolto nella guerra tra papa Eugenio IV e alcune famiglie baronali romane,[51] terminata con la distruzione di Palestrina e l'esilio dei Colonna nel Regno di Napoli.[52] Nel 1482 e nel 1484-1486 Marino fu nuovamente teatro delle operazioni della guerra tra papa Sisto IV, cui poi successe papa Innocenzo VIII, ed il re di Napoli Ferdinando I.[51]

Il castello fu anche teatro, nel 1489, del matrimonio tra Fabrizio I Colonna ed Agnese di Montefeltro, figlia del duca di Urbino Federico e di Battista Sforza; da questa unione nacque, forse proprio a Marino, la poetessa Vittoria Colonna.[53]

Negli anni del pontificato di papa Alessandro VI, i Colonna si contrapposero al papa ed alla famiglia Borgia. Il figlio naturale del papa, Cesare Borgia, fu inviato a Marino, tra l'ottobre ed il novembre 1494, come garante dell'incolumità del cardinale Ascanio Sforza, grande oppositore di papa Borgia ed in quel periodo ospite a Marino dei Colonna; mentre il cardinale si recava a Roma a trattare con il papa.[54] Cesare Borgia fu di nuovo a Marino nel gennaio 1495, insieme al re di Francia Carlo VIII, venuto in Italia con l'obiettivo di rivendicare il trono di Napoli. [54] Venuto meno il sostegno militare francese, il confronto tra i Colonna ed i Borgia si risolse con la temporanea sconfitta dei primi, e la distruzione di Marino nell'estate del 1501.[54] Il feudo fu poi concesso da papa Borgia al giovanissimo figlio naturale Giovanni Borgia. [54]

Il castello di Marino tornò in possesso della famiglia Colonna dopo la morte di papa Alessandro VI, quando i membri della famiglia Borgia caddero in disgrazia. Nuovi drammatici eventi si verificarono nell'ambito della guerra tra Francesco I di Francia e Carlo V d'Asburgo, quando Marino fu rasa al suolo nel 1526 per ordine di papa Clemente VII, filo-francese e nemico dei Colonna, schierati con gli Asburgo.[55][56] I Colonna si vendicarono pochi mesi dopo, offrendo sostegno ai lanzichenecchi inviati contro il papa da Carlo V d'Asburgo, che si resero responsabili del sacco di Roma del 1527.[57]

Nell'aprile 1536 Carlo V d'Asburgo, accompagnato da Ascanio I Colonna, soggiornò a Marino, prima di fare ingresso trionfale a Roma, nel suo viaggio cerimoniale attraverso l'Italia, dopo la conquista di Tunisi.[58]

Successivamente, i Colonna combatterono ancora nel 1539 la "guerra del sale" contro papa Paolo III [59] e nel 1556-1559 contro papa Paolo IV, coinvolgendo i loro castelli nelle operazioni militari.[60]

Sotto il dominio di Marcantonio II Colonna ci furono importanti rinnovamenti sociali ed urbanistici a Marino: nel 1564 comparve per la prima volta il sigillo della Comunità marinese, raffigurante un cavaliere portatore di un vessillo (che sostanzialmente è rimasto inalterato nei secoli);[61] molto simile all'attuale stemma di Marino,[62] nel 1566 vennero emanati i nuovi Statuti,[61] venne completato per un quarto palazzo Colonna,[61] il cui progetto era stato commissionato già dal padre di Marcantonio Ascanio I Colonna ad Antonio da Sangallo il Giovane.[63]

A Marcantonio II Colonna successe il cardinale Ascanio II Colonna, che si distinse per un governo non particolarmente popolare, tanto che nel 1599 i marinesi si ribellarono al suo governo:[61] nel 1606 tuttavia papa Paolo V elevò il feudo di Marino a ducato in suo favore, con diritto di trasmissione ai suoi eredi.[61] Alla committenza del cardinale Ascanio si devono il Barco Colonna ed i Giardini detti "del Paradiso", oggi non più esistenti.

I marinesi scelsero san Barnaba apostolo come nuovo santo patrono nel 1618, iniziando così a celebrare la festa patronale di San Barnaba l'11 giugno.[64] Pochi anni dopo, incominciarono i lavori per l'erezione della basilica di San Barnaba (1640-1662),[65] che divenne la nuova chiesa parrocchiale, con la soppressione delle due vecchie parrocchie di Santa Lucia e di San Giovanni.[66]

Negli stessi anni venne costruita la chiesa della Santissima Trinità (1636),[67] e fu aperta la "Strada Larga" (oggi Corso Trieste). Nel 1632 lo scultore Pompeo Castiglia, su progetto dell'architetto Sergio Venturi, realizzò la fontana dei Quattro Mori,[68] monumento rappresentativo della città.

La peste del 1656 colpì duramente Marino.[61] Gli ultimi statuti marinesi furono redatti nel 1675 ed approvati nel 1677 da Lorenzo Onofrio Colonna:[69] lo stesso fece costruire il convento del Santissimo Rosario, completato nel 1712 in rococò.[70]

L'evento più importante del Settecento per Marino fu, in negativo, la riapertura della via Appia Nuova promossa da papa Pio VI tra il 1777[71] ed il 1780:[72] il ripristino di questa rapida alternativa alla più lunga via corriera per Napoli passante per Marino, il convento di Santa Maria ad Nives di Palazzolo e Velletri fece decadere Marino come luogo di scambi commerciali e di sosta e d'altra parte fece la fortuna dei centri posti sulla direttrice Appia come Albano Laziale e Genzano di Roma.

Dopo la proclamazione della Repubblica Romana (1798-1799) (15 febbraio 1798) varie località dei Colli Albani si auto-proclamarono "repubbliche sorelle": il 18 febbraio Albano, Frascati e Velletri,[73] Marino solo ai primi di marzo.[74] Tuttavia quando già il 20 febbraio gli abitanti di Trastevere insorsero contro i francesi, gli albanensi e i velletrani si schierarono prontamente con la reazione, inviando un esercito di qualche migliaio di individui contro Roma: d'altra parte, marinesi e frascatani rimasero fedeli alla rivoluzione. La battaglia tra francesi e reazionari si svolse presso Frattocchie il 28 febbraio 1798, vinsero i francesi comandati da Gioacchino Murat che saccheggiarono Castel Gandolfo ed Albano.[75] Jean Étienne Championnet, comandante francese a Roma, si complimentò con i marinesi per la fedeltà dimostrata:[74] però fu proprio questa la causa del saccheggio dell'esercito "di liberazione" sanfedista napoletano che scacciò i francesi già nel 1799.[74]

L'Ottocento

Con il ritorno dei francesi di Napoleone Bonaparte nello Stato Pontificio e l'annessione del Lazio al primo Impero francese nel 1807 Marino fu dichiarata sede di cantone e le fu aggregato il territorio di Grottaferrata: tale situazione durò fino al ritorno di papa Pio VII a Roma nel 1814. Per riorganizzare la divisione dei territori pontifici e l'amministrazione pubblica, Pio VII nel 1816 emanò il motu proprio "Quando per ammirabile disposizione",[77] in forza del quale i feudatari che avessero voluto mantenere i diritti feudali furono scoraggiati a tal punto che la maggior parte di essi rinunciò, come nel caso di Filippo III Colonna. Si concluse dunque il dominio colonnese sul paese, anche se la famiglia Colonna rimase proprietaria di tutti i suoi immobili marinesi, che svendette lentamente nel corso di un secolo: solo nel 1916 infatti Isabella e Vittoria Colonna concessero in enfiteusi perpetua al Comune di Marino le ultime proprietà di famiglia nel territorio marinese, il palazzo ed il Barco Colonna.[78]

Papa Gregorio XVI (1831-1846) fu molto legato a Marino, che beneficò particolarmente con il ripristino del locale Governo nel 1831,[79][80] l'elevazione a Città nel 1835, l'apertura del collegio dei padri dottrinari e la realizzazione del cosiddetto "ponte Gregoriano", ovvero l'accesso alla città da Castel Gandolfo lungo la strada statale 216 via Maremmana III. Dopo la presa di Porta Pia (20 settembre 1870) e l'annessione del Lazio al Regno d'Italia, a Marino si contraddistinse subito un consiglio comunale a maggioranza repubblicana ed anticlericale. Venne costruita la nuova residenza municipale, oggi chiamata palazzo Matteotti, e nel 1880 si iniziarono i lavori per un collegamento ferroviario con l'allora frazione di Ciampino, già collegata con Roma dal 1856 tramite la ferrovia Roma-Frascati: la ferrovia Roma-Albano fu completata nel 1889.

Dal Novecento al Duemila

Negli ultimi anni dell'Ottocento a Marino si verificarono agitazioni contadine [81] ed operaie,[82] come accadde in tutti i centri dei Castelli Romani.

Furono anni di crescente violenza politica, caratterizzata dalla contrapposizione a livello locale tra i repubblicani, con una forte connotazione anti-clericale, ed i cattolici.

In questo contesto di vivace partecipazione politica, all'inizio della prima guerra mondiale, maturò la spedizione di sostegno alla Serbia invasa dall'Austria-Ungheria cui parteciparono tre marinesi, i fratelli Cesare ed Ugo Colizza e di Arturo Reali, che insieme ad altri quattro volontari garibaldini partirono per unirsi all'esercito serbo. Cesare Colizza e quattro compagni caddero a Babina Glava, in Bosnia.

Nel 1916 iniziò lo sviluppo della "città giardino" di Ciampino, per iniziativa della Cooperativa Colli Parioli, in un'area del territorio comunale di Marino a ridosso del nuovo aeroporto.

Il fascismo ebbe inizialmente difficoltà a trovare simpatizzanti nei centri dei Castelli Romani;[83] dopo la marcia su Roma, la maggioranza repubblicana locale decise di confluire nel gagliardetto fascista nel 1923.[84]

Nel 1925 venne celebrata la prima edizione della Sagra dell'Uva,[85] allietata dal caratteristico "miracolo" delle fontane che danno vino. L'intezione era quella di promuovere il principale prodotto dell'economia locale, il vino.

Durante la seconda guerra mondiale, il territorio marinese venne colpito per la prima volta dai bombardamenti aerei anglo-americani il 19 luglio 1943,[86] con il bombardamento della frazione di Ciampino, obiettivo militare per la presenza dello snodo ferroviario e dell'aeroporto di Roma-Ciampino. Dopo lo sbarco di Anzio (22 gennaio 1944), i Castelli Romani divennero l'immediata retrovia del fronte e furono soggetti a pesanti bombardamenti. Il 2 febbraio 1944 il centro storico di Marino fu bombardato dalla United States Air Force, provocando centinaia di vittime tra i civili.[87] Ulteriori bombardamenti colpirono il centro storico il 17 febbraio ed alla fine di maggio, durante le operazioni finali di sfondamento del fronte nella zona di Velletri. Le truppe alleate raggiunsero Marino il 3 giugno 1944.

Al sindaco pro tempore Zaccaria Negroni, nominato dalla commissione militare alleata, si presentava un panorama desolante: il 10% degli edifici del territorio era crollato,[88] la portata dell'acquedotto ridotta, la frazione di Ciampino devastata dai bombardamenti, la residenza municipale di palazzo Colonna distrutta assieme al simbolo cittadino, la fontana dei Quattro Mori, la basilica di San Barnaba distrutta, i collegamento ferroviari e tranviari interrotti. L'opera per la ricostruzione fu immediatamente portata avanti, favorita dagli anni del miracolo economico italiano.

La massiccia crescita della popolazione di Roma determinò anche lo sviluppo di nuclei abitati nel territorio comunale di Marino più immediatamente a ridosso del territorio romano, a partire da Ciampino che si espanse intorno al nucleo della "città giardino" fondata negli anni Venti. Si formarono nuovi nuclei abitati, in parte abusivi, a Frattocchie, Santa Maria delle Mole, Cava dei Selci, Castelluccia e Fontana Sala, che divennero sempre più popolosi, fino a superare il numero di abitanti del centro storico.

D'altra parte, il consumo di suolo per le attività edilizie determinò una riduzione dell'importanza dell'agricoltura nell'economia locale, ed in particolare della viticoltura. Ciò nonostante, nel 1970 il vino di Marino ottenne il riconoscimento della denominazione di origine controllata, e nel 1973 la cantina sociale cooperativa "Gotto d'Oro", principale produttore vinicolo di Marino, inaugurò il nuovo stabilimento in via del Divino Amore n. 347.

Nel 1974 la frazione di Ciampino ottenne l'autonomia amministrativa da Marino, costituendosi comune autonomo. Anche gli abitanti delle frazioni di Santa Maria delle Mole, Frattocchie, Cava dei Selci e Castelluccia-Fontana Sala, dopo un referendum tenutosi nel 1992, ottenero l'autonomia amministrativa del comune autonomo di Boville nel 1994. Tuttavia la costituzione del nuovo comune fu dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nel 1995, ed il suo territorio accorpato nuovamente al territorio di Marino.

Le Amministrazioni comunali successive sono state impegnate nella complessa opera di ricucitura di un territorio comunale vasto e variegato, con l'obiettivo di offrire servizi adeguati ad una popolazione sempre crescente, che ormai sfiora i 50.000 abitanti.

Dal 1950 al 1993 una villa al chilometro 22 della Via Appia, in località Due Santi ai confini comunali con Castel Gandolfo, ospitò la scuola centrale del Partito Comunista Italiano, meglio nota come "Scuola delle Frattocchie".

Nel 2024 l'UNESCO ha inserito la "Via Appia. Regina Viarum" tra i siti Patrimonio dell'umanità: il territorio comunale di Marino è attraversato dalla via Appia per un tratto di quattro chilometri e mezzo.

Simboli

La descrizione dello stemma comunale, concesso con D.P.R. del 2 ottobre 2006 insieme al gonfalone[89], è la seguente:

«Di cielo, al cavaliere cavalcante il cavallo d'argento, allegro, con gli zoccoli di nero, con gli arti anteriori alzati, il cavaliere vestito con la corta tunica di rosso, il viso, il collo, il petto, le braccia, le gambe, i piedi di carnagione, capelluto d'oro, tenente con la mano sinistra l'asta di nero con il puntale d'oro, munita di gagliardetto bifido, di argento, il cavallo con gli arti posteriori attraversanti il terreno collinoso di tre rilievi, di verde, uscente dai fianchi e fondato in punta. Ornamenti esteriori da Città»

mentre quella relativa al gonfalone è:

«Drappo di bianco con la bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Città. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro»

I colori cittadini sono il blu ed il bianco, ripresi anche dal comune di Ciampino, fino al dicembre 1974 unito a Marino. In variante al blu, viene a volte usato il celeste.

Il motto cittadino è SPQM, Senatus Populusque Marinensis, coniato nel 1835, dopo l'elevazione a città, sulla falsariga del celebre SPQR.

Onorificenze

- Titolo di città; conferito con motu proprio nel 1835 da papa Gregorio XVI.

Ricorrenze

- 27 gennaio: Giorno della Memoria (1945). Nel 2016 è stato piantato un "Ulivo della Memoria" nel parco pubblico di Villa Desideri, di fronte alla biblioteca comunale "Vittoria Colonna", presso il quale viene svolta la commemorazione delle vittime dell'Olocausto.

- 2 febbraio: anniversario del bombardamento aereo alleato sul centro storico di Marino (1944). Viene suonata la sirena antiaerea di Palazzo Colonna. Le vittime dei bombardamenti aerei del 1944 sono commemorate su quattro steli erette presso il monumento ai Caduti in piazzale degli Eroi, e su quattro lapidi affisse ai pilastri della basilica di San Barnaba presso l'altare del Crocifisso.

- 10 febbraio: Giorno del ricordo (1947). Marino ha dedicato un piazzale ai Caduti delle Foibe. La memoria dell'esodo giuliano-dalmata è stata coltivata da Giovanni Lovrovich, nato a Sebenico nel 1915, emigrato da Zara nel 1948, giunto a Marino nel 1950 ed abate parroco della basilica di San Barnaba dal 1954 al 1989.

- 11 giugno: festa patronale di San Barnaba apostolo (1619).

- 25 aprile: Anniversario della liberazione (1945). Viene reso omaggio al monumento ai Caduti in piazzale degli Eroi e, solitamente, alle lapidi apposte in via di Palazzo Colonna ed in piazza Giuseppe Garibaldi per commemorare tre caduti nella guerra di liberazione, Fernando Lanciotti,[90] Walter Ludovisi,[91] ed Anna Maria Enriques Agnoletti.

- 2 novembre: Commemorazione dei defunti. I parroci, i fedeli e l'Amministrazione comunale si recano in processione presso il cimitero monumentale di Marino.

- 4 novembre: Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate (1918). La commemorazione viene svolta sia presso il monumento ai Caduti in piazzale degli Eroi che presso la lapide commemorativa nel Barco Colonna (Parco della Rimembranza).

Il 13 giugno a Santa Maria delle Mole, in piazza Sandro Sciotti, viene commemorato il vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri Sandro Sciotti, medaglia d'Oro al valor militare alla memoria,[92] rimasto ucciso nel 2002 in uno scontro a fuoco con due rapinatori di fronte ad un istituto di credito.

Remove ads

Monumenti e luoghi d'interesse

Riepilogo

Prospettiva

Architetture religiose

- Santuario di Santa Maria dell'Acquasanta

- Chiesa di Santa Maria delle Grazie

- Chiesa della Santissima Trinità

- Basilica collegiata di San Barnaba apostolo

- Oratorio del Gonfalone

- Chiesa e convento del Santissimo Rosario

- Chiesa di Sant'Antonio di Padova

- Chiesa cimiteriale dell'Addolorata (1868-1870) (Cimitero monumentale di Marino)

- Chiesa di Nostra Signora del Santissimo Sacramento (1942-1949) (Frattocchie)

- Chiesa di San Giuseppe (1953) (Frattocchie)

- Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice (1955) (Fontana Sala)

- Chiesa della Natività di Maria Vergine (1959-1960) (Santa Maria delle Mole)

- Chiesa di Santa Rita da Cascia (Cava dei Selci)

- Ex-chiesa di Santa Lucia (Museo civico "Umberto Mastroianni")

- Chiesetta rurale di via Spinabella, detta "di Capri". Piccolo edificio di culto risalente al XVII secolo, pertinente alla Villa Gabrielli poi Capri. La pala d'altare raffigura la Madonna col Bambino attorniata da un Evangelista e san Francesco d'Assisi.[93]

Sono esistite in passato chiese dedicate a:

- San Giovanni Battista (ritenuta la più antica chiesa parrocchiale di Marino, nel rione Castelletto), sconsacrata insieme all'altra parrocchiale di Santa Lucia quando fu costruita e consacrata la chiesa di San Barnaba;

- San Rocco, edificata nel 1657,[94] dopo la peste del 1656, ed intitolata al santo che si riteneva protettore dalle malattie infettive, fu parzialmente demolita alla fine della seconda guerra mondiale. Fu sede dell'Università dei Bovattieri, influente università agraria esistita a Marino fino al 1797.

Sul territorio comunale si contano almeno 32 immagini mariane,[95] alcune delle quali di notevole interesse storico e socio-culturale, come la Madonna de 'u Sassu a Borgo Garibaldi (1596), la Madonna c.d. di Giani in Corso Vittoria Colonna (1796), la Madonna del Buon Consiglio in via Roma, la Madonna delle Mole (1949) nella frazione omonima.

Architetture civili

- Palazzo Colonna

- Ex-palazzo Comunale

- Villa Desideri (Villa Colonna di Belpoggio)

- Casino Colonna

- Palazzo c.d. Bandinelli (già Casino Stella). Nel XVI secolo l'edificio ospitava l'"osteria della posta" di proprietà della famiglia Colonna; nel 1683 il duca Lorenzo Onofrio Colonna lo vendette ad Ortensia Ianni, coniugata al conte Francesco Stella, damigella d'onore di Maria Mancini. Al periodo degli Stella risale la trasformazione in palazzetto signorile. L'edificio fu acquistato nel 1776 da monsignor Pier Francesco Foggini, che lo lasciò nel 1783 al Collegio nazionale fiorentino di Roma, intitolato alla memoria del commerciante fiorentino Bartolomeo Bandinelli. Il Collegio Bandinelli era destinato ai figli dei membri dell'Arcionfraternita di San Giovanni Decollato, che firmò il proprio possesso dell'edificio con il bassorilievo del proprio stemma sul portale principale. L'edificio ospitò gli studenti del collegio fino al 1819, poi fu posto in affitto ed adibito a vari usi fino a che l'Arciconfraternita, nel 1995, eseguì importanti lavori di restauro, per ospitare nell'edificio dal 2002 la Comunità Casa Gioia della Comunità Nuovi Orizzonti.[96]

- Palazzo Castagna. Il palazzo fu eretto sulla nuova "Strada Larga" anteriormente al 1590 dal cardinale Giovanni Battista Castagna, poi divenuto papa Urbano VII.[97] Per via dei fregi della facciata, un tempo dipinti ed alternati a mosaici, è soprannominato dai marinesi "'u palazzu pentu" ("il palazzo dipinto"). L'eccentrica decorazione mista (pittura, scultura, e mosaico) cosituisce un unicum nel quadro del tardo manierismo romano.[98] Mentre ancora agli inizi del XX secolo le decorazioni si presentavano in discreto stato di conservazione, nel 2005 solo sedici riquadri erano leggibili.[98] Attualmente (2025) il palazzo è suddiviso in vari appartamenti privati.

- Palazzo di Antonio Capri (Corso Trieste). La decorazione della facciata, ispirata alle realizzazioni di Giuseppe Valadier, risale agli anni 1830-40 dell'Ottocento.[99] Nel 1855 ospitò la residenza provvisoria del Governo.[100]

- Palazzo di Francesco Capri (Piazza Giacomo Matteotti). Venne edificato nel 1891 da Francesco Capri, imprenditore locale attivo nell'estrazione del peperino dalle locali cave. Gli ornamento del palazzo sono tutti in peperino, incluso il portale sorretto da due colonne e le finestre a timpano al primo piano e a stipite al secondo.

- Villa Colizza (Villa Colonna di Bevilacqua)

- 'Villa della Sirena (Frattocchie)

- Villa Gabrielli (poi Villa Sara)

- Villa Castruccio

- Casale Licia

Architetture militari

Il territorio della Campagna Romana è punteggiato di torri, edificate a partire dal X-XI secolo con funzione di vero e proprio sistema semaforico, dalle torri di vedetta esterne verso il castello baronale.[102] L'efficacia militare di queste strutture in genere cessò a partire dal XIV secolo, con l'introduzione delle armi da fuoco. In alcuni casi le torri, munite di un antemurale, si trasformarono in veri e propri castelletti.[103]

Sul territorio comunale di Marino rimane la presenza o la memoria delle seguenti fortificazioni medioevali:

Tor Leonardo. Posta in località Frattocchie a presidio del tracciato medioevale della via Appia, di un fosso e di un appezzamento di terra "ad pedem Turris Leonarde", in comunicazione visiva con il castello di Tor Messer Paoli. La torre medioevale sorge sul conglomerato di un sepolcro romano.[104] Le prime notizie al riguardo risalgono al 1388;[105] appartenne al Capitolo di San Pietro in Vaticano, all'abbazia di Grottaferrata (vazolum de Torre Leonardo, 1467)[105] e quindi ai Colonna,[106] che la inserirono nella tenuta pertinente alla Villa della Sirena, in seguito divenuta proprietà dei padri Trappisti. È visibile da via Costa Rotonda.

Castello di Palaverta. Posto in località Frattocchie a presidio della via Nettunense, deve il nome ad un tale Paolo Averta, la cui vedova, Rita, è ricordata in un documento del 1443. All'inizio del XVI secolo doveva essere già diruto, e fu riconvertito in casale dai monaci di Grottaferrata. Fino ai primi anni del XX secolo si conservavano significativi resti delle murature in blocchetti di peperino misti a marmi e tufelli pertinenti a tre edifici, uno dei quali dotato di torre, circondati da un antemurale alto circa due metri.[107] L'urbanizzazione moderna ha cancellato completamente le tracce di queste strutture medioevali.

Torre Castellazza. Posta a circa 300 metri dal sito del castello di Palaverta, all'altezza del km 1,800 della via Nettunense, è alta 15 metri. Fungeva da vedetta tra i castelli di Palaverta e Castelluccia. È inserita in una moderna abitazione.[107]

Castello di Castelluccia. Posto in località Castelluccia, all'altezza del km 2,400 della moderna via Nettunense, a presidio della via per Nettuno e del fosso della Torre. Le prime notizie della sua esistenza risalgono al 1286, quando apparteneva agli Orsini. Si ritiene comunemente sia questa la "castelluzza" di Marino rasa al suolo da Cola di Rienzo nel 1347, episodio di cui fornisce una vivace descrizione la Cronica dell'Anonimo Romano.[48] Alla fine del XIV secolo era ridotto a casale.[108][109]

Torretta di Sant'Eufemia. Posta a circa un chilometro di distanza dal sito del castello di Castelluccia, in località Santa Fumia (evidente corruzione di Sant'Eufemia), è una torre di guardia con funzione anche giurisdizionale attestata già in un documento del 1205.[110]

Tor Messer Paoli. Posta 1200 metri a nord est di Frattocchie, a presidio della via di Mola Cavona - via di Sassone, deve il suo nome alla memoria della massa Pauli ex coropore patrimonii Appiae,[111] colonia agricola attestata già nell'VIII secolo, stabilitasi su strutture di epoca romana. Una torre (turris domini Paoli) è attestata nel 1385.[112] Allo stato attuale (2025) le rovine della struttura consistono in un muro alto circa 5 metri e lungo 10 metri all'interno di un terreno agricolo privato.

Altro

Fontane e fontanili

- Fontana dei Quattro Mori. La fontana, diventata simbolo della città, venne realizzata nel 1632 su commissione della Comunità per celebrare la vittoria di Marcantonio II Colonna nella battaglia di Lepanto del 1571:[113] il progetto, realizzato dall'architetto Sergio Venturi,[113] venne stravolto per desiderio del duca Filippo I Colonna e per gusto dello scultore Pompeo Castiglia.[113] Alla fine si presentò come una colonna di marmo bianco a cui erano legati quattro mori, il tutto sorretto da otto sirene in una vasca di peperino.[113] La fontana, collocata nell'attuale piazza Lepanto, venne gravemente danneggiata dal crollo di Palazzo Colonna in seguito al bombardamento aereo anglo-americano del 2 febbraio 1944,[113] ed è stata ricostruita nel 1969 da un gruppo di scultori marinesi nell'attuale collocazione di piazza Giacomo Matteotti.[114] La fama della fontana è indissolubilmente legata al "miracolo delle fontane che danno vino" che si svolge durante la Sagra dell'Uva: infatti fu la prima fontana a dare vino il 4 ottobre 1925.

- Fontanile d'Ammonte. Lavatoio situato fuori dall'abitato nel quartiere Acquasanta presso l'omonima torre, utilizzato fino agli anni trenta del Novecento come lavatoio pubblico per l'abbondanza di acque sorgive e la presenza nelle vicinanze della marana delle Pietrare.

- Fontana del Nettuno. La fontana, collocata in piazza San Barnaba, venne commissionata dal Comune allo scultore siciliano Michele Tripisciano nel 1889.[115] Al centro della vasca ellittica, dotata di due beverini laterali, è posizionato il gruppo scultoreo in marmo bianco di Nettuno e Tritone che denomina la fontana stessa.

- Fontanile Comunale. Fontanile edificato dal Comune nel 1896 nel quartiere Borgo Garibaldi come abbeveratoio pubblico poco fuori dall'abitato,[116] lungo la strada più trafficata verso Roma, la Strada Provinciale 73/a Via Castrimeniense.

- Fontana "di Gaudenzio". Abbeveratoio pubblico situato sotto le "mura bramantesche" sul fronte occidentale di Palazzo Colonna, denominato così per ignote ragioni e demolito negli anni cinquanta per far posto ad alcuni posti macchina.[117] Una piccola fontana in stile è stata ricostruita sul posto nel 2012.

Altre fontane più recenti sono la fontana di via Giuseppe Garibaldi, inserita nel complesso della scalinata che sale dalla via alla soprastante piazza San Barnaba, edificata negli anni sessanta; la fontana di piazza Giuseppe Garibaldi, situata al centro del giardino pubblico dell'omonima piazza, costruita in occasione del campionato mondiale di calcio 1990,[118] quando Marino ospitò il ritiro ufficiale della nazionale di calcio dell'Italia: per la stessa occasione venne realizzata la fontana di corso Vittoria Colonna presso l'ingresso del parco pubblico di Villa Desideri. Una fontana in stile berniniano era stata collocata al centro di piazza Giacomo Matteotti dopo il trasferimento della residenza comunale presso l'attuale Palazzo Matteotti nel 1884, ma venne smantellata nel 1903 per fare spazio alle rotaie delle Tramvie dei Castelli Romani.[119]

Monumenti

- Monumento ai Caduti. Il primo monumento ai Caduti posto in opera a Marino fu realizzato dallo scultore Ettore Ferrari dopo la prima guerra mondiale[120] e collocato nell'attuale largo Giacoma de Settesoli: raffigurava un eroe di bronzo vestito solo di un elmo greco con la mano destra protesta verso l'alto e la fiaccola della vita nella mano sinistra.[120] Questo monumento venne rimosso a seguito delle vicende belliche della seconda guerra mondiale, ed un nuovo monumento ai Caduti venne progettato solo nel 1969 e collocato in piazzale degli Eroi:[120] era formato da un'ara in peperino, circondata da lunghe lastre di acciaio innalzate verso l'alto.[120] Con l'inizio dei lavori per la realizzazione di un parcheggio multipiano nel piazzale, alla fine degli Ottanta, il monumento venne smantellato e ne venne ricostruito uno nuovo, nello stesso sito al termine dei lavori, solo nel 1998, ad opera dello scultore Alberto Piras.[120]

- Il Guerriero. Opera di grandi dimensioni realizzata in bronzo dallo scultore Umberto Mastroianni, residente presso il Casino Colonna fino alla morte avvenuta nel 1998, donata dall'autore al Comune e collocata nei primi anni novanta in largo Guglielmo Oberdan, ai piedi di Palazzo Colonna.

- Il grande volo. Altra opera di grandi dimensioni (3 mt di altezza, 2,40 mt di larghezza, 1.50 mt di profondità, 500 kg di peso) realizzata in bronzo dallo scultore Umberto Mastroianni. Inizialmente destinata ad una fontana per Piazzale degli Eroi al quartiere Trionfale Roma, fu donata dallo scultore alla cittadinanza e collocata di fronte alla facciata settentrionale di Palazzo Colonna grazie all'interessamento della Banca di Marino e della Pro Loco nel 1995.[121] Dal 2001 è stata trasferita in piazza Lepanto, sul lato orientale del palazzo.

- All'Uomo di Boville (1992). Opera in peperino di grandi dimensioni dello scultore marinese Paolo Marazzi,[122] collocata al bivio della strada statale 7 via Appia Nuova con la strada statale 207 via Nettunense, a Frattocchie.[123]

- il monumento alla Fratellanza dei Popoli, opera dello scultore marinese Paolo Marazzi,[122] realizzata per la prima edizione della Biennale del 1978 e collocata nell'attuale largo Giacoma de Settesoli;[120]

- L'Astronauta di Paolo Marazzi (1981) in piazza Palmiro Togliatti a Santa Maria Delle Mole;

- "Donna come goccia d'acqua" di Asano Hiroyuki in piazzale Mario Mercuri (San Rocco);

- "Forma del tempo" dell'artista svizzero Guido Pertusi, collocata in piazzale Mario Mercuri (San Rocco).

- "La Famiglia", opera dello scultore giapponese Kazuto Kuetani, realizzata per la seconda Biennale del 1980 e collocata nel parco pubblico di Villa Desideri;[124]

- "Opera dedicata alla mitologia spagnola", dello scultore spagnolo Luis Ramos, realizzata per la settima Biennale del 1990 e collocata nel giardino pubblico di piazza Giuseppe Garibaldi;[124]

- "Il serpente di Cleopatra", scultura dell'artista egiziano Yousri Hassan, collocata in Piazza Europa, nel quartiere Vascarelle.

- "Drago" dello scultore spagnolo Luis Ramon (1990) in via Cave di Peperino.

- "Uomo con Angelo" della scultrice francese Sylvie Kleine, collocata in via Giuseppe Garibaldi davanti alla sede centrale della Banca di Credito Cooperativo San Barnaba;

- "Forme Marine" (1980) dell'artista marinese Mario Gavotti, collocata nel parco San Rocco (piazzale Mario Mercuri); unaa seconda scultura dello stesso autore è stata collocata nell'Ostello della gioventù (2000)

- "Cristo dolente" bassorilievo di Mario Gavotti nelle grotte sotto il comune antico rifugio dei bombardamenti (2015).

- "Volto antico" di Mattia Pagliarini, bassorilievo in peperino collocato presso il parco Cave di Peperino (2024).

- lapide commemorativa nel Barco Colonna, allestito come "Parco della Rimembranza" nel 1927. Oltre all'elenco dei 120 caduti nella prima guerra mondiale scolpito nella roccia, sotto la citazione latina "Dulce et decorum est pro patria mori", furono piantati altrettanti alberi lungo il viale del parco per ogni caduto, commemorato da una croce con il nome: già pochi anni dopo le croci erano state disperse ed anche la maggior parte degli alberi non è sopravvissuta. Il sito è stato inserito tra i "luoghi di memoria" per il centenario della prima guerra mondiale nel 2017,[125] e vi si tengono le commemorazioni istituzionali dei caduti durante le ricorrenze nazionali.

Nel 2023 è stato collocato all'interno del Presidio ospedaliero "San Giuseppe" di Marino un busto in bronzo del chirurgo Mario Montalembert Giordani, per molti anni primario nel nosocomio marinese ed è scomparso nel 2014,[126] opera realizzata da Umberto Mastroianni. L'opera è stata donata dalla Fondazione "Roma Chirurgia" al Comune di Marino.[127]

Siti archeologici

Il territorio di Marino "innumeris antiquitatum vestigiis refertissimus est" ("è ricchissimo di innumerevoli vestigia dell'antichità"), come ebbe a dire Athanasius Kircher nella sua opera sul Lazio.[128] La più antica testimonianza archeologica disponibile è rappresentata da un fondale di capanna dell'età del ferro rinvenuto nel quartiere Cave di Peperino negli anni settanta dall'attuale direttore del museo civico di Albano Laziale Pino Chiarucci.[129] Altri rinvenimenti pre-romani erano già stati portati in luce fin dall'Ottocento e per tutti gli anni dieci del secolo successivo durante lo scavo delle necropoli individuate nelle località Riserva Del Truglio, Pascolari di Castel Gandolfo, Campofattore ed in altri luoghi lungo la corona del Lago Albano.[130]

L'individuazione dell'antica città latina di Mugillae presso Santa Maria delle Mole, seppur a lungo discussa, attualmente sembra essere veritiera,[131] e Legambiente assieme ad alcuni cittadini cercano di salvare il probabile sito della città (mai esplorato da archeologi) dall'espansione edilizia dilagante.[132] Per quanto riguarda il sito di Bovillae, scavi archeologici furono effettuati tra il 1823 ed il 1825[133] e poi nel 1910[133] e nel 1930,[133] portando alla luce numerosi interessanti reperti tra cui il famoso circo, ed individuando il sito del teatro e della "scola actorum", del tempio di Veiove e del sacrario della gens Iulia.[134]

Al centro di Marino, il ritrovamento più sensazionale è stato, nel 1962,[135] quello del mitreo di Marino, uno dei tre mitrei dipinti in Italia e tra i migliori al mondo per stato di conservazione e qualità artistica.[136] Un altro importante rinvenimento è stato fatto sotto l'ex-chiesa di Santa Lucia, alla fine degli anni novanta, con il ritrovamento di una cisterna romana adattata in seguito a luogo di culto cristiano:[137] proprio negli spazi dell'ex-chiesa è stato collocato nel 2000 il museo civico "Umberto Mastroianni", che raccoglie alcuni resti archeologici già conservati nell'antico antiquarium comunale costituito nel 1904[138] a Palazzo Colonna e disperso dai bombardamenti aerei anglo-americani del 1944.

Recentemente sono stati portati alla luce due tratti di strada in località Frattocchie. Il primo sembra un diverticolo della Via Nettunense e si dirige verso i Colli Albani per breve tratto, mentre il secondo è un diverticolo della Via Appia rinvenuto durante gli scavi per la realizzazione del McDonald's nell'area ex STAFF e si dirige verso il Vicolo del Torraccio. Lungo questo secondo diverticolo sono state individuate tre tombe, ognuna occupata da uno scheletro. L'area, all'interno del Mac Donald, è stata resa visitabile e protetta da coperture in vetro. Infine lungo il tratto dell'Appia Antica a ridosso di Via della Repubblica in Santa Maria delle Mole è stata individuata e portata alla luce una struttura che sembrerebbe essere un piccolo centro termale, e lungo Via delle Repubblica stessa sono venuti alla luce, durante gli scavi per il collocamento di cavi da parte dell'ENEL, tratti di mosaico pavimentale e altri resti che sono attualmente in fase di studio.[139][140]

Aree naturali

Il territorio di Marino è attraversato dalla via Francigena. Il Comune di Marino è uno soci fondatori della DMO "Francigena Sud nel Lazio".[142] Nel 2022 il Circolo Legambiente "Appia Sud il Riccio" ha creato il percorso "La Via del Riccio",[143] che parte dall'Info Point Appia Antica X - XI miglio di Santa Maria delle Mole ed arriva a Marino centro, costituendo un congiungimento tra il Parco regionale dell'Appia antica ed il Parco regionale dei Castelli Romani.

Le aree di verde pubblico del territorio sono:

- Parco Cave di Peperino (Marino centro)

- Giardino di piazza Giuseppe Garibaldi (Borgo Garibaldi) (Marino centro)

- Barco Colonna (Parco della Rimembranza) (Marino centro)

- Parco di Via Aurelio del Gobbo (Civitella) (Marino centro)

- Parco "Daniele Innocenzi"[144] (Civitella) (Marino centro)

- Aree verdi di piazzale degli Eroi (Marino centro)

- Parco dell'Acquasanta (Marino centro)

- Giardino di piazza Europa (Vascarelle) (Marino centro)

- Piccolo Parco - Berardino Cicchetti (Villa Desideri) (Marino centro)

- Parco Niccolò antistante piazzale dello Sport (Cava dei Selci)

- Parco Sassone 2 (Via Appia Nuova Vecchia Sede n. 31) (Cava dei Selci-Frattocchie)

- Parco di Via Castagnole n. 49/B (Castagnole 1) (Frattocchie)

- Parco di Via Castagnole n. 73 (Castagnole 2) (Frattocchie)

- Parco Frattocchie (Via J. F. Kennedy vicino civico n. 15) (Frattocchie-Palaverta)

- Parco Kennedy (Frattocchie-Palaverta)

- Parco "Ruggero Lupini" (ex-Spigarelli) (Santa Maria delle Mole)

- Parco degli Ulivi (Frattocchie-Palaverta)

- Giardino Santa Rita (Frattocchie-Palaverta)

- Parco delle Molette (Piazza Gianni Chinea) (Castelluccia-Fontana Sala)

- Parchetto di Via del Divino Amore n. 22 (Frattocchie-Palaverta)

- Giardino Gianni Micoli (Via Valle dei Preti n. 6) (Castelluccia-Fontana Sala)

- Giardinetti Vicolo del Divino Amore fronte civico n. 11 (Frattocchie)

- Giardino Due Santi Via del Pascolaro vicino civico n. 20 (Due Santi)

- Parco Confini Castel Gandolfo (Due Santi)

- Parco pubblico di Villa Desideri (Marino centro)

- Bosco Ferentano (Marino centro)

- Parco della Pace (Cava dei Selci)

- Parco Sassone (Cava dei Selci)

- Parco "Giovanni Falcone" (Santa Maria delle Mole)

- Parco "Suor Maria Gregorini"[145] (Marino centro)

- Parco "Maura Carrozza"[146] (Santa Maria delle Mole)

Il 54,9% del territorio comunale è terreno agricolo, il 6,3% è boscoso, il verde urbano occupa l'1,1% del territorio (25,67 ettari).[147]

Tra i luoghi di particolare interesse naturalistico, il Bosco Ferentano[148], dell'estensione di 22 ettari accoglie una delle poche zone boschive dei Colli Albani in cui il bosco misto (il cosiddetto bosco Q.T.A., querce, tigli ed aceri)[149] abbia resistito di fronte all'avanzata del castagno introdotto dall'uomo tra Seicento e Settecento, e che copre circa l'80% della superficie boschiva del Parco dei Castelli Romani.[149]

Al di fuori del centro storico, la prima area verde fu il parco Sassone di Cava dei Selci, recintato nel 1977:[123] in seguito sorsero il parco Spigarelli (1980)[123] ed il parco di via Pietro Maroncelli a Santa Maria delle Mole, quest'ultimo intitolato al magistrato Giovanni Falcone nel 1993.[123] Il parco Spigarelli è stato intitolato alla memoria di Ruggero Lupini, che fu uno dei promotori della sua creazione.[150]

Il parco della Pace di Cava dei Selci è stato ricavato nell'area occupata dalle rotaie delle Tranvie dei Castelli Romani (in funzione su questa tratta fino al 1965)[151] negli anni novanta, ed accoglie una cavea per 800 spettatori:[123] nel 2009 è stato sottoposto a nuovi lavori di sistemazione.[152]

Remove ads

Società

Riepilogo

Prospettiva

Evoluzione demografica

Abitanti censiti[153]

Etnie e minoranze straniere

I cittadini stranieri residenti a Marino sono 3 235[154], così suddivisi per nazionalità (sono indicati solo i dati superiori alle 50 unità):

Lingua e dialetti

Oltre alla lingua italiana, a Marino non sono ufficialmente riconosciute altre lingue. Il dialetto locale è incluso nella famiglia del dialetto laziale centro-settentrionale.

Nelle frazioni di Marino la situazione è più complicata: al dialetto marinese si sono sovrapposti altri dialetti castellani e le parlate dialettali dei tanti immigrati da varie parti d'Italia nel secondo dopoguerra, soprattutto dialetti abruzzesi, marchigiani, veneti, laziale meridionale, e altri dialetti meridionali in genere. Vi è comunque una tendenza alla generale espansione del dialetto romanesco un po' in tutta l'area metropolitana di Roma e soprattutto nel suo quadrante meridionale.[155]

Religione

Chiesa cattolica

La religione più diffusa a Marino è il Cristianesimo nella confessione cattolica. Il territorio comunale ricade nella diocesi di Albano, una delle sedi vescovili suburbicarie (per le quali oltre al vescovo titolare viene nominato un cardinale vescovo).

Esistono sette parrocchie, sei delle quali fanno capo al Vicariato di Marino, ed una al Vicariato di Ciampino:

Vicariato di Marino:

- basilica di San Barnaba (basilica minore) a Marino centro;

- chiesa parrocchiale della Santissima Trinità a Marino centro;

- chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie a Marino centro;

- chiesa parrocchiale della Natività della Beata Maria Vergine a Santa Maria delle Mole;

- chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano a Frattocchie;

- chiesa parrocchiale di Maria Santissima Ausiliatrice a Fontana Sala.

Vicariato di Ciampino:

Sul territorio comunale esistono diverse comunità monastiche, maschili e femminili, alcune delle quali presenti da lungo tempo e che hanno stretto forti legami con la popolazione, come quelle delle Piccole Sorelle dei Poveri (1893, localmente e popolarmente note come "Monache Camporesi"), delle Suore della Sacra Famiglia di Bordeaux (1927, "Monache della Speranza"), delle Suore missionarie di Nostra Signora degli Apostoli (1938, "Monache di Colizza"), le Suore oblate di Gesù e Maria a Frattocchie (1941), le Betlemite figlie del Sacro Cuore a Sassone, le Figlie del Divino Zelo ("Villa del Sole"), per citarne alcune.

I Missionari oblati di Maria Immacolata hanno a Marino il loro Centro giovanile, in memoria del sacrificio del confratello padre Armando Messuri nel 1944.[156]

In passato la comunità religiosa femminile delle Maestre Pie Venerini, fondata nel 1732, ha avuto una grande importanza nell'educazione dei giovani ed in particolare delle ragazze.[157] Anticamente sono esistite comunità religiose dei padri Agostiniani (1580-1954), dei Chierici regolari minori (1637), dei padri Dottrinari (1835-1870), dei padri Giuseppini (1920-1923), che pure contribuirono in diversi modi allo sviluppo della comunità.

Marino ospita la casa madre delle Piccole Discepole di Gesù, associazione laicale religiosa femminile fondata nel 1919. Esiste anche il ramo maschile dei Discepoli di Gesù.

La comunità di Marino ha dato i natali ai Servi di Dio Guglielmo Grassi (inchiesta diocesana conclusa nel 2025) e Zaccaria Negroni (inchiesta diocesana conclusa nel 2005). In passato fu considerata venerabile anche la figura di Barbara Costantini (1700-1773).[158]

Viene ancora portata avanti la lunga tradizione delle confraternite, che secondo una versione riportata dagli autori antichi avrebbe avuto uno dei centri di diffusione proprio a Marino.[159] In passato le confraternite erano numerose e floride, in quanto dotate di un considerevole potere economico (immobili e fondi rustici derivanti da lasciti testamentari e donazioni). Nel 1806 a Marino operavano sette confraternite, di sedici che esistevano in tutta la diocesi di Albano.[160] Le confraternite erano:[161]

- Confraternità della Carità (o "di Gesù, Giuseppe e Maria"), con sede presso la chiesa di Sant'Antonio da Padova al rione Castelletto. La confraternità aveva finalità analoghe all'Arciconfraternità dell'Orazione e Morte di Roma, cui era affiliata, aveva un "Provveditore ai Morti" ed alla fine del XVIII secolo gestiva il primo ospedale cittadino. In epoca post-unitaria, la gestione dell'ospedale di Marino passò all'ente detto "Congregazione di Carità".

- Arciconfraternita del Gonfalone, le cui origini risalirebbero al XIII o XIV secolo. Ebbe sede presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie, e poi nell'Oratorio del Gonfalone annesso alla basilica di San Barnaba;

- Confraternita della Madonna del Rosario, fondata nel 1620, ricostituita per il trasporto della macchina processionale della Madonna del Rosario durante le celebrazioni della Sagra dell'uva la prima domenica di ottobre;

- Confraternita del SS. Crocifisso, fondata nel 1610;

- Confraternita delle Anime del Purgatorio;

- Confraternita del Santissimo Sacramento.

Chiesa ortodossa

Esiste a Marino una parrocchia ortodossa romena intitolata ai santi Ermilo e Stratonico, dipendente dalla diocesi ortodossa romena d'Italia. La comunità si riunisce nei locali sottostanti la basilica di San Barnaba, in Via Giuseppe Garibaldi n. 54, messi a disposizione dalla parrocchia cattolica.

Testimoni di Geova.

La comunità di fedeli che aderisce alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova fa riferimento alla Sala del Regno sita in Via del Fontanile Anagnino n. 62 in località Morena, nel comune di Roma.

Tradizioni e folclore

A Marino durante la Sagra dell'Uva si svolge uno dei cortei storici in costume più antichi d'Italia: la prima edizione si tenne nel 1929,[162][163] e fu saltuariamente ripresa negli anni successivi finché non si riprese a celebrarla con continuità a partire dal 1969 per iniziativa del gruppo culturale "Storia ed Arte":[162] dagli anni novanta il corteo viene curato da due associazioni culturali che realizzano i costumi e reperiscono i figuranti, "Arti e Costumi Marinesi" (nata nel 1995)[164][165] e "Lo Storico Cantiere" (nata nel 1991).[166]

Il corteo storico ricorda il ritorno del feudatario Marcantonio II Colonna in patria dopo la vittoria ottenuta come ammiraglio della flotta pontificia nella battaglia di Lepanto del 1571 contro l'impero ottomano: tuttavia non si ricorda l'ingresso a Marino, avvenuto probabilmente in forma privata il 4 novembre 1571,[61] bensì l'ingresso trionfale a Roma, concesso all'ammiraglio vittorioso da papa Pio V il 4 dicembre dello stesso anno.[163][167]

Era originario di Marino il poeta e drammaturgo romanesco Leone Ciprelli, anagramma di Ercole Pellini (1873-1953). Fu lui l'iniziatore della Sagra dell'uva, nel 1924, ed il promotore del concorso di canzone e poesia romanesca che si tenne durante la Sagra stessa dal 1926 fino allo scoppio della seconda guerra mondiale. In quegli anni, Marino fu uno dei principali centri di diffusione della canzone e della poesia dialettale romanesca.[168]

Qualità della vita

Sulla base delle statistiche sulle dichiarazioni fiscali delle persone fisiche per l'anno di imposta 2022 pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il reddito complessivo medio della popolazione residente a Marino è pari a 23.749,00 €.

Remove ads

Cultura

Riepilogo

Prospettiva

Istruzione

Biblioteche

La principale biblioteca del territorio è la biblioteca comunale "Vittoria Colonna", situata nella palazzina del parco pubblico di Villa Desideri. Questa istituzione è stata fondata nel 1984[169] ed oggi raccoglie circa 24.000 volumi[169] ed oltre 1700 documenti[169] datati tra il 1835 ed il 1957 provenienti dall'archivio comunale. La biblioteca è stata fra i soci fondatori del Sistema bibliotecario dei Castelli Romani nel 1997, piazzandosi al terzo posto per patrimonio librario fra le biblioteche castellane.[170]

Dall'aprile 2004 a biblioteca comunale "Vittoria Colonna", d'accordo con il Sistema Bibliotecario Castelli Romani, mantiene un punto lettura e prestito per ragazzi presso la frazione di Santa Maria delle Mole.[171]

Al piano terra di Palazzo Colonna, presso la sede dell'associazione pro loco, è situata da diversi anni la biblioteca di interesse locale "Girolamo Torquati", specializzata nella raccolta di materiale riguardante la storia e le tradizioni locali.

Da luglio 2017 è attiva la Biblioteca popolare Bibliopop-"Giselda Rosati" nata dall'utilizzo del "Fondo Lello Raffo" donato alla Associazione Acab di Marino, in S. Maria delle Mole, via S. Pellico,12 (https://associazioneacabblog.wordpress.com/). Bibliopop non ha spazi sufficienti per la lettura e quindi promuove soprattutto prestito librario tramite il sito web o direttamente dove poter consultare il patrimonio librario in via di incrementazione e già con circa 1500 volumi dal 1860 ai giorni nostri.

Scuola

Sul territorio comunale esistono 9 servizi educativi per l'infanzia accreditati ai sensi delle DGR n. 903/2017 e DGR n. 964/2022:[172]

- Asilo nido comunale di Marino centro, Via Monsignor Guglielmo Grassi n. 2 (25 posti autorizzati);

- Asilo nido comunale di Santa Maria delle Mole, Via Pietro Micca n. 2 (36 posti autorizzati);

- Asilo nido privato "La Foresta Incantata", Via Arturo Toscanini n. 17;

- Asilo nido privato "Il mondo dei bambini", Via Pier Giorgio Frassati nn. 23/25;

- Asilo nido privato "Il mondo dei bambini", Via Nettunense km 3,040;

- Asilo nido privato "Il piccolo principe", Viale della Repubblica n. 280;

- Asilo nido privato "Il girasole", Viale della Repubblica n. 216;

- Asilo nido privato "Agorà", Via Guglielmo Pepe n. 14.

Scuola dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria di primo grado

- Istituto comprensivo Marino Centro (codice meccanografico RMIC8A100A). Comprende le seguenti scuole:

- Scuola dell'infanzia Vascarelle (codice meccanografico RMAA8A1017)

- Scuola dell'infanzia - Sandro Pertini (codice meccanografico RMAA8A1028)

- Scuola dell'infanzia - Massimo D'Azeglio (codice meccanografico RMAA8A1028)

- Scuola primaria Sandro Pertini (codice meccanografico RMEE8A101C)

- Scuola primaria Massimo D'Azeglio (codice meccanografico RMEE8A102D)

- Scuola secondaria di primo grado Giuseppe Ungaretti - Giacomo Carissimi (codice meccanografico RMMM8A101B)

- Istituto Comprensivo Santa Maria delle Mole (codice meccanografico RMIC8A400T). Comprende le seguenti scuole:

- Scuola dell'infanzia Viale della Repubblica (codice meccanografico RMAA8A401P)

- Scuola dell'infanzia Via Morosini (codice meccanografico RMAA8A402Q)

- Scuola dell'infanzia B. Ciari (codice meccanografico RMAA8A403R)

- Scuola primaria Viale della Repubblica (codice meccanografico RMEE8A4021)

- Scuola primaria Giuseppe Verdi (codice meccanografico RMEE8A4032)

- Scuola secondaria di primo grado Antonio Vivaldi (codice meccanografico RMMM8A401V)

- Istituto Comprensivo Primo Levi (codice meccanografico RMIC8A7009). Comprende le seguenti scuole:

- Marino - Castelluccia (codice meccanografico RMAA8A7027)

- Marino - Frattocchie (codice meccanografico RMAA8A7038)

- Marino - Cava dei Selci (codice meccanografico RMAA8A7049)

- Marino - Spigarelli (codice meccanografico RMAA8A705A)

- Anna Frank (codice meccanografico RMEE8A701B)

- Alessandro Silvestri (codice meccanografico RMEE8A702C)

- Marino - Ippolito Nievo (codice meccanografico RMEE8A703D)

- Marino - Elsa Morante (codice meccanografico RMEE8A704E)

- Primo Levi (codice meccanografico RMMM8A701A)

- Scuola dell'infanzia e primaria "Suore Oblate di Gesù e Maria" (codice meccanografico RM1E14600E)

- Scuola dell'infanzia e primaria "Maestre Pie Venerini" (codice meccanografico RM1A57200L)

- Scuola materna "Santa Lucia" (codice meccanografico RM1A57300C)

- Scuola dell'infanzia "Gesù Bambino" (codice meccanografico RM1A12900V)

- Scuola primaria "Nostra Signora di Betlem" (codice meccanografico RM1E072006)

Istruzione secondaria di secondo grado

L'unico istituto di istruzione secondaria di secondo grado presente sul territorio comunale è la sede distaccata dell'Istituto di istruzione secondaria superiore Amari Mercuri, che raccoglie l'eredità dell'Istituto statale d'arte Paolo Mercuri, fondato nel 1919[173] ed intitolato all'incisore Paolo Mercuri, che visse a Marino dal 1809 al 1813.[174]

Marino ospita anche la sede del Centro metropolitano di formazione professionale con indirizzo alberghiero, in Vicolo Angelo Vassallo (ex-Via Ferentum). Sono attivi i corsi, utili a conseguire le relative qualifiche professionali, di:

- Cameriere (Qualifica professionale di "Operatore della ristorazione - Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande")

- Cameriere - Tecnico dei servizi di sala e bar (IV Duale) - Diploma Tecnico dei servizi di sala e bar (IV duale)

- Cuoco (Qualifica professionale di "Operatore della ristorazione - Preparazione degli alimenti e allestimento piatti")

- Cuoco - Tecnico di cucina (IV Duale) - Diploma Tecnico di cucina (IV duale)

- Panificatore, Pasticcere e Pastaio (Qualifica professionale di "Operatore delle produzioni alimentari, con indirizzo lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno").

Università

Presso la frazione di Due Santi, al chilometro 21.5 della strada statale 7 via Appia Nuova, è situato il "campus" romano della University of Dallas,[175] inaugurato nel giugno 1994 ed utilizzato dall'università cattolica statunitense come base per i viaggi degli studenti in Europa.[176]

Musei

- Percorsi nel sottosuolo.

Le grotte sotterranee di Palazzo Colonna, probabilmente la più vasta rete di grotte tra le tante scavate nel sottosuolo del centro storico di Marino, sono state aperte al pubblico nel 1999:[177] vi si accede dalla sede dell'associazione pro loco in largo Palazzo Colonna. All'interno, il percorso espositivo si articola in due tronchi:

- Memorie di guerra: in questa parte dell'esposizione si vuole ricordare che durante la seconda guerra mondiale le grotte furono, tra il febbraio e il giugno 1944, luogo di rifugio per molti marinesi sfollati dalle proprie case a causa delle incursioni aeree anglo-americane. Qui sono rimasti ancora resti della presenza di queste persone, come scarpe, coperte ed altri oggetti della vita quotidiana, ed inoltre sono collocati dei pannelli esplicativi con materiale d'epoca.

- In vita vitis: percorso che ricorda la funzione originale degli ambienti, con esposizione di strumenti agricoli ed altro materiale per la produzione vinicola.

In questi spazi suggestivi si svolge, durante il periodo natalizio, un'esposizione di presepi chiamata "presepi in grotta".

- Museo del bottaio.

Questo piccolo spazio museale è stato allestito all'inizio degli anni duemila in una cantina di via Costa Caselle che presenta una caratteristica bombatura degli stipiti in peperino, praticata per far passare le botti. All'interno, strumenti tradizionali della viticoltura e della produzione vinicola, ed altri ricordi del mondo contadino: vi si svolgono eventi culturali soprattutto nel mese di ottobre, in corrispondenza con la Sagra dell'Uva.[178]

- Museo del Carretto a Vino.

Allestito in un piccolo locale (bettola) dove si faceva la mescita del vino, testimonia le antiche usanze della cittadina.[179]

- Museo del Vino.

Allestimento che espone gli attrezzi e gli strumenti utilizzati per la produzione del vino.[180]

Media

Stampa

La stampa nazionale a pagamento che si occupa delle notizie più importanti provenienti dalla provincia è rappresentata dalle edizioni locali dei quotidiani romani "La Repubblica" ed "Il Messaggero", mentre le notizie sportive possono apparire nell'edizione locale del "Corriere dello Sport-Stadio".

Il principale organo locale a pagamento è "Nuovo Oggi Castelli" che però ha cessato le pubblicazioni nel 2010. L'organo locale a pagamento per le notizie sportive è "Il Corriere Laziale", fondato a Roma nel 1973.[181]

Più agevole diffusione ha il quotidiano gratuito "Cinque Giorni", con sede operativa a Colleferro e diffusione in tutto il quadrante meridionale della provincia di Roma.[182]

Altri periodici locali gratuiti sono "Controluce", mensile dei Castelli Romani e dei Monti Prenestini con sede a Monte Compatri,[183] "La Voce dei Castelli", mensile con sede a Santa Maria delle Mole,[184] "Il Tuscolo", mensile dell'area tuscolana con sede a Frascati,[185] "La Città Tuscolana", altro mensile dell'area tuscolana con sede a Frascati,[186] "Punto a Capo", mensile ora non più in edicola gestito dall'omonima associazione culturale di Marino.[187]

Tra i giornali on-line un posto di rilievo lo stanno acquisendo ilmamilio.it e castellinotizie.it.

Il Comune ha un proprio organo di informazione mensile gratuito, "Comune Informa": la stessa redazione, con sede in territorio marinese, si occupa anche dei mensili istituzionali dei comuni di Ciampino e Rocca di Papa.[188] A Marino viene dato alle stampe il periodico ufficiale gratuito della diocesi suburbicaria di Albano "Millestrade".[189]

Dal 1952 al 1956 una redazione di giovani marinese diede vita al mensile "Il Marinese", completamente dedicato alla cronaca ed alle problematiche comunali: l'esperienza si concluse per mancanza di fondi e venne più volte ripresa in seguito (negli anni sessanta, negli anni ottanta e nel 2006), senza riscontrare lo stesso successo.

Dalla seconda metà degli anni settanta e fino ad inizio del 2000 hanno visto la luce diversi giornali prodotti dagli ambienti culturali, sociali e politici della sinistra marinese: TuttoMarinoTutto; La Finestra; 4Righe; Il Gazzettino di Boville.

In tutto il territorio comunale sono presenti numerose tipografie, tra le quali spicca per antichità la tipografia "Santa Lucia", fondata negli anni venti dall'abate parroco Guglielmo Grassi e da Zaccaria Negroni come dipendenza dell'oratorio parrocchiale "San Barnaba": qui hanno imparato un mestiere e trovato un lavoro molti marinesi, che poi si sono messi in proprio fondando delle loro aziende.

Musica

L'istruzione musicale ricevette sempre una particolare attenzione a Marino. Nelle "Constituzioni" del 1677 compariva l'obbligo per la comunità di tenere un fondo pubblico per stipendiare un maestro di cappella presso la basilica di San Barnaba, affinché fosse insegnata gratuitamente l'arte di suonare l'organo a quattro ragazzi talentuosi.[190]

In questo contesto si formarono diversi musicisti di valore: Giacomo Carissimi (1605-1674),[191] Bonifazio Graziani (1606-1664),[192] Giovanni Battista Mocchi (1618-1668),[193] esponenti della scuola polifonica romana. L'erudito Gaetano Moroni riporta come originari di Marino altri musicisti noti alla sua epoca (metà del XIX secolo): Giuseppe Ercole, maestro di cappella presso la corte asburgica, ed i due fratelli Falconi, maestri di cappella uno presso la famiglia reale spagnola a Madrid, l'altro presso la famiglia reale portoghese a Lisbona.[194]