トップQs

タイムライン

チャット

視点

碧海郡

日本の愛知県(三河国)にあった郡 ウィキペディアから

Remove ads

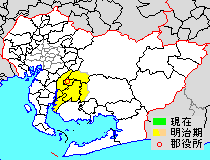

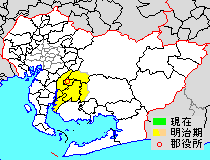

郡域

1878年(明治11年)に行政区画として発足した当時の郡域は、下記の区域にあたる。

- 岡崎市の一部(矢作川以西および赤渋町、法性寺町、上和田町、宮地町、井内町、野畑町、下和田町、坂左右町、国正町、定国町より南西)

- 碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市の全域

- 豊田市の一部(上郷地区・高岡地区)

- 西尾市の一部(米津町・南中根町・志貴野町)

碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市の5市は碧海5市と呼ばれる。面積は307.04平方キロメートル、人口は531,169人(2021年12月現在)。三河国の中では最多の人口を有する。

歴史

要約

視点

大宝年間以前は、「青見」(あおみ)と表記された。『新撰姓氏録』には、「持統天皇の御代、参河国青海郡」と書かれている。古代木簡によれば、「青見」は青見評(あおみのこおり)にあった青見里(あおみのさと)とされているが、命名の由来は不明である。青見里は、現在の安城市付近にあった里の名前である。後に、「青見」(あおみ)から「碧海」(あおみ)へと表記が変遷した[1]。

『和名抄』によれば、碧海郡は智立(知立市)・采女(不明)・刑部(安城市・刈谷市)・依網(不明)・鷲取(岡崎市)・谷部(岡崎市)・ 大市(不明)・碧海(岡崎市)・樻禮(不明)・呰見(西尾市)・河内(岡崎市)・櫻井(安城市)・大岡(安城市)・薢野(不明)・驛家(岡崎市)の15の郷を有した。古代木簡には、「知利布」または「知立」(ちりゅう・知立市)、東海道の駅家だった「鳥取」(ととり・安城市)、「鷲取郷」(安城市)、「櫻井」(さくらい・安城市)、「采女」「長谷部」(岡崎市)などの郷の名が書かれている。927年成立の延喜式では、三河三駅の1つとして、鳥捕駅(岡崎市)が見える[2][3][4][5]。

また、律令制当時は矢作川は現在の川筋(江戸時代初頭に開削)ではなく、矢作古川が本流であったため、西尾と安城は陸続きであったと思われる。よって、西尾市域のうち、南中根・米津だけでなく、志貴野辺りも旧碧海郡と推定されている。碧海郡と幡豆郡の境は、八ツ面山と推定されている。

近世以降、碧海郡は「へきかいぐん」と呼ばれた。江戸時代末期の天保年間の石高は9万石で、当時の三河国内の8郡で最大の石高を誇った。明治以降は明治用水の開発に伴う10万石以上の収量増がなされた。明治に入ると、郡役所は知立町(現・知立市)に設置されたが、1914年に安城町(現・安城市)へ移転した。

近世以降の沿革

幕末の知行

- 慶応4年

- 明治2年

- 明治3年(1870年) - 旧旗本領の一部が刈谷藩領となる(管轄は上表参照)。

- 明治4年

- 明治初年 - 中根村(現・西尾市)が改称して南中根村となる。

- 明治5年(174村)

- 明治8年(1875年) - 東鴛鴨村・西鴛鴨村が合併して鴛鴨村となる。(173村)

- 明治9年(1876年) - 上村・槌木新郷・下村が合併して上野村となる。(171村)

- 明治11年(1878年)12月20日 - 郡区町村編制法の愛知県での施行により、行政区画としての碧海郡が発足。郡役所が知立村に設置。同年、以下の各村の統合等が行われる。(156村)

- 福桶村 ← 上福桶村、下福桶村

- 土井村 ← 上土井村、下土井村

- 枡塚村 ← 馬場村、粟寺村

- 大友村 ← 東大友村、西大友村

- 矢作村 ← 西矢作村、東矢作村

- 渡村 ← 上渡村、下渡村

- 逢見村 ← 泉田村、今岡村、今川村

- 宗定村 ← 上宗定村、下宗定村

- 石井新田が城ヶ入村に、葭生場村が前浜新田に、二軒屋村が正名村に、西野新田が北野村に、八村が新堀村に、犬ヶ坪村が小垣江村に、新百姓村が八ツ橋村にそれぞれ合併。

- 桜井村の一部が分立して東町村となる。

- 中根村(現・豊田市)が北中根村に、高橋新田が高橋村にそれぞれ改称。

町村制以降の沿革

町村制施行時の3町56村

- 知立町(知立村が単独町制。現・知立市)

- 刈谷町(刈谷村が単独町制。現・刈谷市)

- 大浜町(大浜村が単独町制。現・碧南市)

- 上重原村(単独村制。現・知立市)

- 下重原村 ← 下重原村、半城土村、高須村(現・刈谷市)

- 元刈谷村、小垣江村(それぞれ単独村制。現・刈谷市)

- 吉浜村、高浜村(それぞれ単独村制。現・高浜市)

- 北大浜村 ← 北棚尾村、北大浜村(現・碧南市)

- 志貴崎村 ← 前浜新田、伏見屋外新田、伏見屋新田、平七村(現・碧南市)

- 棚尾村、鷲塚村(それぞれ単独村制。現・碧南市)

- 根崎村、東端村(それぞれ単独村制。現・安城市)

- 西端村(単独村制。現・碧南市)

- 高取村(単独村制。現・高浜市)

- 高棚村 ← 高棚村、榎前村(現・安城市)

- 和泉村、城ヶ入村(それぞれ単独村制。現・安城市)

- 米津村 ← 南中根村、米津村(現・西尾市)

- 三ツ川村 ← 藤井村、野寺村、寺領村、木戸村(現・安城市)

- 小川村(単独村制。現・安城市)

- 桜井村 ← 姫小川村、東町村、桜井村、堀内村(現・安城市)

- 古井村、赤松村、福釜村、箕輪村(それぞれ単独村制。現・安城市)

- 野田村(単独村制。現・刈谷市、安城市)

- 長崎村 ← 西中村、谷田村、八ツ田村(現・知立市)、篠目村(現・安城市)

- 安城村(単独村制。現・安城市)

- 平貴村 ← 上条村、山崎村、高木村、大岡村、北山崎村、西別所村、東別所村、別郷村(現・安城市)

- 中郷村 ← 富永村、桑子村、新堀村、小望村、館出村、坂戸村、島村、池端村、西牧内村(現・岡崎市)

- 藤野村 ← 東牧内村、上佐々木村、下佐々木村、河野村(現・岡崎市)、川島村、村高村(現・安城市)

- 阿乎美村 ← 高橋村、上青野村、在家村、下青野村、福桶村、合歓木村(現・岡崎市)

- 中島村 ← 安藤村、高畑村、下中島村(現・岡崎市)

- 占部村 ← 正名村、定国村、下三ツ木村、上三ツ木村、中村、国正村、坂左右村、下和田村、野畑村(現・岡崎市)

- 糟海村 ← 井内村、宮地村、上和田村、法性寺村、牧御堂村、土井村、中ノ郷村、赤渋村(現・岡崎市)

- 本郷村 ← 渡村、筒針村、東本郷村、西本郷村、暮戸村、北本郷村(現・岡崎市)

- 矢作村(単独村制。現・岡崎市)

- 長瀬村 ← 中園村、舳越村、森越村、北野村、橋目村、東大友村、西大友村(現・岡崎市)

- 志貴村 ← 小針村、宇頭村(現・岡崎市)、柿崎村、尾崎村、宇頭茶屋村(現・安城市)

- 里村 ← 大浜茶屋村、里村(現・安城市)

- 今村(単独村制。現・安城市)

- 牛橋村 ← 来迎寺村、牛田村、八ツ橋村(現・知立市)

- 若園村 ← 若林村、花園村、北中根村、吉原村(現・豊田市)

- 和会村 ← 和会村、広畔新郷、福受新郷(現・豊田市)

- 上野村、枡塚村(それぞれ単独村制。現・豊田市)

- 畝部村 ← 中切村、宗定村、川端村、上中島村、阿弥陀堂村、国江村、配津村(現・豊田市)

- 寿恵野村 ← 渡刈村、鴛鴨村、隣松寺村、永覚新郷(現・豊田市)

- 竹村 ← 西田新郷、大林村、竹村(現・豊田市)

- 堤村 ← 乙尾村、堤村(現・豊田市)

- 駒場村 ← 駒場村、中田村(現・豊田市)

- 境村 ← 東境村、井ヶ谷村、西境村(現・刈谷市)

- 逢見村(単独村制。現・刈谷市)

- 一ツ木村 ← 一ツ木村、築地村(現・刈谷市)

- 小山村(単独村制。現・刈谷市)

- 逢妻村 ← 高津波村、熊村(現・刈谷市)

- 明治23年(1890年)10月20日 - 高棚村が分割して榎前村・高棚村がそれぞれ発足。(3町57村)

- 明治24年(1891年)

- 明治25年(1892年)8月3日 - 北大浜村が町制施行・改称して新川町となる。(4町61村)

- 明治26年(1893年)2月19日 - 矢作村が町制施行して矢作町となる。(5町60村)

- 明治29年(1896年)6月22日 - 糟海村の一部(中之郷・土井)が分立して中井村が発足。(5町61村)

- 明治33年(1900年)7月9日 - 高浜村が町制施行して高浜町となる。(6町60村)

- 明治34年(1901年)4月4日 - 本郷村の一部(渡・筒針)が分立して渡村が発足。(6町61村)

- 明治39年(1906年)

- 5月1日 - 以下の町村の統合が行われる。いずれも新設合併。(7町9村)

- 高浜町 ← 高浜町、吉浜村、高取村

- 知立町 ← 知立町、牛橋村、上重原村、長崎村[西中・谷田・八ツ田]

- 安城町 ← 長崎村[篠目]、里村、箕輪村、福釜村、赤松村、今村、安城村、平貴村、古井村

- 桜井村 ← 藤野村、桜井村、小川村、三ツ川村

- 明治村 ← 米津村、西端村、東端村、根崎村、城ヶ入村、和泉村、榎前村

- 依佐美村 ← 高棚村、小垣江村、野田村、半高村、長崎村[井杭山]

- 刈谷町 ← 刈谷町、重原村、小山村、逢妻村、元刈谷村

- 富士松村 ← 境村、東境村、一ツ木村、逢見村

- 上郷村 ← 畝部村、寿恵野村、枡塚村、上野村、和会村

- 高岡村 ← 駒場村、若園村、堤村、竹村

- 六ツ美村 ← 占部村、糟海村、中井村、中島村、合歓木村、青野村

- 矢作町 ← 中郷村、矢作町、本郷村、長瀬村、志貴村、志賀須香村

- 旭村←志貴崎村、伏見屋村、鷲塚村

- 5月1日 - 以下の町村の統合が行われる。いずれも新設合併。(7町9村)

- 大正12年(1923年)4月1日 - 郡会が廃止。郡役所は存続。

- 大正13年(1924年)1月1日 - 棚尾村が町制施行して棚尾町となる。(8町8村)

- 大正15年(1926年)7月1日 - 郡役所が廃止。以降は地域区分名称となる。

- 昭和23年(1948年)4月5日 - 大浜町・新川町・棚尾町・旭村が合併して碧南市が発足し、郡より離脱。(5町7村)

- 昭和25年(1950年)4月1日 - 刈谷町が市制施行して刈谷市となり、郡より離脱。(4町7村)

- 昭和27年(1952年)5月5日 - 安城町が市制施行して安城市となり、郡より離脱。(3町7村)

- 昭和30年(1955年)4月1日(2町4村)

- 昭和31年(1956年)

- 昭和33年(1958年)10月15日 - 六ツ美村が町制施行して六ツ美町となる。(5町1村)

- 昭和36年(1961年)4月1日 - 上郷村が町制施行して上郷町となる。(6町)

- 昭和37年(1962年)10月15日 - 六ツ美町が岡崎市に編入。(5町)

- 昭和39年(1964年)3月1日 - 上郷町が豊田市に編入。(4町)

- 昭和40年(1965年)9月1日 - 高岡町が豊田市に編入。(3町)

- 昭和42年(1967年)4月1日 - 桜井町が安城市に編入。(2町)

- 昭和45年(1970年)12月1日 - 下記の変更により碧海郡消滅。

郡消滅後

1948年に碧南市が誕生して以降、郡内では市制施行や市町村合併により自治体数が減り、1970年12月1日に知立町・高浜町が市制を施行しそれぞれ知立市および高浜市になったのに伴い、碧海郡は消滅した[13]。

碧海郡が消滅した後は、安城・刈谷・高浜・知立・碧南各市が「碧海5市」と呼ばれるようになった。碧海5市間では、市民の図書館相互利用サービスが行われ、5市にそれぞれ存在した消防本部を統合して消防業務(後述)を行っているように一部分野で広域行政が進められている。

「碧海」の名前は、碧海信用金庫に信用金庫名として残っている。また、旧碧海電気鉄道線だった名古屋鉄道・西尾線の碧海古井駅が「碧海」の冠称を付けている(以前は碧海桜井駅、碧海堀内駅も存在したが、2008年6月29日にそれぞれ桜井駅、堀内公園駅に改称した)。さらに、この地方にあるケーブルテレビ局・キャッチネットワークの旧社名は「碧海キャッチネットワーク」であり、かつてのサービス範囲は碧海5市のみであった。

一方、5市にあった農協は1996年4月に合併してあいち中央農業協同組合(JAあいち中央)の名称になり、碧海5市の消防業務を担っている「衣浦東部広域連合消防局」や、5市およびみよし市を管轄する愛知県の衣浦東部保健所のように「衣浦東部」の地域名称も使用され始めている。

平成の大合併の時期には、碧海5市合併による「碧海市」構想が持ち上がったが、碧南市が住民投票の結果を受けて離脱を表明して以来は進展していない。5市合併が実現すれば、東海3県では名古屋市に次ぐ50万都市となる。しかしながら、各市がそれぞれ固有の長い歴史と風土を持ち、財政等の諸条件が違い、碧海郡という概念自体も薄れており、さらには合併によるメリットも考えにくいため、一般市民の間で積極的に合併を望む声は大きいとは言えない。

現在、自動車工業を中心とする工場の集積や、名古屋圏のベッドタウン化などにより、旧郡域人口はおよそ70万人、人口密度も旧三河国の8郡内で最高である。

変遷表

自治体の変遷

- 碧海5市となった部分は着色している。

Remove ads

交通

道路

- 国道

- 県道[16]

- 主な里道

- 鉄道沿線

- 福岡線

- 城ヶ入線

- 新川線

- 北部線

- 渡刈線

- 挙母線

- 鷲塚線

- 大浜線

行政

- 歴代郡長

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads