トップQs

タイムライン

チャット

視点

香取郡

千葉県(下総国)の郡 ウィキペディアから

Remove ads

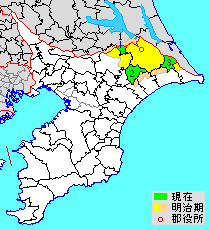

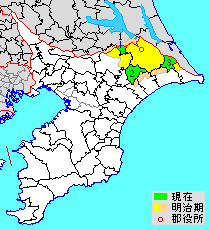

香取郡(かとりぐん)は、千葉県(下総国)の郡。大化の改新後[注 1]に香取神宮の神郡として建郡(立評[注 2])され、中世には中世的所領に分割されるなどの変遷を経てその後再編成、郡域の変更などがあり、現在の香取郡は以下の3町よりなる。

古代

大化から天武天皇期にかけて順次設置されたとされる八神郡のひとつであり、下海上国あるいは匝瑳郡の一部を割いて建郡されたとされる。香取神宮の神郡として重んじられ、養老7年(723年)11月16日には郡司に近親者の連任が許されている。一般に郡を治める郡司に近親者を続けて任命することは禁止されていたが、香取郡では神社を代々まつってきた香取氏が重視されたものである。なお、古代の香取郡は神郡(郡全体が香取神宮の神領)であり、郡域は近世以降よりはるかに狭く、ほぼ現在の香取市のうちの旧佐原市と、神崎町および成田市の一部に限定されていた[1]。

東南に位置する匝瑳郡は、物部小事の坂東を征した功勳により建郡されたとされ、小事の子孫を称する物部匝瑳氏が足継・熊猪・末守の3代に亘って鎮守将軍に任ぜられ、その功績により香取神宮の神階も上がっている。香取海を挟んで西北に位置する常陸国信太郡は、物部河内、物部会津らの請願によって建郡されたとされ、物部氏との深い関係が伝えられる。また、香取神宮の摂社に匝瑳神社があり、この摂社の造り替えは、古くは匝瑳郡の役であったともされている[3]。『続日本紀』神亀元年(724年)2月22日条によれば、香取神宮の大禰宜香取連五百嶋が、私穀を陸奥国鎮所に献じた功績により外従五位下に叙されているが[1][4]、匝瑳郡に鎮座する式内社老尾神社の祀官は香取氏であり、香取連五百嶋は匝瑳郡に居住したとも、あるいは年老いて大禰宜を辞した後匝瑳郡に引退したともされ、匝瑳郡や信太郡との関係が伝えられ、香取神宮と物部氏との関係も説かれる[3]。

『将門記』には平良兼が、上総国武射郡から、当郡の神前の津(神崎町)を経て常陸国信太郡の苛前の津(江戸崎町)に渡ったとある[4]。

郷

- 大槻、香取、小川、健田、礒部、訳草

式内社

Remove ads

中世

当郡は神郡であり全域が香取神宮(および、大戸神社と神崎神社)の社領であったが、平安時代末には中世的所領単位が形成された。すなわち、香取神宮領の郷々と大戸神社領の大戸荘および神崎神社領の神崎荘のほか、国衙領として大須賀郷が分立した。郡域全体に千葉氏の進出が著しく、千葉氏の地頭代が社領を押領し千葉氏庶流の国分氏、神崎氏、大須賀氏が所領化を進め、南北朝期には社領の押防をめぐって千葉一族と香取神宮の間で大規模な相論が起きている[1]。

近世以降

要約

視点

徳川家康関東移封にともない保科正光、鳥居元忠、松平家忠(のち土井利勝)が入部した。江戸時代には海上郡や匝瑳郡の一部が編入され郡域が拡大した[1]。匝瑳郡から編入の地域には、多くの日蓮宗の寺院とともに、飯高檀林[注 3]と中村檀林の二つの檀林があり、全国から集められた学生が勉学にいそしんだ。

幕末以降の沿革

幕末の知行

- 幕末 - 南田新田が南敷村・桜田村に、鋪里新田が南敷村・馬乗里村に、西長岡村が伊能村にそれぞれ合併したとみられる。(296村)

- 慶応4年

- 明治初年(298村)

- 余津谷村[注 4]・下須田新田・阿波崎新田が起立。

- 野間谷原村新田が野間谷原村に合併。

- 阿玉久保村が久保村に、桜井村(現・銚子市)が下桜井村にそれぞれ改称。

- 明治2年

- 明治3年(1870年) - 和田村(現・香取市)が改称して西和田村となる。

- 明治4年

- 明治8年(1875年)

- 明治9年(1876年)(294村)

- 開墾地より九美上村が起立。

- 織幡村・幡鉾村・油田村・内野村・竜谷村が合併して清里村となる。

- 明治10年(1877年)(280村)

- 大門村・出沼村・西古内村・次浦村・三倉村・谷三倉村・御所台村・寺作村・檜木村・高津原村・井土山村が合併して久賀村となる。

- 大原村・東台村・東佐野村・中佐野村・井野村が合併して喜多村となる。

- 明治11年(1878年)11月2日 - 郡区町村編制法の千葉県での施行により、行政区画としての香取郡が発足。郡役所が佐原村に設置。行政区画として発足した当時の郡域は、現在の3町のほか、概ね以下の区域にあたる。

- 明治12年(1879年) - 石成村が水戸村に合併。(279村)

- 明治13年(1880年) - 松沢村・諸徳寺村が合併して清和村となる。(278村)

- 明治14年(1881年) - 卜杭村が八筋川村に合併。(277村)

- 明治18年(1885年) - 古山村・原宿村が合併して古原村となる。(276村)

- 明治21年(1888年) - 佐原村が改称して佐原町となる。(1町275村)

町村制以降の沿革

町村制施行時の3町41村

- 金江津村 ← 金江津村、片巻村、下加納新田、平川村、十三間戸村(現・茨城県稲敷郡河内町)

- 十余島村 ← 結佐村、六角村、四ツ谷村、曲淵村、押砂村、橋向村、清久島村、余津谷村、手賀新田[脚注 1]、佐原組新田、下須田新田、阿波崎新田(現・茨城県稲敷市)

- 本新島村 ← 上之島村、西代村[字笄島を除く]、上須田村(現・茨城県稲敷市)、野間谷原村、石納村、飯島村(現・香取市、茨城県稲敷市)、川尻村、佐原町[一部]、大戸村[新田分][脚注 2](現・香取市)

- 滑河町 ← 滑川村、西大須賀村、大菅村、猿山村(現・成田市)

- 小御門村 ← 名古屋村、七沢村、中里村、冬父村、名木村、青山村、倉水村、成井村、高倉村、地蔵原新田(現・成田市)

- 高岡村 ← 高岡村、大和田村、高村、小浮村、野間込村、小野村(現・成田市)

- 神崎村 ← 神崎本宿、神崎神宿、小松村、今村(現・神崎町、茨城県稲敷市)、並木村、松崎新田[脚注 3]、高谷村(現・神崎町)

- 米沢村 ← 武田村、古原村、植房村、立野村、新村、毛成村、大貫村、郡村(現・神崎町)

- 瑞穂村 ← 堀ノ内村、谷中村、鴇崎村、西坂村、寺内村、西和田村、西部田村(現・香取市)

- 新島村 ← 八筋川村、大島村、三島村、境島村(現・香取市、茨城県稲敷市)、扇島村、加藤洲村、磯山村、附洲新田、公官洲新田(現・香取市)

- 佐原町 ← 佐原町[大部分]、篠原村、長島村、中洲村、佐原新田(現・香取市)、西代村[字笄島](現・茨城県稲敷市)

- 東大戸村 ← 大戸村[新田分を除く]、大戸川村、山之辺村、森戸村、片野村、上小川村、関村、新寺村、玉造村(現・香取市)

- 大須賀村 ← 伊能村、堀籠村、所村、村田村、桜田村、馬乗里村、南敷村、横山村、柴田村、奈土村(現・成田市)

- 本大須賀村 ← 吉岡村、津富浦村、中野村、稲荷山村、松子村、臼作村、新田村、前林村、一坪田村、久井崎村、下埴生郡十余三村[城山・道祖神](現・成田市)

- 相根村 ← 大根村、大崎村、観音村、長山村、本矢作村、福田村、伊地山村、牧野村、与倉村、鳥羽村(現・香取市)

- 香取村 ← 香取村、丁子村[新田分を除く]、新市場村、多田村、吉原村、釜塚村、新部村、返田村、下小野村、九美上村(現・香取市)

- 津宮村(単独村制。現香取市)

- 大倉村 ← 大倉村、丁子村[新田分](現・香取市)

- 豊浦村 ← 富田村、増田村、分郷村、下小堀村、一ノ分目村、三ノ分目村(現・香取市)

- 小見川町 ← 小見川村、本郷村、下小川村、羽根川村、新々田、野田村、八日市場村、中沼村、南原地新田(現・香取市)

- 神里村 ← 清里村、上小堀村、虫幡村、白井村、木之内村、八本村、山川村(現・香取市)

- 八都村 ← 小見村、竹ノ内村、川上村、高野村、神生村、米之井村、田部村、仁良村(現・香取市)

- 森山村 ← 下飯田村、布野村、北原地新田、岡飯田村、川頭村、阿玉川村(現・香取市)

- 良文村 ← 五郷内村、阿玉台村、久保村、和泉村、貝塚村(現・香取市)

- 府馬村 ← 府馬村、志高村、古内村、長岡村(現・香取市)

- 山倉村 ← 新里村、桐谷村、小川村、鳩山村、大角村、山倉村(現・香取市)

- 常磐村 ← 川島村、方田村、坂村、松崎村[脚注 4]、南玉造村(現・多古町)

- 栗源村 ← 岩部村、助沢村、苅毛村、高萩村、西田部村、沢村、荒北村(現・香取市)

- 久賀村 ← 久賀村、下埴生郡十余三村[一部](現・多古町)

- 多古村 ← 多古村、染井村、水戸村、千田村、島村、喜多村、飯笹村、林村、五反田村、間倉村、一鍬田村(現・多古町)

- 東条村 ← 船越村、牛尾村(現・多古町)

- 日吉村 ← 新井村、二又村、篠本村、宝米村、市野原村(現・山武郡横芝光町)

- 吉田村 ← 吉田村、南神崎村、八辺村、入山崎村、南山崎村(現・匝瑳市)

- 中村 ← 南中村、南借当村、南並木村、中村新田、北中村、南和田村(現・多古町)

- 飯高村 ← 飯高村、金原村、安久山村、小高村、大堀村、片子村(現・匝瑳市)

- 豊和村 ← 飯塚村、大寺村、米持村、内山村(現・匝瑳市)

- 古城村 ← 鏑木村、万力村、秋田村(現・旭市)

- 荘内村 ← 清和村、南堀ノ内村、長部村、米込村、入野村(現・旭市)

- 橘村 ← 青馬村、宮本村、今郡村、石出村、谷津村、東今泉村、羽計村、新宿村(現・東庄町)

- 東城村 ← 小南村、夏目村、粟野村、八重穂村、小座村(現・東庄町)

- 豊里村 ← 下桜井村、富川村、下森戸村、諸持村、宮原村、東笹本村(現・銚子市)

- 万歳村 ← 万歳村、関戸村、溝原村(現・旭市)

- 神代村 ← 大久保村、舟戸村、東和田村、神田村、桜井村、窪野谷村、小貝野村、大友村、高部村、平山村(現・東庄町)

- 笹川村 ← 須賀山村、鹿ノ戸村(現・東庄町)

- 明治23年(1890年)

- 明治24年(1891年)6月29日 - 多古村が町制施行して多古町となる。(5町39村)

- 明治30年(1897年)

- 明治32年(1899年)4月1日(6町35村)

- 明治40年(1907年)8月1日 - 笹川村が町制施行して笹川町となる。(7町34村)

- 大正12年(1923年)4月1日 - 郡会が廃止。郡役所は存続。

- 大正13年(1924年)4月10日 - 栗源村が町制施行して栗源町となる。(8町33村)

- 大正14年(1925年)10月1日 - 府馬村が町制施行して府馬町となる。(9町32村)

- 大正15年(1926年)7月1日 - 郡役所が廃止。以降は地域区分名称となる。

- 昭和17年(1942年)

- 昭和23年(1948年)11月3日 - 飯高村・吉田村・日吉村・豊和村の所属郡が匝瑳郡に変更。(9町28村)

- 昭和26年(1951年)

- 昭和29年(1954年)

- 昭和30年(1955年)

- 平成17年(2005年)7月1日 - 干潟町が旭市・海上郡海上町・飯岡町と合併し、改めて旭市が発足し、郡より離脱。(8町)

- 平成18年(2006年)3月27日(3町)

変遷表

自治体の変遷

Remove ads

行政

- 歴代郡長

- 郡役所

関連文献

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads