热门问题

时间线

聊天

视角

北京歷史

地域专门史 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

北京是中華人民共和國的首都,亦是中國四大古都、四大直轄市之一。作為世界知名的歷史文化名城,其建城史可追溯至三千餘年前,見證了中華文明的演進歷程[1]。在歷史上,其曾有過薊城、燕都、燕京、幽州、南京、燕山、中都、大都、北平、順天府、京師等名稱。

公元前221年秦始皇統一中國前,北京及其周邊地區長期為上古薊、燕兩國的都城所在。秦漢時期成為帝國北部核心邊鎮,由於毗鄰古代中國北方邊境,常受游牧民族侵擾,因而逐漸發展為兼具戰略要塞與地方政經中心的要地。[2]

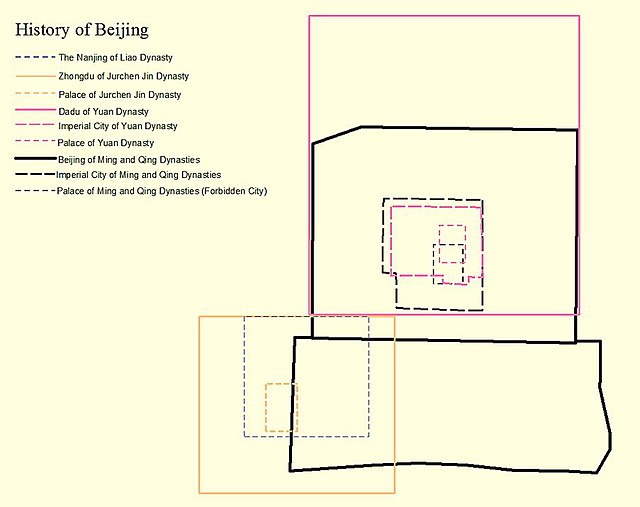

隨著契丹(遼)、女真(金)等民族南下,北京先後成為遼南京(陪都)與金中都。至元世祖忽必烈建立元朝(1279-1368),定都大都(今北京),中國歷史上首次形成全國性政權完全以北京為統治中心的格局[3]。

自1279年起,除1368-1420年(明初)與1928-1949年(民國中期)兩個時期外,北京持續作為中國首都,並先後成為明朝(1421年遷都後)、清朝、中華民國前期(1912-1928)及中華人民共和國(1949年至今)的政治中樞。隨著中華人民共和國經濟與軍事實力的發展,北京也成為十分重要的國際性城市[4],其被GaWC評為Alpha+級國際大都市。

Remove ads

史前

北京市域內最早的古人類居住遺蹟發現於房山區周口店附近的龍骨山洞穴。北京直立人曾於距今約68萬-80萬年前在此生活[5]。

至舊石器時代晚期,山頂洞人約在距今2.7萬至1萬年間也於此洞穴群中居住。

北京地區在不晚於1萬年前已經開始進入新石器時代。當時該地區人類定居生活固定化,逐漸從山洞中遷徙出來,到平原地區定居[6]。

上古時期

北京早期歷史與傳說交織。《史記》所載的阪泉之戰(約公元前26世紀)據推測可能發生於今北京市西北延慶區一帶[7]。此役中黃帝戰勝炎帝,實現部落聯盟,奠定華夏族基礎。其後又在涿鹿(今河北涿鹿,距延慶以西約75公里)通過涿鹿之戰擊敗蚩尤與九黎部落[8],開啟了炎黃子孫開拓華北的歷程。

據傳黃帝在涿鹿一帶建立的幽陵,被視為北京地區最早的聚落雛形。[9]約四千年前,堯在河北-北京地區設立幽都,其後「幽」或幽州逐漸成為北京的重要古稱之一。

位於北京東北部平谷區山東莊鎮的魚子山,是中國多處自稱為黃帝陵的遺址之一[10]。該地與黃帝的關聯至少可追溯至唐代詩人陳子昂與李白在吟詠幽州的詩作中均提及此地黃帝陵[11]。

西周至秦漢

北京地區最早獲得考古實物佐證的歷史事件可追溯至公元前11世紀的周克商時期。

北京市政府現採用公元前1045年作為周初分封、北京建城的官方紀年[12]。《史記》載,周武王十一年滅商後實行分封,在華北地區冊封了薊與燕兩個諸侯國[13]。孔子曾記述,武王為彰顯正統性,甫下車便冊封黃帝後裔於薊國[14],同時任命宗室召公奭為燕侯。因召公需留佐周王室,遂由其長子克就封,後世視克為燕國實際奠基者。20世紀出土的燕侯克青銅器群(如克罍、克盉)銘文明確記載「命克侯於燕」等史實,印證了司馬遷的記述[15]。

薊國都城薊城(又稱「薊丘」)位於今北京城區西南部,具體範圍約在廣安門外西城區與豐臺區交界地帶。史籍所載「薊丘」一般認為即西便門外白雲觀附近的大型土丘,距廣安門北約4公里[16]。燕國早期都城則位於薊城以南約45公里處(今房山區琉璃河鎮董家林村琉璃河遺址)。

戰國時期,燕國發展為「戰國七雄」之一,疆域橫跨黃河至鴨綠江流域。為防禦山戎等游牧民族,燕國在北境修築長城體系,昌平區殘留的燕長城遺蹟可追溯至公元前283年,較明長城早約1500餘年[17]。

Remove ads

公元前226年,薊城被秦國攻占,燕室被迫遷都遼東。公元前222年,燕國滅亡,次年嬴政完成統一,建立中國歷史上首個中央集權帝國。

秦代(前221年–前207年)推行郡縣制,在今北京境內設廣陽郡(治薊城)與漁陽郡(治今密雲區)。為加強統治,構建貫通全國的馳道系統[18]。薊城成為連接中原與蒙古、東北地區的交通樞紐。

公元前215年,秦始皇東巡至薊,為防禦匈奴,敕令修築漁陽郡段長城並加固居庸關。

漢初實行郡國並行制。燕王臧荼原為反秦起義將領,後歸附劉邦,但因叛亂被誅。漢高祖劉邦改封發小盧綰為燕王,後盧綰疑懼投奔匈奴,招致朝廷討伐[19]。此後劉邦封第八子劉建為燕王,薊城先後作為燕郡治所與廣陽國封地。

據載,西漢初期廣陽國轄四縣,有20,740戶,人口約70,685人。[20]

據《後漢書》記載,公元57年(漢光武帝建武中元二年)廣陽郡轄五縣,擁有44,550戶,人口約280,600人。其人口密度位列全國105個郡中的前20位。

漢光武帝改制時,置幽州刺史部於薊縣。漢和帝永元八年(公元96年),復為廣陽郡駐所。

公元184年黃巾起義爆發後,河北地區陷入動盪,幽州一度被黃巾軍攻占。朝廷倚賴地方武裝平叛,致使幽州控制權先後由軍閥劉虞、公孫瓚把持[21]。

公元194年,袁紹在烏桓與鮮卑部族騎兵支援下攻占薊城,之後於易京之戰擊敗公孫瓚[22],統一河北[23]。

公元200年,官渡之戰爆發,曹操擊潰袁紹,又於207年北征烏桓平定北方,幽州最終納入曹魏勢力範圍[24]。

Remove ads

兩晉至隋唐五代

4世紀初,隨著永嘉之亂爆發,北方進入十六國時期。薊城先後由氐族建立的前秦、羯族後趙、鮮卑前燕與後燕等政權控制。

公元352年(前燕元璽元年),前燕景昭帝慕容儁自龍城(今遼寧朝陽)遷都至薊,使該城時隔五百餘年再度成為王朝首都[27]。

公元397年(北魏皇始二年),鮮卑拓跋氏建立的北魏統一北方,恢復薊城作為幽州治所的地位[28]。北魏及其後繼政權東魏、北齊、北周均延續幽州建置。

北魏於446年自居庸關向西修築長城至山西,以護衛平城(今大同)抵禦柔然。

連年戰亂導致華北人口銳減,東魏時期(534-550年)幽州、安州(今密雲)與東燕州(今昌平)三地合計僅4600戶,約17萬人口[29]。

隋朝統一中國後,幽州改稱涿郡,仍治薊城。至609年(隋煬帝大業五年),涿郡與鄰近的安樂郡(今密雲)共有91,658戶,人口約45.8萬,經濟逐漸恢復。

隋煬帝繼位後,開鑿通往涿郡的大運河,此後歷代逐漸修繕,形成今天的大運河[30]。

公元645年(貞觀十九年),唐太宗李世民為紀念東征陣亡將士,在薊城東南敕建憫忠寺(今法源寺)。該寺現位於西城區,是北京城區現存最古老的佛教寺院之一。[31]

公元730年(開元十八年),朝廷在今日天津地區設立薊州,使「薊」之名正式南遷,今天津薊州區即得名於此,至此北京薊城漸以「幽州」為世所知[32]。

盛唐時期幽州發展迅猛,所轄十縣從初唐21,098戶、約10.2萬人,增至742年(天寶元年)的67,242戶、37.1萬餘人。其間曾改稱范陽郡(742年),至762年恢復幽州舊稱。

為防禦契丹、奚等部族,711年(景雲二年)朝廷設立六大都護府,幽州成為范陽節度使駐地。755年,節度使安祿山於此起兵反唐,建立大燕政權[33]。持續八年的安史之亂嚴重動搖國本,此後150年間幽州長期處於半自治節度使統治下。

907年唐朝滅亡後,幽州節度使劉守光於911年建立桀燕政權[34],913年被沙陀族將領李存勖所滅[35]。隨著五代十國格局形成,契丹勢力趁勢南下,最終推動北京登上中國歷史的核心舞台。

Remove ads

遼宋金時期

游牧民族契丹在耶律阿保機統領下完成統一,於916年建立遼朝。917年至928年間,遼軍曾七度南下圍攻幽州未果。

936年,遼太宗耶律德光利用後唐內部分裂之機,扶持沙陀族將領石敬瑭建立後晉政權[36]。作為回報,石敬瑭將燕雲十六州割讓給遼朝,並向遼朝稱兒皇帝。石敬瑭割讓包括今北京在內的燕雲十六州為遼和金後來對宋朝長江以北地區的威脅打開了門戶,直接導致此後四百年間遼、金、元等北方政權相繼以此為基礎經略華北,徹底改變了中國北方的政治格局[37]。

公元938年,遼朝將幽州升格為南京(又稱燕京),作為其上京(今內蒙古巴林左旗)之外的四大陪都之一[38],其遺址位於今北京城區西南部。西城區(原宣武區)與豐臺區現存多處遼代遺蹟,包括牛街禮拜寺、天寧寺、三廟路等。

在遼統治期間,南京城人口從938年的2.2萬猛增至1113年的15萬,周邊區域人口亦從10萬增長至58.3萬,此增長源於大量契丹、奚、室韋、渤海等北方民族與南方漢人的持續遷入,形成多民族共居格局[39]。

宋朝於960年統一中原後,始終致力於收復燕雲故土。979年,宋太宗御駕親征,兵圍遼南京,但在高梁河之戰中慘敗於遼軍。該戰場位於今北京西直門西北側[40]。

12世紀初,新興的女真族在完顏阿骨打率領下建立金朝,連續攻陷遼上京、中京與東京。宋朝遂於1120年與金締結海上之盟[41],約定聯合滅遼後,燕雲十六州主要城鎮歸宋管轄。[42]

1122年春,遼廷在南京擁立耶律淳為主,成功擊退兩路宋朝北伐軍。[43]初夏耶律淳病逝後,遼軍漢族將領郭藥師率部降宋,並作為先鋒突襲南京。宋軍雖攻入外城,但蕭德妃率殘部固守內城皇城[44]。經歷三日巷戰後,遼軍搶先擊潰郭藥師部隊,宋軍被迫撤退。

同年冬,金軍突破居庸關自北南下直取南京,蕭德妃棄城逃往草原,留守遼臣悉數歸降。金太祖完顏阿骨打採取懷柔政策,准許降臣留任原職並招撫流民返城,同時將南京改稱燕京[45],標誌著遼朝在燕京統治的終結與金朝經略華北的開始。

Remove ads

1123年春,金太祖依盟約將燕京及周邊四州移交給宋,以換取歲貢。[46]交割前,金軍已系統劫掠城中文物財富,並強制遷徙全體官吏匠戶至金上京(今哈爾濱附近)。至此,宋朝以贖買方式獲得了武力未能奪取的燕京故地。宋廷將燕京改稱燕山府,但統治僅維持短短三年。

被遷往東北的原南京居民途經平州(今秦皇島附近)時,勸說節度使張覺助其返鄉,[47]這位原遼降金將領轉而投宋,宋徽宗不顧「受降即違約」的諫言執意接納。金軍擊敗張覺後,宋為平息事態處死張覺,此舉引發郭藥師等遼籍降將的普遍不安[48]。

1125年,金朝以張覺事件為突破口,在密雲白河之戰大敗郭藥師[47]。這位曾為宋奪取燕京的將領轉而降金,並引導金軍直搗汴京。1127年,靖康之變,徽欽二帝被俘,北宋滅亡。燕山府再度改稱燕京,正式納入金朝直接統治體系。

1153年(貞元元年),金朝皇帝海陵王完顏亮正式建都於燕京,稱為中都。此後元朝、明朝和清朝的都城均建立在北京。

金朝將原遼南京城向西、東、南三面擴展,使城市面積倍增。按現代北京地圖對照,金中都範圍東北至宣武門,西達北京西站,南抵南二環外。城牆設13座城門(北牆4門,其餘三面各3門),今豐臺區等地仍存有中都城牆遺蹟[49]。金朝通過將皇城置於中都中心位置(今廣安門外、大觀園以北)突顯其政權正統性[50]。

1179年,金章宗在中都東北郊營建離宮,引金水河開鑿太液池,並於池中瓊華島興建大寧宮[51],成為北京皇家園林體系的重要源頭。此處即今北海公園前身。

1189年,橫跨永定河的盧溝橋建成,此橋後來因馬可·波羅的記載聞名西方,成為北京重要的交通樞紐與地標。房山區現存金陵遺址,安葬著包括從上京遷葬至此的十七位金朝皇帝[52]。

在金朝治理下,中都人口從1125年的8.2萬激增至1207年的40萬,周邊區域人口也從34萬增長至160萬。

1211年,成吉思汗率蒙古軍隊南下,至1213年已控制黃河以北大部分地區。

1214年三月,蒙古大軍駐紮中都北郊,由成吉思汗與三子朮赤、察合台、窩闊台共同指揮圍城[53]。儘管金廷內部發生政變,但中都憑藉三重護城河與九百座防禦塔樓頑強抵抗。蒙古軍中爆發瘟疫後,成吉思汗派遣穆斯林使者札八兒進城議和,最終金朝以割地稱臣換取解圍。和議條件包括迎娶金衛紹王之女岐國公主。達成協議後,蒙古軍隊解除包圍,退回居庸關以北。[54]

經朝堂激烈辯論,金宣宗於1214年6月決定遷都汴京,中都作為金朝都城共61年[55]。御駕行至盧溝橋時,契丹護衛部隊突然譁變投蒙。成吉思汗視此舉為金朝違約南擴,遂再度揮師南下。是年冬,蒙古鐵騎已兵臨城下,重啟圍城。[53]

1215年,經歷慘烈圍城(城中出現人相食的慘狀)後,中都十萬守軍與十萬八千戶居民開城歸降[46]。蒙古軍隊入城後仍實施劫掠焚毀,城市更名為燕京,人口驟降至1216年的9.1萬戶(周邊地區28.5萬戶)。在被俘人材中,契丹族政治家耶律楚材力諫成吉思汗改變統治策略,提出「治天下當用天下士」的主張,阻止了將華北農田改為牧場的計劃,推動建立包稅制體系。其墓今存頤和園昆明湖東岸,成為這段歷史轉折的重要見證[56]。

1219年,成吉思汗詔請道教全真派宗師丘處機赴中亞覲見,咨問「為治之方」[57]。時年七十六歲的丘處機曾先後拒絕金朝與南宋皇帝的徵召,卻接受蒙古邀請,從山東啟程經燕京輾轉至興都庫什山脈的蒙古大營。在1222年的著名對話中,他直言「但有衛生之道,而無長生之藥」,勸誡大汗「止殺保民」,成吉思汗尊稱其為"神仙」,敕授大宗師爵位,統管天下道教,並免除全真教賦稅。1224年丘處機返歸燕京,駐錫太極宮(今白雲觀),擴建道觀並在此羽化。

元朝

1261年,忽必烈巡幸燕京時,目睹金中都廢墟滿目[58],遂駐蹕瓊華島大寧宮。與其他堅持定都哈拉和林的蒙古貴族不同,忽必烈志在延續中華正統、構建多民族帝國[59]。

經過四年內戰鞏固權力後,忽必烈於1264年詔令謀臣劉秉忠在燕京籌建新都。儘管1260年已在上都(開平,今內蒙古正藍旗)啟動都城建設,但忽必烈最終選定燕京,因為這裡南接華北平原,北控塞外草原,成為連接農耕與游牧文明的理想樞紐[60]。

1271年,元世祖忽必烈正式建國號「大元」,定新都為大都(蒙古語稱「汗八里」,馬可·波羅記載為「Cambuluc」)[61]。大都營建始於1267年,次年首座宮殿落成,1274年完成宮城整體建設,至1285年全城竣工[62]。1279年元軍攻滅南宋殘餘勢力,北京由此首次成為整個中國的政治中心。大都建成後,上都轉為夏季陪都,形成獨特的「兩都巡幸」制度。

元大都並未在金中都舊址重建,而是向東北方向遷移,以瓊華島(今北海公園白塔所在)與大寧宮為核心重新規劃,其城址北至元大都城垣遺址公園,南至長安街,東西至北京二環路。此舉確立了北京延續至今的南北中軸線[63]。元大都的水源系統實現了重大升級,通過引入金水河與高粱河,徹底突破了過去兩千年依賴蓮花池的供水局限[64]。著名水利學家郭守敬主持修建引水渠道,自西北方向玉泉山引水,經昆明湖(今頤和園)、紫竹院匯入城內積水潭水庫,這一水利網絡極大增強了大都的水資源調控能力。

元朝擴建京杭大運河連接大都與杭州,並於1293年開通通惠河,這一漕運改善使大都能夠穩定獲取江南糧賦,支撐了都城人口的持續增長。至1327年,城內人口增長至95.2萬人,周邊達208萬人[65]。

正如忽必烈所願,元大都成為展示大元帝國多元文化的窗口。馬可·波羅將元大都描繪為「舉世無雙的繁華之城」[66],孟高維諾在此建立了中國最早的天主教教會管區。大都繁華的經濟活動吸引了元代最傑出的文學家,關漢卿在此創作《竇娥冤》等劇作,王實甫的《西廂記》也誕生於此[67]。

1328年爆發的兩都之戰成為元朝統治的重要轉折點。儘管大都方面的圖帖睦爾最終獲勝(即元文宗),但蒙古親王們在全國範圍內的相互攻伐已嚴重消耗了帝國實力,打破了忽必烈建國以來元帝國內部的政治平衡,為後來紅巾軍起義創造了政治條件[68]。

明朝

1368年(洪武元年),朱元璋在應天府建立明朝,命大將徐達北伐攻占元大都。元順帝北逃上都,大都皇宮遭焚毀[69],城市更名為北平,意為「北方安寧」。

明朝初年以南京為京師,兩年後朱元璋封十歲幼子朱棣為燕王鎮守北平。朱棣就藩後,迅速在北部邊境培植軍事力量。

1398年(洪武三十一年),朱元璋駕崩,傳位於皇太孫朱允炆。朱允炆推行削藩政策,引發與燕王朱棣的權力鬥爭。經過四年"靖難之役",朱棣於1402年(建文四年)攻陷南京自立為帝,即永樂帝。

1403年(永樂元年),明成祖朱棣將其龍興之地北平改名為北京(意為「北方首都」),並提升至與南京同等的京都地位。這座城市首次獲得現代名稱「北京」,其所在府級行政區被命名為順天府。

在1403年至1420年間,朱棣啟動了大規模都城重建工程,他興建紫禁城作為皇權核心,建造天壇用於國家祭祀。1421年正月,朱棣遷都北京,以順天府北京為「京師」,而原本的京師「應天府」改為「南京」。此次遷都建設塑造了北京城的基本格局,其中紫禁城與天壇至今仍是標誌性歷史建築,標誌著北京作為中國政治中心的地位正式確立。

明初,元大都人口銳減,漸趨荒廢。至1369年(洪武二年),城內居民已縮減至95,000人,周邊地區僅餘113,000人。[39]因大都北部荒廢嚴重,新城牆北垣南移2.5公里,將積水潭劃出城外成為北護城河組成部分;南垣則較元大都南牆南拓半公里,由此奠定北京內城格局。這座擁有九座城門(南側三門,北、東、西各二門)的城郭,至此形成了完整的防禦體系[70]。

此後朱棣以北京為基地,多次發動對蒙古的征討[71]。1424年朱棣駕崩後,其子明仁宗朱高熾下詔將都城遷回南京,但他於1425年病逝。仁宗曾遣其子(即後來的宣宗)赴南京籌備遷都事宜,然明宣宗朱瞻基即位後仍定都北京[72]。

1449年(正統十四年),土木堡之變,明英宗朱祁鎮被俘,北京內城防務經歷重大考驗。瓦剌首領也先挾持明英宗突破長城防線直逼京師,兵部尚書于謙雖聞英宗乞求,仍嚴拒也先索贖之求,稱「社稷為重君為輕」[73]。他力排南遷之議,擁立監國郕王朱祁鈺即位,集結22萬軍民守城。明軍以神機火器伏擊德勝門外,炮火中擊斃也先胞弟;復擊退西直門攻勢。也先敗退漠北,三年後未獲贖金即放歸英宗[74]。1457年,明英宗朱祁鎮通過奪門之變復辟,以謀逆罪處死于謙。其東單舊宅後被改建為忠節祠以志紀念[75]。

復辟後的明英宗朱祁鎮改元天順,對擁立之功臣先賞後疑。其中司禮監太監曹吉祥漸生異志。1461年(天順五年),發生曹石之變。因計劃洩露,朱祁鎮急令封閉皇城與內城九門,叛軍進退失據,終未能攻入宮禁而盡數伏誅[76]。

1550年(嘉靖二十九年),俺答汗率領喀爾喀部蒙古騎兵襲擾京師,劫掠北京北郊後撤軍,未圍攻內城,是為庚戌之變。為護衛南郊包括遼金時期形成的居民區及天地壇等重要建築,明廷開始興建外城城牆[77]。

1601年(萬曆二十九年),利瑪竇獲准進入明神宗朱翊鈞的宮廷,成為首位得以踏足紫禁城的西方人[78]。他於1605年(萬曆三十三年)創辦南堂,該建築現為北京現存最古老的天主教堂。此後另有耶穌會士執掌欽天監,主導皇家天文觀測事務。

1626年5月30日,北京西南隅的工部王恭廠火藥庫發生王恭厰大爆炸,死傷2萬多人[79],原因不明,朝野震驚,中外駭然,明熹宗下了一道罪己詔,表示要痛加省醒,告誡大小臣工「務要竭慮洗心辦事,痛加反省」,並下旨發府庫萬兩黃金賑災。

明末,北京城面臨內憂外患的雙重威脅。1629年(崇禎二年),原屬女真後裔的後金軍隊自關外突襲京師,明將袁崇煥於廣渠門、左安門等外城防區擊退來犯之敵[80]。後金汗皇太極北撤後實施反間計,使崇禎帝誤信袁崇煥通敵叛國。1630年(崇禎三年),袁崇煥被押赴菜市口刑場處以磔刑[81]。150年後,清乾隆帝為其昭雪平反,其廣渠門畔墓園現今已成為紀念祠堂。

1643年,北京內爆發明末大鼠疫重大疫情、造成20多萬人死亡,被認為是明朝滅亡的重要因素之一[82][83][84][85]。

1644年4月25日,農民起義領袖闖王李自成進入北京,崇禎帝在煤山自縊。李自成雖建立大順政權,但很快敗於吳三桂與多爾袞聯軍。吳三桂已歸降滿清並引清軍入關,四月下旬聯軍將李自成逐出北京。

明代的城牆保留到20世紀中葉,即今日二環路所在地[86],北京被認為是從1425年到1650年,以及從1710年到1825年的世界最大城市[87]。

清朝

1644年,清軍以「為明復仇討賊」之名進占北京[88]。攝政王多爾袞為明崇禎帝舉行國葬,並大量留用前朝官員[89]。同年十月,迎幼主順治帝自舊都盛京遷居紫禁城,正式定鼎北京,確立清朝都城。內城成為八旗專屬居住區,漢人遷往外城居住[90]。 此後數十年間,清朝以北京為統治中心逐步完成全國統一,在此執政260餘年。[91]此時期的北京仍稱京師,京城人口從1644年的14.4萬迅速恢復至1647年的53.9萬(畿輔地區人口則從55.4萬增至130萬)。

清朝基本沿用了明代北京城的空間格局,八旗(含滿洲、蒙古與漢軍八旗)分別駐守內城八座城門並依門而居。在京城西北郊,清代帝王營建了多座大型皇家園林:康熙帝於1684年在明代清華園舊址(今北京大學西門外)修建暢春園;18世紀初又始建圓明園,後經乾隆帝增建歐式巴洛克風格園林景觀;1750年乾隆帝再建清漪園(即頤和園)。這兩座夏宮既是清代皇家園林藝術的巔峰之作,也見證了帝國的衰頹——二者均在晚清遭西方列強劫掠[92]。

北京現存的老字號企業多創於清代。御醫樂顯揚於1669年創辦的同仁堂,於1723年獲准成為清宮御藥房獨家供藥商。主營京幫菜的回民飯莊白魁老號,首店於1780年在隆福寺旁開業[93]。烤鴨自元代起即為宮廷御膳,15世紀已出現面向市肆的烤鴨店,但真正使北京烤鴨享譽全球的是1864年創立的全聚德——其引入的掛爐烤製法由此奠定了現代北京烤鴨的基準。

1792年,英國使節馬戛爾尼勳爵率團抵達北京,雖未能說服乾隆帝放寬貿易限制或准許英國在京設立常駐使館,但此行觀察到清王朝統治體系中的隱患,這些發現對此後中英關係的演變產生了潛在影響[94]。

1803年2月,發生嘉慶帝遇刺事件。1813年9月,癸酉之變中天理教軍隊進攻北京,攻入紫禁城。

1853年8月28日,太平軍攻克臨洺關鎮,北京大批人口逃離,全城戒嚴,人心惶惶之際,物價飛騰,米珠薪桂,一片混亂。

1860年9月21日,英法聯軍在八里橋之戰中擊潰清軍,隨後攻破北京城,聯軍統帥額爾金勳爵下令焚毀圓明園,咸豐帝逃至承德。10月至11月,清政府與英法俄在禮部衙門簽訂《北京條約》,清政府被迫允許西方國家在北京設立常駐外交機構,各國使館集中於紫禁城東南側的東交民巷使館區[95]。

1886年,慈禧太后挪用籌建北洋水師的官款重建清漪園(即頤和園)[96]。

1891年11月,慈禧太后和恭親王奕訢等人發動辛酉政變,開始兩宮聽政。

1897年6月30日,連接北京和天津的津蘆鐵路建成通車[97]:73,這是北京首條商業鐵路。

1895年,甲午戰敗簽訂《馬關條約》後,康有為聯合一千三百名舉人在宣武門外「公車上書」,起草萬言奏章呈遞光緒帝。

1898年6月11日,光緒帝採納康有為、梁啓超等維新派主張,頒布明定國是詔,啟動戊戌變法,期間7月3日,京師大學堂成立,即後來的北京大學。9月21日,慈禧太后發動戊戌政變,在榮祿與北洋將領袁世凱策應下誅殺維新黨人,囚禁光緒帝於瀛台[98]。

1900年6月,義和團進入北京,燒毀城內教堂,並圍攻東交民巷使館區。8月,八國聯軍攻佔北京,解救被義和團圍攻的各國公使。外軍占領北京及直隸地區期間實施劫掠,慈禧太后倉促西狩,直至清廷簽訂《辛丑條約》方返京[99]。

1901年9月7日,清政府同西方諸國在北京西班牙公使館簽訂《辛丑條約》。該條約規定清廷賠付巨額庚子賠款,使清政府稅源枯竭,統治根基進一步動搖。美國將其所得賠款部分用於資助留美中國學生。1911年,庚子賠款獎學金項目利用退款在清華園創辦留美預備學堂,即為清華學堂。1912年學堂更名清華學校,後發展成為享譽中外的高等學府——清華大學。

1902年1月,慈禧和光緒帝回到北京下罪己詔。

1905年,清廷戶部與民間資本共同創辦戶部銀行,此為中國首家中央銀行[100]。該機構在辛亥革命後改組為中國銀行,開啟了北京作為國家金融管理中心的歷史傳統。

中華民國

1911年10月武昌起義爆發後,清廷急召袁世凱率北洋新軍南下平亂。袁氏在軍事鎮壓的同時,亦與革命黨展開談判[101]。

1912年1月1日,孫文在南京創立中華民國並就任臨時大總統。經南北議和,孫文同意以袁世凱支持清室退位為條件讓渡領導權。2月12日,袁世凱迫使攝政的醇親王接受《清室退位詔書》,隆裕太后代表六歲的溥儀頒布詔書[102]。

作為讓渡領導權的條件,孫中山堅持臨時政府應設於南京。2月14日,臨時參議院以20票對5票的初步表決結果支持定都北京,另有兩票主張武漢、一票支持天津。多數議員認為在北京接管政權有利於鞏固和議成果,張謇等人更指出建都北京可防範滿清復辟與蒙古分裂。但孫中山與黃興主張定都南京以制衡袁世凱的北方勢力,黎元洪則提出武漢作為折中方案。[103][104]。次日臨時參議院重新表決,結果以19票對6票通過南京方案,武漢仍獲兩票[104]。孫中山遂派蔡元培、汪精衛組成專使團北上迎袁南下。[105]

袁世凱表面欣然應允,卻在2月29日晚縱容曹錕所部發動壬子兵變,通州、天津、保定等地一時間相繼騷動。這場精心策劃的亂局成為袁氏託詞坐鎮北方的藉口。

3月10日,袁世凱在北京就任中華民國臨時大總統,將中南海設為總統府與官邸[106]。4月5日,南京臨時參議院決議北京為首都,月末北遷集會。

1912年8月,孫中山北上抵達北京,受到袁世凱及數千民眾的隆重歡迎[107]。在湖廣會館,孫中山、黃興與宋教仁領導的同盟會聯合多個小黨改組為國民黨[108]。

1913年4月在北京召開的正式國會中,國民黨在參眾兩院均取得多數席位[109]。當國會著手制定憲法之際,袁世凱對權力共享舉措採取抵制態度。他未經國會審議即與外國銀行團簽署數額巨大的善後大借款,以擴充其軍事力量。這筆在東交民巷滙豐銀行簽署的貸款,使中國鹽稅徵收權實際落入外人之手[110]。

1913年3月,國民黨領袖宋教仁在上海遇刺身亡[111],引發孫中山於1913年7月發動二次革命,然兵敗流亡。袁世凱隨後脅迫國會選舉其為正式總統並驅逐國民黨議員,1914年初解散國會,同年五月廢止《臨時約法》[112]。

1915年12月,袁氏悍然稱帝,建立中華帝國(1915–1916),旋即引發南方各省護國戰爭[113]。

1916年3月,袁世凱被迫撤銷帝制,6月在北京病逝,遺留的北洋軍閥集團由此展開長達十二年的政權角逐。此間北京北洋政府更迭八任總統、五屆議會、二十四屆內閣,頒布至少四部憲法。

與前朝更迭時不同,清室傾覆與袁世凱稱帝鬧劇並未導致北京人口銳減:1910年全市人口為785,442人,1913年約為67萬,至1917年回升至811,566人。同期京畿地區人口從170萬增長至290萬。1917年北京位列廣州、上海、漢口之後成為中國第四大城市,並在全球首都規模中排名第七。

1917年6月,袁世凱病逝後,黎元洪接任大總統,段祺瑞出任國務總理,國會重新召集。

1917年,北洋政府面臨是否加入協約國參加第一次世界大戰的決策危機,是為府院之爭[114]。黎元洪罷免主戰派段祺瑞,邀軍閥張勳入京調停。不料張勳率辮子軍入城後,竟解散國會,於7月1日擁立清廢帝溥儀重登皇位,是為張勳復辟。黎元洪倉皇避入東交民巷日本使館。這場帝制鬧劇僅維持十二天,段祺瑞「討逆軍」便收復北京,張勳逃入荷蘭使館避難。在段氏主導下,中國正式對同盟國宣戰,派遣十四萬華工支援西線戰場[115]。

1918年,段祺瑞在日本資金支持下操縱新國會選舉,其安福俱樂部成員控制議席,這個被稱為安福國會的立法機構得名於中南海附近的安福胡同[116]。

1919年春,作為戰勝國的中華民國派出代表團出席巴黎和會,要求將德國在山東的權益歸還中國。然而《凡爾賽條約》竟將上述權益轉讓日本。消息傳回國內,舉國震怒。5月4日,北京十三所院校三千名學生齊聚天安門廣場,抗議西方列強背信棄義與安福政府媚日賣國,五四運動爆發。遊行隊伍試圖進入使館區受阻後,轉赴參加和會的親日派外交次長曹汝霖宅邸,搗毀其家並毆傷駐日公使章宗祥。警方逮捕三十二名學生引發更廣泛聲援,數周內運動席捲二十二省二百餘城鎮,上海工人罷工、商人罷市積極響應。六月底,政府被迫承諾拒簽和約,罷免曹章職務並釋放被捕學生[117]。

五四運動在北京開創了學生運動的傳統,並對現代中國產生深遠的政治文化影響[118]。北京大學校長蔡元培、教授胡適等知識分子倡導以新文化取代傳統秩序,陳獨秀、李大釗等運動領袖後來成為中國共產黨早期骨幹。當時湧入北京的青年中,有位湖南籍學生毛澤東曾在北大圖書館擔任李大釗助理,1920年離京赴滬參與創建中國共產黨,直至近三十年後方重返北京,成為改變中國乃至世界歷史的重要領袖。[119]

1920年10月,李大釗、張申府、張國燾等人在北京大學圖書館成立北京共產黨小組(共產主義小組)。1921年8月,中共北方區執行委員會在北京建立。

20世紀20年代,北洋軍閥體系內的軍事強人分裂為不同派系,為控制中央政府及首都展開激烈角逐。

1920年7月,受五四運動嚴重削弱的段祺瑞皖系政府,在直皖戰爭中被直系吳佩孚、曹錕逐出北京,安福國會被解散[120]。

1922年,第一次直奉戰爭爆發,直系成功擊退張作霖奉系的挑戰[121]。

1924年5月31日,中國政府代表顧維鈞和蘇聯政府代表加拉罕在北京簽訂《中蘇解決懸案大綱協定》。

1924年,第二次直奉戰爭爆發,吳佩孚部下馮玉祥突然倒戈並發動北京政變,於10月23日控制京城,囚禁總統曹錕,擁戴段祺瑞復任臨時執政,並邀請孫中山北上共商國是[122]。

1924年11月,馮玉祥派國民軍包圍紫禁城,並公布《修正清室優待條件》,強迫廢帝溥儀取消帝號、離開皇城[123]。

1925年1月1日,孫中山抱病抵京,疾呼段祺瑞吸納民眾力量實現國家統一,此後參加善後會議。3月12日孫中山在北京溘然長逝,靈柩暫厝碧雲寺[124]。

1925年,張作霖與吳佩孚聯合對抗受蘇聯支持的馮玉祥。馮氏對在京活躍的國共兩黨採取包容態度,此時北京已成為學運溫床。五卅運動期間,90所學校的1.2萬名學生沿王府井遊行至天安門聲援上海示威。隨著燕京大學(1919年)和天主教輔仁大學(1925年)等私立高校創辦,北京學生規模顯著擴大[125]。11月,李大釗組織要求段祺瑞下台的首都革命,學生與工人焚毀《晨報》館舍,最終遭武力驅散[126]。

1925年11月23日,中國國民黨部分領導層在西山碧雲寺召開「國民黨一屆四中全會」,即西山會議。

1926年3月17日,馮玉祥國民軍駐守天津大沽口炮台時與運送奉系軍隊的日本軍艦發生交火。日方指責中國違反《辛丑條約》,聯合其他七國向段祺瑞政府發出最後通牒,要求拆除京師至出海口間所有防禦工事。這一行徑引發國共兩黨左翼聯合組織的學生抗議,兩千餘人赴執政府請願要求廢除不平等條約。軍警開槍造成五十餘人死亡、二百餘人受傷,釀成「三一八慘案」[127]。當局隨即通緝李大釗等國共人士,李大釗等人避入東交民巷蘇聯使館。未幾馮玉祥兵敗,段政府倒台。張作霖於5月1日控制北京後,國共兩黨轉入地下活動。6月18日,張作霖在北京建立了安國軍政府。

1927年4月6日,奉系軍閥搜查蘇聯使館逮捕李大釗。4月28日,李大釗等二十名國共人士在京師看守所被處以絞刑[128]。

張作霖掌控北洋政府直至1928年6月,此時蔣介石領導的北伐軍與閻錫山、馮玉祥聯軍會師京畿。張作霖被迫撤離北京返回東北,途中在皇姑屯被日本關東軍炸死[129]。北京被和平移交給獲勝的國民政府,後者隨即遷都南京並將孫中山靈柩奉安中山陵。北京被改名為「北平特別市」,同時撤銷「京兆地方」。自1421年(永樂十九年)以來首次,北京更名北平(韋氏拼音:Peip'ing)[130]。

1929年3月2日,原張宗昌舊部發動兵變,亂軍占據雍和宮並在城內製造恐慌,但迅速被鎮壓。

1930年6月,北平被降為河北省轄市「北平市」,同年12月復升為院轄市「北平市」。

中原大戰期間,閻錫山曾短暫在北平另立國民政府,但最終被張學良東北軍接管——少帥此時已宣布東北易幟支持蔣介石[131]。

北洋時期(1912-1928年),北京完成了從封建帝都向現代城市的轉型。全市人口從1912年的725,235人增長至1921年的863,209人[132]。市政當局重新規劃城牆與城門體系,鋪設拓寬街道,開闢有軌電車線路,並首次制定都市計畫與功能分區法規。[133]

自國都降格為普通省城,北平的城市現代化進程深受制約。政治地位的跌落伴隨著財政收入銳減、就業機會流失與行政轄區的萎縮,資本也隨政治權力同步撤離。1921年,總部設於北京的各大銀行資本曾占全國最重要23家銀行總資本的51.9%,至1928年驟降至2.8%,1935年更跌至零記錄[134]。

隨著周邊州縣劃歸河北省管轄,北平行政區劃大幅縮減,自明以來首次喪失對農業區與流域的管理權,連通往通州電廠的有軌電車供電系統也超出市政管轄範圍[135]。南京國民政府駁回了北平市要求收回宛平、大興等郊縣的請求[136]。這座依託歷史遺蹟與高等學府的故都,最終以旅遊教育與文化中心定位,獲稱「中國波士頓」[137]。但其相對活躍的商業活動依然吸引著華北地區人口的流入,至1935年,城區人口達111萬餘,周邊區域約348.5萬人。

1931年,日本通過九一八事變奪取東北後,北平持續面臨日寇蠶食華北的威脅。1933年,長城抗戰爆發,中方被迫簽訂《塘沽協定》,將長城防線控制權拱手讓予日軍,並在關內設置百公里非軍事區,使北平北方屏障盡失[138]。

1935年5月,秘密簽訂的《何梅協定》迫使中國政府將中央軍撤出河北省,並壓制民眾抗日活動[139]。同年6月《秦土協定》則強令曾於長城抗戰的國民革命軍第二十九軍撤離察哈爾,該部最終移駐北平城南苑一帶[140]。 1935年11月,日本在通州扶植號稱「脫離中央」的傀儡政權冀東防共自治委員會,這個傀儡政權控制了北平以東二十二縣,包括今北京市域內的通州、平谷地區[141]。

面對日益緊迫的危機,故宮博物院文物於1934年南遷南京,中南海內開始構築防空工事[142]。東北流亡民眾的湧入與高校群體的聚集,使北平成為抗日情緒的中心。

1935年12月9日,北平大學生發起一二·九運動,抗議設立冀察政務委員會[143]。

1937年7月7日,駐守北平西南宛平城外的國民革命軍第二十九軍奮起反擊藉故侵略的日軍,史稱七七盧溝橋事變。盧溝橋事變亦拉開了中國全面抗戰的序幕[144]。隨著停戰談判破裂與戰事升級,日軍在航空兵支援下於七月下旬對平津地區發動總攻。城南激戰中,二十九軍副軍長佟麟閣與師長趙登禹壯烈殉國,他們與後來戰死的張自忠將軍,成為北京現行街道命名體系中僅有的三位現代人物[145]。相較於其他中國城市在戰爭中遭受的破壞,北平城區得以倖免大規模巷戰與毀損。

日軍在華北占領區設立傀儡政權「中華民國臨時政府」,將北平改稱北京並定為「首都」。該政權後與汪偽政府合流,但實際控制權仍掌握在日軍手中。

抗戰期間,國立北京大學與清華大學南遷至未淪陷區,與南開大學共同組建國立西南聯合大學[146]。輔仁大學因聖座與軸心國的中立關係得以保全。1941年12月太平洋戰爭爆發後,燕京大學遭日軍強行關閉,美籍教職員被囚禁,其中部分人員由在京郊開展游擊戰的共產黨武裝營救。順義區焦莊戶村至今保存著抗戰時期修建的地道戰設施,內含地下指揮所、會議室及偽裝出入口等戰爭遺蹟[147]。

1938年,日軍在北平秘密組建細菌武器部隊「北支甲第1855部隊」,其實驗室分布於天壇、北海及協和醫院附近[148]。與更為臭名昭著的731部隊類似,1855部隊培育強致病性菌株並在戰俘身上進行致命實驗[149]。該部隊研發的病原體在戰爭期間使用約70次,造成華北地區超過10萬平民死亡[150]。1943年該部隊在城南釋放霍亂菌株測試毒性,導致1872名居民喪生[151]。這些行徑公然違反1925年《日內瓦議定書》對生物武器的禁令。1945年8月15日日本宣布投降後,1855部隊立即開始銷毀罪證,十日後撤離北平,其活動痕跡幾近湮滅[152]。該部隊成功規避東京審判,其暴行直至後世史學家研究才逐漸揭露[153]。

1945年日本投降後,國共雖曾試圖組建聯合政府,然內戰陰雲始終未散。為阻止中國爆發全面內戰,美國政府派遣馬歇爾來華調停[155]。1946年1月10日,軍調部在北平成立,由國、共、美三方代表組成「三人委員會」,負責調查華北與東北地區的軍事衝突[156]。同年6月,停戰協定瀕臨破裂,馬歇爾調停終告失敗。

1946年聖誕節前夕,北大女生沈崇在東單被兩名美軍士兵強暴,觸發全國範圍反美示威,美軍最終由北平撤軍[157]。

1948年的北平作為傅作義指揮的華北剿總駐地,集結了55萬部隊。此時城區居住著150萬居民,周邊區域另有410萬人口,其中包括國民黨當局從東三省空運疏運至北平的2萬餘名學生,此舉既為緩解圍城地區的糧食壓力,也為防止青年投奔解放區[158]。這些流亡學生抵平後僅獲微薄配給,卻無法恢復學業。當食糧耗盡後,學生前往市府請願遭青年軍開槍鎮壓,造成至少9人死亡、48人受傷的七五慘案[159]。事件引發全國聲討,副總統李宗仁與傅作義接見學生承諾追責,蔣介石雖同意青年軍撤離北平,但在八月仍逮捕超過250名學生運動組織者[160]。

1948年11月29日,在東北戰場取得決定性勝利的中國人民解放軍發起平津戰役。12月24日攻克西北要塞張家口,次年1月15日拿下東南門戶天津。隨著國民黨在淮海戰役中潰敗,傅作義及其所率20餘萬守軍被困於北平孤城[161]。經過數周秘密和談,傅作義於1949年1月22日同意率部出城接受解放軍改編,北平和平解放。此舉使古都免受戰火摧殘,百萬市民與歷史建築得以保全。

1949年1月31日,解放軍和平入城。2月3日,解放軍舉行北平入城式[162]。

1949年3月23日,中共中央、中央軍委和中國人民解放軍總部,從西柏坡遷入北平[163]。北京(北平)時至今日依然是中國共產黨、中國政府的權力中樞。

1949年春,代總統李宗仁作最後努力尋求停戰。4月1日至12日,國共和談在北平六國飯店舉行,但中共方面拒絕接受以長江為界、與國民黨「劃江而治」的方案[164]。4月23日,解放軍渡江戰役重啟,旋即於次日攻占南京。

中華人民共和國

1949年9月27日,中國人民政治協商會議第一屆全體會議通過《關於中華人民共和國國都、紀年、國歌、國旗的決議》,北平更名為北京,並成為中華人民共和國首都[165]。

1949年10月1日,中華人民共和國中央人民政府在北京天安門廣場宣告成立。

新政權在北京迅速建立社會新秩序。人民政府成立數周內即頒布禁娼令,全市224家妓院被查封,1308名性工作者被送入婦女生產教養院接受性病救治與職業技能培訓[166]。鴉片煙毒於1952年全面禁止。

隨著不平等條約的廢除,列強喪失在使館界駐軍設領的特權。拒絕承認新政府的美國、法國與荷蘭等國,於1950年前被迫撤出領事機構與軍事駐地[167]。新的使館區在城牆東側的三里屯逐漸形成,東方集團與第三世界國家盟友在此開設外交機構[168]。

1949年11月,北京市長聶榮臻主持召開都市計畫會議,建築學家梁思成提出在天安門以西10公里處的五棵松、三里河與釣魚臺建設新行政中心,以完整保留古城牆圍合的歷史城區格局。蘇聯顧問則主張將政府建築集中於舊城核心區,特別是天安門廣場周邊[169]。他們認為利用現有城區安置公務人員更為經濟,若在郊區新建行政中心則需配套建設大量住宅。蘇聯專家同時呼籲北京發展工業,指出當時工人僅占城市人口的4%,而共產主義國家的首都應當壯大無產階級隊伍[170]。蘇聯方案最終成為主導,影響了此後十年的北京都市計畫。

天安門廣場經擴建成為舉行大型公共集會與閱兵的場所。人民英雄紀念碑、人民大會堂、工人體育場、北京火車站與中國國家博物館等標誌性建築,均於1959年中華人民共和國成立十周年之際竣工[171]。

為騰退工業廠房、政府機構與住宅建設用地,舊城大量歷史街區被拆除,諸多古典園林宅邸被改造為宿舍、校舍與辦公樓[172]。西郊與東郊興建起大型工廠區[173],國家領導人入駐中南海。古城牆因年久失修,於1960年代修建北京地鐵時被拆除,原址建成了今日的二環路[174]。

1952年10月2日至12日,北京舉辦了亞洲及太平洋區域和平會議,這是新中國成立後承辦的首個大型國際會議。會議由宋慶齡、郭沫若、彭真等籌辦,來自37個國家的400餘名代表出席。此後新建的居民區和平里即得名於此盛會[175]。

北京自新中國成立後成為中國高等教育與學術研究最集中的中心。經過院系調整,原受外資資助的大學或被接管轉為公立——燕京大學文理學院併入北京大學,後者從城內沙灘紅樓遷至燕大原址(即燕園),輔仁大學則併入北京師範大學。隨著中國人民大學、北京理工大學、中共中央黨校、中央民族學院、北京外國語大學等原根據地院校的遷入,以及中央各部委新建高等院校與研究機構,北京高校數量顯著增加[176]。

1949年至1958年間,北京市行政區域持續從河北省劃入土地。最大規模的區劃調整發生於1958年,當時一次性併入通縣(今通州區)、順義、大興、良鄉(今屬房山區)、房山、平谷、密雲、懷柔及延慶九縣,新增面積11,988平方公里,使全市總面積達到16,800平方公里[177]。至1958年,全市戶籍人口達6,318,497人,其中31.5%居住在城牆範圍內,29%分布於近郊區,其餘人口散居於遠郊城鎮及農村地區。都市計畫部門據此將北京的目標人口規模設定為一千萬人[178]。

1958年大躍進期間,與全國其他城市一樣,北京新建的公寓樓不設廚房,居民在提供免費膳食的公共食堂用餐。北京市民被動員起來,利用個人金屬物品大煉鋼鐵[179]。這場運動加速了北京城牆的拆除,拆下的磚塊被用於建造煉鋼爐。然而,這些煉鋼爐生產出的低質量生鐵並不適合工業用途[180]。

三年困難時期,作為首都,北京市民的生活比起國內其他地區要相對較好,但依然出現商品匱乏、糧食不足的現象[181]。隨著經濟困難和災害的規模日益顯現,中共中央於1962年初在北京緊急召集了全國各地幹部參加的中央工作會議,即七千人大會。

总结

视角

無產階級文化大革命,這場旨在變革中國社會和文化面貌的政治運動,其發端和最終停止都發生在北京,對這座城市和國家乃至全世界產生了深遠影響。

運動初期,北京的政治與文學界人士成為批判對象。首當其衝的是北京副市長兼歷史學家吳晗,其作品《海瑞罷官》曾獲好評[182]。1965年11月10日,姚文元指責該作品意在為彭德懷翻案,得到支持後批判升級。隨後,攻擊擴展至「三家村」,一個由吳晗、編輯鄧拓及北京文學界人士廖沫沙合寫的專欄,三人被指借文章影射政治。他們的倒台又牽連出北京市長彭真,此事進一步波及彭真的盟友、國家主席劉少奇。北京市政府成為文化大革命首批受衝擊的對象,其領導層被激進派取代[183]。

1966年春,隨著高層權力鬥爭的加劇,北京的大學生和高中生被鼓勵參與文化大革命。1966年5月16日,「五一六通知」發布,正式啟動了旨在清除黨內及國家內資產階級和蘇聯修正主義分子(如彭真)的文化大革命。5月25日,北京大學幾位初級教員在聶元梓帶領下,撰寫大字報,指責校方阻撓文化大革命,號召群眾摧毀反革命及親赫魯雪夫分子。聶元梓最初受到校方斥責,但6月2日,其大字報獲支持,在《人民日報》上發表。[184]6月18日,北京大學學生舉行首次批鬥會,公開譴責教師。江青親赴校園支持學生。至7月29日,北京所有大學和高中停課,學生全面動員加入文化大革命。

5月29日,清華大學附中一群學生組建了首個「紅衛兵」組織,旨在保護革命免受敵人威脅。北京其他學校的學生紛紛效仿。8月,紅衛兵受到讚揚,並被號召「炮轟」政府內的資產階級分子。運動迅速擴散,紅衛兵獲准在全國免費乘火車並得到食宿支持,以傳播革命。從8月18日至11月26日,天安門廣場舉行了八次紅衛兵集會,吸引了超過1100萬青年參加[185]。

1966年8月18日,毛澤東在天安門城樓上接見了紅衛兵代表宋彬彬,紅衛兵受到鼓舞,運動推向了第一個高潮[186]。在停課並推翻學校管理層後,紅衛兵將矛頭轉向社會上更廣泛的「革命敵人」。他們搜查階級敵人的住宅以尋找罪證,砸毀被視為封建文化遺留的文物,並對被指控走資本主義道路的政治和文化名人展開批鬥[187]。從8月18日首次集會後的一個月內,紅衛兵在北京市搜查了11.4萬戶人家[188]。在8月和9月紅衛兵狂熱的高峰期,至少1772人喪生[189],許多人被逼自殺或被紅衛兵毆打致死,包括老舍、容國團等名人。[190][191][192]。

到1967年,隨著學校關閉和權威人物被推翻,紅衛兵派系開始爭奪對他們所占領機構的控制權,[193] 衝突逐漸演變為武鬥。1968年,毛澤東下令軍隊接管政府、大學和工廠,解散紅衛兵並要求他們離開城市前往農村,接受「農民的再教育」。數十萬北京的知識青年被下放到農村和牧區。此後北京市仍有多起武鬥事件發生,如1968年的清華大學百日大武鬥,城市建設也處於極度混亂之中,都市計畫更無法正常編制[97]:95。

文化大革命加劇了與蘇聯的緊張關係,約30萬城市居民被動員起來,修建了複雜的地下掩體,設計可容納40%的城市人口以應對核攻擊。北京地下城於1969年至1979年間建成,後來被改造成地下購物中心和博物館[194]。

1969年10月1日,北京地鐵一期工程通車,北京成為全中國第一個擁有地下鐵路的城市。

1971年7月,美國總統理察·尼克森宣布將訪問中國,並於1972年2月進行歷史性訪問,在北京會見毛澤東,遊覽長城,還從北京動物園接收一對大熊貓,並啟動了中美關係正常化的進程[195]。尼克森訪華以及1971年10月中華人民共和國恢復在聯合國的合法權益,標誌著中國外交取得了重大突破[196]。1971至1972年間,30多個國家(主要來自歐洲和拉丁美洲)與台灣的中華民國斷交,轉而與中華人民共和國建立外交關係。北京東部的使館區開始擴展,新增外交使團建築、酒店、商業機構,最終發展成為城市的中央商務區。

1976年1月8日,國務院總理周恩來病逝。1976年3月20日,牛坊小學的學生在人民英雄紀念碑前獻花圈悼念周恩來,隨後其他人也紛紛效仿,許多花圈上附有紀念總理的詩作,通過隱喻批評「四人幫」。到了4月4日清明節這一傳統掃墓節日,廣場上擺滿了花圈和詩作,估計有200萬市民前往悼念。次日,「四人幫」下令警方沒收並銷毀花圈,封鎖廣場禁止進一步進入。在與居民的衝突中,數百人被捕,是為四五運動[197]。

9月9日,毛澤東在中南海病逝,位於天安門廣場的毛主席紀念堂於一年後建成[198]。

1976年10月7日,華國鋒在葉劍英、汪東興等人的協助下發動懷仁堂事件,「四人幫」被捕[199]。1977年,全國高考得以恢復,大多數下鄉的知青也返回城市。

在1978年12月召開的中共十一屆三中全會上,中國共產黨在鄧小平領導下為文化大革命的受害者平反,推翻了對四五運動的定性,並確立了改革開放的政策[200]。隨著國家領導層政策轉向,北京出現了一段短暫的政治開放期,稱為「北京之春」。

進入改革開發時代後,北京的都市計畫邁向新方向。1980年4月,在審查城市基礎設施資金申請時,新任中共總書記胡耀邦提出了北京發展的指導原則:作為國家政治中心,北京應成為國際交流中心,以支持中國對外開放;作為面向世界的窗口,北京應成為全國最整潔、乾淨和風景優美的城市,還應努力在科技、文化和教育方面躋身世界先進水平[201]。

為緩解嚴重的住房困難,北京市以「統建」和「房改」相結合的方式,在當時的城區邊緣建設了勁松、團結湖、左家莊等一大批大型居住區[202]。1987年,北京二環路北半環機動車道建成通車[203]。在獲得第11屆亞運會舉辦權之後,北京啟動了國家奧林匹克體育中心、亞運村等項目,改變了北京北部的城市面貌[204]。

在商業領域,計劃經濟時代的流通體制被逐步打破。1980年代,北京個體工商戶數量激增,秀水街、大柵欄商業街成為小商品經濟的代表[205]。中關村的興起,在1980年代後期匯聚了大量科技企業,此後更是被譽為「中國矽谷」[206]。

1989年4月15日胡耀邦逝世後,許多大學生及普通市民前往天安門廣場悼念及抗議,史稱「八九民運」。

5月20日,18萬解放軍進入北京實施戒嚴。

6月3日晚,解放軍戒嚴部隊在裝甲車和坦克的掩護下強行進入北京市區,在天安門廣場實施清場,期間爆發大規模流血衝突。最終,以趙紫陽為代表的改革派失勢,江澤民成為中共新任總書記。戒嚴狀態一直持續至1990年1月11日。

1990年9月,北京市成功舉辦第11屆亞洲運動會,1993年首次申辦奧運會時以兩票之差敗給雪梨。1994年和1995年,北京市先後承辦了第六屆遠南運動會和聯合國第四次世界婦女大會。1998年11月,北京市開始再次申奧。

1999年6月,建築界名家貝聿銘與吳良鏞、周干峙、張開濟、華攬洪、鄭孝燮、羅哲文、阮儀三聯名向北京市政府提交意見書《在急速發展中要審慎地保護北京歷史文化名城》,指出應該順應歷史文化名城保護與發展的客觀規律,對北京舊城進行積極的、慎重的保護與改善,而不是「加速改造」,建議編訂具有法律效力的完整的《北京歷史文化名城保護規劃》[208]。

2001年7月13日,北京市贏得第29屆奧林匹克運動會主辦權,同年舉辦了第21屆世界大學運動會,第29屆奧運會和第13屆帕運會則分別於2008年8月和9月成功舉辦。

2012年7月21日,北京發生特大暴雨,79人死亡[209][210][211]。

2014年,北京市被中央政府增加了「科技創新中心」的城市戰略定位[212],京津冀協同發展也被提升至國家戰略層面[213]。該年11月10日至11日,北京市舉行APEC峰會。2015年至2016年,北京發生嚴重的空氣污染[214][215][216]。

2015年,北京市獲得2022年冬季奧林匹克運動會主辦權[217],成為全球第一個既舉辦過夏季奧運會,又舉辦過冬季奧運會的「雙奧之城」。

2017年9月,《北京城市總體規劃(2016年—2035年)》獲批,將北京市定位為全國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心,同時指出「老城不能再拆」[218]。11月18日,北京大興區西紅門鎮新建莊二村新康東路8號聚福緣公寓發生一場重大火災,19人遇難[219],此後北京政府展開頗具爭議的安全隱患排查整改活動[220]。同年,北京市將北京經濟技術開發區與中關村科學城、懷柔科學城、未來科學城並列為建設全國科技創新中心的主平台「三城一區」。2019年1月11日,北京市人民政府正式遷至通州區北京城市副中心行政辦公區[221]。

2020年1月12日,首都醫科大學附屬北京地壇醫院收治兩名2019冠狀病毒病疑似患者,2019冠狀病毒病疫情在北京爆發[222],北京市也於該年1月24日啟動重大突發公共衛生事件一級響應[223],此後隨著疫情緩和,北京市於4月30日將重大突發公共衛生事件應急響應級別下調至二級響應[224],6月6日更一度下調至三級響應[225],本地確診病例也於6月8日暫時清零[226],但6月11日爆發的北京新發地農產品批發市場聚集性疫情使得北京市再次進入二級響應狀態,相關確診病例至7月6日已累計335例,此後未有增長,7月20日北京市將應急響應機制再次下調至三級[227],此後北京市仍保持疫情防控常態化狀態。

2020年8月27日,國務院批覆了涉及東城、西城兩區的《首都功能核心區控制性詳細規劃(街區層面)(2018年-2035年)》[228]。

2022年7月25日至26日,首屆北京文化論壇舉辦。[229]

2024年4月,全球首個人工智慧街區概念在北京市海淀區提出[230]。

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads