トップQs

タイムライン

チャット

視点

日本の発明・発見の一覧

ウィキメディアの一覧記事 ウィキペディアから

Remove ads

日本の発明・発見の一覧(にほんのはつめい・はっけんのいちらん)は、日本での発明や発見のリストである。日本人は多くの科学技術分野で貢献してきた。特に、日本は20世紀以降のデジタル革命において重要な役割を果たしており、日本人の発明家や起業家によって電子工学やロボット工学などの分野で多数、最新の革新的で普及した技術が導入されている。日本のポップカルチャーは、その電子技術によって強く形作られ、世界的にも大きな影響力を持っている。

物理学

- 長岡モデル(最初の土星型原子モデル)

- 1904年、長岡半太郎はJ. J. トムソンのブドウパンモデルに代わるものとして、はじめて原子の惑星モデルを提案した。アーネスト・ラザフォードとニールス・ボーアは後に1913年により有望なボーアの原子模型を開発した[1]。

- ニュートリノ振動

- 1962年に坂田昌一・牧二郎・中川昌美によって、フレーバー間で振動するニュートリノ振動の理論が提唱された[5]。梶田隆章のグループは1998年に大気から降り注ぐニュートリノをスーパーカミオカンデで観測することにより、この現象を実証した[6]。

- 弦理論

- 1970年に南部陽一郎、レオナルド・サスキンド 、ホルガー・ベック・ニールセン (Holger Bech Nielsen|en)[7] が独立に発表したハドロンに関する理論によって登場した。

- CKM行列

- 1973年、ニコラ・カビボの研究をもとに、小林誠と益川敏英は、3世代のクォークを導入したカビボ・小林・益川行列を発表した[8]。2008年、小林と益川は「自然界に少なくとも3つのクォーク族が存在することを予測する対称性の破れの起源を発見した」ことでノーベル物理学賞を二人で受賞した[9]。

- ソフトレーザー脱離法

- 1987年、パルスレーザー光の照射により高質量有機化合物をイオン化するための試料作成法を田中耕一が報告した[10]。これは世界で初めて高質量分子のイオン化の成功である。1988年には高質量分子を世界で初めて質量分析した[11]。

Remove ads

生物学・化学・生物医学

- チアミン(ビタミンB1)

- チアミンは水溶性ビタミンの中で最初に記述されたものであり[17]、生存に不可欠な微量化合物の発見とビタミンという概念へとつながった。それは高木兼寛(1849-1920)により、脚気が窒素摂取不足(タンパク質不足)に起因していることを指摘する1884年まではなかった。1910年、日本の科学者、鈴木梅太郎が米ぬかから水溶性の微量栄養素の複合体を抽出することに成功し、それをオリザニンと命名した。彼はこの発見を東京化學會誌に日本語で発表した[18]。ポーランドの生化学者カシミール・フンクは、後にこの複合体を1912年に「ビタミン」(「バイタルアミン」のかばん語)と命名することを提案した[19]。

- メタンフェタミンは、1894年に化学者の長井長義によって日本で初めてエフェドリンから合成された[20]。1919年には、薬理学者の緒方章によって塩酸メタンフェタミン(ヒロポン)の結晶化に成功した[21]。

- エフェドリン合成

- エフェドリンの自然界での形態は、伝統的な漢方薬でマオウ(麻黄)として知られていて、漢の時代から中国で文書化されていた[23]。しかし、エフェドリンの化学合成は日本の有機化学者である長井長義によって1885年に初めて達成されるまではなかった。

- エピネフリン(アドレナリン)

- 日本の化学者である高峰譲吉と助手の上中啓三は、1900年にエピネフリンを初めて発見した[26][27]。1901年に高峰は羊や牛の副腎からホルモンの分離と精製に成功した[28]。

- ウルシオール

- 1917年、真島利行がアルキルカテコールの混合物であるウルシオールを発見した。また、ウルシオールがアレルゲンであることを発見し、ウルシオールがツタウルシやウルシなどのトキシコデンドロン属の植物に皮膚刺激性を与えることを明らかにした[30]。

- 上部消化管内視鏡

- 杉浦睦夫は、日本で初めて胃カメラ(現在の上部消化管内視鏡)を開発したことで有名な技術者である。彼の話は、NHKのドキュメンタリー番組「プロジェクトX~挑戦者たち~」で紹介されている。杉浦はオリンパス光学工業に在職中の1950年に初めて上部消化管内視鏡を開発した。

- フロンティア軌道理論

- 福井謙一は、フロンティア軌道理論を提唱し、1952年に論文発表をした[34]。

- 岡崎フラグメント

- 岡崎フラグメントは、DNA複製の際にラギング鎖に新しく形成される短いDNA断片(フラグメント)である。岡崎フラグメントはラギング鎖と相補的な役割を果たし、二本の短いDNA鎖を一緒に形成する。一連の実験により、岡崎フラグメントが発見された。実験は、1960 年代に岡崎令治、岡崎恒子、坂部貴和子、その同僚によって、大腸菌のDNA複製の研究で行われた[35]。1966 年、坂部貴和子と岡崎令治は、DNA 複製が断片を含む不連続な過程であることを初めて示した[36]。大腸菌におけるバクテリオファージのDNA複製に関連する研究を通じて、研究者及び同僚によってさらに研究された[37][38]。

- 緑色蛍光タンパク質

- 1962年、下村脩とフランク・H・ジョンソンらは、オワンクラゲから緑色蛍光タンパク質を発見[39]。単独で発色団(色を発現する化学構造)を形成するのが特徴。特定分子にこれを付け、挙動の観察により細胞内で起こる生命現象を解析する「蛍光イメージング」の分野で用いられている。

- 免疫グロブリンE(IgE)

- 免疫グロブリンEは、哺乳類にのみ存在する抗体の一種である。IgEは、1966から1967年に2つの独立したグループによって同時に発見された[40]。コロラド州デンバーの小児喘息研究所・病院の石坂公成のチーム[41]とスウェーデンのウプサラのグンナー・ヨハンソンとハンス・ベニッヒのチームである[42]。共同論文が1969年4月に発表された[43]。

- ヘック反応

- 1971年に溝呂木勉ら[45]、1972年にリチャード・ヘックら[46]により独立に報告された。パラジウム触媒を用いて塩基存在下、初めて応用できるクロスカップリング反応を開発した。

- スタチン

- スタチン系薬剤は、製薬会社の三共に勤務していた生化学者、遠藤章によって1973年に初めて発見され、1974年に特許出願、1976年に論文発表された[47][48]。メバスタチンはスタチン系の最初に発見された薬であった[49]。第二のペニシリンとも評されている。

- アベルメクチン

- 1974年、大村智は放線菌MA-4680株を分離。1979年、米国メルク社との共同研究で、この放線菌を新種Streptomyces avermectiniusと記載するとともに、生産する抗寄生虫物質をアベルメクチンと命名[50]。その後、アベルメクチンのジヒドロ誘導体であるイベルメクチンを開発した。これを基にしたヒト用製剤メクチザンは、オンコセルカ症やリンパ系フィラリア症の治療に効果が大きく出ている。

- V(D)J遺伝子再構成

- 北里柴三郎が抗体を発見して以来、100年間、抗体の多様性が未解決の課題であった。1976年、利根川進は「V(D)J遺伝子再構成により、B細胞が自らの抗体遺伝子を自在に組み替えて、無数の異物に対応する無数の抗体を作ることができること」を証明した[51]。

- 導電性高分子

- かつて、高分子には電気は流れないと考えられていた。白川英樹はアラン・マクダイアミッドとアラン・ヒーガーの3人で共同研究を行い、ドーピングという手法で、いくつかのπ電子を引き抜くと電気が流れることを発見し、1977年に報告した[53]。これはタッチパネルや、小型で大容量の電池などに欠かせない技術である。

- 鈴木・宮浦カップリング

- 1979年に鈴木章、宮浦憲夫らが報告[56]。特別な条件を整えなくても反応が進み、毒性が強い化合物を使わずにすむ。また、特定のタイプの化合物のみを生成することが可能である。液晶材料の生成や医薬品の製造等、様々に活用されている

- インターロイキン-6

- 1982年、平野俊夫がIL-6の存在を発見[57]。1986年、IL-6遺伝子の単離に成功し、全構造を決定した[58]。レセプターの構造を決定。岸本忠三と平野俊夫はその多様な機能と、複雑な情報伝達経路を解明した[59]。また、IL-6が関節リウマチなどの病態に重要な役割を果たしていることを突き止めた[60]。一連の研究により、IL-6だけでなくサイトカインの異常産生と、種々の疾患との関係が世界的に注目を浴びるようになった。

- MY-1

- 1984年、徳永徹はBCGを抽出・精製してMY-1という核酸画分を発見[61]。MY-1中のBCG菌体DNAが、ナチュラル・キラー細胞やマクロファージを活性化し[62]、強い抗腫瘍活性を示すことを発見。これは、DNAの免疫増強効果を世界で初めて発見したものである[63]。

- IGZO系酸化物半導体TFT

- 1985年に君塚昇が初めて単結晶IGZOの合成に成功[66]。2004年に東工大の野村研二、神谷利夫、細野秀雄らが「アモルファスIGZO-薄膜トランジスタ(TFT)」を開発[67]。携帯電話のディスプレイに使われている。

- カドヘリン

- 1986年には竹市雅俊がカドヘリンを発見し[68]、カドヘリンが細胞間接着を担う分子であることを突き止めた。

- 野依不斉水素化反応

- 1987年、野依良治は野依不斉水素化反応を発見した[69]。化学物質の合成の際、一緒に別の物質までできてしまうことが課題であった。野依はBINAPという左右の物質を作り分けることのできる触媒を完成させ、不斉合成反応により、狙った物質のみを合成できるようにした。様々な薬品の製造等に活用されている。

- カーボンナノチューブ

- 1991年、飯島澄男は多様ならせん構造をもつカーボンナノチューブを発見し、電子顕微鏡で構造を決定した[73]。

- 光誘起相転移

- 1992年、腰原伸也は光照射により物質の性質を超高速かつ劇的に変化させる、光誘起相転移を世界で初めて提唱し[74]、これに対応する物質を数多く発見した。

- ATG遺伝子

- 1992年、大隅良典らは出芽酵母のオートファジーを初めて観察した[75]。1993年、大隅良典らは出芽酵母のオートファジー不能変異株15種を単離し、世界で初めてATG遺伝子を発見した[76]。前述の15株から14種の遺伝子を同定し、仕組みを分子レベルで解明した。

- PD-1

- 1992年、本庶佑研究室の大学院生であった石田靖雅らがPD-1を同定・命名[77]。その後の研究で本庶佑らは、PD-1が免疫反応の負の調節因子であることを明らかにした[78]。PD-1シグナルの遮断が有効ながんの免疫治療となりうる可能性を世界で初めて提示し、新しいがん免疫療法に道を拓いた。

- 制御性T細胞

- 1995年、体内に侵入した細菌などの異物を排除する免疫反応の手綱を引く「制御性T細胞」というリンパ球を坂口志文が発見[79](命名は2000年)。それが異常になることで自己免疫病やアレルギーの原因になることを証明した。

- 活性化誘導シチジンデアミナーゼ

- 1999年、本庶佑らは活性化誘導シチジンデアミナーゼ(AID)を発見[80]。その後の研究で、これがクラススイッチ組換えのみならず、体細胞超突然変異にも必須の酵素であることを明らかにした[81][82]。こうして抗体の機能性獲得のメカニズムを明らかにした。

- TLR9

- TLR9が細菌およびウィルスの DNAを認識する受容体であることを審良静男は発見し、2000年に発表[83]。自然免疫は侵入者を無差別に攻撃するのではなく、細胞膜にあるTLRという受容体がセンサーとして作動し、細菌やウィルスの種類に応じて働いていることがわかった。癌や花粉アレルギーのワクチン開発など、多方面の応用研究が展開されている。

Remove ads

科学技術

→「日本の科学技術」も参照

- 縄文土器

- 縄文土器は、日本の縄文時代に作られた古代の土器の一種である。縄文とは日本語で「縄の文様」を意味し、粘土に押し込まれた文様を表している。現代の九州の北西海岸にある洞窟で発見された土器の断片は、放射性物質による年代測定試験で紀元前12,700年にまでさかのぼるとされている[97]。しかし、曖昧さと、異なる年代測定技術に基づいて異なる日付を主張する複数の情報源のため、縄文土器がどのくらい前に作られたのかを確かめることは難しい。一部の情報源では、紀元前14世紀にまで遡る考古学的な発見があったと主張している[98]。

- 視覚障害者誘導用ブロック

- 点字ブロックの原型は1965年に三宅精一によって開発された[103]。1967年に岡山市の道路に初めて導入された。日本国内で普及し、その後、世界中に普及した。

オーディオ技術

- フェイザーエフェクター

- 1968年、オーディオ・エンジニアの三枝文夫が設計した新映電気のUni-Vibeエフェクターは、位相シフトとコーラス・エフェクトを搭載し、すぐにジミ・ヘンドリックスやロビン・トロワーなどのギタリストに愛用されるようになった[110]。

- ダイレクトドライブターンテーブル

- 大阪に本拠地を置く松下(現パナソニック)のエンジニア、小幡修一が発明した[111][112]。松下電器が影響力のあるターンテーブル「Technics」シリーズの第一弾として「SP-10」として1969年に発売した[113]。1971年に発売されたTechnics SL-1100は初期のヒップホップDJにターンテーブルとして採用され[113]、SL-1200は現在でもダンスやヒップホップDJに広く使われている[112]。

- カラオケ

- カラオケという名称(空のオーケストラの意味)を誰が最初に思いついたのかについては、様々な論争がある。1つの主張は、1971年に神戸で日本人ミュージシャンの井上大佑[114]がカラオケスタイルの機械を発明したというものである[115][116]。

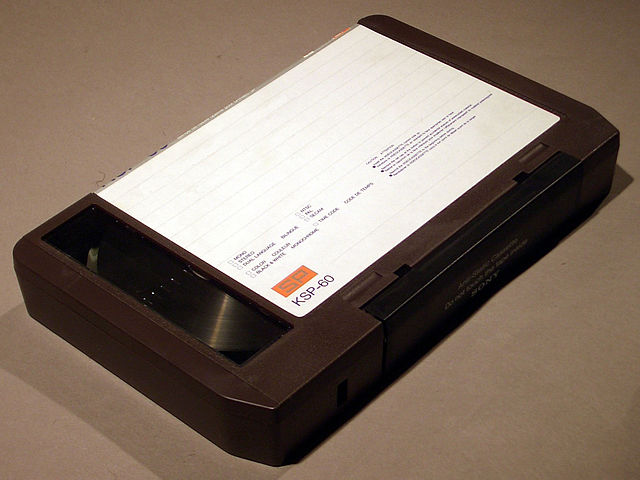

- デジタルオーディオテープレコーダー

- 1971年、中島平太郎はNHKの技術研究所長を辞してソニーに入社した。その4年前に中島はNHKで音のデジタル化に着手し、2年以内で初のデジタルオーディオテープレコーダーを開発していた[117]。

- 垂直磁気記録方式

- 垂直磁気記録方式は19世紀後半にデンマークの科学者バルデマール・プールセンによって初めて実証されたが、彼は音が磁気的に記録できることを初めて証明した人物でもある。1976年に岩崎俊一博士(現・東北工業大学学長)が垂直磁気記録方式の密度の明らかな優位性を検証するまでは、垂直磁気記録方式の進歩はあまりなかった。1978年には、藤原博士が東芝で熱心な研究開発プログラムを始め、最終的には垂直磁気記録に最適化されたフロッピーディスクメディアを完成させ、この技術を使った最初の市販磁気記憶装置が誕生した[118]。

- 完全にプログラム可能なドラムマシン

- 1980年にローランドによって導入され808としても知られているローランド・TR-808は、初めての完全にプログラミング可能なドラムマシンだった。これは、ブレイクやロール機能を備え、最初から最後までパーカッション・トラック全体をプログラムする最初のドラム・マシンだった[119]。梯郁太郎によって作成された808は、1980年代以降、ヒップホップ・ミュージックやエレクトロニック・ダンス・ミュージックの基礎となっており[120]、ポピュラー音楽の中で最も影響力のある発明の一つとなっている[121][122]。

- ポータブルCDプレーヤー

- 1984年に発売されたソニーのウォークマンは、最初のポータブルCDプレーヤーであった[124]。

バッテリー

計算機

カメラ

珍道具

- 珍道具とは、一見、ある問題を解決するための理想的な解決策のように思えるような、独創的な日用品を発明する日本の芸術である。しかし、実際に使用してみると、新たな問題が発生したり、社会的に非常に恥ずかしい思いをしたりして、実質的には何の役にも立たないという顕著な特徴がある。このように、珍道具は「役に立たない」と表現されることがあるが、実際には問題を解決しているのだから、絶対的な意味で「役に立たない」とは言えない。しかし、実際の問題として「役に立つ」とは積極的には言えない。珍道具という言葉は川上賢司の造語である。

家庭用電化製品

電子機器

- デジタルシステム設計、デジタルコンピュータ理論

- 1930年代、NECの技術者である中嶋章は、スイッチング回路理論でデジタルシステム設計の基礎を築いた。その理論では、論理ゲートを代数的に解析して回路を設計する方法として2要素ブール代数を定式化したものである。スイッチング回路理論は、現代技術のほとんどすべての分野でデジタルシステム設計のための数学的基礎とツールを提供し、デジタルコンピュータ理論の基礎となった[134][135]。

- スイッチング回路理論

- 1934年から1936年にかけて、NECの技術者である中嶋章が独自に発見した2要素ブール代数がスイッチング回路の動作を記述できることを示す一連の論文でスイッチング回路理論を紹介した[136][135][137][134]。

- JFET (接合型電界効果トランジスタ)

- JFETの最初のタイプは、1950年に日本の技術者である西澤潤一と渡辺寧によって発明された静電誘導トランジスタ(SIT)であった。SITはチャネル長が短いJFETの一種である[138]。

- 静的誘導トランジスタ

- 1950年に西澤潤一と渡辺寧によって発明された[139]。

- アバランシェフォトダイオード

- 1952年に西澤潤一によって発明された[141]。

- プログラム内蔵方式トランジスタ・コンピュータ

- ETL Mark IIIは1954年に電気試験所によって開発を開始し[143]、1956年に完成された[144]。最初のプログラム内蔵方式トランジスタ・コンピュータであった[144][145][146]。

- 光通信

- インターネット技術の基礎となるハードウェア要素、光通信の三つの必須要素は、東北大学の西澤潤一によって発明された。それは、光源である半導体レーザー(1957年)、伝送線路であるグレーデッドインデックス光ファイバー(1964年)、光受信器であるPINフォトダイオード(1950年)である[147][148][149]。光通信は1963年に西澤によって提案された[150]。1970年の林厳雄の連続波半導体レーザーの発明は、光通信の光源に直結し、日本の企業家によって商品化され[151]、光通信の分野を切り開き、将来の通信ネットワークにおいて重要な役割を果たした[152]。彼らの業績は、情報化時代の基礎を築いた[147]。

- トンネルダイオード

- 1958年、江崎玲於奈は、PN接合ダイオードの研究において固体でのトンネル効果を初めて実証した[153](ノーベル物理学賞を受賞)。江崎玲於奈と黒瀬百合子は、同効果を利用したトンネルダイオードを発明し、1960年に特許を取得した[154]。

- マイクロプロセッサ

- シングルチップ・マイクロプロセッサ中央処理装置(CPU)の概念は、1968年に日本で開催されたシャープのエンジニア佐々木正と奈良女子大学のソフトウェア工学研究者との会議で考え出された。佐々木は1968年にビジコンおよびインテルとマイクロプロセッサの概念について話し合った[155]。最初の商用マイクロプロセッサである4ビットのIntel 4004は、1968年の「ビジコン・プロジェクト」[156]で嶋正利の3チップCPU設計として始まった[157][156]。それは、1969年から1970年にかけてインテルのマーシャン・ホフとフェデリコ・ファジン、ビジコンの嶋正利によって設計されたシングルチップマイクロプロセッサに簡略化され、1971年に市販された[156][158]。

- 連続波半導体レーザー

- 林厳雄とモートン・B・パニッシュによって1970年に発明された。これは、日本の企業家によって商業化された技術である光通信、レーザープリンター、バーコードリーダー、光学ドライブの光源に直接つながった[151]。

- ビデオカセットレコーダー

- 最初のビデオカセットフォーマットであるUマチックを採用した機械、ビデオカセットプレーヤーVP-1100とビデオカセットレコーダーVO-1700は、1971年にソニーから発売された[159]。

- マイクロコンピュータ

- 最初のマイクロコンピュータは、1972年に開発されたソードのSMP80/08であり[160]、8ビットのIntel 8008マイクロプロセッサを使用していた[161]。

- ラジコンホイール送信機

- 双葉電子工業は1974年に箱型送信機に初めてハンドルを採用したFP-T2Fを発売した[162]。近藤科学は1981年にハンドルと、引き金がスロットルとなるピストルグリップを一体化したEX-1を発売した。これは、現在地上で使用されている2種類のラジコン送信機のうちの1つとなった[163][164]。

- 16ビットマイクロプロセッサ

- 最初のシングルチップ16ビットマイクロプロセッサはNECのμCOM-16(1974年)[165]とPANAFACOMのMN1610(1975年)であった[166][167]。

- ラップトップパソコン

- アダム・オズボーンは、Osborne 1と呼ばれる「初のラップトップパソコン/ノートパソコン」を発表したが、現在ではIBM 5100などの他のポータブルコンピュータと並んで可搬ポータブルコンピュータと呼ばれている[168][169]。諏訪精工舎(現セイコーエプソン)本社(ウォッチ開発設計部)の社員である横澤幸男が1980年7月に初のラップトップパソコン/ノートパソコンを発明し、特許を取得している[170]。日本ではHC-20と呼ばれるセイコーのノートパソコンは1981年に発表された[171]。北米では、1981年にエプソンがラスベガスで開催されたCOMDEXコンピュータショーでエプソンHX-20として発表し、その携帯性の高さで注目を集めた[172]。1982年7月には、日本ではHC-20[171]、北米ではエプソンHX-20[173]として一般市場に投入され、それは重さ1.6kgでA4ノートブックサイズのハンドヘルドコンピュータ であった[174][171][173]。1983年には、日本のシャープPC-5000[175]とAmpere WS-1ラップトップが現代的なクラムシェルデザインを採用した[176][177]。

- 磁束量子パラメトロン

- 後藤英一は、1986年に既存のパラメトロン技術の改良として、集積回路上の超伝導ジョセフソン効果を用いた磁束量子パラメトロンを発明した[142]。

- プラスチック中央処理装置

- 山崎舜平は、すべてプラスチックで作られた中央処理装置を発明した[178]。

ゲームコントローラ

- 十字キー

- 1982 年、任天堂の横井軍平は円形のパッドのアイデアを考案し、それを縮小してポイントを変更し、画面上のキャラクターを操作するため、おなじみの現代的な十字デザインに変更して、同社のゲーム&ウオッチ「ドンキーコング」で使用した。このデザインは「十字キー」として知られるようになった[179]。この設計はその後のゲーム&ウオッチのタイトルで人気が証明され、特許を取得している。1984年にはエポック社が「ゲームポケットコンピュータ」という携帯型ゲームシステムを開発した。これには十字キーが搭載されていたが、当時は人気がなく、すぐに衰退した。当初は、従来の非接続式のパッドと並んで、ゲーム&ウオッチ用のコンパクトなコントローラーとして開発されたが、任天堂は横井軍平の設計が通常のゲーム機のコンソールにも適していることに気づき、十字キーを「十字キーコントロールパッド」という名称で、大成功を収めたファミリーコンピュータの標準的なコントローラにした。

- モーションセンサーコントローラ

- 任天堂がWii用に発明したWiiリモコンは、モーションセンサー機能を備えた最初のコントローラである。これは2006年のタイムのBest Invention候補であった[180]。

印刷

ロボット工学

- からくり人形

- からくり人形は、17世紀から19世紀にかけて作られた日本の伝統的な機械化された人形またはオートマタである。からくりという言葉は「機構」や「トリック」を意味する[184]。人形のしぐさは楽しませるための物である。からくりには主に3タイプがある。舞台からくりは演劇で使用された。座敷からくりは、家庭で使われていた小型のからくりである。山車からくりは、宗教上の祭礼に使われ、伝統的な神話や伝説を再現するために使われていた。

- 運動支援用ロボット外骨格(医学)

- HALの最初の試作品を提案したのは、筑波大学教授の山海嘉之である[185]。山海氏は、小学3年生の頃からロボットに魅せられ、「人間を支援する」ためのロボットスーツを作りたいと考えていた。1989年にロボット工学の博士号を取得後、HALの開発に着手した。山海は1990年から1993年までの3年間、足の動きを支配するニューロンのマッピングに費やした。彼とチームは、ハードウェアの試作品を作るのにさらに4年を要した[186]。

- 世界初のアンドロイド「DER 01」は、大阪大学の石黒浩が主宰する、知能ロボティクス研究室とココロが共同開発した。アクトロイドは、大阪大学が開発し、ココロ(サンリオのアニマトロニクス事業部)が製造した、視覚的に非常に人間に近いヒューマノイドである。2003年に東京で開催された国際ロボット展で初公開された。アクトロイドウーマンは、これまで架空のロボットだけで使われたアンドロイドやガイノイドというSF用語で呼ばれる想像上の機械に近い実在の機械の草分け的な例である。まばたき、会話、呼吸など生きているような機能を真似ることができる。「Repliee」モデルは、音声を認識して処理し、親切に応答する能力を持つ対話型ロボットである[187][188][189]。

宇宙探査

ストレージ技術

- ビデオテープレコーダ

- 1953年に沢崎憲一が最初のビデオテープレコーダーであるヘリカルスキャンビデオテープレコーダーの試作機を発明した[191]。1959年には、東芝が最初の商用ヘリカルスキャンビデオテープレコーダーを発売した[192]。

- コンパクトディスク(オランダのフィリップス社と共同)

- コンパクトディスクは、フィリップス(Joop Sinjou)とソニー(土井利忠)が共同で開発した。ソニーが光デジタル音楽ディスクを初めて公開したのは1976年9月。1982年に発表したコンパクトディスクと同様の仕様で、サンプリングレート44,056Hz、リニア解像度16ビット、クロスインターリーブ誤り検出訂正など、再生時間150分の光デジタル音楽ディスクの実演を1978年9月に行った[195]。

- Blu-ray Disc(他国と同時期)

- 中村修二が実用的な青色レーザーダイオードを発明した後[198]、ソニーはこの新しいダイオードを応用した2つのプロジェクトを開始した。2001年に発表したUDO(Ultra Density Optical)とDVR Blue(パイオニアと共同開発)で、最終的にBlu-ray Discとなる書き換え可能なディスクのフォーマットである[199]。Blu-ray Disc アソシエーションは、9つの企業(日本:5、韓国:2、オランダ:1、フランス:1)とマサチューセッツ工科大学によって設立された。

テレビ

- 完全電子式テレビシステム

- 1926年に高柳健次郎が世界初の完全電子式テレビシステムを発明し、フィロ・ファーンズワースより数ヶ月早かった[200]。

- ハンドヘルドテレビ

- 1970年、パナソニックは大きなポケットに入るほどの小型テレビ、ICテレビ TR-001を発売した。このテレビは1.5インチディスプレイと1.5インチスピーカーを備えていた[202]。

- 液晶テレビ

- 最初の液晶テレビは、日本でハンドヘルドテレビとして発明された。1980年、精工舎(現セイコー)の研究開発グループがカラー液晶ポケットテレビの開発に着手した[203]。1982年、セイコーエプソンが初の液晶テレビであるアクティブマトリクス液晶テレビを搭載した腕時計「エプソンTVウォッチ」を発売した[204][173]。1983年、カシオ計算機が携帯型液晶テレビ「カシオTV-10」を発売した[205]。

- カラープラズマディスプレイ

- 世界初のカラープラズマディスプレイは1989年に富士通が製造した[206]。

テキスタイル

時計

交通機関

- 人力車

- 人力輸送方式で機能する1人から2人乗りの2輪または3輪の乗用カートで、俥夫が2輪の台車を引く。人力車は1869年頃に日本で発明された[215][216]。江戸時代からの輪行解禁後[217]、日本列島全体の急な技術的進歩の時期の始まりに発明された[216][218]。

- 軽自動車

- 乗用車、バン、ピックアップトラックなどを含む小型自動車のカテゴリーで1949年に規格が成立。地方税や保険料が低くなるために設計されており、地方では、車両に十分な駐車場の所有証明の要件が免除されている[219][220]。

- 新幹線

- 世界初の大容量(当初は最大12両)の「高速鉄道」は、1964年10月に正式開業した日本の東海道新幹線で、これは1959年4月に建設が開始した[221]。川崎重工業が製造した新幹線0系電車は、東京-名古屋-京都-大阪間で最高時速210km/hを達成し、1963年の試運転では最高時速256km/hを記録した[221]。

- スパイラルエスカレーター

- 三菱電機は1985年に世界初の実用的なスパイラルエスカレーターを発表した。スパイラルエスカレーターは、従来のエスカレーターよりも省スペースであるという利点がある[222]。

兵器

無線伝送

筆記及び修正用具

- 和紙

- 中国から伝来した紙は、平安時代には様々な種類が国産化され、後に和紙として独自の成長を遂げた。

- ノック式シャープペンシル

- 日本の文具メーカーのぺんてるが、1960年に黒鉛とプラスチックを混ぜて作った細くて強いシャープ芯を世界に先駆けて作成し[233]、世界初のノック式シャープペンシルを発売[234]。

- ゲルインクボールペン

- ゲルインクボールペンは、1984年に大阪のサクラクレパスが発明したものである[237][238]。

Remove ads

数学

→「和算」も参照

- 行列式

- 日本では、高次代数方程式系における変数の消去を研究するために行列式が導入された。それらは終結式の係数の表現に利用された。独立関数としての行列式は 1683年に関孝和によって最初に研究された[241][240]。

- 算額

- 日本の幾何学パズルは、江戸時代にあらゆる社会階級の人々によって作られたユークリッド幾何学の木版に描かれている。オランダの日本学者イサーク・ティチングが、極東での20年以上の滞在を終えて1790年代後半にヨーロッパに帰国した際に、算額を初めて西洋に紹介した[244]。

- ヨシザワ・ランドレット・システム

- ヨシザワ・ランドレット・システムとは、折り紙のモデルに使用される図解システムである。1954年に吉澤章によって最初に開発された。その後、サミュエル・ランドレットとロバート・ハービンによって改良された[247]。

- 伊藤の確率解析

- 20世紀を通じて伊藤清によって開発された伊藤の確率解析は、ブラウン運動(ウィーナー過程)のような確率過程に微積分を拡張したものである。その基本概念は伊藤積分であり、最も重要な成果の一つは伊藤の補題と呼ばれる変数の変化式である。伊藤の確率解析は様々な分野で広く応用されているが、おそらく数理ファイナンスの分野での利用で最もよく知られている[248]。

Remove ads

大気科学

- ジェット気流

- ジェット気流は、日本の気象学者、大石和三郎が測風気球の追跡で初めて発見した。しかし、大石の研究はエスペラント語で1926年に発表されたため、日本国外ではほとんど注目されなかった[251][252]。

- 藤原の効果

- 藤原の効果とは、近くにある2つの熱帯低気圧が互いに反時計回りに移動し、干渉する低気圧が接近しながら近づく大気現象である。藤原の効果は藤原咲平によって1921年に最初に記述された[253]。

- 藤田スケール

- 竜巻の強さを測定するために設計された最初の尺度である藤田スケールは、1971年に藤田哲也(アレン・ピアソンとの共同研究)によって初めて紹介された。この尺度は、改良藤田スケールが開発されるまで世界中で広く採用された[254]。

Remove ads

食品と食品科学

- フォーチュン・クッキー

- フォーチュン・クッキーは、西洋の中華料理店で人気があるが、中国発祥ではなく、実際にはそこでは珍しい。それらは19世紀後半または20世紀初頭に米国に移住した日本人によって作られた煎餅に由来する可能性が高い。日本版には運勢はあるが、ラッキーナンバーはなく、一般的にお茶と一緒に食べられていた[256]。

- グルタミン酸ナトリウム

- 池田菊苗が1907年に発見し、1908年に特許を取得した[257]。

- インスタントラーメン

- 1958年に台湾出身の安藤百福が発明した[259]。

Remove ads

哲学

→「日本思想」も参照

金融

芸術

- 和服

→「和服」も参照

- 和食

→「日本料理」も参照

- 日本庭園

→「日本庭園」も参照

- 漫画

- 日本の漫画の歴史は、12 世紀にさかのぼる絵巻物に起源を持ち、横書きの元となったと考えられる。江戸時代には鳥羽絵が漫画という概念を定着させた[264]。その言葉自体が一般的に使われるようになったのは1798年出版の山東京伝の絵本「四時交加」で[265][266][267]、19世紀初頭には合川珉和の「漫画百女」(1814年)や「北斎漫画」(1814年~1834年)がある[268][269]。

- コミック・ブック

- アダム・L・カーンは、18世紀後半の絵本「黄表紙」が世界初の漫画本である可能性を提案した。これらの絵画物語は、現代の漫画と同じくユーモア、風刺的、空想的なテーマを持っている[269]。一部の作品は木版画で連載として量産された[270]。

映画とアニメーション

- 名無しの男

- 黒澤明監督の「用心棒」(1961年)に登場したストックキャラクターで、三船敏郎がその原型を初めて演じた。この原型はセルジオ・レオーネによってマカロニ・ウエスタン、ドル箱三部作(1964-1966)で脚色され、クリント・イーストウッドが「名無しの男」の役を演じた。これは現在、時代劇や西部劇映画だけでなく、他の分野でも共通の原型となっている[272]。

- スチームパンクアニメ

- スチームパンクアニメの最も初期の例は、宮崎駿のアニメ作品「未来少年コナン」(1978年)[273]、「風の谷のナウシカ」(1984)[274]、「天空の城ラピュタ」(1986年)である[275][276]。

- ポストサイバーパンクアニメ・映画

- ポストサイバーパンクの最初のメディア作品として、アニメーション・映画化されたのは2002年の「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」である。この作品は「現存する中で最も興味深く、続いているポストサイバーパンクメディア作品」と呼ばれている[278]。

建築

→「日本建築史」も参照

セラミックス

→「陶磁器」も参照

スポーツ

要約

視点

→「弓道」も参照

→「ソフトテニス」も参照

→「駅伝競走」も参照

→「軟式野球」も参照

→「男子新体操」も参照

→「競輪」も参照

→「ゲートボール」も参照

→「オートレース」も参照

- モーターボートレース

→「スポーツチャンバラ」も参照

- ケイリン

→「トラックレース § ケイリン」も参照

→「パークゴルフ」も参照

- ドリフト選手権

- 1988年、土屋圭市はOptionの創刊者で編集長の稲田大二郎と一緒に、車を横にスライドさせることに特化した最初のコンテストを開催した。1996年、Optionは海外で初の選手権を開催し[283]、他国へ広がりはじめた。

→「ビーチフットボール」も参照

格闘技

→「古武道」も参照

- 相撲は平安時代に始まったと言われている。皇室が娯楽として観戦していた。相撲は何世紀にもわたって発展し、江戸時代にはプロの力士が現れた[284]。相撲はモンゴル、中国、韓国の相撲が起源かもしれない。相撲という言葉は、「相互打撲」の漢字で表記される[285]。

- 柔術

- 柔術とは、徒手と武装を含む日本の武術全般の総称である。柔術は、武士の間で武器を持たずに武装・防具を着た相手を倒すための方法として、封建時代の日本の武士の間で進化した。防具を着た相手を攻撃しても効果的ではないため、敵を無力にするための最も効率的な方法は、動けなくすること、関節の固定、および投げることだった。これらの技は、攻撃者の力に直接対抗するのではなく、攻撃者の力を利用するという原則に基づいて開発されている[286]。

- 手 (沖縄武術)

- 14世紀、琉球の三山(中山、北山、南山)が中国の明と朝貢を行った際、明の勅使やその他の明国人が到着し、その中には明の唐手(拳法)を琉球人に教えた者もいた。琉球人は、中国の唐手と既存の手(武術)を組み合わせて、唐手を形成し、沖縄手(沖縄手)と呼ばれることもあった[287]。18世紀までには、那覇、首里、泊の3つの地域で、それぞれ那覇手、首里手、泊手と呼ばれるようになった。これら3つの村の空手家は近代空手を発展させていった[288]。

- 忍術

- 近江国甲賀(滋賀県甲賀市)や伊賀国(三重県伊賀市)を中心とした人々によって室町時代頃から発展された。歴史の中で多くの流派が独自の忍術を教えてきた。その一例が戸隠流である。戸隠流は、敗残兵の仁科大助(戸隠大助)が伊賀の地に逃れてきたことから発展した流派である。彼は伊賀で僧兵の霞隠道士と接触し、人生の新しい見方や生き延びるための手段(忍術)を教えられたという[289]。

Remove ads

コンピュータゲーム

- 任天堂

- 横井軍平は、ゲームボーイやバーチャルボーイの生みの親であり、ファミリーコンピュータ(+NES)やメトロイドシリーズ、ゲームボーイポケットなどを手がけ、現在のファミリーコンピュータのシステムに多大な貢献をした。このことは、子供や大人の自由な時間を変えた[293]。

- ベルトスクロールアクションゲーム

- 殴り合いをテーマにした最初のゲームはセガのボクシングゲーム「ヘビーウェイトチャンプ」(1976年)[294]であったが、格闘技ゲームを普及させたのはデータイーストの格闘ゲーム「空手道」(1984年)であった[295]。同年、香港映画にインスパイアされた「スパルタンX」は、単純なゲームプレイと複数の敵によるベルトスクロールアクションゲームの基礎を築いた[295][296]。1986年に日本で発売された「熱血硬派くにおくん」は、それまでの格闘技ゲームにストリートファイトを導入した。同年に発売された国外版のRenegadeでは、裏社会の復讐のプロットを追加し、他のゲームのような原則的な格闘技よりもゲーマーに人気があることを証明した[297]。くにおくんは、水平と垂直の両方向に移動できるようにしたことで、将来のベルトスクロールアクションゲームの基準を作った[298]。

- 対戦格闘ゲーム

- セガの白黒ボクシングゲーム「ヘビーウェイトチャンプ」は、殴り合いを特徴とする最初のビデオゲームとして1976年に発売された。しかし、1984年に発売されたデータイーストの「空手道」は、1対1格闘ゲームというジャンルを確立し、普及させたとされており、1985年に発売されたコナミの「イー・アル・カンフー」にも影響を与えている[299]。イー・アル・カンフーは、ユニークな見た目と戦闘スタイルを持つ様々な相手に対してプレイヤーに戦わせて[299][300]、これは空手道に影響した。カプコンの「ストリートファイター」(1987年)では、ゲームのコントローラールを試してみないと分からない必殺技を導入した。「ストリートファイターII」(1991年)では、格闘ゲームというジャンルの慣習を確立し、それまでのゲームではコンピュータ相手との対戦が可能だったのに対し、「ストリートファイターII」ではプレイヤー同士の対戦が可能となった[301]。

- シューティングゲーム

- スペースインベーダー(1978年)は、このジャンルの「最初」または「原型」として頻繁に引用されている[302][303]。スペースインベーダーは、画面の上部から降りてくる複数の敵とプレイヤーをだんだん加速させて対戦させた[303]。当時の後続のシューティングゲームと同様、適用可能な技術が黒い背景だけであったため、このゲームは宇宙を舞台にしていた。プレイヤーにいくつかの「ライフ」を与えるというアイデアも導入された。スペースインベーダーは大規模な商業的成功を収め、日本ではコイン不足を引き起こした[304][305]。翌年、ナムコの『ギャラクシアン』は、より複雑な敵のパターンときれいなグラフィックでこのジャンルをさらに発展させた[302][306]。

- ステルスゲーム

- 最初のステルスゲームは、鈴木浩の「万引少年」(1979年)である。商業的に成功した最初のステルスゲームは、小島秀夫の「メタルギア」(1987年)であり、メタルギアシリーズの最初の作品である。その後、このジャンルを大幅に拡大した「メタルギア2 ソリッドスネーク」(1990年)、そして「メタルギアソリッド」(1998年)と続く。

- プラットフォーム・ゲーム

- 1980年にアーケード向けで発売された「スペース・パニック」は、最初のプラットフォーム・ゲームとして評価されることもある[307]。このゲームは、初期の多くのプラットフォーム・ゲームに共通する要素である、異なるフロア間のはしごを登ることを中心としたゲームプレイで、このジャンルに明らかに影響を与えた。1981年7月発売の任天堂によるアーケードゲーム「ドンキーコング」は、プレイヤーが障害物を飛び越えたり、隙間を越えたりすることができる最初のゲームであり、これが最初の真のプラットフォーム・ゲームとなった[308]。

- スクロールプラットフォーム・ゲーム

- スクロールグラフィックを採用した最初のプラットフォームゲームは、アルファ電子が開発したシンプルなプラットフォームシューティング「ジャンプバグ」(1981年)である[309]。1982年8月には、タイトーが「ジャングル・キング」[310]を発売し、プレイヤーが障害物を飛び越えるスクロール式のジャンプと走りを特徴とした。ナムコは1984年に発売した「パックランド」で、このスクロールゲームをさらに進化させた。パックランドは、このジャンルが数年発展した後に発売されたもので、以前のプラットフォームゲームを進化させ、これまでのいくつかのゲームのようなハードルジャンプをする単純なゲーム以上のものとすることを目指していた[311]。それはワンダーボーイやスーパーマリオブラザーズのような後のスクロールゲームにかなり似ており、おそらく直接影響を与えていた。また多層のラスタースクロールがあった[312][313]。

- リズムゲーム

- 1987年に発売された「ファミリートレーナー エアロビスタジオ」は、任天堂の周辺機器「ファミリートレーナー」を踏んで音楽を作れるゲームである。思い返してみると、それが最初のリズムアクションゲームと言われている[314]。1996年発売の「パラッパラッパー」も最初のリズムゲームと見なされており、このジャンルの基本的なテンプレートがその後のゲームの核を形作っている。1997年にはコナミの「Beatmania」が日本のリズムゲーム市場に火をつけた。その後、同社の音楽部門であるBEMANIでは、数年に渡って数々の音楽ゲームをリリースしている。

- PlayStation

- ソニーのPlayStationは久夛良木健によって作られた。PlayStationの研究開発は、マイクロソフトのエンジニアであった久夛良木が中心となって1990年に始められた[315]。

- アクティブタイムバトル

- 伊藤裕之がファイナルファンタジーIV(1991年)で導入したアクティブタイムバトルシステムでは[316]、常に時間が流れているシステムを導入している[317]。スクウェアは、「Video game apparatus, method and device for control same」というタイトルでATBシステムの米国特許を1992年3月16日に出願し、1995年2月21日に特許を取得している。戦闘画面では、各キャラクターのATBメーターが徐々に増えていき、メーターが満タンになるとプレイヤーはそのキャラクターにコマンドを出すことができる[318]。敵がいつでも攻撃をしたり受けたりできることは、戦闘システムに緊張感と興奮を与えていると評価されている[317]。

- ビジュアルノベル

- ビジュアルノベルというジャンルは、1990年代初頭に日本で開発されたインタラクティブフィクションの一種である。その名が示すように、ビジュアルノベルは通常、プレイヤーの交流のほとんどが文字や画像をクリックすることに限定されているため、双方向性は限られている[319]。

- 弾幕系シューティング

- 弾幕系シューティングは 1990 年代初頭に出現し始め、2Dゲーム制作者は当時非常に人気が高まってきていた3Dゲームに対抗する方法を見つける必要があった。東亜プランの「BATSUGUN」(1993年)は、現代の弾幕系シューティングの原点と考えられている[320]。東方Projectの作品群は、最も人気のある弾幕系シューティングの1つである。

- サバイバルホラー

- サバイバルホラーという言葉は、カプコンの「バイオハザード」(1996年)の造語であり、このジャンルを明確に定義している[321][322]。このゲームは、カプコンの初期のホラーゲーム「スウィートホーム」(1989年)にインスパイアされたものである[323]。最古のサバイバルホラーゲームは、瀧口明(東大生でタイトーの契約社員)が「PET 2001」のために開発し、1981年にアスキーからPC-6001向けに出版された「AX-2 宇宙輸送船ノストロモ」である[324]。

- サイコロジカルホラーゲーム

- 「サイレントヒル」(1999年)は、サバイバルホラーゲームをB級映画のホラー要素から、アート映画やジャパニーズホラーに見られるサイコロジカルホラーのスタイルへと移行したことで称賛された[325]。このゲームは、直感的な怖さではなく、不穏な雰囲気を重視している[326]。オリジナルの「サイレントヒル」は史上最も恐ろしいゲームの1つとされており[327]、2001年の「サイレントヒル2」の強力な物語性から、このジャンルで最も影響力のあるシリーズの1つとなっている[328]。2001年の「零 zero」は、幽霊を倒すためにプレイヤーが屋敷を探索して幽霊の写真を撮るという、このジャンルではユニークな入り方であった[329][330]。

Remove ads

その他

- 囲碁の自由布石

- 囲碁自体の発祥は中国であるが、当時は数個の石を決まった場所に置いてから対局を始めていた。何もない盤上に初手から自由に打つ新しいルールは16世紀日本に始まったもので、その後中国を含む各国に広まった。

- 食品サンプル

- 食品サンプルは、1945年に日本が降伏して第二次世界大戦が終わった後に発明された。日本に旅行する欧米人は日本語のメニューを読むのに苦労し、それに対応するために、日本の職人やロウソク職人は、外国人が食欲をそそるものを簡単に注文できるように、蝋製食べ物を作った[335]。

出典

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads