Timeline

Chat

Prospettiva

Siti archeologici dell'Italia antica

Elenco dei siti archeologici italiani pertinenti al periodo dell'antichità classica (VIII secolo a.C. - V secolo d.C.) Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Per siti archeologici dell'Italia antica si intende un elenco delle principali località italiane dove sono presenti scavi o materiale archeologico (inclusi i principali musei) in un periodo successivo all'epoca preistorica e protostorica, che ebbe inizio con la colonizzazione greca nell'Italia meridionale, con quella punica nelle isole del Mediterraneo occidentale, oltre all'attestazione degli Etruschi e poi dei Romani al centro e dei Celti al nord. Il termine è invece fissato alla caduta dell'Impero romano d'Occidente (476 d.C.).

Remove ads

Italia antica

Riepilogo

Prospettiva

I primi colonizzatori stranieri sono i Fenici che fondano inizialmente vari empori sulle coste della Sicilia e della Sardegna. Alcuni di questi diventano in breve piccoli centri urbani e si sviluppano parallelamente alle colonie greche; tra i principali centri vi sono le città di Mozia, Zyz e Kfra in Sicilia e Nora, Sulki e Tharros in Sardegna.[1] Tra l'VIII ed il VII secolo a.C., coloni provenienti dalla Grecia si stabiliscono sulle coste del sud Italia e della Sicilia. Le prime componenti sono ioniche e peloponnesiache: i Focesi fondano Elaia (Elea), gli Eubei e i Rodensi fondano Kyme (Cuma), Rhegion (Reggio Calabria), Parthenope (Napoli), Naxos e Zancle (Messina), i Corinzi Syrakousai (Siracusa); i siracusani fonderanno poi a loro volta Adria ed Ankón (Ancona); i Megaresi fondano invece Leontinoi (Lentini), gli Spartani Taras (Taranto), mentre gli Achei fondano Sybaris (Sibari); alcuni esuli sibariti fonderanno Poseidonia (Paestum) e Kroton (Crotone). Altre colonie importanti sono Metapontion (Metaponto), fondata anch'essa da coloni Achei, Heraclea e Lokroi Epizephyrioi (Locri Epizefiri), Akragas (Agrigento), Hymera (Termini Imerese) e Gela. La colonizzazione greca pone i popoli italici a contatto con forme di governo democratiche e con espressioni artistiche e culturali elevate.[2]

La regione geografica italiana viene unita politicamente per la prima volta con la Repubblica romana (509-27 a.C.), ma il carattere imperiale delle conquiste effettuate nei secoli seguenti da Roma snatura il carattere nazionale che questa regione stava acquisendo sul finire del I secolo a.C.[3] Giunta all'apice dello sviluppo politico, economico e sociale, Roma imperiale, con la sua organizzazione socio-politica, lascia un segno indelebile nella storia dell'umanità. In tutti i territori dell'impero, i romani costruiscono città, strade, ponti, acquedotti e fortificazioni, esportando ovunque il loro modello di civiltà e al contempo integrando le popolazioni e civiltà assoggettate, in un processo così profondo che per secoli, ancora dopo la fine dell'impero, queste genti continueranno a definirsi romane. La civiltà nata sulle rive del Tevere, cresciuta in epoca repubblicana ed infine sviluppatasi in età imperiale, è alla base dell'attuale civiltà occidentale. L'Impero romano d'Occidente cade nel 476 quando Odoacre, ultimo di una schiera di condottieri germanici che nel periodo di decadenza dell'Impero romano d'Occidente avevano condotto le proprie orde in territorio italico, depone l'ultimo imperatore d'Occidente, Romolo Augusto.[4]

Remove ads

Abruzzo

Remove ads

Basilicata

Riepilogo

Prospettiva

La prima colonizzazione greca in Basilicata avvenne con la costruzione di Siris, situata presso la riva del fiume omonimo oggi detto Sinni, sul finire dell'VIII secolo a.C., ad opera di profughi da Colofone, fuggiti in Occidente per scampare alla dominazione lidia. Con la fondazione di Metaponto, avvenuta nel 630 a.C. circa da parte di coloni di stirpe achea, si estende la colonizzazione a tutta la costa ionica lucana. Molti insediamenti, risalenti all'VIII-VII secolo a.C., sono stati ritrovati nelle aree interne del Vallo di Diano e della Val d'Agri, ricche e numerose necropoli. Risale all'VIII secolo a.C. anche la necropoli di Colle dei Greci presso Latronico.

Sul Tirreno rinasce il villaggio di Capo la Timpa, accompagnato da un gemello costiero sul colle Palecastro di Tortora (comune oggi sito in provincia di Cosenza) e da un referente interno presso Rivello, sulla cosiddetta Serra Città, che si suppone identificabile con la città di Sirinos. Questi centri, così come quello a Palinuro, vanno inquadrati in uno schema di «colonizzazione indigena della costa»[5], in cui gli Enotri sfruttarono la fondazione delle colonie greche sul Tirreno, in particolare Velia e Pyxous, per riavviare i loro commerci marittimi.

Nel corso del VI secolo a.C. ognuna delle due città era ormai padrona di un territorio molto vasto (chorà) che si estendevano nell'entroterra fino a Pisticci, Bernalda e Montescaglioso per Metaponto e fino ad Pandosia e Montalbano Jonico, la cosiddetta Siritide, per Siris. Con gli scavi condotti ad Alianello, Armento, Roccanova, Incoronata, Cozzo Presepe, Pisticci e Serra di Vaglio, emerge come proprio la Lucania interna, in questa fase, si caratterizzi quale importante crocevia di popoli e culture diversi. Altro nodo importante era costituito dall'area del Melfese che, grazie al fiume Ofanto, incrociava importanti itinerari di scambi. Una conferma di questa facilità e continuità di rapporti arriva dagli scavi effettuati nelle grandi necropoli di Pisciolo e Chiuchiari e in quelle di Ruvo del Monte dove, i ricchi corredi funerari, presentano i segni e le influenze del mondo dauno (i vasi riccamente decorati), di quello etrusco (vasi e candelabri in bronzo) e di quello greco (le coppe ioniche e vasi di imitazione locale).

Fra il VI ed il V secolo a.C. però, questo ipotizzabile equilibrio tra coloni greci ed "Enotri" viene intaccato, provocando una trasformazione improvvisa nel quadro territoriale della Basilicata, dove alcuni degli insediamenti più fiorenti, ricaduti nel raggio dei territori delle città greche (chorai), scompaiono (l'Incoronata e Pandosia), mentre altri, soprattutto nelle zone più interne della regione, si fortificano presentando una loro evoluta strutturazione interna (Pisticci, Ferrandina, Montescaglioso, Timmari, Garaguso, Ripacandida e Satriano): a questo fenomeno risalgono le prime cinte fortificate e alcuni importanti santuari, ubicati presso le sorgenti e prevalentemente votati a divinità femminili.

Questa trasformazione interna si colloca in un quadro storico estremamente movimentato che, sul finire dell'età arcaica, vede gran parte dell'Italia e dei suoi gruppi etnici coinvolti in una moltitudine di conflitti ed avvicendamenti, che avrebbero azzerato e riformulato gli equilibri territoriali costituitisi fino a quel momento. Le ostilità si aprono tragicamente nel 510 a.C. con la distruzione di Sibari da parte di Crotone

I Romani ebbero i primi contatti con i Lucani intorno al 330 a.C. quando costituirono un'alleanza "strumentale" utile a fronteggiare la pressione esercitata dai Sanniti a nord. L'alleanza, tuttavia, durò poco poiché i Romani manifestarono ben presto forti mire espansionistiche verso sud. Prima nel 285 a.C.[6] e poi nel 282 a.C., la città magno-greca di Thurii, assediata dal principe lucano Stenio Stallio chiese aiuto ai Romani. I Lucani, dapprima alleati ma successivamente ribellatisi, vennero sconfitti dalle truppe del console Gaio Fabricio Luscino, che stanziò nella città una guarnigione, come riportano i Fasti triumphales.[7][8] Successivamente una squadra marittima romana, perlustrando il mar Ionio, entrò in conflitto con i Tarentini che, irritati, distrussero quattro navi e ne catturarono una.[9] In difesa della città ionica sbarcò a Taranto Pirro, re dell'Epiro che, appoggiato dai Lucani, Bruzzi e Sanniti ottenne una vittoria di misura nella battaglia combattuta fra Pandosia ed Heraclea nel 280 a.C. Dopo appena quattro anni, nel 275 a.C. Pirro venne sconfitto a Maleventum e tornò in Epiro. Taranto si arrese ai Romani nel 272 a.C., così il dominio della repubblica romana si estese su tutte le colonie greche dell'Italia meridionale. In conseguenza di ciò, nella regione lucana si ebbe un declino economico, provocato dalla politica di sfruttamento dei territori conquistati, acquisiti come suoli di proprietà dei vincitori. Dopo un tentativo di riscatto mediante l'aiuto fornito ad Annibale nel III secolo a.C., l'ennesima sconfitta provocò un inasprimento della sottomissione da parte dei romani e nel territorio lucano vennero dedotte le colonie di Potentia e di Grumentum, dove furono reclusi i ribelli lucani e brutii sottomessi dai romani.

Nel II secolo a.C. i Romani dotarono la regione di infrastrutture importanti: il prolungamento della via Appia fino a Brindisi e un tratti di acquedotto, con lo sviluppo dei centri romani sul percorso della via, tra i quali Venosa, che fu quindi patria del poeta latino Orazio. A questa si affiancò la Via Popilia, che attraversava l'Appennino lucano, attraversando Sirinos e Nerulum, e una sua diramazione, che da Paestum congiungeva le colonie tirreniche Velia, Buxentum, Cesernia, Blanda Julia e Laos a Cosenza.

Remove ads

Calabria

Riepilogo

Prospettiva

I Lucani (Italici indoeuropei, appartenenti al gruppo osco-umbro), abitavano nella regione che da essi prese il nome di "Lucania", a nord della Calabria. L'entroterra della Calabria (chiamato dai Romani "Bruttium"), fu abitato principalmente dai Bruzi (di temperamento bellicoso, chiamati Brutti o Bretti, strettamente imparentati coi Lucani) oltre che da genti di origine iberica. Il centro nevralgico di questo popolo era Consentia, l'attuale Cosenza, la quale venne eletta dalle tribù dei Bruzi, dopo essersi coalizzate in una lega, "capitale" della regione. Fu occupata dai Romani assieme al resto della Magna Grecia nel 265 a.C., ma durante la seconda guerra punica si ribellò a Roma per allearsi con Annibale, per poi ritornare sotto il saldo controllo della repubblica romana dopo la sconfitta del condottiero cartaginese.

Di fondamentale importanza è lo sbarco dei Greci sulle coste calabresi, i quali strapparono le terre ai Lucani (costretti a rifugiarsi nell'entroterra e nella parte settentrionale della Calabria), e si mescolarono con gli altri popoli autoctoni, dando vita ad una cultura meticcia, greco-italica, estremamente florida nei secoli successivi. I Greci fondarono fiorenti colonie, così magnificenti da guadagnarsi l'appellativo di Magna Grecia (Grande Grecia), così importanti da superare, in alcuni casi, la stessa madrepatria. Tra l'VIII ed il IV secolo a.C. infatti fiorivano su tutta la costa numerose ed importanti città della Magna Grecia, come Rhegion, Kroton, Locri Epizephyrii, Metauros e Sybaris, e numerose sub-colonie fondate dalle colonie stesse quali: Kaulon, Hipponion, Medma, Terina e Scolacium. La gloriosa storia delle poleis magnogreche vide primeggiare politicamente ed economicamente le città di Reggio come padrona dello Stretto di Messina e della Calabria meridionale, di Locri Epizefiri nella parte centrale della regione, e di Crotone in quella settentrionale, in una storia fatta di alterne alleanze e conflitti interni tra le tre potenze della regione. Successivamente con la pressione delle popolazioni italiche dei Bruzi e dei Lucani (che conquistarono anche la gran parte poleis greche), e con l'avvento di Roma, la Magna Grecia iniziò il suo declino, dovuto anche ad una continua lotta per il predominio tra le poleis.

Dopo la conquista da parte dei Romani, nel III secolo a.C., i territori assunsero la denominazione di "Brutium" ma, a parte alcune città alleate, dunque non sottomesse all'autorità di Roma, gran parte della regione non fu in grado di ritrovare la prosperità di un tempo. Le poleis magnogreche erano quindi destinate a perdere il proprio potere in favore di un'alleanza (come nel caso di Reggio) o di una colonizzazione romana (nel caso di Locri Epizefiri, Crotone e delle altre città minori). Colonie a diritto Latino furono Copia nel 194 a.C. e Vibo Valentia dedotta nel 192 a.C. Quest'ultima fu particolarmente importante I secolo a.C. e nel secolo successivo, ospitò anche l'esercito e la flotta di Cesare e poi di Ottaviano, Appiano la ricorda come una delle città più importanti d'Italia. Unica roccaforte della lingua e cultura greca rimaneva infatti Reggio (tra l'altro sede del Corrector, governatore della Regio III Lucania et Bruttii), che attraverso la Via Popilia collegava il suo porto con Roma; città abitate dai Bruttii erano le colonie di Cosenza, Vibo Valentia, Locri, Crotone e Sibari.

Remove ads

Campania

Riepilogo

Prospettiva

La Campania, ad eccezione delle aree interne e montuose, fu soggetta alla colonizzazione greca ed etrusca. Quando avvennero i primi insediamenti greci lungo le coste della regione, con la nascita di luoghi come Pithecusa (Ischia), Kyme (Cuma), Parthenope prima e Neapolis poi (Napoli), Dikaiarcheia (Pozzuoli), Poseidonia (Paestum), Elea-Velia (Ascea), Pixunte (Policastro Bussentino), la Campania divenne uno dei centri culturali più importanti della Magna Grecia la quale quest'ultima influenzerà nel corso dei secoli la società romana e la civiltà occidentale stessa[11]. Si pensi a Cuma che diffuse in Italia la cultura greca e l'alfabeto calcidese, che assimilato e fatto proprio dagli Etruschi e dai Latini, divenne l'alfabeto della lingua e della letteratura di Roma e poi di tutto l'occidente.

La prima delle colonie greche fu l'isola di Ischia (già sede di insediamenti punico-cartaginesi a partire dal X secolo a.C.), ove agli inizi dell'VIII secolo a.C. un élite tecnico culturale proveniente da Calcide di Eubea si insediò priva di armi e con il consenso dei Cartaginesi nella baia di Lacco Ameno, in funzione osservativa delle abilità tecnologiche delle comunità etrusche nel lavorare il ferro dell'Elba. Il primo stanziamento ebbe carattere misti tra la cultura greca e quella cartaginese e precedette temporalmente anche quelli di Naxos e Megara Hiblea nella Sicilia meridionale (in realtà, il geografo Strabone, nonché l'attento studio del mito della Sirena Partenope e degli altri fatti storici riconducibili a quel periodo, hanno ipotizzato l'esistenza di un antecedente insediamento rodio nell'isolotto di Megaride, attuale Castel dell'Ovo; esso, riconducibile al IX secolo a.C., costituirebbe il primo nucleo delle futura Napoli).

L'insediamento greco avvenne comunque solo lungo le coste, mentre le pianure interne erano abitate dagli Etruschi, i quali diedero vita a una lega di dodici città con a capo Capua, Nuceria, Nola, Acerra, Suessula. L'entroterra era invece occupato da popolazioni indigene di stirpe osca. Successivamente la regione venne prima invasa dai Sanniti (intorno al V secolo a.C.), anch'essi di etnia osca, e poi divenne un obiettivo espansionistico di Roma.

A seguito delle tre guerre sannitiche (343-290 a.C.), con esito infausto per le popolazioni locali, fu occupata dai Romani, che vi fondarono parecchie colonie (come quella di Puteoli, l'attuale Pozzuoli). Durante la seconda guerra punica, solo poche città si allearono ai cartaginesi, mentre la maggior parte della regione restò fedele a Roma. Amministrativamente fece parte della Regio I; ai tempi di Diocleziano acquisì poi autonomia. Durante l'occupazione romana, molti Potenti, costruirono lungo la costa le proprie ville estive. Anche dal punto di vista economico ci fu uno straordinario sviluppo dell'agricoltura e del commercio, la regione era infatti da sempre una delle zone più ricche del mondo classico e romano e ciò gli valse l'appellativo di Campania Felix. A Napoli, infine, nel castel dell'Ovo, con la morte dell'imperatore Romolo Augusto avvenuta dopo il 511, si decretò definitivamente la caduta dell'Impero romano d'Occidente.

Remove ads

Emilia-Romagna

Riepilogo

Prospettiva

Le terre a sud del fiume Po sono state nel corso dei secoli abitate da popolazioni diverse: Etruschi sin dalla prima età del ferro, e Galli dal IV secolo a.C.. Se il V secolo a.C. segna l'apogeo della presenza etrusca, dall'inizio del IV secolo i Galli, che scendono d'oltre Po, si irradiano in tutta la regione: i Senoni nel territorio tra il Montone e l'Esino, i Boi al centro della regione emiliana, i Lingoni nell'area a sud del delta del Po. Questa sovrapposizione dà luogo a forme di cultura composite in Emilia, di cui un esempio significativo danno le recenti scoperte di monte Bibele, presso Monterenzio (Bologna): mentre vari reperti metallici richiamano alle genti galliche, le iscrizioni su vasi offrono la testimonianza della presenza etrusca. Poi, l'arrivo degli invasori da sud (Romani) ha imposto alla zona una nuova configurazione. La conquista romana però non ha estirpato il substrato gallico ma si è fuso con esso dando origine, tra l'altro, anche ai dialetti tuttora parlati localmente che sono una sovrapposizione di latino sulle lingue celtiche.

I più antichi abitanti dell'attuale Romagna di cui si hanno testimonianze archeologiche furono gli Umbri e gli Etruschi. Si deve ai primi la fondazione di Sarsina; i secondi fondarono Verucchio e Rimini. A partire dal IV secolo a.C. il territorio fu conquistato da un popolo che dette un'importante impronta alla Romagna: i Celti. Tra le numerose tribù celtiche che scesero in Italia, sono da elencare Senoni, i Lingoni, e i Boi.

La permanenza dei Celti fu minacciata, a partire dal III secolo, dalla potenza dei Romani. Celti e romani si scontrarono per la prima volta nel 295 a.C. Sentino. sconf conquistarono la zona e successivamente iniziò il tramonto dei Senoni, che pochi anni dopo furono definitivamente sopraffatti. Tra il 191 al 187 a.C. viene costruita la via Emilia tra Rimini e Piacenza. Giulio Cesare il 10 gennaio del 49 a.C. attraversò il fiume Rubicone (o il Pisciatello) alla testa di un esercito, violando apertamente la legge che proibiva l'ingresso armato dentro i confini dell'Italia e dando il via alla seconda guerra civile, pronunciando la celeberrima frase: Alea iacta est.

In epoca romana l'Emilia fece parte dapprima della provincia della Gallia Cisalpina, e, dopo la riforma Augustea che estese la cittadinanza romana a tutta la penisola italica, della Regio VIII Aemilia, che corrispondeva al territorio attraversato dalla Via Emilia, cioè grossomodo all'attuale territorio dell'Emilia-Romagna. Città importanti di questa regione, la maggior parte delle quali di origine preromana (soprattutto etrusca), furono Rimini (Ariminum)Cesena (Caesena), Forlimpopoli (Forum Popili), Forlì (Forum Livii), Faenza (Faventia), Imola (Forum Cornelii), Bologna (Bononia), Modena (Mutina), Reggio Emilia (Regium Lepidi), Parma, Fidenza (Fidentia), Piacenza (Placentia), Ravenna.

Il dislocamento della Flotta Imperiale per l'Oriente a Ravenna da parte di Augusto fece sì che cominciasse a formarsi una specifica identità del territorio annonario di diretto supporto alla flotta imperiale, ponendo le basi per la futura Regio Flaminia staccata dall'Aemilia che ebbe definitiva ufficializzazione con Diocleziano che sanzionò semplicemente un dato di fatto, da tempo tale territorio presentava sue specificità etno-linguistico-culturali (dovute al comune substrato umbro-piceno-senone-romano) e possedeva sue specifiche esigenze logistiche, e che naturalmente ebbe Ravenna come sua capitale, la quale fu successivamente pure sede della Corte Imperiale dell'Impero romano d'Occidente poi capitale del Regno ostrogoto. Sia queste che le successive vicende storiche non fecero altro che accentuare maggiormente queste peculiarità e la Regio Flaminia vide assumere una chiara specifica identità rispetto all'Aemilia.

Remove ads

Friuli-Venezia Giulia

Riepilogo

Prospettiva

L'attuale Friuli fu colonizzato dai Romani (a partire dal II secolo a.C.) e venne profondamente influenzato dalla civiltà latina, grazie anche alla presenza dell'importante centro di Aquileia, quarta città d'Italia e fra le principali dell'impero, capitale della X Regione augustea Venetia et Histria. Gli scavi archeologici effettuati, con particolare riferimento all'estensione delle mura e dell'agglomerato interno alle stesse, ci danno una chiara immagine del suo eccezionale sviluppo urbano e demografico. Ancor oggi Aquileia è, insieme a Ravenna e Brescia, il massimo sito archeologico dell'Italia settentrionale. La città era inoltre importantissimo porto fluviale sull'allora fiume Natissa, snodo dei traffici adriatici verso l'Europa settentrionale (la così chiamata "Via Iulia Augusta") e verso l'Illiria. Aquileia doveva la sua importanza principalmente ad una posizione strategicamente favorevole, sia sotto il profilo commerciale che militare: sorgeva infatti sul mare Adriatico ed in prossimità delle Alpi orientali permettendo in tal modo a Roma di contrastare più efficacemente le invasioni barbariche provenienti da oriente. Nelle sue campagne militari, Giulio Cesare era solito portare le sue legioni a svernare proprio ad Aquileia durante l'inverno. Il greco Strabone, geografo di età augustea, in una sequenza della sua opera annota che il porto di Aquileia, colonia romana « [...] fortificata a baluardo dei barbari dell'entroterra... si raggiunge... risalendo il fiume Natisone per sessanta stadi... e serve come emporio per i popoli illirici stanziati lungo l'Istro (Danubio)»[13]. Va al riguardo segnalato che mentre al giorno d'oggi il Natisone è tributario dell'Isonzo, all'epoca sfociava direttamente in mare. Lo sviluppo di altri centri oltre ad Aquileia, quali Forum Iulii (Cividale del Friuli) e Iulium Carnicum (Zuglio) contribuì ad assicurare alla regione un notevole rigoglio economico e culturale che riuscì a mantenere, nonostante le prime incursioni barbariche, fino agli inizi del V secolo. Negli ultimi decenni del III secolo Aquileia divenne la sede di uno dei vescovati più prestigiosi dell'Impero, contendendo in Italia il secondo posto per importanza, dopo Roma, alle capitali imperiali di Milano e, successivamente, Ravenna. Nel 381 vi si tenne un importante concilio, presieduto dal vescovo Valeriano ma fortemente voluto da sant'Ambrogio, che aveva preferito Aquileia alla sua sede episcopale di Milano per far condannare pubblicamente l'eresia ariana e i suoi seguaci.

L'invasione unna segnò l'inizio della decadenza: Aquileia, protetta da forze esigue, si arrese per fame e venne espugnata e rasa al suolo da Attila nel 452 (in alcune fondamenta sono state ritrovate le tracce lasciate dagli incendi). Terminata l'ondata unna, i superstiti, che avevano trovato rifugio nella laguna di Grado, ritornarono in città, ma la trovarono completamente distrutta. La ricostruzione di Aquileia, per riportare all'antico splendore quella che era stata la superba capitale della X Regio, fu un'impresa vagheggiata ma mai effettivamente realizzata. La città rimase comunque un punto di riferimento ideale di enorme importanza anche dopo il crollo dell'Impero, grazie alla costituzione del Patriarcato, naturale successore del vescovato omonimo a partire dalla metà del VI secolo e sede di una fra le massime autorità cristiane del tempo. L'insicurezza della pianura friulana, punto di passaggio di tutte le grandi invasioni barbariche, spinse in quell'epoca molte persone a trovar rifugio nelle isole o nei borghi fortificati sulle colline, determinando in tal modo lo spopolamento della parte più fertile della regione ed un suo generale impoverimento.

Remove ads

Lazio

Riepilogo

Prospettiva

La fase storica è testimoniata dalla presenza di diverse popolazioni di lingua indo-europea che si stanziarono nell'area laziale sin dal II millennio a.C., tra cui i Latini (da cui secondo alcuni la regione prese il nome). Non solo Latini però, ma anche Sabini, Volsci, Ernici, Equi e Aurunci che in epoche diverse si stanziarono nelle zone centro-meridionali del Lazio, mentre nella parte più settentrionale si affermò la presenza degli Etruschi, la cui influenza risultò preponderante almeno fino al V secolo a.C.

Dal V secolo a.C. fino al I secolo a.C. la storia del Lazio si identifica sempre più con quella della lotta per il predominio di Roma nei confronti delle altre popolazioni, che piano, piano, verranno assoggettate, ed assimilate all'elemento latino. L'ultimo sussulto di autonomia di queste genti si ebbe con la guerra sociale.

Per tutta la durata dell'epoca imperiale romana, il Lazio godette di una situazione di generale tranquillità, interrotta solo da episodiche guerre intestine per la conquista della porpora imperiale. Il suo ruolo di centro dell'impero venne però sempre più ridimensionato, marginalizzato, a favore di altre regioni dell'impero, fino ad arrivare all'episodio della deposizione dell'ultimo imperatore d'occidente, Romolo Augusto da parte di Odoacre nel 476, a cui si fa riferimento per segnare la fine dell'impero.

Il vuoto di potere nel Lazio, dopo alterne vicende seguenti alla caduta dell'Impero romano d'Occidente, fu riempito dalla presenza della Chiesa cattolica, le cui vicende determinarono la storia di Roma e della regione fino alla presa di Roma nel 1870.

Remove ads

Liguria

Riepilogo

Prospettiva

Gli antichi Liguri si sistemarono sul litorale mediterraneo dal Rodano all'Arno, ma successivamente le migrazioni celtiche, come pure le colonizzazioni di Fenici, Greci e cartaginesi, rimpiazzarono in alcune aree i Liguri a partire dal IV secolo a.C. La Liguria costiera fu sottomessa ufficialmente dai romani soltanto durante il II secolo a.C., con varie sacche autonome che, date le caratteristiche del territorio, resisteranno al diretto controllo centrale ancora per qualche decennio. La Liguria corrispondeva alla IX regio Italiae come riporta Plinio (III, 5, 49): patet ora Liguriae inter amnes Varum et Macram XXXI Milia passuum. Haec regio ex descriptione Augusti nona est.La parola Ligure / Liguria fu assegnata a questo popolo prima dai Greci, poi dai romani e ha il significato di luogo paludoso o acquitrino.

In età classica centri importanti sono Genua, Savo, Vada Sabatia, Albium Intemelium, Albium Ingaunum, Lunae, quest'ultima nota ai giorni nostri con il nome di Luni perderà via via d'importanza sino al definitivo abbandono nel XIII secolo.Con la caduta dell'Impero romano dopo il V secolo si ebbe la devastazione da parte dei barbari (Eruli e Goti), tornata libera sotto i Bizantini dopo le guerre gotiche vi fu una breve ripresa che durò fino alla conquista longobarda del re Rotari del 641.

Remove ads

Lombardia

Riepilogo

Prospettiva

L'area lombarda centro-orientale fu interessata da un'influenza etrusca attorno al V secolo a.C. In seguito, nel IV secolo a.C., la regione fu invasa da varie genti Galliche, che daranno vita alle confederazioni degli Insubri, nella Lombardia occidentale, e dei Cenomani, nella Lombardia orientale e nell'area del basso Garda e delle rive del Po.

Sul finire del III secolo a.C. i Romani iniziarono la conquista della Pianura Padana, scontrandosi con i Galli Insubri, mentre i Galli Cenomani furono fin dall'inizio loro alleati. La provincia diede in seguito i natali a celebri esponenti della cultura latina, quali Plinio e Virgilio.

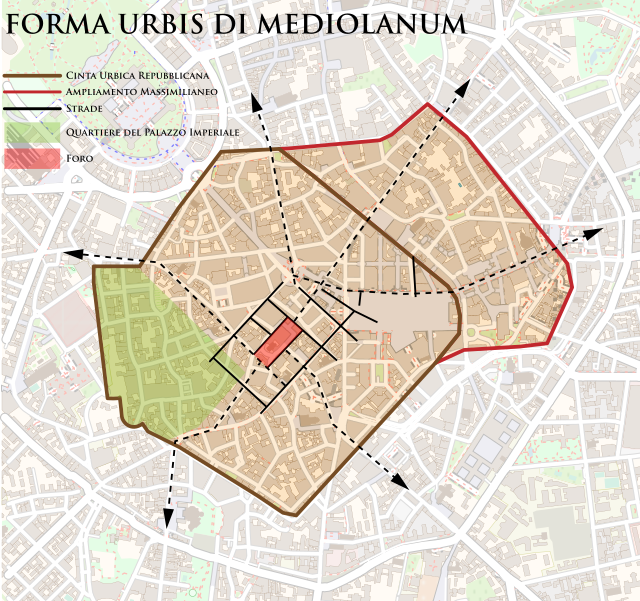

Negli ultimi secoli dell'Impero, Milano (Mediolanum) accrebbe notevolmente la sua importanza di centro politico e religioso (con l'episcopato di Sant'Ambrogio) tanto che divenne una delle sedi dei tetrarchi al tempo di Costantino che, nel 313 d.C., emanò un editto, chiamato Editto di Costantino o Editto di Milano, nel quale concedeva a tutti la libertà di professare la propria religione.

Alla caduta dell'Impero d'occidente sono i barbari a dominare la Lombardia: prima arrivano gli Eruli di Odoacre (476-493), poi gli Ostrogoti di Teodorico il Grande (493-553). La Lombardia ritornò poi a far parte dell'Impero romano (questa volta d'Oriente o bizantino) dopo la Guerra gotica, che durò 30 anni e flagellò tutta l'Italia.

Ma, dopo soli 16 anni di dominio imperiale, nel 569 i Longobardi attaccarono e conquistarono la Lombardia, che ancora oggi porta il loro nome, ponendo la loro capitale a Pavia. Nel 774 Carlo Magno, re dei Franchi, discese in Italia su invito del papa, minacciato dai Longobardi. Il dominio franco diede inizio alla struttura politica feudale che caratterizzò l'Alto Medioevo.

Remove ads

Marche

Riepilogo

Prospettiva

Fin dal X secolo a.C. il territorio delle attuali Marche era interamente occupato dal popolo piceno, dall'attuale confine settentrionale a quello meridionale[38].

Nel IV secolo a.C. due fatti incisero profondamente sull'equilibrio etnico e culturale che era durato secoli: il territorio piceno venne invaso da nord dai Galli Sènoni, che lo occuparono sino al fiume Esino e, intorno al 387 a.C., i greci di Siracusa fondarono la colonia di Ankón, l'attuale Ancona, che fino a quel momento era stata un villaggio piceno.

Dopo la Battaglia del Sentino, nel 295 a.C., i Galli vennero sconfitti da una coalizione tra Romani e Piceni. Quando gli alleati romani divennero troppo invadenti, con la fondazione di colonie in territorio piceno, i Piceni si ribellarono e combatterono con i romani la guerra picentina; vennero sconfitti e dopo entrarono nello stato romano. Due importanti strade collegavano le Marche a Roma: la Flaminia (che arrivava a Fano[39]) e la Salaria (che arrivava a Porto d'Ascoli). Inoltre durante il periodo imperiale, Ancona venne scelta da Traiano come porto di Roma verso Oriente, come testimonia anche l'iscrizione dell'arco di Traiano di Ancona, nella quale il capoluogo marchigiano è chiamato accessum Italiae, cioè "ingresso d'Italia".

Come tutti i territori delle attuali regioni italiane, anche quello marchigiano ebbe nel periodo romano diverse variazioni amministrative. Sotto l'impero di Augusto il sud della regione faceva parte della Regio V - Picenum mentre la parte nord, detta Ager gallicus (o Ager gallicus picenus[37]), era compresa nella Regio VI - Umbria et ager gallicus, che comprendeva anche i territori orientali dell'attuale Umbria.

Con la riorganizzazione amministrativa di Diocleziano tutto il territorio delle attuali Marche era riunito nella Flaminia et Picenum (che comprendeva anche la Romagna). Questa provincia venne suddivisa sotto l'impero di Teodosio I in due circoscrizioni: le Marche settentrionali, dette Picenum Annonarium, formarono con la Romagna la Flaminia et Picenum Annonarium, mentre il sud della regione costituì il Picenum Suburbicarium[40].

Alla caduta dell'Impero romano d'Occidente, il territorio delle attuali Marche, dopo aver fatto parte del regno di Odoacre, come il resto d'Italia, entrarono nell'orbita dell'Impero romano d'Oriente, mentre il vecchio nome, "Piceno", si perse. Nell'Alto Medioevo il territorio regionale, entrato nel Sacro Romano Impero, acquista il nome di Marca di Ancona, nata dall'unificazione di varie marche, ossia "territori di confine".

Remove ads

Molise

Riepilogo

Prospettiva

Storicamente gran parte del Molise si identifica con l'antico Sannio. A partire dal III secolo a.C. subì l'invasione dei Romani, che crearono le loro colonie nei principali centri abitati già esistenti (Isernia e Venafro). Alla caduta dell'Impero romano d'Occidente, il territorio molisano fu devastato dai Goti (535-553), e poi incluso nel Ducato longobardo di Benevento. Il nome Molise compare nel Medioevo centrale per identificare una contea di appartenenza della famiglia normanna dei de' Moulins.

Piemonte

Riepilogo

Prospettiva

Il territorio fu poi abitato dai Liguri, stanziatisi in gran parte dell'Italia settentrionale, e da altri popoli di stirpe celtica e celto-ligure, quali i Taurini, i Graioceli, i Bagienni, i Salassi e i Vertamocori. Una grande varietà di popolazioni, dunque, che vivevano di agricoltura, di pastorizia ai piedi delle montagne, di pesca lungo i grandi corsi d'acqua e che possedevano nel contempo grandi abilità artigianali e metallurgiche. Sembra che la città di Torino sia sorta in epoca romana poco lontano da un insediamento di Taurini, dai quali potrebbe prendere il nome.

I Romani giunsero in Piemonte nel II secolo a.C., ma fu soltanto all'epoca di Cesare, durante la campagna gallica, che nacque la città romana di Julia Augusta Taurinorum, l'odierna Torino[47]; nel 25 a.C. i Salassi venivano definitivamente sottomessi con la fondazione di Augusta Praetoria (l'odierna Aosta). La parte rimanente del Piemonte, costituita soprattutto da zone montuose, venne conquistata soltanto da Ottaviano Augusto. Il Piemonte venne diviso tra la Gallia Cisalpina e le province romane delle Alpes Cottiae, Alpes Maritimae ed Alpes Poenninae. I Romani, come in gran parte del Nord Italia, fondarono alcune delle maggiori città piemontesi vicino o su preesistenti insediamenti di origine celto-ligure, come Asti, Alba, Acqui Terme, Novara, Vercelli.[48] Le dimensioni di queste città non erano di gran rilievo: spesso questi borghi venivano creati inizialmente come campi militari trincerati (da qui la pianta quadrangolare che caratterizza il centro di queste città), e solo successivamente incominciavano ad ospitare civili, solitamente in numero limitato.

Nel 312, l'esercito di Costantino I, si scontrò vittoriosamente contro le truppe di Massenzio, nell'area compresa tra Alpignano e Rivoli. L'evento viene generalmente ricordato come Battaglia di Torino. Al termine dell'epoca romana spicca la Battaglia di Pollenzo, combattuta nel 402 da Stilicone contro le truppe dei Visigoti nella pianura intorno a Bra.

Puglia

Numerose furono le colonie magnogreche soprattutto nella parte meridionale della regione, tra le quali la città spartana di Taras (Taranto). Durante la seconda guerra sannitica (326-304 a.C.), l'esercito romano, nel tentativo di prestare soccorso a Luceria, assediata dai Sanniti, subì una grave sconfitta nella battaglia delle Forche Caudine (321 a.C.). Ben presto Roma comprese l'importanza strategica dell'Apulia, ma l'occupazione della regione, nel III secolo a.C., non fu agevole soprattutto per la resistenza di Taras e Brundisium. Nel 216 a.C. a Canne (Barletta) l'esercito romano patì contro i Cartaginesi di Annibale la sua peggiore sconfitta. Venne quindi istituita la Regio II Apulia et Calabria[49], che includeva anche il Sannio, una parte dell'attuale Molise e la Basilicata orientale. Con la costruzione della via Appia e, in epoca imperiale, della via Traiana (lungo cui prosperarono città come Aecae, Herdonia, Silvium, Canusium e Bitonto), la regione occupò posizioni di primato nella produzione del grano e dell'olio, diventando la maggior esportatrice di olio d'oliva in Oriente[50].

Sardegna

Riepilogo

Prospettiva

I Fenici giunsero in Sardegna tra il X e l'VIII secolo a.C., periodo nel quale la civiltà nuragica era nel massimo splendore. Giunti come mercanti e non come invasori, si insediarono in alcuni punti di approdo lungo l'arco sud-occidentale della costa, approdi già abitati dai Nuragici con i quali si integrarono pacificamente, apportando in Sardegna nuove tecnologie e nuovi stili di vita, dando impulso ai commerci e favorendo la creazione di empori.[51]

I Cartaginesi giunsero nell'isola nel VI secolo a.C. con la deliberata intenzione di conquistare tutta l'isola per assoggettarla al loro dominio. Un primo tentativo di conquista fu sventato dalla vittoriosa resistenza nuragica intorno al 535 a.C. Tuttavia, a partire dalla fine del VI secolo l'isola entrò nell'orbita di Cartagine.[52] Intorno agli originari empori commerciali gradualmente si svilupparono dei fiorenti centri urbani. Ancora oggi sono visibili i resti di antichi insediamenti, fra questi i maggiori centri di insediamento cartaginese furono Karalis, l'attuale Cagliari, Nora, Tharros e Sulki nell'isola di Sant'Antioco. Nel colle di Tuvixeddu, nell'antica Karalis, si trova la più grande necropoli fenicio-punica esistente al mondo. A Sulki si trova il tophet più grande ritrovato finora. Tra gli altri insediamenti cartaginesi ricordiamo Bithia, Neapolis, Othoca, Cornus e un insediamento presso l'odierna Bosa.[53]

I Romani ottennero la Sardegna nel 238 a.C. al termine della Prima Guerra Punica. Nel 215 a.C., il sardo-punico Amsicora, alleato coi popoli nuragici come gli Iliensi, guidò la resistenza anti-romana, ma fu sconfitto nella battaglia di Cornus. Per lungo tempo la dominazione romana fu segnata dalla difficile convivenza con i nuragici e i fenicio-punici. Gradualmente si raggiunse una certa integrazione, anche se non furono rare le rivolte. I centri punici si romanizzarono e Karalis divenne la capitale della nuova provincia. La città crebbe e fu arricchita di monumenti, tra i quali l'esempio più notevole è probabilmente l'anfiteatro, che fino al 2011 era ancora sede di spettacoli.[54] Nel nord dell'isola, i Romani fondarono il porto di Turris Libisonis, l'odierna Porto Torres, e fecero della cittadina cartaginese di Olbia un centro importante dotata di piazze, acquedotti e complessi termali. Nel 1999, nelle acque dell'attuale porto vecchio furono recuperati 18 relitti di navi romane, di cui due probabilmente dell'età di Nerone, testimonianza dell'importanza dello scalo portuale della città. Ancora oggi le aree urbane situate in queste località, ovvero Cagliari, Sassari e Olbia, sono le principali città dell'isola.

I Romani dotarono l'isola di una rete stradale utilizzata soprattutto per mettere in comunicazione i centri della parte meridionale con il settentrione. A metà di una di queste strade, i Romani fondarono Forum Traiani (presso l'attuale Fordongianus), che divenne il principale centro militare isolano e che nel I secolo d.C. fu dotato di un complesso termale. Svilupparono la coltivazione dei cereali e la Sardegna entrò a far parte delle province granaio, insieme alla Sicilia e all'Egitto. Probabilmente, l'eredità culturale più importante del periodo romano è la lingua sarda, neolatina, composta da numerosi dialetti raggruppabili nelle varietà del logudorese e del campidanese.[55]

Sicilia

Riepilogo

Prospettiva

La Sicilia entra nell'età storica con la colonizzazione greca, che inizia con la fondazione di Naxos per opera dei Calcidesi e di Siracusa per opera dei Corinzi, verso la metà dell'VIII secolo a.C.; sempre i Calcidesi, ma in data imprecisata, fondarono Zancle (oggi Messina). Naxos, a sua volta fondò Katane (Catania) e Leontinoi e i greci megaresi fondarono Megara Hyblaea. Nella prima metà dell'VII secolo a.C. sorsero Gela per opera dei rodio-cretesi ed poi Akrai ed Eloro per opera dei siracusani. Selinunte per opera dei megaresi di Sicilia ed Himera, opera dei calcidesi-zanclei, sorsero a metà del VII secolo. Al principio del VI secolo Akragas (Agrigento) fu fondata dai gelesi mentre i siracusani fondarono Kamarina. Verso la metà del VI secolo a.C. greci di origine calcidese giunsero a Morgantina. Già prima dei Greci giunsero sull'isola i Fenici. Nel secolo VI la costa occidentale dell'isola apparteneva ai Cartaginesi, fondatori di Zyz (Palermo), Mozia (Isola di San Pantaleo) e di Solunto (oggi Santa Flavia) mentre le città di Eryx (oggi Erice) e Segesta furono fondate dagli Elimi.

La civiltà dei discendenti dei Greci stabilitisi in Sicilia (Sicelioti) è analoga a quella della Grecia propriamente detta. La loro entità politica è la "polis", la città-stato; anche quando si formano stati più vasti, questi sono pur sempre aggregati ad essa. Non pare che nelle città siceliote (come neppure in quelle italiote) vi sia stata mai la monarchia, sebbene prerogative monarchiche ebbero alcuni tiranni sicelioti. L'aristocrazia fondiaria mantenne generalmente il potere fino alla metà del secolo VI; gareggiò poi con essa la plutocrazia industriale e commerciale. Successivamente al periodo di egemonia aristocratica si ha la lotta tra l'aristocrazia e il popolo, mirante quest'ultimo ad ottenere l'uguaglianza dinanzi alla legge (donde le legislazioni attribuite a personaggi leggendari, tra i quali Caronda) e la partecipazione ai diritti politici. L'opposizione all'aristocrazia favorì, come in Grecia, il sorgere dei tiranni, che intorno al 500 a.C. salirono al potere in quasi tutte le città siceliote.

La Sicilia fu, al pari della Magna Grecia, un centro di cultura greca: si ricordano Archimede, Caronda, Empedocle, Epicarmo, Gorgia, Sofrone e Stesicoro. Splendida fu la fioritura artistica, specialmente nell'architettura religiosa. Tra la fine del secolo VII e il principio del VI sorsero i primi templi, ad esempio, a Siracusa e Agrigento; nel corso del VI secolo si ebbero le grandi costruzioni dei templi dorici. Con le costruzioni architettoniche si sviluppò la decorazione scultorea: famose sono le metope di Selinunte. Di grande valore artistico sono anche le monete delle città siceliote.

Al primo posto per importanza politica in Sicilia fu Siracusa, che divenne antesignana nella lotta con Cartaginesi ed Etruschi. La sua ascesa risale al principio del V secolo sotto il tiranno Gelone, vincitore ad Imera (circa 480) dei Cartaginesi, mentre il fratello e successore Gerone sconfisse gli Etruschi a Cuma per mare (474). Dopo la sua morte si ebbe a Siracusa una rivoluzione in senso democratico, che provocò il ristabilimento dell'indipendenza delle città siciliane assoggettate dai tiranni siracusani. Siracusa tuttavia proseguì la sua attività marittima fin nell'Italia centrale. Si ebbe in Sicilia un tentativo dei Siculi di liberarsi dal dominio greco e di costituire un regno proprio sotto Ducezio, tentativo che finì per fallire (460-440). Nella seconda metà del V secolo Atene venne a contrastare la potenza della dorica Siracusa, ma la grande spedizione ateniese del 415-413 a.C. finì in un disastro. Di quest'indebolimento dei Greci approfittò Cartagine per una ripresa in Sicilia, occupando nel 409 a.C. Selinunte e nel 405 a.C. Agrigento. Siracusa venne alla riscossa sotto il tiranno Dionigi il Vecchio, che però non spinse a fondo la guerra contro i Cartaginesi perché impegnato nella sottomissione delle città siceliote e nei tentativi espansionistici in Italia, ove si spinse fin nell'Adriatico superiore. Dopo la sua morte si ebbe a Siracusa un lungo periodo di sconvolgimenti, terminato nel 343 con il ristabilimento della libertà per opera di Timoleonte, il quale vinse i Cartaginesi, promosse la liberazione delle città siceliote e la loro alleanza.

Siracusa riprese la politica egemonica intorno al 316 a.C. per opera del tiranno Agatocle, che sottomise le altre città greche, assunse il titolo di re (305) e combatté contro Cartagine. Morto lui (289) Siracusa tornò in libertà. Premuta nuovamente da Cartaginesi, essa, assieme ad Agrigento, invitò Pirro re dell'Epiro che era venuto in Italia su chiamata di Taranto, a combattere i Romani. Pirro passò in Sicilia e ottenne successi; ma la discordia insorse tra lui e i suoi alleati ed egli allora fece ritorno sul continente. I Cartaginesi ristabilirono la loro potenza sull'isola, mentre Siracusa doveva difendersi dai Mamertini, mercenari campani impadronitisi di Messina. Durante la guerra contro di essi si ebbe la costituzione a Siracusa della nuova tirannia di Gerone II (270) e l'intervento dei Romani, chiamati dai Mamertini. Di qui l'inizio della prima guerra punica.

A seguito della prima guerra punica (264-241 a.C.) l'isola fu assoggettata da Roma, che ne fece la sua prima provincia: una parte del territorio venne considerato ager publicus mentre il resto fu sottoposto a tributo. Vi si mantennero tuttavia, o vi si formarono, città federate (fra cui Siracusa, che mantenne per alcuni decenni una limitata autonomia) e municipi romani. Per quanto concerne l'ambito economico-produttivo il territorio siciliano fu coltivato estensivamente a frumento per approvvigionare Roma, al punto tale da definire le Sicilia stessa il granaio di Roma.

Durante la seconda guerra punica (218-202 a.C.) vi furono ribellioni siceliote contro i Romani, principalmente ad Agrigento e Siracusa. Celebre fu il lungo assedio che quest'ultima subì da parte dell'esercito romano, che culminò nel 212 a.C. con l'espugnazione e il saccheggio della città. Le misure repressive che vennero adottate da parte dei vincitori recarono un grave colpo alla Sicilia. Siracusa divenne una città tributaria, mentre l'intera popolazione di Agrigento fu ridotta in schiavitù, venduta e sostituita da siciliani provenienti da zone rimaste fedeli a Roma. Le confische di beni e territori portarono allo sviluppo del latifondo e a una stagnazione della popolazione isolana, costituita in gran parte da schiavi che diedero vita alle guerre servili. Fra queste ultime rivestì una certa importanza quella scoppiata nel 138 a.C., in cui emerse anche un risveglio di sentimenti d'indipendenza da parte di alcuni centri abitati dell'isola. La feracità dell'isola fece di essa, fin da tarda età repubblicana, una delle regioni cereagricole più importanti del mondo romano. Dopo la morte di Giulio Cesare, la Sicilia fu governata, per alcuni anni, insieme alla Sardegna, da Sesto Pompeo. In età augustea si moltiplicarono gli stanziamenti dei veterani e dei coloni romani che favorirono il processo di latinizzazione di gran parte dell'isola. Essa, tuttavia, nell'ordinamento delle regioni augustee, era considerata come non facente parte dell'Italia. La concessione generale della cittadinanza romana fatta a suo tempo da Marco Antonio non fu tuttavia mantenuta da Cesare Augusto, il quale però otorgò alle principali città lo status di municipio romano o di colonia latina.

La Sicilia godette di un relativo benessere fino ad epoca Antonina, ma nel III secolo partecipò al generale processo di decadenza economica e politica dell'Impero. Con il nuovo ordinamento amministrativo ideato da Diocleziano e mantenuto in massima parte dagli imperatori successivi, la Sicilia, con la Sardegna e la Corsica, venne unita amministrativamente all'Italia. All'effimera ripresa culturale ed economica dell'Impero durante il IV secolo l'isola non restò probabilmente estranea: di quest'epoca è la celebre villa romana del Casale di Piazza Armerina, che con i suoi 3.500 m² di mosaici.[56] costituisce uno dei più superbi esempi di arte romana tardoantica. Attorno alla metà del V secolo i Vandali, stabilitisi in Africa, s'impadronirono dell'isola.

Toscana

Riepilogo

Prospettiva

Verso il X secolo a.C. appaiono le prime testimonianze della presenza, in tutto il territorio dell'Italia Centrale, della popolazione etrusca identificata dalla cultura materiale della facies villanoviana. I Rasna o Rasenna, come secondo la maggior parte degli storici chiamavano se stessi, dominarono il territorio per molti secoli, ed è da essi, che l'attuale regione prese il nome di Etruria. Mentre le aree della Toscana settentrionale sono abitate anche dagli antichi Liguri, la cui presenza è attestata nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e in alcune aree di quelle di Pisa.[57] Tuttavia, il confine tra Liguri ed Etruschi cambiò più volte durante l'età del ferro. Nella Toscana nord-occidentale, l'area tra i fiumi Arno e Magra fu culturalmente allineata con gli Etruschi nella prima età del ferro, e divenne sotto controllo ligure nella tarda età del ferro,[57] per poi venire compresa nella Regio VII Etruria durante l'età augustea.

Il culmine dello splendore della civiltà etrusca fu raggiunto attorno al VI secolo a.C., con possedimenti che andavano dalla zona settentrionale della Pianura Padana alla Campania: furono costruite strade, tra le quali si sono ben conservate le Vie Cave (tra Sovana, Pitigliano e Sorano), realizzarono un maestoso complesso sacro termale in località il Bagnone a Sasso Pisano, vennero bonificate alcune paludi ed edificate importanti città toscane, come Arezzo, Chiusi, Volterra, Populonia, Vetulonia e Roselle, oltre all'ultima importante scoperta, ancora anonima, sorta in prossimità di Prato. II livello di civiltà raggiunto da questo grande popolo è testimoniato dalle interessanti similitudini - inconsuete per il Mediterraneo del tempo- tra i diritti degli uomini e quelli delle donne, o dalle fondamentali basi per l'urbanistica romana.

Nel III secolo a.C. gli Etruschi furono sconfitti dalla potenza militare di Roma e, dopo un primo periodo di prosperità, dovuto allo sviluppo dell'artigianato, dell'estrazione e della lavorazione del ferro, dei commerci, tutta la regione decadde economicamente, culturalmente e socialmente. I Romani, che si insediarono presso le preesistenti località etrusche, fondarono anche nuove città come Fiesole, Florentia e Cosa, attualmente una delle meglio conservate con le mura, il foro, l'acropoli e il capitolium, sorto originariamente come Tempio di Giove, oltre ad avere una propria monetazione. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente la regione passò attraverso le dominazioni ostrogota e bizantina, prima di divenire oggetto di conquista da parte dei Longobardi (569), che la eressero a ducato con sede a Lucca (Ducato di Tuscia).

Trentino-Alto Adige

Riepilogo

Prospettiva

Intorno al 500 a.C. si sviluppò la cultura di Fritzens-Sanzeno, conosciuta anche come la cultura dei Reti, che segue la precedeente cultura di Luco-Meluno a sud dello spartiacque alpino e della cultura dei campi d'urne a nord dello stesso.[58] Il nome di "Reti" per queste popolazioni viene tramandato dagli scrittori romani; la sua origine è incerta (Plinio lo attribuiva a un loro antico capo, Raetus[59]) e sembra connesso con la principale divinità di questi popoli, la dea Raetia.[58] Come nella precedente cultura di Luco-Meluno, è la ceramica riccamente decorata che contraddistingue Fritzens-Sanzeno, mentre la lavorazione degli oggetti di metallo è influenzata dalle civiltà degli Etruschi e dei Celti. Tipici della cultura di Fritzens-Sanzeno sono i luoghi di culto, peraltro già frequentati dalla cultura di Luco-Meluno, certi tipi di fibula, particolari armature in bronzo e un alfabeto di derivazione etrusca. I Reti si stabilirono in diverse valli e organizzarono una società abbastanza complessa, costruendo una rete di villaggi molto vasta e dedicandosi a diverse attività di sfruttamento del territorio, che accompagnavano l'occupazione tradizionale della caccia: agricoltura, dalla quale producevano vino (celebre a Roma già in età repubblicana), ortaggi, e diversi tipi di cereali e allevamento di ovini, caprini, bovini e cavalli. In età romana l'intero territorio del Trentino-Alto Adige, unito ad altre zone confinanti, era conosciuto come Retia.

L'integrazione della regione nei domini di Roma avvenne solo nel I secolo a.C. La sconfitta definitiva dei Reti, avvenuta nei pressi di Bolzano, si ebbe a seguito delle campagne militari nelle Alpi di Druso maggiore e Tiberio nel 16/17 a.C. La parte settentrionale dell'odierno Alto Adige venne divisa fra le due province Rezia (Raetia prima e Raetia secunda) e Norico (Noricum), mentre quella meridionale che includeva la Val d'Adige fino all'altezza di Merano venne inclusa nella Regio X Venetia et Histria. L'insediamento di maggiori dimensioni finora noto è Sebatum/San Lorenzo di Sebato, un importante snodo stradale.[60] Nel I secolo a.C. venne fondata anche la città di Tridentum, attuale Trento (anche se alcuni studiosi ipotizzano una fondazione precedente, risalente all'invasione gallica del III secolo a.C.). In età imperiale Claudio (41-54 d.C.) comprese l'importanza strategica del territorio trentino e sfruttò la posizione di Trento completando due grandi strade: la via Claudia Augusta Padana, che da Ostiglia raggiungeva il Passo Resia, e la via Claudia Augusta Altinate che, partendo dall'allora importante porto di Altino, si ricongiungeva nel capoluogo trentino con la Padana attraverso la Valsugana. Dopo l'anno 400 d.C., nella tarda romanità, si diffuse il cristianesimo, influenzando in misura crescente la vita pubblica e privata. La sede vescovile di Sabiona, presso l'odierna Chiusa, ebbe un ruolo importante nella cristianizzazione del territorio.[61]

Umbria

Riepilogo

Prospettiva

Nel 672 a.C. viene fissata la leggendaria fondazione di Terni. Nel 295 a.C. dopo la battaglia di Sentino fu conquistata dai Romani, che vi stanziarono alcune colonie e ne attraversarono il territorio con la via Flaminia (220 a.C.). Vi ebbe luogo la battaglia del Trasimeno durante l'invasione di Annibale nel corso della seconda guerra punica e Perugia venne espugnata e data alle fiamme nel Bellum Perusinum, durante la guerra civile tra Marco Antonio e Ottaviano nel 40 a.C. Il territorio della regione, dopo la fine dell'impero romano vide le lotte tra Ostrogoti e Bizantini e la fondazione nella parte orientale della regione del longobardo ducato di Spoleto (indipendente tra il 571 e la metà del XIII secolo). Ai Bizantini rimase comunque il cosiddetto corridoio bizantino, striscia di territorio estesa lungo il corso del Tevere e facente capo all'Esarcato di Ravenna.

Valle d'Aosta

Riepilogo

Prospettiva

La Valle d'Aosta, abitata dalla popolazione ligure-gallica dei Salassi, fu conquistata dai Romani nel 25 a.C., che vi fondarono Augusta Prætoria Salassorum, l'odierna Aosta. Importante sotto il profilo militare e strategico per il controllo dei valichi del Piccolo e del Gran San Bernardo.

Altre città furono fondate lungo la valle della Dora Baltea, come Carema (Quadragesima Galliarum, cioè «alla quarantesima tra miliare della via delle Gallie»), dove si trovava un posto di controllo, Quart (Ad quartum lapidem, cioè «alla quarta pietra miliare»), Chétoz (Ad sextum lapidem, cioè «alla sesta pietra miliare»), Nus (Ad nonum lapidem, cioè «alla nona pietra miliare»), Diémoz (Ad decimum lapidem, cioè «alla decima pietra miliare»), che indicavano la distanza a partire da Aosta. Altri borghi e guarnigioni militari erano Verrès (Vitricium), Châtillon (Castellio), oppure i fundi di Charvensod (Calventianus), Gressan (Gratianus) e Jovençan (Joventianus). I coloni Aymus e Avilius, proprietari del Ponte acquedotto di Pont d'Aël, diedero il nome a Aymavilles (Ayma-villes)[62].

Il popolo dei Salassi potrebbe appartenere alla cultura di Hallstatt, una cultura celtica. Discendono dalla tribù degli Allobrogi; per un aumento intensivo della popolazione, poi, si spinsero verso il Mediterraneo, seguendo l'antica Via del sale, arrivando in Valle d'Aosta, nella zona della Dora Baltea, e nel Canavese nel 1200 a.C.; sovrapponendosi ad altri gruppi etnici già presenti nella regione. Una conferma dell'origine celtica dei Salassi è data da alcune parole, quali "berrio" (= pietra) e "bletsé" (= mungere), del patois valdostano.

Veneto

Riepilogo

Prospettiva

Il processo di romanizzazione della Venetia è avvenuto in maniera graduale e senza traumi o conquiste manu militari, dato che veneti e romani erano popoli alleati. Le relazioni politico-militari con i romani iniziano nel III secolo a.C. : nel 225-222 veneti e cenomani stringono un'alleanza militare con Roma contro gli insubri, i boi e i gesati, fornendo secondo Polibio un contingente di 20.000 uomini. I galli saranno battuti nella storica battaglia di Clastidium nel 222. Nel 181 a.C. la deduzione della colonia latina di Aquileia comportò un rafforzamento dei tradizionali rapporti di collaborazione fra veneti e romani. Aquileia sorse al limite del territorio dei Veneti;nessuna colonia infatti venne mai fondata sul territorio dell'alleato veneto.[senza fonte] Benché la regione fosse stata posta sotto il regime provinciale (provincia di Gallia Cisalpina), la romanizzazione delle élite locali continuò senza sosta. Dopo la guerra sociale nell'89 a.C. Gneo Pompeo Strabone promosse la lex Pompeia de Transpadanis. Tale legge concedeva lo Ius Latii, il diritto del latini ai centri indigeni veneti. Tra le comunità che dovettero godere di questo privilegio fra ci furono, fra gli altri, Verona, Vicenza, Padova, Feltre e Belluno. La completa integrazione delle comunità venete nell'orbe romano avvenne nel 49 a.C. con la concessione del plenum ius, cioè della piena cittadinanza romana, da parte di Giulio Cesare.

In epoca augustea il territorio dei veneti venne unificato e dotato di riconoscimento ufficiale con la creazione della Regio X Venetia et Histria. La città maggiore era Aquileia, sebbene il concetto di 'capitale regionale' fosse estraneo alla pensiero istituzionale dell'Alto Impero. Diocleziano la trasformò in Provincia Venetiae et Histriae, mantenendone i confini sostanzialmente inalterati.

Nei primi secoli d.C. iniziò il processo di Cristianizzazione del Veneto. Centro di irradiamento della nuova religione fu Aquileia, metropoli della Venezia endolagunare, in cui il Cristianesimo era giunto probabilmente per mare. Secondo la tradizione fu San Marco Evangelista a fondare la Chiesa di Aquileia, consacrandone vescovo Sant'Ermagora, martire sotto Nerone[63]. Egli avrebbe inoltre inviato il greco Prosdocimo ad evangelizzare Padova, Asolo, Vicenza, Treviso, Altino ed Este. All'evangelizzazione di Verona avrebbe contribuito una comunità cristiana proveniente dall'Africa romana; africano è anche San Zeno, patrono della città.

Note

Voci correlate

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads