トップQs

タイムライン

チャット

視点

札幌飛行場

北海道札幌市東区にある軍民共用飛行場 ウィキペディアから

Remove ads

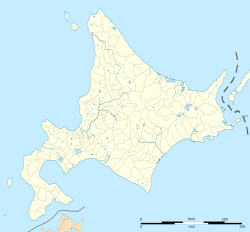

札幌飛行場(さっぽろひこうじょう、英: Sapporo Airfield)は、北海道札幌市東区丘珠町の陸上自衛隊丘珠駐屯地の飛行場。共用する民間施設を中心に丘珠空港(おかだまくうこう、英: Okadama Airport)[注 2]と通称される。

Remove ads

概要

札幌飛行場は、陸上自衛隊の専用飛行場(軍用飛行場)であったが、1961年に公共用飛行場として指定され、民間機の乗り入れが開始。設置管理者は防衛省であり、陸上自衛隊丘珠駐屯地との共用飛行場となっている。

幹線を担う新千歳空港を補完し、道内各都市への定期便の発着のほか、札幌観光の遊覧飛行、北海道警察・北海道防災ヘリコプターの防災基地、国土測量、報道取材としても使用されており、大都市札幌市の空の玄関口および北海道内の拠点空港として、重要な役割を担っている。定期便は北海道エアシステム (HAC)の道内路線が中心だったが、HACが2013年7月から三沢線を就航させたほか、フジドリームエアラインズ (FDA)が夏ダイヤ期間限定で2016年6月から静岡線、2018年8月から松本線、2023年3月から名古屋線を就航させ、道外と札幌を結ぶ路線を増やしてきている。北海道新幹線の札幌駅延伸により、中核路線である函館線の利用者の減少が予想されるため、HACは新幹線と競合しない中標津線と秋田線(ジェイエアの秋田-新千歳線を移管)を2023年10月に開設し、丘珠発着の路線網を拡充している[1][2]。また、2024年1月には新規参入したトキエアが新潟線を就航させた。ジェット旅客機の発着は、プライベートジェットの飛来があるほか、2016年6月からFDAの静岡線にはエンブラエル170/175が夏季限定で定期便として就航している。なお、2013年以降の夏季に同社のエンブラエル170によるチャーター便を名古屋飛行場との間で運航した実績があった。

太平洋に近い新千歳空港と比べて、日本海に近く冬季に北西の風が海から吹きつけるため、比較的降雪量や吹雪の日が多く、欠航となることも多い。

滑走路は14/32方向に1500 mであり、平行誘導路は無い。滑走路とエプロンの間には距離があり、2本の取付誘導路がエプロンと滑走路両端を結んでいる。着陸帯の幅は300 mであるが、計器着陸には対応していない。

かつては北海道航空協会主催の航空ショーである航空ページェントが隔年開催されており、陸海空自衛隊機や公官庁保有機、個人オーナー含む民間機、米軍機も参加する盛大なものであったが2008年の第25回をもって終了した。しかし再開を望む声が多かったため、2012年から隔年での開催が復活している。

Remove ads

統計

利用者数

現在、技術上の問題で一時的にグラフが表示されなくなっています。 |

元のウィキデータクエリを参照してください.

年間利用客数は 2006年の 384,183人がピークであったが、2010年に全日本空輸グループが本空港から撤退し新千歳空港に路線を集約したことで、利用客が半減した。札幌市は2022年度の旅客数が13年ぶりに30万人を超え、約32万人になりそうだと発表した[3]。北海道エアシステム(HAC)の機材更新により提供座席数が増えたことや、フジドリームエアラインズ(FDA)の松本便の22年度の運航期間が217日と、前年度に比べ2.9倍に延びたことが旅客数の増加につながった[3]。2023年からFDAの名古屋便およびHACの中標津便と秋田便、2024年からトキエアの新潟便が就航したことで、ビジネス客が中心だった顧客層が観光客にも広がり[4]、2023年度の旅客数は43万人を超え[5]、2024年度は50万人を上回る見通しとなった[6]。空港の受け入れ能力(年間38万5000人)を超えているため、札幌市と札幌丘珠空港ビルは旅客ターミナルの拡張を計画している[6][7]。市は2030年に滑走路延伸でリージョナルジェットが通年運航できる体制を整え、旅客数を年100万人に増やす目標を掲げている[8]。

Remove ads

歴史

要約

視点

1960年代は、 日本国内航空が不定期便として北海道内の路線を維持していた。1965年に日本国内航空が撤退すると、横浜航空が自治体からの補助金を得る条件で不定期便の路線(丘珠・稚内・紋別・中標津)を引き継いだ[9]。1974年に横浜航空は日本近距離航空に吸収合併された。

定期便については「ジェット機は千歳、プロペラ機は札幌」という棲み分けができていたものの、1974年に運航機材のジェット機化により東亜国内航空が撤退。1980年代後半に入るとエアーニッポンが使用していた日本航空機製造YS-11が老朽化し、使用機材をジェット機に切り替え、発着空港を新千歳空港へ移転する公算が大きくなり滑走路延伸とジェット機乗り入れの計画が立てられたものの、地域住民の反対により断念されている。

一方、エアーニッポンがYS-11の後継機種として騒音の少ないターボプロップ機のDHC-8を導入し、さらには地域住民合意のもと、日本航空グループの北海道エアシステムがターボプロップ機のサーブ 340を用いて参入した。結果、ダブルトラック化によって増便されたことで利便性が向上したことから、全国的にも都市型コミューター空港として注目されていた。

しかし、前身の日本近距離航空の路線開設以来、就航し続けていたエアーニッポンネットワークが、運用している飛行機が既に製造中止となったこと、冬期降雪による影響が多いこと、乗客が減少傾向である等を受け、運航を委託している親会社である全日本空輸の決定により2010年6月末をもって当飛行場から撤退し、就航中の路線は新千歳空港に集約することとなった[10][11]。全日空は、整備拠点の一本化や乗継需要を見込むことにより収支改善を図りたいとしている[12]。撤退に先立ち2009年3月下旬に全日空役員から撤退の打診を受けた北海道や札幌市は、空港の整備を続けてきたことや、観光・経済で大打撃を受けるとして断固反対する意向を示していたが[13][14]、叶わなかった。結果的に10月に全日空が全便を新千歳に移転することが社内決定し[15]、札幌市は空港の存続に向けて、残る北海道エアシステム便の維持に全力を挙げる予定であると表明した[16]。

2012年9月11日に「丘珠研究会」等主催の「丘珠空港活性化シンポジウム」において、フジドリームエアラインズの鈴木与平社長の「新千歳と丘珠も役割分担で発展の余地がある」[17]「短期的にはFDAの国内チャーター便を夏には何回か離着陸させることは不可能ではない」との発言から、丘珠空港が再度注目され、2013年7月7日に同社のエンブラエル 170によるテストフライトを実施し、離着陸試験および騒音の環境基準検査として、百合が原公園、滑走路南東緑地、空港ターミナルビル送迎デッキに騒音測定箇所を設置し騒音を測定。その後チャーター便の運航を開始した。

2016年(平成28年)6月4日、それまでチャーター便の運航を続けていたフジドリームエアラインズは、静岡空港便を夏ダイヤ期間に週2便で開設。初のジェット機による定期旅客便となった[18]。当初は名古屋飛行場(小牧、県営名古屋空港)便の開設を目指していたが、新千歳空港 - 中部国際空港線と競合することから愛知県の同意がこの時点では得られず(就航は2023年より)、計画を静岡空港便で練り直したことが報じられている[19][20][21][22]。2017年(平成29年)度以降は夏ダイヤ期間のみ運航は変わらないが新千歳空港 - 静岡空港便を統合する形で期間中毎日1往復運航とし、日本航空と共同運航を開始した。1,500 mの滑走路では機体重量を減らして運航しなければならないなど制約があるため、冬季の運航実現には降雪や路面凍結への対処などが課題となっている[23][24][25]。なお、2023年(令和5年)夏ダイヤより運航を開始した名古屋飛行場便は、同年に限り冬ダイヤ期間に入った降雪期直前の11月12日まで運航した[26][27][28]。

国土交通省航空局は、コンセッション方式の導入による空港経営改革を全国で推進している。北海道においても、2016年に始まった「北海道内7空港特定運営事業」によって、新千歳空港・旭川空港・函館空港・釧路空港・帯広空港・女満別空港・稚内空港の運営権を一括で民間委託する手続きが進められた。2019年には、北海道空港を代表企業、三菱地所、東京急行電鉄、日本政策投資銀行を含む16社を構成企業とする企業連合「北海道エアポートグループ」が7空港の運営権を獲得し、運営会社として北海道エアポート株式会社を設立した。北海道エアポートは、2020年から新千歳空港と旭川空港、2021年からその他5空港の運営を開始し、各空港のターミナルビル会社を吸収合併して、7空港を経営統合した。北海道エアポートの経営計画では、新千歳空港が「グローバルゲートウェイ」型空港に位置づけられ、内際両用の第3ターミナルとホテルの新設、交通観光センターの増築、既存ターミナルの改修等の設備投資が計画されている[29]。

しかし、軍民共用空港である丘珠空港は、運営権の移管対象外となったため、この空港民営化・経営統合の動きに取り残された。新千歳空港への路線集中により、相対的な地位の低下が予想される中、丘珠空港の役割と将来像を明確にする必要が出てきた。このため、2016年7月に北海道と札幌市が「丘珠空港の利活用に関する検討会議」を設置し、空港を有効活用するための方策を議論して、2018年2月に報告書をまとめた[30]。空港の強みと弱み、機会と脅威を抽出し、クロスSWOT分析によって今後の方向性を検討した結果、新千歳空港との差別化、両空港の棲み分けを図る施策の一つとして、リージョナルジェットの通年運航を可能にする滑走路延伸が提示された[30]。札幌市は、地元経済界や航空会社などから早期の実現を望む声が上がっているため、北海道新幹線の札幌延伸に合わせて、2030年までの滑走路延伸を目指している[31][32][33][34]。

沿革

- 1942年(昭和17年) - 大日本帝国陸軍により飛行場設置。資料により「丘珠飛行場」「札幌第一飛行場」「札幌新飛行場」などの名称あり。

- 1944年(昭和19年) - 飛行場完成。滑走路長1,000 m(1,200 mとする説もあり)。

- 1945年 - 1952年(昭和20年 - 27年) - 連合国軍(アメリカ軍)により接収。

- 1954年(昭和29年)10月25日 - 陸上自衛隊丘珠分屯地発足により、北部方面航空隊が移駐。

- 1956年(昭和31年) - 旅客機の運航を開始。

- 1958年(昭和33年) - 「札幌飛行場」となる。

- 1961年(昭和36年) - 共用飛行場となる。

- 1966年(昭和41年)2月21日 - 陸上自衛隊丘珠分屯地が駐屯地に昇格[35][36]。

- 1967年(昭和42年) - 滑走路を1,400 mに延伸[37]。

- 1974年(昭和49年) - 機材のジェット機化により、東亜国内航空が撤退。

- 1992年(平成4年) - 新ターミナルビル完成[37]。

- 1998年(平成10年) - 北海道エアシステムが運航開始。

- 2001年(平成13年) - 丘珠空港周辺のまちづくり構想に基づく丘珠空港緑地整備が始まる[38]。

- 2003年(平成15年)6月22日 - 丘珠駐屯地創立記念および北部方面航空隊創隊50周年記念行事の開催。

- 2004年(平成16年) - 滑走路を1,500 mに延伸[37]。

- 2008年(平成20年) - 進入・ターミナルレーダー管制が開始される。陸上自衛隊員による初のターミナルレーダー管制である。

- 2010年(平成22年)6月30日 - この日の運航をもって全日本空輸(運航は当時のエアーニッポンネットワーク)が撤退、新千歳空港に一本化。

- 2011年(平成23年)6月1日 - 北海道エアシステムが拠点空港を当空港に一本化すると同時に本社を当空港ビル内に移転。

- 2012年(平成24年)10月27日 - 北海道エアシステムが札幌/丘珠 - 女満別線(1日2便)を運休。

- 2013年(平成25年)

- 2014年(平成26年)6月28日 - フジドリームエアラインズが乗客を乗せ、毎週土曜日に1日1往復、9月20日までの計26便のチャーター便を運航[39]。

- 2015年(平成27年)10月22日、24日 - ユジノサハリンスクまで国際チャーター便を運航[40]。(北海道エアシステム (HAC)、サーブ 340)

- 2016年(平成28年)6月4日 - フジドリームエアラインズは静岡空港との間で定期便の運航を開始。(週2便,夏期季節運航)

- 2017年(平成29年)3月26日 - フジドリームエアラインズが、丘珠ー静岡空港を1日1往復として夏ダイヤ期間運航。同時に日本航空とコードシェア開始。(2018年以降も夏ダイヤ期間運航)

- 2018年(平成30年)8月4日 - 天皇・皇后の利尻島御幸行啓にあたり、J-AIRが利尻空港往復の特別機としてエンブラエル 170を運航[41]。

- 2020年(令和2年)10月27日 - 北海道エアシステム[注 1]が札幌/丘珠 - 女満別線(週3便 火・水・木)を運航再開。

- 2021年(令和3年)

- 2022年(令和4年)

- 2023年(令和5年)

- 2024年(令和6年)

Remove ads

滑走路延伸構想

要約

視点

本飛行場の滑走路については1973年に札幌市が「都市計画上の問題が有り滑走路延長は不可能」との方針を示していたものの[52]、その後1995年に北海道および札幌市が滑走路を1,400 mから2,000 mに延長する方針を示し[53]、1995年6月には桂信雄札幌市長と堀達也北海道知事が延長計画の推進で合意に至るも[52]、騒音増大を危惧する住民運動が活発になったこと、それに加えて自衛隊による活用の幅が広がることを危惧する左派が強く反対したこと、一都市圏にジェット機が離着陸する空港を2つも抱えることの是非なども問題となり1997年にジェット機化を断念するに至り、最終的に滑走路の延長計画は当初より縮小され1,500 mとなった[53]。

2012年10月には、札幌商工会議所が「札幌広域圏の総合交通体系グランドデザイン」を策定し、札幌市、北海道、北海道開発局、北海道運輸局に提言書を提出した[54]。北海道新幹線の札幌延伸を契機に、本州⇒道央⇒道内各地との交通ネットワークを強化するため、この提言書では次の3つのプロジェクトが盛り込まれた[55]。

1. 都心ダイレクトアクセス = 高速道路との接続

- 札幌駅と札幌北ICを直結する都心へのダイレクトアクセス道路の整備(国道5号創成川通を活用)

- 新千歳空港、丘珠空港、石狩方面、道東・道北方面へのアクセス強化、併せて道内の高速道路のミッシングリンク解消も必要

2. 丘珠空港の機能拡充

- 滑走路の延伸(最低でも300 m)によるジェット化、地下鉄東豊線の空港乗り入れ、後背地の有効利用

3. 札幌駅前再整備

新幹線札幌駅の乗降客数は約2万人/日が見込まれていたが、グランドデザインでは、道北・道東・アジア・極東との連携でこれを3万人に増やす目標を掲げた[55]。

2015年12月、札幌商工会議所は、丘珠空港の滑走路延伸事業を含む「さっぽろ成長戦略〜Sapporo引力」の提言書を秋元克広札幌市長と山谷吉宏北海道副知事に提出した[56]。丘珠空港のジェット化と国際化に向けて、最低でも滑走路を300 m延伸する必要があるとしており[55]、期待される整備効果として下記の点を挙げている[55][57]。

- 利便性の向上:東豊線を空港連絡鉄道として活用すれば、全国的に見てもアクセスが便利な空港になる。丘珠空港は都心部に近く、札幌駅から約20分で行けるため、「札幌広域圏の総合交通体系グランドデザイン」では「札幌シティ空港」という愛称を付けている。

- 国内線の増便:小型ジェット機の通年運航が可能になり、東京国際空港、大阪国際空港、名古屋飛行場、福岡空港など大都市圏の空港への新規就航が想定される。また、多頻度・低運賃で運航する格安航空会社 (LCC) の参入により、今まで航空機を利用していなかった顧客層の新規需要が創出される。

- 近距離国際線の乗り入れ:防衛機密上の理由から新千歳空港への乗り入れが規制されている中国やロシアからの国際線の受け皿となる。韓国のソウルと釜山、中国東北部の牡丹江・ハルビン・長春・瀋陽・大連、極東ロシアのユジノサハリンスク・ハバロフスク・ウラジオストクなど、札幌から2,000㎞以内にある北東アジアの都市と結ぶ近距離国際線の乗り入れを想定している。

- 新千歳空港の国際化促進:国内線と近距離国際線の一部を丘珠空港に移すことで、新千歳空港の国際線発着枠を拡大できる。

- 防災拠点化:緊急物資輸送の主力となっているC130-H輸送機が離着陸できるようになる。必要な滑走路延長は1,600m。

- 医療拠点化:ドクターヘリによる道内各地への医師派遣、メディカルウイングによる札幌市内の高度医療施設への患者搬送、海外からの医療観光に対応できる。

- 後背地の活用:統合型リゾートや国際会議場が立地する可能性がある。

その後2016年6月にはフジドリームエアラインズが滑走路延長の検討を提唱し、北海道と札幌市の「丘珠空港の利活用に関する検討会議」での2018年2月の試算ではFDA機の通年運航を可能とする1,800 m案で総事業費98億円・札幌市負担7億円、より多くの機種の通年運航が可能となる2,000 m案で総事業335億円・札幌市負担25億円と試算された。札幌市側は2018年度より市民アンケートや地元説明会・パネル展示を行い地元の理解醸成を図り、北海道新幹線札幌駅延伸による観光客増加を見越して2030年度末までの滑走路延伸竣工を見込んでいたものの、2020年時点では新型コロナウイルスに伴う航空便の減便による需要減少や住民対話の停滞が生じ当初の想定スケジュールでの建設案の策定が困難となっている[53]。

2020年6月には、学識経験者や住民による「札幌丘珠空港利活用検討委員会」の報告書がまとめられ、2,000 m延伸が望ましいとする一方で「現実的な対応を考慮する」として先行し1,800 mの延伸を早期に供用開始し2,000 m延伸を将来的な検討課題とする提案がなされた[58][59]。

2020年7月には、北海道経済連合会(道経連)が「丘珠空港利活用に向けた需要予測等に関する調査と調査結果をふまえた今後の丘珠空港のあり方」に関する報告書を公表した[60]。新型コロナウイルス感染症の収束後を見据えて、2030 年以降を視野に入れた長期的な視点で、北海道経済の発展に寄与する丘珠空港のあり方を提案する内容となっている[60]。また、秋元克広札幌市長に対して、「東京を含めた道外大都市圏路線の開設等、空港の拡張性が大きく向上し、幅広い運航ニーズに対応が可能となる 2,000 m以上への滑走路延伸」と「空港ターミナルの新設や地下鉄東豊線の空港ターミナル乗り入れの検討」の2点を提言した[61]。道経連は、「2,000 m以上への滑走路延伸の検討」と「札幌市が今後取りまとめる空港将来像の実現に向けた取り組みへの支援」を国土交通省に要望している[62]。

2022年5月、札幌市は、新たな土地の確保や障害物になる建築物の撤去が必要ない1,800m案を採用した利活用方針をまとめた[63][64]。滑走路延長により、夏季限定だったリージョナルジェットが冬も離着陸でき、通年で運航できるようになる。およそ10年後の整備を目指し、総事業費は250億~350億円を見込む[63]。滑走路関係の費用は、国と地元(市・道)が85対15の割合で分担する見通し[64]。空港の運用時間は前後30分ずつ延長し午前7時~午後9時とすることを国に求める[63]。道外と結ぶ路線を、現在の3路線(三沢空港・静岡空港・松本空港)から10路線程度に増やすことを目指す[63]。市の関係者によると、新たに誘致が検討されているのは名古屋飛行場・神戸空港・新潟空港・隠岐空港便だという[65]。発着便は現在の1日最大約30便から約70便まで増え、年間旅客数は現空港ビル開業後でピークだった2006年度の約38万人の3倍近い100万人に増えると想定されている[63]。市は、利活用案計画を5月23日開会の札幌市議会定例会で提示した後、地域住民への説明会やパブリックコメントを実施する[64]。9月の市議会定例会で正式決定されれば、国に滑走路の延長を要望する[64]。2030年冬季オリンピック・パラリンピックの札幌誘致を視野に入れた構想でもあり、「温度差はあるが国との協議はおおむね順調」だという[64]。2023年3月からFDAが名古屋便の運航を開始した。2024年1月にはトキエアが新潟便の運航を開始した。

札幌市は、2022年11月に1,800m案を盛り込んだ「丘珠空港の将来像」を策定し、2023年6月から「丘珠空港周辺地域連絡協議会」を開いて、地元への説明を始めた[31][32]。そして、7月31日の市議会総合交通政策調査特別委員会で、市は滑走路延伸の目標年次を2030年に設定したことを明らかにした[31][32][33][34]。市は8月以降、国に対して、滑走路延伸に向けた事業化の調査や、ビジネスジェットの利用拡大に向けた環境整備、冬季の除雪体制強化の予算などを要望する予定[31][33]。

今後の課題として、環境基準に適合した運航便数の設定、ターミナルの拡張や駐車場の増設、保安検査場のレーン増設、商業施設や住民利用施設の導入、陸上自衛隊との調整などが挙げられている[31][32][33][34][66]。

二次交通の利便性改善も課題であり、計画中の「都心アクセス道路」を利用した札幌中心部への空港連絡バスの運行も検討される[32][66]。鉄軌道を持たない石狩市では、札幌市への都市索道(都市型ロープウェイ)を導入し、地下鉄東豊線栄町駅を通って空港に乗り入れる「栄町ルート」構想が提案されている。詳細は都市索道構想を参照。

Remove ads

旅客施設

要約

視点

空港ターミナルビルは、滑走路南側に1棟あり、地上3階、地下1階建て。ボーディングブリッジは設置されていない。札幌市、北海道などを株主とする第三セクターの札幌丘珠空港ビルが運営している。

ターミナルビルから飛行機までの間は屋外を徒歩により通行することになるが、冬は路面凍結により歩きにくく転倒の危険性があった。このため2005年に、空港の駐機場としては全国初の歩行者用ロードヒーティングが整備された。

- 1階 - 航空会社カウンター、到着ロビー、喫煙所、レンタカーコーナー

- 2階 - 出発ロビー、搭乗待合室、売店、食堂(丘珠キッチン)、各種展示コーナー

- 3階 - 送迎デッキ(無料)、見学者ホール、会議室

- いずれの階にもトイレ(男女別)がある。

- 1F チケットカウンター (HAC)

- 1F 到着ロビー

- 2F 出発ロビー

- 2F 保安検査場入口

- 2F 搭乗待合室

- 駐機するHAC機

この節の加筆が望まれています。 |

駐車場

旅客ターミナルの駐車場は2017年(平成29年)10月1日よりタイムズ24が「タイムズ札幌丘珠空港」の名称で運営する。1時間無料で、ターミナルビル内での飲食や物販の利用で2時間無料となる。2023年(令和5年)10月1日から予約専用駐車場の利用を開始する。2007年(平成19年)10月1日より10年間は日本空港コンサルタンツが運営していた[68][69][70][71][72] [73]。

収容台数は367台で、冬季は積雪量に応じて20台ほど減る[74]。東京航空局丘珠空港事務所によると、2022年6月から月に数回、満車の時間帯があった[74]。ビジネス客が多いため特に火曜日から木曜日の日中に混み合い、便数が減る冬季でも満車になる日があった[74]。今後の利用者増加に対応するため、東京航空局は2023年度、立体化を視野に駐車場の整備検討に着手する[74]。空港内の道路とともに配置計画案を作成し、整備スケジュールや概算事業費を算定する[74]。

また、実証実験として札幌市の土地を利用した臨時駐車場を設ける予定がある。空港から2.5km離れた位置にある為、無料送迎が実施される見込み[75]。

その他

飛行場に隣接する札幌市スポーツ施設(札幌コミュニティドーム)横に北海道警察のヘリポートや格納庫が誘導路に面して設けられている。

- 北海道警察航空隊施設位置

- 北海道防災航空室 消防防災ヘリコプター(北海道警察による運航)

- 北海道航空:

- オールニッポンヘリコプター

- 朝日航洋

- ベル412EP「だいせつ3号」(JA01HP)

- ベル412EP「はまなす2号」

Remove ads

就航路線

夏ダイヤとは3月最終日曜日から10月最終土曜日(31日が該当する場合は24日)まで、冬ダイヤとは10月最終日曜日から3月最終土曜日(31日が該当する場合は24日)までを指す[76]。

航空会社が2社以上の場合、最前(太字)の航空会社の機材・乗務員で運航する共同運航(コードシェア)便。

かつての就航路線

Remove ads

陸上自衛隊(丘珠駐屯地)

要約

視点

丘珠駐屯地(おかだまちゅうとんち)は、北海道札幌市東区丘珠町に所在し、北部方面航空隊等が駐屯する陸上自衛隊の駐屯地である。北部方面航空隊長は1等陸佐(一)で丘珠駐屯地司令を兼務する。

国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成

沿革

- 1954年(昭和29年)

- 1月:陸上自衛隊が駐屯して使用開始。

- 北部方面航空隊(札幌駐屯地)、北部方面特科団航空隊(北千歳駐屯地)、 第2管区航空隊(旭川駐屯地)、第2航空勤務隊(旭川駐屯地)

- 5月:第762航空整備隊が浜松駐屯地から札幌駐屯地へ移駐。

- 7月:

- 北部方面特科団航空隊が第1特科団航空隊へ改称。

- 第762航空整備隊が第302航空整備隊へ改称。

- 9月:

- 第5航空隊(旭川駐屯地)発足、第2航空勤務隊廃止。

- 第305航空整備隊が旭川駐屯地で新編。

- 1月:陸上自衛隊が駐屯して使用開始。

陸上自衛隊丘珠分屯地

- 1954年(昭和29年)10月25日:札幌駐屯地丘珠分屯地として発足。

- 第5航空隊が旭川駐屯地から帯広駐屯地へ移駐。

- 札幌駐屯地業務隊から管理要員を派遣。

- 1955年(昭和30年)11月:第305航空整備中隊が旭川駐屯地から移駐。第302航空整備隊、第305航空整備隊廃止。

- 1956年(昭和31年)1月:第307航空整備中隊を新編。

- 1957年(昭和32年)

- 2月: 流氷観測支援開始。

- 5月:丘珠飛行場が防衛庁所管となる。

- 1958年(昭和33年)4月1日:札幌駐屯地業務隊丘珠業務班を編成。

- 1961年(昭和36年)2月:第7航空隊を新編。

- 1962年(昭和37年)

- 1月18日:第11飛行隊が第1特科団航空隊(北千歳駐屯地)を改編して丘珠分屯地で新編され、北部方面飛行隊に編合。

- 4月1日:札幌駐屯地業務隊丘珠業務班を札幌駐屯地業務隊丘珠派遣隊に改編。

- 8月:第7航空隊が第7飛行隊に改称、北部方面飛行隊に編合。

- 1964年(昭和39年)3月:第307航空整備中隊が第307航空野整備隊へ改編。

陸上自衛隊丘珠駐屯地

- 1966年(昭和41年)

- 2月:丘珠駐屯地に昇格。第423会計隊が札幌駐屯地から移駐。

- 8月:北部方面航空隊本部改編。

- 1968年(昭和43年)3月1日:北部方面ヘリコプター隊を新編。

- 1973年(昭和48年)3月:警務連絡班設置。

- 1974年(昭和49年)8月 :丘珠駐屯地業務隊が新編。

- 1978年(昭和53年)4月 :第307航空野整備隊から北部方面航空野整備隊へ改称。

- 1994年(平成6年)3月:3月28日:部隊改編。

- 1995年(平成7年)

- 2月:映像伝送機初飛行。

- 3月:映像伝送班の事務室を設置。

- 1996年(平成8年)3月:北部方面通信群映像伝送写真隊編成(丘珠常駐)。

- 2001年(平成13年)3月26日:北部方面通信群本部中隊映像写真小隊映像伝送班を配置。

- 2012年(平成24年)8月: 第423会計隊が第325会計隊と集約試行開始。

- 2015年(平成27年)3月: 第423会計隊が廃止され、第325会計隊丘珠派遣隊が新編。

- 2017年(平成29年)3月: 第11飛行隊を改編。

駐屯部隊

北部方面隊隷下部隊

防衛大臣直轄部隊

Remove ads

アクセス

要約

視点

札幌市中心部より直線距離で6 km、札幌駅から車で約20 - 25分[79]。新千歳空港発着便との乗り継ぎには150分以上が必要となる[80]。

空港連絡鉄道は無く、札幌市交通局(札幌市営地下鉄)東豊線の栄町駅が空港ターミナルビルから約1.6 km、下記バスで約5分の位置にある。

バス

本数・運賃等の詳細は、該当項目や公式サイトにて最新情報を確認されたい。

丘珠駐屯地は、上記一般路線バス「丘珠自衛隊」停留所が最寄り[83]。

道路

丘珠空港通(北海道道431号丘珠空港線、北海道道1137号丘珠空港東線)沿いに位置する。

アクセスに関する動き

自家用車利用については#駐車場を参照。

バス路線

空港連絡バスは、札幌駅など中心部とを結んでいたが、2011年(平成23年)11月1日に札幌市中心部発着を廃止し、全便栄町駅間との運行に短縮された[84][85]。2013年(平成25年)6月1日より札幌市中心部との運行を11月30日まで再開[86][87]。2014年(平成26年)以降も4月1日または3月下旬から11月30日まで札幌中心部との運行となった。2023年(令和5年)度冬期は一部便で札幌駅との直通が再開されたが、2024年(令和6年)度冬期は再び空港 - 栄町駅間の運行となっている[81]。

一般路線バスは、札幌市中心部とを結ぶ26 丘珠空港線(札幌ターミナル - 札幌駅前/北口 - 環状通東駅 - 栄町駅 - 丘珠空港 - 航空管制センター)が2018年(平成30年)4月1日付で廃止され[88]、空港連絡バスを含め2018年(平成30年)度以降の冬期は2023年(令和5年)を除き札幌中心部との直通アクセスがない状態となる[89]。ほか、栄21 栄町篠路線(栄町駅 - 北37条東21丁目(旧・丘珠空港入口) - 篠路駅 - 篠路10条4丁目)が2025年(令和7年)4月1日付で廃止されている[90]。

バス混雑対策として、2024年(令和6年)8月に栄町駅 - 空港間にて増便を行う実証実験が行われた。通常は航空便に合わせて37便が運行される札幌駅前発着便を減らし栄町駅発着に短縮することで61便を運行し、バス待ち時間を減らす効果も見込む。また、新千歳空港の運営などを行う北海道エアポートと連携し、乗り継ぎ利便として新千歳空港との直通バス運行を目指すとしている[91][92]。

都市索道構想

石狩市では、札幌市への都市索道(都市型ロープウェイ)を導入し、栄町駅経由で丘珠空港に乗り入れる空港アクセス路線にする案が検討されている。

石狩市から札幌方面への通勤・通学手段はバスや自家用車しかないが、積雪時に安定した運行ができず、交通渋滞も生じている[93]。さらにバス・タクシーの運転手不足も問題となっている[93]。過去に石狩鉄道や石狩モノレールの建設が計画されたが実現しなかった[94]。

そこで、石狩湾新港地区を起点に、市中心部の花川地区を通り、札幌市内の鉄道空白地帯を経由して、JR北海道や札幌市営地下鉄の駅につなぐフィーダー路線としての都市索道の導入を検討している[93][94][95]。2023年11月22日に公表された事業概要書[96]では、函館本線手稲駅につなぐ「手稲ルート」、地下鉄南北線麻生駅につなぐ「麻生ルート」、地下鉄東豊線栄町駅を通って丘珠空港につなぐ「栄町ルート」の3案が候補となっている[93][94][97][98][99][100]。民間事業者との対話を通じて、新たな軌道系交通の整備・運営への参入意向、想定する施設計画、事業スキーム、各種条件などに関する意見・要望などを聞くサウンディング調査を実施し、2024年2月末に導入可能性調査の報告書とともに調査結果を公表する[98]。石狩市は、2025~26年度に建設・運営事業者の選定、27~32年度に設計・施工、32年度からの供用開始を目指している[93][94][98][99]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads