トップQs

タイムライン

チャット

視点

新潟県中越沖地震

2007年7月16日に新潟県中越地方沖を震源として発生した地震 ウィキペディアから

Remove ads

新潟県中越沖地震(にいがたけんちゅうえつおきじしん)は、2007年(平成19年)7月16日10時13分 (JST) に発生した、新潟県中越地方沖を震源とする地震である[G 5]。地震の規模を示すマグニチュード (M) は6.8、最大震度は6強[G 5]。中越地方では2004年(平成16年)の新潟県中越地震以来のマグニチュード6以上および震度5弱以上を観測した地震となった[N 2]。

気象庁はこの地震を平成19年(2007年)新潟県中越沖地震(英: The Niigataken Chuetsu-oki Earthquake in 2007)と命名した[G 6][N 2]。

以下、時刻は全て日本標準時 (JST)、自治体の名称は発生当時のものである。

Remove ads

概要

要約

視点

本震

- 発震:2007年(平成19年)7月16日 月曜日 10時13分22.5秒[G 5]

- 震源:新潟県上中越沖(新潟市の南西約60km)[G 5]

- 震源の深さ:約17km[G 5]

- 地震の規模:マグニチュード6.8(モーメントマグニチュード6.6)[G 5]

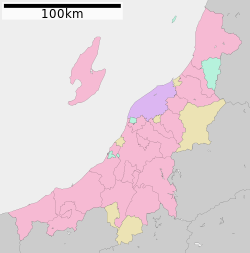

- 最大震度:6強 新潟県長岡市(小国町法坂)、同柏崎市(中央町・西山町池浦)、同刈羽村、長野県飯綱町三水地区[G 5][G 7]

- 最大加速度:新潟県柏崎市西山町池浦:1018.9gal(全方向合成)[G 9]

- 地震の種類:内陸地殻内地震(北西-南東方向の圧縮力で引き起こされた逆断層型地震)[2]

震度5弱以上を観測した地点

最大余震

- 発震:2007年(平成19年)7月16日 月曜日 15時37分40.4秒

- 震源:新潟県上中越沖

- 震源の深さ:約23km

- 地震の規模:マグニチュード5.8

- 最大震度:6弱 新潟県長岡市小島谷、同出雲崎町米田

津波

本震の発生直後、10時14分に佐渡島を含む新潟県全域の沿岸に津波注意報が出され、柏崎(新潟県管轄)では約1m、佐渡市小木(国土地理院管轄)で27cmの津波が観測された[G 7]。なお、本震の1時間後の11時20分に津波注意報は解除された[G 5]。

Remove ads

地震像

要約

視点

北西-南東方向に圧縮軸を持つ逆断層型の地震で、京都大学の研究グループの解析では3つのアスペリティの破壊によるものと推定されている[4]。この地震の震源域では、200年以上地震が発生していない空白域であった[G 10]。

震源が海底下にあるためこの地震による断層のような明瞭な変位は地表に現れていない、しかし陸域観測衛星「だいち」に搭載されている合成開口レーダー (PALSAR) による干渉SAR解析を行った結果、震源から15 km東に離れた西山丘陵の活褶曲の向斜軸に沿って幅 1.5km 長さ 15km の帯状隆起域が検出された[5]。この隆起は、活褶曲が成長した証拠と考える研究者がいる[5]。

発生要因

この地震については、発生当初から、新潟県中越地震や能登半島地震との関連性がマスメディアを通じて広く報じられた[N 2]。これら3つの地震は、断層のずれ方のタイプ(横ずれを伴う逆断層)、断層にかかっている圧力の方向(西北西-東南東方向の圧縮)、規模 (M6.8 - 6.9)、震源の深さ (11 - 17km)、地質学的な地震の分類(直下型地震)などがほぼ同じで、震源の距離も近い[N 2]。しかし、圧力の方向や深さは断層型の地震であればよくあるものであり、3つの地震は同じ断層で起きたものではないため、「独立した地震」として扱われている。これと似たように、距離的に近い地域で短い期間に大地震が発生した例に、1920年代の北但馬地震と北丹後地震や、2016年の熊本地震がある。

だが、新潟県中越地震や能登半島地震が今回の地震の引き金となった可能性もあると考えられている。この2つの地震が起きた事によって、新潟県中越沖地震を引き起こした断層にかかる圧力(応力)に変化が起き(圧力が増すことも減ることもある)、今回のタイミングで地震が発生したのではないかとの見方もある。ただ、新潟県中越地震の後の周囲の地殻への応力変化 (ΔCFF) の推定に関しては、気象庁では圧力が減った[G 11]、産業技術総合研究所活断層研究センターでは圧力が増した[N 3]などとなっており、意見は分かれている。

また、断層は北東-南西に延びる逆断層であることはすぐに判明したが、断層の傾く向きは北西側に沈むのか、南東側に沈むのかで意見が分かれた[N 4]。北西側に沈む場合、柏崎刈羽原子力発電所のある断層南東側は、断層が地表から浅い所にあることになり、原発の安全対策の欠陥がさらに大きくなることから注目された[N 5]。2008年になり、南東側に沈むものであるとする結論が東京大学地震研究所、産業技術総合研究所などから出され、見解は統一されつつある[N 6]。

これと関連して、過去100年余りの一連の地震活動の傾向や近年のGPSによる観測をもとにした研究により提唱されている日本海東縁から近畿地方北部にかけての新潟-神戸歪集中帯に沿った地域で発生した地震で、かつ1828年三条地震と1964年新潟地震の間にあった空白域を埋めた地震でもある[N 7][G 12]。

Remove ads

緊急地震速報

高度利用者向けの速報は、出雲崎町の観測点での地震波の検知後、3.7 秒で第1報 M 6.2 を発表し、検知 51.2 秒後の最終報まで、合計11報が発表された。第1報は、震度6強を観測した長岡市では地震波の到達約3秒前、飯綱町では到達約20秒前である。7.1 秒後に出された第3報では、2点以上の観測点のデータが利用され、M 7.1 を算出し発表している。地震発生から約1分後の10時14分に新潟県全域の沿岸に津波注意報が発表された。これは緊急地震速報の技術を活用した津波注意報であった。なお、2007年7月時点では一般向けの速報は提供されていない。

被害

要約

視点

- 新潟県:非住家被害31,590棟[G 13]

- 柏崎市で約4万2600戸が断水になるなど、新潟、長野両県で計6万戸以上が断水[N 8]。

- 柏崎市、上越市、刈羽村、長岡市、三条市、燕市、加茂市、新潟市などで地震発生時に3万5344戸が停電[6]。長野市北部などで地震直後の10時14分に約2万1200戸が停電[7]。

- 長野県飯綱町では、町内の三水庁舎付近で道路が隆起し、水道管が破裂した[N 9]。

- 海を隔てた石川県珠洲市で震度5弱を計測、見附島の岩肌も一部崩落が確認された[N 10]。

- 被害状況として報道されたものが、記者クラブや各機関の公式WEBサイト等における公式発表を基にしたものであり、特に長野県では独自の基準により発表したいわゆる大本営発表であることを認めているため、各機関の公式発表には相違・矛盾するところがある。

- 福岡県西方沖地震や能登半島地震と同様に、日・祝日の午前に起きたため、自宅にいる人が少なかったりしたことで、(他の条件に比べて)被害は少なくなったとの見方もある[要出典]。

- リケン柏崎工場の被災により、ダイハツ工業、トヨタ自動車が国内全ての工場で操業を停止[N 11][N 12]。マツダ、スズキ、日産自動車、富士重工業、三菱自動車工業も生産が一部停止した[N 13][N 14]。その後、リケンは水道の復旧などを受けて主要製品の生産を再開したが、検査機械が落下して破損したり、工作機械が約1メートルずれてピストンリングが床に散乱したりし、足の踏み場もないほどの状態になる被害が発生した[N 15]。

- 柏崎市橋場にあるごみ処理施設「クリーンセンターかしわざき」では、高さ60 m弱の鉄筋コンクリート製の煙突が折損する被害を受け[8]、焼却炉が稼動不能となった。同市と刈羽村から出された可燃ごみの焼却処理ができなくなったことから、両市村は県内外の他の市町村のごみ処理施設に協力を要請した[9]。一部はクリーンかわさき号を使用し川崎市でも処理された[9]。一時は仮設の煙突を立てていたが[9]、現在は新しい煙突(高さ59m)が建設され、稼働している。

- 被災地では、食物アレルギーやアトピー性皮膚炎といったアレルギー患者が地震後の混乱のために充分な設備や食料が整えられず、確実に原因物質を取り除いた食料でなければ食事ができないなどの問題に直面していた[N 16]。これらは2004年の中越地震や2007年の能登半島地震でも問題視されており、特定の食材しか摂取できない者や、数時間ごとに投薬を必要とするような患者にとっては切実な問題であるとして、今後の災害支援物資に対する課題を改めて認識させる事例ともなった[N 17][N 18][N 19]。(災害弱者も参照)。

- 刈羽村のPLANT5刈羽店が被災し、同年9月20日をもって閉店(のちに再開[10])。

原子力発電所

16日10時25分頃、東京電力柏崎刈羽原子力発電所3号機変圧器から火災が発生した。12時10分頃に鎮火し、これに伴う放射能漏れは当初は確認されなかった[11]。この火災がマスコミに伝わった数分後にはNHK新潟放送局の災害現場を撮るために飛ばしていたヘリコプターが火災現場の空撮を行った。この3号機の火災現場には職員ら4人が駆けつけたものの、現場近くにあった消火用配管が壊れていた。このため職員らによる消火活動は行われなかった。また、地震の影響で地元消防署との専用電話は使用できず(対応用の「緊急時対策室」が損傷し入れなかった)、消防隊の到着が遅れたために出火より2時間近く経ってようやく鎮火した[N 20][N 21]。東京電力側は初期消火の体制、連携などに不手際があったことを認めた。

その後の調査で、少量の放射性物質の漏れが確認された[N 22]。漏れた量は自然に存在する放射性物質に比較しても少量で、環境に影響はないレベルであった。しかし周辺施設の耐震基準、震災時の火災発生に対する対応などにおいて改善が必要であることが認識された(詳細は柏崎刈羽原子力発電所、新潟県中越沖地震に対する東京電力の対応を参照)[N 23][N 24][N 25][N 26]。

本地震により、柏崎刈羽原子力発電所の運転が停止し、電力不足に陥ったため、東京電力は火力発電所の出力を増加するためにコスモ石油などの石油元売企業各社に重油や原油の供給増を要請し、協力を得ることになった[N 27][N 28]。

交通機関

高速道路

- NEXCO東日本が設置している地震計では、北陸自動車道西山ICで計測震度6.3を記録した(ガル値は894Gal)[12]。地震発生直後、関越自動車道、北陸自動車道、上信越自動車道の一部区間が一時通行止めとなったが、安全確認を行った結果、7月16日18時までに北陸自動車道上越IC - 長岡JCT間を除き、通行止めは解除された[12]。一方、上越IC - 長岡IC間では路面の陥没や段差の発生、橋梁の支承の損壊、トンネル覆工のクラックや剥落、横断構造物の目地の開きなど、土木構造物に約260か所、SA・PAや料金所の外壁落下、通信用光ケーブル管路の損傷など施設系に約70か所の損傷が発生した[12]。

- このため、土嚢や砕石等を使って段差を修正し、7月16日14時20分までに緊急交通路を確保した[12]。中越地震の教訓から充填済みの土嚢を備蓄していたことが功を奏したとされている[12]。さらに、一部区間で片側1車線規制や対面通行規制を行いながらではあるが、発生から約56時間後の7月18日18時に一般車両の通行止めを解除した[12][13]。その後、時速50km規制のままではあるがお盆時期の4車線暫定運用期間を経て[12][14]、降雪期前までに応急復旧を終え、同年12月5日には時速80km規制で4車線運用を開始した[12][15]。2008年の春以降、順次本復旧工事が行われ、2008年12月22日に全ての本復旧工事が完了し、工事に伴う車線規制等も全て解除された[12][16]。

- 後述のとおり、国道8号は土砂崩れのため長岡市内と上越市内で通行止めとなったことから、一部区間において、最大で同年8月11日まで通行料金の無料措置が採られた[12][17]。この措置によって無料となった車両はのべ46万台にのぼった[12]。

一般道路

鉄道

- 上越新幹線は一部のトンネル内でコンクリートが剥がれ落ちるなどの影響で一時全線で運転見合わせとなったが、同日14時ごろには東京 - 越後湯沢間で運転再開、20時すぎには全線で運転を再開した[N 30][N 31][N 32]。

- また、前日および前々日の台風4号に伴う大雨のために地盤が緩んでおり、各地で土砂災害が発生。柏崎市内の信越本線青海川駅付近で土砂崩れが発生し[18]、同線が不通となった[N 33]。

- 柏崎駅の0番線で発車を待っていた越後線の新潟行き普通列車(115系2両編成)のうち、先頭車両が地震の揺れで脱線、車体が斜めに傾くなどしたものの、乗員・乗客に負傷者はなかった[N 2][G 16]。

- 信越本線、越後線の線路・路盤が柏崎市内などで湾曲していることが確認された[18]。これは液状化現象の影響が大きいといわれている。

- 被災地周辺を経由するJR線のうち、信越本線の柿崎駅 - 柏崎駅間は土砂崩れ箇所復旧のため9月12日まで全面運休[G 17]。代行バスは信越本線柿崎駅 - 柏崎駅間(この他直江津駅 - 長岡駅間に柿崎駅経由の直通便あり)で運行された。信越本線の直江津駅 - 柿崎駅間、柏崎駅 - 長岡駅間は、8月10日から通常速度での運行を再開、越後線の柏崎駅 - 吉田駅間は8月27日から全列車の運行を再開した。また上野駅、大阪駅などから信越本線を経由して運行される夜行列車(北陸、能登、日本海、トワイライトエクスプレス、きたぐに)と、新潟駅から信越本線を経由して運行される特急「北越」、その他臨時列車等は9月12日まで運休した。なお、快速「くびき野」3往復は新井 - 柏崎間で区間運休となった[19][20]。

- 9月13日、最後まで不通であった信越本線柿崎 - 柏崎間が復旧し、運休していた長距離列車も運転を再開した[G 17]。

バス

Remove ads

政府・自治体などの対応

要約

視点

この節の加筆が望まれています。 |

首相官邸・内閣府

- 16日

- 10時15分 - 首相官邸危機管理センターに官邸対策室を設置し、緊急参集チームを招集[N 2][G 5]

- 10時17分 - 第21回参議院議員通常選挙の遊説を沖縄で行う予定で長崎県に滞在していた安倍晋三内閣総理大臣に一報が入る[N 38]。首相は「被害状況を早急に確認し、被災者の救出に全力を挙げるように」と指示[G 5]

- 10時29分 - 長崎市公会堂で街頭演説。「直ちに対策のため東京に戻る必要があるのでここで失礼します」と1分半で演説を打ち切る

- 10時31分 - 首相、空港に向かうため出発

- 10時35分 - 塩崎官房長官が官邸入り

- 10時59分 - 首相、長崎空港着

- 11時00分 - 首相、秘書官から状況報告を受ける

- 11時55分 - 官房長官が記者会見で「政府一体となって対応にあたっている」と述べる

- 12時08分 - 首相に対する報告終了

- 12時22分 - 首相、全日空3736便で長崎空港を出発

- 13時19分 - 政府調査団(団長・溝手顕正防災担当相)が自衛隊ヘリで防衛省発

- 13時53分 - 首相、羽田空港着

- 14時03分 - 首相、空港発

- 14時24分 - 首相、官邸に到着し、危機管理センターで打ち合わせ(〜39分)[G 5]

- 14時58分 - 首相、官邸エントランスで記者団に「現地に行き、この目で状況を確かめたい」と述べる

- 15時05分 - 自衛隊ヘリで官邸発[G 5]

- 16時33分 - 首相、新潟県柏崎市の佐藤池運動広場に到着[G 5]

- 17時01分 - 柏崎刈羽原発隣接の東京電力施設着

- 17時13分 - 首相、柏崎刈羽原発を視察

- 17時38分 - 柏崎市役所で泉田裕彦新潟県知事、会田洋柏崎市長らと会談(〜52分)

- 18時05分 - 柏崎小学校で被災者を慰問

- 18時49分 - 徒歩で小学校発

- 18時58分 - 柏崎市役所に到着、記者団のインタビュー(〜19時00分)

- 19時00分 - 市役所で太田昭宏公明党代表と会談(〜1分)

- 19時02分 - 市役所を出発

- 19時12分 - 柏崎の佐藤池運動広場に到着

- 19時22分 - 首相、自衛隊のヘリで同広場を発つ。甘利明経済産業大臣、溝手災害担当大臣同行

- 20時40分 - 首相、官邸着

- 21時03分 - 新潟県中越沖地震に関する災害対策関係閣僚会合を開く

- 21時23分 - 首相、官邸を出発

防衛省

- 16日

自衛隊

7月16日10時49分新潟県知事から自衛隊に災害派遣要請が出され活動開始[N 2]。派遣(展開・活動)規模は7月16日時点での人員約490名、車両約190両、艦船9隻、航空機23機、給水量約42トン、給食量約3600食から始まり、人員のピークは7月21日の3990名、投入車両のピークは7月25日の1470両、給水量のピークは7月23日の約2000トン、給食量のピークは7月19日の72500食をそれぞれ記録している[N 2]。しかし8月以降はインフラの復旧に伴い漸次減少に転じ、8月27日には人員約160名、車両約110両、航空機20機、給水量約15トン、入浴者数約240人となった。8月29日には新潟県知事から撤収要請がなされ災害派遣活動を終了した[N 39]。

この間の派遣規模(延べ数)は人員約92400名、車両約35100両、艦船95隻 航空機1184機[G 18]。

自衛隊の活動は最初期においては偵察活動による状況把握、人命の救出、負傷者の介護、その後、救援物資の輸送をへて、給水、給食、入浴支援活動へと推移した[N 40][N 41][N 42]。自衛隊による給食活動は、水道ガスの復旧、食料品店、飲食店の営業再開の進捗により8月12日を最後に終了した[N 43]。

以降、避難所に居る被災者やガスが未開通で食事の準備が不可能な住民には、自治体が地元業者から購入した弁当が支給されることとなる[N 44]。避難所への弁当の輸送は自衛隊が行った。

新潟県

- 16日

柏崎市

- 18日

- 午前11時 - 会田洋柏崎市長が消防法に基づき柏崎刈羽原子力発電所の火気に関する緊急使用停止命令を発する[N 45]。

その他

- 16日

日本国外

Remove ads

メディア

NHKでは地震が発生すぐにすべての放送波で放送していた番組を打ち切り地震と津波の情報(八波全中)に切り替え[21]、ニュースセンターから登坂淳一アナウンサー(当時)が地震と津波の一報を伝えた[22]。このうちNHKラジオ第1放送では年数回放送される特別番組「鎌田實 いのちの対話」の千葉県流山市からの生放送中に地震が発生した[23]。前述の通り番組は打ち切りとなり、当日全体を収録したもので後日改めて放送された。

テレビ朝日「スーパーモーニング」は休日編成で10:30まで時間を拡大して放送していたが[24]、「耐震診断で“危険な校舎”“体育館で授業”する小学校」のVTRを放送していた時に地震が発生。VTRを打ち切りにして地震と津波の情報を放送した。

復旧・復興

柏崎市街地

この節の加筆が望まれています。 |

柏崎市の中心市街地に位置する「えんま通り商店街」では家屋やアーケードの倒壊が相次ぐなど甚大な被害を受けたが、その後復興が行われ[25]、この復興の取組みは2016年都市住宅学会業績賞を受賞している[26]。

また、被災して使用不能になった柏崎市民会館の代替施設として柏崎市文化会館アルフォーレが2012年にオープンした[N 48]。

ガス

柏崎の都市ガスは公営で柏崎ガス水道局が供給を行っていたが、地震により3万5000戸へのガス供給が停止した[N 49]。社団法人日本ガス協会は地震発生直後に対策本部を設置し、柏崎市長からの救援要請をもとに当日夜までに8名の調査先遣隊を現地入りさせた。さらに18日には新潟県および関東地方を中心とした全国の都市ガス事業者からなる1024名の応援部隊派遣を決定、ただちに出動させる。柏崎の特殊な地形による地下水の上昇が復旧作業の障害となったため、翌19日には特殊機材を装備した大阪ガス、東邦ガス、西部ガスを中心とした100名の第二次応援部隊派遣を決定するとともに、復旧までの対策として移動式ガスコンロ20台とカセットコンロ4300台の手配を行った[N 50]。これら応援部隊の活動により、自衛隊の給食が終了する8月12日までに復旧対象戸数の約90.3%に都市ガス供給の再開が可能となった[N 51]。残りの未開通戸数は郡部が多く作業は難航したが8月27日までに100%の復旧が完了し日本ガス協会に設置された対策本部は同日をもって解散した[N 52]。なおLPガスやカセットボンベにおいてはガス漏れや火災は1件もなかった。このため仮設住宅で熱源をLPガスにすることを決定。LPガスは災害に強いことが今回、改めて証明されることとなった。

Remove ads

その他

- この地震と同日の23時17分、京都府沖の深さ370キロを震源とするマグニチュード6.7の地震が発生し、北海道浦幌町で震度4の揺れを観測した[N 53]。中越沖地震との関連はないものとされている。なお、震源と揺れを観測する場所の位置関係が大きく離れていることについては、震源が深くなりすぎると直接上に揺れは伝わらず、プレートに沿って揺れが伝わることがある(2008年7月の岩手県沿岸北部を震源とする地震では、この事象により、震源地域である岩手県沿岸北部で震度5強、震源地域から離れている青森県三八上北で最大震度の6弱を観測している)。

- この年の参院選では自由民主党は惨敗したが、新潟選挙区では災害対応の票が自民党に集まったこと、民主党候補が2人出ていたことで自民候補がトップで当選した[N 54]。

- 2004年の新潟県中越地震の際、液状化現象が発生するなどした柏崎市佐藤池野球場は、2005年度から2年間をかけて復旧、並びにグラウンドを公式野球規則に則った拡張工事を行い、この年の6月に開場、7月の全国高等学校野球選手権新潟大会・第89回大会では、開会式と準決勝以後のメイン会場として使用することを前提としてグラウンドの維持に努めたが、今回の地震の影響でグラウンドが再び隆起、スタンドも一部損壊の被害が出たため以後使用中止となった[N 55][N 56][N 57]。大会自体も7月17日から7月22日までは全面中断し、代替会場を見附市運動公園を当て、また準決勝以後も佐藤池を使用せず、長岡市悠久山野球場に変更した[N 58]。この後、同年8月から練習などに用途を限定する形で復旧し、明くる2008年春から公式試合に使えるようになった[N 59]。なおその際、サブグラウンドは仮設住宅に供されたため使用できず、2010年の撤去をもって復旧した。

- 柏崎市内の商店主らは被災後、通常営業を再開できなかったため、「通販なら全国の人々の助けで営業が続けられるのではないか」と考えて通信販売での営業再開をホームページなどでPRした[N 60]。すると、インターネットを通じた売上が被災前の約2倍となるなど効果が現れ始めたため、この効果を柏崎商工商議所に報告した[N 60]。報告を受けて柏崎商工商議所は通信販売で営業を再開した約60店舗の情報を商議所が支援する異業種企業紹介サイトに集約し、各店舗のリンクを掲載するなど復興を後押しした[N 60]。そのため、「少しでも被災者の応援になれば」などの応援メッセージを添えられるとともに県外から商品の注文が殺到した[N 60]。

Remove ads

法的措置

参考画像

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads