トップQs

タイムライン

チャット

視点

二条城

京都市にある城郭及び元皇室関連施設 ウィキペディアから

Remove ads

二条城(にじょうじょう 旧字体:二條城)は、京都府京都市中京区二条通堀川西入二条城町にある日本の城。江戸時代の徳川将軍家の平城であり近代においては皇室の離宮の役割を担った。正式名称は元離宮二条城(もとりきゅうにじょうじょう)である[1]。

この記事には複数の問題があります。 |

京都市街の中にある平城で、足利氏・織田氏・豊臣氏による二条城もあったが(旧二条城跡について)、現存するものは徳川宗家の城のみである。当城は京都御所の裏鬼門に位置する[2]。徳川家康が都および朝廷のある京都に江戸城の分身の役割として徳川幕府の武威を示すため京都御所・公家町(現:京都御苑および冷泉家一帯)および洛中の守護並び上洛時の居城として造営した城である[3]。

二条城では徳川家康の将軍宣下に伴う賀儀、江戸幕府による禁中並公家諸法度の公布、後水尾天皇の行幸、幕末期は徳川慶喜の居城となり大政奉還の上奏、離宮時代には大正天皇の行啓や饗宴の儀など徳川幕府の始まりと終わりをはじめ日本の歴史を見届けてきた[4][5]歴史的に重要な場所である[6]。

明治維新により徳川将軍家から接収された二条城は、1884年に皇室の「二条離宮」へ変遷した[7]。その後、1939年(昭和14年)二条離宮は京都市に恩賜され、元離宮二条城[8]と改称、そして現在に至る。

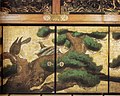

城内全体が国の史跡に指定されている他、德川家の豪華絢爛な御殿で江戸城本丸御殿・二の丸御殿・西の丸御殿、大坂城本丸御殿、名古屋城本丸御殿・二の丸御殿が失われた今日[9]、狩野探幽をはじめとする狩野派一門など各名工らが荘厳華麗な金碧画から可憐な花鳥画までの障壁画と多彩な透彫欄間や飾金具ともに日本唯一本来の徳川将軍家城郭御殿完全遺構である二の丸御殿(6棟)が国宝[10]に、旧桂宮邸である本丸御殿をはじめ22棟の建造物と二の丸御殿の障壁画計1016面が重要文化財に、小堀遠州の代表作と知られる二の丸庭園が特別名勝に指定されている。

城外史跡としては、築城時代からの史跡二条城外堀護岸が存在する。

現代史では1994年(平成6年)にユネスコの世界遺産(世界文化遺産)に歴史的および文化的価値の高さから洛中唯一の城郭建築として「古都京都の文化財」として登録された。

Remove ads

旧二条城跡について

要約

視点

日本の歴史書において二条城と呼ばれることのあるものは複数ある[11]。

- 室町幕府13代将軍・足利義輝の御所。もともとは管領の斯波氏の邸宅・武衛陣(武衛邸)のあった所。「二条武衛陣の御構え」などと呼ばれていた。現在は単に二条御所とも呼ばれている。

- 室町幕府15代将軍・足利義昭の御所として、織田信長によって作られた城。上記の義輝の二条御所を改築、拡張したもので、こちらも二条御所と呼ばれている。この地は二条通からは遠く離れている。ただし、平安京条坊制の「二条」(二条大路と中御門大路(現・椹木通)に挟まれた地域)には城域の南部分がわずかに含まれる。義輝の二条御所とともに「二条」の名を冠して呼ばれるのはこのためと考えられる。

- 織田信長が京の滞在中の宿所として二条晴良からその邸宅・二条邸を譲り受けて整備したもの。後に皇太子の誠仁親王に献上している。この邸宅は「二条新御所」と呼ばれる。この「二条」は二条家の屋敷であったことがその由来となっている[12]。

- 徳川家康が慶長年間、京都における拠点として造営した城[13]。当初は方形単郭式の平城だった[13]。のちに宮内省の所管となり、「二条離宮」を経て、現在は「二条城(元離宮二条城)」と呼ばれる。

現存するのは4の城である。

1と2は同じ場所に造られた御所である。1を「二条城」と称した例は当時から現代に至るまで無いが、2の前史としてここに紹介しておく。

2と3は同じものと見る説[14]がかつてはあったが、『信長公記』やその他の史料、及び発掘結果、残存地名などを根拠として、別のものとするのが現在では通説となっている。2と3について「二条城」と呼ぶのは、4が完成した江戸時代以降のことであり、4と区別する趣旨で「旧二条城跡」[15]と呼ばれている。

この節では、近世以降の現在の二条城である4.の前史として1の「武衛陣の御構え」と、2と3の「旧二条城跡」について略説する。

足利義輝の二条御所(武衛陣の御構え)

→「二条御所 § 足利義輝の時代」も参照

永禄8年(1565年)、将軍義輝は斯波氏の屋敷跡・武衛陣に自らの城を築いた(斯波氏の屋敷は洛中洛外図にも「ぶえい」として登場している。また、現在の旧二条城跡地の地名である「武衛陣町」は、斯波氏の職名を由来としているとされている)。しかし完成寸前の6月12日、三好三人衆に襲撃されて焼失している(永禄の変)。その後、跡地には真如堂が移された。

足利義昭の二条城(二条古城)

→「二条御所 § 足利義昭の時代」も参照

永禄11年(1568年)9月、足利義昭は織田信長を後ろ盾として入京し、同年10月18日、将軍に就任する[16]。義昭は、はじめ六条本圀寺に入った後、細川京兆家邸、本能寺と居所を移し、再び本圀寺に戻ったようである[17]。永禄12年1月5日、三好三人衆らに本圀寺を攻められ、これを撃退した[18](本圀寺の変)。これを受けた信長は、義昭の新たな屋敷として、義輝の御所を再興する[18]。普請に際しては、信長自ら現場で指揮をとった[18]。大工奉行には村井貞勝、島田秀満が任じられた。

武衛陣の御構えの跡地を中心に北東へ拡張、約400メートル四方の敷地に2重の堀や3重の「天主」を備える城郭造の邸宅とした[19]。

建物の多くは本圀寺から移築され[20]、屏風や絵画などの什器までも本圀寺から運び込まれた。建築物を奪われることに困った本圀寺の僧侶らは松永久秀に、信長への移築中止の取り成しを頼んだが無理だと断られた。また1,500人の法華信徒らが莫大な品を信長に献上し、さらに望み通りの金銭の提供も申し出て免除を請い、将軍や朝廷にも働きかけたが、信長は取り合わなかった(フロイス『日本史』)。また、細川氏一族で分家・細川典厩家の細川藤賢邸から、囃し立てながら運び込む文字通りの「鳴り物入り」で「藤戸石」が搬入された。築城は約70日という短期間で終え同年4月に義昭はここへ本拠を構えた。城の石垣には京都中から集められた墓石や石仏も使われ、城を訪れた山科言経は「石くら」(石垣)に驚嘆している。この事実はこの城が初めて本格的に石垣を積んだ城であったことを示している。周辺からは金箔瓦も発掘されており急ごしらえにしては豪壮な殿舎であったと考えられている。当時は「武家御所」「武家御城」「公方様御構へ」などと呼ばれていた。

なお、元亀3年(1572年)3月、信長は義昭の強い勧めもあってこの城の北方、武者小路辺に自らの屋敷を着工している(未完成)。

ところが義昭と信長の関係は徐々に悪化し、元亀3年に義昭の信長追討令に応じた武田信玄が西上を開始し三方ヶ原の戦いで勝利を収めたのを知ると、翌天正元年(1573年)3月に義昭は二条城において信長に対し挙兵する。信長は上京の町屋を焼き払い二条城を包囲するが、城自体に対しては攻撃を控え正親町天皇の勅命を得て、和議が成立する。しかし、7月に再び義昭は宇治の槇島城において挙兵する(槇島城の戦い)。この時、二条城には公家の日野輝資と高倉永相、義昭の側近で幕臣である伊勢貞興と三淵藤英が守備のため置かれたが、織田軍に包囲されると一戦も交えず降伏した。この際に御殿などは兵士たちによって、破壊されたと伝えられる。

この直後、槙島城の義昭も降伏し畿内から追放され、室町幕府は実質的に滅ぶことになる。二条城に残った天主や門は天正4年(1576年)に解体され、安土へ運ばれ築城中の安土城に転用された。

1975年(昭和50年)から1978年(昭和53年)まで京都市営地下鉄烏丸線建設に先立つ烏丸通の発掘調査が行われ、この義昭の二条城の石垣および2重の堀の跡が確認された。この際発掘された石垣にあった石仏が西京区の洛西竹林公園内に展示されている。また、石垣の一部が京都御苑椹木口の内側及び現二条城内に復元されている。さらに、別地点における発掘調査によって検出された堀跡から出土した石仏群は京都文化博物館に展示されている。この旧二条城の跡地には現在平安女学院の校舎が建っているが、その一角に学院によって立てられた説明板には「信長は旧二条城から義昭を追放し、東宮誠仁親王を迎入れ、城は『二条御所』として使われていた」と書き、次に記す信長の二条城(誠仁親王の二条御所)との混同が見られる。

織田信長・誠仁親王の「二条城・二条御所」

→「二条新御所」も参照

織田信長が烏丸-室町の御池上る付近に設けた城館。

信長は天正4年(1576年)4月に京に滞在した際、二条通南側の妙覚寺(現在地とは異なる)に宿泊したが、寺の東側に隣接する公家の二条家の邸宅の庭の眺望を気に入った。二条邸(二条殿・押小路烏丸殿)は当時、「洛中洛外図屏風」に必ず描かれるほどの名邸であった。住居者の二条晴良・昭実(妻は信長の養女)父子は信長に邸宅を譲ると、そのはからいにより報恩寺の新邸に移徙している(『言経卿記』)。信長はこの邸宅を上洛した時の宿所とするために改築することとし、「二条殿御構へ」の普請を京都所司代の村井貞勝に命じた。この屋敷を山科言経は日記に「右大将家二条新邸」と記す。

翌年の閏7月に信長は初めて入邸、8月末には改修が終わり、以後2年ほどはこの「二条御新造」(「武家御城」とも)に自ら居住し、京の宿所(本邸)として使用する。天正7年(1579年)11月、この屋敷は誠仁親王に献上され、これ以降は「下御所」と呼ばれる[22]。またこれによって「二条御所」の名も生まれた。

この頃の二条御所の様子が江村専斎『![]() 老人雑話』に「信長の時に二条殿をば報恩寺を替え地にして移し、小池の御所を取立て、屋形を結構し、小池に反り橋などをかけ、烏丸通に東の壁をかけ、室町の東側の町屋はありて、町屋の後に長壁をかけたり、門は南面なり」と記録される。これによれば「義昭の城」に比べて遥かに小さくまた堀もなかったからこの城に対する信長の考え方がうかがえる。

老人雑話』に「信長の時に二条殿をば報恩寺を替え地にして移し、小池の御所を取立て、屋形を結構し、小池に反り橋などをかけ、烏丸通に東の壁をかけ、室町の東側の町屋はありて、町屋の後に長壁をかけたり、門は南面なり」と記録される。これによれば「義昭の城」に比べて遥かに小さくまた堀もなかったからこの城に対する信長の考え方がうかがえる。

天正10年(1582年)、本能寺の変が起きると、妙覚寺にいた信長の嫡男・信忠主従はそれを知るや本能寺の信長と合流するため出撃しようとしていた。しかし、そこに村井貞勝父子らが駆けつけ、本能寺が既におちた旨を伝え、防御能力に優れた二条御所へ移ることを進言した。信忠は誠仁親王らを二条御所から出した上でここに籠城し、これを攻囲する明智光秀勢を相手に奮戦するが、貞勝ら60余名は討ち死にし、信忠は自害、二条御所は灰燼に帰した[23][24]。

現在は両替町通御池上ルに「此附近 二条殿址」、室町通御池上ルに「二条殿御池跡」と彫られた石碑が建っている。付近には二条家が屋敷を構えていた当時の名残の「二条殿町」「御池之町」及び本能寺の変ゆかりの「上妙覚寺町」「下妙覚寺町」の地名が残る。なお、この「御池」が現在の御池通の名前の由来となった。跡地には、変の直後、秀吉により信忠の菩提を弔うため大雲院が創建されたが、間もなく秀吉の京都改造に伴い寺町四条下ルに移転させられた。

この二条御所は義昭の二条城跡に設けられたとする説があるが、山科言経が天正4年9月13日(1576年10月5日)に「右大将家二条新邸を見物」、翌14日(10月6日)には「武家古城を見物」し石垣の取り壊し・搬出されている様子を目撃したことが『言経卿記』に記されているから、明らかに別の場所にあったと考えられる。また誠仁親王当時、禁裏「上の御所」に対し「下の御所」と呼ばれていたから二条御所は禁裏南方にあったと思われ、御所西にあった義昭の二条城跡に築かれたとするのは不自然である。さらに本能寺の変の際、信忠は陣を妙覚寺から二条御所へ移しているから両者は近傍に在ったと推測される[25]。同じ時、信忠恩顧の小沢六郎三郎は二条御所に駆けつけたが明智軍に囲まれていたため「町通り(現新町通)二条(二条通のこと)」へ「上が」って御構えに駆け込んだと『信長公記』に記されているから、二条御所は二条通南方にあったことが明らかであり、この点からも義昭の二条城とは別であったと判断できる。また、先に触れたように乱後、この地に信忠の菩提寺大雲院が建築されていることも有力な傍証となる。

羽柴(豊臣)秀吉の「二条第・妙顕寺城」

羽柴秀吉も二条に城を構えた。秀吉は信長在世中にも二条御新造の隣接地に屋敷を有していたが、天正8年(1580年)に信長によって没収されて、お気に入りであった前関白・近衛前久に献上されている(『兼見卿記』)。

天正11年(1583年)9月、秀吉は妙顕寺を自身の屋敷とするため普請を開始した[26]。同寺には、天正12年(1584年)9月に替地が与えられ、移転したと考えられている[26]。これ以降、同地は「二条屋敷」や「二条城」と呼ばれた(妙顕寺城)[26]。周囲に堀を巡らし、天守もあった[26]。

聚楽第完成まで秀吉の政庁として使われ、普段は前田玄以が在城した。所在地は二条城の東200メートル、現中京区小川押小路付近、地名に「古城(ふるしろ)町」「下古城(しもふるしろ)町」を残している。天正遣欧少年使節を引き連れて聚楽第の秀吉を訪ねた巡察使・アレッサンドロ・ヴァリニャーノは、前日に豪華な「秀吉の旧屋敷」に泊ったとあるが、位置、時期から言ってこれがこの二条第であった可能性が高い。聚楽第の破却後、慶長2年(1597年)豊臣家は京都新城を新造した。

Remove ads

元離宮二条城の歴史

要約

視点

江戸時代

初頭

幕府は二条城と称したが、朝廷側はこれを二条亭と呼んだ。

- 慶長6年(1601年)5月:関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康が上洛時の宿所として大宮押小路に築城を決定、町屋の立ち退きを開始する。12月には西国諸大名に造営費用および労務の割り当てを行った(天下普請)。造営総奉行に京都所司代板倉勝重、作事(建築)の大工棟梁に中井正清が任じられた。

- 慶長7年(1602年):御殿・天守の造営に着工。天守は廃城となった大和国の郡山城から移されたものという。豊臣家の京都新城からも資材が移されたといわれている。

- 慶長8年(1603年)3月:落成(天守は慶長11年(1606年)に完成)。2月12日には、家康が伏見城にて征夷大将軍補任の宣旨を受け、3月12日に竣工直後の二条城に入城。同月25日には、室町幕府以来の慣例に基づく「拝賀の礼」を行うため、御所への行列を発した。そしてさらに同月27日には二条城にて重臣や公家衆を招いて将軍就任の祝賀の儀を行った。この手順は慶長10年(1605年)に家康の息子の2代将軍秀忠が、元和9年(1623年)に孫の3代将軍家光が踏襲するが、曾孫の4代将軍家綱以降は行われなくなった。

- 慶長16年(1611年):→詳細は「二条城会見」を参照二条城の御殿(現二の丸御殿)にて家康と豊臣秀頼の会見(二条城会見)が行われる。

- 慶長19年(1614年):大坂冬の陣が勃発。二条城は家康方の本営となり、伏見城から出撃する将軍秀忠の軍勢に続いて二条城から大坂へ駒を進めた。

- 慶長20年(1615年):→詳細は「禁中並公家諸法度」を参照7月17日に禁中並公家諸法度を二条城において公家一同を集めて大御所(前将軍)・徳川家康、二代将軍・徳川秀忠、元関白・二条昭実[注釈 1]の3名の連署をもって公布された[28][29]。

- 元和元年(1615年):大坂夏の陣において家康の暗殺を目論む陰謀が明らかとなり、徳川方の古田織部の家臣木村宗喜が捕縛され、織部は切腹して家財没収となった。

- 元和5年(1619年):秀忠が娘(和子)の後水尾天皇への入内に備え、二条城の改修を行う。この際の縄張(基本設計)は秀忠自らが藤堂高虎と共に行った。

- 元和6年(1620年):6月18日に和子が二条城から長大な行列を作り、後水尾天皇のもとへ入内した。

- 元和9年(1623年):山城国のもう一つの城伏見城が廃城となると、その資材が二条城の増築に用いられることとなった。

前期

- 寛永元年(1624年):→詳細は「寛永行幸」を参照徳川家光が将軍、秀忠が大御所となったこの年から、二条城は後水尾天皇の行幸を迎えるため大改築が始まった。城域は西に拡張され、そこに新たな本丸が築かれることになり、天守も新本丸に新たに建てられた。以前に郡山城から移されたという初代天守は淀城に再び移されると、新たな2代目天守として廃城となった伏見城の天守が移築された。

作事奉行には現在の特別名勝である二の丸庭園を作庭した小堀遠州、五味豊直(後の京都郡代)が任じられる。尾張藩や紀伊藩などの親藩・譜代の19家が石垣普請を担当した。

並行して寛政期の大改築に二の丸御殿も新築同様に改築を行なった。若き棟梁である狩野探幽をはじめとする狩野派一門が江戸幕府の御用絵師として天井も含め長押の上まで全体に豪壮で絢爛豪華な障壁画に仕上げた。このような御殿が現存する城は二条城の国宝・二の丸御殿が唯一である[30][31]。

- 寛永2年(1625年):二条城に将軍不在の間の管理と警衛のための二条城代と二条在番が設置された。

- 寛永3年(1626年):行幸は9月6日から5日間に渡って行われ、その間舞楽、能楽の鑑賞、乗馬、蹴鞠、和歌の会が催された(二条城の最盛期)。新たに建てられた行幸御殿は上皇となった後水尾院の御所に移築、他は多くの建物が解体撤去された[32]。

- 寛永11年(1634年):紫衣事件(寛永6年(1629年))で悪化した朝廷と幕府の関係改善のため、将軍家光が30万余りの兵を引き連れ上洛、二条城に入った家光の元に、勅使が挨拶等に度々遣わされた[33][34]。

これを最後に二条城が将軍を迎えることは途絶え、幕末までの230年間、歴史の表舞台から姿を消す。その間に暴風雨や地震、落雷で徐々に建物は破損し、老朽化した。

中期

幕末

- 万延元年(1860年):京都地震が発生。御殿や各御門、櫓などが傾くなど、大きな被害を受けた[36]。

- 文久2年(1862年):閏8月交代制の二条在番は廃止され、代わって常勤制の二条定番が設置された。朝廷の監視および折衝を担当する京都所司代は二条城の北で政務を執っており、二条城は幕府の政庁としては全く使用されていなかった。このため、14代将軍徳川家茂の上洛に備え二条城の改修が行われる。二の丸御殿は全面的に修復し、本丸には仮御殿が建てられた。

- 文久3年(1863年):3月に家茂が朝廷の要請に応えて上洛。将軍が二条城に入るのは230年ぶり。

- 慶応元年(1865年):家茂は再度上洛し二条城に入るが、直後に第二次長州征伐の指揮を執るため大坂城へ移る。

- 慶応2年(1866年):夏に大阪城に移った家茂が死去。その後幕閣によって将軍は一橋慶喜と決定されるが、慶喜は一時就任を拒絶。周囲の度重なる説得の末、12月に二条城二の丸御殿勅使の間において15代将軍拝命の宣旨を受ける[37]。

- 慶応3年(1867年):→詳細は「大政奉還」を参照9月に慶喜が政庁宿所を若狭小浜藩邸から二条城に徳川将軍家居城として拠点を移す。10月には二条城二の丸御殿にて大政奉還についての会議を行い、10月14日に大政奉還の上奏を行い翌日の15日に朝廷より受理された[38][39]。10月24日には将軍職辞職願を上奏するが勅許され引き続き将軍職を担うが、12月には明治新政府樹立による王政復古 (日本)及びに小御所会議により将軍職辞職の勅許並びに江戸幕府の廃止及び辞官納地命令が二条城に伝達される。

近代

- 慶応4年(1868年):1月に鳥羽・伏見の戦いが勃発。大坂に召還された尚志に代わり、二条城は水戸藩士・梅沢孫太郎が留守役となっていたが、1月5日(1月29日)に朝廷(新政府)の命を受けた議定・徳川慶勝に引き渡され、太政官が設置された。2月3日、明治天皇が初めて行幸し、白書院で幕府討伐の詔を発した事により新政府の新しい中央政庁として機能しかける。3月、明治天皇、太政官が再び行幸した。4月17日、本丸に仮皇居、二の丸に太政官を造営する案が命じられる。閏4月21日、太政官は宮中に移転した。

- 明治3年(1870年) - 東京奠都後、二条城は留守官の管轄下に置かれる。

- 明治4年(1871年) - 二の丸御殿が京都府庁舎となる。

- 明治6年(1873年) - 陸軍省の所管に移される。

二条離宮として

- 明治17年(1884年)7月28日 -正式に宮内省の所管の「二条離宮」となり皇室の離宮的・迎賓館的な役割を果たす[40][41]。

- 明治18年(1885年) - 京都府庁が移転した後、二の丸御殿の修理が明治25年(1892年)まで行われる。塀を門と櫓の周囲のみ残し解体。東大手門と東南隅櫓との距離は短いので解体せず[42]。

- 明治26年(1893年)〜27年(1894年):京都御苑の今出川門脇に位置する旧桂宮邸の御殿群を明治天皇の意向により本丸へ移築し、本丸御殿とする。

- その後明治期には、皇太子時代の大正天皇が10回滞在し離宮としても重要な役割も果たした[43]。主に本丸御殿は宿泊の場として使用され、二の丸御殿は勅使の間において嘉仁皇太子(のちの大正天皇)の拝謁の場として明治33年(1900年)と明治40年(1907年)に使用されている[44]。

- 大正4年(1915年) - →詳細は「即位の礼 § 大正の即位の礼」を参照大正天皇即位の儀式である即位礼の大規模な饗宴「大正大饗」という饗宴の儀として二条離宮が使用され国宝・二の丸御殿も列席者の控えの間に使用された[38]饗宴場は二の丸御殿より渡り廊下をはさんで現清流園の位置(現在、饗宴場の建物は現存せず。)[45][46][47]、それに伴い南門が増築される[48][45][47]。饗宴場の建物に使用された建材は、岡崎公会堂に転用された[49]。

- 大正天皇の「大饗の儀」として、大饗第一日の儀は雅楽や会席料理など伝統的な日本様式の饗宴様式を催し、大饗第二日の儀と夜宴の儀はフランス料理やオーケストラ及びアンサンブルを催し日本らしさも併せ持ったフランス様式の饗宴様式となり両日盛大で大規模な「大正大饗」となった。また、フジテレビのテレビドラマ等での秋山徳蔵の生涯を取り上げられた「天皇の料理番」で当時の二条離宮であった大正天皇の大饗の儀が重要場面として取り上げられている[50]。

- 昭和14年(1939年) 10月25日- 皇室から京都市へ「二条離宮」を下賜する[51]。

- 昭和15年(1940年) - 「恩賜元離宮二条城」として一般公開される。

- 1885年以前

戦後

- 第二次世界大戦後、GHQの意向で二の丸北側にテニスコートが作られたが、昭和40年(1965年)に庭園に変えられた。

- 昭和27年(1952年)-文化財保護法の制定により、二の丸御殿6棟が国宝に、東大手門など22棟の建物が重要文化財に指定される[52]。

- 昭和28年(1953年)二の丸庭園が特別名勝に指定された[53]。

- 昭和61年(1986年)5月9日-来日した英国のチャールズ英国王(当時:チャールズ皇太子)・ダイアナ元妃のため、元離宮二条城の清流園においてガーデンパーティーが行われた[54]。

- 平成6年(1994年)12月15日 - ユネスコの世界文化遺産に「古都京都の文化財」として二条城(元離宮二条城)が登録される[55]。

- 平成15年(2003年)11月21日 -米国 ハリウッド俳優トム・クルーズが元離宮二条城に映画『ラスト サムライ』の先行上映で公式訪問する[56]。

- 平成18年(2006年)4月6日 - 日本100名城(53番)に選定される。

- 平成23年(2011年)度から、国宝の二の丸御殿など文化財建造物を中心に城全域の修理や整備を行う予定で一口募金を募っていた[57]が、応募は市の期待を大きく下回っていたため、平成31年(2019年)4月1日と令和元年(2019年)10月1日の税制改革により2段階で入場料を引き上げることによって修理費用を補填している。

- 平成25年(2013年)8月、修理の終わった唐門で天皇家の家紋(菊紋)の下に徳川家の家紋(葵の紋)があったと発表された。城内の瓦などでは葵の紋が削り取られている個所もあり、明治に時代が変わり天皇中心の政治に変わっていった名残だと推測されている[58]。

- 平成29年(2017年)10月2日、皇太子・同妃(現・天皇・皇后)が元離宮二条城(二条城)を視察する[59][60]。

Remove ads

敷地

要約

視点

1.東大手門、2.番所、3唐門、4.二の丸御殿車寄、5. 二の丸御殿遠侍・式台・大広間、6. 二の丸御殿黒書院、7. 二の丸御殿白書院、8.二の丸庭園、9.蓬莱島、10.台所、11.御清所、12.土蔵、13.便所、14.事務所、15.南門、16.桜の園、17.梅林、18.西門、19.本丸御殿、20.本丸櫓門、21.本丸庭園、22.天守台、23.和楽庵、24.香雲亭、25.北大手門、26緑の園、27.展示・収蔵館

立地

二条城はかつて平安京の大内裏であった場所の南東端とその南にあった禁園(天皇の庭園)である「神泉苑」跡とにまたがる地にある。東西約500メートル、南北約400メートル、ほぼ矩形だが厳密には東側から見て凸型となっている。南北の幅が狭くなっている西側部分が徳川家光の時代に行われた寛永の大改修によって拡張された部分で、家康による創建時は現在の東側半分(二の丸)のみであった。

家康がこの地を選んだ理由は不明だが、この地が比較的人家がまばらであったこと(それでも数千軒が取り壊された)が考えられる。そのほか、信長の二条新御所と秀吉の妙顕寺城が並ぶ東西のラインと秀吉の聚楽第から真南に延ばしたラインの交差する場所、いわゆる聖なるラインの交わる場所であったことが注目される。特に聚楽第の存在は大きく、共に堀川西域に立ち御所に向けて門を開けている様子は家康が聚楽第を意識していたことを明瞭に示している。

縄張

縄張の形式は本丸の四方を二の丸で取り囲む「輪郭式」に分類されるが、本丸が中央より西寄りに配されている。本丸は約150メートル四方のほぼ正方形であり、本丸と二の丸の間には内堀が、二の丸の周りには外堀が造られている。二の丸は本丸の北と南にある仕切門によって東西に分かれている(この西側部分を「西の丸」と呼ぶ資料もある)。家康による創建時は現在の二の丸東側部分が本丸であり、本丸のみで構成される「単郭式」であった。大手門前の広場と堀川通を隔てて堀川が流れているが、総郭とまでは言えないものの堀川が第一防御線として想定されていた可能性はある。実際、江戸時代には西堀川通(=現堀川通)の南北に通行を妨げる「釘抜き」が設けられ、大手門前の広場に町民は立ち入ることができなかった。なお、家康による第1期二条城の絵図面の類は見つかっておらず、その内部の様子はよくわからない。

二条城の敷地は、現在の京都市街にもほぼ受け継がれている平安京の町割りに対して時計回りに約3度の傾きがある。これは、宣教師によって日本にもたらされた方位磁石を普請の際に用いたためのとの説があるが[61]証拠はない。もしそうなら、南北が明瞭な当時の京都でなぜわざわざ磁石を使ったのかという疑問が新たに生じる。1613年、平戸でオランダ東インド会社の貿易船が磁北のずれを測定したが、それによれば磁北は真北に対し東に「2度50分」ぶれていた。このぶれは、現在の二条城のぶれとほぼ一致するが、渡辺真経の研究によればこの時期は磁北が急激に東に変化していく時期にあたっており、測定の10年前の二条城創建時の磁北のぶれは東に約1度であったと考えられる[62]。また、加藤繁生も地磁気学者今道周一の研究に基づき同じく創建時の京都での磁北を算出しているが、やはり東偏1度20分という結果を得ている[63]。さらに「古来から寺院の配置に磁石が用いられた」という仮説に基づき研究してきた広岡公夫が岡山理科大学と共同で開発した「日本考古地磁気データベース」では「7.2度」と算出され、広岡自身の仮説に反する結果が出ている。現在のところ方位磁石が慶長7年以前に家康の周辺にもたらされていた証拠はなく、その以前も以降も幕府造営やその他の寺社の建築に磁石が使用された事実は確認されていない。以上を総合すると、二条城の縄張りに方位磁石を使用したという説に科学的な根拠は皆無としなければならない。他方で、発掘された二か所の聚楽第石垣にともに正方位に対し時計回り方向に約3度の傾きがあることが認められ、また聚楽第跡周辺の街路が同様に数度の傾きを持つことから、この傾きを作ったのは秀吉で、家康がその傾きを継承した可能性があるとの指摘がある[64]。

国宝・二の丸御殿(付:重文2棟)

要約

視点

元離宮二条城並び二の丸の代表的建造物である国宝・二の丸御殿6棟(付属:重要文化財2棟)は、東大手門(重要文化財)から入城し突き当たりの筋塀(重要文化財)を南端まで歩き左折すると長く連なる筋塀と御殿正門である威風堂々で豪奢な唐門(重要文化財)に囲まれている二の丸御殿正門正面に対面する。

そこから、御殿正門の唐門をくぐると正面に武家書院造の集大成である国宝・二の丸御殿群の玄関にあたる「車寄」(くるまよせ)と参殿者控えの間や奥に勅使の間がある「遠侍」(とおざむらい)が見える。そこから手前から奥への順番に「式台」(しきだい)、「大広間」(おおひろま)、「蘇鉄の間」(そてつのま)、「黒書院」(くろしょいん)、「白書院」(しろしょいん)と呼ばれる6つの建物が雁行に並び、室内の入側廊下や縁側で接続され一体となっている。間取りは部屋数33室、800畳余りもある徳川将軍家の城郭御殿建築物である[30]。内部のしつらえは竣工当初は柱の銅版は金箔押しであって現在の現存している物より遥かに華やかなものであった。眺望としては二の丸御殿大広間の西側、二の丸御殿黒書院の南側に小堀遠州が作庭した特別名勝の二の丸庭園である日本庭園がある。話を戻し、二の丸御殿の遠侍の北側には、料理をこしらえるための二の丸御殿の「台所:重要文化財」と御膳を配膳準備をするための「御清所:重要文化財」と呼ばれる建物がある。補足として、現在観られる檜皮葺となっている唐破風の車寄の屋根は、明治期の離宮時代による修理の際に瓦葺きから檜皮葺となったものである。

国宝・二の丸御殿の経緯や建築について

徳川家康が二条城の造営に着手したのは慶長6年(1601年)であるが、現存する二の丸御殿の建物群はその20数年後の寛永期に大改修されたものである。後水尾天皇の二条城行幸に備えて、寛永元年(1624年)から御殿の大改修が始まり、同3年(1626年)に完成した。二の丸御殿が寛永期に新築に近い改修を受けていることは川上貢らの調査で判明しており、建物内の障壁画についても寛永期の作であることが土居次義、武田恒夫らの研究で明らかになっている[65]。

二の丸御殿の御殿構成詳細については、正面に遠侍及び車寄があり、以下、式台、大広間、蘇鉄の間、黒書院、白書院の各建物が南東から北西へ雁行形に配置される。各建物は入側の渡廊下や縁側で連結されている。遠侍及び車寄、式台、大広間、蘇鉄の間、黒書院、白書院の6棟が国宝に指定され(遠侍及び車寄は1棟に数える、二の丸御殿台所の渡り廊下は明治時代に解体された。)、これらの建物の各室の床(とこ)、床脇(棚)、帳台構、襖、障子腰、長押上壁などには狩野探幽ら狩野派一門の絵師による障壁画が描かれている。御殿の建物はおおむね寛永期の状態を伝えるが、改変された部分もある。各建物の屋根は現状は瓦葺きであるが、当初は杮葺きであった。貞享3年(1686年)に建物の破損検分を行った際の記録によれば、当時すでに瓦葺きであったので、屋根葺き材の変更時期は1686年をさかのぼることは明らかである[66]。

明治維新後の二の丸御殿は、昭和14年(1939年)に京都市に譲渡されるまでの間は京都府庁や皇室の二条離宮として明治天皇や大正天皇など皇族や要人らに使用され、その時間の経過と共に障壁画の破損も進んだ。大広間と黒書院の外面の腰高障子も離宮時代の明治期に新たに入れられたもので、当初は使われていなかったものである。また、日本の城郭御殿は廃城令や第二次大戦において明治以降に多くは破却されたものや焼失したものが多いなかで、二条城二の丸御殿は、往時から少々一部に改変や破損があるとはいえ、徳川将軍家唯一の城郭御殿として寛政期からの本来の御殿と障壁画や透彫欄間や飾金具等の全てが現存するという意味において大変貴重な存在である(補足として名古屋城本丸御殿では、障壁画のみは大部分が現存するが、建物や欄間等は太平洋戦争の空襲で全て焼失した)。

※以下、国宝・二の丸御殿の構成や障壁画や用途についての詳細

遠侍並び車寄は二の丸御殿のうちもっとも手前に位置し、かつ、もっとも大規模な建物である。棟を南北に向けた入母屋造、遠侍は瓦葺きで車寄は檜皮葺の建物で(以下に述べる二の丸御殿の諸殿はいずれも入母屋造、瓦葺き)、遠侍の面積は1,048平方メートル。

車寄(くるまよせ)は二の丸御殿の玄関のこと。駕籠や御所車が難無く入れるように広く大きく造ってある。目を引くのは車寄の屋根下に施された豪華絢爛な欄間彫刻。色鮮やかな彩色がまだ残っている[67] 。

遠侍(とおざむらい)は車寄から参殿した大名や家臣らの控えの場や朝廷の使者(勅使)との対面の場などに使用された建物である。遠侍の外観は平面で正方形に近く、間取りは東西・南北とも3列構成で、北東に位置する勅使の間(上段・下段に分かれる)から逆時計回りに、一の間、二の間、三の間、柳の間(四の間とも)、若松の間、帳台の間があり、これらに囲まれた中央部には芙蓉の間と物置がある。物置以外の各室に障壁画があり、いずれも金地濃彩である。勅使の間は上段が21畳、下段が35畳。上段には二間半幅の押板形式の床(とこ)と棚、帳台構を備えるが、付書院はない。このような大規模な御殿の主室に付書院を設けないのは異例である。床に向かって左の入側境(通常、付書院の設けられる位置)には腰高障子を嵌める。画題は上段が楓、下段が檜の大樹を主とした金地濃彩画である。一の間、二の間、三の間の障壁画の画題はいずれも竹虎図で、これらの室には虎の間の別称がある。勅使の間は朝幕問題の紫衣事件の解決の場や徳川慶喜の将軍宣下として使用され[68]、離宮時代では大正天皇の皇太子時代の拝謁の場として使用された[69]。遠侍(車寄後方)の障壁画に虎を描くことは名古屋城本丸御殿などにも例があり、来訪者を威嚇する意図があるという。障壁画の筆者については狩野山楽との伝えもあるが、研究者は狩野甚之丞の筆と推定している。『二条御城御指図』(宮内庁書陵部蔵)には遠侍の障壁画の筆者を「真節」としており、これは「真設」(甚之丞の号)を指す[70]。なお、この甚之丞については、名古屋城本丸御殿対面所の障壁画の筆者とされる甚之丞とは別人(または制作時期が大きく異なる)の可能性が指摘されている[71]。

式台(しきだい)は遠侍の西に接して建つ東西棟の建物である。面積は332平方メートル。登城した大名らの取次の場となった建物で、手前に式台、その裏手に老中一の間、老中二の間、老中三の間がある。各室の障壁画はいずれも金地濃彩である。式台の間は48畳で、床(とこ)、棚、付書院等の設備はない。式台の間の障壁画は松の巨木を描く[72]。

大広間(おおひろま)は式台の西に接して建つ南北棟の建物である。面積は784平方メートル。二の丸御殿の諸殿のうちもっとも格式が高く、将軍の表向きの対面に用いられた、公式的・儀礼的空間である。一の間(上段の間)、二の間(下段の間)、三の間、四の間(鑓の間とも)、帳台の間からなる。一の間は48畳で、床(とこ)、棚、帳台構、付書院を備え、天井はもっとも格の高い二重折上格天井とする。障壁画は松の巨木を主題とする。式台と大広間の障壁画の筆者については『二条御城御指図』に狩野采女すなわち狩野探幽の筆とあり、伝承どおり探幽の作とみなされていたが[73]、2019年(令和元年)、二条城の研究により四の間の松鷹図に関しては狩野山楽が手掛けたと結論付けられ、通説が覆されたと報じられた[74][75]。

蘇鉄の間(そてつのま)は式台と黒書院をつなぐ、南北棟の渡廊下状の建物である。明治期に板敷に変更されているが、江戸時代には畳敷の部屋であった[76]。

黒書院(くろしょいん)は蘇鉄の間の北西に接して建つ東西棟の建物である。「黒書院」は幕末頃からの呼称で、それ以前は「小書院」と呼ばれていた。面積は569平方メートル。大広間が公式的・儀礼的な表向きの対面の場であったのに対し、黒書院は内向きの対面の場であり、将軍の御座所でもあった。規模は大広間より一回り小さい。一の間(上段の間)、二の間、三の間、四の間、帳台の間からなり、二の間、三の間、四の間は障壁画の画題から、それぞれ桜の間、浜松の間、菊の間ともいう。一の間は24畳半で、床(とこ)、棚、帳台構、付書院を備える。このうち、棚を北面東端から東面北端にかけて矩折り(L字形)に配置するのが特色である。一の間の天井は格天井だが、大広間の一の間のような二重折上とはしていない。障壁画は式台、大広間と同様、松を主題とするが、床貼付絵は松に梅、柴垣、小禽鳥などを配し、松樹には残雪を表すなどして早春の季節感を表す。さらに床脇(棚)の壁貼付の竹図と合わせて松竹梅を表している。黒書院の障壁画の筆者については『二条御城御指図』に狩野尚信の筆とあり、伝承どおり尚信の作とみなされている[77]。寛永期の絵図では「小広間」、江戸城や駿府城・名古屋城の御殿配置では対面所・白書院に相当し、後述の白書院と逆転している。

白書院(はくしょいん)は黒書院の北に建つ南北棟の建物で、御殿の建物群のうちもっとも奥に位置する。黒書院とは渡廊下を介して接続する。「白書院」は幕末頃からの呼称で、それ以前は「御座之間」などと呼ばれていた。面積は318平方メートル。大広間や黒書院に比べて規模が小さい、内向きの建物である。将軍の休息所、寝所として使用され、本来は将軍と夫人(御台所)、おつきの女中のみが入ることができた間であり、江戸城の大奥にあたる部分であった。障壁画は他の諸殿が金地濃彩を主としているのと異なり、白書院の障壁画は私的な落ち着いた雰囲気を醸し出すために淡彩が主体となった御殿である。間取りは黒書院と同様、一の間(上段の間)、二の間、三の間、四の間、帳台の間、付属の間(指出の間)、厠からなるが、規模は黒書院より小さい。一の間は15畳で、床(とこ)、棚、帳台構、付書院を備える。一の間の天井は格天井だが、二重折上としていないのは黒書院一の間の天井と同様である。障壁画は淡彩の山水画で、中国の西湖の情景を表したものである。白書院の障壁画の筆者については『二条御城御指図』に狩野興意(狩野興以)の筆とあるが、筆者については異説もあり、2012年に東京都江戸東京博物館で開催された「二条城展」では「狩野長信または興以筆」とされていた[78][79]。江戸城や駿府城・名古屋城の御殿配置では黒書院に相当し、寛永期の絵図では「御殿」、更に奥には御座之間に相当する「御殿」があった。

二の丸御殿台所及び御清所(重要文化財)

※国宝・二の丸御殿については上記項目を参照

二の丸御殿台所は築城時にも存在したが、現在の建物は、寛永行幸の1626年(寛永3年)に際し建設されたと考えられいる。広い土間と板間が特徴で、土間の一角に竈と流し台があったが、今は煙出しが屋根に残るのみとなっている。日本全国寺院も含めた台所として近世以前からの建築物では日本屈指の大きさを誇り、土間はと板間が一体となった内部空間の広さでは随一である。

二の丸御殿御清所は、台所の南に続く建物で、江戸時代は御料理間と呼ばれていた。建物南端中央には生活用水に使用した井戸がある。建物内には4畳の大きさの囲炉裏があり料理を温めたり調理したことが分かる。台所と御清所がともに城に残っているのは、日本で元離宮二条城(二条城)だけである[80]。

- 催事が催されている様子。右側手前には二の丸御殿台所があり、左手奥側に二の丸御殿御清所を望む。

- 二の丸御殿台所の北端後方を撮影した様子。台所北端横には勝手門があり、御殿と台所を挟んだ中庭がある。

国宝・二の丸御殿 障壁画の詳細について

- 二条城二之丸御殿障壁画 954面(附62面)

- 遠侍障壁画 273面(附8面)

- 紙本金地著色楓檜桃小禽図 47面 床(とこ)3、違棚壁5、帳台構4、襖4、壁貼付4(うち2面後補)、長押上小壁13、障子腰12(うち6面後補)、上下段境小壁2(勅使之間)

- 紙本金地著色花卉図 4面 違棚天袋4(勅使之間)

- 附 紙本著色草花図 4面 違棚天袋4(勅使之間)

- 紙本金地著色竹林群虎図 46面 襖8、壁4、障子腰20(うち10面後補)、長押上小壁14、(一之間)

- 紙本金地著色竹林群虎図 26面 襖8、障子腰12、長押上小壁6(二之間)

- 紙本金地著色竹林群虎図 30面 襖12、壁貼付2、長押上小壁8、障子腰8(三之間)

- 紙本金地著色柳薔薇図 25面 襖8、障子腰10、長押上小壁7(柳之間)

- 紙本金地著色若松図 27面 襖8、壁貼付3、長押上小壁10、障子腰6(若松之間)

- 紙本金地著色葡萄図 24面 格天井24(若松之間)

- 紙本金地著色竹芙蓉黄蜀葵図 20面 襖16、壁4(芙蓉之間)

- 紙本著色萩図 4面 壁4(帳台之間)

- 附 紙本著色芦雁図 4面 帳台構4(帳台之間)

- 板絵著色杉戸絵 20面 芍薬図2、萩兎図2、竹虎図4、羊図4、柳手鞠花図2、手鞠豆鳥四十雀図2、芦雁図2、桜小禽図2

- 式台障壁画 62面(附18面)

- 紙本金地著色松図 19面 壁5、長押上小壁14(式台之間)

- 附 紙本著色花鳥図 18面 障子腰18(式台之間)

- 紙本金地著色及板絵著色芦雁図 13面 襖2、壁1、障子腰6、杉戸絵4(老中一之間)

- 紙本金地著色芦雁図 10面 襖4、壁2、障子腰4(後補)(老中二之間)

- 紙本金地著色雪中柳鷺図 10面 襖2、壁4、障子腰4(後補)(老中三之間)

- 板絵著色杉戸絵 10面 唐獅子図2、枯木山荒図2、松鶴図4、紅葉鹿図2

- 大広間障壁画 191面(附17面)

- 紙本金地著色松竹錦鶴図 31面 床(とこ)3、違棚壁5、帳台構6、壁2、戸襖6、長押上小壁9(一之間)

- 紙本金地著色花卉図 4面 違棚天袋4(一之間)

- 紙本金地著色水仙図 6面 付書院障子腰4、付書院脇壁2(一之間)

- 紙本金地著色松孔雀図 27面 襖4、壁1、戸襖14、長押上小壁8(二之間)

- 紙本金地著色松孔雀図 33面 襖8、壁2、戸襖14(うち1面後補)、長押上小壁9(三之間)

- 紙本金地著色松鷹図 46面 襖10、壁3、戸襖18(うち2面後補)、長押上小壁15(四之間)

- 紙本金地著色花鳥図 6面 帳台構4、戸襖2(帳台之間)

- 附 紙本著色竜田風俗図 7面 壁7(帳台之間)

- 附 紙本著色武蔵野図 10面 長押上小壁10(帳台之間)

- 板絵著色杉戸絵 38面 柏鳩図6、槇山羊図4、紅葉図2、柳鷺図4、牡丹図2、枇杷栗鼠図2、桜図6、松鷺図2、竹雀図2、芦雁図2、柳蔦白鷺図2、蘇鉄図4

- 黒書院障壁画 198面(附19面)

- 紙本金地著色松桜柴垣禽鳥図 30面 床(とこ)3、違棚壁12、帳台構5、戸襖2、付書院脇壁2、長押上小壁6(一之間)

- 紙本墨画淡彩楼閣山水図 14面 違棚壁8、付書院障子腰4、長押上小壁2、(一之間)

- 紙本金地著色桜花雉子図 20面 襖4、壁1、戸襖14、長押上小壁1(二之間)

- 紙本金地著色楼閣山水図 9面 長押上小壁9(二之間)

- 紙本金地著色松図 23面 襖14(うち1面後補)、壁1、戸襖8(三之間)

- 紙本金地著色浜松図 10面 長押上小壁10(三之間)

- 紙本金地著色菊図 19面 襖10、壁貼付3、戸襖6(四之間)

- 紙本金地著色秋草扇面散図 11面 長押上小壁11(四之間)

- 紙本金地著色牡丹図 16面 襖12、壁2、戸襖2(牡丹之間)

- 紙本金地著色梅図 6面 戸襖6(牡丹之間)

- 紙本著色梅図 8面 戸襖8(牡丹之間)

- 紙本金地著色松椿図 4面 帳台構4(帳台之間)

- 附 紙本著色名所風俗図 13面 壁9、戸襖1、長押上小壁3(帳台之間)

- 附 紙本著色秋草図 4面 長押上小壁4(帳台之間)

- 附 紙本著色松柳白鷺図 2面 長押上小壁2(帳台之間)

- 板絵著色杉戸絵 28面 岩上雉子図2、枯木小禽図2、柴垣朝顔図2、泊舟白鷺図2、花篭図2、百合図2、紅葉図2、若竹図2、柴垣芙蓉図2、柳図2、躑躅小禽図2、透垣柴陽花図2、柳笹図2、蘇鉄図2

- 白書院障壁画 230面

- 紙本淡彩西湖図 31面 床(とこ)3、違棚壁5、帳台構4、襖4、戸襖2、長押上小壁7、付書院脇壁2、付書院障子腰4(一之間)

- 紙本著色撫子図 4面 違棚天袋4(一之間)

- 紙本著色花卉図 53面 格天井53(一之間)

- 紙本淡彩西湖図 24面 襖8、戸襖8、長押上小壁8(二之間)

- 紙本淡彩山水人物図 23面 襖6、壁1、戸襖8、長押上小壁8(三之間)

- 紙本淡彩雪中梅竹柳小禽図 21面 襖2、壁5、戸襖5、長押上小壁9(四之間)

- 紙本著色秋草図 18面 帳台構貼付4、壁5、戸襖1、長押上小壁8(帳台之間)

- 板絵著色柴垣芙蓉図・苅田雁図 2面 板壁2(廊下)

- 板絵著色杉戸絵 54面 桃花鸚哥図2、松椿頬白図2、牡丹図2、枝垂桜図2、芦鷺図2、青楓山雀図2、柳鷺図2、透垣柴陽花図2、枯木鳩図2、芙蓉図2、柳萱草図2、林檎図2、杜若図2、渓流水禽花梨図2、林檎図2、鴨図2、楊梅図2、松樅図2、芦雁図2、紫陽花図2、躑躅笹図2、小手鞠図2、松尾長鳥図2、透垣桜図2、梔子鶺鴒図2、椿図2、芙蓉図2、

出典:昭和57年6月5日文部省告示第98号

Remove ads

建造物(文化財)や史跡・城郭構成について

要約

視点

- 東大手門。奥に二の丸御殿を囲む築地塀が見える。

二条城の史跡護岸である家康時代の石垣を見たければ、堀川の史跡護岸である「史跡二条城外堀護岸」がある。家康が二条築城に際し、平安京の造営時に運河として開削された堀川が二条城の要塞としての役割を担った。そして、護岸が石垣で固められたのだが、野面積みに近い荒々しい石垣が改修されないままよく残り、現在の元離宮二条城の一部分として単独で国の史跡に指定されている[81][82]。

城門

現在の元離宮二条城の外部との出入り口としての城門は東西南北に1つずつある。ただ、南門は離宮時代の高麗門で1915年(大正4年)に大正天皇の大典に備え新たに造られたもので、本来の江戸幕府時代の城門ではない。その他は江戸幕府の城門で正門は堀川通に面した東大手門(櫓門)である。西門(搦手門・埋門)と前述の南門はかつて外堀を渡る橋があったが、前者は明治時代に、後者は即位式後に撤去されたため、現在は使用されていない。北大手門(櫓門)も普段は閉鎖されている。また、この他に城内には5つの城門がある。二の丸を東西に分ける北中仕切門と南中仕切門、二の丸と本丸を結ぶ通路への入り口となる鳴子門と桃山門、その通路から内堀を渡った本丸への入り口となる櫓門である。なお、東大手門は現在創建時と同じく櫓門となっているが、後水尾天皇の行幸を仰ぐ際、上から見下ろすのは不敬として一重門に変えられた。行幸後には再び櫓門に戻された。

本丸御殿・旧桂宮邸 (重要文化財)

- 本丸御殿車寄及び玄関

- 奥に写る本丸御殿群

1626年(寛永3年)、徳川家光の時代に建てられた本丸御殿は、1788年(天明8年)の大火で焼失した[83]。寛永期の本丸御殿は二の丸御殿→渡り廊下→二階廊下→本丸櫓門→渡り廊下→本丸御殿という様に建物は繋がっていた[84]。寛永期の本丸御殿の史料は平面図が現存している[84]。幕末になって、徳川慶喜が本丸の北寄りに徳川慶喜の宿泊所として仮御殿を建てたが、1881年(明治14年)に撤去された[83]。仮御殿は内部に障壁画がなく一部2階建てであり二の丸御殿→渡り廊下→二階廊下→本丸櫓門→渡り廊下→仮御殿という様に建物は繋がっていた[84]。仮御殿の資料は平面図や外観を撮影した古写真が残っている[84]。現在の本丸御殿は二条離宮時代に京都御苑にある京都御所の北にあった旧桂宮邸(1847年建築)の主要御殿等の「玄関」、「御書院」、「御常御殿」、「台所及び雁の間」の4棟を明治天皇の意向により1893年(明治26年)から1894年(明治27年)にかけて移築したもので、徳川家の二条城とは本来無関係の建物である。しかし、この本丸御殿(旧宮邸)は幕末には孝明天皇の仮皇居となっていたことや、皇女和宮親子内親王はこの御殿に暮しここから江戸へ嫁いでいる由緒ある御殿である。

また、移築された本丸御殿は主に皇太子時代の大正天皇が10回滞在した等、離宮としても重要な役割も果たした[85]。

1952年(昭和27年)に本丸御殿4棟は江戸時代からの皇室にゆかりのある由緒正しい建築物である事に加えて幕末期の京都画壇である京狩野や土佐派など当時の宮家文化やしつらえを今に伝える唯一の建築物である事から重要文化財に指定されている[86][85]。過去には春と秋に期間限定で公開されていたが、耐震性の不足が判明したため、保存修理工事を実施。これに伴い、2007年(平成19年)春を最後に公開を中止していたが、工事完了後の2024年(令和6年)9月から事前予約制で通年公開されるようになった(通常の入場料に加え、観覧料が必要)[87][88]。もともとあった京都御苑内の敷地には、桂宮邸跡として通年公開され築地塀と表門と勅使門、また庭園や池跡も現存している。

本丸御殿の南には、洋風庭園がある。

番所

- 東大手門後方右側にある番所

- 番所について解説された看板

1626年(寛永3年)の行幸を描いた寛永行幸絵図のこの位置に番所は描かれているが、現在の建物は、1663年(寛文3年)に建てられたことが分かっている。平時の二条城は、幕府から派遣された「二条在番」と呼ばれる武士たちが宿直・警護していた。1組50人の在番が2組常駐し、この番所は彼らの詰所の一つとなっていた。近世の城内にはこの他、唐門前、北大手門周囲、西門周囲等、計9棟の番所があったが、現在残っているのはここだけである。全国でも番所が現存する城は江戸城や丸亀城等わずかしかなく、貴重な建物である[80]。

天守跡

- 天守台

- 寛永度天守指図

創建時の天守は、『洛中洛外図屏風』に城の北西部分(現在の清流園の辺り)に望楼型の5重天守として描かれている。この天守は慶長期に家康によって現在の二ノ丸北西隅に建てられたもので、郡山城天守の移築説がある。記録には小天守や渡廊下の記述があり、天守曲輪を形成していたと考えられる。この天守は3代家光の時に行われた寛永の大改修時に淀城に再び移築された。移築された淀城天守は図面が残されているので、慶長度天守の復元は可能である。

これに代わり、新たに造られた本丸の南西隅に、前年に一国一城令によって廃城とした伏見城の天守が移築された。この寛永期天守は、取付矢倉が付属する層塔型5重5階の天守であったが、1750年(寛延3年)に落雷で焼失して以来、再建されなかった。現在は、天守台のみが残る。天皇が昇った唯一の天守である。又、天守の木造復元計画もある。

溜蔵と橋廊下

本丸櫓門にはかつて内部が黒漆塗りで赤絨毯が敷かれた2階建ての木橋があり、天皇や将軍は二の丸御殿から橋の2階の廊下を通って、地上を歩くことなく本丸御殿と天守に行くことができた。1687年(貞享4年)に2階廊下が取り壊され、1704年(宝永元年)には1階の橋がかけ直されている。二の丸御殿溜蔵と橋の手前までの橋廊下の一部は1930年(昭和5年)頃まで残っていたが、その後解体され、部材の多くは土蔵で保管されている[89]。

移築建造物

Remove ads

庭園

要約

視点

特別名勝・二の丸庭園

別名「八陣の庭」。小堀遠州の代表作として挙げられることも多い桃山様式の池泉回遊式庭園である。作庭意義と庭園形式を端的に説明すれば徳川家の栄耀栄華を願うために、神仙蓬莱(しんせんほうらい)の世界を表現し庭の中心に池を配す事によって、その周りを歩いて鑑賞する事と二の丸御殿と調和する事を加味して造られた書院造庭園となっている。

まず庭の造形については複雑な広い池には3つの島が浮かぶ。池の中央やや北よりにもっとも大きい蓬莱島があり、その北に亀島、南に鶴島がある。亀島は亀の形に、鶴島は鶴の形に石が組まれている。蓬莱島は亀島と共に見えるアングルからは鶴の形に、鶴島と共に見えるアングルからは亀の形に石が組まれていて、常に鶴亀の一組を表現する趣向となっている。池の北西部には、二段の滝がある。池の南に広がる芝生の部分は、寛永の行幸の際には行幸御殿が建てられていた場所であり、こちら側が庭園の第1正面となる。第2正面は東(大広間)側、第3正面は北(黒書院)側という三正面式の設計である。

220年あまりという長い年月、将軍の上洛がなかった幕末期の15代将軍・徳川慶喜の時代には庭は荒廃していたが、 宮内省に所管されてからは5回以上改修が行なわれ、離宮的・迎賓館的な城として利用された。特に離宮時代に行われた植栽工事は、幕末の庭園風景が変貌する程の大規模な改修工事で、今日に至る基本的な景観が完成したと考えらいる。

「二条離宮」が京都市に譲渡された年に元離宮二条城の二の丸庭園として昭和14年(1939年)に名勝に指定 、重ねて昭和28年(1953年)に日本国の特別名勝に指定された[41][90]

なお、慶長期二条城の庭園は不明点が多いが、勝興寺本系列(京都国立博物館・堺市博物館所蔵等)の『洛中洛外図』に描かれた慶長期二条城には広大な池と鬱蒼と茂った樹木で構成された庭園が描かれており、現在の庭園とは異なった印象を与える。

- 神仙蓬莱の世界を表現した二の丸庭園を北西方向より。右側手前が亀島。左が蓬莱島。

- 寛永行幸に合わせて設計された小堀遠州の代表作として名高い二の丸庭園から二の丸御殿大広間を望む。

本丸庭園

本丸御殿が移築された直後、1895年に二条離宮本丸へ明治天皇が行幸した折に枯山水風庭園の造園の勅命を受け、7ヶ月半をかけて1896年(明治29年)に完成した 芝庭風築山式庭園。日本庭園の様式である池や枯山水ではなくイギリス式庭園の様式を取り入れた芝生と植樹を中心とした意匠を取り入れ、明治時代を主に流行した和洋折衷の回遊式の庭園である[91]。

- 本丸庭園にある雪見型灯籠。

- 本丸庭園にある回遊式庭園を望む。

清流園

二の丸の北大手門付近に1965年(昭和40年)に 旧角倉了以の屋敷の一部、庭石、庭木等を無償で譲りうけ、更に全国から集めた銘石、篤志家より寄贈を受けたものなどを用い、同年に完成した和洋折衷庭園。1986年(昭和61年)には当時のイギリス王室のチャールズ皇太子・ダイアナ元妃がガーデンパーティーをこの場で王室外交を開催している[54]。

- 清流園

Remove ads

文化財

世界遺産

国宝

- 二の丸御殿 6棟 - 1952年(昭和27年)3月29日、文化財保護法に基づく国宝に指定。

- 遠侍及び車寄

- 式台

- 大広間

- 蘇鉄之間

- 黒書院(小広間)

- 白書院(御座の間)(附 附属の間、黒書院白書院間渡廊)

- 二の丸御殿大広間

- 二の丸御殿大広間(左は蘇鉄の間)

- 二の丸御殿黒書院

- 二の丸御殿黒書院(右は大広間)

- 二の丸御殿白書院

重要文化財

城が宮内省から京都市に譲渡された後の1939年(昭和14年)10月28日に上記二の丸御殿の6棟を含む24棟が国宝保存法に基づく「国宝」(旧国宝)に指定され、1944年(昭和19年)に本丸御殿4棟が追加指定された。その後、1950年(昭和25年)の文化財保護法施行に伴い、旧国宝はすべて重要文化財として指定されたものとみなされることとなった。

- 建造物

- 本丸御殿(旧桂宮邸)

- 玄関

- 御書院

- 御常御殿

- 台所及び雁之間

- 二の丸御殿

- 本丸櫓門(附 袖塀(南方・北方))

- 東大手門(附 多門塀(外面南方、外面北方、内面南方、内面北方))

- 北大手門(附 多門塀(外面東方、外面西方、内面東方、内面西方))

- 西門(附 多門塀)

- 鳴子門(附 袖塀)

- 桃山門

- 北中仕切門

- 南中仕切門

- 東南隅櫓(附 多門塀(西方))

- 西南隅櫓(附 多門塀(北方、東方))

- 土蔵(米蔵、二の丸御殿北方)

- 土蔵(北米蔵)

- 土蔵(南米蔵)

- 東南隅櫓北方多門塀[92]

- 本丸櫓門

- 東大手門

- 北大手門

- 北中仕切門

- 南中仕切門

- 桃山門

- 東南隅櫓

- 西南隅櫓

- 土蔵(南米蔵)

- 土蔵(北米蔵)

- 本丸御殿御常御殿

- 本丸御殿玄関

- 絵画

史跡

二条城の外堀を囲む道路も含めて、二条城全域が1939年(昭和14年)11月30日に「旧二条離宮(二条城)」の名で史跡に指定された。

特別名勝

Remove ads

展示・収蔵館

築城400年記念 展示・収蔵館(略称:展示・収蔵館)は二条城の敷地内東方にある施設であり、1982年に重要文化財に指定された二の丸御殿障壁画の原画を保管している。築城400年を記念して2004年3月に竣工され、2005年10月10日に開館した。御殿におけるレイアウトと同様に並べられた障壁画を、ガラス越しに鑑賞できる[93]。

現地情報

- 所在地 - 京都市中京区二条通堀川西入二条城町541

- 交通

- 入城料 - 一般800円(二の丸御殿を観覧する場合は別途500円必要)、中高生 400円、小学生 300円

- 二条城障壁画展示収蔵館の入館料 - 小学生以上100円(別途入城料が必要)

- ※令和4年6月に二条城・世界遺産・元離宮二条城公式サイトで入城料改定された[94]。

- 開城時間 - 8時45分-16時(閉城17時)

- 二の丸御殿観覧時間 - 8時45分-16時

- 展示・収蔵館開館時間 - 9時-16時45分(受付は16時30分まで)

- 休城日 - 年末12月29日-12月31日

- 二の丸御殿休殿日 - 毎年12月・1月・7月・8月の毎週火曜日、1月1日-1月3日、12月26日-12月28日(当該日が休日の場合、その翌日を休城日とする)

その他及び旧二条城

- 昭和46年(1971年)5月 - 「徳川三百年 サムライと町人展」にて展示されていた天正大判(天正沢瀉大判)など時価8000万円以上の古銭が盗難。盗難品は昭和53年(1978年)の時効後に発見された[95]。

- 平成26年(2016年)2月6日-二条城の北大手門付近の壁に、何かがぶつけられたと見られる窪みが約40個に亘り、2016年2月6日までに発見された。京都市は文化庁に報告し、修復方法を検討するとともに、京都府警察に相談している[96]。

- 令和3年(2021年)5月 - 東京オリンピックの聖火リレー出発式の会場に設定されていたが、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により公道を使用したリレーの開催が不能になった。二条城内でリレーを完結させる案も浮上したが、大会組織委員会が却下[97]。リレーは最終的に同年5月26日、27日に京都スタジアムで開催された[98]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads