トップQs

タイムライン

チャット

視点

君津市

千葉県の市 ウィキペディアから

Remove ads

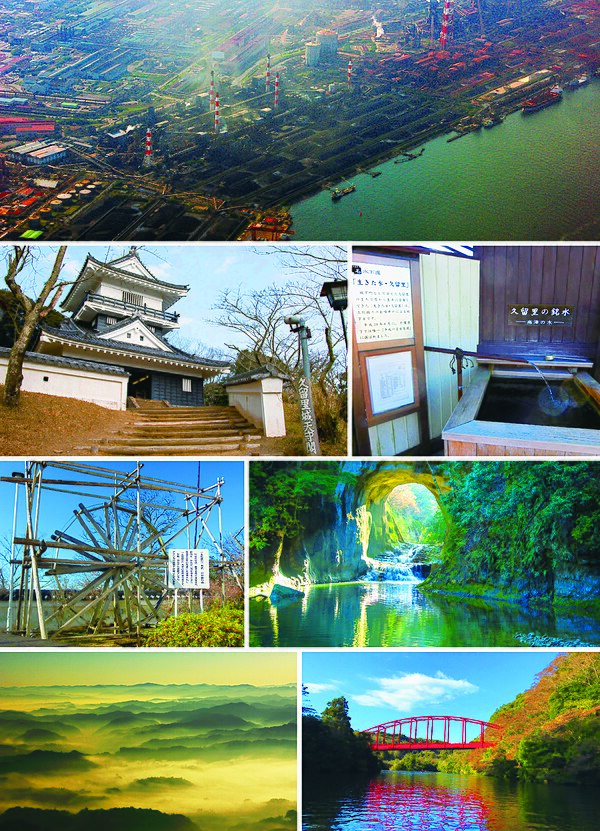

君津市(きみつし)は、千葉県の中南部から南部にかけて位置する市。

都市雇用圏における東京都市圏。鹿野山は南房総国定公園に指定されている。財政力指数が高く、粗鋼生産量日本第2位の日本製鉄君津製鉄所を有する工業都市[1][2]。

Remove ads

概要

東京湾沿いは木更津港の君津地区に位置し日本製鉄(旧八幡製鐵・新日本製鐵)を中心とする重工業地域であり、市街地も君津駅を中心とした沿岸部に集中している。内陸部の久留里地区はJR久留里線が通り、江戸時代に久留里藩の城下町として栄え、歴史的町並みが残されている。

清澄山・三石山系の地下水は平成の名水百選「生きた水・久留里」に選定され、湧水を活用したカラー(湿地性植物)の生産量は日本一である[3]。

1960年代後半、八幡製鐵工場の開業とともに九州出身者約2万人が大量移住したという「民族大移動」の歴史を持ち、各地に九州文化が残る[4]。

地理

要約

視点

千葉県中南部から南部にかけて位置する自治体である。県庁所在地である千葉市から約35 km、東京都心から40 - 50 km圏内である。都市雇用圏における東京都市圏に含まれる。なお、東京都(特に羽田空港)や神奈川県からは東京湾アクアラインもしくは東京湾フェリーを利用し東京湾を横断した場合が移動距離が短くなる。

北西部は東京湾に面しており、京葉工業地域の一画を形成している。内陸部は房総丘陵の山岳が連なる。市域は内陸部・南東に向かって広くなっているのが特徴で、面積318.78平方キロメートルは市原市に次いで県内第2位の規模である。

- 地区: 君津、小糸、清和、小櫃、上総の5地区(合併前の旧町村)に分けられる。

- 山

- 河川

- 湖沼

気候

隣接する自治体

Remove ads

歴史

- 1943年(昭和18年)4月1日 - 君津郡八重原村・周西村が合併して君津町が発足[6]。

- 1954年(昭和29年)3月31日 - 君津町・周南村・貞元村が合併し、改めて君津町が発足。

- 1970年(昭和45年)

- 1971年(昭和46年)9月1日 - 市制施行し君津市となる。

- 1976年(昭和51年)9月1日 - 市制5周年を記念し「君津市民の歌」を制定。

合併について

君津市の市制施行前となる君津町は1943年と1954年、1970年の3回にわたって合併が行われているが、町村合併促進法(いわゆる昭和の大合併)に基づく町村合併が行われた1954年を除く2回はいずれも国の施策と関係無く合併が行われている[8]。

最初の君津町が発足することになる1943年は太平洋戦争の戦時下ということもあり、木更津市の木更津海軍航空隊(現・陸上自衛隊木更津駐屯地)の分工場となる「八重原工場」が八重原村と周西村にまたがる広大な土地に建設されることになり、住居移転や農地の買収、工員向けの食料品や衣料配給などの調整が生じることになったため、当時の日本軍の斡旋によって2村が合併し「君津町」が成立した[8]。

1970年の合併は1960年代に湾岸地区に進出した八幡製鐵(現・日本製鉄)君津製鐵所の影響で君津町の収入となる固定資産税が増加したが、人口が少ない場合は一部が千葉県の収入となる部分が生じるため、君津町の収入を減らさないために合併して人口を増やす施策が採られた。なお、当初は君津町と小糸町、清和村、小櫃村、上総町に加えて、木更津市も合併協議に参加し、新市名も「君津木更津市」になることが提案されていたが、木更津市の合意が得られず、合併構想から事実上離脱したため、5町村で改めて合併協議会が行われ、1970年9月28日に新「君津町」が成立。法定人口なども基準に達したことから翌1971年9月1日に県下25番目となる市制施行が行われ「君津市」となった[9]。

人口

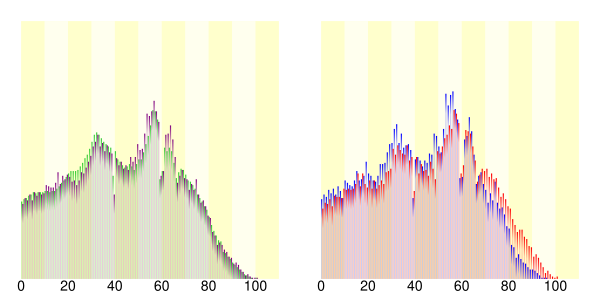

平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減をみると、3.52%減の86,033人であり、増減率は千葉県下54市町村中29位、60行政区域中35位。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 君津市と全国の年齢別人口分布(2005年) | 君津市の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 君津市

■緑色 ― 日本全国 | ■青色 ― 男性 ■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

君津市(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

Remove ads

行政

市長

- 市長:石井宏子(2018年11月1日就任、2期目)

歴代市長

国の施設

- 国土地理院鹿野山測地観測所

県の施設

- 中部林業事務所

- 君津土木事務所上総出張所

警察・消防

立法

市議会

- 君津市議会

県議会

- 千葉県議会

- 選挙区:君津市選挙区

- 定数:2名

国会

経済

財政

総務省が発表した2014年度の普通交付税大綱のなかで、当市が5年ぶりに不交付団体となった[10]。自前の財政は非常に豊かな市である。なお、令和5年度は市が国に普通交付税算定に用いる基礎係数を誤って報告したため、交付団体になってしまった[11]。

産業

- 商業

- 農業

- 君津市農業協同組合 - 君津市のほか富津市・袖ケ浦市を事業エリアとしている。

- 工業

- 東京湾沿岸部の大規模な埋立地に、日本製鉄東日本製鉄所君津地区、君津共同発電所がある。

- かずさ小糸地域には佐藤製薬かずさ工場がある。

- 漁業

漁港

本社・本店を置く企業

Remove ads

姉妹都市・提携都市

- 日本国内

- 日本国外

地域

要約

視点

区分

教育

大学

2024年4月現在、君津市内に大学は存在していないが、町制時代の一時期(1946年から1950年まで)、千葉工業大学(私立大学)が南子安地区を拠点としていたことがある[13][14]。

高等学校

千葉県立君津商業高等学校は校名に「君津」と入っているが、同校の「君津」は地域名としての旧君津郡を指しており、本市ではなく隣の市の富津市(JR大貫駅が最寄り駅)に所在する。

県立上総高等学校は2021年(令和3年)に県立君津高校に統合された。

中学校

- 君津市立周西中学校

- 君津市立周西南中学校

- 君津市立君津中学校

- 君津市立八重原中学校

- 君津市立周南中学校

- 君津市立周東中学校

- 君津市立上総小櫃中学校

- 私立翔凜中学校

小学校

公立12校

|

|

特別支援学校

図書館

- 君津市立中央図書館

自動車教習所

施設

- 君津郵便局

- 君津市民文化ホール - 丹下健三設計

- 君津デジタルテレビ中継局

- 日本製鉄君津球場

- 玄々堂君津病院

君津中央病院は病院名に「君津」と入っているが、君津商業高校と同様に地域名としての旧君津郡を指しており、隣の市の木更津市(桜井地区)に所在するため注意が必要である。

- 君津郵便局

- 君津市民文化ホール

- 日本製鉄君津球場

- 玄々堂君津病院

交通

要約

視点

館山自動車道の延伸や東京湾アクアラインの開通により千葉・東京・横浜方面への車による利便性は大幅に向上することとなった。

地質が良いことから高速道路やビル建設などに使用されるコンクリート用の砂が重宝され、採砂場が市内や近隣に存在する関係でダンプカーの通行が多く、高度経済成長期にはダンプ街道などと呼ばれていたが、現在の通行量はピーク時の半分以下である。

鉄道路線

バス路線

中心となるバス停留所:君津バスターミナル

高速バス

( )は運行会社

東京湾アクアライン経由

- 君津 - 東京線(日東交通・京成バス)

- 青堀駅 - 富士見公園 - 君津駅南口 - 君津市役所 - 杢師4丁目 - 君津バスターミナル(BT) - 木更津羽鳥野バスストップ ⇔ バスターミナル(BT)東京八重洲 / 東雲車庫

- 木更津 - 東京線(日東交通・京成バス)

- 鴨川 - 東京線【アクシー号】(日東交通・京成バス)

- 君津 - 羽田線(日東交通・京浜急行バス)

- 君津製鐵所 - 君津駅南口 - 君津市役所 - 杢師4丁目 - 君津BT ⇔ 羽田空港

- 館山・君津 - 羽田・横浜線(日東交通・京浜急行バス)

- 館山・君津 - 新宿線【新宿なのはな号】(日東交通・JRバス関東)

- 館山駅 - 君津BT ⇔ バスタ新宿

館山自動車道経由

- 鴨川 - 千葉線【カピーナ号】(日東交通・京成バス千葉イースト)

- 安房鴨川駅 ⇔ 君津ふるさと物産館 - 笹 - 亀山・藤林大橋 - 松丘 - 平山 - 久留里城三の丸跡 - 久留里駅前 - 俵田 - 小櫃駅前 ⇔ 千葉駅

路線バス

- 日東交通により運行されている。

コミュニティバス

→「君津市コミュニティバス」を参照

道路

- 千葉県道23号木更津末吉線

- 千葉県道24号千葉鴨川線(房総スカイライン)

- 千葉県道32号大多喜君津線

- 千葉県道33号君津平川線

- 千葉県道81号市原天津小湊線

- 千葉県道90号木更津富津線

- 千葉県道92号君津鴨川線(房総スカイライン)

- 千葉県道93号久留里鹿野山湊線

- 千葉県道145号長浦上総線

- 千葉県道158号君津青堀線

- 千葉県道159号君津大貫線

- 千葉県道160号加茂木更津線

- 千葉県道163号小櫃佐貫停車場線

- 千葉県道164号荻作君津線

- 千葉県道225号君津停車場線

- 千葉県道269号大鷲木更津線

- 千葉県道298号絹郡線

- その他

船舶

- 木更津港(君津地区)

Remove ads

名所・旧跡・観光スポット・祭事・催事

要約

視点

名所・旧跡

- 久留里神社

- 白鳥神社

- 人見神社

- 八雲神社

- 圓明院の娑羅観音像

観光スポット

- 千葉県立清和県民の森

- 上総富士ゴルフクラブ

- 亀山湖(亀山ダム)

- 笹川湖(片倉ダム)

- 三島湖(三島ダム)

- 豊英湖(豊英ダム)

- 小櫃川

- 郡ダム

- ロマンの森共和国

- 久留里の自噴井戸(銘水巡り)

- 君津市小櫃公民館 - 国鉄C12形蒸気機関車の静態保存がされている。

- 鹿野山九十九谷展望公園 - 東山魁夷「残照」のモチーフとなった雲海を望める[15]

- 和蔵酒造 - 酒蔵。見学可能[16]。

温泉

その他

- 亀山湖(折木沢)

- 亀山湖(亀山温泉)

- 小櫃川(七里川温泉)

- 久留里の自噴井戸

- 小櫃公民館の国鉄C12形蒸気機関車

祭事・催事

名産品

文化財

Remove ads

著名な出身者

経済

学術

芸能・文化

スポーツ

スポーツ

- 日本製鉄かずさマジック(旧:新日本製鐵君津硬式野球部) - 社会人野球の広域複合企業チーム。

君津市を撮影した作品

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads