トップQs

タイムライン

チャット

視点

国立科学博物館

東京都台東区にある国立博物館 ウィキペディアから

Remove ads

国立科学博物館(こくりつかがくはくぶつかん、英: National Museum of Nature and Science、略称:かはく、科博)は、独立行政法人国立科学博物館が運営する日本の博物館。

この記事には適切な導入部や要約がないか、または不足しています。 |

Remove ads

概要

要約

視点

国立科学博物館は「自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究並びにこれらに関する資料の収集、保管(育成を含む)及び公衆への供覧等を行うことにより、自然科学及び社会教育の振興を図る」ことを目的とした博物館である(独立行政法人国立科学博物館法[5]:第3条)。当館は博物館法[6]における分類としては、博物館ではなく、博物館相当施設である。これは博物館法が国の施設を範疇としていないためである[注 1]。全国の博物館の指導的な立場としての事業を数多く行っている。

施設は、東京都の2か所と茨城県つくば市の1か所、計3か所に分散している。展示施設は、東京都台東区の上野恩賜公園内に所在する上野本館、東京都港区の白金台に所在する附属自然教育園、茨城県つくば市に所在する筑波実験植物園(通称、つくば植物園)と昭和記念筑波研究資料館(筑波実験植物園の敷地内、一般には非公開)がある。研究部門は、新宿区百人町(新宿分館)とつくば市(筑波実験植物園の敷地内)とに分散して所在していたが、2012年に筑波地区に集約された。

なお、上野本館と呼称される際は、上野地区の施設全体を指す場合と、その中の日本館と呼ばれている建物のみを指す場合とがある。

一般的に国立科学博物館と上野本館の施設は同義である。エントランス側に面している日本館と呼ばれている建物は当館のシンボルとして強く人々の間で印象づけられている。

近年の独立行政法人化によって、国としての役割を担うように強く求められている。行政改革の流れで国立博物館との合併や国立文化財機構への統合が取りざたされたが、現時点では統合されることなく運営されている。なお当館同様、日本科学未来館は国が関与する科学系の博物館ではあるが、互いに全く関係がない法人である。

なお本記事では、主として上野本館について触れる。それ以外の施設については、それぞれの項目を参照のこと。

当館は1872年、湯島聖堂内に博物館を設立したことに起源をもつ。創立は1877年に教育博物館が設置されたときとしている。その後、高等師範学校の附属となり、博物館としては活動が停滞していた時期もある。大正時代に科学博物館設立の機運が高まったことを受けて、1930年上野公園内に新館(現在の日本館)が建てられ、その翌年には東京科学博物館と改称され、東京市の施設となった。1949年には国に移管され、現在の国立科学博物館となる。その後、自然教育園や資源科学研究所を組み込んだ。筑波研究学園都市の開発に伴って、筑波実験植物園が附属施設として設置された。これによっておおまかな現在の拠点がそろうことになる。

年表

- 1871年 - 文部省に博物局を設置。

- 1872年

- 1873年 - 「文部省博物館」が太政官正院の博覧会事務局に併合。

- 1875年

- 2月 - 併合された博物館の一部を分離。小石川薬園と共に文部省の所轄となる。

- 4月 - 「東京博物館」と改称。所蔵資料を全て博物館事務局に移管したため、名称だけの博物館であった。

東京都内に現存する最古の煉瓦建築

- ―このときの書籍閲覧所書籍庫(1880年竣工、設計林忠恕)が現在、東京芸術大学上野キャンパス赤レンガ1号館として残存し、使用されている。

- ―2004年に本館(現日本館)が改装される前までは「教育博物館」の標柱が本館脇の中庭に現存していた。

- 1881年 - 「東京教育博物館」と改称。

- 1886年 - 文部省総務局の附属となり、館長制度が廃止、新たに主幹が置かれる。

- 1889年

- 1890年4月 - 湯島聖堂構内で普通教育に関する資料を主とした一般公開を開始。

- 1912年11月 - 本館第一陳列館内に通俗教育館を附設し、一般公開を開始。

- 1914年6月 - 東京高等師範学校(高等師範学校から改称)から独立し、文部省普通学務局所轄の独立した「東京教育博物館」となる。

- 1917年 - 東京帝室博物館(東京国立博物館の前身)構内にあった教育学芸館を湯島聖堂へ移築し、新陳列館とする。

- 1921年6月 - 文部省直轄となり、再び「東京博物館」へと改称。

- 1923年9月 - 関東大震災による火災により施設と資料の全てを失う。

- 1924年3月 - 関東大震災に関する資料などを調査、収集した物を湯島聖堂構内に建てられた仮建物で公開。

- 1924年〜1926年 - 東京帝室博物館の自然科学系の部門であった天産部より動物・植物・鉱物9万4001点の資料譲渡を受ける。[9][10]。これに伴って東京帝室博物館の天産部は廃止

- 1927年 - 上野別館竣工(東京帝室博物館が管理していた竹の台陳列館を移築したもの)

- 1928年4月 - 上野新館(現日本館)起工[注 2]。

- 1930年12月 - 上野新館(→日本館)竣工。

- 1931年

- 1945年

- 1948年1月20日 - 疎開した標本の引き揚げ完了[12]。

- 1949年6月 - 文部省設置法により「国立科学博物館」設置。

- 1953年7月 - 理工学館(旧2,3号館、→たんけん館・むらさき館)起工。

- 1954年2月 - 理工学館(旧2号館)第1期工事竣工。

- 1954年5月29日 - 2号館の一部を一般公開開始。

- 1962年4月 - 港区にある国立自然教育園を統合し「附属自然教育園」を設置。

- 1965年 - 理工学館(旧2,3号館、→たんけん館)が完成。

- 1970年 - 極地研究センターが上野地区から板橋区の東京第二陸軍造兵廠跡に移転。

- 1971年4月 - 資源科学研究所を吸収合併。

- 1972年3月 - 新宿地区に分館庁舎(新宿分館)が完成。

- 1972年 - 4号館(→自然史館→みどり館)起工。

- 1972年4月 - 新宿分館に自然史科学研究部門が移転。

- 1973年 - 極地研究センターが国立極地研究所として独立。

- 1975年 - 4号館竣工 一般公開開始。

- 1977年 - 自然史館(旧4号館、→みどり館)全階完成。

- 1979年11月 - 航空宇宙館(旧5号館、→おれんじ館)開館。

- 1983年10月 - 筑波実験植物園開園。

- 1985年5月 - たんけん館開館、インストラクター制度開始。

- 1986年1月 - 教育ボランティア制度発足。

- 1994年

- 3月 - たんけん館閉館。

- 6月 - 筑波研究資料センター設置。

- 1999年

- 4月- むらさき館、おれんじ館閉館。

- 4月24日 - 新館(1期)(現地球館)常設展示公開。

- 2001年4月 - 独立行政法人国立科学博物館となる。

- 2002年6月 - 産業技術史資料情報センター設置。

- 2003年5月31日 - みどり館閉館。

- 2004年11月2日 - 新館(→地球館)グランドオープン、併せて本館(→日本館)の改修工事始まる。

- 2006年12月 - シアター36○オープン、新館を「地球館」に、本館を「日本館」に改称。

- 2007年4月 - 日本館改修工事完了、公開開始。英語名称を改称、シンボルマーク・ロゴ・キャッチコピーを制定。

- 2008年6月 - 日本館が重要文化財に指定される。

- 2011年

- 3月 - 筑波地区に自然史標本棟が完成。

- 4月 - 筑波地区に総合研究棟が完成。

- 2012年4月 - 新宿分館および産業技術史資料情報センターが筑波地区に移転。

- 2014年9月1日 - 地球館北側展示場(地下2階を除く)改修工事着工のため閉鎖。

- 2015年7月14日 - 地球館北側展示場の改修工事が終了、リニューアルオープン。

- 2019年4月 - 資料の電子化などを担う「科学系博物館イノベーションセンター」開設[13]。

- 2021年3月 - ザ・ヒロサワ・シティと共同で、一般財団法人科博広沢航空博物館の設立を発表[14]。2020年に輸送されたYS-11をはじめとする国立科学博物館の航空関係収蔵品を移設し、年内に公開予定。

- 2023年

Remove ads

施設

- 上野本館 東京都台東区上野公園7-20

- 国立科学博物館附属自然教育園 東京都港区白金台5-21-5

- 筑波地区 茨城県つくば市天久保4-1-1

- 筑波研究施設

- 研究管理棟、総合研究棟、自然史標本棟、昭和記念筑波研究資料館、エネルギーセンター、植物研究部棟、理工第1資料棟、理工第2資料棟からなる。手狭になった新宿分館から2012年に移転、開所。

- 旧施設

Remove ads

収蔵資料

要約

視点

資料点数

500万4294点(2022年度時点)[1]。うち常設展示数は約1万4000点[2]。他は筑波地区で保管・研究されている[21]。

- 動物研究部 - 234万6747点

- 植物研究部 - 211万147点

- 地学研究部 - 35万3270点

- 人類研究部 - 16万3315点

- 理工学研究部 - 3万815点

年に10万点程度を新たに収集している[13]。

指定文化財

所蔵品のうち、以下のものが国の重要文化財に指定されている。

- 蘇言機(錫箔蓄音機)英国製(附:木箱)

また、日本館が「旧東京科学博物館本館」として2008年6月に重要文化財に指定されている。詳細は下記を参照のこと。

旧東京科学博物館本館

関東大震災の復興事業の一環において1931年9月、東京科学博物館本館として竣工した。ネオ・ルネサンス様式。設計は文部省大臣官房建築課の文部技師糟谷謙三[24]。2008年6月9日に重要文化財に指定された[25]。

この建物は人々から愛され国立科学博物館のアイコンとしての側面を持ち、上空から見ると飛行機の形をしている。展示場の他、天体観測用のドームや講堂などの設備を持つ。

関東大震災クラスの地震に対しても耐えられるように作られており、現在の建築基準法の基準に照らし合わせても問題ないとされている。

上野本館の施設・展示物

要約

視点

上野本館は「人類と自然の共存をめざして」をテーマとし、日本館と地球館の2つの展示館からなる。

日本館

「日本列島の自然と私たち」がテーマ。2007年4月17日にリニューアルオープン。展示エリアは地上3階、地下1階。

3階南翼 日本列島の素顔

日本列島の地質と、複雑な自然環境の日本列島に生きる生物について気候別、地形別に展示している。

3階 鉱物展示室

3階北翼 日本列島の生い立ち

日本列島の形成をあらわす岩石や、日本で発見された様々な生物の化石の展示により日本列島の生い立ちを解説している。

2階南翼 生き物たちの日本列島

複雑な環境に適応し日本列島にて独自の進化を遂げた生物を解説している。

2階北翼 日本人と自然

日本列島の自然の中で現在の日本人が形作られた過程、および自然との関係の歴史を解説している。

1階南翼 自然をみる技

日本人の持っていた過去の科学技術を解説している。

- トロートン&シムズ社製天体望遠鏡

- 重要文化財

- ミルン水平振子地震計

- 重要文化財

地下1階

- 総合案内所、友の会カウンター、ミュージアムショップ、カフェ、ラウンジ

- シアター36○

- 多目的室(企画展の一部などに使用される)

- フーコーの振り子

地球館

「地球生命史と人類」がテーマ。展示エリアは地上3階、地下3階。1998年に第1期工事完了。翌年4月24日から常設展示公開。第2期工事完了後の2004年11月2日にグランドオープン。2014年9月から北側展示場の改装工事を開始し、翌年工事が終わり7月14日にグランドオープンした。

屋上

- ハーブガーデン、パラソルガーデン

3階 大地を駆ける生命/親と子のたんけん広場 コンパス

哺乳類および鳥類の剥製を展示している。

- 親と子のたんけんひろば コンパス

- 4〜6歳の子供とその保護者を対象とした展示室。2015年のリニューアルオープン時に一般公開された。子どもに教えるのではなく発見させることを重視しており、親子で展示物に触れるといった活動ができる。名前の由来は、ここでの体験がその後の人生の指針になってほしいという願いから[27]。

- 講義室

- 実験実習室

2階 科学と技術の歩み/科学技術で地球を探る

中2階 科学技術の偉人たち-日本の科学者技術者-

1階 地球の多様な生き物たち/地球史ナビゲーター

多様に進化した現代の生物の様子を解説している。

- ジャイアントパンダの剥製

- 恩賜上野動物園で飼育されていたホアンホアン(メス、トントンの母。1997年死亡)。地球館3階にはフェイフェイとトントンが展示されている。

- マッコウクジラ半身模型付全身骨格標本

- ミンククジラ

- ダイオウイカ

- アジアゾウ「インディラ」

- キリン「タカオ」

- ベンガルオオトカゲ

- ベンガルヤマネコ

- コーカサスオオカブトムシ

- ユキヒョウ

- イリエワニ

- タカアシガニ

- 絞め殺しの木

- セイタカダイオウ

- 地球史ナビゲーター

- 宇宙史・生命史・人間史の壮大な物語をテーマとした、標本・資料と映像でたどる138億年を一望する時間の旅。地球館の展示室全体を繋げるシンボルゾーン。

- 2015年7月のリニューアルオープン時に一般公開された。

地下1階 地球環境の変動と生物の進化-恐竜の謎を探る-

恐竜を解説している。

- ヒパクロサウルス(実物標本)

- シマアジ(剥製、現生鳥類)

- トリケラトプス(実物標本)

- アメリカ・ノースダコタ州で発見された「Raymond(レイモンド)」という愛称を持つ個体。トリケラトプスの全身骨格は世界で2個体しか見つかっていないが、そのうちの1つの実物。地表に露出していた左半身は侵食されて無くなっていたが、地中にあった右半身は尻尾以外ほぼすべての骨が残っていた。発見された状態と同じ、地層に横たわった姿勢で(地中側を上にして)展示されている。

- ティラノサウルス(レプリカ)

- アメリカ・サウスダコタ州で発見された「Bucky(バッキー)」という愛称を持つ個体。愛称は発見者のカウボーイBucky Derflingerの名前にちなむ。

- アパトサウルス(実物標本)

- ステゴサウルス(実物標本)

- スコロサウルス(実物標本)

- パキケファロサウルス(実物標本)

- デイノニクス(レプリカ)

地下2階 地球環境の変動と生物の進化-誕生と絶滅の不思議-

恐竜以外の古代生物を解説している。

地下3階 宇宙・物質・法則/科博の活動

シアター36○(シアター・サン・ロク・マル)

球体内部の壁全面をスクリーンとした360度全天球型映像シアター。愛・地球博の長久手日本館で公開されていた「地球の部屋」を移設した。2006年12月21日から一般公開。

地球の大きさの約100万分の1である内径12.8メートルの球体内部の壁面全体に映し出される映像を、球体の中心を貫くように渡された橋の上に立って眺める。2009年12月13日までは愛・地球博映像から1本、国立科学博物館オリジナル映像(第1期作品)から1本のあわせて2本が、2か月ごとのローテーションで上映されていた。2009年12月22日からはオリジナル映像に新規映像が追加され、従来のオリジナル映像との組み合わせで上映されることとなった。また、愛・地球博映像については毎週金曜日の19時頃に3本まとめて上映されることとなった。

2019年3月18日、シアターのリニューアルと、イセ食品が命名権を獲得、4年間「イセ食品 THEATR36○」となることが発表された[33]。3月19日、リニューアルオープン[34]。同年7月26日、入場者が600万人を達成[35]。

- 愛・地球博映像

- 「青の輝き」

- 「緑のささやき」

- 「

生命 ()のきらめき」

- 国立科学博物館オリジナル映像

- 第1期作品

- 第2期作品

- 第3期作品

- 第4期作品

- 毎週金曜日(外部機関等からの提供映像を19時から上映)

- 『西之島―あふれ出す地中のエネルギー―』(NHKエンタープライズ制作作品)

- 『放射線の話』(福島県環境創造センター・コミュタン福島制作作品)

- 『福島ルネッサンス』(同上)

『海の食物連鎖』は、「映文連アワード2010」(主催 公益社団法人映像文化製作者連盟)において文部科学大臣賞を受賞[37]。

屋外展示

ショップ、レストラン

Remove ads

過去の施設・展示物

要約

視点

過去の施設

本館

1号館。現日本館。2004年11月に改装工事に入るまでは入場口は1階フロアの正面玄関が利用されていた。かつて中央ホールには1/4スケールの豆輪転機(1931年11月〜戦前頃?)、アロサウルスの骨格標本(1964年4月頃〜1973年頃まで)、タルボサウルス(1973年頃〜2004年)とマイアサウラ(1990年〜2004年)の骨格標本が常設展示されていたが、現在は企画展などの期間展示物を除き、常設展示はされていない。

本館は上空から見ると飛行機型をしているが、これは東京科學博物館館長を当時務めていた秋保安治の構想と言われている。[10]

ただし当初の秋保館長の構想案(秋保私案)では「L」字に近い形となっていた。現在の飛行機型の実施設計は文部省大臣官房建築課が高橋理一郎を始めとする設計チームにより1927年9月にまとめられたものである。本館着工3か月後の1928年7月には頂部をドーム型にするなど設計変更がなされたが、建築設計を担当した糟谷謙三は所長として技手たちと常駐していたため、高橋理一郎によりこれらの変更図面が作成された。

またこの飛行機型の設計は、いずれ南北両翼を伸ばして「日」の形に増築し、別館に接続させるという考えもあり、実際に皇紀二千六百年記念にあたる1936年に増築する計画案が出されたが、実現はされずに終わっている。

中央ホール上部のステンドグラスは館内の説明板によると小川三知のアトリエ製作とされている。大階段左右のグラスモザイクと地下食堂(現在は事務所)欄間嵌入のステンドグラスは、三知が生前に作った設計図どおりに小川スツヂオで作られた。しかし、ドームと廻廊部分のステンドグラスデザインは三知ではなく伊東忠太が行い、製作は小川スツヂオの手による物である[40]。

改装工事に入る前までは尾翼部にあたる2階フロア北部分に講義室が存在しており、不定期に企画展などが行われていた。また旧記念室では高林兵衛氏寄贈による和時計やからくり時計の展示が行われていた[41][42]。

かつて北、南翼の展示室、および2、3階の回廊床部分には開館当時からのフローリングブロックが使用されていたが、2004年の改装工事時に取り外された。なお翼階段室部分の階段や腰壁に使用されているタイルは開館当時からの池田泰山(初代)による窯変タイルがそのまま使用されている。

本館は何度か大きく展示物が改修されている。

- 開館当初(1931年)の展示配置[10]

- 1階北翼(1室) 理工學部陳列場

- 温度測定器、光学機器、波動と音響、蒸気機関、飛行機、エンジン、自動車模型、ゲッチンゲン型風洞模型、蒸汽タービン、寒暖計實験装置

- 1階南翼(2室) 理工學部陳列場

- 電気、磁気、電波、通信、精密測定器、眞空放電實験、短波長實験装置、光線電話

- 1階中央廣間

- 本館模型、新聞輪轉機實演模型(朝日式豆輪轉機)、地球丸模型

- 2階北翼(3室) 動物學部陳列場

- 2階南翼(4室) 動物學部陳列場

- 2階西 貴賓室

- 2階中央回廊 忠犬ハチ公の剥製(1935年6月15日より展示)、尾長鶏の剥製

- 2階東(13室) 腊葉室

- 2階東(14室) 貝殻室

- 3階北翼(5室) 植物學部陳列場

- 植物標本、菌類、遺伝、腊葉展覧臺、綿の木標本、細胞と組織模型

- 3階南翼(7室) 地學部陳列場

- 火山、鉱物、古生物、日本象(デスモスチルス)の化石、隕鐵

- 3階西(6室) 記念室(宮内省下賜品の展示)

- エジソン蓄音機、明治天皇愛用の地球儀、十四年式十糎高射砲陣地模型、扇風機

- 3階中央回廊 メキシコのミイラ、マンモスの牙

- 3階東(11室) 時計陳列室

- 高林兵衛時計コレクション、萬年時計、太鼓時計

- 3階北東(12室) 図書閲覧室

- 屋上4階西(8室)

- 気圧計、地震計

- 屋上4階南翼(9室)

- 屋上4階東(10室)

- 二十糎天體望遠鏡

- 屋上庭園

- 地下1階北翼(15室) 動物學部研究標本室

- 動物骨格標本、バイソンの骨格標本

- 地下1階南翼(17室) 地學部研究標本室

- 学術的な地学標本

- 地下1階中央(16室) 暗室實験(X線、ネオンサイン、スペクトルの実験装置)

- フーコー振り子 1934年〜

- 地下1階東 食堂、喫茶

- 1階北翼(1室) 理工學部陳列場

- 1954年頃の展示配置[12]

- 1階北翼 理工学展示

- 1階南翼 地学展示

- 1階中央 ツチクジラの剥製標本 1954年〜1969年

- 2階北翼 動物展示

- 2階南翼 動物展示

- 3階北翼 植物展示

- 3階南翼 植物展示

- 地下1階北翼 骨格陳列室

- 地下1階南翼 研究標本室

- 地下1階西 団体休憩室

- 屋外展示 ナガスクジラ骨格標本 1955年3月〜

- 昭和40年代の展示配置[12]

- 1階北翼 生物の進化

- 1階南翼 古生物(化石・岩石・地下資源)

- 1階中央 アロサウルスの全身骨格標本 1964年4月〜

- 2階北翼 動物(けもの・とり)

- 2階南翼 動物(生体陳列・かい・かに)

- 3階北翼 植物(顕花植物)

- 3階南翼 植物(菌類・藻類・地衣類等)

- 地下1階 動物の骨格

- 屋上4階 天球儀、日本の暦

- 屋上 屈折望遠鏡、赤道儀

1969年〜1971年にかけてフロア全体の大規模な展示更新を行った[12][43]。

- 1階北翼 生物の進化(ヒトを含む哺乳類) 1969年〜

- 1階南翼 生物の進化(生命の誕生〜恐竜) 1969年〜

- 1階中央ホール タルボサウルスの全身骨格標本 1973年〜

- 2階北翼 適応と進化 1970年〜

- 2階南翼 適応と進化 1970年〜

- 3階北翼 日本の動植物(半ジオラマ式展示・ヤクスギの輪切り標本等) 1971年〜

- 3階南翼 太陽と宇宙(古代人と天文・天体望遠鏡の発達・いろいろな光で見る太陽・隕石・月の石等) 1971年〜

- 3階西 記念室(教育博物館時代から現在までの記念すべき標本、写真、絵画を展示) 1971年〜

- 地下1階北翼 資料庫

- 地下1階南翼 団体休憩室

- 地下1階中央ホール 売店

- 屋外展示 ザトウクジラ実物大模型 1973年3月〜

- 1981年の展示配置[44]

1981年〜1995年にかけて1、2階フロアを「生物の進化」という共通のテーマで改修を行った[10][45]。

- 1階南翼 生命の進化(1)生命の初期進化から恐竜の時代 1990年10月〜

- 1階北翼 生命の進化(2)哺乳類の時代から人類の発展まで 1993年3月〜

- 1階中央ホール タルボサウルス、マイアサウラ全身骨格標本

- 2階南翼 生命の進化(3)脊椎動物のからだに見る適応 1994年4月〜

- 2階北翼 生命の進化(4)生物の種分化と多様性 1994年3月〜

- 3階南翼 隕石と太陽系・時計

- トロートン社製望遠鏡(重要文化財)

- 月の石

- アポロ11号と17号が採集したもの。

- 3階北翼 日本の動植物

- ヒグマの剥製

- 日本を特徴づける動物たち

- 日本を特徴づける海の動物

- 3階西 旧記念室/高林氏時計参考室 和時計、からくり時計

- 地下1階南翼 ミュージアムショップ

- 地下1階北翼 団体休憩室

- 地下1階西 かはくカフェ

- 屋外展示 シロナガスクジラ実物大模型 1994年3月〜

地球館

1998年に第1期工事が完了し、1999年4月24日から常設展示が公開された。第2期工事完了後の2004年11月2日にグランドオープン。2014年9月から北側展示場が改修工事のため閉鎖され、2015年7月にリニューアルオープンした。ここでは、リニューアルオープン時になくなった展示を紹介する。

- 3階

- たんけん広場-発見の森

- 雑木林の自然環境を再現、工夫を凝らしたしかけで動植物や地層を観察できる。

- たんけん広場-発見の森

- 図書・情報室

- 2階

- たんけん広場-身近な科学

- 電気、磁気、力、運動、光などの物理現象を実験装置で体感できる。

- たんけん広場-身近な科学

上野別館

関東大震災後に本館が建設されるまで、陳列物は竹の台陳列館を移築した上野別館で展示された[10]。

竹の台陳列館は元々は1907年に上野で開催された「東京勧業博覧会」第二号館として建築された建物である。移築前は「竹の台」と称されていた帝室博物館付属地内(現在の東京国立博物館前にある広場内大噴水の北西寄り付近)にあった。

上野別館は木造平屋建の「ロ」の字をした建物であり、開館当初の展示品は交通、機会、土木建築、海外資料に関するもの、その他(鉱物、生理解剖標本)の資料で構成されていた。

本館(現日本館)が完成するまでは上野別館で「全国学校科学教育展覧会(1927年)」「産業教育展覧会(1928年)」などの各種展覧会が開催され、本館竣工後は主要工業品陳列などの常設展示や倉庫として使用された。

1945年1月27日東京空襲の際に、別館脇で炸裂した爆弾の爆風により事務室の窓ガラスが飛び、標本等150点が破損する[注 4][46]。

1945年5月、本館、帝国学士院の建物への類焼を防ぐために強制取り壊し対象となり、上野公園に駐屯していた陸軍対空部隊によって展示物と共に北側部分を取り壊された。

終戦後は補修される事も無く、不要陳列品の倉庫代わりに使用されていたが、1949年11月28日に降った雨と強風の影響で自然崩壊した。

理工館(たんけん館)

旧2号館の名称。3号館とともに理工学館として1953年から起工され、第1期工事終了後の翌年5月から一部で展示が開始されたが、最終的な完成までには1965年まで12年かかっている[10]。展示エリアは地上3階と屋上部(一部は地階であるが、展示は無く倉庫であった)。後に「たんけん館」としてリニューアル展示されるが、新館(現・地球館)第1期建設のため、1994年に閉鎖され解体された。

- 1階フロア(ロビー、図書閲覧室、陳列室)

- 2階フロア(エレクトロニクス)

- NE式電送写真装置

- 電子計算機FUJIC

- 1951年に完成した日本最初の電子計算機

- 3階フロア

- 屋上(日時計)

科学技術館(むらさき館)

3号館の名称。旧2号館とともに理工学館として1953年から1965年まで12年かけて完成された[10]。1994年に名称を「科学技術館」から「むらさき館」に変更。

展示エリアは地上5階だが、1階フロアはラウンジとなっており、特別展時のみに使用された。常設展示は2〜5階フロア。

後に新館第1期建設に伴い、旧たんけん館の設備を移設して4階は「たんけんフロア−ひかり−」5階は「たんけんフロア−きょうりゅう−」としてリニューアル。3階は「エネルギー」をテーマとした展示になり、1、2階フロアは企画展などに利用された。新館第1期オープンに併せて1999年4月に閉館。その後新館第2期工事のため、解体された。

自然史館(みどり館)

4号館の名称。1972年に起工し、自然史系の分類展示場として1975年に竣工した[48]。地上5階建てだが、1階部分は食堂、5階部分は友の会ホールで、展示エリアは2〜4階であった(改修される1988年以前は5階フロアに人類展示室があった)。

1977年に名称が「4号館」から「自然史館」、その後1994年に「みどり館」と変更された。1989年4月に3階フロアの植物系分類展示室がサイエンスシアターに改装されている。

2003年5月31日に閉館、その後新館第2期工事のために解体された。新館建設に伴って解体された2〜5号館の中では最後まで展示されていた展示館である。

- 2階フロア(動物分類展示)

- 3階フロア(植物系統分類展示)

- 3階フロア(サイエンスシアター)[49]1989年4月〜

- 「あるく、はしる、かける」チーターの全力疾走中の骨格の動き。

- 「フタバスズキリュウ物語」

- 「雑木林の四季」

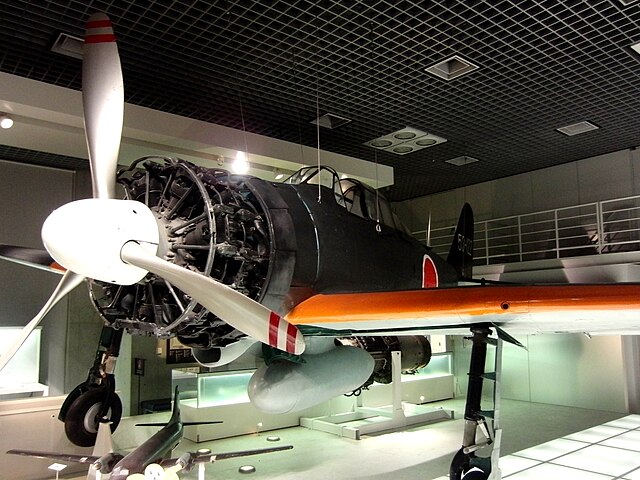

航空宇宙館(おれんじ館)

5号館の名称。1979年11月から1階フロアで航空機、船舶、自動車などの大型資料を展示。その後、2階、3階フロアと展示を拡大していく。1994年に名称は「航空宇宙館」から「おれんじ館」と変更された。展示エリアは地上3階。1992年3月に1階フロアはシアターとして改修され、5月から「メカトロサウルス」が公開。同年7月には2階にティーチャーズセンターが開設された。

1994年3月には新館第1期工事に伴い、2回目の改修を実施。1階を航空(1)「空へ」大型ジェット旅客機のフライトシミュレータを導入。2階を航空(2)「空を飛ぶために」、3階フロアはむらさき館4、5階に展示されていた展示品を整備し「技術の伝統」として公開した。

新館第1期オープンに併せて1999年4月に閉館。その後新館第2期工事のため、解体された。

- 1階フロア(航空宇宙1室)1979年11月〜

- 詳しくは零式艦上戦闘機の派生型#複座改造機を参照のこと。

- 2階フロア(航空宇宙2室)1980年5月〜

- フライトシミュレータ

- ロケット

- 風胴実験

- 3階フロア(人間の科学)1981年3月〜

- 錯覚の世界

- からだの内部

- バランス感覚

改修以降の展示配置

- 1階フロア(航空(1)「空へ」)1994年3月〜

- メカトロサウルス アニマトロニクスの恐竜20種類が登場するシアター。1992年5月〜

- ジェット旅客機のフライトシミュレータ1994年3月〜

- 2階フロア(航空(2)「空を飛ぶ為に」)1994年3月〜

- 様々な航空機の模型

- ティーチャーズセンター 1992年7月〜

- 3階フロア(技術の伝統)1994年3月〜

- むらさき館4、5階の展示品を移設。

たんけん館

旧2号館および中庭を含めた参加実験型展示館の総称。1985年5月1日から旧2号館1階部分をたんけん館ジュニア、1986年10月から2、3階部分をたんけん館シニアとして改修し公開した。1994年3月に新館(現地球館)建設による取り壊しのため、展示物は「たんけんフロア」としてリニューアルしたむらさき館の4、5階に移設された。

後に1999年新館開設に伴い新館(現地球館)内に「たんけん広場」としてリニューアルオープンした[注 5]。

- たんけん館ジュニア(旧2号館1階および中庭)

- 1階フロアパート1「光、音、磁石」

- 1階フロアパート2「動植物、鉱石、化石」

- パート3「水」中庭に水圧や水流を利用した実験施設が作られた。

- たんけん館シニア(旧2号館2、3階)

- 2階フロア 走査顕微鏡、足ふみジャイロ

- 3階フロア「プレートテクトニクス地球儀」

- たんけんフロア(むらさき館4、5階)

- 4階フロア「ひかり」 科学実験エリア、静電気発生装置、エアーバスケット、平衡感覚テスト、斜めの部屋

- 5階フロア「きょうりゅう」 森の探索エリア 触る事が出来る剥製 観察センター

過去の展示物・収蔵されている標本

- ティラノサウルスの生体模型

- アロサウルスの骨格標本

- 詳しくはアロサウルス#国立科学博物館のアロサウルスを参照のこと。

- メキシコのミイラ

- 干し首

- タルボサウルスのレプリカ骨格標本

- マイアサウラの骨格標本

Remove ads

特別展

要約

視点

括弧内は開催期間、開催日数、入場者数。

1910年代

- 1919年

- 生活改善展覧會(1919/11/ - 1920/01/)

- お茶の水湯島聖堂にあった東京教育博物館で開催。

- 生活改善展覧會(1919/11/ - 1920/01/)

1920年代

- 1920年

- 「時」展覧會(1920/05/16 - 07/04、21万8644人)

- 1921年

- 鉱物文明展覧會(1921/03/21 - 05/22)

- 計量展覧會(1921/06/06 - 07/05)

- 以上、お茶の水湯島聖堂にあった東京教育博物館で開催。

- 1927年

- 全国學校科學教育展覧會(1927/06/11 - 07/31)

- 上野別館にて開催された初の特別展。

- 全国學校科學教育展覧會(1927/06/11 - 07/31)

- 1928年

- 産業教育展覧會(1928/04/01 - 05/27)

1930年代

- 1934年

- 産業教育博覧會(1934/10/14 - 11/04)

- チュンベリー氏記念展覧会(1934/11/22 - 11/26)

- 1935年

- シーボルト資料展覧会(1935/4/20 - 4/29)

1940年代

- 1949年

- 予知の科学陳列(1949/09/ - /)

1950年代

- 1953年

- 社会生活とゴム展(1953/05/01 - 06/14)

1960年代

- 1964年

- 理科機器から見た理科教育(1964// - /)

- 1965年

- 日本の科学を築いた人たち(1965// - /)

- 1967年

- 動くおもちゃの科学(1967// - /)

- 1969年

- 月の石特別展(1969/11/25 - 12/7、12日間、7万386人)[62]

1970年代

1970年代の特別展は国立科学博物館内では開催せず、移動展として各地の百貨店で開催されたものも多い。

- 1970年

- 1971年

- コケ展(1971/05/16 - 06/06)

- 国産衛生展(1971/06/15 - 08/31)

- 1972年

- 日本列島展-その誕生から人間登場まで(1972/4/22 - 8/30)

- 東京小田急百貨店(4/22 - 5/21)

- 大阪あべの近鉄百貨店(6/01 - 6/13)

- 名古屋名鉄百貨店(6/01 - 6/27)

- 山口県立博物館(7/08 -8/06)

- 福岡市岩田屋(8/19 - 8/30)

- 規模の大きい本格的な移動展として全国の主要都市で開催されたもの。

- 日本列島展-その誕生から人間登場まで(1972/4/22 - 8/30)

- 1973年

- 1974年

- 科学者レオナルド・ダ・ビンチ展(1974/04/27 - 08/20)[64]

- 1979年

- 失われた生物たち 大恐竜展-ソ連アカデミーコレクション(1979/02/24 - 05/13)

1980年代

- 1983年

- 美しい世界の貝(1983// - /)

- 1985年

- 恐竜イグアノドン-ベルギー王立自然科学博物館所蔵(1985// - /)

1990年代

- 1990年

- 恐竜親子のものがたり 大恐竜展-恐竜研究最前線(1990/03/10 - 05/27)

- 1998年

2000年代

- 2000年

- 2001年

- 2002年

- 光を楽しむ-Science・Art・Fashion-(2002/10/31 - 12/08)

- 2003年

- 2004年

- 2005年

- 2006年

- 2007年

- 2008年

2010年代

- 2010年

- 2012年

- 2013年

- 2014年

- 2015年

- 2016年

- 2017年

- 2018年

2020年代

- 2020年

- 和食 ~日本の自然、人々の知恵~(開催中止)[100] ※新型コロナウイルスの感染拡大の影響で開催が中止された。2023年に延期。

- 2021年

- 2022年

- 2023年

- 恐竜博2023(2022/03/14 - 06/18)[108]

- 海 ー生命のみなもとー(2023/07/15 - 10/9)

- 和食 ~日本の自然、人々の知恵~(2023/10/28 - 2024/02/25)

- 2024年

- 大哺乳類展3-わけてつなげて大行進(2024/03/16 - 06/16)

- 昆虫 MANIAC(2024/07/13 - 10/14)

- 鳥 ~ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統~(2024/11/02 - 2025/02/24)

- 2025年

- 古代DNA―日本人のきた道―(2025/03/15 - 06/15)

- 氷河期展 ~人類が見た4万年前の世界~(2025/07/12 - 10/13)

- 大絶滅展 ー 生命史のビッグファイブ(2025/11/01 - 2026/02/23)

Remove ads

調査研究

要約

視点

日本における唯一の国立の総合科学博物館として、自然史分野および科学技術史分野において研究を行っている。

研究組織

国立科学博物館の研究組織は、5つの研究部、2つの園、3つのセンターおよび昭和記念筑波研究資料館によって構成されており、主に筑波地区に置かれている。

動物研究部

微小種からクジラまで、あらゆる動物群を研究対象とする。

植物研究部

地学研究部

人類研究部

理工学研究部

日本の科学技術の発展過程を明らかにし、未来へ結びつけるために科学や技術に関する資料の収集および調査研究。理工学の基礎的研究も行う。

筑波実験植物園

筑波実験植物園を参照。

附属自然教育園

国立科学博物館附属自然教育園を参照。

- 都市緑地生態研究チーム

標本資料センター

標本資料の収集・保管体制の整備、効果的な活用、各研究部との調整を行う。国立科学博物館では各研究部ごとに標本資料を管理していたが、全館的な視野で収集、保管、活用を行うために設立された。2006年7月設立。

分子生物多様性研究資料センター

収集・保存した標本からDNAを抽出、解析、データベース化し、生物多様性研究や分類学の発展に貢献する。2006年7月設立。

昭和記念筑波研究資料館

昭和天皇が長期にわたり相模湾や那須、皇居において収集した自然史標本や資料6万点以上を収蔵。それら標本の分類学的な研究や新たに収集した標本との比較検討により、生物相の変遷について研究する。1993年6月設立。

産業技術史資料情報センター

日本の産業技術の発展の歴史、その技術発達と社会・文化・経済などの関わりを研究。「重要科学技術史資料(未来技術遺産)」の選定と台帳登録も行う。

研究成果

Remove ads

マスコットキャラクター

- 子フクロウの「アウレット」[110]

- 地球館におけるこども向け解説のキャラクター。子フクロウを意味する英単語「owlet」から名付けられた。国立科学博物館が大好きなリピーターで、展示について詳しくみんなに教えたがっている、と設定されている。

- ルーシー[111]

- アウストラロピテクス・アファレンシスの女性で、「ルーシー」の愛称のある化石人骨の復元模型(地球館地下2階に展示)をもとにしたキャラクター。女性の大先輩であることにちなみ、女子中高生向けのイベント「ルーシーと私の楽しむカガクの時間」(文部科学省と科学技術振興機構が行った「女子中高生の理系進路選択支援事業」委託業務)で使用。

- ケラノスケ[112]

- 国立科学博物館のマナーキャラクター。トリケラトプスの子ども。誕生日は1月10日、やさしい性格でのんびりやと設定されている。

ミュージアムグッズ

オリジナルフィギュア

国立科学博物館の所蔵品をフィギュア化した「科博所蔵品再現モデル」と「国立科学博物館カプセルミュージアム[113]」が販売されている。監修は国立科学博物館、造形企画制作は海洋堂、開発・販売元はジーン(THE STUDY ROOM)。

- 科博所蔵品再現モデル

2004年11月2日、新館(現・地球館)のグランドオープンを記念して発売。地球館の代表的な展示物が題材。全12種類。税込950円。 発売されたモデルとその標本の展示場所は以下の通り。

|

|

|

- 国立科学博物館カプセルミュージアム(2015年3月現在:販売終了)

2007年4月17日、日本館のリニューアルオープンを記念して発売。日本館の代表的な展示物が題材。全9種類。税込300円。発売されたモデルとその標本の展示場所は以下の通り。

|

|

上野本館構内の埋蔵文化財

- 上野忍岡遺跡

上野公園内に位置する国立科学博物館本館は、縄文・弥生時代から古墳時代の遺跡、あるいは幕末維新期の動乱で焼失した、江戸時代の寛永寺子院群の遺構を地下に包含する上野忍岡遺跡(うえのしのぶがおかいせき)の一角を占めている。1994年より、博物館の新館整備など再開発に伴う考古学上の発掘調査が行なわれ、当時上野本館正面に設置されていたザトウクジラの模型(現在はシロナガスクジラのものが展示されている)基礎部分(屋外展示模型地点)と、本館裏手にあった「たんけん館」跡地部分が発掘調査された。

発掘の結果、江戸時代の寛永寺の子院であった青龍院(しょうりゅういん)の礎石、地下室(ちかむろ)や井戸などの遺構の他、江戸時代(17世紀末から18世紀初頭頃)の陶磁器、土器、火災で焼けた大量の瓦などが出土した。変わった出土物では、当時のベトナムである「安南」から舶来した染付「安南染付」の破片が挙げられる。さらに古い時代の遺構・遺物には、弥生時代の竪穴建物跡、古墳時代の埴輪片が出土した。隣接する西洋美術館構内では、古墳時代の竪穴建物跡が多数確認されている。

上野本館構内での発掘調査はこれまでに2回行なわれ、調査成果は発掘調査報告書にまとめられ、台東区内はもちろん東京都内の公共図書館等に配布され、自由に閲覧できる。

- 関連文献

- 国立科学博物館上野地区埋蔵文化財発掘調査委員会編 1995 『上野忍岡遺跡:国立科学博物館(たんけん館・屋外展示模型地点)』

- 台東区文化財調査会 2001 『国立科学博物館:おれんじ館地点』埋蔵文化財発掘調査報告書10集。

- 小俣悟 1996 「台東区の遺跡」『武蔵野』74巻2号。

- ※発掘調査報告書の他に、台東区教育委員会により、上野公園内を始めとする区内の考古学上の遺跡を紹介した少冊子『台東区の遺跡』が年度毎に作成され、無償配布されている。

- 国立科学博物館編 1977 『国立科学博物館百年史』

Remove ads

関連する人物

要約

視点

館長

(カッコ内は在職年)

|

|

研究者

現職

(2013年4月時点)[115]

動物研究部

- 倉持利明 - 獣医学者。動物研究部長、昭和記念筑波研究資料館長。

|

|

|

植物研究部

|

|

|

地学研究部

|

|

|

人類研究部

- 溝口優司 - 人類学者。人類研究部長。

- 人類史研究グループ

理工学研究部

標本資料センター

- 窪寺恒己 - 海洋生物学者。コレクションディレクター、分子生物多様性研究資料センター長。

産業技術史資料情報センター

退職

(生年順、カッコ内は生年、没年)

|

|

その他

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads