トップQs

タイムライン

チャット

視点

森町 (北海道)

北海道茅部郡の町 ウィキペディアから

Remove ads

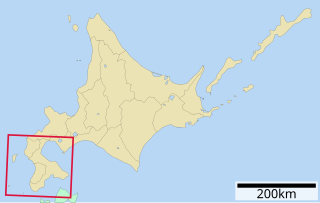

森町(もりまち)は、北海道渡島総合振興局管内中部にある町。茅部郡に属する。

Remove ads

概要

地名の由来

町名の由来はアイヌ語の「オニウシ」(樹木の多くある所の意)の意訳。 北海道内の町で、唯一、「ちょう」ではなく「まち」と呼ぶ自治体である[2]。

地理

要約

視点

国土交通省 国土画像情報(カラー空中写真)(現・地図・空中写真閲覧サービス)の空中写真を基に作成。

位置

渡島管内中部に位置。北部は内浦湾(噴火湾)に面する。他三方は山岳地帯で、町東部には駒ヶ岳がある。沿岸部および駒ヶ岳西部を国道5号、函館本線が縦貫する。

地形

山岳

- 駒ヶ岳 (1,131m)

- 砂原岳 (1,113m)

河川

- 主な川

- 鳥崎川 (20.8km)

- 尾白内川 (12.6km)

- 桂川 (10.8km)

- 濁川 (10.6km)

- 宿野辺川 (10.0km)

- 茂無部川 (9.5km)

- 主な滝

- 鳥崎大滝 (5.1m) 、三階滝 (36.0m) 、清滝 (30.0m) 、矢別滝 (6.0m) 、桂滝 (4.8m) 、小滝 (3.0m)

湖沼

- 主な沼

気候

気温が30℃以上に上がったり、氷点下15℃以下まで下がることは珍しい、北海道でも温暖な地で、積雪も少ない[3]。2002年から2020年までの平年値による年平均気温は8.2℃、年降水量は1074.8mm[4]。

地域

住宅団地

- みどりヶ丘団地

消滅集落

2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口0人の消滅集落となっている[6]。

- 森町 - 字清滝、字桂川、字三岱、字栗ケ丘

人口

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 森町と全国の年齢別人口分布(2005年) | 森町の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 森町

■緑色 ― 日本全国 | ■青色 ― 男性 ■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

森町(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

隣接自治体

Remove ads

歴史

要約

視点

古代

中世

- 戦国時代

- 安土桃山時代

近世

- 江戸時代

- 1640年 - (寛永17年)駒ヶ岳が有史始まって以来の大噴火。直下の湾岸一帯に大津波が発生し、被害をもたらす。

- 1661年 - (寛文元年) 鷲ノ木地区の和人戸口が増加し、「鷲ノ木村」と称するようになった。一説によると1624年の可能性もある[11]。

- 1666年 - (寛文6) 円空上人が、砂原村内浦神社に仏像1体を奉納[12]。

- 1694年 - (元禄7年)駒ヶ岳噴火、火山雷を伴う大噴火。

- 1738年 - (元文3年)鷲ノ木村が本村となり、森・蛯谷古丹・棒美・本茅部・石倉を支村して村落が形成されていった。

- 1751年 - (宝暦元年)ニシンの漁場(茅部場所)として沿岸部に集落が形成された[13]。

- 1757年 - (宝暦7年)この頃茅部場所では、加工技術が発達していなかったことから、豊漁だったニシンが大量に放置されていた。そのため、これを土中に埋め、その上に鯡供養塔を建てた[13]。

- 1765年 - (明和2年)駒ヶ岳噴火。

- 1784年 - (天明4年)駒ヶ岳噴火。

- 1789年 - (天明9年)鎮撫隊の利用に供する為、馬20頭を砂原より海上絵鞆に送る。これをもって蝦夷地馬飼育の起源とする見解がある。また、このころ、砂原が茅部場所枝村鷲ノ木より別れ一村をなす。

- 1791年 - (寛政2年)菅江真澄が砂原村に来村する。

- 1796年 - (寛政8年) 英国船プロビデンス号が内浦湾に入り、噴火湾と命名。

- 1799年 - (寛政11年)東蝦夷地が幕府の直轄となり、砂原に分屯陣屋を設置する。

- 1805年 - (文化2年)加賀屋半左衛門が元濁川地区(濁川カルデラ)に温泉場の開設を幕府へ願い出、間宮林蔵が巡見に来て、温泉場の開発が始まる。

- 1856年 - (安政3年)南部藩により現砂原3丁目に砂原分屯所(南部陣屋)が作られていた[14]。また同年駒ヶ岳が大噴火する。

- 1858年 - (安政5年)箱館六ケ所が箱館奉行所より正式に「村」となったのをきっかけに、森・尾白内が鷲ノ木村より独立し、森村・尾白内村が成立した。

近代

- 明治時代

- 1868年 - (明治元年)榎本武揚・土方歳三を初めとした旧幕府軍が江戸品川沖を出港し、開陽・回天など8隻が鷲ノ木沖に到着し、箱館戦争の始まりとなった。この旧幕府軍にはジュール・ブリュネやアンドレ・カズヌーヴらフランス人士官らが参加していた。上陸後、榎本軍は、森・尾白内・砂原と移動し、四軒町・会所町・彦澗・松屋崎に台場を設けた。

- 1872年 - (明治5年) 開拓使森出張所を設置、管轄は森村、尾白内村、鷲ノ木村、宿野辺村の4村であった。函館に次ぐ道南の主要地となる。また、同年、森村産出の茅部栗を材木とし、日本では初と言われる防腐処理(防腐剤は鷲ノ木村で湧出していた石油を使用)を施された桟橋が築造され、完成とともに室蘭港との定期便が運行された。

- 1873年 - (明治6年) 札幌本道(日本初の本格的馬車道)の開通に伴い駅逓所ができる。札幌本道は、函館~森間は道路、森~室蘭間が海路とされた。また、同年10月にベンジャミン・スミス・ライマンにより鷲ノ木の地質調査が実施された。

- 1875年 - (明治8年) 砂原出張所の廃止により掛澗、砂原、鹿部、熊泊、臼尻、尾札部が森出張所に業務移管された。同年、鷲ノ木村より独立した蛯谷村、石倉村が加わり、更に翌年に落部村も加わり13ヶ所の村を管轄した(1876年頃まで)。

- 1878年 - (明治11年) 平取集落を目指し、函館を出発したイザベラ・バードが森村の旅館で一泊し、当時の村の様子を日本奥地紀行へ書き記した。

- 1880年 - (明治13年) 鷲ノ木・蛯谷・石倉の三村を管轄する役場ができる(鷲ノ木外二ヶ村戸長役場)。砂原村戸長役場が設置される。

- 1881年 - (明治14年) 森・尾白内・宿野辺の三村を管轄する役場(森外二ヶ村戸長役場)ができる。

- 1889年 - (明治22年) 鷲ノ木外二ヶ村戸長役場と森外二ヶ村戸長役場が統合し、森外5ヶ村を管轄する役場が成立する。初代戸長に三井勝用が就任する。

- 1902年 - (明治35年) 二級町村として茅部郡森村が誕生する。範囲は亀田郡宿野辺村(しゅくのべ)、茅部郡森村、尾白内村(おしろない)、鷲ノ木村、蛯谷村、石倉村が6ヶ村が合併したものである。初代村長に佐野義政が任命された。

- 1906年 - (明治39年) 砂原村と掛澗村が合併し、二級町村として砂原村が成立する。

- 1907年 - (明治40年) 森村が一級町村に昇格する。

- 大正時代

- 1920年 - (大正9年) 葛原猪平により本格的な冷凍工場としては日本初となる森冷凍工場(後に葛原冷蔵となる。)を設立、関東大震災時には、東京へ北洋サケ等を搬入し、冷凍魚の価値を広めた。

- 1921年 - (大正10年) 函館支庁管内の福山町・上磯町・八雲町についで4番目の町政が施行され森町となる。初代町長に二代目村長の林昌雄が就任した。

- 昭和時代(戦前)

現代

- 昭和時代(戦後)

- 1954年 - (昭和29年) 昭和天皇、香淳皇后のお召し列車が森駅に停車。駅前奉迎が行われた[15]。

- 1961年 - (昭和36年) 森町大火発生、市街地の大半が焼失する。

- 1970年 - (昭和45年) 砂原村が町制施行して砂原町となる。

- 平成時代

- 町村合併後-新「森町」

災害史

森町大火

出火元は市街地中心の飲食店「お富」で、客の投げ捨てたタバコによるものである。

火災を拡大させた原因は、出火が真夜中であり通報が遅れたこと、建物が密集している市街地であったこと、風が強かったことに加え、町内に大火の前例がないため消防設備等の対策がなかったことである。そのため、最終的に長万部町や函館市など11市町村から応援に駆け付けたものの、消防署や銀行、病院、工場など町の主要施設が焼失することとなり、その被害は市街地の約三分の一を占めた。

住宅を無くした町民は応急仮設住宅が完成する12月1日までは森小学校・森中学校や各保育所を避難所とし、厳冬を目前にした復興事業は5ヵ年を要した。

Remove ads

政治

行政

町長

- 歴代町長

・湊美喜夫(1971年?月?日 - 2008年10月19日 )

不祥事

- ※町長経験者が2代続けて逮捕される異例の事態となった。

ふるさと納税

2017年度のふるさと納税制度による納税額は29億円を上回る規模となり、全国でもトップクラスとなった。 一方、制度を所管する総務省からは海産物を中心とした高額返礼品は不適切と判断されており、制度が見直された2019年6月からは4か月に限った参加(指定)措置となっている[18][19]。

施設

警察

- 本部

- 警察署

郵便局

- 主な郵便局

- 森郵便局(集配局)

- 砂原郵便局

- 駒ケ岳郵便局

- 石倉郵便局

対外関係

姉妹都市・提携都市

国内

- 姉妹都市

経済

基幹産業は漁業、農業。町北西部の濁川地区には温泉と地熱発電の北海道電力森発電所がある。

第一次産業

農業

- 都カボチャの産地

- スモモ、ブルーベリーの栽培が盛ん

- きゅうり

- トマト

- 馬鈴薯

- ブルーベリー

- プルーン

- 都かぼちゃ

- 農業協同組合

- 新函館農業協同組合(JA新はこだて)森支店

漁業

- 石倉漁港

- 蛯谷漁港

- 鷲ノ木漁港

- 掛澗漁港

- 砂原漁港

- 沼尻漁港

- 漁業協同組合

- 森漁業協同組合

- 砂原漁業協同組合

第三次産業

物流

拠点を置く企業

Remove ads

教育

高等学校

- 道立

中学校

- 町立

- 森町立森中学校

- 森町立砂原中学校

小学校

- 町立

- 森町立森小学校

- 森町立鷲ノ木小学校

- 森町立さわら小学校

休校・廃校

- 廃止された小学校

- 赤井川、姫川、三岱、石谷、石倉、尾白内、駒ヶ岳

- 廃止された中学校

- 赤井川、石倉、石谷、尾白内、駒ヶ岳、濁川

- 休校された小学校

- 濁川

交通

鉄道

中心となる駅:森駅

かつては、駒ヶ岳駅 - 森駅間に東山駅、姫川駅が、森駅 - 石倉駅間に、桂川駅、石谷駅、本石倉駅が存在したが、これら5駅は利用者僅少のため2017年から2022年にかけて廃止された。

鉄道路線

北海道旅客鉄道(JR北海道)

北海道旅客鉄道(JR北海道)

バス

- 函館バス(共同運行会社を含む)

- 森町地域公共交通バス「もりっくる」

- 町中心部 - 駒ヶ岳・赤井川、濁川、尾白内・砂原[24]

道路

高速道路

- 東日本高速道路(NEXCO東日本)

国道

道道

道の駅

航路

港湾

観光

名所・旧跡

観光スポット

文化・名物

文化財

登録有形文化財

- 斉藤家住宅(旧盛田家住宅)主屋

史跡

- 東蝦夷地南部藩陣屋跡 砂原陣屋跡

- 鷲ノ木遺跡

その他の文化財

- 茅部の鯡供養塔 - 道指定有形文化財、JR石谷駅前野外展示

- 茅部の栗林 - 道指定天然記念物、青葉ヶ丘公園内

- 冷凍機械 - 森町指定文化財

- 三界萬霊塔 - 森町指定文化財

- 行幸柳 - 森町指定文化財

名産・特産

出身関連著名人

- 函館孫作 - 大正・昭和期の騎手・調教師(第1回東京優駿大競走優勝騎手)

- 村井資長 - 早稲田大学第10代総長

- 日野西義輝 - 日本電気化学社長・日立ランプ取締役・村井資長の兄

- 竹森巧 - お笑い芸人(アップダウン)

- 所哲也 - 元北海道武蔵女子短期大学学長

- 吉田雄人 - 北海道森高等学校野球部監督、元プロ野球選手[25]

- 鳥潟さくら - クラリネット奏者

- 木村和範 - 統計学者・北海学園大学学長

- 森乃里治重 - 元大相撲力士

- 松田一輝 - 漫画家

- 佐々木伸 - ジャーナリスト

- 川村善八郎 - 元衆議院議員

- 梶谷恵造 - 元森町町長

- 鈴木恵介 - ばんえい競馬騎手(現役3000勝達成、史上最短記録保持者)[26][27]

- 南野雪花 - 小説家、漫画原作者

作品

森町を舞台とした作品

小説

- クラウドの城(大谷睦)

ドラマ

- 鉄オタ道子、2万キロ(第7話「北海道・渡島沼尻駅/レトロ列車で秘境駅へ」)

参考文献

- 小井田武・高木崇世芝 『森町の歴史散歩』森地方史研究会 (1982年10月20日)

- 北海道森町.森町史写真集森町のうつり変わり (1988年12月1日)

関連項目

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads