トップQs

タイムライン

チャット

視点

天文遺産の一覧

ウィキメディアの一覧記事 ウィキペディアから

Remove ads

天文遺産の一覧(てんもんいさんのいちらん、Astronomical Heritage list)は、国際記念物遺跡会議(ICOMOS)と国際天文学連合(IAU)が共同で行った主題研究(Thematic study)で取り上げられた天文学に関する文化資産の事例、及び、すでに世界遺産として登録されている物件のうち天文学に関するものをまとめたリストである[1]。ICOMOSとIAUはこのリストに掲載された文化資産を天文遺産(Astronomical Heritage)と呼んでいる。ただし、天文遺産について世界遺産のような独自の登録制度が設けられているわけではない[2]。

リスト

要約

視点

さらに見る ID No., 名称 ...

| ID No. | 名称 | 所在地 | 内容・公式サイト個別リンク | 画像 | テーマ | 区分 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 5 | ラスコー洞窟の天文学的岩板 | 北緯45度3分17秒 東経1度10分44秒 |

マドレーヌ文化初期に描かれたと思われる洞窟の壁画の中には自然暦、天文暦、プレアデス星団とヒアデス星団などのアステリズムの表現および古代の宇宙論を含む天文学的事項を表したと思われるものもある。 ⓘThe Astronomical Rock Panels in the Lascaux Cave, France |

|

先史時代前期 | 世界遺産「ヴェゼール渓谷の先史的景観と装飾洞窟群」の構成資産 |

| 6 | ストーンヘンジ世界遺産 | 北緯51度10分44秒 西経1度49分34秒 |

ストーンヘンジの本体は冬至の日没と夏至の日の出の方向を結ぶ至点軸(ほぼ南西から北東方向)に沿って配置されている。世界遺産の指定範囲内にあるウッドヘンジ、ダーリントン・ウォールズ(英語版)などの先史時代の遺跡にも天文学的な特徴が多く見られる。 ⓘStonehenge World Heritage Property, United Kingdom |

|

先史時代後期のヨーロッパ | 世界遺産「ストーンヘンジ、エーヴベリーと関連する遺跡群」の構成資産 |

| 8 | オドリのストーンサークル(ポーランド語版) | 北緯53度53分54秒 東経17度59分35秒 |

ヴダ川(英語版)の右岸にある大きな墓地の一角にある直径15〜33mの12個のストーンサークル(うち2つは一部が欠損)からなる。それぞれは16〜29個の立石で構成されており、円の中央には1つまたは2つのモノリスがある。20世紀初頭に先駆的な天文考古学の調査が行われた。 ⓘThe Stone Circles at Odry, Poland |

|

先史時代後期のヨーロッパ | |

| 9 | ボカ・デ・ポトレリージョス(英語版) | 北緯26度2分40秒 西経100度38分40秒 |

メキシコで最も重要なペトログリフ遺跡の1つで、砂漠の中にある山腹などに分布する4,000枚以上の岩石と岩板からなる。岩絵の中には太陰暦を示す記号、至点と分点の時の太陽の出入りの地平線上の位置や、鹿の繁殖周期と月の周期の関連性を示すものがある。 ⓘBoca de Potrerillos, Mexico |

|

先コロンブス期のアメリカ | |

| 10 | カグアナ(英語版) | 北緯18度17分41秒 西経66度46分52秒 |

13カ所のメソアメリカの球戯の1種であるバテイ(英語版)の球技場で、円形の中央にモノリス、周囲の石にタイノ族が彫った天体などを表現するペトログリフが見られる。球技場は特定のルールに従って配置されたものであり、天体観測または天文現象の予測に用いられたと考えられる。 ⓘCaguana, Puerto Rico |

|

先コロンブス期のアメリカ | |

| 11 | チャンキーヨ | 南緯9度33分41秒 西経78度13分39秒 |

海岸の砂漠に位置する要塞と祭祀の中心地で、13基の塔と東西の観測点からなる太陽観測所がある。 ⓘChankillo, Peru |

|

先コロンブス期のアメリカ | 世界遺産 |

| 12 | ビニャ・デル・セロ(スペイン語版) | 南緯27度54分9秒 西経70度1分51秒 |

1400年前後のディアギータ(英語版)・インカの冶金の中心地である。遺跡にはウシュヌ(英語版)というピラミッド状の祭壇があり、周囲の山々と組み合わせて2つの至点での日の出の位置を示す。 ⓘViña del Cerro, Chile |

|

先コロンブス期のアメリカ | 世界遺産「カパック・ニャン」の構成資産 |

| 13 | ナバホ族の星の天井 | 北緯36度30分0秒 西経107度0分0秒 |

ナバホ地域の全域に洞窟の天井に1つから数百の十字形の印が描かれるまたは刻まれる「星の天井」が存在し、星の観測から発展してきたナバホ族の天文学を示す。 ⓘNavajo star ceilings, USA |

先住民の天文学的応用 | ||

| 14 | アティチュイティ・ルガ | 南緯23度7分58秒 西経134度58分14秒 |

マンガレヴァ島の最南端にある高原であり、テ・ルア・ラと呼ばれる祭壇がある。19世紀中期からの天文考古学の記録によると、この祭壇での至点の観測結果は太陰暦の校正、雨季と乾季の相互移行の決定およびパンノキの収穫の予測に影響を及ぼす。 ⓘAtituiti Ruga, French Polynesia |

|

先住民の天文学的応用 | |

| 16 | 陶寺(英語版)観星台 | 北緯35度52分56秒 東経111度29分55秒 |

龍山文化の城郭都市遺跡・陶寺遺跡の天文台で、運用時期は紀元前21世紀〜紀元前20世紀だと見られる。 ⓘTaosi observatory, China |

古代および中世の極東 | ||

| 17 | 登封観星台(中国語版) | 北緯34度23分59秒 東経113度8分28秒 |

登封の歴史的建造物の1つで、現存する元代築の観星台のグノモンの効果は当時の中国で最も良いものである。近くには唐代の周公測景台(中国語版)がある。 ⓘDengfeng observatory, China |

|

古代および中世の極東 | 世界遺産「「天地の中央」にある登封の史跡群」の構成資産 |

| 18 | 北京古観象台 | 北緯39度54分22秒 東経116度25分43秒 |

明代の1442年築の高さ14mの煉瓦造の高台で、北京古城壁の一部である。頂上には清で活動した宣教師のフェルディナント・フェルビーストらが作った渾天儀、天球儀、四分儀、六分儀などの8つの青銅製機器がある。 ⓘBeijing ancient observatory, China |

|

古代および中世の極東 | |

| 19 | 瞻星台 | 北緯35度50分7秒 東経129度13分9秒 |

東洋最古の天文台として知られる新羅時代築の高さ9.17mの石塔である。 ⓘCheomseongdae observatory, Republic of Korea |

|

古代および中世の極東 | 世界遺産「慶州歴史地域」の構成資産 |

| 20 | ジャイプルのジャンタル・マンタル | 北緯26度55分29秒 東経75度49分28秒 |

ムガル帝国時代の1734年築の天文台であり、高い精度を持つレンガ、石膏または青銅で造られた19体の天体観測用の機器または機器グループがある。 ⓘThe Jantar Mantar at Jaipur, India |

|

インド | 世界遺産 |

| 21 | テーベ西部のセンムト(英語版)の墓 | 北緯25度44分10秒 東経32度36分45秒 |

墓室の天井には現在までに発見された最も古い古代エジプトの天体図がある。そこでエジプト暦の12か月、メスヘチュやデカン(英語版)を含む星座、火星以外の惑星が確認できる。 ⓘThe Tomb of Senenmut at Western Thebes, Egypt |

|

古代エジプト | |

| 22 | カルナックのアメン神殿 | 北緯25度43分5秒 東経32度36分45秒 |

神殿全体は冬至(中王国時代の暦法では大晦日と見られる)の日の出の方向に面しており、立地も至点の連接線がナイル川の流れに垂直する唯一の場所である。 ⓘThe Temple of Amun at Karnak, Egypt |

|

古代エジプト | 世界遺産「古代都市テーベとその墓地遺跡」の構成資産 |

| 23 | デンデラのハトホル神殿 | 北緯26度9分55秒 東経32度39分23秒 |

プトレマイオス朝の神殿複合体で、イシス誕生神殿はシリウスの地平線を出る方向に向かっており、ハトホル神殿のチャペルの天井にはカレンダーやデンデラの黄道帯(英語版)の彫刻がある。 ⓘThe Temple of Hathor at Dandara, Egypt |

|

古代エジプト | |

| 24 | ギザのピラミッドと関連建物 | 北緯29度58分40秒 東経31度8分5秒 |

ギザの三大ピラミッドの四面はいずれも正確に東・西・南・北の基本の4方位に面しているため、天の北極を周回する沈まない星の観測によって実現したものだと考えられる。また、スフィンクス像は春分の日の出の方向に面している。 ⓘThe pyramids of Giza and related buildings, Egypt |

|

古代エジプト | 世界遺産「メンフィスとその墓地遺跡- ギーザからダハシュールまでのピラミッド地帯」の構成資産 |

| 25 | ナパタ(英語版)(バルカル山とヌリを含む) | 北緯18度32分5秒 東経31度50分4秒 |

ナパタはアメン崇拝の中心地であり、バルカル山の山麓にはナイル川の流れと垂直する方向に面する神殿が建てられた。ナイル川の対岸にはタハルカ(英語版)が建てたアメンの神殿があり、彼の治世中は新年の日没の方向に面していた。ヌリの墓地にあるピラミッド群の基部の対角線はいずれも東西または南北の基本方向に正確に合っている。 ⓘNapata, Sudan (including Djebel Barkal and Nuri) |

|

古代エジプト | 世界遺産「ゲベル・バルカル」の構成資産 |

| 26 | アテネのプニュクス | 北緯37度58分18秒 東経23度43分10秒 |

アテナイのアクロポリス西側の高台にある古典時代の議場で、天文学者のメトンはそこでヘリオトロピオンという至点観測用の機器を設置し、近辺のリカヴィトスの丘での観測結果とも用いてメトン周期を計算した。 ⓘThe Pnyx, Athens, Greece |

|

古典世界 | |

| 27 | アラトリのアクロポリス | 北緯41度43分35秒 東経13度20分32秒 |

古代ローマの時代にモルタルなしで作られた城郭都市で、全体はふたご座の形である。 ⓘAcropolis of Alatri, Italy |

|

古典世界 | |

| 28 | ローマのパンテオン | 北緯41度53分55秒 東経12度28分37秒 |

直径43.3mのキューポラの頂上には直径8.3mの円形のオクルスがある。入り口は北向きのため、オクルスから差し込んだ自然光は唯一の光源となり、光線の照射位置は年間を通じて変化する。 ⓘThe Pantheon, Rome, Italy |

|

古典世界 | 世界遺産「ローマ歴史地区、教皇領とサン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂」の構成資産 |

| 29 | マラーゲ天文台(英語版) | 北緯37度23分46秒 東経46度12分33秒 |

コペルニクス以前の時代に、イスラム科学における惑星の運動に関する非プトレマイオス体系の開発に重要な役割を果たした天文台である。ペルシアの天文学の中心地だけでなく、トランスオクシアナと小アジアの天文台の建設にも影響を与えた。 ⓘMaragheh observatory, Iran |

|

イスラーム天文学 | |

| 30 | ウルグ・ベク天文台 | 北緯39度40分29秒 東経67度0分20秒 |

15世紀にティムール朝のウルグ・ベクが築いた天文台の地下には子午線に沿う溝があり、その中には大理石から切り出された巨大なスラブ軌道状の四分儀がある。 ⓘUlugh Beg‘s observatory, Uzbekistan |

|

イスラーム天文学 | 世界遺産「サマルカンド ‐ 文化交差路」の構成資産 |

| 31 | モンクウェアマス=ジャロー(英語版) | 北緯54度54分48秒 西経1度22分29秒 |

ウェア川(英語版)とタイン川の河口の近くにあるセント・ピーター教会(英語版)とセント・ポール教会(英語版)からなる。703年〜731年に教会暦に関する研究を行った尊者ベーダは過ごした場所である。 ⓘMonkwearmouth-Jarrow, United Kingdom |

|

ヨーロッパの中世天文学 | |

北緯54度58分49秒 西経1度28分20秒 |

| |||||

| 32 | パルマ洗礼堂(英語版) | 北緯44度48分10秒 東経10度19分50秒 |

パルマ大聖堂に隣接するヨーロッパで最も重要な中世建築の1つである。洗礼盤と祭壇を繋ぐ主軸は2月2日の聖燭祭の日の出の方向と一致するなど、特定の日の太陽の出没の方向を示す要素が多く存在する。 ⓘBaptistery of Parma, Italy |

|

ヨーロッパの中世天文学 | |

| 33 | ストラスブール大聖堂と天文時 | 北緯48度34分55秒 東経7度45分5秒 |

ストラスブールのノートルダム大聖堂内に日時計、天文時計と黄道十二星座に関するレリーフが多く存在する。大聖堂から取り外された一部の時計は現在、同市内のストラスブール装飾芸術美術館(英語版)とルーブル・ノートルダム美術館(英語版)で保存されている。 ⓘStrasbourg Cathedral, France, and astronomical time |

|

ヨーロッパの中世天文学 | 世界遺産「ストラスブールのグラン・ディル」の構成資産 |

| 34 | グリニッジ王立天文台 | 北緯51度28分38秒 東経0度0分0秒 |

1675年〜1676年に建てられたこの建物はグリニッジ標準時の誕生地として知られる。本初子午線(グリニッジ子午線)の定義に用いられたエアリー子午環などが展示されている。 ⓘRoyal Observatory, Greenwich, United Kingdom |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | 世界遺産「マリタイム・グリニッジ」の構成資産 |

| 35 | 喜望峰王立天文台(英語版) | 南緯33度56分4秒 東経18度28分39秒 |

1820年に設置されたアフリカ大陸初の主要な科学機関であり、南半球初の常設天文台でもある。現在は南アフリカ天文台(英語版)(SAAO)の本部で、本館にあるエアリー子午環は南アフリカ国内の地理位置の基準点である。 ⓘRoyal Observatory, Cape of Good Hope, Republic of South Africa |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 36 | ムードン天文台 | 北緯48度48分18秒 東経2度13分52秒 |

フランス初の新式天文台であり、観測設備のほかに天体分光学の装置やジャンサンが使った機器などが入る物理学の実験室も設置される。1926年以降はパリ天文台(ID No.71)の一部となっている。 ⓘMeudon observatory, France |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 37 | ウィルソン山天文台 | 北緯34度13分28秒 西経118度3分31秒 |

1904年に建設された山岳天文台で、ジョージ・エラリー・ヘールが考案した3つの天文台の1つである。ヘールはここで太陽黒点が強い磁場を持つことを発見した。 ⓘMount Wilson observatory, USA |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 38 | ポツダムのアインシュタイン塔 | 北緯52度22分44秒 東経13度3分50秒 |

1920年代にエーリヒ・メンデルゾーンが設計した近代建築の傑作で、当時の中央ヨーロッパにおける構成主義と表現主義建築の最良の例の1つとして広く認識されている。建設当時は最も重要な太陽観測所であり、塔の内部にはエルヴィン・フィンライ=フロインドリヒ(英語版)が設計した太陽の重力場によるスペクトル線の赤方偏移を測定するための塔望遠鏡がある。 ⓘThe Einstein Tower, Potsdam, Germany |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 39 | シュトッケルト電波望遠鏡(英語版) | 北緯50度34分10秒 東経6度43分19秒 |

33,000m²の敷地には25mの電波望遠鏡と10mのミリ波電波望遠鏡がある。1956年〜1995年の稼働期間中はボン大学天文学部(ID No.114)などが使用した。 ⓘStockert radio telescope, Germany |

|

電波天文学の発展 | |

| 40 | 10か国を跨ぐシュトルーヴェの測地弧 | 北緯70度40分12秒 東経23度39分48秒 |

フリードリヒ・ゲオルク・ヴィルヘルム・フォン・シュトルーヴェらは地球の大きさと形状を測定するために、ノルウェーの北海岸から黒海沿岸までに設置した一連の三角点である。国境を跨ぐ最初の子午線弧の測量装置で、東ヨーロッパの地図作製の基礎となった。 ⓘThe Struve geodetic arc |

|

現代の応用天文学 | 世界遺産 |

北緯69度56分19秒 東経23度21分37秒 |

| |||||

北緯69度39分52秒 東経23度36分7秒 |

| |||||

北緯69度2分37秒 東経23度17分15秒 |

| |||||

北緯68度15分18秒 東経22度58分59秒 |

||||||

北緯67度16分36秒 東経23度14分35秒 |

| |||||

北緯66度38分45秒 東経23度46分55秒 |

||||||

北緯66度1分5秒 東経23度55分21秒 |

||||||

北緯68度40分57秒 東経22度44分45秒 |

||||||

北緯66度23分52秒 東経23度43分31秒 |

| |||||

北緯65度49分48秒 東経24度9分26秒 |

| |||||

北緯61度55分36秒 東経25度32分1秒 |

| |||||

北緯60度42分17秒 東経26度0分12秒 |

| |||||

北緯60度16分36秒 東経26度36分12秒 |

||||||

北緯60度4分27秒 東経26度58分11秒 |

||||||

北緯60度5分10秒 東経26度57分38秒 |

| |||||

北緯59度3分28秒 東経26度20分16秒 |

||||||

北緯59度2分54秒 東経26度24分51秒 |

| |||||

北緯58度22分44秒 東経26度43分13秒 |

| |||||

北緯56度50分34秒 東経25度38分6秒 |

| |||||

北緯56度30分5秒 東経25度51分24秒 |

| |||||

北緯55度54分9秒 東経25度26分12秒 |

| |||||

北緯54度55分51秒 東経25度19分0秒 |

| |||||

北緯54度38分4秒 東経25度25分45秒 |

| |||||

北緯54度17分29秒 東経26度2分43秒 |

| |||||

北緯53度33分37秒 東経24度52分11秒 |

||||||

北緯52度17分21秒 東経25度38分58秒 |

||||||

北緯52度12分55秒 東経25度33分12秒 |

| |||||

北緯52度9分38秒 東経25度34分17秒 |

| |||||

北緯48度19分8秒 東経27度52分36秒 |

| |||||

北緯49度33分57秒 東経26度45分22秒 |

| |||||

北緯49度19分48秒 東経26度40分55秒 |

| |||||

北緯49度8分55秒 東経26度59分30秒 |

| |||||

北緯45度19分54秒 東経28度55分41秒 |

| |||||

| 41 | テカポ湖=アオラキ=マウント・クック星空保護区 | 南緯44度0分30秒 東経170度28分42秒 |

テカポ湖の南西には、世界最南端にある天文台(南極大陸の観測所を除く)であるカンタベリー大学のマウント・ジョン大学天文台がある。大気汚染と光害が非常に少ないため、マゼラン雲と銀河中心を観察するのに最適な場所である。 ⓘLake Tekapo - Aoraki - Mount Cook Starlight Reserve, New Zealand |

|

「空への窓」:星の光、夜空保護区と天文台 | 世界遺産「テ・ワヒポウナム - 南西ニュージーランド」の構成資産 |

| 42 | 東アルプスとグロースムーグル(ドイツ語版)の星空保護区 | 北緯47度0分0秒 東経14度0分0秒 |

東アルプス星空保護区はウィーンの南西にある200×100kmの楕円形のエリアで、周りの高い山々により光害が遮断されている。グロースムーグル星空オアシスはウィーンの北側にある1.3km²の狭いエリアで、市中心部のシュテファン大聖堂からわずか33km離れた場所である。 ⓘEastern Alpine and Großmugl starlight areas |

|

「空への窓」:星の光、夜空保護区と天文台 | |

北緯48度29分20秒 東経16度13分20秒 |

| |||||

| 43 | 全米天文学大学連合(AURA)天文台 | 南緯30度10分12秒 西経70度48分24秒 |

トロロ山とパチョン山にある2つの望遠鏡のグループからなり、セロ・トロロ汎米天文台の4mのブランコ望遠鏡、8mのジェミニ南望遠鏡、4.2mのSOAR望遠鏡と8.2mの大型シノプティック・サーベイ望遠鏡(建設中)がある。 ⓘAURA Observatory, Chile |

|

「空への窓」:星の光、夜空保護区と天文台 | |

南緯30度14分24秒 西経70度44分6秒 |

| |||||

| 44 | ハワイのマウナ・ケア天文台 | 北緯19度49分30秒 西経155度28分25秒 |

マウナ・ケアは太平洋の海底からの標高差が最も大きい場所であるため、山頂の気圧はわずか600mbである。山頂の空気は非常に乾く、雲もほとんどないため、天体からの赤外線やサブミリ波の放射を測定するのに適している。そのため、W・M・ケック天文台、すばる望遠鏡、ジェミニ北望遠鏡、イギリス赤外線望遠鏡、カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡、ジェームズ・クラーク・マクスウェル望遠鏡、カルテクサブミリ波天文台、サブミリ波干渉計など多くの観測施設は山頂に設置されている。 ⓘMauna Kea Observatory, Hawaii, USA |

|

「空への窓」:星の光、夜空保護区と天文台 | |

| 45 | カナリア諸島の天文台群 | 北緯28度46分0秒 西経17度53分0秒 |

ラ・パルマ島のロケ・デ・ロス・ムチャーチョス天文台とテネリフェ島のテイデ天文台(英語版)からなり、その歴史は1856年にスコットランド王室天文官がテネリフェ島で行った天体観測まで遡ることができる。赤道に近いが、熱帯低気圧の影響範囲外にあるのに加え、標高は約2,400mで貿易風により生じた逆転層の上方に位置するため、乱気流と雲の影響をほとんど受けない。ガンマ線バーストの光学対応天体、褐色矮星および銀河系にある恒星サイズのブラックホールの証拠などが観測された最初の場所である。 ⓘCanarian observatories, Spain |

|

「空への窓」:星の光、夜空保護区と天文台 | |

北緯28度18分0秒 西経16度30分0秒 |

|

テイデ天文台周辺は世界遺産「テイデ国立公園」の構成資産 | ||||

| 46 | オマーンにおける灌漑の天文学的時間計算 | 北緯23度5分58秒 東経57度18分36秒 北緯22度18分11秒 東経58度4分6秒 北緯22度32分18秒 東経58度7分0秒 北緯22度36分52秒 東経58度8分4秒 |

太陽や星の天体暦を用いて、アフラジという伝統的な灌漑システムから水を分配する時期を決める一連の慣行である。決定方法は地域によって異なるが、概ね日時計による計測、固定の観測点から見た特定の星の位置変化、そして星空の観測の3つのパターンが挙げられる。 ⓘAstronomical timing of irrigation in Oman |

|

先住民の天文学的応用 | 世界遺産「オマーンの灌漑システム アフラジ」に関連 |

| 49 | ID No.6 ストーンヘンジ世界遺産のIAUによる追加説明 | |||||

| 50 | 7つの石の支石墓群 | 北緯38度53分39秒 西経8度1分2秒 |

イベリア半島南西部に点在する186カ所のドルメンであり、特にポルトガルアレンテージョ地方のエヴォラ県・ポルタレグレ県の県境付近およびスペインエストレマドゥーラ州のバダホス県とカセレス県に多い。うち177体は日の出または月の出の方向に向かっている。保存状態が良いバレンシア・デ・アルカンタラのドルメン群は3つグループに分けられている。 ⓘSeven-stone Antas, Portugal/Spain |

|

先史時代後期のヨーロッパ | |

北緯39度27分0秒 西経7度40分30秒 |

| |||||

北緯37度48分0秒 西経8度16分14秒 |

||||||

北緯38度6分0秒 西経8度43分7秒 |

||||||

北緯38度54分0秒 西経9度13分0秒 |

| |||||

北緯39度0分0秒 西経6度25分15秒 |

| |||||

北緯39度23分48秒 西経7度18分1秒 |

| |||||

北緯38度0分0秒 西経7度8分36秒 |

| |||||

| 51 | ID No.11 チャンキーヨのIAUによる追加説明 | |||||

| 52 | ID No.35 喜望峰王立天文台のIAUによる追加説明 | |||||

| 53 | ID No.41 アオラキ=マウント・クック星空保護区のIAUによる追加説明 | |||||

| 58 | ID No.6 ストーンヘンジ世界遺産のUNESCOによる世界遺産の説明 | |||||

| 59 | 空への窓 | ID No.43 全米天文学大学連合天文台、No.44 ハワイのマウナケア天文台群、No.45 カナリア諸島の天文台群の集約 | ||||

| 60 | ID No.5 ラスコー洞窟の天文学的岩板のUNESCOによる世界遺産の説明 | |||||

| 61 | ID No.17 登封観星台のUNESCOによる世界遺産の説明 | |||||

| 62 | ID No.20 ジャイプルのジャンタル・マンタルのUNESCOによる世界遺産の説明 | |||||

| 63 | ID No.22 カルナックのアメン神殿のUNESCOによる世界遺産の説明 | |||||

| 64 | ID No.24 ギザのピラミッドと関連建物のUNESCOによる世界遺産の説明 | |||||

| 65 | ID No.25 ナパタ(バルカル山とヌリを含む)のUNESCOによる世界遺産の説明 | |||||

| 66 | ID No.28 ローマのパンテオンのUNESCOによる世界遺産の説明 | |||||

| 67 | ID No.30 ウルグ・ベク天文台のUNESCOによる世界遺産の説明 | |||||

| 68 | ID No.33 ストラスブール大聖堂と天文時のUNESCOによる世界遺産の説明 | |||||

| 69 | ID No.34 グリニッジ王立天文台のUNESCOによる世界遺産の説明 | |||||

| 70 | ID No.40 シュトルーヴェの測地弧のUNESCOによる世界遺産の説明 | |||||

| 71 | パリ天文台 | 北緯48度50分11秒 東経2度20分12秒 |

現存する最も古い天文台の1つで、1667年〜1672年築の本館、19世紀築の東別館と1845年にフランソワ・アラゴが追加したキューポラからなる。本館はクロード・ペローが設計したものであり、完成後にオーズー、ピカール、カッシーニ1世、レーマーなどの天文学者が活躍していた。館内2階にはカッシーニ1世とカッシーニ2世が造ったパリ子午線を示すマークがある。 ⓘObservatoire de Paris, France |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 72 | ID No.71 パリ天文台のIAUによる追加説明 | |||||

| 73 | ニューサウスウェールズ州のシドニー天文台(英語版) | 南緯33度51分35秒 東経151度12分17秒 |

1858年に運用を開始した3代目のシドニー天文台は1874年の金星の太陽面通過の観測が行われた場所であり、1982年以降は天文学博物館および公開天文台となる。なお、1788年の初代の天文台は天文台の丘の麓のドーズ・ポイント(英語版)に、1821年の2代目の天文台はパラマタにあった。 ⓘSydney Observatory, New South Wales, Australia |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | 空とつながる場所「オットフォードの太陽系」に関連 |

| 76 | ピク・デュ・ミディ・ド・ビゴール天文台 | 北緯42度56分15秒 東経0度8分28秒 |

1870年に設立された現在も稼働中の最古の山岳天文台である。ピレネー山脈の海抜3,000m近くの場所にあり、空気は非常に透明であるため、オゾン・宇宙線の測定、パイ中間子の発見、雷の研究、太陽のコロナと粒状斑の観測、惑星表面の観察、地球と月の距離の測定、恒星の磁場の観測などの分野で重要な成果が得られた。また、コロナグラフ、偏光分析法、CCDイメージセンサなどの先駆的な技術の開発にも関与した。 ⓘPic du Midi de Bigorre Observatory, France |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 77 | リスコ・カイド(英語版)とグラン・カナリア島の聖なる山々 | 北緯28度2分37秒 西経15度39分40秒 北緯27度59分7秒 西経15度38分15秒 |

リスコ・カイド天文保護区とロケ・ベンタイガ(英語版)を中心とした聖地という2つのエリアからなり、テヘーダのカルデラとタマダバ自然保護区(スペイン語版)の区域を含む。グアンチェ族などの先住民がテヘーダ・カルデラの聖地で造った洞窟などの建造物の多くは夏至と分点の日の出と日没の方向に面している。これらの建造物は祭礼用のほか、年または季節の経過を記録するものもある。 ⓘRisco Caído and the sacred mountains of Gran Canaria, Spain |

|

先住民の天文学的応用 | 世界遺産「リスコ・カイドとグラン・カナリア島の聖なる山々の文化的景観(スペイン語版)」の構成資産 |

| ||||||

| 78 | ジョドレルバンク天文台 | 北緯53度14分2秒 西経2度18分14秒 |

1945年に使用開始した、現在も稼働中の世界有数の電波天文台である。電波の干渉の少ない田園地帯にあり、敷地中にはラベル望遠鏡(英語版)などの電波望遠鏡がある。宇宙線、隕石や月に関する研究、クエーサーの発見、量子光学、宇宙船の追跡などの分野で重要な成果が得られた。 ⓘJodrell Bank Observatory, United Kingdom |

|

電波天文学の発展 | 世界遺産 |

| 79 | イリノイ大学天文台(英語版) | 北緯40度6分19秒 西経88度13分34秒 |

イリノイ州政府の15,000ドルの予算をもって、1896年に建設されたイリノイ大学の天文台である。20世紀前半にジョエル・ステビンス、ジェーコブ・クンツ(英語版)らによるセレン光電池搭載の光度計や光電測光器の開発と食変光星・アルゴルのセカンダリー・エクリプスの観測はここで行われたため、測光と検出器技術の変革が起きた地である。 ⓘUniversity of Illinois Observatory, USA |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 82 | バイコヌール宇宙基地 | 北緯45度54分0秒 東経63度18分0秒 |

最初の人工衛星のスプートニク1号、最初の宇宙飛行士、ユーリー・ガガーリンを乗せた有人宇宙船のボストーク1号が打ち上げられた場所であり、多くの宇宙飛行士、宇宙ステーション、探査機を送り出した宇宙基地である。ソ連および後継国のロシアの宇宙開発計画の重要な拠点である。 ⓘBaikonur cosmodrome, Kazakhstan |

|

宇宙遺産 | |

| 83 | タイスの骨 | 北緯45度3分53秒 東経5度16分24秒 北緯44度55分52秒 東経4度53分23秒 |

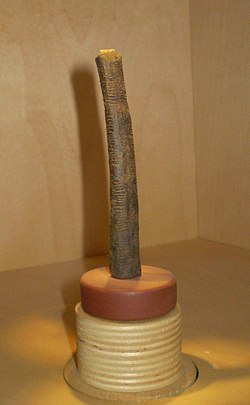

87mm×27mmの牛の肋骨の一部で、両面に長い線、交差する短い線と抉られた跡が多くある。顕微鏡分析によると、これらの痕跡は異なる時期に様々な道具を利用して刻み込まれたものであり、12,000年前のアジール文化(英語版)期の人類が季節と月相の変化を記録したものだと考えられる。 ⓘThe Thaïs Bone, France |

|

先史時代前期 | 可動文化財 |

| 84 | ガイセンクレステルレの装飾プレート(英語版) | 北緯48度23分53秒 東経9度46分17秒 北緯48度30分34秒 東経9度3分55秒 |

カルスト地形の渓谷の中にある洞窟の骨灰層からは後期旧石器時代の芸術作品が多数見つかり、1979年に発掘されたこのオーリニャック文化期の38mm×14.1mm×4.5mmのプレートもその1つである。このプレートはマンモスの象牙の加工品で、表面に腕を上げている人間のレリーフがあり、側面と裏面には88の刻んだ跡がある。88は3ヶ月の日数とほぼ一致するため、オリオン座の観測に関連する妊娠時期の計算道具ではないかと考えられる。 ⓘThe Decorated Plate of the Geißenklösterle, Germany |

|

先史時代前期 | 可動文化財 |

| 85 | イシャンゴの骨 | 南緯0度7分37秒 東経29度36分2秒 北緯50度51分22秒 東経4度25分33秒 |

1950年にゴマの近郊のイシャンゴ遺跡で発掘されたイシャンゴの骨は長さ10cmのわずかに湾曲した暗褐色のヒヒの腓骨である。一端には長さ2mmの石英の刃があるため、ナイフのような切断用の道具だと考えられる。骨の表面には3列の刻み目があり、2つの列に60の、もう1つの列には48の刻み目がある。明らかにランダムな配列ではないため、研究者は計数用の計算機または月相の観測記録だと考えている。 ⓘThe Ishango Bone, Democratic Republic of the Congo |

|

先史時代前期 | 可動文化財 |

| 87 | ID No.42 東アルプスとグロースムーグルの星空保護区のIAUによる追加説明 | |||||

| 90 | 風の塔 | 北緯37度58分27秒 東経23度43分37秒 |

キュロスのアンドロニコス(英語版)が建てたこのヘレニズム後期のギリシア建築はローマ時代のアゴラの東側、アテナイのアクロポリスの北麓にある。ペンテリコ山の大理石で造られた高さ約14m、直径8mの八角形の塔と南側の円筒形の構造からなり、古代に天体観測または天気予報用の建物だと考えられる。外面の8つの面の上部には1つずつのフリーズがあり、それぞれは1つのアネモイを表現している。 ⓘTower of the Winds, Greece |

|

古典世界 | |

| 91 | ID No.77 リスコ・カイドとグラン・カナリア島の聖なる山々のUNESCOによる世界遺産の説明 | |||||

| 92 | ハンブルク天文台 | 北緯53度28分50秒 東経10度14分28秒 |

アルベルト・エルベ(ドイツ語版)が設計したネオバロック様式の建物群で、20世紀初のヨーロッパで最大かつ最も近代的で天文台の1つである。1906年、もともと都心のミラーン門(ID No.136)にあったが、光害や大気汚染により郊外の公園に移転され、各設備は公園内に分布する一連の建物に収容される。 ⓘHamburger Sternwarte, Germany |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

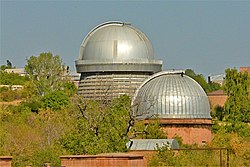

| 93 | プルコヴォ中央天文台 | 北緯59度46分18秒 東経30度19分34秒 |

プルコヴォ天文台はフリードリヒ・ゲオルク・ヴィルヘルム・フォン・シュトルーヴェの監督の下で設立され、1839年に開所した。本館の設計者はアレクサンドル・ブリュッロフ(英語版)である。19世紀には二重星の発見と星表の作製、ベガの年周視差の測定およびシュトルーヴェの測地弧(ID No.40)の設立で有名となった。 ⓘCentral Astronomical Observatory at Pulkovo, Russian Federation |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | 世界遺産「サンクトペテルブルク歴史地区と関連建造物群」の構成資産 |

| 95 | ホルトバージ・プスタと羊飼いの天文学的実践 | 北緯47度33分31秒 東経21度3分20秒 |

ホルトバージ・プスタは乾燥で塩分も多いアルカリ性の土地であるため、農業には不向きである。しかし、羊などの家畜は塩分の多い牧草地や湿地に適応しやすいため、毎年の4月から10月にかけて大勢の羊飼いはラツカ羊(英語版)などの放牧を行う。羊飼いは夜に集落から遠く離れたプスタで放牧するため、時計の普及以前は夜空の星を利用して方位と時間を判断していた。そのため、古代のマジャル人の天文学の知識は豊富で、様々な天体に関する独特な民間伝承が存在する。 ⓘHortobágy Puszta and astronomy in shepherding practices |

|

先住民の天文学的応用 | 世界遺産「ホルトバージ国立公園」に関連、星空保護区 |

| 96 | ネブラ・スカイ・ディスク - 青銅器時代の空の表現 | 北緯51度29分54秒 東経11度57分45秒 |

重さ2kg、直径320mmで、厚さは中心部で4.5mm、縁で1.5mmの青銅製の円盤である。表面中心部には2枚の円形と三日月形の金のプレートがあり、他には32個の小さな金の斑点の装飾がある。また、縁には3つの薄い金の円弧があるが、うち1つは既に取り除かれている。裏面には付着の痕跡はないが、表面の縁には38個の穴がある。 ⓘNebra Sky Disc — Bronze Age representation of the sky, Germany |

|

先史時代後期のヨーロッパ | 可動文化財 |

| 97 | ゼーベルク天文台 | 北緯50度56分2秒 東経10度43分42秒 |

旧天文台は1787年にフランツ・クサーヴァー・フォン・ツァハの計画の下で、ザクセン=ゴータ=アルテンブルク公エルネスト2世(英語版)が私財を投じてフリーデンシュタイン城(英語版)に建設したものである。1840年代以前に荒廃した後、跡地はレストランに改造された。新ゴータ天文台は1859年に建築家のグスタフ・エベルハルト(ドイツ語版)によりゴータの町中に建設され、1934年まで稼働していた。 ⓘSeeberg Observatory, Germany |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

北緯50度56分35秒 東経10度42分31秒 |

| |||||

| 98 | クレムスミュンスター天文台(ドイツ語版) | 北緯48度3分19秒 東経14度7分54秒 |

1748年〜1758年、ベネディクト会のクレムスミュンスター修道院(英語版)に建設された9階建ての天文台である。天文台で19世紀後半のクレムスミュンスター子午線の観測が行われたほか、その気象室は1762年から現在まで場所を変えずに気象観測活動を行う唯一の観測所である。天文台は後期バロック様式の博物館建物の1つでもあり、バロック時代の科学と宗教の密接な関係を示している。 ⓘKremsmünster Observatory, Austria |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 99 | ニュルンベルク城天文台 | 北緯49度27分30秒 東経11度4分35秒 |

1678年、ゲオルク・クリストフ・アイマルト(英語版)はニュルンベルク城で世界初の公開天文台を開設し、四分儀、六分儀、八分儀、望遠鏡、太陽観測装置、時計、プラネタリウムなどを展示した。 ⓘNuremberg castle observatory, Germany |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 100 | ウラニボリとスターニボリ | 北緯55度54分28秒 東経12度41分48秒 |

ティコ・ブラーエはフレゼリク2世の援助の下、当時デンマーク領のヴェン島で同国初の観測施設を設置した。1580年築のウラニボリは16mx16mのレンガ造の建物で、19mの主塔と南北にある直径6mの2つの小さな塔、地下の錬金術室、周辺のルネッサンス様式の庭園などからなる。1584年築のスターニボリはウラニボリから80m離れた南側の地下にあり、地面には5つの円形の塔とドームがある。 ⓘUraniborg and Stellaeburgum, Sweden |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

北緯55度54分25秒 東経12度41分49秒 |

| |||||

| 101 | ダンツィヒのヘヴェリウス天文台(ポーランド語版) | 北緯54度21分15秒 東経18度38分54秒 |

ヤン・ヘヴェリウスが設置したヨーロッパ最古級の私設天文台である。1641年、ヘヴェリウスは4つの建物の屋根にデッキを設置して観測を行った。1650年、ヘヴェリウスは3つの建物の屋根の間に木製のデッキを建て、その上に2代目の天文台を設置した。天文台の内部にはヘヴェリウスの住まい、観測機器の倉庫、図書館、銅版画工房、印刷所もあったが、1679年の火災で焼失した。 ⓘHevelius observatory, Danzig, Poland |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 102 | ケーニヒスベルク天文台(英語版) | 北緯54度42分47秒 東経20度29分40秒 |

フリードリヒ・ヴィルヘルム3世はケーニヒスベルクに天文台を建設する意向を示したため、ヴィルヘルム・フォン・フンボルトは1810年にフリードリヒ・ヴィルヘルム・ベッセルを招き、天文台の建設を要請した。1813年11月に完成された後、ベッセルはここで大気差と年周視差などの測定を通じて、恒星の位置を特定し星表を作製した。また、世界初の皆既日食(1851年7月28日の日食)の写真を撮影した場所である。 ⓘKönigsberg Observatory, Russia |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 104 | リリエンタール天文台(ドイツ語版) | 北緯53度8分28秒 東経8度54分45秒 |

リリエンタールはブレーメン近郊の小さな村であるが、18世紀末にヨハン・シュレーターが設置した巨大な20インチの望遠鏡と1800年に成立した連合天文学会(主な活動内容は小惑星帯の観測であるため、「天体警察」とも言う)の創設地として有名である。 ⓘLilienthal Observatory, Germany |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 106 | ウプサラ天文台 | 北緯59度51分36秒 東経17度38分13秒 |

ウプサラ大学は1480年代に天文学の講座を開設したが、天文台は長らく存在しなかった。1741年、アンデシュ・セルシウスは自宅のセルシウスの家(スウェーデン語版)の屋根裏に初めて天文台を設置し、星の等級の測定とオーロラの研究を行った。現在で「旧天文台」として知られるウプサラ天文台はグスタフ・スヴァンベリ(スウェーデン語版)の監督の下で1853年までに建設された。学芸員のアンデシュ・オングストロームによる太陽のスペクトル線の研究が有名である。1957年に光害により、50km離れたクヴィスタベリ天文台(英語版)に移転された。 ⓘUppsala Astronomical Observatory, Sweden |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 108 | ヴィリニュス天文台(英語版) | 北緯54度40分59秒 東経25度17分11秒 |

トマシュ・ジェブロフスキ(英語版)が設計したヴィリニュス大学の附属天文台は後期バロックと新古典主義の建物で、1753年に建設された。1782年〜1788年のマルチン・クナックフス(英語版)による改修で2つのドリス式の柱のような3階建ての円形の塔が追加された。1876年の火災で大きな損害を受けた後、1882年12月にロシア帝国により閉鎖された。 ⓘVilnius observatory, Lithuania |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 109 | タルトゥ天文台 | 北緯58度22分47秒 東経26度43分18秒 |

フリードリヒ・ゲオルク・ヴィルヘルム・フォン・シュトルーヴェは1820年にドルパット大学附属天文台の台長を務め、在任中にヨゼフ・フォン・フラウンホーファーが設計した望遠鏡を導入し、連星系の研究を行った。シュトルーヴェは1839年にプルコヴォ天文台(ID No.93)に移った後、後任者のヨハン・ハインリヒ・フォン・メドラーは継続的に連星系と皆既日食の観測と研究を行った。天文台は1963年に郊外のトラヴェレに移転された。 ⓘTartu Observatory, Estonia |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | 世界遺産「シュトルーヴェの測地弧」(ID No.40)の構成資産 |

北緯58度15分55秒 東経26度27分59秒 |

|

|||||

| 110 | フルバノヴォ天文台 | 北緯47度52分24秒 東経18度11分29秒 |

1871年にコンコイ=テゲ・ミクローシュ(英語版)が設立した私設天文台で、ハンガリー語名はオージャッラ天文台。2つのドームがあり、1つにはツェルナーの分光器を装備した6インチの屈折望遠鏡がある。1874年と1879年の増築を経て、10.5インチの屈折望遠鏡もある。 ⓘHurbanovo Observatory, Slovakia |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 111 | コンコイ天文台(英語版) | 北緯47度30分0秒 東経18度57分54秒 |

ハンガリー科学アカデミー傘下の天文と地球科学研究センターコンコイ=テゲ・ミクローシュ研究所である。1899年、コンコイ=テゲ・ミクローシュ(英語版)は個人所有のオージャッラ天文台(ID No.110)をハンガリー政府に寄贈したが、1920年にチェコスロバキアが成立すると、ハンガリーのスタッフは退去を余儀されなくなった。そのため、ブダペスト市議会は郊外のスヴァーブヘジ(ハンガリー語版)の丘の上にある土地を新しい天文台に当てがった。最初のドームと子午線室は1921年に、本館は1926年に、大ドームは1928年にそれぞれ完成された。新しい天文台はオージャッラ天文台と同様に測光に重点を置き、1935年までに2巻の変光星オージャッラ星表を出版した。 ⓘKonkoly Observatory, Hungary |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 112 | プラハのクレメンティヌム(英語版)の天文塔 | 北緯50度5分12秒 東経14度24分57秒 |

クレメンティヌム建物群はもともとイエズス会の大学であり、中核建物の図書館にはフレスコ画と地球儀のコレクションがある。附属天文台は1722年築の高さ68mの塔で、1751年にヨゼフ・ステップリング(英語版)により天文台に改造された。研究者は1842年〜1928年に塔で旗を振って正午の時報を行ったほか、1780年代には天文時計の保守と修理も行った。1930年代に郊外のオンドジェヨフ天文台(ID No.205)に移転された。 ⓘAstronomical Tower in Clementinum Prague, Czech Republic |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 113 | キト天文台 | 南緯0度12分54秒 西経78度30分9秒 |

南米最古の天文台で、ガブリエル・ガルシア・モレノとフアン・バウティスタ・メンテン(スペイン語版)の考案に基づいて1873年に建設されたヴィクトリアン建築である。原型のボン天文台(ID No.114)と同様に円筒状のドームが多く設置されており、全体はギリシャ十字の形である。 ⓘQuito Observatory, Ecuador |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 114 | ボン天文台 | 北緯50度43分41秒 東経7度5分51秒 |

ボン旧天文台(ドイツ語版)、アルゲランダー天文研究所(ドイツ語版)(AlfA)、ボン公共天文台(ドイツ語版)、ホーアー・リスト天文台(英語版)の4つの建物からなる。旧天文台はフリードリヒ・ヴィルヘルム・アウグスト・アルゲランダーが集まった資金により、1840年〜1844年に建設されたカール・フリードリヒ・シンケルが設計したギリシャ十字形の建物で、大きなドームと6つの小さな円筒形のドームがある。アルゲランダーは位置天文学と視測光法の研究により、1863年にボン掃天星表を発表した。1899年、フリードリヒ・キュストナーは天体物理学の研究を行い、視線速度を計算するためのスペクトルの撮影に成功した。1950年代以降、郊外にホーアー・リスト天文台とシュトッケルト電波天文台(ID No.39)が建設された。 ⓘBonn Observatory, Germany |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

北緯50度43分48秒 東経7度4分9秒 |

| |||||

北緯50度43分40秒 東経7度5分53秒 |

| |||||

北緯50度9分42秒 東経6度50分55秒 |

| |||||

| 115 | カザン天文台(ロシア語版) | 北緯55度47分27秒 東経49度7分9秒 |

1810年に設立されたカザン大学の旧天文台はロシア初の大学天文台である。1837年に建築家のミハイル・ペトロヴィッチ・コリンフスキー(ロシア語版)が設計した新古典主義建築で、中央の大きなドームにはニコライ・イワノビッチ・ロバチェフスキーが購入した屈折望遠鏡がある。1901年に郊外のカザン大学エンゲルハルト天文台(ID No.158)に移転された。 ⓘKazan Observatory, Russia |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 117 | ポキプシー のヴァッサー大学天文台(英語版) | 北緯41度40分59秒 西経73度53分26秒 |

女子大学であるヴァッサー大学の附属天文台は1864年に設計されたレンガ造の建物で、2階の中央に入り口がある。初代台長はミッチェル彗星を発見したマリア・ミッチェルであり、以後3代の台長も全員は女性であった。 ⓘVassar College Observatory, Poughkeepsie, USA |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 122 | ラ・プラタ天文台(英語版) | 南緯34度54分33秒 西経57度55分56秒 |

ラ・プラタは1882年11月19日に建築家のペドロ・ブノワが設計した計画都市である。1905年に設置されたラ・プラタ国立大学(英語版)の附属天文台もブノワが設計したもので、7ヘクタールの公園内にある1889年〜1895年に建てられた約20棟の建物からなる。 ⓘLa Plata Astronomical Observatory, Argentina |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 124 | マドラス天文台(英語版) | 北緯13度4分5秒 東経80度14分48秒 |

1786年に建設されたインド亜大陸初の近代天文台である。もともとはマイケル・トッピング(英語版)が設計したウィリアム・ペトリー(英語版)の私設天文台であったが、1792年にイギリス東インド会社が取得した後は市内のヌンガンバッカム(英語版)に移転され、後に大三角測量の拠点にもなった。 ⓘMadras Observatory, India |

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | ||

| 125 | ボスカ天文台 | 南緯6度49分28秒 東経107度36分56秒 |

オランダ領東インド天文学協会が1923年に設置したインドネシア国内で現存する最古の天文台である。1951年にインドネシア政府に移管され、1959年以降はバンドン工科大学の施設になっている。天文台は観測機器を大量に寄贈した茶のプランテーションの経営者カレル・アルベルト・ルドルフ・ボスカ(英語版)に因んで名付けられ、天の川の南部と南天の銀河団の有名な観測地の1つである。 ⓘBosscha Observatory, Indonesia |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 126 | ID No.73 ニューサウスウェールズ州のシドニー天文台のIAUによる追加説明 | |||||

| 127 | ヘルワン王立天文台(アラビア語版) | 北緯29度51分31秒 東経31度20分34秒 |

1865年、王立天文台はマフムード・アフマド・ハムディー・アル=ファラキー(英語版)の指揮の下でカイロ北東部のアバシア(英語版)に建てられたが、1904年に現在地に移転された。ヘルワンの石灰岩の台地の上にある高さ15mの塔を中心とした2階建てのレンガ造の建物で、正方形の中庭もある。天文台には1907年にジョン・ヘンリー・レイノルズ(英語版)が寄贈した30インチの反射望遠鏡がある。 ⓘHelwan Khedivial Observatory, Egypt |

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | ||

| 129 | コダイカーナル太陽観測所(英語版) | 北緯10度13分56秒 東経77度27分53秒 |

南インドのパラニ丘陵(英語版)にある山岳天文台で、1899年にマドラス天文台(ID No.124)の一部機能を分割する形で設置された。1909年1月、初代台長のジョン・エヴァシェッドはここで太陽黒点に関するエヴァシェッド効果を探知した。 ⓘKodaikanal Solar Observatory, India |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 136 | ミラーン門(ドイツ語版)のハンブルク天文台 | 北緯53度33分3秒 東経9度58分24秒 |

1802年、ヨハン・ゲオルク・レプソルトはハンブルク港付近の城壁に私設天文台を設置したが、1811年にナポレオン戦争で破壊された。1825年、2代目の天文台はレプソルトにより城壁のミラーン門に設置され、主な業務内容は時刻の確定で、1874年〜1934年には毎日の午後1時に報時球による時報を行った。光害や大気汚染により、天文台は1906年に郊外のベルゲドルフ(ID No.92)に移転された。 ⓘHamburg Observatory Millerntor, Germany |

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | ||

| 137 | アルトナ天文台(英語版) | 北緯53度32分42秒 東経9度56分34秒 |

1823年、ハインリヒ・クリスチャン・シューマッハはユトランド半島の測地プロジェクトを行いながら、デンマーク領ホルシュタイン公国のアルトナのパルマイユ通りに天文台を設立した。天文台は学術雑誌『アストロノミシェ・ナハリヒテン』の発行地であったが、同地が第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争によりプロイセン王国の一部となった後、1871年に当局により閉鎖され、1874年にキール(ID No.145)に移転された。 ⓘAltona Observatory, Germany |

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | ||

| 138 | コペンハーゲンの円塔(英語版) | 北緯55度40分53秒 東経12度34分33秒 |

1637年〜1642年にハンス・ファン・ステーンウィンケル2世(英語版)が建設したヨーロッパ最古の天文台で、現在も公開天文台として使われる。10階建ての円形の塔で、観測デッキは高さ35mの場所にある。内部には階段の代わりに全長209mの螺旋の斜面があり、ロバや馬に乗ったままで登ることができる。1861年まではコペンハーゲン大学の天文台(ID No.240)などとして用いられたが、現在は聖三位一体教会(英語版)の一部である。 ⓘRundetårn, Copenhagen, Denmark |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 139 | オーレ・レーマー天文台(デンマーク語版) | 北緯55度41分6秒 東経12度18分42秒 |

1704年、オーレ・クリステンセン・レーマーはコペンハーゲンから17km離れたヴリズレセマグレ村の義父宅の近くに小さな天文台を設置し、そこで子午環を発明した。子午環の本体と観測記録のほとんどは1728年の火災で焼失したが、レーマーが1706年10月の3昼夜にわたり行われた観測の記録は奇跡的に残っており、後はトビアス・マイヤーによる恒星の固有運動の研究に使われた。ただし、子午環の実用性は広く認識されのは19世紀以降となる。 ⓘOle Rømer Observatory, Denmark |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 140 | ゲッティンゲンの古天文台(英語版) | 北緯51度31分43秒 東経9度56分35秒 |

1750年、ゲオルク2世の依頼により、ゲッティンゲンの旧天文台は南側の城壁に築かれ、トビアス・マイヤーは初代台長を務めた。旧天文台は1822年に廃止、1897年に撤去された後、1803年〜1816年にゲオルク・ハインリヒ・ボルヘック(ドイツ語版)が設計した新天文台は建設された。新天文台の主建物は1階建ての「コ」字形の建物で、中央のドームは1886年、ハンス・ブライマン(ドイツ語版)により装飾用のフォリーから観測用のドームに改造された。 ⓘHistorical Observatory, Göttingen, Germany |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 141 | ハイデルベルク州立天文台 | 北緯49度23分54秒 東経8度43分29秒 |

ケーニッヒシュトゥール天文台は1898年に設置されたヨーロッパ最古の山岳天文台の1つで、現在はハイデルベルク大学天文学センターの管理下に置かれる。天文台は東の位置天文研究所と西の天体物理研究所からなり、1900年以降はブルース望遠鏡(ドイツ語版)とワルツ反射望遠鏡が導入された。また、ハイデルベルク市内にはマックス・ヴォルフの生家と私設天文台、キルヒホフとブンゼンの研究室、山の墓地にあるヴォルフの墓など、天文学に深く関わる場所もある。 ⓘLandessternwarte Heidelberg, Germany |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

北緯49度24分36秒 東経8度42分2秒 |

| |||||

北緯49度24分38秒 東経8度41分53秒 |

| |||||

北緯49度23分43秒 東経8度41分38秒 |

| |||||

| 142 | ミュンヘン大学天文台(ドイツ語版) | 北緯48度8分43秒 東経11度36分25秒 |

ウルリヒ・シーク(ドイツ語版)が1803年にバイエルン学士院(英語版)に設置した小さな天文台に起源を持つ。馬蹄形の天文台の建物はマクシミリアン1世の決定により、1817年にボーゲンハウゼンの東部に建てられた。1938年にミュンヘン大学物理学部所属の大学天文台となり、学外の関連施設としてヴェンデルシュタイン山の太陽観測所と米国のホビー・エバリー望遠鏡がある。 ⓘUniversity Observatory, Munich, Germany |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

北緯47度42分14秒 東経12度0分44秒 |

| |||||

北緯30度40分53秒 西経104度0分53秒 |

| |||||

| 143 | バンベルクのレマイス天文台(ドイツ語版) | 北緯48度53分5秒 東経10度53分17秒 |

エアランゲン=ニュルンベルク大学天文学部の天文台で、1889年に建設された。名前は遺言状で400,000マルクの資金を提供した地元出身の天文学者のカール・レマイス(ドイツ語版)に因んで名付けられた。本館はヴィルヘルム様式のレンガ造の建物で、内部の金属の被覆構造により館内の温度差は小さい。初代台長のエルンスト・ハルトヴィッヒは東のドームに当時北半球最大のヘリオメーターを設置した。 ⓘUniversity Observatory, Munich, Germany |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 145 | キール天文台(ドイツ語版) | 北緯54度20分28秒 東経10度8分48秒 |

キール大学の附属天文台は1769年に初めて設置され、19世紀末〜20世紀初には報時球による時報を行った。第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争によりシュレースヴィヒ=ホルシュタインがプロイセン王国の支配下に入ると、1874年に旧アルトナ天文台(ID No.137)の設備はキールに移転され、1875年に天文台の木造建築は新しく建設された。天文台は学術雑誌『アストロノミシェ・ナハリヒテン』の発行所で、天文電報中央局も1883年に設置された。20世紀半ば、台長のアルブレヒト・ウンゼルトは恒星のスペクトル線の研究で名声を博した。1952年〜1976年にはキール電波天文台(ドイツ語版)が設置された。 ⓘKiel Observatory, Germany |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 146 | ボートカンプ天文台(ドイツ語版) | 北緯54度12分17秒 東経10度8分3秒 |

1869年、ヨハン・カール・フリードリヒ・ツェルナーの提案により建設されたフリードリヒ・グスタフ・フォン・ビュロウ(ドイツ語版)の私設天文台であり、大型の29cmの屈折望遠鏡やツェルナーの勧めで購入された光度計、分光器などの天体物理学の機器は多くあった。ドイツにおける天体分光学の発祥の地であり、ヘルマン・カール・フォーゲルはここでドップラー効果を利用し太陽の自転速度を測定した。 ⓘBothkamp Observatory, Germany |

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | ||

| 147 | ウィーンのイエズス会天文台 | 北緯48度12分54秒 東経16度23分42秒 |

1733年、イエズス会はウィーン大学の建物にウィーン初の常設天文台である高さ45mの天文塔を設置した。1773年、クレメンス14世の回勅『ドミヌス・アク・レデンプトール(英語版)』によりイエズス会は解散となったため、天文台はウィーン大学天文台(ID No.232)に統合されて消滅した。 ⓘJesuit Observatory Vienna, Austria |

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | ||

| 148 | ウィーン=ヴェーリング(英語版)の大学天文台 | 北緯48度13分55秒 東経16度20分3秒 |

カール・ルートヴィヒ・リットロー(英語版)の考案に基づき、ヘルマン・ヘルマー(英語版)とフェルディナント・フェルナー(英語版)が1874年〜1879年にテュルケンシャンツェ山(ドイツ語版)に建てた天文台であり、1883年に運用を開始した。天文台は全長101m、幅73mの巨大なラテン十字形の建物で、中央部には直径14mの大きなドームがある。 ⓘUniversity Observatory Vienna-Währing, Austria |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 149 | チューリッヒ工科大学天文台(ドイツ語版) | 北緯47度22分41秒 東経8度33分2秒 |

チューリッヒ連邦工科大学の天文台はゴットフリート・ゼンパーが1861年〜1864年に設計・建設したもので、19世紀に最も重要な太陽観測所であった。ドームは太陽黒点の研究で知られるルドルフ・ヴォルフとフランツ・ルーローの考案に基づき、エッシャーウイス社が建設したものである。1910年〜1911年に附属小天文台が建設され、1951年に太陽観測塔も建てられたが、1980年4月に天文台としての機能を終えた。 ⓘETH Observatory, Zuerich, Switzerland |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 155 | エイセ・エイシンガ・プラネタリウム | 北緯53度11分15秒 東経5度32分38秒 |

現在も稼働中の世界最古のプラネタリウムである。1774年〜1781年にエイセ・エイシンガは当時に流行していた惑星の会合に対するパニックと終末論に対抗するため、自宅の天井に設置した機械式の太陽系の縮尺模型である。 ⓘEise Eisinga Planetarium, Netherlands |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | 世界遺産 |

| 157 | ID No.35 喜望峰王立天文台のIAUによる追加説明 | |||||

| 158 | タタールスタン共和国カザンのエンゲルハルト天文台(英語版) | 北緯55度50分23秒 東経48度48分45秒 |

カザン大学の新天文台で、1898年〜1901年に森の中の21ヘクタールの区域内に建設された新古典主義建築群である。名前は設立初期に多くの機器を寄贈したワシリー・フォン・エンゲルハルト(英語版)に因んで名付けられた。 ⓘEngelhardt Astronomical Observatory, Kazan, Tatarstan, Russia |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 159 | ベオグラード | 北緯44度47分56秒 東経20度27分52秒 |

ベオグラード天文台(英語版)はセルビア最古の科学機関の1つである。ディミトリエ・レコ(英語版)が設計した旧気象天文台(英語版)の建物は1887年〜1891年に建設され、1925年に天文台は気象台から分離独立した。ヤン・ドゥボヴィー(チェコ語版)が設計した新しい天文台の建物群は1928年〜1932年に建設された。そのうち、15mの大型屈折望遠鏡用のドームはベオグラード初のモダニズム建築である。 ⓘBelgrade, Serbia |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

北緯44度48分13秒 東経20度30分29秒 |

| |||||

| 160 | アテネ国立天文台(英語版) | 北緯37度58分22秒 東経23度43分7秒 |

南ヨーロッパ最古の研究機関の1つである。1840年代に建設された天文台はゲオルク・コンスタンティン・ブリス(英語版)の提案により、テーオフィール・エドヴァルト・フォン・ハンセン(英語版)が設計したギリシャ十字形の新古典主義建築である。1890年、ギリシャ議会の決定により「アテネ国立天文台」に改称された。当時の台長のディミトリオス・エギニティス(ギリシア語版)はギリシャに標準時とグレゴリオ暦を導入した人物である。光害により1936年にペンテリ(英語版)に新しい観測所が建設された。 ⓘNational Observatory of Athens, Greece |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 161 | 北アイルランド・アーマーのアーマー天文台(英語版) | 北緯54度21分11秒 西経6度39分0秒 |

アイルランド島で2番目に古い公開天文台で、1789年にフランシス・ジョンストン(英語版)が設計し、リチャード・ロビンソン(英語版)が建設した石造建物である。観測ドームと南側の望遠鏡塔にある望遠鏡は地中に深く埋まる石柱の上に設置されるため、天文台の中の活動による振動は完全に遮断されている。ジョン・ルイス・エミル・ドライヤー、エルンスト・ユリウス・エピックらはここで活動していた。 ⓘArmagh Observatory, Armagh, Northern Ireland, UK |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 162 | ビュラカン天文台(英語版) | 北緯40度19分48秒 東経44度16分20秒 |

東ヨーロッパと中東で最も重要な天文台の1つで、1946年にヴィクトル・アマザスポヴィッチ・アンバルツミャンの主導の下で設立された。建物は1951年〜1955年に建築家のサムヴェル・サファリャン(アルメニア語版)により建設された。著名な成果としてはアンバルツミャンによる電波銀河と活動銀河核の研究やベンヤミン・エギシェヴィッチ・マルカリャン(英語版)によるマルカリアン銀河の発見が挙げられる。 ⓘByurakan Astrophysical Observatory (BAO), Armenia |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 163 | 南京の紫金山天文台 | 北緯32度4分1秒 東経118度49分30秒 |

中央研究院天文研究所管轄下の紫金山天文台は1934年に運用を開始した。日中戦争期の昆明への疎開を経て1946年に南京に復帰し、1950年に「中国科学院紫金山天文台」に改称された。 ⓘPurple Mountain Observatory, Nanjing, China |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 164 | バルセロナのファブラ天文台(英語版) | 北緯41度25分6秒 東経2度7分27秒 |

今も稼働中の最古の天文台の1つで、現在は惑星、小惑星、彗星観測の専門天文台である。カミル・ファブラ・イ・フォンタニリス(カタルーニャ語版)が1902年に寄贈した250,000ペセタにより、1904年に建設されたジョゼップ・ドメネク・イ・エスタパ(英語版)が設計したアール・ヌーヴォー様式の八角形の建物である。1926年、ジョゼップ・コマス・イ・ソラはここでコマス・ソラ彗星を発見した。 ⓘFabra Observatory, Barcelona, Spain |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 165 | カディス県サン・フェルナンドの海軍王立研究所および天文台(スペイン語版) | 北緯36度27分54秒 西経6度12分21秒 |

スペイン最古の天文台で、世界でも最も古い国立天文台の1つで、建物はウレーニャ侯爵(英語版)が設計した新古典主義建築である。1753年、カディスの海軍士官学校長のホルヘ・フアン・イ・サンタシリア(英語版)は王立天文台を設立した。天文台の初期の主な業務は時刻の確定で、1878年にトレ・アルタ(英語版)の丘に報時球を設置した。一方、天体観測と研究を行う天文学部門は1790年にマドリード王立天文台(ID No.166)に移転された。 ⓘReal Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando, Cádiz, Spain |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 166 | マドリード王立天文台(英語版) | 北緯40度24分31秒 西経3度41分15秒 |

1790年、カルロス4世はブエン・レティーロ公園に隣接する丘に設立した天文台である。建物はフアン・デ・ビジャヌエバ(英語版)とベントゥラ・ロドリゲス(英語版)が設計したギリシャ十字形の新古典主義建築で、屋上には神殿の形の天窓がある。フランスとの半島戦争で破壊された後、1846年にナルシコ・パスクアル・コロメル(英語版)により再建された。建物中央のロタンダにはフーコーの振り子がある。 ⓘReal Observatorio Astronómico de Madrid, Spain |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 167 | パース天文台 | 南緯31度57分9秒 東経115度50分40秒 |

西オーストラリア州最古の天文台で、1900年に運用を開始した。本館は1896年にジョージ・テンプル=プール(英語版)が、望遠鏡のドームは1897年にハワード・グラッブが設計したものである。後はケープ写真掃天星表やカルト・デュ・シエルなどのプロジェクトの重要な観測地の1つとなった。大気汚染により、天文台は1964年〜1965年にビックリーに移転された。 ⓘPerth Observatory, Australia |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

南緯32度0分28秒 東経116度8分9秒 |

| |||||

| 168 | メルボルン天文台(英語版) | 南緯37度49分47秒 東経144度58分30秒 |

天体観測用のウィリアムズタウン(英語版)天文台と磁気・気象観測用のフラッグスタッフ(英語版)天文台が1863年に合併して成立した天文台であり、初期の主な業務は時報であった。1869年、122cmの反射望遠鏡であるグレート・メルボルン望遠鏡(英語版)は天文台に設置された。1908年、気象学部門はオーストラリア気象局に移管された。1945年、光害によりオーストラリア政府の支援は停止となり、天文台はヴィクトリア王立植物園の理事会に払い下げられた。 ⓘMelbourne Observatory, Australia |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 169 | リヴィウのリヴィウ天文台(英語版) | 北緯49度50分6秒 東経24度1分48秒 |

1771年に建てられた旧イエズス会大学(ウクライナ語版)の天文台はウクライナ最古の天文台で、ガリツィアとロドメリアの地図作製を行ったが、1784年前後に解体された。1900年〜1901年にリヴィウ大学に天文研究所が設立され、1912年に天文台は大学の屋上で設置された。1950年〜1951年、郊外のブリュホヴィッチに附属観測所が造られた。 ⓘLviv Observatory, Lviv (Lemberg), Ukraine |

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | ||

北緯49度49分58秒 東経24度1分47秒 |

| |||||

北緯49度55分2秒 東経23度57分6秒 |

| |||||

北緯49度50分8秒 東経24度0分52秒 |

||||||

| 170 | キーウ天文台 | 北緯50度27分11秒 東経30度30分8秒 |

1840年〜1845年に設立されたキーウ大学天文台(ウクライナ語版)はウクライナ最古の天文台の1つである。本館はウィケンティー・ベレッティ(ウクライナ語版)が設計した古典主義建築で、1860年〜1890年に一部が改築された。ウクライナ国立学士院天文台(ウクライナ語版)は1944年、アレクサンドル・ヤコヴレヴィッチ・オルロフ(英語版)の主導の下でキーウの南側12km離れた場所に建設された。遠く離れたエルブルス山のテルスコル峰天文台(ロシア語版)には附属観測所がある。 ⓘKiev (Kyiv) Observatory, Ukraine |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

北緯50度21分47秒 東経30度29分45秒 |

| |||||

北緯43度16分29秒 東経42度30分3秒 |

| |||||

| 171 | ハリコフ天文台 | 北緯50度0分9秒 東経36度13分51秒 |

1880年、ヨハン・フット(ドイツ語版)はハルキウで天文観測施設を設けた。1888年、グリゴリー・ワシリエヴィッチ・レヴィツキー(英語版)はハリコフ大学天文学部傘下の観測機器付きの天文台を設置した。南東70km離れた場所には附属のチュフイウ観測所(英語版)がある。 ⓘKharkov Observatory, Ukraine |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 172 | ミコライウ天文台 | 北緯46度58分18秒 東経31度58分32秒 |

東南ヨーロッパ最古の科学機関の1つである。黒海艦隊司令官アレクセイ・サムイロヴィッチ・グレイグ(英語版)の要望により、1821年にアレクサンドル1世は建設を許可した。7ヘクタールの敷地内にはフョードル・イワノヴィッチ・ヴンシュ(ウクライナ語版)が設計した古典主義建築の本館と3つの別館がある。天文台は1912年〜1991年にサンクトペテルブルクのプルコヴォ天文台(ID No.93)の南部支所となった。 ⓘMykolaiv (Nikolaev) Observatory, Ukraine |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 173 | オデッサ天文台(ウクライナ語版) | 北緯46度28分36秒 東経30度45分24秒 |

黒海の港湾都市、オデーサでは1865年に帝国ノヴォロシア大学に天文台が設置され、1870年に建設が始まった。1885年、アレクサンドル・オシポヴィッチ・ベルナルダッツィ(英語版)は屈折望遠鏡のドームを追加した。天文台は1933年にオデッサ州立大学天文学部の一部となり、1957年に郊外のマヤキ(ウクライナ語版)に附属観測所が造られた。 ⓘOdessa Observatory, Ukraine |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 174 | クリミア共和国のシメイス天文台(英語版) | 北緯44度24分46秒 東経33度59分30秒 |

シメイス天文台は1900年〜1906年、ニコライ・セルゲーヴィッチ・マリツォフ(ロシア語版)がコシュカ山で建設したものである。1908年にプルコヴォ天文台(ID No.93)の天体物理学専門の南部支所となった後、1950年代に閉鎖された。一方、第二次世界大戦後、ソ連政府はクリミア山脈の北斜面に新しい天文台の建設を決定し、1949年にナウチニにクリミア天体物理天文台が成立した。天文台には戦争賠償としてベルリン=バーベルスベルク天文台から導入された122cmの反射望遠鏡があるほか、沿海部にも22mの電波望遠鏡が設置された。小惑星センターによると、1966年〜2007年に1,286個の小惑星はここで発見された。 ⓘSimeiz Observatory, Republic of Crimea |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

北緯44度23分53秒 東経33度58分47秒 |

| |||||

北緯44度43分36秒 東経34度1分0秒 |

| |||||

| 175 | ヴロツワフのブレスラウ天文台(ポーランド語版) | 北緯51度6分42秒 東経17度5分8秒 |

20世紀初、ユリウス・ハインリヒ・ゲオルク・フランツ(英語版)はブレスラウ大学本館にあった天文台(ID No.176)をオーデル川の中州、マティアス島(ポーランド語版)に移し、現在のシュチトニツキ公園に「コペルニクス通り天文研究所」を設立した。1920年代に研究所の敷地は百周年記念ホールに近いエリアへ拡大したため、天文台はフリッツ・ナタン(ドイツ語版)が設計した3階建てのバウハウス様式の赤い建物に再移転された。第二次世界大戦後、研究所はリヴィウから来たポーランド人天文学者らにより再建された。同市から70km離れたビャウクフ(英語版)には附属の天体物理観測所がある。 ⓘBreslau Observatory, Wrocław, Poland |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 176 | ヴロツワフ・ブレスラウ大学の数学タワー(ポーランド語版) | 北緯51度6分51秒 東経17度2分1秒 |

オーデル川の南岸にあるヴロツワフ大学本館は1728年〜1739年にヨハン・ブラシウス・パイントナー(ポーランド語版)の監督の下で建設されたバロック建築である。附属天文台である数学タワーは1791年にロンギヌス・アントン・ユングニッツ(ポーランド語版)により本館の最上部に設置され、パルム・ハインリヒ・ルートヴィヒ・フォン・ボグスラフスキーとヨハン・ゴットフリート・ガレはかつて台長を務めた。20世紀に市東部の新天文台(ID No.175)に移転された。 ⓘMathematical Tower, University of Breslau / Wrocław, Poland |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 177 | サンタ・フェ・デ・ボゴタのコロンビア国家天文台(スペイン語版) | 北緯4度35分46秒 西経74度4分39秒 |

1802年、ホセ・セレスティーノ・ブルーノ・ムティス・イ・ボシオが設置したアメリカ大陸初の天文台である。1803年8月、ヌエバ・グラナダ王立植物探検隊本部の庭に高さ22mの八角形の新古典主義様式の塔が建てられた。1814年にシモン・ボリバルのボゴタ攻略で略奪に遭った後、軍学校や刑務所への改造を経て、20世紀に完全に廃棄された。その後、1921年にシモン・サラソーラ(英語版)はサン・バルトロメ国家天文台を設立し、1923年に同国初の地震計を設置した。新天文台は1936年にコロンビア国立大学の一部となり、1952年に現在地に移転された。 ⓘSanta Fé de Bogotá, National Observatory of Colombia |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

北緯4度38分23秒 西経74度5分0秒 |

| |||||

| 178 | モスクワのシュテルンベルク天文研究所 | 北緯55度42分4秒 東経37度32分34秒 |

旧モスクワ大学天文台(ロシア語版)は1819年〜1831年、アファナシー・グリゴリエヴィッチ・グリゴリエフ(英語版)によりモスクワ大学のクラスノプレスネンスカヤキャンパスに建てられた石造の建物である。パーヴェル・カルロヴィッチ・シュテルンベルクの名前を冠するシュテルンベルク天文研究所は1931年に旧天文台内に設置されたが、1956年に雀が丘の新キャンパスに移転された。 ⓘSternberg Astronomical Institute, Moscow, Russia |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 179 | アバストゥマニ天文台(英語版) | 北緯41度45分15秒 東経42度49分10秒 |

トビリシから250km離れた小コーカサス山脈にある旧ソ連諸国最古の山岳天文台であり、1932年にエフゲニー・キリロヴィッチ・ハラーゼ(英語版)により設立された。その歴史は1892年にサンクトペテルブルク大学が設置した臨時観測所まで遡ることができる。 ⓘAbastumani Observatory, Georgia |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 180 | クラコフ天文台(ポーランド語版) | 北緯50度3分49秒 東経19度57分21秒 |

コペルニクスの母校、クラコフ大学の天文台は同大の植物園にあり、1787年〜1792年にフェリクス・ラドヴァニスキ(ポーランド語版)が設計した建物である。タデウシュ・バナヒェヴィチ(英語版)は1920年代にルボミール山(ポーランド語版)に附属観測所(ポーランド語版)を、1953年にクラクフ西側10kmにあるスカワ要塞に電波天文台をそれぞれ設置した。 ⓘCracow Observatory, Poland |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

北緯50度3分13秒 東経19度49分30秒 |

| |||||

| 181 | ワルシャワ天文台(ポーランド語版) | 北緯52度13分1秒 東経21度1分40秒 |

ワルシャワ大学天文台の建物はフリスティアン・ピョトル・アイグネル(英語版)、ミハウ・カド(ポーランド語版)とヒラリー・シュピロフスキ(ポーランド語版)が設計した4階建ての古典主義建築で、1820年〜1824年に建てられた。第二次世界大戦後、天文台の建物は1948年〜1950年にヤン・ドンブロフスキ(ポーランド語版)の監督の下で再建された。附属観測所(ポーランド語版)は1947年にクラクフ付近のプシェゴジャウィ(英語版)に設置されたが、1952年にワルシャワの南東35km離れたオストロヴィク(英語版)に移転された。 ⓘWarsaw Observatory, Poland |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 182 | ポズナン天文台(英語版) | 北緯52度23分40秒 東経16度52分29秒 |

1761年、ユゼフ・ロガリニスキ(ポーランド語版)はポズナンのイエズス会大学の建物の2階と屋上に天文台を設立し、マリア・レシュチニスカにより寄贈された機器を収容した。しかし、1773年にイエズス会は解散となったため、天文台は閉鎖された。1919年、カジミェシュ・ロムアルト・グラフ(英語版)は1880年代築のマナー・ハウスを改造し、ポズナン天文台を設置した。 ⓘPoznan Observatory, Poland |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 183 | トゥルン=ピヴニツェ天文台(英語版) | 北緯53度5分43秒 東経18度33分46秒 |

もともと「トルン天文学センター」という名前であったが、2019年に「ニコラウス・コペルニクス大学(英語版)天文研究所」に改編された。天文台はコペルニクスの故郷であるトルンの北側13km離れた場所にあり、1947年にヴワディスワフ・ジェヴルスキ(英語版)とヴィルヘルミナ・イヴァノフスカ(英語版)により設置された。1979年と1994年に設置された2台の電波望遠鏡により、天文台は超長基線電波干渉法の観測網の一角を成している。 ⓘTorun-Piwnice Observatory, Poland |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 184 | コンスタンティノープルのタキ・アッ=ディン天文台(英語版) | 北緯41度1分56秒 東経28度58分35秒 |

1575年、タキ・アッ=ディン(英語版)は現在のイスティクラル通りにオスマン帝国初の天文台を設立し、1577年の大彗星の観測に成功した。しかし、当時サファヴィー朝と戦争を行ったムラト3世はこの彗星が災厄の前兆だと考えたため、1580年に天文台を取り壊した。 ⓘTaqi ad-Din Observatory, Constantinople (Istanbul), Turkey |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 185 | イスタンブルの帝国天文台、カンディッリ天文台(英語版) | 北緯41度3分48秒 東経29度3分44秒 |

1868年に設立された帝国天文台の初期の活動は気象観測、天気予報と時報であったが、1894年イスタンブール地震(英語版)の後は地震学の研究も始まった。天文台は1909年の3月31日事件で破壊された後、1911年にファティン・ギョクメン(英語版)によりイジャディエ(英語版)の丘の上に再建された。1940年に「カンディッリ天文・地球物理観測所」に改称された後、ボアジチ大学の一部となる。 ⓘImperial Observatory - Kandilli Observatory, Istanbul, Turkey |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 186 | イスタンブール大学天文台(英語版) | 北緯41度0分45秒 東経28度57分56秒 |

1935年〜1936年、エルヴィン・フィンライ=フロインドリヒ(英語版)の監督の下で建設された天文台である。天文台の建物はエクレム・ハック・アイヴェルディ(トルコ語版)が設計したもので、バウハウス様式の影響が見られる。 ⓘIstanbul University Observatory, Turkey |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 187 | ケソン市のマニラ天文台(英語版) | 北緯14度34分42秒 東経120度58分59秒 |

イエズス会は1865年に極東初の天文台の1つである「マニラ気象観測所」を設立し、1886年にマニラ南部に移転した。1909年、気象局はバギオのミラドール山に気象学と地球力学の観測所を設置した。1945年にマニラの戦いで破壊された後、天文台は1962年にディリマンのロヨラ高地(英語版)に再建された。附属施設としてはミラドール山観測所のほか、磁気赤道に近いダバオの地磁気観測所がある。 ⓘManila Observatory, Quezon City, Philippines |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

北緯16度24分35秒 東経120度34分47秒 |

||||||

北緯14度38分12秒 東経121度4分36秒 |

| |||||

| 188 | ハバナのベレン修道院(英語版)天文台 | 北緯23度7分59秒 西経82度21分12秒 |

ベレン聖母教会ことベレンイエズス会修道院は1854年〜1925年にハバナの旧市街に存在しており、1858年に王立天文台は修道院のネオバロック様式の塔に設立された。ベニート・ビニェス(英語版)はここで西インド諸島のハリケーンや1882年の金星の太陽面通過などの観測と研究を行った。 ⓘConvento de Belén Observatory, Havana, Cuba |

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | 世界遺産「ハバナ旧市街とその要塞群」の範囲内 | |

| 191 | アルジェ=ブザレア天文台 | 北緯36度47分52秒 東経3度1分56秒 |

1890年に設立されたブザレア天文台と1910年に設立された地震観測所が1931年に合併して成立した天文台である。正式名称は「国立天文学、天体物理学および地球物理学研究センター」である。 ⓘObservatoire de Algiers-Bouzareah, Algeria |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 192 | モンテビデオ天文台(スペイン語版) | 南緯34度54分14秒 西経56度10分33秒 |

モンテビデオにおける天体観測の起こりは1789年11月に行われた水星の太陽面通過の観測で、観測記録はマドリードに現存している。1927年、公開天文台は有識者の提案により、アルフレド・バスケス・アセベド研究所(スペイン語版)の建物の上層階に設置された。 ⓘObservatorio Astronómico de Montevideo, Uruguay |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 193 | ミツペ・ラモンのテルアビブ大学ワイズ天文台 | 北緯30度35分45秒 東経34度45分48秒 |

ワイズ天文台は世界最大の侵食圏谷、ラモン・クレーター(英語版)の辺縁部に近い砂漠の中にあり、ミツペ・ラモンから西側5km、ベエルシェバから南側85km離れた場所にある。1971年にスミソニアン協会の援助により設置され、テルアビブ大学初代学長のジョージ・シュネイヴァイス・ワイズ(英語版)に因んで名付けられた。 ⓘWise Observatory of Tel Aviv University, Mitzpeh Ramon, Israel |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 194 | ダブリンのダンシンク天文台 | 北緯53度23分14秒 西経6度20分19秒 |

1783年〜1785年に建設されたアイルランド島初の科学研究用建物と最古の科学機関で、1880年〜1916年に用いられたダブリン平均時を決定した場所である。天文台は長らくダブリン大学トリニティ・カレッジの附属施設であったが、1940年にダブリン高等研究所理論物理学部の一部、1947年に同研究所宇宙物理学部の一部となった。天文台には1868年に導入された12インチの屈折望遠鏡であるサウス望遠鏡がある。 ⓘDunsink Observatory, Dublin, Ireland |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 195 | リッチモンド・キュー のキングス天文台(英語版) | 北緯51度28分8秒 西経0度18分53秒 |

ジョージ3世は1769年6月3日の金星の太陽面通過に触発され、同年に天文台を設立した。天文台の建物はウィリアム・チェンバーズが設計した3階建てのパッラーディオ主義基礎とする古典主義建築で、屋上には現在も稼働中の世界最古の回転式ドームがあり、周辺の公園内には天文台の子午儀の校正のために造られた3本のオベリスクがある。天文学的成果としてはベルフォー・スチュワート(英語版)による1859年の太陽嵐の観測が挙げられる。天文台は1841年に民間に払い下げられ、王立学会を経て1910年以降は気象庁所有の建物となる。 ⓘKing's Observatory, Kew, Richmond, UK |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 196 | 西アルプスとグラーナ渓谷(英語版)星空保護区 | 北緯44度23分9秒 東経7度7分19秒 |

グラーナ渓谷はポー川流域のグラーナ川(イタリア語版)の渓谷で、生物多様性に富む南西アルプス山脈の山中にある。ファウニエラ峠はグラーナ谷の上流部にある美しいアルプスの風景と星空が見られる地域である。星空保護区はカステルマーニョという自治体にある2つの異なるエリア(ファウニエラ峠とカステルマーニョ保護区)からなり、総面積は43km²である。緩衝地帯の面積は約130km²で、カラーリオ、モンテマーレ、ヴァルグラーナ、モンテロッソ・グラーナ、プラドレーヴェスの各自治体の区域からなる。 ⓘWestern Alpine and Grana Valley Sky Sanctuary, Italy |

|

「空への窓」:星の光、夜空保護区と天文台 | |

北緯44度24分0秒 東経7度13分0秒 |

| |||||

| 197 | マンハイム天文台 | 北緯49度29分12秒 東経8度27分35秒 |

1750年代、クリスチャン・マイヤーはハイデルベルクとシュヴェツィンゲン一帯で恒星の観測を行い、プファルツ選帝侯領の地図を作製した。マイヤーは1764年にシュヴェツィンゲン城(英語版)の屋上に設置された天文台で所在地の経緯度を測定した後、1770年にマンハイムに天文台を設置する計画を立てた。天文台は1772年〜1775年に建てられた高さ33mの八角形の塔で、内部にはマイヤーの住まいや天頂望遠鏡があり、マイヤーはここで二重星の研究を行った。1880年、天文台はカールスルーエに移転された。 ⓘMannheim Observatory, Germany |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 198 | ベール城(英語版)の「ロス卿のパーソンズタウンのリヴァイアサン」 | 北緯53度5分48秒 西経7度55分3秒 |

望遠鏡製作の名人として知られる第3代ロス伯爵ウィリアム・パーソンズは1842年〜1845年に6回の鋳造を経て3トンの反射鏡を製作し、ベール城にリヴァイアサンを設置した。リヴァイアサンは口径72インチ・焦点距離16.5mの6フィートのニュートン式望遠鏡で、1917年までは世界最大の望遠鏡であった。ロス卿はこの望遠鏡を用いて、渦巻星雲は多くの星からなるのを発見した。 ⓘLord Rosse's Leviathan of Parsonstown, Birr Castle, Irland |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 199 | エディンバラ市天文台(英語版) | 北緯55度57分17秒 西経3度11分0秒 |

旧天文台であるゴシック・タワーはジェームズ・クレイグが設計した高さ48フィートの八角形の塔で、1776年にカールトンの丘の南西部に設置された。ウィリアム・ヘンリー・プレイフェア(英語版)は1818年に古代ギリシアの神殿の形をした新古典主義様式の天文台建物を建設し、1826年にその近辺に叔父のジョン・プレイフェアの記念碑を設置した。1822年、市天文台はジョージ4世の勅許により王立天文台となり、1896年に市南部に新しい王立天文台(ID No.200)は設置された。 ⓘEdinburgh City Observatory, UK |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | 世界遺産「エディンバラの旧市街と新市街」の範囲内 |

| 200 | エディンバラ王立天文台(英語版) | 北緯55度55分23秒 西経3度11分16秒 |

1888年にジェイムズ・ルードヴィック・リンジーによる機器と蔵書の寄贈を受け、カールトンの丘にある市天文台(ID No.199)の代わりに、1892年〜1895年に市南部のブラックフォードの丘に新しい天文台が建設された。天文台の本館はウォルター・ウッド・ロバートソン(英語版)が設計した非対称の丁字形のネオルネッサンス建築で、屋上には2つのドームがあり、東側のドームには91cmの反射望遠鏡がある。 ⓘRoyal Observatory Edinburgh, UK |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 201 | オスロのクリスチャニア天文台(ノルウェー語版) | 北緯59度54分46秒 東経10度43分5秒 |

クリスチャニア大学の天文台の建物は1833年にクリスチャン・ハインリヒ・グロシュ(英語版)により建てられ、クリストフェル・ハンステーンは初代台長を務めた。天文台は1841年と1865年に所在地の経緯度を測定したほか、皆既日食や水星の太陽面通過などの観測、測地網と地図の作製および報時球による時報を行った。近くのオスロ・フィヨルドのリンドヤ島(英語版)にはオスロ子午線を示すマークがある。天文台は1934年に閉鎖され、後継施設としてオスロ大学の理論天体物理研究所とハレストゥア太陽観測所(英語版)がある。 ⓘChristiania Observatory, Oslo, Norway |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 202 | オーボ/トゥルクのヴァルティオヴォリ天文台(英語版) | 北緯60度26分55秒 東経22度16分37秒 |

1817年〜1819年に建設された天文台の建物はカール・ルドヴィグ・エンゲル(英語版)が設計したラテン十字形の新古典主義建築である。1827年、フリードリヒ・ヴィルヘルム・アルゲランダーが台長を務めた時期にトゥルク大火(英語版)は発生し、丘の上にある天文台と近辺の木造家屋は被害を免れたものの、1831年〜1834年に観測機器はヘルシンキ大学天文台に移された。 ⓘVartiovuori Observatory, Åbo/Turku, Finland |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 204 | ID No.11 チャンキーヨのUNESCOによる世界遺産の説明 | |||||

| 205 | オンドジェヨフ天文台 | 北緯49度54分55秒 東経14度46分52秒 |

1898年、ヨゼフ・ヤン・フリッチ(チェコ語版)はオンドジェヨフ付近の土地を購入し、ヨゼフ・ファンタ(英語版)が設計したアール・ヌーヴォー様式の天文台を築いた。フリッチは1905年に研究室があるヴィラ、1908年〜1912年に2つのドームを建てた後、1928年に天文台をチェコスロバキア政府に寄贈した。オンドジェヨフ天文台は旧クレメンティヌムの天文台(ID No.112)を統合した後、1954年に新たに成立したチェコスロバキア科学アカデミー(英語版)天文研究所の傘下に入った。 ⓘOndřejov Observatory, Czech Republic |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 206 | ヴュルツブルクのノイバウ教会(ドイツ語版)天文台 | 北緯49度47分27秒 東経9度55分56秒 |

1583年〜1591年に建設されたノイバウ教会を含むヴュルツブルク大学の建物はゲオルク・ロビン(ドイツ語版)が設計したルネサンス建築である。バロック時代にアントニオ・ペトリーニ(ドイツ語版)はノイバウ教会の塔をフランケン・バロック様式に改造した後、バルタザール・ノイマンは1722年にバロック様式の図書館棟を追加した。フランツ・フベルティ(ドイツ語版)は1757年に高さ91mのノイバウ教会の塔に天文台を設置し、そこで1761年の金星の太陽面通過と1770年のレクセル彗星を観測した。 ⓘNeubaukirche Observatory, Würzburg, Germany |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 207 | 上海天文台(中国語版)(佘山天文台(中国語版)) | 北緯31度5分45秒 東経121度11分4秒 |

1872年、フランスのイエズス会は徐家匯聖イグナチオ大聖堂に気象観測所を設置し、翌年に徐家匯観象台を設け、セッキの気象測器、ヴィーヘルトの地震計、セオドライトなど様々な機器を用いて気象学、天文学、地磁気、地震学の観測を行った。1890年に徐家匯の南西25km離れた佘山に附属観測所は建てられ、1908年に地磁気部門は30km離れた菉葭浜(中国語版)に移転された。1962年、佘山天文台は徐家匯天文台と統合され、中国科学院上海天文台となった。 ⓘShanghai Astronomical Observatory (Sheshan Station), China |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

北緯31度11分25秒 東経121度25分46秒 |

| |||||

| 208 | チャプルテペク城天文台 | 北緯19度25分14秒 西経99度10分54秒 |

チャプルテペクの丘はテノチティトランのアステカ族の聖地であった。1785年、ベルナルド・ビンセンテ・デ・ガルベス・イ・マドリードの命令によりチャプルテペク城の建設が始まったが、彼の急逝により建設が止まった。メキシコ独立戦争以降、城は陸軍士官学校の用地となり、敷地に「カバジェーロ・アルト(スペイン語版)」という見張り塔が建設された。米墨戦争期のアメリカ軍による占領を経て、1864年にマクシミリアン1世の要請により、ラモン・ロドリゲス・アランゴイティ(スペイン語版)らは城をネオゴシックと新ロマン主義の建物に改造した。1878年、国立天文・気象・磁気観測所は城に設置され、見張り塔は観測塔となった。1883年、天文台はタクバヤにある大司教の旧居に移転された。 ⓘAstronomical Observatory Castillo de Chapultepec, Mexico |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 209 | 1931年以前のストックホルム天文台 | 北緯59度20分30秒 東経18度3分17秒 |

1748年〜1753年に建設されたストックホルム旧天文台はカール・ホーレマン(英語版)が設計したスウェーデン式のロココ建築である。スウェーデンではセルシウスの家(ID No.106)に次ぐ2番目に古い天文台である。天文台には1756年から現在までの250年以上にわたる気象観測活動の記録が残っている。1875年と1881年に増築が行われ、19世紀以降にウーゴ・ギュルデーンやベルティル・リンドブラッドは台長を務めた。1931年、天文台はサルトシェバーデン天文台(ID No.244)に移転された。 ⓘStockholm Observatory (until 1931), Sweden |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 210 | ミシシッピ州オクスフォードのミシシッピ大学のバーナード天文台(英語版) | 北緯34度21分58秒 西経89度32分4秒 |

1859年に建設されたギリシア復興建築で、建物中央の大きなドームには大型な屈折望遠鏡が入居する予定があったものの、南北戦争により注文した望遠鏡は届けなくなった。当の望遠鏡は後に旧シカゴ大学(英語版)により購入され、現在はその後身校のノースウェスタン大学のディアボーン天文台(英語版)にある。なお、製造者の1人のアルヴァン・グラハム・クラークは1862年の望遠鏡のテスト中にシリウスBを発見した。 ⓘBarnard Observatory, University of Mississippi, Oxford, MS, USA |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 211 | ヌーシャテル州立天文台(英語版) | 北緯47度0分0秒 東経6度57分11秒 |

1858年にヌーシャテル州政府が設立した天文台であり、設立の目的は地場産業の精密時計(クロノグラフ、クロノメーターなど)の製造業の促進である。天文台は1860年に建設された2階建ての古典主義建築で、1901年に初代台長のアドルフ・ヒルシュ(ドイツ語版)の遺言状によりヌーシャテル市に寄贈された。1909年〜1911年、シャルル・レプラトニエが設計したスティル・サパン様式の「パヴィヨン・ヒルシュ」は建設された。天文台は1959年に最初の原子時計を作製し、2007年までは欧州宇宙機関に時報を提供した。 ⓘObservatoire cantonal de Neuchâtel, Switzerland |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 212 | ジュネーヴのジュネーブ天文台 | 北緯46度11分59秒 東経6度9分8秒 |

1772年、ジャック=アンドレ・マレ(英語版)はジュネーヴにスイス初の天文台を設立した。その後、天文台はヴァシュロン・コンスタンタンなどのジュネーヴの時計職人のために気象観測と時刻の計測を始めた。1817年、マルク=オーギュスト・ピクテ(英語版)はグラン・サン・ベルナール峠に観測所を設立した。1830年、ジャン=アルフレッド・ゴーティエ(英語版)は近くのサン=アントワーヌ要塞に2代目のジュネーブ天文台を建設した。天文台は1967年にヴェルソワのジュネーヴ大学に移転された後、旧天文台の建物は1969年に取り壊された。 ⓘObservatoire de Genève, Geneva, Switzerland |

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | ||

北緯46度18分32秒 東経6度8分6秒 |

| |||||

| 213 | ボローニャ天文台(イタリア語版)のラ・スペーコラ(イタリア語版) | 北緯44度29分48秒 東経11度21分9秒 |

1712年、自邸に私設天文台を設置した地元の貴族、ルイージ・フェルディナンド・マルシーリはボローニャ大学へのコレクションの寄贈と研究所の設立の契約を結んだ。ラ・スペーコラ天文台はジュゼッペ・アントニオ・トッリ(英語版)とカルロ・フランチェスコ・トッティ(英語版)が設計した4階建ての後期バロック建築で、1713年〜1726年に大学本部のポッジ宮殿(英語版)に建設された。20世紀以降にグイード・オルン=ダルトゥーロらは台長を務めた。関連施設として、ボローニャ天体物理学・宇宙科学観測所、ロイアーノ観測所、ファビオ・ムッツィ・ジョヴァニョーニ天文台、メディチーナ電波天文台(英語版)、カザレッキオ・ディ・レーノのフェルシナ天文台がある。 ⓘLa Specola, Bologna Observatory, Italy |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

北緯44度31分18秒 東経11度20分11秒 |

||||||

北緯44度15分33秒 東経11度20分4秒 |

| |||||

北緯44度28分56秒 東経11度21分21秒 |

| |||||

北緯44度31分15秒 東経11度38分49秒 |

||||||

北緯44度21分23秒 東経11度9分9秒 |

||||||

| 215 | ミラノのブレラ天文台(英語版) | 北緯45度28分17秒 東経9度11分22秒 |

1764年、ブレラ天文台はジュゼッペ・ロドヴィーコ・ラグランジャとイエズス会のルッジェーロ・ジュゼッペ・ボスコヴィッチによりミラノのブレラ宮殿(英語版)に設立された。ジョヴァンニ・スキャパレッリはここで8インチの屈折望遠鏡を用いて、火星の観測を行ったのは有名である。1920年代、ブリアンツァ地域のメラーテに附属のメラーテ観測所(英語版)が建てられた。 ⓘOsservatorio Astronomico di Brera, Milano, Italy |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

北緯45度42分22秒 東経9度25分42秒 |

| |||||

| 216 | ブカレストのブカレスト天文台(ルーマニア語版) | 北緯44度24分39秒 東経26度5分42秒 |

シュテファン・ヘピテス(英語版)は1884年にルーマニア気象研究所を設立し、スピル・ハレット(英語版)は1908年にフィラレットの丘(英語版)に気象天文台を設立した。天文台の建物は本館、ドーム、子午線室などからなる新古典主義建築で、その隣にある図書館の「ヴィラ・ボシアヌ」は1859年に建てられた八角形のロマン主義建築である。1920年に天文台の気象学部門は分立し、1958年に天文台に太陽観測所が建設された。 ⓘBucharest Observatory, Bucuresti, Romania |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 217 | ビハール州ムザッファルプルのランガット・シン・カレッジ(英語版)天文台 | 北緯26度6分50秒 東経85度22分44秒 |

1899年に設立されたランガット・シン・カレッジはビハール州北部で最古の高等教育機関である。パトナから北側100km離れた場所にあるこの建物はイギリス、オックスフォードのベリオール・カレッジを原型としたもので、インド・サラセン様式の要素を多く取り入れた。天文台である金属のドームは1914年〜1916年に多数のイグルー状の石細工と共にカレッジの屋上に建設され、1922年に運用開始し、1958年にプラネタリウムが追加された。 ⓘLangat Singh College Observatory in Muzaffarpur, Bihar, India |

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | ||

北緯26度6分51秒 東経85度22分45秒 |

||||||

| 220 | ウィーンのメルカー稜堡(ドイツ語版)のマリノーニ天文台 | 北緯48度12分42秒 東経16度21分42秒 |

ウィーンの地図を作製したジョヴァンニ・ヤコポ・デ・マリノーニ(ドイツ語版)は1720年代、メルカー稜堡にある自宅の屋根に2階建ての塔を建て、ウィーン初の天文台を設置した。しかし、一帯にウィーンの森が広がり、ドナウ川沿いの低地には霧も多いため、天文台から地平線付近を見えず、子午線や正中などの観測しかできなかった。天文台の屋根には羅針図と連動する風見鶏があり、内部には望遠鏡、四分儀、振り子時計、天球儀などが設置された。その後、天文台はヨーロッパ中で有名となり、レオンハルト・オイラーも興味を示した。 ⓘMarinoni Observatory, Mölkerbastei, Vienna, Austria |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 222 | ユニバーシティ・カレッジ・コークのクロフォード天文台(英語版) | 北緯51度53分33秒 西経8度29分32秒 |

アイルランド国立大学のコーク校は1845年に設立され、1849年に建物は建てられた。その後、地元の醸造業者のウィリアム・ホレイショ・クロフォード(英語版)は1,000ポンドを大学に寄付し、それにより建てられた天文台の建物は大学初期の建物と同じく教会様式で、ブリテン諸島で数少ないゴシック建築の特徴を持つ天文台の1つである。構造は18世紀のスカンディナヴィア半島に由来するもので、2階建ての中央棟には赤道儀があるほか、東ウィングには同国内で最も保存状態の良い子午環、西ウィングにはシデロスタティック望遠鏡がある。 ⓘCrawford Observatory, University College Cork, Ireland |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 223 | コインブラ天文台 | 北緯40度12分25秒 西経8度25分33秒 |

1290年に設立されたコインブラ大学はポルトガル語圏最古の大学であり、イエズス会大学を経て1772年にポンバル侯爵およびオエイラス伯爵セバスティアン・ジョゼ・デ・カルヴァーリョ・イ・メロにより世俗化改革が行われた。1777年に仮設の天文台建物が建てられた後、1790年〜1799年に王立天文台は本部キャンパスのジョアニナ図書館の隣に建設され、同国初の天文台建物となった。天文台は1925年以降の毎日の太陽の観測を行い、現在は世界最大の太陽活動の連続観測記録を蓄積してきた。1927年以降は太陽のスペクトル線を観測し、彩層の研究に役を立った。天文台は1951年に同大の地球物理天文台に移転された。 ⓘCoimbra Observatory, Portugal |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | 跡地は世界遺産「コインブラ大学 - アルタとソフィア」の範囲内にある |

北緯40度11分57秒 西経8度26分41秒 |

||||||

| 230 | ドレスデンのロールマン天文台(ドイツ語版) | 北緯51度1分47秒 東経13度43分46秒 |

ドレスデン工科大学の天文台はベルンハルト・パッテンハウゼン(ドイツ語版)により1913年に設立された。マルティン・デュルファー(英語版)が建設したバイヤー・ビル(ドイツ語版)はドイツ初の高層ビルの1つで、北ドイツに多い赤レンガの寄棟造にアール・ヌーヴォーの要素を加えた建物である。高さ40mの天文台の塔はビルの八角形の部分の上にそびえ立ち、ガラスの円柱構造の上に観測ドームがある。1961年〜1968年、同大にはヴィルヘルム・ゴットヘルフ・ロールマン(英語版)の名前を冠する測地天文学研究所があった。 ⓘLohrmann-Observatory, Dresden, Germany |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 232 | 1879年以前のウィーン大学天文台(現・オーストリア科学アカデミー(英語版)) | 北緯48度12分30秒 東経16度22分39秒 |

ヨハン・ヨゼフ・グラフ・フォン・トラウトソン・ツ・ファルケンシュタイン(英語版)は1753年〜1756年にウィーン大学の建物の屋上に4階建ての木造の天文台を設置した。初代台長のマクシミリアン・ヘル(英語版)は1769年にヴァードーで金星の太陽面通過の観測を行い、天文単位の長さを計算した。19世紀初からウィーン中心部の観測条件が悪くなったため、天文台は1825年〜1833年に再建された後、1879年に新しいウィーン大学天文台(ID No.148)に移転された。 ⓘOld University Observatory Vienna (before 1879, now Academy of Sciences), Austria |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 233 | ウィーン=オッタクリング(英語版)のクフナー天文台(英語版) | 北緯48度12分46秒 東経16度17分29秒 |

クフナー天文台は1884年〜1886年にビール醸造業者のモーリッツ・フォン・クフナー(英語版)の私設研究所として建設された。フランツ・リッター・フォン・ノイマン(英語版)が設計した十字形の本館やヘリオメーターのドームなどからなる。天文台でレオ・アントン・カール・デ・バルは恒星の年周視差の測定を行い、カール・シュヴァルツシルトは感光材料の吸光度に関するシュヴァルツシルトの法則を発見した。1915年、天文台はクフナー家の財務状況の悪化により閉鎖された。クフナー家が1938年にスイスに逃げた後、建物は国家社会主義労働者党に没収されたが、戦後の1947年に公開天文台として再開され、1950年に所有権はクフナー家に返還された。 ⓘKuffner Observatory, Vienna-Ottakring, Austria |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 234 | ブルームフォンテーンのボイデン天文台 | 南緯29度2分20秒 東経26度24分17秒 |

ユーライア・アサートン・ボイデン(英語版)の名前を冠するハーバード大学天文台の附属観測所は1889年にペルーのリマ付近に設立され、1890年にアレキパに移転された。デービッド・ギルとソロン・アーヴィング・ベイリーによる調査の後、観測所は1927年に天文台に改称された上に現在地に移転された。著名な成果としてはウィリアム・ヘンリー・ピッカリングによるフェーベの発見、アニー・ジャンプ・キャノンらによるヘンリー・ドレイパー星表の作製、ハーロー・シャプレーによるシャプレー超銀河団の発見、ろ座矮小銀河の発見、ポール・ホッジ(英語版)による大マゼラン雲の写真集の作製が挙げられる。 ⓘBoyden Observatory, Bloemfontein, South Africa |

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | ||

| 235 | トランシルヴァニア地方アルバ・ユリアのバッチャーニアナ天文台(ハンガリー語版) | 北緯46度4分13秒 東経23度34分15秒 |

トランシルヴァニア地方の司教、バッチャーニ・イグナーツ(英語版)は1792年〜1798年にアルバ・ユリアの星形要塞にある旧三位一体修道会の3階建ての建物を後期バロック様式の複合施設に改造し、内部に写本やインキュナブラなどを保存する図書館とハプスブルク帝国初の天文台を設置した。天文台は18世紀後半にウィーンのイエズス会士、マクシミリアン・ヘル(英語版)の下で大きな発展を遂げたが、1860年に閉鎖された。 ⓘSpecula Batthyaniana, Alba Iulia, Transylvania, Romania |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 236 | メリダのジャノ・デル・アト国立天文台 | 北緯8度47分11秒 西経70度52分19秒 |

1888年、カヒガル海軍天文台(スペイン語版)はカラカスのキンタナの丘に設立された。1940年代以降の近代化の試みによりドイツから多くの機器を導入したが、地震研究所の新設などに止まった。1960年、天文台近代化委員会はメリダに近いアンデス山脈に新天文台を建設することを決定したが、政治的な理由により計画は中止となった。1961年にカラカスの天文台はベネズエラ海軍総司令部の下に置かれた後、1972年〜1975年にメリダから70km離れた山地に4つのドームからなるジャノ・デル・アト国立天文台は建設された。 ⓘLlano del Hato National Astronomical Observatory (CIDA), Mérida, Venezuela |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

北緯10度30分13秒 西経66度55分44秒 |

| |||||

北緯8度37分6秒 西経71度8分22秒 |

||||||

| 237 | ライプツィヒ=ヨハニシュタール(ドイツ語版)のライプツィヒ天文台(ドイツ語版) | 北緯51度20分10秒 東経12度22分20秒 |

1787年〜1790年、初代のライプツィヒ大学天文台はゲオルク・ハインリヒ・ボルツ(ドイツ語版)とカール・フリードリヒ・ヒンデンブルク(英語版)の設計に基づき、プライセンブルク城の塔に建てられた。1861年に旧天文台は閉鎖され、ヨハニシュタールの新天文台の初代台長にカール・クリスチャン・ブルーンスが就任した。新天文台にはアルベルト・ゴイテブリュック(英語版)が設計した本館のほか、2階建ての古典主義建築の台長の邸宅と子午線室があり、1866年にカール・フリードリヒ・ツェルナーはドームを追加した。天文台は1943年12月の空襲で被害を受けた後、1956年に閉鎖された。 ⓘLeipzig Observatory, Leipzig-Johannisthal, Germany |

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | ||

北緯51度20分2秒 東経12度23分18秒 |

||||||

| 238 | ハレ・アン・デア・ザーレ天文台(ドイツ語版) | 北緯51度29分21秒 東経11度57分34秒 |

この天文台はハレ大学学長のカール・クリストフ・フォン・ホフマン(ドイツ語版)の指示により、1788年に栗の並木道と共に附属植物園の敷地内に建設された。建物はカール・ゴットハルト・ラングハンス(英語版)が設計した風の塔に似た3階建てのドーリア式の八角形の塔で、入り口の両側にトスカナ式の柱が並んでおり、1階には子午線室と図書館、最上階には屈折望遠鏡とバルコニーがある。天文台は古典主義建築のライオン校舎(ドイツ語版)と並ぶ同大で最古の建物の1つである。 ⓘObservatory Halle an der Saale, Germany |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 239 | ロッブリー宮殿の1688年日食天文台 | 北緯14度48分43秒 東経100度38分42秒 |

ナーラーイ王は西洋の技術に関心を持ち、タイにおける天文学の創始者と見なされる。王は1664年にオランダ海軍の封鎖によりアユタヤからロッブリーに移り、イエズス会の協力の下で離宮のクライソン・シーハラート宮殿を建てた。1685年、王はフランスのイエズス会士と共に皆既月食を観測し、ロッブリーの経度を計算した。また、コンスタンティン・フォールコンの提案により、4階建ての八角形のワット・サン・パオロ天文台(タイ語版)が建設された。王は1688年4月30日の部分日食の観測の数ヶ月後に崩御し、ペートラーチャー王が即位するとフランス人は追い出された。タイで次に行われた天体観測はラーマ4世治世下での1868年8月18日の日食の観測となった。 ⓘSolar Eclipse Observatory 1688, Palace in Lop Buri, Siam (Thailand) |

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | ||

北緯14度47分59秒 東経100度36分36秒 |

| |||||

北緯14度47分44秒 東経100度37分10秒 |

| |||||

| 240 | コペンハーゲン大学の東防御壁天文台(英語版) | 北緯55度41分13秒 東経12度34分33秒 |

この天文台は1859年〜1861年にハインリヒ・ルイス・ダレストの計画に基づき、古い要塞の城壁の上に建てられた。建物はハンス・クリスチャン・ハンセン(英語版)が設計した新古典主義建築である。この天文台でダレストはNGC 1、NGC 26などの深宇宙天体を発見し、ハンス・カール・フレデリク・クリスチャン・シェレルプ(英語版)は『星座の書』を翻訳した。トルヴァルド・ニコライ・ティエレ、スヴァンテ・エリス・ストレームグレン、ベンクト・ストレームグレンらも台長を務めた。 ⓘØstervold Observatory, Copenhagen University, Denmark |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 241 | コペンハーゲン大学のブロルフェルド天文台 | 北緯55度37分29秒 東経11度39分53秒 |

光害などにより、1953年にコペンハーゲンから西側50km離れた場所にブロルフェルド天文台が建設された。天文台はカイ・ゴットロブ(英語版)が設計した赤色系の本館、工房などからなる建物群であり、庭園は環境デザイナーのゲオルク・ゲオルクセン(デンマーク語版)が設計したものである。コペンハーゲン大学は1993年に天文台、東防御壁研究所(ID No.240)と地球物理学研究所を統合しニールス・ボーア研究所を設置した。 ⓘBrorfelde Observatory, Copenhagen University, Denmark |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 242 | オーフス大学のオーレ・レーマー天文台(英語版) | 北緯56度7分40秒 東経10度11分36秒 |

地元出身のオーレ・レーマーの名前を冠するこの天文台は丘の上にあり、1909年〜1911年に建設された。アントン・ソフス・ローゼン(英語版)が設計した天文台の建物群は観測棟、本館と台長の別館からなり、漆喰の壁と瓦屋根が特徴的なアーツ・アンド・クラフツ建築である。初代台長はテューリンゲン州のアルテンブルクに私設天文台を設けたフリードリヒ・クリューガー(ドイツ語版)であった。天文台は1956年にオーフス大学の一部となり、別館は一時期オーフスの科学館となった。 ⓘOle Rømer Observatory, Aarhus University, Denmark |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 243 | ルンドの旧ルンド天文台(英語版) | 北緯55度41分59秒 東経13度11分16秒 |

1672年、アンデシュ・スポーレ(英語版)はルンド大学の天文台を設立したが、1676年のルンドの戦いで大部分が焼失した。1749年、ルンド大学天文学部の本館と新天文台はルンダゴード公園にある2階建てのクングスフーセットに置かれ、1837年〜1839年にカール・ゲオルク・ブルニウス(英語版)による増築が行われた。1867年、ルンド大学天文学部は中世の城壁内にあるヘルゴ・ゼッテルヴァル(英語版)が設計した「旧ルンド天文台」に移転され、カール・シャーリエやクヌート・ルントマルク(英語版)は台長を務めた。1962年、ロメレ山(スウェーデン語版)に附属の観測所が設置された。2001年、ルンド大学天文学部はティコ・ブラーエの胸像などと共に旧給水塔の周辺に移転された。 ⓘLunds gamla observatorium, Lund, Sweden |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

北緯55度42分23秒 東経13度11分29秒 |

||||||

北緯55度42分19秒 東経13度11分38秒 |

| |||||

北緯55度42分42秒 東経13度12分16秒 |

| |||||

| 244 | セーデルマンランド地方のサルトシェバーデン天文台(スウェーデン語版) | 北緯59度16分19秒 東経18度18分15秒 |

1920年代末の光害により、ストックホルム天文台台長のベルティル・リンドブラッドは天文台(ID No.209)の移転を計画した。1929年〜1931年、アクセル・アンデルベリ(英語版)が設計した新しい天文台はストックホルム南東部のストックホルム群島(英語版)に建設された。レンガ造の本館は高台にあり、周辺に観測用のドームがあり、内部には多数の天体物理学観測用の光学望遠鏡がある。 ⓘSaltsjöbaden Observatory, Södermanland, Sweden |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 245 | ソフィア大学天文台(ブルガリア語版) | 北緯42度40分55秒 東経23度20分41秒 |

1889年、ソフィア大学の物理学部の下に天文学科が設立され、オフリドの聖クリメントの名前を冠するソフィア大学の天文台はマリン・バチェヴァロフ(ブルガリア語版)の主導の下で、1892年〜1894年にボリス公園に建設された。1897年、同国初の望遠鏡である6インチの赤道儀式屈折望遠鏡は導入された。20世紀中期、台長のニコラ・イワノフ・ボネフ(ブルガリア語版)の下で天文台は大きな発展を遂げ、最初の人工衛星・スプートニク1号の打ち上げに関する観測も行った。 ⓘSofia University Observatory, Sofia, Bulgaria |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 246 | 香港気象台 | 北緯22度18分9秒 東経114度10分27秒 |

王立協会による提案により、香港天文台は1883年にジョージ・ボーエン(英語版)により尖沙咀に設置された。本部ビルはアーチ型の窓と長いベランダがある2階建ての漆喰壁のレンガ造の建物で、隣には1983年に建てられた「百周年記念ビル」がある。天文台では台風情報を中心とした気象観測に加えて、時刻および磁気の観測も行われた。 ⓘMeteorological Observatory, Hongkong, China |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

北緯22度28分29秒 東経114度13分12秒 |

||||||

| 247 | ニュージャージー州ホルムデル(英語版)のベル電話研究所のホルムデル・ホーンアンテナ(英語版) | 北緯40度23分29秒 西経74度11分7秒 |

1959年に建設された長さ50フィート、直径20フィートで、重さ18トンのマイクロ波ホーンアンテナであり、主体部分はアルミニウム製で、基部の三角形の構造は鋼製である。1960年代に衛星通信のアンテナおよび電波望遠鏡として使用され、エコーやテルスター衛星の信号の受信を行った。1964年、ロバート・ウッドロウ・ウィルソンとアーノ・アラン・ペンジアスはここで銀河系の外に由来する波長7.35cmのノイズを探知した。後にプリンストン大学のロバート・ヘンリー・ディッケ、ジム・ピーブルズとデビッド・トッド・ウィルキンソンにより宇宙マイクロ波背景放射と特定され、ジョージ・ガモフとジョルジュ・ルメートルの宇宙膨張論とビッグバン理論を裏付けた。 ⓘHolmdel Horn Antenna at Bell Telephone Laboratories in Holmdel, New Jersey, USA |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | 1978年のノーベル物理学賞関連 |

| 248 | 東京都台東区の浅草天文台 | 北緯35度42分5秒 東経139度47分20秒 |

浅草天文台は江戸時代後期の1782年〜1795年に高橋至時により設立され、別名は「頒暦所御用屋敷」である。当時の天文方は将軍の指揮の下で観測を通じて計時、暦の編纂を行い、土地測量、地理誌の編纂、洋書の翻訳なども行った。天文台は1869年までに浅草に存在していた。 ⓘAsakusa Astronomical Observatory, Taito City, Tokyo, Japan |

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | ||

| 249 | 東京国立天文台の三鷹キャンパス | 北緯35度40分31秒 東経139度32分17秒 |

1888年、東京帝国大学観象台、海軍省観象台および内務省地理局が合併して、かつて海軍気象台があった麻布区の飯倉に東京天文台が設立された。当時の天文台はレプソルド子午儀を用いて時刻を計測し、毎日の正午に皇居の午砲台で午砲による時報を行った。1923年の関東地震で倒壊した後、1924年に天文台は三鷹村に移転され、1935年に建物の建設が終わった。 ⓘMitaka Observatory, Tokyo National Astronomical Observatory of Japan |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 250 | 徐羅伐(慶州)の瞻星台 | 北緯35度50分7秒 東経129度13分9秒 |

東洋最古の天文台として知られる新羅時代築の基部の長さが5.7m、高さが9.17mの石塔である。石塔は瓶形の円柱で、上と下には四角形の構造、正面には四角形の窓がある。塔は月の日数と同じく30層の石からなり、毎層は月数と同じく12の石で構成されているため、瞻星台は年間の日数と同じく約360個の石で構成されている。 ⓘCheomseongdae Observatory, Seorabeol (today Gyeongju), South Korea |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | 世界遺産「慶州歴史地域」の構成資産 |

| 251 | 京都大学の花山天文台と飛騨天文台 | 北緯35度1分50秒 東経135度47分3秒 |

京都大学における天文学の研究は京都帝国大学理工学部の敷地内で佐々木哲夫によるフィンレー彗星の観測から始まり、天文台は当時「京都天文台」と称された。1921年に宇宙物理学科が物理学科から独立したのに伴い、天文台も「京都大学天文台」と改名した。しかし、その後の京都市電の開通により観測条件が悪化したため、1927年に天文台が宇治郡山科町の花山山に移転された。1929年に大倉三郎が設計した建物が竣工し、初代台長に山本一清が就任した。1958年に京都大学理学部傘下の花山天文台と生駒山太陽観測所(1941年〜1972年間に存在)が統合され、理学部附属の天文台となった。1968年に北アルプスに太陽系内天体観測用の飛騨天文台が新設された後、花山天文台はデータ解析の研究拠点となった。 ⓘKwasan and Hida Observatories, Kyoto University, Japan |

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | ||

北緯34度59分37秒 東経135度47分37秒 |

| |||||

北緯36度15分14秒 東経137度18分19秒 |

| |||||

| 252 | ポルト・アレグレのリオ・グランデ・ド・スル連邦大学天文台(ポルトガル語版) | 南緯30度1分56秒 西経51度13分19秒 |

1906年9月18日にポルト・アレグレ工学学校の一部として設立され、1934年にリオ・グランデ・ド・スル連邦大学の成立と共に同大の一部となった。4階の建物は初代台長を務めたマノエル・バルボサ・アスンプサン・イタキ(ポルトガル語版)が設計したアール・ヌーヴォー様式のものである。子午線室にはクロノスと地球儀を示すフレスコ画があり、外には天球儀と日時計の装飾があるウーラニアー像もある。1940年代に郊外にモロ・サンタナ天文台(ポルトガル語版)が設立された。 ⓘObservatório Astronômico da UFRGS, Porto Alegre, Brazil |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 253 | コペルニクスの時代のヤギェウォ大学のコレギウム・マイウス(英語版) | 北緯50度3分42秒 東経19度56分2秒 |

ニコラウス・コペルニクスは1491年〜1496年にヤギェウォ大学で勉学しており、1493年にマルチン・ビリカ(英語版)により大学に寄付され天文機器を使ったことがある。この機器は今もヤギェウォ大学の博物館に保存されている。 ⓘCollegium Maius at the time of Copernicus, Jagiellonian University, Kraków/Cracow, Poland |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 254 | オルシュティン/アレンシュタイン城(英語版)のヘリオグラフ(天文表) | 北緯53度46分40秒 東経20度28分28秒 |

ニコラウス・コペルニクスは1516年〜1521年と1523年に2度もヴァルミア大司教区(英語版)のオルシュティン城に滞在した。コペルニクスは1517年に城内の壁に垂直式日時計であるヘリオグラフを刻み込み、分点の観測を通じて太陽の黄道と年の長さについて観察した。 ⓘHeliograph (Astronomical Table), Olsztyn/Allenstein Castle, Poland |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

| 255 | フラウエンブルク/フロムボルク(英語版)でのコペルニクスの観測サイト | 北緯54度21分25秒 東経19度40分51秒 |

ニコラウス・コペルニクスは1497年、1512年〜1516年と1517年以降にフロムボルクに居住しており、司教区の総管理者を務めながら、大聖堂の一角にあるコペルニクス塔から観測活動を行ったと見られる。 ⓘCopernicus observing site in Frauenburg / Frombork, Poland |

|

ルネッサンスから20世紀中期までの天文学 | |

閉じる

*ID No.1〜4・7・15・47・48・54〜57・74・75・80・81・86・88・89・94・103・105・107・116・118〜121・123・128・130〜135・144・150〜154・156・189・190・203・214・218・219・221・224〜229・231は欠番(審議保留または不登録)。

*ID No.の順番は登録年順ではない。ケーススタディー別にNo.8以前が先史時代、No.9〜14が大航海時代以前の先住民文化、No.16〜20がアジア、No.21〜25が古代エジプト、No.26〜28が古代ヨーロッパ、No.29・30がイスラム文化、No.31〜33が中世ヨーロッパ、No.34〜39がルネッサンスから20世紀中期までの天文学、No.40が応用天文学、No.41・42が自然環境として種別され、以後は順不同。特にNo.71以降は世界各地の天文台が大多数を占める。

Remove ads

空とつながる場所

要約

視点

以下は「Places connected to the Sky」の一覧である[1]。

さらに見る ID No., 名称 ...

閉じる

Remove ads

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads

Remove ads