トップQs

タイムライン

チャット

視点

国際音声記号

音声記号体系 ウィキペディアから

Remove ads

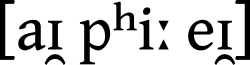

国際音声記号(こくさいおんせいきごう、英: International Phonetic Alphabet(IPA)、仏: Alphabet Phonétique International(API))は、あらゆる言語の音声を文字で表記すべく、国際音声学会が定めた音声記号である。逐語的な和訳としては国際音標字母(こくさいおんぴょうじぼ)[1][2]であり、他にも国際音声字母(こくさいおんせいじぼ)、国際音標文字(こくさいおんぴょうもじ)とも言う。

→「国際音声記号の文字一覧」も参照

国際音声記号(IPA)は、主にラテン文字に基づく音声表記のアルファベット体系である。これは、19世紀後半に国際音声学会(International Phonetic Association)によって、音声の標準的な書面表現として考案された[3]。IPAは、言語学者、辞書編纂者、外国語学習者および教師、言語聴覚士、歌手、俳優、人工言語の創作者、翻訳者などによって使用されている[4][5]。

IPAは、口語(話し言葉)における語彙的(および限定的には韻律的)な音の一部である、音素、イントネーション、音節の区切りといった音声の性質を表現することを目的として設計されている[3]。歯ぎしり、構音障害、口蓋裂による発声など、追加的な音声的性質を表現する場合には、拡張された記号セットが使用されることがある[4]。

音声の区画(セグメント)は、基本的に二種類のIPA記号、すなわち文字と付加記号(ダイアクリティカルマーク)によって転写される。たとえば、英語の文字 ⟨t⟩ の音は、単一の文字 [t] で転写される場合もあれば、文字に付加記号を組み合わせて [t̺ʰ] のように転写される場合もあり、どの程度精密に表現するかによって異なる。同様に、フランス語の文字 ⟨t⟩ も [t] または [t̻] と転写されうる:[t̺ʰ] と [t̻] は似てはいるが異なる音である。スラッシュは音素転写を示すために用いられ、/t/ は [t̺ʰ] や [t̻] よりも抽象的であり、文脈や言語に応じていずれかを指す場合がある[6]。

国際音声学会は、時折、文字や付加記号を追加、削除、または変更することがある。直近の変更は2005年に行われ[7]、IPAには107のセグメント文字、無限に近い数の超セグメント文字、44の付加記号(合成記号を除く)、および4つの語外的韻律記号が存在する。これらは、本稿下部および国際音声学会のウェブサイトに掲載されている最新のIPAチャートに示されている[8]。

Remove ads

歴史

1886年、フランス語および英語の言語教師の一団が、フランスの言語学者ポール・パシーを中心として結成され、1897年以降「国際音声学協会」として知られるようになった[9]。 このアルファベットの構想は、オットー・イェスペルセンがパシーに提案したものであり、パシーは協会の他のメンバー、主にダニエル・ジョーンズとともにその開発を進めた。 最初のIPA(国際音声記号)アルファベットは、ヘンリー・スウィートによる英語の綴字改革案「ローミック記号(英語: Romic alphabet)」に基づいており、これはさらにアレクサンダー・ジョン・エリスの「パレオタイプ・アルファベット(英語: Palaeotype alphabet)」を原型とし、その体系自体はドイツ語で古代エジプト語を転写するために初めて用いられた「レプシウス標準アルファベット(英語: Lepsius Standard Alphabet)」に由来していた。

当初の目的は、このアルファベットを他の言語にも使用可能なものとすることであり、記号の音価(値)は言語ごとに異なってもよいとされていた[10]。 たとえば、音 [ʃ](英語 shoe の sh)は、英語では ⟨c⟩、フランス語およびドイツ語では ⟨x⟩ で表されていた。またドイツ語では、⟨c⟩ は Bach の [x] の音を表すために使用された[11]。 しかし、転写される言語の数が増えるにつれて、この方式は実用的でないことが明らかとなり、1888年には各言語間で記号の音価が統一された。この改革がその後のすべての改訂の基礎となった[11][12]。

IPA は創設以来、いくつかの改訂を経てきた。1890年代から1940年代にかけては比較的頻繁に改訂や拡張が行われたが、その後はほとんど変化がなく、1989年のキール会議(英語: Kiel Convention)において大幅な再編が行われた。 1993年には中舌母音を示す記号の復活[4]および無声入破音の記号の廃止[13]を含む小規模な改訂が行われ、2005年5月には唇歯はじき音を表す新たな記号が追加された[14]。記号の追加・削除以外では、IPAの改訂は主に記号や分類名の変更、および書体の修正にとどまっている[4]。

音声障害のための「拡張国際音声記号(拡張IPA、英: extIPA)」は1990年に作成され、1994年に「国際臨床音声学・言語学協会(英語: International Clinical Phonetics and Linguistics Association)」によって正式に採択された[15]。 この extIPA は2015年に大幅な改訂を受け、2025年にも小規模な修正が加えられている。

Remove ads

用法

要約

視点

IPA(国際音声記号)の一般原則は、「各々の区別的音(音素)[16]に対して一つの文字を与える」ことである。これは次のことを意味する。

- 英語における〈sh〉や〈ea〉のように、複数の文字を組み合わせて一つの音を表したり、〈x〉のように一つの文字で /ks/ や /ɡz/ のような複数の音を表したりはしない[17]。

- また、英語の〈c〉や〈g〉のように、文脈に依存して音価が変化する文字(「硬音」や「軟音」など)も存在しない。

- IPA では、既知のどの言語にも区別が存在しない二つの音に対しては、別個の文字を設けない。この性質は「選択性(selectiveness)」と呼ばれる[2][18]。ただし、多くの音素的に異なる記号が一つの補助記号(ダイアクリティカルマーク)で派生できる場合には、それを代用として用いることがある[19]。

このアルファベットは音素ではなく、音(phone)を転写するために設計されている。ただし、音素転写にも使用されることがある。特定の音を示さない文字は廃止されており、例えばスウェーデン語・ノルウェー語の「複合」声調を示すために用いられた〈ˇ〉や、日本語の撥音を表した〈ƞ〉などがそうである。ただし、スウェーデン語の sj 音を示す〈ɧ〉は現在も残っている。IPA が広い音声転写(broad phonetic transcription)や音素転写に用いられる場合、文字と音との対応関係は比較的ゆるやかになることがある。IPA は、曖昧さを生じない限り、より「馴染みのある」文字を用いることを推奨している[20]。たとえば、[ɛ] や [ɔ] に対して〈e〉や〈o〉を、[t̪] や [ʈ] に対して〈t〉を、[ɸ] に対して〈f〉を用いるなどである。実際、『IPA Handbook』のヒンディー語の例では、/t͡ʃ/ および /d͡ʒ/ にそれぞれ〈c〉と〈ɟ〉が使用されている。

IPA の記号のうち、107 の文字が子音および母音を表し、31 の補助記号(ダイアクリティクス)がそれらを修飾し、さらに17 の追加記号が長さ・声調・強勢・イントネーションなどの超分節的特徴(suprasegmental qualities)を示す[21]。これらは表に体系的に整理されており、その表はIPAの公式ウェブサイトに掲載されている公式の図表である。

文字の形

国際音声字母(IPA)はラテン文字を基礎としており、非ラテン文字の使用をできる限り少なくしている[11]。非ラテン文字はラテン文字との調和を意図している[22]。このため、ほとんどの文字はラテン文字、ギリシア文字、またはそれらの改変形である。一部の文字はそうではない。たとえば、声門閉鎖音を表す文字⟨ʔ⟩は、もともと点を除いた疑問符の形から生じた。また、いくつかの文字、たとえば有声咽頭摩擦音を表す⟨ʕ⟩などは、他の文字体系に着想を得ており(この場合、アラビア文字の⟨ﻉ⟩(アイン)を反転させたアポストロフィ形を経由して取り入れられた)[13]。

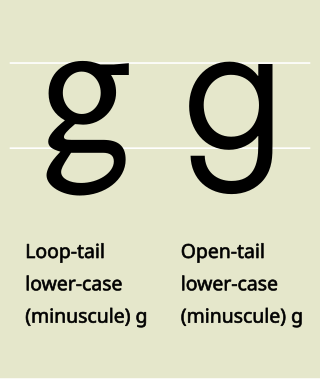

協会は、ほとんどの文字の音価が「国際的慣用」(おおむね古典ラテン語)に対応するようにIPAを作成した[11]。したがって、子音文字⟨b⟩、⟨d⟩、⟨f⟩、⟨ɡ⟩、⟨h⟩、⟨k⟩、⟨l⟩、⟨m⟩、⟨n⟩、⟨p⟩、⟨s⟩、⟨t⟩、⟨v⟩、⟨w⟩、⟨z⟩は、おおよそ英語の語頭位置におけるそれぞれの音価に対応している(gは「gill」のg、hは「hill」のhに相当。ただしp・t・kは「spill」「still」「skill」に見られるように無気音である)。母音文字⟨a⟩、⟨e⟩、⟨i⟩、⟨o⟩、⟨u⟩は、ラテン語の長母音の音価に対応する。[i]は「machine」の母音に、[u]は「rule」の母音に似ている、などである。その他のラテン文字、特に⟨j⟩、⟨r⟩、⟨y⟩などは英語とは異なるが、ラテン語または他のヨーロッパ諸語におけるIPAの値をもつ。

文字そのもののほかに、転写を補助するための二次的な記号も存在する。発音の細部や二次的調音を示すために、ダイアクリティカルマーク(分音符号)を文字に付加できる。また、強勢やイントネーションといった韻律的特徴を示すための特殊記号もある。

書体(Typography)

基本的なラテン文字体系は、スモールキャピタルや筆記体の形、フックなどの重なり合う分音符、そして文字の回転を加えることで拡張された。これらの文字の音価は、元の文字、あるいはそれに似せて修正された文字の音価と関連している[23]。

たとえば、機械式活版印刷の時代には回転文字が好まれた。これは、IPA記号のために特別な活字を鋳造する必要がないという利点をもっていた。ちょうど、⟨b⟩と⟨q⟩、⟨d⟩と⟨p⟩、⟨n⟩と⟨u⟩、⟨6⟩と⟨9⟩の活字が、印刷業者のコスト削減のためにしばしば兼用されていたのと同様である。 したがって、回転文字⟨ɐ ə ɹ ʍ⟩はそれぞれ a・e・r・w を想起させ、⟨ɔ ɟ ɓ ɥ ɯ ʌ ʎ⟩はそれぞれ o・j・b・y・u/w・ᴀ・y/λ を想起させる[24]。

ギリシア文字からもいくつかの文字が採用されているが、その音価はギリシア語とは異なる場合が多い。多くのギリシア文字については、IPA専用にわずかに異なる字形が考案されており、具体的には⟨ꞵ⟩、⟨ɣ⟩、⟨ɛ⟩、⟨ɸ⟩、⟨ꭓ⟩、⟨ʋ⟩がこれにあたる。これらはUnicodeにおいて、それぞれの元のギリシア文字とは別個に符号化されている。ただし⟨θ⟩だけはギリシア文字形そのものが使用されている。また、⟨ꞵ ~ β⟩および⟨ꭓ ~ χ⟩については、ギリシア形とラテン形の両方が一般的に用いられている[25]。

図像性(アイコニシティ)

文字や分音記号の図形的な由来は、しばしば象徴的(アイコニック)である:

- 右向きのフック状の尾をもつ〈ʈ ɖ ɳ ɽ ʂ ʐ ɻ ɭ〉は、そり舌音を示す。この形は〈r〉の湾曲した腕に由来する。

- 上方のフック(〈ɠ ɗ ɓ〉に見られる)は、入破音を示す。

- いくつかの鼻音子音は〈n〉の形に基づいており、〈n ɲ ɳ ŋ〉がそれに当たる。〈ɲ〉と〈ŋ〉はそれぞれ〈gn〉および〈ng〉の合字に由来する[26]。

- 子音文字の中では、スモールキャピタル体〈ɢ ʜ ʟ ɴ ʀ ʁ〉、および拡張IPA(extIPA)の〈ꞯ〉は、基底文字よりも喉奥に近い音を表す。〈ʙ〉はこの原則における後発の例外である。

- 母音文字では、スモールキャピタル体〈ɪ ʏ ʊ〉が、もとの文字よりも緩い調音をもつとされていた音を表す。〈ʊ〉はもともと〈ᴜ〉であった[27]。スモールキャピタルの〈ɶ〉もまた後発の例外である。

- 声調記号は、音階上の音高の軌跡に由来している。

括弧と転写の区切り記号

IPA(国際音声記号)による転写を囲んで区切るためには、主に二種類の括弧が用いられる。

あまり一般的でない表記法には以下がある:

上記三つはすべて IPA Handbook によって提供されている。一方、以下は Handbook では正式には扱われていないが、IPA の転写や関連資料(特に山括弧)で目にすることがある:

文献における括弧の対照例は以下の通りである。

いくつかの英語アクセントでは、通常 ⟨l⟩ または ⟨ll⟩ と綴られる音素 /l/ が、二つの異なる同音異義音(アロフォン)として発音される。母音および子音 /j/ の前では「明るい」 [l] が現れ、子音(ただし /j/ を除く)や単語末では「暗い」[ɫ] / [lˠ] が現れる[42]。

また、名詞の複数形形成における /f/ – /v/ の交替、例えば knife /naɪf/ – knives /naɪvz/ は、形態音韻的には {naɪV} – {naɪV+z} と表現できる。ここで形態音韻素 {V} は音素集合 {/f/, /v/} を表す[43]。

その他の表記法

IPAの文字には、原稿作成やフィールドノート作成時に使用するための筆記体形式が存在する。しかし、『IPAハンドブック』では、多くの人にとって筆記体のIPAは「解読が困難」であるとして、その使用は推奨されていない。 また、視覚障害者や弱視者の専門家・学生のために、IPAの点字表記も開発されている[44]。

Remove ads

IPAチャートの修正

国際音声記号は、協会によって時折修正される。各修正の後、協会はチャート形式でアルファベットの更新された簡易版を提供する。すべてのアルファベット要素を、IPAが発行するサイズのチャートに収めることはできない。例えば、歯茎硬口蓋音および咽頭音は、理論上ではなくスペースの都合で子音チャートに含まれていない(反転音と硬口蓋音の間、および咽頭音と声門音の間にそれぞれ追加の列が必要となるため)、側面はじき音も単独の子音用に行を追加する必要があるため、「その他の記号」のブロックに記載されている[45]。無限に多く存在する音高記号も、より大きなページでも完全に収録することは実際的ではなく、例示は一部に限られ、声調付加記号も完全ではない。反転音高記号はまったく図示されていない。

アルファベットやチャートを修正する手順は、IPAジャーナルで変更を提案することから始まる(例えば、2008年12月の非円唇中舌広母音[46]や2011年8月の中央接近音[46])。提案に対する反応は、同号または後続号に掲載されることがある(2009年8月の中央広母音の例[47])。その後、正式な提案はIPA評議会に提出され[48]、さらなる議論と正式な投票が行われる[49][50]。評議会は会員によって選出される[51]。

アルファベットの多くの使用者、協会自身の指導部を含む、は標準化された使用法から逸脱することがある[52]。IPAジャーナルは、論文中の子音チャートにおいてIPA記号とextIPA記号を混用することを許容している(例えば、IPAの図示においてextIPA記号⟨𝼆⟩を使用し、⟨ʎ̝̊⟩を用いない場合など)[53]。

用途

要約

視点

160を超えるIPA記号のうち、いずれかの言語の音声を表記する際に使用されるのは比較的少数であり、精密さの程度にも幅がある。音声を詳細に指定する精密な表記は「狭義表記(narrow transcription)」と呼ばれる。詳細をやや粗くした表記は「広義表記(broad transcription)」と呼ばれる。いずれも相対的な概念であり、通常は角括弧で囲まれる。広義音声表記は、聴き取りやすい音声の詳細に限定する場合や、議論に関連する詳細のみに限定する場合があり、音素表記とほとんど変わらない場合もある。しかし、広義表記は、表記されたすべての差異が必ずしもその言語で意味を持つと理論的に主張するものではない。「広義」という用語はさらに、付加記号(ダイアクリティック)が可能な限り避けられることや、ISO基本ラテンアルファベットの文字に表記が限定されることを示唆する場合もある[54]。

例えば、英語の単語 little は広義表記では [ˈlɪtəl] とされ、多くの発音を概ね表現する。より狭義の表記では、個別の方言的な詳細に着目することができる:一般アメリカ英語では [ˈɫɪɾɫ]、コックニー英語では [ˈlɪʔo]、南部アメリカ英語では [ˈɫɪːɫ] のようになる。

音素表記は、話された音の概念的対応物を表すもので、通常はスラッシュ / / で囲まれ、ダイアクリティックの少ない簡単な文字が用いられることが多い。IPA文字の選択は、話者が音を音素としてどのように認識しているかという理論的主張を反映する場合もあれば、単に組版上の便宜による場合もある。スラッシュ内の音素表記は絶対的な音価を持たない。例えば英語では、pick の母音も peak の母音も /i/ と表記できるため、pick, peak は /ˈpik, ˈpiːk/ または /ˈpɪk, ˈpik/ と表記されるが、フランス語 pique の母音とは異なり、これも /pik/ と表記される。一方、pick, peak, pique の精密音声表記は [pʰɪk]、[pʰiːk]、[pikʲ] のようになる。

言語学者

IPAは言語学者による表記に広く用いられている。しかし、一部のアメリカの言語学者は、IPAとアメリカの音声記号表記、または漢学音声表記を混用したり、その他の理由で非標準的な記号を使用する場合がある[55]。そのような非標準的表記を用いる著者は、選択した表記の一覧や説明を付けることが推奨される。これは一般的な慣行として望ましく、IPA記号の正確な意味の理解は言語学者によって異なり、また一般的慣例は時とともに変化するためである。

辞書

英語

多くのイギリスの辞書――たとえば『オックスフォード英語辞典』や、『オックスフォード現代英英辞典』(Oxford Advanced Learner’s Dictionary)、『ケンブリッジ高級学習者辞典』(Cambridge Advanced Learner’s Dictionary)など一部の学習者向け辞典――では、現在、単語の発音表記に国際音声記号(IPA)が用いられている。

しかしながら、多くのアメリカの辞典(および一部のイギリスの辞典)では、IPAの代わりに発音綴り換え体系(pronunciation respelling systems)の一種が使用されている。これらは英語話者にとってより馴染みやすく、また方言間でより広く受け入れられやすいよう設計されており、IPAが暗に示しうる「標準的な」発音の存在を回避する目的もある。

たとえば、アメリカの多くの辞典(『ウェブスター辞典』など)で採用されている綴り換え体系では、IPAの [j] に対して ⟨y⟩ が、IPAの [ʃ] に対して ⟨sh⟩ が用いられている。これは、英語におけるこれらの音の通常の綴りに基づくものである[56][57]。 (なお、IPAにおいて [y] はフランス語の ⟨u⟩(例:tu)の音を表し、[sh] は英語 grasshopper の中の子音連続を表す。)

その他の言語

英語以外の言語の辞書においても、IPAが必ずしも普遍的に用いられているわけではない。音素的正書法(phonemic orthography)をもつ言語の一言語辞典(monolingual dictionary)では、ほとんどの単語について発音を示す必要がないため、発音記号を付さず、予想外の発音をもつ語にのみ綴り換え体系を用いる傾向がある。 イスラエルで出版される辞書では、IPAの使用は稀であり、外国語の音写にヘブライ文字を用いる場合もある。 外国語からロシア語への翻訳を扱う二言語辞典では一般にIPAが使用されるが、ロシア語の一言語辞典では、外国語の単語に対して綴り換えによる発音表記が用いられることもある。 IPAは二言語辞典においてより一般的であるが、ここにも例外が存在する。たとえば、チェコ語の大衆向け二言語辞典では、IPAはチェコ語に存在しない音を示す場合にのみ用いられる傾向がある。

標準正書法および大文字小文字の異形

IPAの文字は、さまざまな言語のアルファベットに取り入れられてきた。特に、アフリカ・アルファベットを通じて、ハウサ語、フラニ語、アカン語、グベ諸語、マンディング諸語、リンガラ語など、サハラ以南の多くの言語において採用されている。これらの言語での使用のために、大文字の異形が作成された。たとえば、トーゴ北部のカビエ語では、Ɖ ɖ、Ŋ ŋ、Ɣ ɣ、Ɔ ɔ、Ɛ ɛ、Ʋ ʋといった文字が用いられる。これらおよび他の文字はUnicodeによってサポートされているが、IPA拡張の範囲ではなく、ラテン文字の他の範囲に含まれている。

しかし、IPAそのものにおいては、小文字のみが使用される。IPAハンドブックの1949年版では、語が固有名詞であることを示すためにアスタリスク ⟨*⟩ を前置することができるとされており[58]、英語やフランス語の正書法ではなくIPA表記で書かれた『Le Maître Phonétique』誌ではこの慣習が用いられていた。しかし、この慣習は1999年版のハンドブックには採用されておらず、同書では、アスタリスクが記号を持たない音や特徴を示すプレースホルダーとして用いられるという、これとは逆の用法が記されている[59]。

クラシック声楽

IPAは、クラシック声楽家の準備過程において広く用いられている。これは、彼らが多様な外国語で歌うことをしばしば求められるためである。また、発声指導者によって、発音の明瞭化、音色の質および音程の改善を目的としてIPAが教授される[60]。 オペラのリブレットは権威ある形でIPAにより転写されており、その代表例としてはニコ・カステルによる諸巻[61]やティモシー・チークの著書『Singing in Czech』[62]が挙げられる。 さらに、オペラ歌手がIPAを読解できる能力は、ウェブサイト「Visual Thesaurus」においても活用された。同サイトでは、オペラ歌手数名を起用し、「VTの語彙データベースに含まれる15万語および句の録音を行うために……彼らの声の持久力、発音細部への注意、そして何よりもIPAの知識」を評価したのである[63]。

Remove ads

文字

要約

視点

→「国際音声記号表」も参照

国際音声学会(International Phonetic Association)は、IPAの文字を三つの範疇に分類している。すなわち、肺臓気流音子音(pulmonic consonants)、非肺臓気流子音(non-pulmonic consonants)、および母音(vowels)である[64][65]。

肺臓気流子音の文字は、無声(tenuis)と有声の音の単独または対として配置され、さらにこれらは、左から右に向かって前方(唇音)から後方(声門音)へと進む列に並べられる。IPAの公式刊行物においては、紙幅節約のために二つの列が省かれ、それらの文字は理論的には主表に属するにもかかわらず、「その他の記号(other symbols)」の中に列挙されている[66]。 行の配置は、上から順に、完全閉鎖(閉鎖音:破裂音および鼻音)、短い閉鎖(震え音:ふるえ音およびはじき音)、部分的閉鎖(摩擦音)、そして最小限の閉鎖(接近音)となっている。ただし、ここでも空間節約のために一行が省かれている。

以下の表では、やや異なる配置がなされている。すなわち、すべての肺気流音子音が肺気流音子音表に含まれ、さらに震え音および側音が分離されている。その結果、行は、破裂音 → 摩擦音 → 接近音という一般的な子音弱化(lenition)の経路を反映するよう構成されている。また、複数の文字が摩擦音と接近音の双方を表しうるという事実も考慮されている。閉鎖音と隣接する摩擦音を結合することによって、破擦音を形成することも可能である。網掛けされたセルは、不可能または音素的に非弁別的と判断される調音を示す。

母音文字もまた、非円唇母音と円唇母音の対として配置されており、これらの対は左から右に前方母音から後方母音へ、また上から下へと最大閉鎖から最小閉鎖へ向かって並べられている。母音文字については、表から省かれたものは存在しないが、過去には中舌母音の一部が「その他の記号」に含められていたことがある。

子音

肺臓気流子音

肺臓気流子音とは、声門(声帯のあいだの空間)または口腔(口の内部)を閉鎖し、同時または後続して肺からの空気を放出することによって作られる子音である。肺気流子音は、IPAにおける子音の大部分を構成し、また人間の言語においても同様である。英語のすべての子音はこの範疇に属する[67]。

肺臓気流子音表は、子音の大部分を含み、生成方法を示す行(調音方法)と、調音が行われる部位を示す列(調音部位)に従って配列されている。主要な図表には、単一の調音部位をもつ子音のみが含まれている。

脚注

- 子音表において、いくつかの文字が対になって現れる行(阻害音)では、右側の文字が有声音を表す。ただし、息もれ有声の [ɦ] は例外である[68]。 それ以外の行(共鳴音)では、単独の文字が有声音を表す。

- IPAでは、歯音・歯茎音・後部歯茎音といった舌頂調音点に関して、摩擦音を除くすべての子音に対して単一の文字を与えているが、これは必ずしも厳密にそのまま使用する必要はない。特定の言語を扱う場合、その言語に適した範囲で、文字を歯音的・歯茎的・後部歯茎的として扱うことができる(この場合、補助記号を用いる必要はない)。

- 灰色で示された領域は、発音が不可能と判断される調音を示す。

- 文字 [β, ð, ʁ, ʕ, ʢ] は、規範的には有声摩擦音として定義されるが、接近音として用いられることもある[69]。

- 英語のような多くの言語では、[h] および [ɦ] は実際には声門音でも摩擦音でも接近音でもない。むしろ、それらは単なる発声の状態(phonation)である[70]。

- 摩擦音 [ʃ ʒ]、[ɕ ʑ]、および [ʂ ʐ] の区別は、舌の位置よりもむしろ舌の形状によって決まる。

- [ʜ] および [ʢ] は、IPA公式表の「その他の記号」欄において喉頭蓋摩擦音として定義されているが、[ħ] および [ʕ] と同じ調音位置での震え音(trill)として扱うこともできる。というのも、披裂喉頭蓋ひだの震えは通常、これらの音と同時に生じるからである[71]。

- 記載されている音の中には、いかなる言語においても音素として存在が確認されていないものもある。

非肺臓気流子音

非肺臓気流子音とは、その気流が肺に依存しない音を指す。これには、クリック音(アフリカのコイサン諸語および隣接するいくつかのバントゥー諸語に見られる)、入破音(シンド語、ハウサ語、スワヒリ語、ベトナム語などに見られる)、および放出音(多くのアメリカ先住民諸語およびコーカサス諸語に見られる)が含まれる。

脚注

- 吸着音(クリック音)は伝統的に、前方調音点(通常「クリックの種類」と呼ばれ、歴史的には「吸気音(influx)」と呼ばれる)と、クリックの音質と組み合わさった後方調音点(通常「クリックの伴随要素(accompaniment)」、歴史的には「呼気音(efflux)」と呼ばれる)から構成されると記述されてきた。国際音声記号(IPA)のクリック音字母は、クリックの種類(すなわち前方調音およびその開放)のみを示す。したがって、すべてのクリック音は正確な表記のために2つの字母を必要とする。すなわち、⟨k͡ǀ, ɡ͡ǀ, q͡ǀ⟩ などであり、前方および後方の開放がともに聴取される場合には、その順序が逆転することもある。後方調音に対応する字母はしばしば省略され、その場合は一般に ⟨k⟩ が想定される。しかしながら、一部の研究者は、クリック音を伝統的表記が示唆するような二重調音音として分析すべきであるという考え方に異議を唱え、後方閉鎖を気流機構の一部としてのみ分析する[72]。 このような分析の転写においては、クリック音字母が両方の調音点を表し、異なる字母が異なるクリックの種類を示す。また、伴随要素の諸特徴を示すために、⟨ǀ, ǀ̬, ǀ̃⟩ などのような分音記号が用いられる。

- 無声入破音を表す字母 ⟨ƥ, ƭ, ƈ, ƙ, ʠ⟩ は、現在ではIPAによってサポートされていないが、Unicodeには依然として存在している。その代わりに、IPAでは通常、有声対応字母に無声音分音記号を付した形、すなわち ⟨ɓ̥, ɗ̥⟩ などを用いる。

- そり舌入破音を示す字母 ⟨ᶑ⟩ は、「明示的にIPAが承認したものではない」[73]が、IPAは ⟨ᶑ⟩ および無声音 ⟨𝼉⟩ のUnicodeへの収録を支持している。

- 放出音を示す分音記号は、閉鎖音字母の直後ではなく、子音の右端に付される。すなわち、⟨t͜ʃʼ⟩、⟨kʷʼ⟩ のように表記される。不正確な転写においては、この分音記号が肺臓気流性であるが声門化された共鳴音、すなわち [mˀ], [lˀ], [wˀ], [aˀ] における上付き声門閉鎖音を代用することが多い。これらは、きしみ声(creaky voice)として [m̰], [l̰], [w̰], [a̰] のように転写することもできる。

破擦音

破擦音(affricates)および同時調音閉鎖音(co-articulated stops)は、連続する二つの文字によって表される。明確化のため、この二文字からなる二重音字(digraph)は連結線(tie bar)によって結ばれることがあり、この連結線は文字の上方または下方のいずれに置かれても意味の差はない[74]。破擦音は、オプションとして合字(ligature)によっても表記されることがある——たとえば ⟨ʧ, ʤ⟩——しかし、これはもはや国際音声記号(IPA)の公式な用法ではない。 別の方法として、破裂音の解放(release)を上付き文字で表す表記法があり、たとえば ⟨tˢ⟩ は [t͜s] を転写するために用いられることがあるが、厳密な表記においてはこれは破擦音ではなく摩擦音的な解放を意味することになる。 硬口蓋破裂音(palatal plosives)を示す文字 ⟨c⟩ および ⟨ɟ⟩ は、便宜上 [t͜ʃ] および [d͜ʒ] あるいはそれに類する破擦音を表すために用いられることが多く、国際音声学会の公式刊行物においてすらこの用法が見られる。そのため、これらの文字は注意して解釈しなければならない[75]。

真の破擦音においては、破裂音要素と摩擦音要素が同音節位置(同形態)であるため、破擦音の調音位置は主に摩擦音要素で聴取される。そのため、破裂音に対応する文字は、冗長な精密さが不要な場合には必ずしも正確に記譜されない。例えば、英語の ch 音は厳密な転写では [t̠͡ʃ] とされるが、通常はダイアクリティカルマークを省略して [t͜ʃ] と記す。同様に、[ʈ͡ʂ] および [ɖ͡ʐ] は、より一般的に [t͡ʂ] および [d͡ʐ] と書かれ、合字においても単一の反転フックのみが用いられる。

同時調音子音

同時調音子音(co-articulated consonants)とは、二つの調音部位を同時に用いて発音される音を指す(発声器官の二箇所を用いて発音される)。英語では "went" の [w] がその例であり、唇を丸めつつ舌の後部を挙上して発音される。類似の音として [ʍ] や [ɥ] がある。いくつかの言語では、破裂音が二重調音されることもあり、例えばローラン・バグボの名前に見られる。

注釈

- [ɧ]、すなわちスウェーデン語の sj 音は、IPA によって「同時に [ʃ] と [x]」として記述されているが、このような同時フリカティブが実際にいかなる言語にも存在する可能性は低いとされる[76]。

- 複数の結合棒(tie bar)を用いることもでき、例えば ⟨a͡b͡c⟩ や ⟨a͜b͜c⟩ のように表記することができる。例えば、前声化された軟口蓋破擦音は ⟨g͡k͡x⟩ と表記されることがある。

- 結合棒の上または下にダイアクリティカルマークを配置する必要がある場合は、図形素結合子(U+034F)を使用する必要がある。例として [b͜͏̰də̀bdʊ̀](Margi語で「噛んだ」)がある。しかし、フォントの対応状況は十分ではない。

入破音に関しては、著者が両方の文字を重複して入破音として示すことを避け、より簡潔に ⟨ɡ͡ɓ⟩ や ⟨k͜ƥ⟩ のように表記する場合もある。

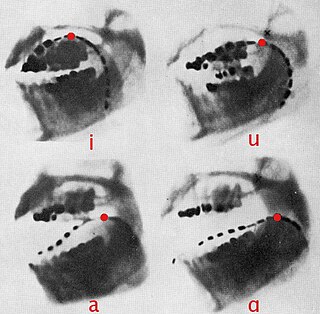

母音

→詳細は「母音」を参照

国際音声学会(IPA)は、母音を「音節の中心に位置する音」と定義している[77]。 以下に示すのは、IPAにおける母音の一覧図である。IPAでは、母音は舌の位置(前後および高低)に基づいて配置されている。

チャートの垂直軸は母音の高さによって配置されている。舌が下がった位置で発音される母音はチャートの下方に置かれ、舌が上がった位置で発音される母音は上方に置かれる。たとえば、[ɑ](英語 father の最初の母音)は舌が下がった位置で発音されるため下方に配置され、[i](英語 meet の母音)は舌が口蓋に上がった位置で発音されるため上方に配置される。

同様に、チャートの水平軸は母音の前舌性によって決まる。舌が口の前方に寄せられて発音される母音(たとえば [ɛ]、英語 met の母音)は左側に配置され、舌が口の後方に寄せられる母音(たとえば [ʌ]、英語 but の母音)は右側に配置される。

母音がペアで示される場合、右側は唇を丸めて発音する円唇母音を表し、左側はその非円唇母音である。

二重母音

二重母音は単純に母音の連続として表記されることもあるが、明瞭さのために非音節化記号で示されることが一般的である。たとえば ⟨ui̯⟩ や ⟨u̯i⟩ のように表記される。また、開始母音または終了母音の上付き文字を用いることもあり、⟨uⁱ⟩ や ⟨ᵘi⟩ のように表記されることもある。さらに、⟨u͜i⟩ のように結合棒(タイバー)を用いる場合もあり、特に二重母音が開始母音で特徴づけられるのか終了母音で特徴づけられるのか判別しにくい場合、あるいは可変的である場合に用いられる。

脚注

⟨a⟩ は公式には前舌母音を表すが、前舌開広母音と中央広母音の区別はほとんど存在しない。そのため、⟨a⟩ はしばしば開中央母音を表すのに用いられる。 区別が必要な場合には、開中央母音を示すために後退記号または中央化記号を付加することができ、例えば ⟨a̠⟩ や ⟨ä⟩ のように表記される。

Remove ads

ダイアクリティカルマークおよび韻律表記

要約

視点

ダイアクリティカルマークは音声的詳細を示すために用いられる。これらはIPA文字に付加され、その文字の通常の発音に対する修正や具体化を示す[78]。

任意のIPA文字を上付きにすることで、その文字の調音特徴を基礎文字に付与するダイアクリティカルマークとして機能させることができる[79]。 以下に示す上付き文字はIPAハンドブックで特に規定されているものである。その他の使用例としては、⟨tˢ⟩(摩擦音解放を伴う [t])、⟨ᵗs⟩(破擦性開始を伴う [s])、⟨ⁿd⟩(前鼻音化された [d])、⟨bʱ⟩(息もれの[b])、⟨mˀ⟩(声門化された [m])、⟨sᶴ⟩([s] に [ʃ] の性質を帯びた、すなわち無声歯茎後退摩擦音)、⟨oᶷ⟩(二重母音化された [o])、⟨ɯᵝ⟩(圧縮 [ɯ])などが挙げられる。

文字の後に置かれた上付きダイアクリティカルマークは、音の同時修飾か音の末尾における音声的詳細のいずれかを示す場合があり曖昧である。例えば、唇音化された ⟨kʷ⟩ は同時に [k] と [w] の発音を意味する場合もあれば、[k] に唇音化解放を伴う場合もある。一方、文字の前に置かれた上付きダイアクリティカルマークは通常、音の開始の修飾を示す(例:⟨mˀ⟩ 声門化 [m]、⟨ˀm⟩ [m] に声門開始)。

ダイアクリティカルマークは、スペースの衝突を避けるために移動させることができる。通常文字の下に置かれる記号は、下向きの部分(ディセンダー)や他のダイアクリティカルマークを避けるために文字の上に置かれることがあり、⟨ŋ̊⟩ の無声リングがその例である。逆に、⟨t͜s⟩ の結合棒(タイバー)は文字の上や下に置かれることがあるが、タイバーは基本的に自由変異である。例外として、チルダ、トレマ、カロン/ウェッジ、そして extIPA のブリッジは、文字の上と下で置かれ方が異なると定義されている。

二次的調音のための追加の上付き文字も存在する。例えばハンドブックでは、⟨ʱ⟩ は有声の息音(有声破裂のアスピレーション)に用いられる。⟨ᶣ⟩ は トウィ語 のような言語で、子音が同時に軟口蓋化と唇音化される場合に用いられることが多い。また、⟨ˀ⟩ は、放出音かきしみ声音のどちらであるかを指定せずに声門化された音に使用されることがある。extIPA では⟨ʶ⟩ が口蓋垂化に対応し、Voice Quality Symbols ではさらにいくつかの上付き文字が提供されている。しかし、このように使用される IPA 文字は限られており、それ以外の文字では上付きにすることで音の曖昧な変化を示す。

声門の状態はダイアクリティカルマークで精密に記録できる。開声門から閉声門までの一連の発声は次の通りである:

追加のダイアクリティカルマークは、音声病理学用に IPA 拡張で提供されている。

超分節記号(Suprasegmentals)

これらの記号は、個々の子音や母音のレベルを超えた言語の特徴、すなわち音節、単語、あるいはフレーズのレベルにおける特徴を示す。これには、韻律(プロソディ)、ピッチ、長さ、強勢、強さ、声調(トーン)、子音や母音の長音化(ジェミネーション)、および話し言葉のリズムやイントネーションが含まれる[82]。音高やトーンの文字とダイアクリティカルマークの各種結合字は、キール会議によって規定され、IPA ハンドブックで使用されるが、1ページの IPA アルファベット一覧表には示されていない。

以下の大文字の例では、担体文字(carrier letter)が唇音化や鼻音化などの超分節的特徴を示すために用いられる場合を示す。著者によっては、担体文字を省略して、後置で [kʰuˣt̪s̟]ʷ や前置で [ʷkʰuˣt̪s̟] [83]のように表記したり、単語の先頭または末尾に ⟨˔⟩ や ⟨˜⟩ のようなスペーシングダイアクリティックを置き、単語全体に適用されることを示す場合もある[84]。

旧式のステーヴレス・声調記号は事実上廃止されており、高音 ⟨ˉe⟩、中音 ⟨−e⟩(Unicode非対応)、低音 ⟨ˍe⟩、上昇音 ⟨ˊe⟩、下降音 ⟨ˋe⟩、低上昇音 ⟨ˏe⟩、低下降音 ⟨ˎe⟩ が含まれる。

強勢

公式には、強勢記号 ⟨ˈ ˌ⟩ は強勢のある音節の前に置かれ、音節境界と強勢の両方を示す(ただし音節境界は明示的にピリオドで示すこともある)[89]。場合によっては、強勢記号が子音開始の後、音節核の直前に置かれることもある[90]。この場合、強勢記号は音節境界を示さない。一次ストレス記号は追加の強勢を示すために二重にされることがある ⟨ˈˈ⟩(プロソディック・ストレスなど)。第二強勢記号も稀に二重 ⟨ˌˌ⟩ とされ弱い強勢を示す場合があるが、この慣習はIPAによって採用されていない[89]。いくつかの辞書では第一・第二いずれのストレスでも発音が可能であることを示すために両方のストレス記号を音節前に置く ⟨¦⟩ が見られるが、これはIPAの用法ではない[91]。

境界記号

境界記号には三種類ある:音節境界を示す ⟨.⟩、小プロソディック境界を示す ⟨|⟩、大プロソディック境界を示す ⟨‖⟩ である。小・大の区別は意図的に曖昧であり、必要に応じて「小」はフット境界からリストイントネーションの区切り、または継続的プロソディック単位境界(コンマに相当)まで幅を持つ。「大」は通常イントネーションの区切りであるが、最終プロソディック単位境界(ピリオドに相当)に限定されることもある。「大」の記号はより強い区切りを示すため二重 ⟨‖‖⟩ にされる場合もある[92]。

IPAの一部ではないが、次の追加境界記号はIPAと併用されることが多い:モーラまたはモーラ境界を示す ⟨μ⟩、音節または音節境界を示す ⟨σ⟩、形態素境界を示す ⟨+⟩、単語境界を示す ⟨#⟩(呼吸群境界などでは二重 ⟨##⟩)、句または中間境界を示す ⟨$⟩、プロソディック境界を示す ⟨%⟩。例えば、C# は単語末子音、%V はポーズ後の母音、σC は音節初頭子音を意味する。

ピッチと声調

⟨ꜛ ꜜ⟩ は IPAハンドブックで「アップステップ」「ダウンステップ」と定義されており、これは声調言語における概念である。ただし、アップステップ記号はピッチリセットにも使用可能であり、IPAハンドブックでは非声調言語であるポルトガル語のプロソディに関する図版でも使用されている。

音声的声調および音素的音調は、音節核の上に置かれた附加記号(例:高声調 ⟨é⟩)や、語または音節の前後に置かれるチャオ声調記号によって示すことができる。声調記号には三種類の表記変種があり、譜線付き・非譜線付き、譜線から左向き・右向きがある。譜線は1989年のキール会議で導入され、語や音節の後に譜線付き文字を置くオプションも追加されたが、従来の慣習も保持されている。そのため、IPAでピッチ/音調を表記する方法は六通りある:すなわち ⟨é⟩、⟨˦e⟩、⟨e˦⟩、⟨꜓e⟩、⟨e꜓⟩、⟨ˉe⟩ が高声調を示す[89][93][94]。声調記号のうち、チャートの要約には左向き譜線文字および一部の代表的組み合わせのみが示されており、実際にはチャオ伝統に従い、声調記号は語・音節の後に置かれることがより一般的である。語の前に置くのはキール会議以前のIPA慣習の名残であり、ストレス記号やアップステップ/ダウンステップ記号にも同様のことが言える。IPAは、左向き声調記号 ⟨˥ ˦ ˧ ˨ ˩⟩ を基底音調に、右向き⟨꜒ ꜓ ꜔ ꜕ ꜖⟩ を表面声調(連続変調の際や非声調言語のイントネーション)に使用するチャオ伝統を支持している。例えば1999年版ハンドブックのポルトガル語図版では、語・音節前に声調記号を置いてプロソディックピッチを示す(⟨↗︎⟩ global rise や ⟨↘︎⟩ global fall に相当、より精密に示せる)、一方、広東語図版では語・音節後に置き、語彙音調を示す。理論的には、プロソディックピッチと語彙音調を同時に同一テキスト上で表記可能であるが、これは形式化された区別ではない。

上昇・下降するピッチ(輪郭音調)は、表のピッチ附加記号や文字を組み合わせて示すことができる。例えば、上昇は重音符+アクセント符号 [ě]、下降はアクセント符号+重音符号 [ê] で示す。二つの附加記号を組み合わせた表記は六通りのみ公式にサポートされ、三段階(高・中・低)の範囲に限られる。四つの他の明示的に認められた上昇・下降の組み合わせは、高/中上昇 [e᷄]、低上昇 [e᷅]、高下降 [e᷇]、低/中下降 [e᷆] である[95]。

チャオ声調記号は任意のパターンで組み合わせ可能であり、附加記号では表せない複雑な輪郭や微細な区別に使用される。例:中上昇 [e˨˦]、超高下降 [e˥˦] 等。可能性は20通りある。ただし趙の元提案(1989年IPA採用)では、半高・半低文字 ⟨˦ ˨⟩ は互いに組み合わせ可能であるが、他の三文字とは組み合わせない制限があり、疑似的な精密区別の生成を避けている。この制限下で、8通りの組み合わせが可能である[96]。

旧式のステーヴレス声調記号は譜線付き文字より制限がある傾向にあるが、附加記号ほどではない。技術的には譜線付き文字と同じ数の区別をサポートしているが[97]、キール会議前の数十年間は、水平音調は三段階、輪郭音調は二段階のみで提供されていた。Unicode はデフォルト/高ピッチ ⟨ˉ ˊ ˋ ˆ ˇ ˜ ˙⟩、低ピッチ ⟨ˍ ˏ ˎ ꞈ ˬ ˷⟩、中ピッチは単独で ⟨˴⟩ をサポートする。IPA は中立音調に点を使用していたが、対応するドット入りチャオ声調記号はキール会議で採用されなかった。

声調附加記号と声調記号はチャート上では同等に示されているが、「これはチャートのレイアウトを簡略化するためだけに行われたものであり、二つの記号セットはこの意味で比較可能ではない」[98]。附加記号の場合、高音調は ⟨é⟩、低音調は ⟨è⟩、声調記号では ⟨e˥⟩、⟨e˩⟩ である。附加記号を重ねることで超高 ⟨e̋⟩、超低 ⟨ȅ⟩ を示せるが、声調記号には対応がない。声調記号には中高 ⟨e˦⟩、中低 ⟨e˨⟩ があり、附加記号に対応はない。従って三段階声調系では ⟨é ē è⟩ が ⟨e˥ e˧ e˩⟩ に相当し、四段階声調系では ⟨e̋ é è ȅ⟩ が ⟨e˥ e˦ e˨ e˩⟩ に相当する。

さらに複雑な組み合わせでは、三つまたは四つの声調附加記号を任意に組み合わせ可能だが、実際には一般的なピーキング(上昇下降) ⟨e᷈⟩ やディッピング(下降上昇) ⟨e᷉⟩ が用いられる。より精密な表記にはチャオ声調記号が必要である(例: ⟨e˧˥˧⟩、⟨e˩˨˩⟩、⟨e˦˩˧⟩、⟨e˨˩˦⟩ 等)。趙の元々の制限付き声調記号セットではピーキング・ディッピングは10通りのみ提案されたが、音声学者はより細かい区別を行うことが多く、IPAチャート上でもその例が見られる[99]。このシステムにより、部分的に水平な長さの声調を含む112種類のピーキングおよびディッピング・ピッチ輪郭を記述できる。

より複雑な音調輪郭も存在する。趙は英語のプロソディにおける例として、⟨꜔꜒꜖꜔⟩(中-高-低-中)という音調を挙げている。

趙は、⟨˨˦˦⟩ や ⟨˧˩˩⟩ のように上昇または下降してから水平に移行する(あるいはその逆の)音調形を含めていなかった。しかし、このような音調形は現代の文献ではしばしば見られる。

趙の漢語学的表記法(Sinological convention)では、促音節(checked syllable)上の高音調には単一の音調記号 ⟨˥⟩ が用いられ、開音節(open syllable)上の高音調には二重の音調記号 ⟨˥˥⟩ が用いられる。このような冗長な重複はハンドブックでは用いられず、たとえば広東語の [si˥] 「絲」と [sɪk˥] 「色」は同一の表記が与えられている[要出典]。著者が音声的または音韻的な長さの違いを示したい場合、IPAでは音調記号ではなく、長さ記号 ⟨◌̆ ◌ˑ ◌ː⟩ を用いてそれを表す。

Comparative degree

IPAの分音記号(diacritic)は、示される特徴の程度(強度)がより高いことを示すために二重にすることができる[101]。これは生産的な(productive)用法であるが、例外として、超高・超低の声調が高声調および低声調の分音記号を二重にして示される(⟨ə̋, ə̏⟩)こと、主要な韻律的区切り ⟨‖⟩ が小区切り ⟨|⟩ の二重で表されること、その他わずかな事例を除き、IPAとして明示的に列挙されてはいない。

たとえば、強勢記号は二重(あるいは三重)にして、より強い強勢、すなわち韻律的強勢を示すことができる。韻律的区切り棒 ⟨⦀⟩ も同様に二重化または三重化されることがある[102]。フランス語の例では、各韻律単位の末尾における通常の韻律的強勢には単一の強勢記号(小区切りを示す)を用い、対照的または強調的な強勢には二重あるいは三重の強勢記号を用いる:

[ˈˈɑ̃ːˈtre | məˈsjø ‖ ˈˈvwala maˈdam ‖] Entrez monsieur, voilà madame. [103]

同様に、二重の第二強勢記号 ⟨ˌˌ⟩ はしばしば第三(より軽い)強勢を示すために用いられるが、これを正式に採用する提案は却下されている[104]。同様の発想として、実質的に廃止された線なし音調記号(staveless tone letters)は、かつて強調された上昇イントネーション ⟨˶⟩ や下降イントネーション ⟨˵⟩ を示すために二重化されていた[105]。

長さ(length)は、長さ記号を繰り返すことで延長を示すことが多い。この繰り返しは音声的(phonetic)にも音素的(phonemic)にも用いられ、英語の shhh! [ʃːːː] のように音声的延長を示したり、エストニア語の「超長音(overlong)」を表すのに用いられる:

- vere /vere/ 「血(属格単数)」

- veere /veːre/ 「端(属格単数)」

- veere /veːːre/ 「転がる(命令法二人称単数)」

- lina /linɑ/ 「シーツ」

- linna /linːɑ/ 「町(属格単数)」

- linna /linːːɑ/ 「町(入格単数)」

通常、音素的な長さの追加段階は「超短」あるいは「半長」記号(⟨e eˑ eː⟩ または ⟨ĕ e eː⟩)によって処理されるが、上記のエストニア語の例では、最初の二つの語がそれぞれ短音と長音(/e eː/、/n nː/)として分析されるため、さらなる語の区別には異なる手段が必要になる。

分界符号(delimiters)も同様である。二重のスラッシュ(//)はより高次の音素的(形態音素的)区別を、二重の角括弧([[ ]]) は特に精密な転写を、二重の丸括弧((( )))は特に不明瞭な音声を示す。

ときに他の分音記号も二重化される:

- r音性母音(rhoticity)において、バダガ語の /be/ 「口」、/be˞/ 「腕輪」、/be˞˞/ 「作物」[106]。

- 弱い・強い有気音 [kʰ], [kʰʰ][107]。

- 鼻音化の度合い:チナンテク語パラントラ方言(英語: Palantla Chinantec)の軽度鼻音化 /ẽ/ と強度鼻音化 /ẽ̃/[108]。

- ただし、障害音声のための extIPA における口蓋咽頭摩擦記号 /e͌/(極端な鼻音化として分析されることもある)との区別には注意を要する。

- 弱・強の放出音 [kʼ], [kˮ][109]。

- 特に下降した音 [t̞̞](または [t̞˕]、前者が適切に表示されない場合)— 一部の発話で摩擦音的に発音される [t][110]。

- 特に後退した音 [ø̠̠]、[s̠̠][111][101][112]。

- ただし、extIPAにおける歯茎的/歯茎化発音を示す [s͇] との混同に注意する必要がある。

- 特に咽頭的な音 [ɫ](軟口蓋化した l)、[ꬸ](咽頭化した l)[113]。

- 緊張的および粗声(harsh voice)の転写が「強いきしみ声(extra-creaky voice)」/

/ によって表されることがあるのは、これらの声質間の類似性によるものである。

/ によって表されることがあるのは、これらの声質間の類似性によるものである。

さらに、extIPA では「弱い強度」を示すための結合括弧が提供されており、これを二重の分音記号と組み合わせることで中間的な段階を表すことができる。たとえば、母音 [e] の鼻音化の段階的増加は次のように記すことができる:⟨e ![]() ẽ

ẽ ![]() ẽ̃⟩。

ẽ̃⟩。

Remove ads

あいまいな記号

要約

視点

前述のように、IPAの文字は、特定の言語において曖昧さが生じない場合には、広い転写(broad transcription)においてかなり緩やかに用いられることが多い。そのため、IPAの文字は、個々の言語において区別されない音に対しては、一般に新たに作られることはない。例えば、有声摩擦音と接近音(アプロキシマント)の区別は、IPAにおいて部分的にしか実装されていない。比較的近年になって口蓋摩擦音 ⟨ʝ⟩ および軟口蓋接近音 ⟨ɰ⟩ がアルファベットに加えられたとはいえ、他の文字は摩擦音として定義されていても、多くの場合、摩擦音と接近音のいずれをも表しうる曖昧な記号となっている。前部調音点の音については、⟨β⟩ および ⟨ð⟩ は、下降ダイアクリティックを伴わない限り、一般に摩擦音と見なされる。他方で、より後部の調音点では、⟨ʁ⟩ および ⟨ʕ⟩ は、下降記号が付されていなくても、むしろ接近音として意図される場合の方が多い。⟨h⟩ および ⟨ɦ⟩ もまた、言語によって摩擦音または接近音のいずれにもなりうるほか、場合によっては単なる声門「遷移(transitions)」として理解されることもあるが、そのことが転写上明示されないこともしばしばである。

もう一つのよく見られる曖昧さは、口蓋音に関する文字に見られる。⟨c⟩ および ⟨ɟ⟩ は、しばしば印字上の便宜として、通常は [t͜ʃ] および [d͜ʒ] を表す破擦音に用いられることが少なくない[75]。同様に、⟨ɲ⟩ および ⟨ʎ⟩ は、しばしば口蓋化した歯茎音 [n̠ʲ] および [l̠ʲ] を表すために用いられる。これは分析上の問題である程度は説明されるものの、実際には、言語の音素とIPAの単一文字とを一対一で対応させる傾向があり、厳密な音声的精度を気にしすぎないことが多い。

下咽頭(喉頭蓋)摩擦音 ⟨ʜ⟩ および ⟨ʢ⟩ は、偶発的な震えを伴う摩擦音としてよりも、むしろふるえ音(trill)として特徴づける方が適切であると主張されてきた[114]。この見解には利点があり、すなわち、上咽頭摩擦音 [ħ, ʕ] を、喉頭蓋破裂音 [ʡ] およびふるえ音 [ʜ ʢ] とともに、子音表内で単一の「咽頭音の列」に統合できるというものである。しかしながら、シルハ語においては、喉頭蓋摩擦音は震えを伴わない[115][116]。そのため、⟨ħ̠ ʕ̠⟩ と転写することでこのことを示すこともできるが、実際にははるかに一般的なのは ⟨ʜ ʢ⟩ という転写であり、その結果、言語間で曖昧さが生じる。

母音に関しては、⟨a⟩ は公式には前舌母音とされているが、実際には中央母音として扱われることが多い。しかも、この区別自体、どの言語においても音韻的な(phonemic)差異をなすことはない。

したがって、いかなる音声表記においても、著者が自ら用いる記号の意味を正確に明示することが望ましい。

Remove ads

上付きの記号

上付きの国際音声記号(IPA)文字は、発音の二次的な側面を示すために用いられる。これらは、基本音よりもある意味で支配的でないとみなされる同時的発音の側面、または二次的要素として解釈される遷移的発音を表す場合がある[117]。その例としては、副次的調音、開始部・離脱部・有気性その他の遷移、音の濃淡、軽微な介入音、ならびに不完全に調音された音が挙げられる。形態音素論的には、上付き文字は同化を表すために用いられることがあり、たとえば ⟨aʷ⟩ は母音 /a/ に対する円唇化の効果を示し、それが音素的に /o/ として実現される場合がある[118]。IPAおよびICPLAは、IPA本体におけるすべての現代的分節文字およびextIPAにおけるすべての追加摩擦音の上付き変異体、ならびに「暗黙の」IPA反舌音文字 ⟨ꞎ 𝼅 𝼈 ᶑ 𝼊⟩ のUnicode符号化を支持している[119]。

上付き文字はしばしば連結線(tie bar)の代用として用いられる。たとえば ⟨tᶴ⟩ は [t͜ʃ] の代わりに、また ⟨kᵖ⟩ や ⟨ᵏp⟩ は [k͜p] の代わりに用いられる。しかし、厳密な表記においては、[tᶴ] における摩擦音的開放と [t͜ʃ] における破擦音との間、また [ᵏp] における軟口蓋的開始と [k͜p] における二重調音との間には区別が存在する[120][121]。

上付き文字は基底文字と同様に、結合分音符号によって意味のある修飾を受けることができる。たとえば、⟨ⁿ̪d̪⟩ における上付き歯音鼻音、⟨ᵑ̊ǂ⟩ における上付き無声軟口蓋鼻音、⟨ᵑ͡ᵐɡ͡b⟩ における両唇・軟口蓋性の前鼻音化などがある。分音符号は修飾対象である上付き文字に比してやや大きく見えることがあるが(例:⟨ᵓ̃⟩)、これは可読性の向上に資するものであり、上付きセディーユ付き c(⟨ᶜ̧⟩)や上付き巻舌母音(⟨ᵊ˞ ᶟ˞⟩)の場合と同様である。上付き長音記号は、子音の有気性の長さを示すために用いられることがあり、たとえば [pʰ tʰ𐞂 kʰ𐞁] のように表される。別の方法としては、extIPAの括弧と二重の分音符号を用いることも可能である:⟨p⁽ʰ⁾ tʰ kʰʰ⟩[120]。

Remove ads

廃止された記号および非標準記号

要約

視点

これまでの年月の中で、多くのIPA文字および分音符号が廃止または置換されてきた。この中には、重複する記号、使用者の好みによって置き換えられた記号、およびIPAの記号体系を簡素化するために分音符号や二重文字で表記されるようになった単一記号が含まれる。これらの不採用記号は現在では廃止されたものと見なされているが、文献の中で依然として目にすることがある。

IPAにはかつて、異なる提案から生じた複数の重複記号の組が存在したが、最終的にはどちらか一方に統一された。たとえば、母音記号 ⟨ɷ⟩ は ⟨ʊ⟩ に置き換えられて廃止された。破擦音はかつて合字(ligature)で表記され、⟨ʧ ʤ⟩(および他のいくつか、Unicodeに存在しないものも含む)のような形で書かれていた。これらは公式には廃止されたが、現在でも使用されることがある。主要調音と副次調音の特定の組み合わせを表す文字も、そうした特徴は連結線や分音符号によって示されるべきであるとの考えに基づき、ほとんどが廃止された。⟨ƍ⟩([zʷ] を表すもの)がその一例である。さらに、稀な無声内破音 ⟨ƥ ƭ ƈ ƙ ʠ⟩ は導入後すぐに廃止され、現在では通常 ⟨ɓ̥ ɗ̥ ʄ̊ ɠ̊ ʛ̥⟩ と表記される。もとのクリック音記号セット ⟨ʇ, ʗ, ʖ, ʞ⟩ も廃止されたが、現在でも時折見られる。これは、現在の縦線記号 ⟨ǀ, ǃ, ǁ, ǂ⟩ が可読性に問題を生じやすいためであり、特に角括弧([ ] または / /)、小文字の⟨l⟩、または韻律記号 ⟨|, ‖⟩ とともに用いる場合に顕著である。このため、一部の出版物では現在のIPA縦線記号を使用する場合、IPAの括弧の使用を認めていない[122]。

IPA標準を採用する出版物の中にも、個別の非IPA記号が用いられる場合がある。とりわけ以下のようなケースで多い。

- 破擦音に関しては、アメリカ音声学派の横線付きラムダ ⟨ƛ⟩ が [t͜ɬ] を、また ⟨č⟩ が [t͜ʃ] を表す場合である[123]。

- 中国語母音を示すためのカールグレン記号 ⟨ɿ, ʅ, ʮ, ʯ⟩。

- 標準中国語の四声のように、地域的伝統において特定の番号が慣習的に用いられている声調音素を表すために、数字や数字と文字の組み合わせが用いられる場合。これは、音声転写よりも関連言語や方言間の比較に便利な場合がある。なぜなら、声調は分節音素よりも変化が予測しにくいためである。

- 声調の高さを示すための数字表記も用いられる。これは組版が容易である反面、標準化が欠如しているために混乱を招くことがある。たとえば、⟨1⟩ がある言語では高声調を意味し、別の言語では低声調を意味する場合があり、また ⟨3⟩ は地域的慣習によって高・中・低のいずれにもなりうる。

- 標準IPA文字の派生的拡張として暗黙的に含意される記号、たとえば反舌音 ⟨ᶑ⟩ および ⟨ꞎ⟩ のようなもの。これらは『IPAハンドブック』に言及され、IPAの要請によりUnicodeに収録されている。

- さらに、IPA会長でさえ、いわゆる「準IPA表記(para-IPA notation)」を用いることがある。たとえば、純粋な円唇化音(同時的な軟口蓋化を伴わない)を示すために旧分音符号 ⟨◌̫⟩ を復活させたり、側面摩擦音記号 ⟨ꞎ⟩ を使用したり、ポーランド語の sz, ż およびロシア語の ш, ж に見られる「準反舌摩擦音」を表すために旧来の点付き分音符号 ⟨ṣ ẓ⟩ あるいは新しい文字 ⟨ᶘ ᶚ⟩ を使用することがある。

加えて、IPA記号を利用できない場合におけるタイプライター上の即席代用も一般的であり、たとえば ⟨ʃ⟩ の代わりに大文字の S を用いるなどの例がある。(SAMPAおよびX-SAMPA代用表記も参照。)

拡張

障害音声のための国際音声記号拡張(Extensions to the International Phonetic Alphabet for Disordered Speech、通称「extIPA」または「Extended IPA」)とは、もともと障害音声を正確に転写することを目的として作成された記号である。1989年のキール会議において、言語学者の一団が最初の拡張を策定した[124]。これは、1980年代初頭に活動していたPRDS(Phonetic Representation of Disordered Speech、障害音声の音声表記)グループの先行研究に基づくものであった[125]。この拡張は1990年に初めて公表され、その後修正を経て、1994年に『国際音声学会誌』(Journal of the International Phonetic Association)に再度掲載され、その際にICPLA(International Clinical Phonetics and Linguistics Association)によって正式に採択された[126]。当初の目的は障害音声の転写であったが、言語学者たちはその後、通常の言語使用の範囲におけるいくつかの音を示すためにもこの拡張記号を用いるようになった。たとえば、シーッという抑止音、歯ぎしり、唇を鳴らす音などのほか、標準IPAには記号が存在しない側面摩擦音のような通常の語彙音を表すためにも用いられている。

さらに、障害音声のためのIPA拡張とは別に、「声質記号」(Voice Quality Symbols)の体系が存在し、そこには「声質」と呼ばれる範疇における追加の気流機構および副次的調音を示すための多数の記号が含まれている。

Remove ads

関連表記

要約

視点

大文字やキーボード上の数字行のさまざまな文字は、アルファベットを拡張するために広く用いられている。

関連記号

IPAとともに用いられる言語学的転写のための、句読点に似た慣習的記号はいくつか存在する。代表的なものは以下の通りである。

- ⟨*⟩

- (a) 再構築された形

- (b) 文法的でない形(非音素的形も含む)

- ⟨**⟩

- (a) ⟨*⟩ よりも深い(より古い)再構築形。すでに星印の付いた形からさらに遡って再構築する場合に用いられる

- (b) 文法的でない形。⟨*⟩ (b) よりも一般的でない慣習であり、再構築形と文法的でない形が同一テキスト中に現れる場合に用いられることがある[127]

- ⟨×⟩, ⟨✗⟩

- 文法的でない形。⟨*⟩ (b) よりも一般的でない慣習であり、再構築形と文法的でない形が同一テキスト中に現れる場合に用いられることがある[128]

- ⟨?⟩

- 文法的に疑わしい形

- ⟨%⟩

- 一般化された形、例えば実際には再構築されていないワンダーワードの典型的形[129]

- ⟨#⟩

- 語境界。例:語頭母音を示す ⟨#V⟩

- ⟨$⟩

- 音韻上の語境界。例:その位置に生じる高声調を示す ⟨H$⟩

- ⟨+⟩

- 形態素境界。例:英語 knelt の表記 ⫽ˈnɛl+t⫽

- ⟨_⟩

- 音素の位置を示す。例:母音間の位置は ⟨V_V⟩、語末位置は ⟨#⟩

- ⟨~⟩

- 交替または対立を示す[要出典]。例:[f] ~ [v] または [f ~ v] は [f] と [v] の間の変異を示す。/uː/ ~ /ʊ/ の対立が保持されるか失われるかを示したり、英語 kneel ~ knelt のように語根の変化を示す ⫽ˈniːl ~ ˈnɛl+t⫽ の場合などに用いられる

- ⟨∅⟩

- 無音素または無形態素を示す。接辞が存在しないことを示す場合がある(例:複数形 cats が付かず cat の場合 ⟨kæt-∅⟩)、あるいは削除された音素が特徴だけを残す場合、例えば理論上の円唇化音素が隣接音素にのみ円唇化として現れる場合 ⟨∅ʷ⟩[118]

大文字

大文字は、タイプライター上の代用として(例:⟨ŋ⟩ の代わりに N、⟨ʃ⟩ の代わりに S、⟨ɔ⟩ の代わりに O—SAMPA参照)を除き、IPAの記号としては用いられない。しかし、次の二つの場合にはIPAとともに頻繁に用いられる。

- (超)音素や音の自然類を表す場合(ワイルドカードとして)。例えば extIPA の図表では、説明の中で大文字をワイルドカードとして使用している。

- 「声質記号」(Voice Quality Symbols)の担体文字として用いる場合。

ワイルドカードは、音韻論において音節形や語形を要約したり、音のクラスの変化を示すために一般的に用いられる。たとえば、標準中国語の可能な音節形は /V/(非強勢母音)から /CGVNᵀ/(子音-わたり音-母音-鼻音音節に声調付き)まで抽象化でき、語末の無声化は C → C̥/_# のように模式化できる。また、歴史言語学では、ある音が仮定されるが、性質が鼻音や口蓋垂音などの一般的カテゴリ以上には特定されない場合に用いられる。言語病理学では、大文字は不特定音を示し、弱く調音されることを示すために上付き文字として用いられることがある。例:[ᴰ] は弱い不特定歯音、[ᴷ] は弱い不特定軟口蓋音を表す[130]。

著者によって使用される大文字には若干の差異があるが、英語資料では広く用いられている[131]:

- ⟨C⟩ {子音}

- ⟨V⟩ {母音}

- ⟨N⟩ {鼻音}

その他の一般的慣習[132]:

- ⟨T⟩ {声調/アクセント}

- ⟨P⟩ {破裂音}

- ⟨F⟩ {摩擦音}

- ⟨S⟩ {歯擦音}[注釈 7][注釈 7]

- ⟨G⟩ {わたり音/半母音}

- ⟨L⟩ {側面音} または {流音}

- ⟨R⟩ {巻舌音} または {共鳴音}[133]

- ⟨Ȼ⟩ {閉鎖音}

- ⟨Ʞ⟩ {クリック音}

- ⟨A, E, Ɨ, O, U⟩ {開母音, 前舌母音, 閉母音, 後舌母音, 円唇母音} ⟨B, D, Ɉ, K, Q, Φ, H⟩ {両唇音, 歯茎音, 歯茎後音/硬口蓋音, 軟口蓋音, 口蓋根音, 咽頭音, 声門音}

- ⟨X⟩ {任意の音}、例:⟨CVX⟩ は重音節 {CVC, CVV̯, CVː}

これらの文字はIPAの分音符号で修飾可能である[132]:

- ⟨Cʼ⟩ {破裂閉鎖音}

- ⟨Ƈ⟩ {内破音}

- ⟨N͡C⟩ または ⟨ᴺC⟩ {前鼻音化子音}

- ⟨Ṽ⟩ {鼻母音}

- ⟨CʰV́⟩ {高声調付きの有気子音音節}

- ⟨S̬⟩ {有声音の歯擦音}

- ⟨N̥⟩ {無声鼻音}

- ⟨P͡F⟩ または ⟨Pꟳ⟩ {破擦音}

- ⟨Cᴳ⟩ 二次調音として滑音を持つ子音(例:⟨Cʲ⟩ {軟口蓋化子音}、⟨Cʷ⟩ {円唇化子音})

- ⟨D̪⟩ {歯音子音}

⟨H⟩, ⟨M⟩, ⟨L⟩ は高・中・低声調を示すことも多く、上昇調は ⟨LH⟩、下降調は ⟨HL⟩ と示される。五段階の声高を区別する場合は ⟨xH⟩(超高)、⟨xL⟩(超低)が用いられる。任意の文字列 ⟨A B C D⟩ が声調音素に用いられることもあり、特に関連言語間で比較する場合に便利である。

大文字の超音素的使用の典型例[要出典]:

- ⟨I⟩ トルコ語の調和母音セット i y ɯ u[134]

- ⟨D⟩ アメリカ英語の writer と rider における統合された弾き中間子音

- ⟨N⟩ スペイン語や日本語における同音節語尾鼻音(文字のワイルドカード的使用に相当)

- ⟨R⟩ /r/ と /ɾ/ の音素的区別が統合される場合(例:スペイン語 enrejar /eNreˈxaR/、n は同音素性、最初の r は巻舌、二つ目の r は変動的)[135]

同様の使用は、IPAで別文字として区別される音を言語が区別しない場合の音素分析にも見られる。例:カスティーリャ語では /Θ/ と /S/ の音素が、無声音環境で [θ] と [s]、有声音環境で [ð] と [z] に出現する(例:hazte /ˈaΘte/ → [ˈaθte]、hazme /ˈaΘme/ → [ˈaðme]、las manos /laS ˈmanoS/ → [lazˈmanos])。

⟨V⟩、⟨F⟩、⟨C⟩ は声質記号としては全く異なる意味を持ち、それぞれ「声」(VoQS における二次調音)[136]、「ファルセット」、「クリーク」を表す。これらの文字は分音符号で発話の声質を示すことができ、IPAの連続する音素上の超分節的特徴を抽出する担体文字として用いられる。例:スコットランド・ゲール語 Islay 方言の [kʷʰuˣʷt̪ʷs̟ʷ] 「猫」と [kʷʰʉˣʷt͜ʃʷ] 「猫たち」の転写では、語の超分節的円唇化を抽出して Vʷ[kʰuˣt̪s̟] および Vʷ[kʰʉˣt͜ʃ] とすることで簡略化できる。従来のワイルドカード ⟨X⟩ や ⟨C⟩ を用いて VoQS の ⟨V⟩ を置き換える場合もあり、読者が ⟨Vʷ⟩ を母音のみが円唇化されたと誤解しないようにする(すなわち、Xʷ[kʰuˣt̪s̟] は全音素円唇化、Cʷ[kʰuˣt̪s̟] は全子音円唇化)、あるいは担体文字を省略する場合もある(例:ʷ[kʰuˣt̪s̟]、[ʷkʰuˣt̪s̟]、[kʰuˣt̪s̟]ʷ)。

この概要は国際的にある程度妥当であるが、他言語で書かれた言語資料では、大文字のワイルドカード的使用の関連付けが異なる場合がある。例:ドイツ語では ⟨K⟩ と ⟨V⟩ は Konsonant「子音」および Vokal「母音」を示す。ロシア語では ⟨С⟩ と ⟨Г⟩ が согласный(soglasnyj、「子音」)および гласный(glasnyj、「母音」)を示す。フランス語では声調を ⟨H⟩ と ⟨B⟩ で haut「高」、bas「低」と表記することがある[137]。ロシア語ではこれとは逆で、⟨В⟩ は высокий「高」、⟨Н⟩ は низкий「低」を示す。

Remove ads

文字を伴わない音素

要約

視点

IPA まとめ表の空欄は、必要に応じて大きな困難なく埋めることができる。

欠落している巻舌音の文字、すなわち ⟨ᶑ ꞎ 𝼅 𝼈 𝼊⟩ は、アルファベット上で「暗黙的(implicit)」なものであり、IPA はこれらの Unicode への採用を支持している。文献上で確認されているものには、そり舌入破音 ⟨ᶑ⟩、無声そり舌側面摩擦音 ⟨ꞎ⟩、そり舌側面はじき音 ⟨𝼈⟩、そり「分音符号は、音素の記号を作成するためにも用いることができ、これにより新しい文字形を作る必要性を減らすことができる。」舌クリック音 ⟨𝼊⟩ があり、最初の音素は IPA Handbook にも言及されている。また、側摩擦音は extIPA によって規定されている。

喉蓋ひだ(epiglottal)の振動音は、一般的に振動する喉蓋「摩擦音」⟨ʜ ʢ⟩ で代用可能と考えられる。ほぼ閉鎖の中央母音用に臨時の文字 ⟨ᵻ ᵿ⟩ が英語の記述で用いられることがあるが、これは特に短縮母音であり、IPA の短縮母音 ⟨ə ɐ⟩ と一組を形成する。また、母音空間の単純な点は、分音符号で容易に転写可能である:⟨ɪ̈ ʊ̈⟩ または ⟨ɨ̞ ʉ̞⟩。分音符号によって、表のほとんどの残りの空欄を補うことができる[138]。もし音を転写できない場合は、アスタリスク ⟨*⟩ を文字あるいは分音符号として用いることがある(例:韓国語の「強勢」軟口蓋音を示す ⟨k⟩)。

子音

中核セット外の子音の表記は、類似の音価を持つ文字に分音符号を付加することで作られる。スペイン語の両唇および歯音の近似音は、通常それぞれ低下摩擦音として [β̞] および [ð̞] と書かれる[139]。同様に、有声音の側摩擦音は、側面近似音を挙上させて [ɭ˔ ʎ̝ ʟ̝] と表記することができるが、extIPA ではこれらのうち最初の音に ⟨𝼅⟩ を提供している。

バンダ語のように、両唇はじき音が、他言語で歯唇はじき音となる音の優先的同韻異音として現れる言語もある。この場合、歯唇はじき音の文字に前方化の分音符号を付して [ⱱ̟] と書くことが提案されている[140]。同様に、歯唇ふるえ音は [ʙ̪](両唇ふるえ音+歯記号)、歯唇破裂音は現在、従来バントゥー語資料で見られた臨時文字 ⟨ȹ ȸ⟩ ではなく、普遍的に ⟨p̪ b̪⟩ と表記される。その他のはじき音は、超短破裂音や側面音として書くことができる(例:[ɟ̆ ɢ̆ ʟ̆])が、場合によっては分音符号を文字の下に書く必要がある。そり舌ふるえ音は後退させた [r̠] として書くことができ、非舌先そり舌摩擦音や口蓋根側面音 [ʟ̠ qʟ̠̊˔ʼ] も同様である。口蓋ふるえ音は理論上不可能ではないが、発音が非常に困難であり、既知の言語には存在しないため、IPA や extIPA に正式な記号は存在しない。

母音

母音についても同様に、分音符号を用いることで高低化、前後化、中心化、半中心化を表現できる[141]。例えば、[ʊ] の非円唇対応音は半中心化 [ɯ̽] と表記でき、[æ] の円唇対応音は挙上して [ɶ̝]、あるいは低下して [œ̞] と表記できる(ただし、母音空間を三角形と捉える場合、単純な [ɶ] で既に [æ] の円唇対応音となる)。真の中舌母音は低下させて [e̞ ø̞ ɘ̞ ɵ̞ ɤ̞ o̞]、または挙上させて [ɛ̝ œ̝ ɜ̝ ɞ̝ ʌ̝ ɔ̝] と表記し、中心母音は [ɪ̈ ʊ̈] や [ä](あるいは稀に [ɑ̈])で、近閉母音および開中心母音を示す。

この方式で表現できない既知の母音は、予期しない円唇化を持つ母音のみである。明確な転写には専用の分音符号が必要となる。可能性としては、突出を示す ⟨ʏʷ⟩ や ⟨ɪʷ⟩、圧縮を示す ⟨uᵝ⟩(または VoQS で ⟨ɯᶹ⟩)がある。しかし、これらの転写は二重母音のように読まれることを示唆しており、スウェーデン語のように二重母音である言語では明確である一方、日本語のように単母音である言語では誤解を招く可能性がある。

extIPA の「spread」分音符号 ⟨◌͍⟩ は、圧縮母音 ⟨u͍⟩、⟨o͍⟩、⟨ɔ͍⟩、⟨ɒ͍⟩ に用いられることがあるが、意図する意味は説明されなければ、標準母音 ⟦i⟧ のように広がった音と解釈される可能性がある。突出(軟口蓋化なしの w 型唇化)について、Ladefoged & Maddieson は古い IPA のオメガ分音符号 ⟨◌̫⟩ を用い、突出母音 ⟨y᫇⟩、⟨ʏ̫⟩、⟨ø̫⟩、⟨œ̫⟩ を表記している。これは、非円唇母音文字 i に下付きオメガ ⟨◌̫⟩ を付して円唇化し、円唇母音文字 u に下付き回転オメガを付して非円唇化する、古い IPA の慣例の適用である[142]。その逆である回転オメガ分音符号 ⟨◌⟩ は 2025 年に Unicode に採用され、extIPA で圧縮を示す記号として検討中である[143]。Kelly & Local は、突出を示す結合 w 分音符号 ⟨◌ᪿ⟩(例:⟨yᷱ øᪿ⟩)、圧縮を示す結合 ʍ 分音符号 ⟨◌ᫀ⟩(例:⟨uᫀ oᫀ⟩)を用いている[144]。これらの転写は原稿ベースであり、歴史的には旧 IPA の分音符号(筆記体の w および ʍ)と実質的に同じである。しかし、タイプセット用のより角張った ⟨◌ᫀ⟩ は、母音が突出かつ無声である([ʍ] のように)と誤解されやすく、実際には圧縮かつ有声であることを示すものである。

シンボル名

印刷物および音声において、IPA 記号はしばしばそれが転写する音と区別される。これは、実際には IPA 文字が必ずしもその基準 IPA 値を持たない場合が非常に多いためである。音素転写や広音韻的転写においても同様であり、その結果、「中舌前方円唇母音」や「有声軟口蓋破裂音」のような発音上の説明は、これらの文字の名称としては不適切である。『国際音声学会ハンドブック』では、公式な文字名は存在しないとされているが、各文字に一つか二つの一般的な名称が存在することは認めている[145]。また、これらの記号には Unicode 標準上の一時的名称(nonce name)も存在する。多くの場合、Unicode と IPA ハンドブックでの名称は異なる。例えば、ハンドブックでは ⟨ɛ⟩ を「epsilon」と呼ぶのに対し、Unicode では「small letter open e」とされる。

ラテン文字およびギリシャ文字に由来する従来の名称は、修飾のない文字に通常用いられる[146]。これらのアルファベットから直接派生していない文字、例えば ⟨ʕ⟩ には、記号の形状や表す音に基づいたさまざまな名称が存在する。Unicode では、ギリシャ起源の文字の一部は IPA 用にラテン文字形式が用いられ、その他はギリシャブロックの文字を使用する。

分音符号の名称には二つの方法がある。従来の分音符号では、IPA はよく知られた言語での名称を記載する。例えば ⟨é⟩ は、英語およびフランス語での分音符号名に基づき「e-acute」と呼ばれる。非従来型の分音符号は、しばしばそれが似た物体の名称に基づいて呼ばれるため、⟨d̪⟩ は「d-bridge」と呼ばれる。

Geoffrey Pullum と William Ladusaw は『Phonetic Symbol Guide』において、現行および廃止された IPA 記号の多様な名称を列挙している。その多くは Unicode にも取り入れられている。

コンピューターのサポート

要約

視点

Unicode

Unicode はほぼすべての IPA をサポートしている。基本ラテン文字およびギリシャ文字、一般的な句読点を除き、主要なブロックは IPA Extensions、Spacing Modifier Letters、および Combining Diacritical Marks であり、Phonetic Extensions、Phonetic Extensions Supplement、Combining Diacritical Marks Supplement、およびその他の散在する文字ブロックでも一部サポートされる。拡張 IPA は主にこれらのブロックおよび Latin Extended-G によりサポートされる。

IPA 番号

1989 年のキール会議以降、ほとんどの IPA 記号には、原稿印刷時に類似文字による混乱を防ぐための識別番号が割り当てられた。しかし、これらのコードはほとんど使用されることがなく、現在では Unicode に置き換えられている。

書体

多くの書体は IPA 文字をサポートしているが、良好なダイアクリティカルマークの描画は依然として稀である。ウェブブラウザでは、IPA 対応の書体が OS に利用可能であれば、特別な設定なしに IPA 文字を表示できる。

無料フォント

IPA とほぼ全ての extIPA をサポートし、ダイアクリティカルマークを正しく描画する書体には、SIL International によって開発された Gentium、Charis SIL、Doulos SIL、Andika がある。実際、IPA は Doulos を選び、Unicode 形式でチャートを公開している。商用およびシステムフォントでのサポートレベルに加え、これらのフォントは、旧スタイル(キール会議以前)の棒なし音調記号を、チャオ音調記号の棒を抑制する文字バリアントオプションを通じて完全にサポートする。また、斜体における [a] ~ [ɑ] の母音区別を維持するオプションも備えている。extIPA に関しては、ダイアクリティカルマークを囲む括弧や、未同定音を示す囲み丸はサポートされず、Unicode 上では編集用マークとして扱われるため、サポート対象外である。

Google が委託した基本ラテン Noto フォントも、IPA に対するかなりのサポートを備えており、ダイアクリティカルマークの配置も適切である。ただし、より珍しい IPA および extIPA 文字、ならびに Latin Extended-F および Latin Extended-G ブロックの上付き文字には対応していない。extIPA の括弧は含まれるが、意図された通りにダイアクリティカルマークを囲むことはできない。

DejaVu は IPA がチャート公開に用いた二番目の無料 Unicode フォントである。最終更新は 2016 年であり、Latin F および G ブロックはサポートしていない。積み重なったダイアクリティカルマークは互いに重なりやすい。

2018 年時点で、IPA は TIPA を基にした独自フォント unitipa を開発中であった。

商用システムフォント

Microsoft Office の旧デフォルトフォントである Calibri は、ほぼ完全な IPA サポートと良好なダイアクリティカル描画を備えるが、いくつかの無料フォントほど完全ではない(右図参照)。その他、広く使われる Microsoft フォント、例えば Arial や Times New Roman はサポートが不十分である。

Apple のシステムフォント Geneva、Lucida Grande、Hiragino(特定のウェイト)は基本的な IPA サポートのみを備える。

商用書体の注目例

Brill は 2020 年までに Unicode に追加された IPA および extIPA 文字を完全にカバーし、ダイアクリティカルマークや音調記号のサポートも良好である。商用フォントであるが、非商用利用は無料である[147]。

ASCII およびキーボード転写

IPA 記号を ASCII 文字に対応させるシステムがいくつか開発されている。代表例には SAMPA および X-SAMPA がある。オンラインテキストにおけるこれらのマッピングシステムの利用は、標準キーボードレイアウトでは入力できない IPA 文字を便利に入力するために、入力方法の文脈である程度採用されている。

IETF 言語タグ

IETF 言語タグでは、IPA で書かれたテキストを識別する変種サブタグとして fonipa が登録されている。例えば、英語の IPA 転写は en-fonipa とタグ付けできる。特定の言語に紐付けず IPA を使用する場合には und-fonipa が利用可能である。

画面上キーボードによるコンピュータ入力

オンラインの IPA キーボードユーティリティも利用可能であるが、完全な IPA 記号とダイアクリティカルマークの範囲をカバーするものはない。例として、IPA 2018 i-charts(IPA ホスティング)[148]、Richard Ishida による IPA character picker(GitHub)[149]、TypeIt.org の Type IPA phonetic symbols[150]、Weston Ruter による IPA Chart keyboard(GitHub)[151]がある。2019 年 4 月、Google の Android 用 Gboard に IPA キーボードが追加された[152][153]。iOS では、IPA Phonetic Keyboard など複数の無料キーボードレイアウトが利用可能である[154]。

IPAチャート

国際音声記号表(英: International Phonetic Alphabet chart; IPA Chart[155]; IPAチャート)は全てのIPA音声記号を1つの表に集約したものである。IPA公式から提供されており(日本語版: 右図)[155]、CC BY-SA 3.0 ライセンスで提供されている。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads