トップQs

タイムライン

チャット

視点

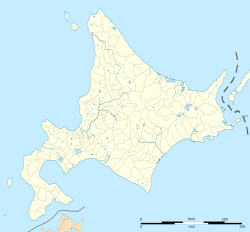

北海道胆振東部地震

2018年9月6日に北海道胆振地方中東部を震源として発生した地震 ウィキペディアから

Remove ads

北海道胆振東部地震(ほっかいどういぶりとうぶじしん)は、2018年(平成30年)9月6日3時7分59.3秒(日本時間)に[1]、北海道胆振地方中東部を震央として発生した地震[7]。地震の規模は気象庁マグニチュード(Mj)6.7、震源の深さは37 km[1]。最大震度は震度階級で最も高い震度7[7]。気象庁は同日、この地震を「平成30年北海道胆振東部地震」と命名した[8][9][注釈 1]。

震度7の観測は、2016年の熊本地震の本震(M7.3)以来、観測史上6回目で[11][12][注釈 2]、北海道では初めて[14][注釈 3][注釈 4]。

地震により土砂崩れが多発し、斜面崩壊面積は明治以降国内最大規模となった[16][12]。土砂崩れで厚真町で36人が死亡するなど[17]、合計43人が死亡する甚大な災害となった。また地震後に北海道のほぼ全域で停電が発生。電力会社管内のほぼ全域で電力が止まる事態(ブラックアウト)となった(全道停電・北海道大停電)[12][18][19]。

Remove ads

地震のメカニズム

要約

視点

本地震の発震機構は東北東-西南西方向に圧力軸を持つ逆断層型で、内陸直下型地震である[4][20]。余震は最初の震度7の地震の震源地から南北に広がっている[4]。傾斜角は70°で、高角な逆断層型である。現在の東西圧縮場においてこのような南北走向の高角な逆断層は形成することは難しい。これは、漸新世後期から中新世中期における右横ずれ断層が逆断層にインバージョンした可能性が指摘されている[21]。

余震域の深さは上端は7 km・下端は45 kmで、上部地殻から下部地殻、深さ26 km付近のモホ面を貫通して上部マントルに達する。上端の7 km以浅は堆積層では余震はほとんど分布しない[21]。 東北日本や西南日本では断層の脆性破壊は通常上部地殻のみで、上部マントルまで達するようなものは見られない。これは、断層深部では地熱温度が高温となり脆性破壊を起こさずに塑性変形となるためである。北海道中軸において上部マントルで脆性破壊が起きる理由としては、千島前弧から剥離し沈み込んだ地殻が直接マントルを冷やすと同時に、マントルの熱対流に対する傘の役割を果たして、地熱の上昇を阻害していると考えられている[22]。また、プレートから脱水した流体が剥離した地殻にぶつかって、この地震の起震断層付近が流路となり、不均質構造による応力集中で横ずれ断層が現在の東西圧縮場を反映して逆断層へインバージョンし活動した可能性が指摘されている[21]。

この地震は、震源の深さが37kmと地殻内地震の割には比較的深かったのが特徴であり[23]、同じく震度7を記録した過去の他の地震(兵庫県南部地震・新潟県中越地震・東北地方太平洋沖地震・熊本地震)に比べて比較的深い場所で発生した[12]。

震源周辺のテクトニクス

サハリン・北海道中軸部では、白亜紀から始新世におけるオホーツクプレートのユーラシア大陸東縁への沈み込み、漸新世におけるオホーツクプレートの右横ずれ運動、中期中新世における背弧海盆運動による右斜め衝突運動などによって、厚い大陸地殻が形成された。日高山脈では、後期中新世以降における千島海溝の斜め沈み込みに伴う千島前弧スリバーの西進による東西短縮運動によって急激に隆起した。この急激な隆起は後期鮮新世には衰え、おもな東西短縮の場は日本海東縁へと移動したとされている[24][25]。しかし、現在でも日高山脈付近では東西短縮が継続しており、活断層として石狩低地東縁断層帯などが分布しているほか、1982年(昭和57年)には本地震と同様に内陸地殻内地震である浦河沖地震(Mj7.1)が発生している[26]。

この地震の震央付近(胆振地方中東部)では以前にも、1942年2月28日にMj5.1、2014年7月8日にMj5.6(震源の深さは3 km、白老町で最大震度5弱)[27]、2017年7月1日にMj5.1(震源の深さは27 km、安平町で最大震度5弱)[28]の地震が発生している[27][28][29]。

Remove ads

地震動

要約

視点

震度

地震発生直後の震度速報では厚真町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町の震度データが入電されず、気象庁は当初、安平町で観測された震度6強を最大震度として発表していた[30]。その後、厚真町鹿沼で震度7(計測震度6.5)を観測していたことが、当日夕方までに判明した[31][32][注釈 5]。このほか、震度6強を厚真町京町・安平町・むかわ町で観測した。

また、気象庁の推計震度分布図によると、北海道安平町および千歳市で局地的に震度7相当の揺れがあったと推定されている。このほかにも防災科学技術研究所の強震観測網によると、北海道安平町(発表震度6強)にある追分観測点で震度7相当の揺れ(計測震度6.7)を観測していたことが分かっている。これらのデータを元にしたJ-RISQ地震速報による推定震度では、厚真町(発表震度7)、安平町(発表震度6強)、むかわ町(発表震度6強)、千歳市(発表震度6弱)では局地的に震度7相当の揺れがあったと推定されている[33]。また、日高町(発表震度6弱)、苫小牧市(発表震度5強)、栗山町(発表震度5弱)では局地的に震度6強を観測したと推定されている。ただしいずれも気象庁の震度発表対象ではないため、観測点の震度には反映されていない。

札幌市東区も当初はデータが入電されていなかったが、9月7日午後に震度6弱であることが確認された[34]。札幌市で震度6弱以上を観測するのは史上初である[35]。

長周期地震動

厚真町・千歳市(新千歳空港)で長周期地震動階級4を観測した。階級4観測は、気象庁が2013年3月に長周期地震動の観測情報の試行的提供を開始して以降(2016年4月14・16日の熊本地震に続いて)3例目となった[12]。

加速度

最大加速度は以下の表の通り。記録された最大値はKiK-net追分観測点の1505 galであり、上位10観測点中9観測点で600 galを超える値を観測している。

Remove ads

余震

本震発生直後の9月6日3時20分ごろにはM5.5、最大震度4の余震が発生[38]、さらに5か月以上が経過した2019年(平成31年)2月21日21時22分頃にはこれまでの最大余震となるM5.8、最大震度6弱の地震が余震域の北側で発生している[5][39][40][41](いずれも日本時間)。

M5を超える余震は以下の通り。

被害・影響

要約

視点

以下は、消防庁集計による2019年8月20日時点の被害状況である[47]。

震源に近い勇払郡厚真町では土砂崩れに巻き込まれた36人が死亡した[17]。特に吉野地区では多くの住宅が巻き込まれ、吉野地区の住民34人のうち19人が亡くなった[48]。厚真町・安平町・むかわ町では多くの住宅が倒壊した。このほか、道央地域(石狩、胆振総合振興局管内)を中心に道路などの損壊が相次いだ[49][50][51]。札幌市清田区では、液状化現象が発生し道路が波打ち状に大きく損壊、住宅が傾いたりした[52]。

室蘭市の新日鉄住金室蘭製鉄所並びに、厚真町の北海道電力苫東厚真火力発電所で火災が発生した[47]。また新日鉄の火災は室蘭港に延焼した[53]。

全道で停電が継続した影響で、7日、自家発電機を回したことが原因と推定される一酸化炭素中毒により、空知郡上富良野町と標津郡標津町であわせて2人の死亡が確認された[54]。

被害状況

土砂崩れ

この地震では強震動によって厚真町を中心に広い範囲で土砂崩れが発生した[55][56]。国土交通省によると、崩壊面積は推定約13.4平方キロメートルで、濃尾地震や新潟県中越地震を超え、明治以降で日本最大であった[16]。この土砂崩れのすべり面は降下軽石層が関係していることが指摘されており、周辺の地表は支笏カルデラを作った4万年前の巨大噴火や恵庭岳・樽前山噴火によって噴出した火山灰や軽石などのテフラ(火山砕屑物)層が形成された不安定な地層構造であった[注釈 6][58]。前日の台風や、6 - 8月の降水量が平年の約1.6倍と多かったことから、土壌に多量の水が含まれ一気に表層崩壊したとも考えられている[58][59][60]。また降下軽石層は透水性が高く、化学的風化で粘土化し、土砂崩れが起こりやすくなっていた可能性も指摘されている[61]。また崩壊した地表に生えていたカラマツや広葉樹などの樹木の根は、上位の埋没腐植層のみに密集し下位のテフラ層には達してしなかった[62]。

農業用水用の厚真ダムでは9月6日、土砂崩れにより水路が埋没していることが確認された。農林水産大臣齋藤健は、今後の降雨によりダムがあふれることに対する対策を、自衛隊の協力も含め検討していることを語った[63]。

二級河川日高幌内川では、長さ約1,100 m、高さ約50 mの規模で土砂が河道に流れ込み河道閉塞が発生した[64]。

液状化現象

地震による液状化現象と見られる異常が、北海道内15市町の2,900箇所以上で発生した(防災科学技術研究所の調査)。土砂崩れで埋もれて確認できない地点を含めれば、実数はさらに多いと推測されている。地盤が軟弱な堆積層や造成地で目立った[65]。

2018年9月26日時点の共同通信による各自治体への取材に基づく記事は、5市町と報じられていた。苫東厚真火力発電所(厚真町)敷地内、苫小牧港コンテナターミナル(苫小牧市)のほか、札幌市、北広島市、江別市内である[66][67][68]。

札幌市の液状化現象では、道路が隆起した[69]。また清田区では地震発生当日、少なくとも2か所で道路が陥没し、うち里塚1条の現場では周辺複数家屋が陥没道路に向かって傾いた[70]。

人工衛星だいち2号で得られた干渉SAR画像と米軍航空写真を解析した横田ら(2019)は、液状化による地盤変位が観測された箇所は「豊平川の旧河道」「旧谷地形」を埋め立てた履歴があったと報告している[71]。また、青山(2019)も谷部分を埋めた造成箇所での液状化被害が顕著であったと報告している[72]。

地形

インフラストラクチャー

大規模停電

地震により、道内で使用される電気の半分以上を供給していた、最大規模の苫東厚真火力発電所ではボイラー管が破損し、3基(3号機が2005年10月廃止)のうち2号機・4号機が緊急停止、道北・函館で停電が発生した。さらに地震発生から18分後の3時28分に1号機も停止した。このため連鎖的に他の発電所(北海道電力#発電施設を参照)も停止し、北海道・本州間連系設備の送電も止まった。この結果、道内の離島などを除くほぼ全域約295万戸で停電が発生した[74][75]。道内全域停電は1951年の北海道電力創設以来初の出来事である[75]。また、停電により、泊発電所の外部電源が喪失し非常用電源に切り替わった[76]。大規模な停電により、災害基幹病院では通常の救急対応ができない状態が発生。一部では、救急車の受け入れのみ再開した[77]。

もしもこの大規模停電が冬季に発生した場合、暖房の供給が止まり、凍死による死者が大幅に増加するという指摘もある。

電気事業連合会によると、管内のほぼ全域で電力が止まる「ブラックアウト」が起きるのは初めてである[78][注釈 7]。

また、前述のとおり完全復旧に時間を要することから、道内で輪番停電の実施を計画。管内を60のブロックに分け、1回2時間程度送電を停止する計画で、実施は2日前までに予告する形となる[79]。 9月14日には一定の供給力を確保できたため、計画停電は「当面は実施する必要はない」とした[80]。

鉄道

北海道旅客鉄道(JR北海道)は、地震により北海道新幹線を含む全線で始発からの全列車の運転見合わせとなった。これにより東北新幹線も北海道新幹線への直通運転を中止した[81]。JR札幌駅は、翌日の7日13時に駅営業業務を本格的に再開した。JR北海道札幌エリアでの交通遮断解消による運転再開で大混雑になるほどの混雑になるなど、この地震による大きな影響が出た。

運転を見合わせた路線は、北海道新幹線・函館本線・千歳線・室蘭本線・宗谷本線・石北本線・石勝線・根室本線・札沼線・富良野線・釧網本線・留萌本線・日高本線・海峡線・道南いさりび鉄道線の全線。

おもな被害としては、千歳線南千歳駅 - 沼ノ端駅間で軌道変位、美々信号場 - 植苗駅間で軌道変位・盛り土亀裂、石勝線南千歳駅 - 清風山信号場間で軌道変位、石勝線夕張支線(現在は廃線)沼ノ沢駅 - 南清水沢駅間および南清水沢駅 - 清水沢駅間で倒木、日高本線勇払駅 - 浜厚真駅間で路盤崩壊などが発生した[82]。また札幌市営地下鉄全線、札幌市電・函館市電も運行を停止した[81]。施設面では、札幌市営地下鉄南北線で碍子脱落・漏水・転轍機屈曲などが発生しているものの、その他の路線での被害はこの時点で確認されていない[82]。

北海道新幹線・札幌市電は9月7日から運転を再開した[83]。

バス

北海道中央バス、ジェイ・アール北海道バスをはじめ高速バスで20事業者、路線バスで25事業者が、全線で運行を休止している[82]。

航空

地震の影響を受け、新千歳空港では設備の破損や停電が発生、またターミナルビルで多数の水漏れなどが発生した[84] ことにより終日閉鎖し、当日の運航をすべて見合わせた[85]。また女満別空港も「停電の復旧のめどが立たないため」として同日14時にターミナルビルを閉鎖、13時以降の全便が欠航となっている[86]。またフィリピン航空は9月10日に新千歳 - マニラ線に新規就航する予定だったが、地震の影響に鑑み就航日を2018年10月8日に変更したものの[87]、その後も地震の影響により訪日需要が予想を下回ったことなどが原因で2018年12月7日に就航日を再度延期した[88]。

道路

地震発生直後から、道内の高速道路の一部で通行止めが発生したが、一部のインターチェンジ閉鎖を除き6日17時5分までに解除された[89]。

6日11時の時点での通行止め区間は次の通り[90]。

- 道央自動車道:札幌IC - 江別西IC(両方向)、登別東IC - 札幌JCT(両方向)

- 道東自動車道:千歳恵庭JCT - 占冠IC(両方向)

- 札樽自動車道:札幌JCT - 札幌西IC(両方向)

- 日高自動車道:苫小牧東IC - 沼ノ端西IC(両方向)

高速道路以外の有料道路では藻岩山観光自動車道が全線通行止めとなった[82]。また、日高自動車道の無料区間(沼ノ端西IC - 日高厚賀IC)についても、地震直後から通行止めとなり、その後順次通行止めは解除となった。

しかし、厚真IC - 日高富川IC間は、地震による影響で地割れや激しい起伏が生じたため、応急処置をしたあと、最高速度を50 km/hに制限して通行止めを解除した(通常は70 km/h)。

- 地震による道路損壊のため、最高速度を50 km/hに制限している。

- 地震による道路損壊の影響による最高速度制限を案内する電光掲示板(本線上)

通信

発災直後からの停電の影響で、道内9町の一部で固定電話3万4000回線[91] が不通となったほか、設備の非常用電源の枯渇により6万9000回線に影響が出た[92]。携帯電話でもつながりにくいエリアがあった[93]。固定電話は9月6日午前中に仮復旧したが、停電長期化の影響で非常用電源が枯渇し約14万回線に影響を及ぼした[91]。

水道

北海道内の45市町村では一時期、最大で6万1201戸が断水し、水道管が破損した安平町や浄水場が破損した厚真町など約5000戸が断水[94]。

産業への影響

この節の加筆が望まれています。 |

農林水産業

9月16日時点の北海道庁の推計では、農林水産業への被害額は約397億円である[95]。

停電の影響で酪農家や牛乳工場での生乳の廃棄が相次いだ[96]。酪農では大規模停電のため搾乳ができず乳房炎が多発し、死亡する乳牛も発生している[97][98][99]。

畑や自宅が被災した農業者は多く、共同選果場などの施設も損傷し、収穫期を迎えたトマトやジャガイモ、コメなどの出荷はままならない状況となった[100]。

製造業

6日、苫小牧市のトヨタ自動車やカルビー、サッポロビール、マルハニチロなどの工場、よつ葉乳業は釧路市と浜頓別町の2工場が、停電の影響により操業を停止[101]。新日鉄住金室蘭製鉄所では小規模な火災が発生したが鎮火。一部では非常用発電設備により操業を継続しているところもある[102]。

金融業

サービス業

この節の加筆が望まれています。 |

物流

全道停電の影響で新千歳空港、鉄道貨物が全面ストップし、トラック運送についても信号機が復旧せず安全確保のためストップ[105]。停電解消しだい順次再開見込み。これにより道内および道内外間の物流が麻痺し、スーパーマーケットなどで商品不足が相次いだ[106]。

小売業

日高地方最大の商業施設、イオン静内店が地震による建物の損傷により、9月6日から臨時休業となった。一部店舗は屋外にて臨時営業を続け、テナント撤退も起きた。復旧作業は10月下旬まで続き、10月20日に再開店した。

観光産業

9月16日時点で、北海道がまとめた被害は約292億円。被害のうち宿泊は、全道で94万2000件のキャンセルが生じ、被害額は約117億2500万円。また、観光バス関係で4,000人、約3億7400万円となっている[107]。

なお北海道への観光産業の復興を支援するため、旅行費を割り引く「北海道ふっこう割」が2018年10月1日から2019年3月末まで実施された[108]。

放送メディア

道内にはNHKと民放合わせて160箇所の地上波テレビ放送の中継所があり、45局で停波した[91]。ケーブルテレビ局は、31社中 13社でサービスが停止した[91]。ラジオ放送では NHKのAM、FM は停波しなかったが、民間のAM 2社35局のうち 2社4局が停波。またNHKラジオの一部地域は回線不通により、札幌ではなく東京ローカルの音声が流れた。民間のFM 2社18局のうち2社3局が停波した[91]。コミュニティー放送においては、27社中 11社で親局が停波し、7社で中継局が停波した[91]。

イベント

政治

自由民主党総裁選挙が9月7日告示、同月20日投開票の日程であったが、「北海道の厳しい状況を最優先し、政府・党を挙げて対応する 」ため、7日については届出のみとし、同月9日まで活動を自粛した。党本部における候補者の所見発表演説会や共同記者会見については10日に、8日に予定されていた日本記者クラブ主催の討論会と、9日に予定されていた党青年局・女性局主催の討論会はいずれも14日にそれぞれ延期することとし、16日に北海道で予定していた演説会については宮城県に変更するなどとした。一方、安倍晋三内閣総理大臣のロシア・ウラジオストク訪問については、10日から13日にかけ予定通り行われた[109]。

スポーツ

- プロ野球

- 9月7日、東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズ戦(楽天生命パーク) - 日本ハム選手の移動困難により中止決定、予備日の9月10日に振り替え[110][注釈 8][注釈 9]。

- 9月11日・12日、北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズ戦(札幌ドーム) - 観戦客の安全面などに配慮して球団側が中止を決定[113][114]。

- 北海道高校野球連盟

- 日本サッカー協会

- 9月7日キリンチャレンジカップ「日本対チリ」戦(札幌ドーム)中止[116]。

- 9月8日、9日、全国クラブチームサッカー選手権大会北海道大会延期[117]。

- 9月8・9日、第97回全国高等学校サッカー選手権大会北海道予選札幌地区代表決定戦、順位決定戦を中止、代替日未定。

- 9月9日、高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ北海道延期[117]。

- 9月9日、北海道サッカーリーグ第12節延期[118]。

- 自転車ロードレース

- 日本ラグビー協会

- 9月8日、ジャパンラグビートップリーグ第2節神戸製鋼コベルコスティーラーズ対宗像サニックスブルース戦(札幌市月寒屋外競技場)を中止[120][121]。

- 日本ゴルフツアー機構

- 9月10日 - 16日(トーナメントは13日 - )、ANAオープンゴルフトーナメント(北広島市・札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース)を中止[122]。

- 日本スポーツ協会

- 公営競技(競馬・競輪)

- ホッカイドウ競馬(門別競馬場)、第11回3日目 - 6日目(9月6日・11日 - 13日)・第12回1日目 - 3日目(9月18日 - 20日)を中止[115][126][127]。第12回3日目 - 6日目(9月25 - 27日)を節電のためナイター開催からデイ開催に変更[128][129]。

- ばんえい競馬(帯広競馬場)、9月8日 - 10日の開催を中止、9月15日 - 17日の開催を節電のためナイター開催から薄暮開催に変更[130]。

- 函館競輪、9月9日 - 11日と21日 - 23日に予定されていたナイター2開催が中止。車券発売については岐阜競輪場で9月7日 - 10日に開催される開設記念競輪の場外発売のうち7日・8日の分を中止[131][132]。

- 日本中央競馬会、9月8日・9日の道内のパークウインズ、ウインズの営業取りやめ、10日の払い戻し業務もあわせて休止。

- B.LEAGUE

- 9月7日、レバンガ北海道は安全な移動手段が確保できないことや、選手のコンディションを考慮し、9月7日から9日に開催される「B.LEAGUE EARLY CUP 2018 HOKUSHINETSU」(ことぶきアリーナ千曲)への欠場を決定[133]。これに伴い9月8日・9日に赤れんがテラスで実施予定だったパブリックビューイングも中止となった[134]。

- アイスホッケー

芸能関係

- 劇団四季が9月6日、7日ミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』北海道四季劇場公演を中止[137]。

- コーラスグループFORESTAは9月6日の札幌市での公演を中止[137]。

- 堂島孝平、吉田山田が9月7日札幌公演をいずれも中止[137]。9月8日、9日予定の登坂広臣のソロツアー北海道公演が中止[138]。

- 女王蜂が9月9日札幌市PENNY LANE 24でのワンマンライブを中止[139]。

- 9月9日『ラブライブ!サンシャイン!!』Aqours「ユニット対抗全国ツアー」札幌公演(ニトリ文化ホール)が2公演とも中止[140]。代替公演は2019年1月26日・27日に旭川市民文化会館で開催された[141]。

その他

- 任天堂は、9月7日に予定していた「Nintendo Direct 2018.9.7」の配信を全世界で1週間延期した[142][143]。

- 海上自衛隊は9月8日、9日の砕氷船「しらせ」艦艇一般公開(苫小牧港)を中止[144][注釈 11]。

- リアル脱出ゲームでは、アジトオブスクラップ札幌を9月6日、7日の両日を臨時休業する措置を取った。

- 9月8日、9日「SKY & AUTUMN DREAM FESTA 2018」(新千歳空港)が中止[146]。

- 9月8日「空の日 旭川空港まつり 2018」(旭川空港)中止[147]。

- 9月9日に札幌市および恵庭市で実施予定であった第1回公認心理師試験の北海道会場での試験が12月16日に延期された[148]。

- 9月9日に実施予定であった二級建築士の設計製図の試験が11月4日に延期された[149]。

- 9月6日、翌7日に旭川で行われる予定であった「日本生殖医学会学術講演会・総会」は中止となり、2018年11月9日 - 12月20日にWEB学会として開催された[150]。

Remove ads

時系列

要約

視点

気象、地象、行政機関の対応、および主要機関の対応の時系列をまとめる。時刻は全て日本時間(JST)、時刻表記は24時間制。

- 地震発生前

日本海を北上した台風21号が地震発生前日の9月5日朝にかけて北海道付近を通過し、暴風により道内で6人が負傷、建物の損壊や停電が発生し、鉄道が運休するなど、被害と影響をもたらしていた[151]。

- 9月6日

- 3時7分[注釈 12] - 北海道胆振地方中東部を震源とするマグニチュード6.7(暫定値)の地震が発生、厚真町で震度7を観測[7]。

- 地震の影響により道内最大の火力発電所、苫東厚真火力発電所が破損。道内16市町の2,239戸で断水が発生[152]。

- 3時9分 - 北海道[153]、防衛省[154]、海上保安庁[53]が災害対策本部を設置。

- 3時10分 - 安倍晋三内閣総理大臣は、関係省庁に被害状況を把握し被災者救助に全力を挙げることを指示した[155]。

- 3時25分 - 北海道全域で停電。北海道電力の見解ではこの時刻に相次いで発電所が停止し、本州からの送電も止まったためブラックアウトが発生したとしている[74]。停電の影響により道内全域の鉄道交通網がマヒした。道路の信号機が消灯したため、警察官が交通整理に当たった[152]。

- 5時10分 - 気象庁が1回目の記者会見[53]。

- 5時40分 - 北海道胆振総合振興局が陸上自衛隊第7師団に災害派遣を要請[156]。

- 5時50分ごろ - 安倍晋三内閣総理大臣が首相官邸に入った[155]。

- 6時00分 - 北海道知事が陸上自衛隊第7師団長に災害派遣を要請[154]。

- 6時00分から9時47分にかけて - 国土交通省北海道開発局などの災害対策用ヘリコプター3機が被災地域に向けて離陸[53]。

- 6時11分 - 気象庁が緊急地震速報(警報)を発表。最大震度5弱を観測する余震が発生[157]。

- 6時15分 - 国土交通省が1回目の対策本部会議を開催[53]。

- 6時47分 - 新千歳空港ではターミナルビル内で天井の崩落や漏水が発生、終日閉鎖が決定[152]。6日発着予定の日本航空92便、全日空130便が全便欠航[152]。新千歳空港閉鎖により代替空港は旭川空港となった[158]。

- 8時30分

- 12時00分

- 13時35分 - 北海道電力の砂川火力発電所で4基の発電機のうち3号機(出力12万5000キロワット)のみが復旧、これに伴い旭川市と札幌市の一部で電力が復旧した[160]。

- 17時30分 - 気象庁は報道発表第4報で本地震の正式名称を「平成30年北海道胆振東部地震」に決定[8]。

- 朝 - 政府は関係閣僚会議を首相官邸で開き、安倍晋三内閣総理大臣は自衛隊の災害派遣について4,000人態勢で救助活動を既に開始していること、今後2万5,000人まで増強する予定を語った[155]。また、首相官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置した[155]。

- 小此木八郎防災大臣は6日付で北海道庁に「政府現地連絡調整室」を設置したことを発表した[161]。

- 気象庁は気象庁機動調査班(JMA-MOT)を現地派遣し現地調査を実施した[53]。

- 9月7日

- 10時 - 新千歳空港で国内線が再開された[158]。

- 13時 - JR札幌駅で営業が再開された[158]。

- 北海道および金融機関が被災者、観光客、中小企業などに対する金融支援を開始[162]。

- 小野寺五典防衛大臣が即応予備自衛官招集命令を発令した[163]。

- 北海道は7日、被災地支援ボランティア募集について受け入れ準備が整ったあとに募集を開始することを明らかにし、未だ道内にボランティアセンターが設置されていないこと、混乱回避のためボランティアに関する問い合わせや被災地直接訪問を控えるよう呼び掛けた[164]。

- 当時の天皇・皇后(現在の上皇・上皇后夫妻)は高橋はるみ北海道知事(当時)に対し、犠牲者を悼みねぎらう気持ちを河相周夫侍従長を通じて示した[165]。

- 9月8日

- 6時 - 離島地域と送配電設備故障によって通電不能地域を除く道内ほぼ全域293万戸で停電が解消され、停電地域は残り2万戸となった[166]。

- 7時 - 新千歳空港で国際線の航空便受け入れが再開[166]。

- 北海道エアシステムが8日から11日にかけて丘珠空港を発着する臨時道内便の運行を開始[158]。

- 気象庁の道内アメダス観測点225地点のうち50地点で障害発生が確認され、臨時観測点設置対応などが開始された[167]。

- 9月9日

安倍晋三首相が地震発生後初の北海道現地視察に赴き、午前中に札幌市内[168]、午後は厚真町に移動した[169]。また安倍首相は関係閣僚会議で2018年度予算予備費から5億4千万円を被災者生活支援に拠出することを表明した[170]。

またこの日、JR貨物の道内運行が一部で再開された[171]。

- 9月10日

経済産業省は計画停電回避のため13時、道内企業および道民に対して20%の節電を呼びかけた[172]。

経産省の節電の求めに応じ、札幌市営地下鉄、札幌市電などが運行本数を減らした[173] ほか、JR北海道は特急列車の間引き運転ほか駅や事業所の照明・空調調整による節電を行うなどして対応した[174]。

10日時点で死者数は41人となり、北海道は安否不明者がいなくなったことから捜索を終了した[175]。

道内のガソリンスタンドではほとんどの店舗で通常営業が始まった[176]。

Remove ads

行政の対応

要約

視点

気象庁

気象庁は、緊急地震速報(警報)を、地震波検知から7.3秒後の3時8分12.6秒に北海道の胆振地方(中東部)と日高地方(西部)と石狩地方(南部)と空知地方(南部)に対して、14.7秒後の3時8分20.0秒には北海道の胆振地方(西部)と日高地方(中部・東部)と空知地方(中部・北部)と石狩地方(中部・北部)と十勝地方と上川地方(南部)と後志地方と渡島地方(東部)、青森県の下北に対して発表[177][178]。また、地方公共団体の防災対応を支援するためにJETT(気象庁防災対応支援チーム)を派遣すると、地震発生当日に発表した[179]。

北海道

北海道は6日3時9分に本庁に災害対策本部を、および東京事務所に災害対策地方本部(全15地方本部)を設置[153]、3時50分に災害派遣医療チーム(DMAT)の調整本部を設置した[180]。また、6日に災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項第4号の規定により、北海道内179市町村の区域を災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助を実施する区域として指定する北海道告示第10802号を発出した[181]。

国土交通省

国土交通省では、災害対策本部会議を数度にわたって開催したほか、災害対策用ヘリコプターを3機派遣し情報収集を行った[53]。また測量用航空機により上空からの撮影作業を実施し、緊急災害対策派遣隊も派遣した[53]。

内閣府

地震発生直後、内閣府に災害対策室を設置[76]。また、安倍晋三内閣総理大臣は総理大臣官邸で記者団にコメントを発表し、「政府として人命第一で政府一丸となって災害応急対応に当たる」と語った[182][183]。

総務省

総務省は大臣官房総務課に大臣官房長を長とする災害対策本部を設置し、自治体支援を実施した[76]。また、北海道の179市町村に対し災害救助法を適用した[185]。

消防

地震直後に消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部(第3次応急体制)を設置し、消防庁職員を北海道各地に派遣した[76]。胆振東部消防組合消防本部では、地震後に通信機材が被害を受け、119番通報が受信できない状態となった[186]。警察からの転送や、職員が巡回するなどし被害の把握にあたった。総務省消防庁では、消防庁長官の求めにより東京消防庁と横浜市消防局が消防防災ヘリと隊員を派遣[187]・川崎市消防局の緊急消防援助隊(航空小隊)、東北地方各県の防災ヘリ、統合機動部隊が出動、現地で救助活動を実施[188]。なお発災直後に消防庁長官の求めにより、札幌市消防局の指揮支援隊が出動している。

東京消防庁は、航空消防救助機動部隊を派遣[189]。その後、地上部隊として消防救助機動部隊(救助小隊)など計26隊100人を派遣[190]。その後、上空からの救助活動のため消防ヘリ「はくちょう」1機10人、後方支援活動のため特殊車両など合計5隊15人を派遣[191]。部隊は、大洗港から苫小牧港までフェリーで向かった。東京消防庁の緊急消防援助隊は9日まで活動した[192]。

東北や関東の消防から派遣された緊急消防援助隊は9月6日から10日までで陸上544隊2,119人、航空46隊399人が活動し20人を救助した(被災地の消防や北海道内の応援消防部隊の実績を除く)[193]。

警察

警察庁と北海道警察では、警備局長および北海道警察本部長を長とする災害警備本部を設置[76]。警視庁では、特殊救助隊員9人と警備犬1頭が出動した[194]。東北と関東の各県警察本部は警察災害派遣隊を派遣し災害対応を行ったほか、生活安全や地域警察、交通警察など被災地の警察活動を補完するために自動車警ら隊や交通機動隊も派遣している[195]。

防衛省・自衛隊

地震発生直後の3時9分に防衛省災害対策本部を設置[154]。3時11分に防衛大臣が指示。3時25分にF-2戦闘機が情報収集のため、三沢基地を離陸したのをはじめ、陸海空各自衛隊から航空機が出動。また、陸上自衛官によるLO(連絡幹部)派遣、FAST-FORCE(初動対応部隊)派遣を実施した[154]。同日6時0分に、北海道知事から陸上自衛隊第7師団長に対して災害派遣要請を行った[154]。以後北部方面隊管区の第7師団・第11旅団の陸自部隊を基幹に部隊派遣を実施している[154]。

2018年9月6日13時30分時点で、人員4,900人、航空機2機、艦艇4隻体制で災害派遣実施中[154]。

同年10月14日付で人命救助、道路啓開、給水支援、入浴支援、給食支援、輸送支援、厚真ダム支援などを終了した[196]。

海上保安庁

海上保安庁本庁および第一管区海上保安本部に災害対策本部を設置した[76]。

厚生労働省

学校・教育施設

9月19日時点の判明分で学校など354の教育施設が被害を受けた[197]。

北海道教育委員会は6日8時、道立学校に対して休校の指示、市町村立学校に対して休校の要請をし、道内の公立学校の95.8 %に当たる1,891校が休校となった[198]。また、7日は道内公立校の60.7 %に当たる1,197校が休校となった[198]。

東京都

東京都では、被災地からの要請に適切に対応できるよう、各部局の幹部らが出席して「危機管理対策会議」を開催した[199]。

Remove ads

民間企業の対応

通信

NTTでは、道内全ての公衆電話を無料開放。災害用伝言ダイヤルおよびWeb171の提供を開始した[93]。大手携帯電話各社では、支店や店舗に携帯電話の充電を無料で行える場所を設けるなどした[200]。

NHKは災害救助法が適用された市町村で、建物が半壊、半焼、床上浸水以上の被害を受けた被災者の9 - 10月分のNHK受信料を免除すると発表した[201]。

金融業

9月6日、損害保険大手各社は災害対策本部を設置した[104]。翌7日、停電で6日の取引を停止していた札幌証券取引所は取引を再開した[202]。

テレビ・ラジオ

→「2018年のテレビ (日本)」および「2018年のラジオ (日本)」を参照

セイコーマート

北海道を地盤とするコンビニエンスストアチェーンのセイコーマートは地震が起きた6日も全道約1,100店舗のうち50店舗以外は営業を継続した。作り立ての弁当を扱うコーナー「ホットシェフ」では温かいおにぎりや惣菜を提供、さらにオフラインのレジなども使って食料を求める客への対応も行った[203]。特に、おにぎりは震災中に営業していた店舗の内の半数に当たる約500店で、ホットシェフのためにガス釜と数日分の米があったことで、海苔や具材が尽きた後も、各店の判断で塩にぎりを売り続けた[204]。こうした被災中の営業は、2004年の平成16年台風第18号による停電で休業を強いられたことを教訓として、非常用電源を各店に配備していたことが功を奏した[204]。この地震の後も、社用車にガソリン車とディーゼル車の両方を配備して燃料を確保するなど、リスク分散が進められた[204]。

Remove ads

支援活動

この節の加筆が望まれています。 |

携帯ラジオ

STVラジオは被災地支援を目的として、9月17日に札幌で行われた同局の主催イベント「ツルハグリーンウォーク」の参加者から募った義援金を元手として、電池付きの携帯ラジオ30台を被災地へ贈呈した[205]。

乳児用液体ミルク

国際社会の対応

肩書きはいずれも当時のものである。

中華民国(台湾)

中華民国(台湾)- 蔡英文総統は6日夜、Twitterで安倍首相のツイートに返信を送る形で「台湾は日本の良き友人として、自然災害が続く日本とともにこの困難な時期を乗り越えたいと願い、またそうする義務があると考えています。北海道で発生した地震のために、台湾は特殊救助隊員40人、災害救助犬2頭、および必要な器材を派遣する用意を整えました。これからも引き続き日本を応援します」と投稿し、日本にエールを送ると同時に支援の用意があることを伝えた[207]。また、頼清徳行政院長(首相)は被害が最小限に収まり、救助活動が順調に進むことを願った上でお見舞いを表明した[208]。

大韓民国

大韓民国- 文在寅大統領は6日、安倍首相にメッセージを送り、その内容をTwitterで公開した。文大統領は「台風と地震で犠牲になった関西や北海道の方々に哀悼の意を表明し、家族を失った人やけがをした人達に慰労の言葉を送ります」とお見舞いの言葉を送ったうえで、「台風と地震が相次いで発生し、衝撃は大きいと思いますが、自然災害に徹底的に備えてきた日本の底力が発揮されると信じています」とエールを送った[209]。

中華人民共和国

中華人民共和国- 李克強国務院総理は7日、安倍首相に見舞い電を送り、「貴国が台風と地震災害に見舞われ、大勢の方々の死傷と財産の損失がもたらされたことを聞いて驚いている。不幸にも亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、遺族と被災者に心からのお見舞いを申し上げる」とお見舞いの言葉を送った[210]。このほか、王毅国務委員兼外交部長、程永華駐日中国大使もそれぞれ河野太郎外相に見舞い電を送った。

- 王岐山国家副主席[注釈 13]は25日、中国を訪問した創価学会の原田稔会長との会見の席上、中国政府を代表してお見舞いの意を伝えた[211][212]。

関連する問題行為・犯罪

デマ

SNSなどインターネット上で9月6日以降、複数のデマが流された。例えば、実際には発表されていない断水予定[213]、48時間以内に本震が来る、といった警告[214] が、自衛隊、消防士、NTTからの情報と称して拡散された。2016年の熊本地震の被災地である熊本県内4大学の学生でつくるボランティア団体「KC3」が9月10日正午頃に実施したサイバーパトロールでは、火事場泥棒や携帯電話の不通などを含めて35件のデマ情報が発見された[215][216]。

野次馬

地震で液状化現象が発生し、住宅が傾くなどの被害が生じ、住民以外の立ち入りが規制された札幌市清田区において、他地域からの見物人、野次馬が多数入り込み、中には傾いた家をバックに記念撮影するなどのケースが相次いでいる。市では住民感情に配慮するよう呼び掛けているが、野次馬に注意すると逆上するようなケースもあった[217]。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads