トップQs

タイムライン

チャット

視点

愛知郡 (愛知県)

愛知県(尾張国)の郡 ウィキペディアから

Remove ads

愛知郡(あいちぐん)は、愛知県(尾張国)の郡。愛知県の県名は本郡に由来する。

人口43,791人、面積18.03km²、人口密度2,429人/km²。(2025年11月1日、推計人口)

以下の1町を含む。

- 東郷町(とうごうちょう)

郡域

郡名の由来

8世紀成立の『日本書紀』や『万葉集』には「年魚市」「吾湯市」と書かれており、奈良時代以前は現在の名古屋市南部(特に熱田台地周辺)を「あゆち」と呼んでいたらしい。実際、平城京跡からも「尾張国阿由市郡」と書かれた木簡が見つかっている[1]。古代の熱田台地は半島を成しており、周辺が干潟になっていたとされ[2]、この付近の干潟が「年魚市潟(あゆちがた)」と呼ばれていた[2]。年魚市潟は歌枕として知られ、特に『万葉集』収載の高市黒人の歌が著名である。

桜田へ

鶴鳴き渡る年魚市潟

潮干にけらし鶴鳴き渡る — 『万葉集』第3巻271番歌

愛知の古称である「あゆち」の語源については不明で、古くから議論がなされている。江戸期の郷土史家津田正生は『尾張国地名考』の中でアユが捕れる淵の意ではないかと考察している[3]。『愛知郡誌』では「あゆ」とは湧水の意であるとしている[4]。この他に「あゆ」とは東風の意でめでたい風を表すとする説などがある[4]。

Remove ads

古代

要約

視点

愛知郡は、7世紀の評制下で設置された年魚市評(あゆちのこおり)を前身とする。『尾張宿禰田島氏系図』には「多々見 年魚市評督」とあり、評督には尾張氏が就いていたとみられる[4][注釈 13]。

701年の大宝律令制定により評が郡となり、年魚市郡が成立した。郡成立当初は郡名の表記に揺れがあり、平城京出土木簡に「阿由市郡」と[6]、712年付『山背国愛宕郡出雲郷雲上里計帳』に「鮎市郡」と[7]、『日本書紀』に「年魚市郡」と表記されている[5]。713年の好字二字令により表記が「愛智」や「愛知」に改められたらしく[5]、平城京出土木簡や『続日本紀』では「愛知郡」と記載されている。すなわち奈良時代後半までには「愛知」という表記が用いられていたようである。平安期には「愛智郡」という表記が用いられることが多く、10世紀に編纂された『延喜式』や『倭名類聚抄』には「愛智郡」と表記されている[8]。なお『倭名類聚抄』では「愛智」は「阿伊知(あいち)」と訓読されており[9]、平安中期の時点で「あいち」という読みは確立されていたらしい。

郡衙の位置については不詳であるが、奈良期の瓦や須恵器が大量に出土する名古屋市中区正木一丁目付近(正木町遺跡)を愛知郡衙が置かれた地とする説がある[5]。中区正木から古渡町の地域は古代から中世に渡津として発展したことが知られており、『延喜式』にみえる東海道の「新溝駅」もこの付近に比定する説が有力視されている[10]。飛鳥時代創建とされる尾張元興寺も正木付近に建立されていたことが判明している[11]。

郷

平安中期に成立した『和名類聚抄』に「愛智郡」の郷として掲載されているのは以下の通り[9]。

- 中村(なかむら)

- 千竃(ちがま)

- 日部(くさかべ)

- 太毛(おおけ)

- 物部(もののべ)

- 厚田(あつた)

- 「熱田」とも書かれた。熱田神宮周辺に比定するのが通説であるが、瑞穂区付近であるとする説もある[10]。『日本書紀』や『尾張国風土記』逸文に「熱田社」との記載が見える。

- 作良(さくら)

- 成海(なるみ)

- 驛家(うまや)

- 神戸(かんべ/ごうど)

この他に以下のような『和名類聚抄』不記載の郷里が木簡などから確認されている。

- 荒大(あらたい)

- 油江(あぶらえ)

- 余戸(あまるべ)

式内社

Remove ads

中世

荘園

中世になると律令制の衰退に伴い、従来の郷や里といった行政区分に代わり荘園や公領が成立した。尾張国愛知郡内では主に以下のような荘園が知られている。

- 井戸田荘(いとだのしょう)

- 高畠荘(たかはたのしょう)

- 那古野荘(なごやのしょう)

- 現在の名古屋城周辺に比定される。建春門院法花堂領。

- 鳴海荘(なるみのしょう)

- 現在の緑区鳴海町から豊明市北部に比定される。醍醐寺領。南北朝期には鳴海東荘と鳴海西荘に分かれていた。

- 一楊御厨(ひとつやなぎのみくりや)

- 現在の中村区南部から中川区北部の庄内川左岸の地域に比定される。伊勢神宮領。

国衙領としては「御器所保」や「野並保」が知られる。これらとは別に熱田神宮領が郡内に多く存在していたことも知られる。

戦国期

尾張源氏は多くが承久の乱で京都方に加わり衰退し、室町時代には管領斯波氏の領国となっていく。さらに応仁の乱の後に守護代の織田氏一族が勢力を固め、今川氏との勢力争いの末に織田信秀が那古野城はじめ一帯を手中に収めた。織田信長は信秀の子で那古野城生まれ、豊臣秀吉も愛知郡中村生まれだと考えられている。この頃山田郡南部が併合され愛知郡の範囲が大きく拡大した。江戸時代に入ると名古屋城が築城されて城下が整備され、近郊の村々も次第に発展していく。

Remove ads

近世以降

要約

視点

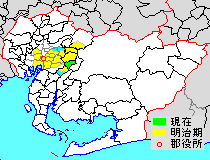

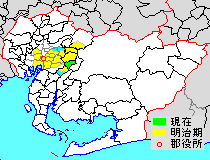

1871年(明治4年)、廃藩置県により尾張藩は名古屋県となったが、翌年名古屋城下町の所在する郡の名を採って愛知県と改称された。愛知県発足当時、愛知郡は、第一大区(愛知郡名古屋など)と第二大区(その他の愛知郡が更に13小区分割)に区分された後、1876年(明治9年)、従来の第一大区は第一区となり、第二大区は、第二区となった。名古屋市の市域拡張以降の郡域は旧・山田郡の領域と考えられ、律令期の愛知郡とは重ならない。

近代以降の沿革

- 明治初年(2町160村)

- 柴田新田が分割して南柴田新田・北柴田新田となる。

- 五軒屋新田が改称して前後村となる。

- 明治3年(1870年) - 岩崎村の一部が分立して北新田となる。(2町161村)

- 明治4年

- 明治5年4月2日(1872年5月8日) - 愛知県の管轄となる。

- 明治6年(1873年) - 藤枝村の一部が分立して蟹甲新田となる。(2町163村)

- 明治8年(1875年) - 米ノ木村が分割して米野木村・三本木村となる。(2町164村)

- 明治9年(1876年) - 以下の各村の統合等が行われる。(2町153村)

- 瑞穂村 ← 本井戸田村、北井戸田村、本願寺外新田、本願寺村、大喜村、高田村、名古屋新田[一部]

- 常盤村 ← 御器所村、石仏村、名古屋新田[一部]

- 千種村 ← 古井村、名古屋新田[一部]、春日井郡鍋屋上野村[一部]

- 田代村 ← 丸山村、末森村、上野新田

- 千年村 ← 作良新田、船方新田

- 古渡村が分割して西古渡村・東古渡村となる。

- 熱田新田が分割して熱田新田西組・熱田新田東組となる。

- 沓掛中島村が沓掛新田に、平手新田・相原村・神徳新田が鳴海村にそれぞれ合併。

- 明治11年(1878年)12月20日 - 郡区町村編制法の愛知県での施行により、名古屋城下の区域をもって名古屋区が発足し、郡より離脱。残部に行政区画としての愛知郡が発足。郡役所が熱田に設置。同年、以下の各村の統合等が行われる。(1町105村)

明治11年の合併等

- 則武村 ← 中野高畑村、中島村、大秋村

- 八熊村 ← 二女子村、五女子村

- 小本村 ← 小塚村、七女子村、本郷村(現・名古屋市)

- 野立村 ← 牛立村、中野村

- 篠原村 ← 丸米野村、八ツ屋村

- 豊田村 ← 巾着新田、熱田酉改亥新田、熱田伝馬亥巳新田、道徳新田、紀左衛門新田、長三郎新田、図書新田、道徳前新田、戸部下新田、忠治新田、熱田古伝馬新田、氷室新田

- 鳴尾村 ← 牛毛荒井村、源兵衛新田、丹後江新田、柴田屋新田、北柴田新田、鳴海伝馬新田

- 星崎村 ← 大江新田、南野村、繰出新田、八左衛門新田

- 本星崎村 ← 本地村(現・名古屋市)、水袋新田、宝生新田、豊宝新田

- 前浜村 ← 笠寺村、加福新田、又兵衛新田、又兵衛新々田

- 千竈村 ← 戸部村、山崎村、桜村、新屋敷村

- 弥富村 ← 中根村、八事村、名古屋新田[一部]

- 広路村 ← 川名村、伊勝村、石仏村、五軒屋村、藤成新田

- 一社村 ← 一色村、下社村

- 熊張村 ← 大草村、北熊村

- 春木村 ← 傍爾本村、祐福寺村、部田村

- 大沢村 ← 前後村、間米村

- 稲永新田 ← 稲富新田、永徳新田

- 宝神新田 ← 元美新田、山藤新田、神宮寺新田、宝来新田

- 名古屋村の一部が名古屋区の一部となり、残部が分割して上名古屋村・下名古屋村となる。

- 押切村の一部が名古屋区の一部となり、残部が分割して南押切村・北押切村となる。

- 熱田村の一部が熱田町に合併し、残部が分割して東熱田村・西熱田村となる。熱田仁右衛門新田が西熱田村に合併。

- 名古屋新田が名古屋区の一部となる。

- 常盤村の一部が分立して石仏村となる。

- 熱田古堤亥新田が熱田新田西組に合併。

町村制以降の沿革

町村制施行時の2町45村

- 熱田町 ← 熱田町[注釈 23]、西熱田村

- 鳴海町(鳴海村が単独町制)

- 古沢村 ← 東古渡村、東熱田村

- 笈瀬村 ← 牧野村、平野村、北一色村、米野村、露橋村、日置村

- 那古野村 ← 下名古屋村、南押切村、広井村

- 鷹場村 ← 栄村、則武村

- 日比津村(単独村制)

- 織豊村 ← 稲葉地村、上中村、下中村

- 柳森村 ← 烏森村、八田村、万町村、高須賀村

- 岩塚村(単独村制)

- 御厨村 ← 中郷村、横井村、野田村、打出村

- 一柳村 ← 東起村、法花村、中島新田、大蟷螂村、中須村

- 荒子村 ← 荒子村、高畑村

- 松葉村 ← 篠原村、長良村、四女子村、小本村

- 八幡村 ← 八熊村、西古渡村、野立村、中野外新田

- 明徳村 ← 当知新田、熱田新田西組、土古山新田

- 下之一色村(単独村制)

- 寛政村 ← 熱田前新田、宝神新田、稲永新田、甚兵衛後新田

- 宝田村 ← 熱田新田東組、千年村

- 呼続村 ← 豊田村、千竈村

- 笠寺村(前浜村が単独村制)

- 星崎村 ← 星崎村、本星崎村

- 鳴尾村(単独村制)

- 島野村 ← 島田村、野並村

- 弥富村、瑞穂村、広路村(それぞれ単独村制)

- 御器所村 ← 常盤村、前津小林村

- 千種村(一部を除き単独村制)

- 鍋屋上野村 ← 千種村[一部]、西春日井郡鍋屋上野村

- 田代村(単独村制)

- 猪子石村 ← 猪子石村、藤森村、東春日井郡猪子石原村

- 高社村 ← 高針村、一社村、上社村

- 植田村、平針村(それぞれ単独村制)

- 香久山村 ← 浅田村、野方村、折戸村、蟹甲新田、梅森村、赤池村(現・日進市)

- 諸和村 ← 和合村、諸輪村(現・東郷町)

- 春木村(単独村制。現・東郷町)

- 沓掛村(単独村制。現・豊明市)

- 豊明村 ← 沓掛新田、大沢村、知多郡東阿野村、栄村(現・豊明市)

- 白山村 ← 三本木村、藤島村、米野木村、本郷村、藤枝村(現・日進市)

- 岩崎村 ← 岩藤新田、岩崎村、北新田(現・日進市)

- 岩作村(単独村制。現・長久手市)

- 長湫村(長久手村が単独村制。現・長久手市)

- 幡野村 ← 本地村、菱野村(現・瀬戸市)

- 上郷村 ← 熊張村、前熊村(現・長久手市)

- 山口村(単独村制。現・瀬戸市)

- 北押切村および上名古屋村の大部分が西春日井郡金城村、上名古屋村の一部が同郡杉村、南柴田新田が知多郡名和村のそれぞれ一部となる。

- 明治24年(1891年)4月1日 - 郡制を施行。

- 明治29年(1896年)3月25日 - 御器所村の一部(前津小林)が名古屋市に編入。

- 明治30年(1897年)7月12日 - 呼続村が町制施行して呼続町となる。(3町44村)

- 明治31年(1898年)8月22日(3町42村)

- 那古野村および古沢村の一部(東古渡)が名古屋市に編入。

- 古沢村の残部(東熱田)が熱田町に編入。

- 明治34年(1901年)2月22日 - 一柳村の一部(中須・大蟷螂)が御厨村に編入。

- 明治35年(1902年)2月12日 - 千種村が町制施行して千種町となる。(4町41村)

- 明治37年(1904年)12月20日 - 笈瀬村が町制施行・改称して愛知町となる。(5町40村)

- 明治39年(1906年)5月10日 - 以下の町村の統合が行われる。呼続町以外は新設合併。(5町16村)

- 明治40年(1907年)

- 大正6年(1917年)8月1日 - 下之一色村が町制施行して下之一色町となる。(5町15村)

- 大正10年(1921年)8月22日 - 中村・千種町・東山村・愛知町・常磐村・御器所村・荒子村・笠寺村・呼続町・八幡村・小碓村が名古屋市に編入。(2町7村)

- 大正12年(1923年)4月1日 - 郡会が廃止。郡役所は存続。

- 大正15年(1926年)7月1日 - 郡役所が廃止。以降は地域区分名称となる。

- 昭和3年(1928年)3月3日 - 天白村の一部(弥富)が名古屋市に編入。

- 昭和12年(1937年)3月1日 - 下之一色町が名古屋市に編入。(1町7村)

- 昭和30年(1955年)

- 昭和32年(1957年)1月1日 - 豊明村が町制施行して豊明町となる。(2町3村)

- 昭和33年(1958年)1月1日 - 日進村が町制施行して日進町となる。(3町2村)

- 昭和38年(1963年)4月1日 - 鳴海町が名古屋市に編入。(2町2村)

- 昭和45年(1970年)4月1日 - 東郷村が町制施行して東郷町となる。(3町1村)

- 昭和46年(1971年)4月1日 - 長久手村が町制施行して長久手町となる。(4町)

- 昭和47年(1972年)8月1日 - 豊明町が市制施行して豊明市となり、郡より離脱。(3町)

- 平成6年(1994年)10月1日 - 日進町が市制施行して日進市となり、郡より離脱。(2町)

- 平成24年(2012年)1月4日 - 長久手町が市制施行して長久手市となり、郡より離脱。(1町)

変遷表

自治体の変遷

Remove ads

行政

歴代郡長は以下の通り[20]。

Remove ads

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads