トップQs

タイムライン

チャット

視点

安政東海地震

江戸時代後期に発生した東海地震 ウィキペディアから

Remove ads

安政東海地震(あんせいとうかいじしん)は、江戸時代後期の嘉永7年11月4日(1854年12月23日[6][7])午前9時〜10時頃に発生した東海地震である[8][9]。ここでいう「東海地震」とは南海トラフ沿い東側半分の東海道沖が震源域となる地震のことであり、いわゆる東南海地震[注 2]の領域も本地震の震源域に含まれていたと考えられている[10][11]。フィリピン海プレートの沈み込みに伴うプレート境界型の巨大地震と推定されている[8]。当時は寅の大変(とらのたいへん)とも呼ばれた[12]。

また、南海トラフ巨大地震の一つでもあるとされ、約32時間後[注 3]に発生した安政南海地震 [13](M8.4) とともに安政地震[14]、あるいは安政大地震とも総称される[15]。この地震は嘉永年間に起きたが[16]、この天変地異や前年の黒船来航を期に改元されて安政と改められ、歴史年表上では安政元年であることから安政を冠して呼ばれる[17]。

安政東海地震の震源域は、駿河湾奥から陸域に達したと推定され、著しい激震域と富士川河口付近に地震山と称する断層が出現した[18]。駿河湾周辺の地殻変動や、駿河湾内で海面が盛上がる津波の発生が目撃されていることから、駿河湾にも断層モデルが仮定されている[19][20][21]。すでに、安政東海地震の発生から100年以上経過していることから、次の東海地震の発生が懸念されている (#次期東海地震への警戒を参照)[2][22][23]。

→「東海地震」も参照

Remove ads

江戸時代の関連地震

→「安政の大地震」も参照

江戸時代には南海トラフ沿いを震源とする巨大地震として、この他に宝永4年(1707年)の宝永地震の記録がある。また、宝永地震と安政地震の再来間隔147年は従来の定説では、1361年正平地震以降の南海トラフ巨大地震の平均再来間隔117年より長いと考えられてきたが、安政地震については「宝永地震の後始末地震」だった可能性も考えられ、その場合は宝永地震後の再来間隔147年は南海トラフ沿いの巨大地震としては短い部類になる。

慶長9年(1605年)に起きた慶長地震もかつては震源域が東海道・南海道に亘り[24]、南海トラフ沿いの津波地震と考えられていた[25]。慶長地震の震源域には諸説あり、南海トラフ沿いの巨大地震とするには多くの疑問点が残り、南海トラフ沿いの地震ではなく例えば伊豆・小笠原海溝沿い[26]、あるいは遠地津波の可能性もあるとする見解も出されている[27]。

安政南海地震の2日後には豊予海峡でM 7.4程度の豊予海峡地震が発生。また翌年には安政江戸地震 (M 6.9-7.1) が起きた[28]。本地震や安政南海地震は安政江戸地震と合わせて「安政三大地震」とも呼ばれ、伊賀上野地震から1858年飛越地震までの安政年間に多発した一連の大地震を安政の大地震とも呼ぶ。

識字文化が高度に発達した近世末において日本の2/3が被災したため、この地震に関する古記録は歴史地震としては非常に多く残されている[29][30][31][32][33][34][35]。安政の頃になると日記に加えて手紙などにも地震の記述が現れるようになり、被災時の人々の詳細な行動記録まで残るようになる[36]。特に、寺院の記録は均質で信頼性のおけるデータとして震度分布の研究などに利用されている[37]。

Remove ads

地震

要約

視点

地震動

嘉永七年甲寅十一月四日己巳の辰下刻-巳刻(五ツ半-四ツ)(1854年12月23日、日本時間9時30分頃[1])、熊野灘・遠州灘沖から駿河湾を震源(北緯34.0度 東経137.8度[2][注 1])とする巨大地震が起きた。フィリピン海プレートがユーラシアプレート下に沈み込む南海トラフ沿いで起きた海溝型地震と考えられている[39]。下田港に来航していたロシア軍艦ディアナ号の記録では9時15分に突き上げるような海震と思われる震動が2-3分間ほど継続したという[40][注 4]。この地震の発生時刻(津波の励起時刻)は、サンフランシスコやサンディエゴの検潮所で観測された波形から、世界標準時で0時30分頃、日本標準時で9時30分頃と推定される[1]。

駿河湾岸沿いにおける震害が特に著しく、駿河湾西側および甲府盆地では軒並み震度7と推定されることから震源域は宝永地震よりもさらに駿河湾奥あるいは内陸まで入り込んでいたという推定がある[41][42]。東北南部から中国・四国まで震度4以上の領域が及び、震源域の長さは約300kmと推定される[43][44]。

沼津藩士らによると揺れ始めはそれほど強くなかったが、やがて激震となり地面に腹ばいになっても振るい上げられる程であったという。揺れ始めから激震に成るまでの間は煙草を四、五服吸うほどの時間であった[45]。

土佐高知でも揺れはかなり強く感じられ、「稀なる地震」で土蔵の壁に少々ひび割れが入る程度には揺れた(『三災録』[46])[47]。また、九州まで有感であり、豊後佐伯でも「軽き致地震、少々地震」として感じられた[48]。

被害

被害は関東地方から近畿地方に及び、沼津から伊勢湾岸沿い、特に箱根から見附辺りの東海道筋で家屋倒壊・焼失が著しく、また、甲府盆地も被害が甚大であった。家屋の倒壊は甲斐・信濃・近江・摂津・越前・加賀まで及ぶ。

『大日本地震史料』によれば地震および津波の被害は家屋の倒壊流出8,300余、消失600、圧死300人、流死300人とされる[注 5]。しかしこれは地震の規模に対し小さ過ぎ、死者は2,000 - 3,000人余、倒壊および焼失家屋3万戸余とされる[3][49]が詳細は不明[注 6]。

火災が比較的少なかった宝永地震に対し、本地震では東海道筋を中心に各地で火災が発生し[3]、信州松本では城下の家が大方潰れ余程の大火となり350軒余焼失した(『続地震雑纂』)[50]。東海道宿場町の震害は三島宿から白須賀辺りまで軒並み「丸崩」「丸焼」となり、特に著しかったが、御油宿以西は比較的軽かった(『安政元寅年正月より同卯ノ三月迄御写物』[51])。

さらに江戸でも古代に日比谷入り江であった場所は震度5強程度のかなり強い揺れに見舞われ、翌日の南海地震のあった夜、浅草を中心に大火に見舞われた[52]。江戸の武家屋敷の長屋や町屋には潰れたものもあり、長周期地震動の影響と推定される、下町の川や割堀の水の動揺による船の転覆もあった[35]

本地震では顕著な液状化現象が東海道筋を中心に多く発生し、「泥水が噴き出す」などの表記がしばしば古文書に見られる。例えば、駿河の『甲寅の十一月駿河の国大地震により泥水をふき出す図』が東京大学地震研究所に所蔵され、沼津市明治史料館には『安政見聞録』の水田が湖水に姿を変えた絵図が所蔵される[53]。

- 白鳥山が崩れて富士川をせき止め、一時的に歩いて渡れるようになったが、せき止め湖はやがて決壊して水が五貫島と宮島をつき分け家を押し流し、2-3日後に再び川に水が戻った(『安田賎勝筆記』[55]『富士川-その風土と文化-』[56])。

- 駿府城では門や櫓がことごとく倒壊、石垣が崩れ三の丸の崩壊が特に著しく、さらに武家屋敷を含め城下町は壊滅状態となった。駿府安東では熊野神社の拝殿が倒壊、本殿が大破し、北安東では地割れから湧水が噴出し地震井戸として飲み水に利用されるようになった。

地殻変動

地震による地殻変動の結果、御前崎は 0.8 - 1 m 隆起。浜名湖北端・渥美湾岸は沈下し、南東側で隆起、北西の内陸側で沈降の傾動が見られた。また断層の滑り面は海底のみならず内陸にも達し、遠州相良港は3尺余り(約 1 m)隆起し、清水港は隆起により使用不能、相良では沖合い数十間(100 m 前後)が干潟となった。駿河湾西岸は原付近から横須賀湊辺りまでの広い範囲で1m余の隆起が見られた[63]。「親知らず子知らず」と言われた街道の難所であった薩埵峠直下の海岸は波打際が大幅に後退して新たな陸地が生じ、現在ではここに国道1号線、東名高速道路、東海道本線が交差しながら通っている[64][65]。

富士川河口付近には岩淵地震山(蒲原地震山)および松岡地震山と呼ばれる西側上がりの変位約一丈余(3m以上)の断層が生じて流路が変化し、その結果蒲原では耕地が増え、一方で東岸では水害に悩まされるようになった。このため蒲原では耕地の増加を歓迎し「地震さん地震さん、また来ておくれ、私の代にもう一度、孫子の代に二度三度」とまで唄われた[66]。この蒲原地震山の成因について、古地図や航空写真の解析を行った田中 ほか (2018)[67]は、富士川に地震と同時に生じた河道閉塞(白鳥山)は翌日に決壊しているため富士川の流量が減少したのではない。また、地震から5日程度経た後に地元有力者が確認していることなどからそれまでよりも東寄りに流路移動が生じたのは、白鳥山崩壊土砂の堆積によるもので地震による隆起が原因ではないとしている[67]、同時に松岡地震山は存在そのものが疑問視されている[67]。

一方で浜名湖北岸の気賀では沈降により2,800石の地が潮下に没した(『書付留』)[68]。

このような南東上がりの地殻変動は宝永地震および昭和東南海・南海地震と同様であり、南海トラフ東側においてユーラシアプレートが衝上する低角逆断層のプレート境界型地震であることを示唆している[39]。ただし、宝永地震や昭和東南海地震とは多少様相が異なり、これらの地震では沈降したとされる駿河湾西岸の清水・三保付近は安政東海地震では隆起している。

火山活動への影響

この地震の直後には宝永地震の後に起きた宝永大噴火のような富士山の大規模な噴火はなかったとされるが、小規模な火山活動を示唆するような記録も残されている。駿府において震災による困窮者を対象に行われた粥の炊き出しの様子を記録した『大地震御救粥並町方施米差出、其外諸向地震に付聞書一件・駿府士太夫町町頭、萩原四郎兵衛筆記』には安政東海地震の起きた時刻とほぼ同時期に富士山頂に黒い笠雲がかかり、同日に牛ほどの大きさの羽の生えた物体が舞い、八合目付近に多数の火が見られ、17日後の11月21日頃には宝永山より真黒な煙が立ち上るのが見られたと記録される。さらにその冬の富士山の積雪は春のように少なかったという[69]。

安政地震の直前には、1852年から新潟焼山、1853年から有珠山、1854年には阿蘇山が噴火活動している。地震後、1855年には樽前山、1856年には北海道駒ヶ岳および阿蘇山が噴火活動している[70]。

規模

河角廣(1951)は規模MK = 7. を与え[71]、マグニチュードは M = 8.4 に換算されている。しかし、MK = 7. の小数点部分は未定であり、その根拠も示されていない。宇佐美龍夫 (1970) はこの河角の規模と気象庁マグニチュードの関係を検討し、やはり8.4に近いであろうと推定したが、当時はモーメントマグニチュードという概念は存在せず1960年のチリ地震もM8.5とされていた[72]。数値実験から2つの大きな断層モデルが仮定されている。各断層個別のモーメントマグニチュード Mw は西側からそれぞれ、8.3, 8.1(合計で Mw = 8.4)と推定された[73]。この断層モデルは1944年東南海地震の南西側の断層モデルの長さと幅を延長させたものに加えて、駿河湾奥西岸の地殻変動を示唆する史料や、湾内で発生が目撃された津波などから、駿河湾沖にもう一つの断層モデルを置いたものであった[74][75][76][77]。

内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」による「南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動に関する報告」では、南海地震を含む安政地震全体としてMw8.84の断層モデルが想定され[78]、同モデルを用いた安政東海地震の断層モデルとして地震モーメントM0 = 9.02 × 1021N・m (Mw8.6[5])が想定されている[79]。安政地震全体の津波断層モデルを紀伊半島の三重県と和歌山県の県境付近を境界に東側、西側に分けて、それぞれの地震モーメントからMwを算出すると、安政東海地震(東側)はMw8.55、安政南海地震(西側)はMw8.71となる[4]。

震源域の問題

本地震の断層モデルを最初に提唱したのは1973年の安藤雅孝であり、これはプレートテクトニクスが成立してしばらく後1972年の金森博雄による1944年東南海地震が南海トラフのプレート境界に沿って起った低角逆断層の巨大地震であるとの推定[80]を基に、海岸の上下変動や津波、震度分布の様子の違いから金森の1944年東南海地震の断層モデルをトラフ軸に平行に向けるなどアレンジし、東側の遠州灘に100km延長した全長230kmの断層モデルであった[39][77]。

しかし1976年に石橋克彦は、それまで地震を起こす能力がほとんど無いと考えられていたプレート境界である駿河トラフについて、同年に羽鳥徳太郎によって収集された静岡県の文書[63]を加え、地震史料の総合的な検討による本地震の駿河湾沿岸の隆起、明治以降の地殻変動、震度分布、山から望まれた駿河湾中央の津波発生の目撃談等から[81]、本地震は駿河湾沿いも震源域であると提唱し、駿河トラフもプレートの沈み込み帯であり巨大地震を起こす能力があるとした[76][82]。さらに蒲原などの地震山形成の記録から、震源域が駿河湾奥に達している可能性を論じた。これを基に熊野灘・遠州灘の震源断層に駿河湾に駿河トラフ軸に平行な断層を加えたモデルが提唱された[74][75]。

一方2011年に瀬野徹三は、南海トラフ沿いの巨大地震について震源域をA(土佐湾), B(紀伊水道), C(熊野灘), D(遠州灘), E(駿河湾)領域に割り振る考えに疑問を呈し、東海側について、熊野灘は震源域に含むが駿河湾は含まない「宝永型」と、本地震のように熊野灘を含まず駿河湾を含む「安政型」に大別でき、それぞれの型は相補的な関係があるとした[83]。対し石橋は、瀬野の主張する本地震による熊野灘沿岸の比較的低い震度について、瀬野が宝永型としている1944年東南海地震でも熊野灘沿岸は左程震度が高いわけではなく、さらに本地震による畿内の強震動あるいは湯峯温泉の湧出停止の可能性、宝永地震と安政地震の史料の非常なる量・質の相違を考慮しない駿河湾の震源域云々の議論の問題点などを指摘し、熊野灘を震源域に含まない「安政型」といった類別は成り立たないとしている[84]。

さらに2017年に松浦律子らは、本地震による地殻変動あるいは断層が地上に現れた可能性が論じられた蒲原および松岡地震山について、1970年頃まだ宅地開発が進んでいない頃、蒲原地震山とされるものは富士川の中州のように見え、川の両岸に顕著な高低差が見られない、あるいは地震山が高々長さ600m程度であるなどの点を指摘して地震山が地殻変動の結果であるか疑問であるとし、本地震の震源域が本当に駿河湾奥まで達していたか慎重な再考が必要であるとしている[85]。さらに2018年に田中圭らは、富士川河口域には地震による変位地形の痕跡が無く富士川河口断層帯の存在位置の十分な調査と検討が必要と指摘している[67]。

安政地震や宝永地震などの震源域の議論は、将来の発生が予測される南海トラフ沿いの巨大地震に対する想定に大きく影響する話であるが[86]、史料が豊富に現存する有名地震とは云え機器観測記録の存在しない歴史地震であり[注 7]、震源域の議論一つを採っても決着を見ない問題点が山積している。

前震・余震・誘発地震

前震とされる地震は、5ヶ月前の1854年7月9日に伊賀上野地震(伊賀・伊勢・大和地震、M 7.6)が発生[88]。

本震後地震の記録が多く現れるようになり、安政東海・南海地震の余震は2,979回も記録され、約9年間続いたという[89]。ただし、翌日の南海地震の余震との区別については判別の方法がない[90]。大きな余震としては以下のものがある。

Remove ads

津波

要約

視点

房総半島沿岸から土佐まで激しい津波に見舞われ、伊豆下田から熊野灘までが特に著しかった。波高は甲賀で 10 m、鳥羽で 5 - 6 m、錦浦で 6 m 余、二木島で 9 m、尾鷲で 6 m に達した。津波は駿河湾西側や遠州灘では引き潮から始まったが、伊豆半島沿岸では潮が引くことなく津波の襲来に見舞われた。伊豆半島において昼過ぎまでに何十回となく襲来し、大きな波は3回打寄せ、そのうち第二波が最大であった[15]。志摩半島の国崎では津波特異点となり「常福寺津波流失塔」の碑文には、「潮の高さは城山、坂森山を打ち越えて、彦間にて七丈五尺 (22.7 m) に達した」と記されている[94][95]。

波高は全般的に見て特に東海地方東部で昭和東南海地震より高く、宝永地震の東海道沿岸と同程度であるが、志摩半島では局地的に高くなった部分もあった。一方で、明応地震はさらに大規模な津波を発生し特に伊豆半島西岸で著しかった[96]。

駿河湾

津波襲来前には各地で大砲を撃つ様な音が聞こえ、『伊豆半島地震史料』には「高天神とか俗称せらるる高峰にて目撃したる話なりと云へるを聞くに、大砲の如き響と共に、海上七八里、瀬の海辺に水煙天に漲り、水面凹となり、大水輪をなして四方に開けるを伝へたり」という記録もある[111]。これは、駿河湾内で海面が山のように盛上がり、崩れるのが海岸から目撃されたとする記録であった[81][112]。

下田

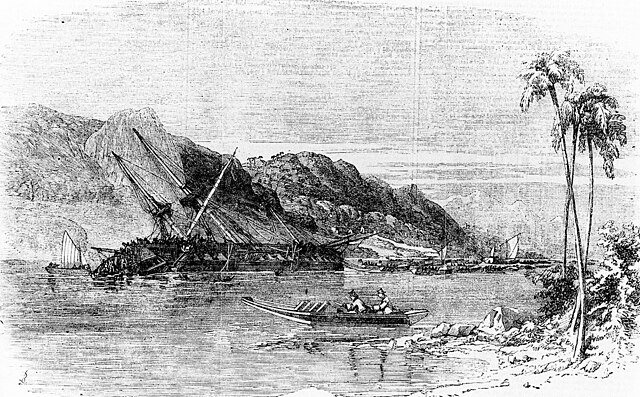

ロシア軍艦ディアナ号の記録では、下田において地震動の後、15 - 20分後に津波が到達し、2回目に押し寄せた津波が5 - 6m(『ハリス日本滞在記』では「その大波は三十呎の高さがあったと云はれてゐた。」)に達し、昼過ぎまでに7 - 8回押し寄せ家屋を流出させた。湾内には大きな渦が生じ停泊中のディアナ号は浸水により何回も回転して大破し、津波が収まった後、修理を試みようと戸田港へ廻航する途中、暴風雨も重なり流されて11月27日(1855年1月15日)20時頃、田子の浦沖で座礁し、漁船でけん引中、12月2日(1855年1月19日)14時頃に沈没した(『下田日記』[113])[114]。下田では841軒が流失、30軒が半潰、無事の家は4軒、99人が流死した。当時の下田は日露通商交渉の場であったため、いち早い復興が求められていた。幕府の急用状によって、地震6日後の11月10日には米1,500石、金3,000両が下田に届けられ、罹災者救済金は、流失家一軒に金三分、浸水家一軒に金二分、死亡者一人に銭一貫文が配分された[115]。

浜名湖

浜名湖入口の舞坂では今切の渡船場で「浪高さ三丈(9m)ばかり相見え」の津波に襲われ、舞坂宿では流失8軒、全壊58軒、破損214軒の被害となりながら死者は無かった。宝永津波の教訓の伝承が生かされたものと思われる[116]。新居では、浜の方では二丈六尺余(8m)、御関所にては一丈余 (3m) の津波が襲来し、人家が流れ関所が倒壊した(『安政大地震』(新居町関所資料館)[117])。以降潮が高くなり渡船も危険となったため、翌年に参勤交代など旅路は迂回路である木曽路あるいは本坂通が利用された[117]。これは宝永地震後も同様であった。

名古屋

名古屋においては、地震によって河川堤防が決壊したところに津波が河川を遡上し、浸水した。材木426本、船4隻が流失、家4081軒が流失あるいは倒壊、領内田畑440石に汐入り、507石に砂入り荒廃した(『御城書』[61])。名古屋は、河川が多く、河川遡上が起きやすい構造となっている。

紀伊半島

紀州藩領分の伊勢・紀伊では4日、5日両日の津波で田畑計16万8,000石余に汐入り荒廃、家2万6,608軒が流失、倒壊あるいは焼失、収納米890石、材木15480本、船1455隻、高札場5ヵ所が流失、699人が流死した(『御城書』)[118]。

尾鷲(現:尾鷲市)において、往古の宝永津波は地震が収まってから飯を一鍋炊く時間があり、井戸水が枯れ、潮がすずめ島(約300m沖)まで引いた後襲来したと伝えられてきたが、この度の津波は酒一燗の間も無く、あるいは井戸水が枯れることなく道を五・六町 (5-600m) 歩く程度の時間で高さ二丈(約6m)の浪が直に襲来し人々を慌てさせたという(『三重県南部災異誌』[119]『大地震津浪記録』[120])。那智勝浦にもほぼ同様の言い伝えがあった(『新田家過去帳』)[121]。

阿波

阿波の宍喰では四日辰ノ下刻(午前9時頃)中ゆりの地震が続いて、海面に俄かにあぶきを生じて阿じ島を打ち越え、宍喰川の半ばまで3度入り込み、諸人驚いて四方に逃散し、米麦諸物を山上に運び上げ騒動となった。ここでは翌日の南海地震津波により141軒が流失し8人が流死する被害を受ける(『永正九年八月四日・慶長九年十二月十六日・宝永四年十月四日・嘉永七寅年十一月五日四ヶ度之震潮記』)[122]。

土佐

土佐では宇佐(現:土佐市)において「霜月四日朝五ツ時地震海潮進退定まらず」(『眞覚寺日記』)、入野(現・黒潮町)でも「四日昼微々の震動有潮海漘に流れ溢る土俗是を名て鈴波と云う」(『入野加茂神社震災碑』[123])の記録があり、伊田(現:黒潮町)でも磯辺に干したる物が流された(『小野桃斎筆記』)[124]。

九州・その他遠地津波

豊後の佐伯でも四日朝に軽い地震があり潮が不穏な動きをし、手付見廻方らが警戒しているところに翌日、南海地震が起こり、それに伴う津波が市中の川に流れ込んだ。佐伯では宝永津波被害が酷かったことから、万が一大地震・大津波が発生した場合は大手門を開き、家来や市民らを避難させるよう備えていた(『御用日記』)[48]。

小笠原諸島でも津波襲来の記録があり、父島奥村で5mに達し家屋が流失し、大村でも3mと推定される[99]。サンフランシスコにも達し、験潮場において1フィート (30 cm) の津波が観測された[110][125][126]。

津波碑

安政東海地震津波および、その他歴代東海地震津波により被害を受けた地区には被害状況、教訓などを記した災害記念碑がしばしば見られる[127]。以下はその一部である。

地震痕跡

Remove ads

前兆

古記録にはいくつかの前兆と思われる記録も見られ、地殻変動や地震活動の活発化と思われるものもあるが、地震との関連性が不明のものもある[130]。

前年の小田原地震によって袖師町(現・静岡市清水区)では海岸が遠浅となり隆起を示唆する記録があり、一方御前崎付近では地震前に浜が次第に壊されていくなど沈降と思われる現象が認められた(『下村家古文書』)。

川根(現:牧之原市)では前年から鳴動があり、菊川(現:菊川市)、河城村(現:菊川市)等では数日前から大音響があったという。

下田・駿府・四日市・新宮などの東海地方各地では地震直前の朝は一点の雲もない快晴で風もなかった。太陽が黄色に輝いていたともいう[131]。

周辺では数年前から中規模地震が続発し、特に半年前からは紀伊半島から伊豆半島にかけて地震活動が高まり、弘化4年3月24日(1847年5月8日)北信地方の善光寺地震 → 同3月29日(1847年5月13日)越後頚城郡の地震 → 嘉永5年12月17日(1853年1月26日)信濃埴科郡の地震 → 嘉永6年2月2日(1853年3月11日)の小田原地震 → 嘉永7年6月15日(1854年7月9日)の伊賀上野地震 → 同7月20日(1854年8月13日)の伊勢の地震 → と東海地震の震央を目指して行ったように見える[130]。一方で震源域付近では、名古屋(『鸚鵡籠中記』)、伊勢(『外宮子良館日記』)および近江八幡(『市田家日記』)で日記に記録された地震回数から、宝永地震および安政地震のそれぞれ数年前から有感地震が減少が窺われ、巨大地震発生前の静穏化現象と推定される[106][132]。

Remove ads

次期東海地震への警戒

→詳細は「南海トラフ巨大地震」を参照

南海トラフ沿いを震源とする地震は100年から200年程度ごとに東海(E領域、駿河湾沖)、東南海(C, D領域、熊野灘沖、遠州灘沖)、南海(A, B領域、土佐湾沖、紀伊水道沖)の領域でほぼ同時あるいは2年程度の間隔を空けて連動して起きているという考えがあり、この地震の90年後の1944年には昭和東南海地震 (Mj = 7.9, Mw = 8.2)(C, D領域)、1946年には昭和南海地震 (Mj = 8.0, Mw = 8.4)(A, B領域)が起きたが、これらは南海トラフ沿いの地震としては比較的小規模であり、さらに依然、駿河湾沖の東海地震震源域(E領域)は歪の開放されていない空白域であるとする説があり、かつ安政東海地震から年月が経過しているため、日本の大動脈である東海道を直撃する東海地震が今後起きることが想定されている[133][76][82][134][135]。

ただし、東海地震は過去の記録から駿河湾沖のE領域単独で起きるのではなく、安政東海地震のように東海、東南海領域(C, D, E領域)、あるいは宝永地震のように南海地震をも伴った連動型(A, B, C, D, E領域)で起きるとする説もある[136]。

安政地震は典型的ないわゆる半割れケースである。南海トラフ沿いの西側(南海道沖)で巨大地震が発生した場合、東側(東海道沖)で巨大地震が続発する頻度が高いと想定される。この場合、「南海トラフ地震に関連する情報」が発令され、南海トラフ地震発生の可能性が相対的に高まっている等の調査結果が発表されることになっている[137]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads