トップQs

タイムライン

チャット

視点

近江国

近国に属する令制国の一つ ウィキペディアから

Remove ads

近江国(おうみのくに)は、かつて日本の地方行政区分であった令制国の一つ。東山道に属する。現在の滋賀県全域にあたる。

「近江」の名称と由来

→「琵琶湖 § 呼称」も参照

近江は、『古事記』では「近淡海(ちかつあはうみ)」「淡海(あはうみ)」と記されている。7世紀、飛鳥京から藤原宮期の遺跡から見つかった木簡の中には、「淡海」と読めそうな字のほか、「近淡」や「近水海」という語が見えるものがある。「近淡」はこの後にも字が続いて近淡海となると推測される[1]。国名は、琵琶湖を「近淡海」と称したことに由来するとする説が広く知られているが、琵琶湖を「近淡海」と記した例はなく、『万葉集』をみても、琵琶湖は、「淡海」「淡海之海」「淡海乃海」「近江之海」「近江海」「相海之海」と記されている。「淡海」の所在する国で、畿内から近い国という意味であり、「近つ『淡海国』」であり、「『近つ淡海』国」ではない[2]。おおよそ大宝令の制定(701年)・施行を境にして、近江国の表記が登場し、定着する。和銅6年(713)4月丁巳(25日)の、諸国郡郷名には好字二字をつけよ、との法令による。

Remove ads

沿革

→詳細は「滋賀県 § 歴史」を参照

近世以降の沿革

- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での国内の支配は以下の通り(1,597村・858,618石7斗5升)。太字は当該郡内に藩庁が所在。国名のあるものは飛地領。

- 滋賀郡(110村・46,138石余) - 幕府領(大津代官所)、旗本領、公家領、門跡領、膳所藩、宮川藩、下野佐野藩、山城淀藩、河内狭山藩

- 栗太郡(125村・70,472石余) - 幕府領(大津代官所)、旗本領、膳所藩、三上藩、上野前橋藩、丹後宮津藩、河内狭山藩、伊勢菰野藩、和泉伯太藩

- 野洲郡(99村・68,554石余) - 幕府領(大津代官所)、旗本領、公家領、施薬院領、西大路藩、大溝藩、三上藩、宮川藩、山上藩、山城淀藩、武蔵川越藩、丹後宮津藩、河内狭山藩、上野前橋藩、和泉伯太藩、陸奥仙台藩[3]

- 甲賀郡(140村・78,776石余) - 幕府領(大津代官所)、旗本領、水口藩、山上藩、宮川藩、三上藩、膳所藩、山城淀藩、武蔵川越藩、丹後宮津藩、河内狭山藩

- 蒲生郡(235村・139,733石余) - 幕府領(大津代官所・彦根藩預地)、旗本領、公家領、門跡領、西大路藩、水口藩、宮川藩、山上藩、大和郡山藩、武蔵川越藩、陸奥仙台藩[3]、尾張名古屋藩、山城淀藩、丹後宮津藩、上野前橋藩、讃岐丸亀藩、和泉伯太藩、丹後峰山藩

- 神崎郡(86村・48,583石余) - 幕府領(大津代官所・彦根藩預地)、旗本領、山上藩、大和郡山藩

- 愛知郡(117村・64,845石余) - 幕府領(大津代官所・彦根藩預地)、旗本領、彦根藩、宮川藩

- 犬上郡(122村・62,137石余) - 彦根藩

- 坂田郡(178村・92,105石余) - 幕府領(大津代官所・彦根藩預地)、旗本領、彦根藩、宮川藩、水口藩、山上藩、大和郡山藩、出羽山形藩、紀伊和歌山藩、讃岐丸亀藩

- 浅井郡(148村・76,876石余) - 幕府領(大津代官所・彦根藩預地)、旗本領、彦根藩、膳所藩、山上藩、大和郡山藩、山城淀藩、三河吉田藩、出羽山形藩

- 伊香郡(71村・36,243石余) - 幕府領(大津代官所・彦根藩預地)、彦根藩、膳所藩、山城淀藩、上総飯野藩、三河吉田藩

- 高島郡(166村・74,151石余) - 幕府領(大津代官所)、旗本領、大溝藩、膳所藩、大和郡山藩、越前鞠山藩、武蔵川越藩、若狭小浜藩、和泉伯太藩、加賀藩、山城淀藩、三河吉田藩、丹波福知山藩

- 慶応4年

- 明治元年12月22日(1869年2月3日) - 寺社領のうち滋賀郡の滋賀院領が大津県の管轄となる。

- 明治2年

- 明治3年

- 2月 - 旗本領・狭山藩領[注釈 1]が大津県の管轄となる。

- 3月23日(1870年4月23日) - 敦賀藩が改称して鞠山藩となる。

- 4月14日(1870年5月14日) - 三上藩が藩庁の移転により和泉吉見藩となる。

- 7月17日(1870年8月13日) - 山形藩が転封により近江朝日山藩となる。それにともない坂田郡・浅井郡で領地替えが行われ、坂田郡の山形藩領と浅井郡の山上藩領が消滅。浅井郡の膳所藩領が滋賀郡の大津県の管轄地域に転封。

- 9月17日(1870年10月11日) - 鞠山藩が小浜藩に編入。

- 10月 - 丸亀藩[注釈 2]領・飯野藩領が大津県の管轄となる。

- このころ和歌山藩領が大津県の管轄となる。

- 明治4年

- 4月 - 彦根藩預地が大津県の管轄となる。

- 7月14日(1871年8月29日) - 廃藩置県により、藩領が膳所県、宮川県、水口県、山上県、西大路県、彦根県、朝日山県および佐野県、淀県、前橋県、宮津県、菰野県、伯太県、川越県、郡山県、名古屋県、豊橋県、峰山県、小浜県、金沢県、福知山県、吉見県の飛地となる。

- 10月 - 大溝藩領[注釈 3]・公家領・門跡領・寺社領が大津県の管轄となる。

- 10月28日(1871年12月10日) - 第1次府県統合により、前橋県の管轄地域が群馬県の管轄となる。

- 11月2日(1871年12月13日) - 第1次府県統合により、宮津県・峰山県の管轄地域が豊岡県の管轄となる。

- 11月14日(1871年12月25日) - 第1次府県統合により、佐野県の管轄地域が栃木県、川越県の管轄地域が入間県の管轄となる。

- 11月15日(1871年12月26日) - 第1次府県統合により、豊橋県の管轄地域が額田県の管轄となる。

- 11月22日(1872年1月2日) - 第1次府県統合により、滋賀郡・栗太郡・甲賀郡・野洲郡・蒲生郡が大津県、神崎郡・愛知郡・犬上郡・坂田郡・浅井郡・伊香郡・高島郡が長浜県の管轄となる。

- 明治5年

Remove ads

国内の施設

宮

近江国は畿内に隣接し、これまでに3度天皇の住居(宮)が構えられている。

国府

栗太郡勢多に所在。1964年(昭和39年)に現在の大津市三大寺で遺跡が発見された。国府の遺跡が発見された最初の例である。

国分寺・国分尼寺

国分僧寺は、はじめ甲可寺(現 甲賀市信楽町、紫香楽宮跡とされてきた)に設置された。その後、瀬田廃寺(大津市神領)にうつり、焼失の後、820年(弘仁11年)に国昌寺跡(大津市国分)に移された。ここでは最澄が若き日に修学しているとされる。国分尼寺跡としても、石山国分遺跡(大津市国分)が有力視されている。

神社

地域

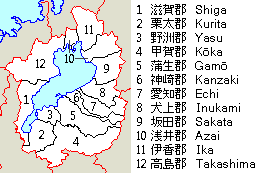

郡

江戸時代の藩

Remove ads

人物

要約

視点

国司

近江守

『続日本紀』

- 多治比水守-和銅元年(708年)任官

- 采女比良夫-和銅3年(710年)任官

- 藤原武智麻呂-和銅5年(712年)任官[注釈 4]

- 長田王-霊亀2年(716年)任官

- 甘南備神前-天平13年(741年)任官

- 藤原仲麻呂-天平17年(745年)任官

- 藤原縄麻呂-天平神護2年(766年)任官

- 藤原家依-宝亀2年(771年)任官

- 高倉福信-宝亀7年(776年)任官

- 藤原種継-天応元年(781年)任官

- 多治比長野-延暦5年(786年)

『日本後紀』

- 大中臣諸魚-延暦8年(789年)任官

- 紀勝長

- 巨勢野足-大同3年(808年)任官

- 藤原貞嗣-弘仁元年(810年)任官

- 藤原継業

- 藤原緒嗣-弘仁3年(812年)任官

- 秋篠安人

- 良岑安世-弘仁7年(816年)

『続日本後紀』

『日本文徳天皇実録』

『日本三代実録』

その後の平安時代

近江介

近江掾

守護

鎌倉幕府

室町幕府

- 1335年 - 1336年 - 六角氏頼

- 1336年 - 1338年 - 京極高氏(佐々木道誉)

- 1338年 - 1340年 - 京極秀綱(佐々木秀綱)

- 1340年 - 1351年 - 六角氏頼

- 1351年 - 山内信詮[注釈 5]

- 1351年 - 六角直綱

- 1352年 - 1353年 - 六角義信

- 1354年 - 1370年 - 六角氏頼

- 1370年 - 1377年 - 六角高経(後の京極高詮)[注釈 6]

- 1377年 - 1411年 - 六角満高

- 1411年 - ? - 青木持通

- 1412年 - 1416年 - 六角満高

- 1416年 - 1441年 - 六角満綱

- 1441年 - 1445年 - 六角持綱

- 1445年 - 1456年 - 六角久頼

- 1456年 - 1458年 - 六角高頼(1度目)(六角政頼?)

- 1458年 - 1460年 - 六角政堯(1度目)

- 1460年 - 1468年 - 六角高頼(2度目)

- 1468年 - 1469年 - 六角政堯(2度目)

- 1469年 - 1470年 - 京極持清

- 1470年 - 1471年 - 京極孫童子丸

- 1471年 - 1471年 - 六角政堯(3度目)

- 1471年 - 1473年 - 六角虎夜叉

- 1473年 - 1478年 - 京極政高(京極政経)

- 1478年 - 1487年 - 六角高頼(3度目)

- 1488年 - 1489年 - 結城尚豊

- 1489年 - 六角高頼

- 1490年 - 1492年 - 細川政元

- 1492年 - 1493年 - 六角虎千代

- 1493年 - 1494年 - 山内就綱

- 1495年 - ? - 六角高頼

- 1507年 - ? - 六角氏綱

- 1508年 - ? - 京極高清

- 1511年 - 1518年 - 六角氏綱

- 1518年 - 1552年 - 六角定頼

- 1552年 - ? - 六角義賢

戦国大名

- 六角氏(観音寺城):守護大名から近江南部の戦国大名へ。1568年、観音寺城の戦いで織田信長に敗れて以降衰退

- 京極氏(上平寺城):近江北部の戦国大名。被官の浅井氏に実権を奪われ衰退、後豊臣秀吉に臣従して大名として復活

- 浅井氏(小谷城):北近江の国人から主家の京極氏に代わり戦国大名へ。1573年、小谷城の戦いで織田信長に敗れて滅亡

- 織田信長(安土城):近江平定後、1579年に岐阜城から安土に居城を移す

- 織田政権の大名

- 豊臣政権の大名

- 八幡山城:豊臣秀次(43万石、秀次は20万石、宿老23万石)→京極高次(2万8,000石)→1594年廃城・高次は大津城に転封

- 長浜城:山内一豊(2万石)→一豊は1591年遠江掛川城5万1,000石に転封・長浜城は江戸時代の1615年に廃城

- 坂本城:丹羽長秀→杉原家次→浅野長政→1586年廃城・長政は大津城に転封

- 大津城:浅野長政(2万石)→増田長盛→新庄直頼(1万2,000石)→京極高次(6万石)→1601年廃城・高次は若狭小浜城8万2,000石に転封

- 佐和山城:堀秀政(9万石)→堀尾吉晴(4万石)→石田三成(19万4,000石)→江戸時代の1606年に廃城

- 大溝城:丹羽長秀→加藤光泰→生駒親正→京極高次→高次は八幡山城に転封

- 水口岡山城:中村一氏→増田長盛→長束正家

武家官位としての近江守

江戸時代以前

江戸時代

Remove ads

近江国の合戦

- 672年:壬申の乱(瀬田橋の戦い)、大海人皇子軍(村国男依) x 大友皇子(弘文天皇)軍

- 764年:藤原仲麻呂の乱、藤原仲麻呂×孝謙上皇

- 1184年:粟津の戦い、源頼朝軍(源範頼) x 源義仲軍

- 1336年:近江の戦い、新田義貞 x 小笠原貞宗

- 1468年:第一次観音寺城の戦い、京極持清・京極勝秀連合軍 x 六角高頼軍(伊庭行隆)

- 1468年:第二次観音寺城の戦い、六角政堯・京極持清連合軍 x 六角高頼軍(山内政綱)

- 1469年:第三次観音寺城の戦い、六角高頼軍 x 京極持清軍(多賀高忠、六角政堯)

- 1487年 - 1491年:長享・延徳の乱、室町幕府軍 x 六角高頼軍

- 1509年:如意ヶ嶽の戦い、細川高国・大内義興軍 x 細川澄元・三好之長軍

- 1560年:野良田の戦い、浅井長政軍 x 六角義賢軍

- 1568年:観音寺城の戦い、織田信長軍 x 六角義治・六角義賢軍

- 1570年:野洲河原の戦い、織田信長軍(柴田勝家、佐久間信盛) x 六角軍(六角義賢・義治)

- 1570年:姉川の戦い、織田信長・徳川家康軍 x 浅井・朝倉軍(浅井長政、朝倉景健)

- 1570年:志賀の陣、織田信長軍 x 浅井・朝倉・延暦寺軍

- 1570年:宇佐山城の戦い、織田信長軍(織田信治、森可成、青地茂綱、各務元正) x 浅井・朝倉・延暦寺・六角義賢軍

- 1571年:比叡山焼き討ち、織田信長軍(明智光秀、池田恒興、柴田勝家、佐久間信盛、木下秀吉等) x 延暦寺軍

- 1583年:賤ヶ岳の戦い、羽柴秀吉軍 x 柴田勝家軍

- 1600年:大津城の戦い、西軍(毛利元康、立花宗茂、小早川秀包、筑紫広門) x 東軍(京極高次)

- 1600年:佐和山城の戦い、東軍(小早川秀秋等) x 西軍(石田正継、石田正澄)

Remove ads

その他

2009年12月8日の滋賀県議会一般質問で無所属議員の木沢成人が、県内外での滋賀ブランドを向上させるため、「滋賀県」から「近江県」への改名を提議したことがある[4]。

関連氏族

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads