Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

1981

Jahr Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Das Jahr 1981 stand teilweise im Zeichen der Friedensbewegung. Der Kalte Krieg, der sich nach dem Ende des Vietnamkriegs mit der Ermüdung der Beteiligten etwas entspannt hatte, gewann wieder an rhetorischer Schärfe. Sowjetische Truppen waren 1979, zwei Jahre zuvor, unter Leonid Iljitsch Breschnew in Afghanistan einmarschiert, was das Augenmerk der Weltöffentlichkeit auf Zentralasien lenkte. Gleichzeitig hatten die USA mit der Islamischen Revolution in Iran ihren Vorposten dort verloren. Die SALT-II-Gespräche zwischen den Großmächten waren gescheitert, die NATO setzte daher auf ihren Doppelbeschluss. Mit Ronald Reagan wurde 1981 ein Republikaner Präsident der Vereinigten Staaten, dessen erklärtes Ziel es war, den Rüstungswettlauf gegen den Warschauer Pakt zu gewinnen. Das geteilte Europa sollte dabei als Basis für nukleare Mittelstreckenraketen eine Schlüsselrolle spielen.

Portal Geschichte | Portal Biografien | Aktuelle Ereignisse | Jahreskalender | Tagesartikel

◄ |

19. Jahrhundert |

20. Jahrhundert

| 21. Jahrhundert

◄ |

1950er |

1960er |

1970er |

1980er

| 1990er | 2000er | 2010er | ►

◄◄ |

◄ |

1977 |

1978 |

1979 |

1980 |

1981

| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | ► | ►►

Jan.

| Feb.

| Mär.

| Apr.

| Mai

| Jun.

| Jul.

| Aug.

| Sep.

| Okt.

| Nov.

| Dez.

Staatsoberhäupter · Wahlen · Nekrolog · Literaturjahr · Musikjahr · Filmjahr · Rundfunkjahr · Sportjahr

Kalenderübersicht 1981

Vor diesem Hintergrund kam es 1981 in Deutschland und in ganz Europa zu Friedenskundgebungen, von denen die größte, am 21. November in Amsterdam, 400.000 Menschen anzog. Die Proteste waren Teil einer größeren Untergrundkultur, die auch Umweltbewegung, die Atomkraftgegner und die Hausbesetzerszene umfasste.

Remove ads

Ereignisse

Zusammenfassung

Kontext

Polen

Als Reaktion auf die desolate Lage in der Volksrepublik Polen hatte sich 1980 eine neue, unabhängige Gewerkschaft, die Solidarność, gegründet, der schon im November 1980 etwa 10 Mio. von 16 Millionen Arbeitnehmern angehörten (siehe auch August-Streiks). Nach ersten Streiks wurden Hardliner im Politbüro gegen gemäßigte Politiker ausgetauscht; danach entspannte sich die Lage. Gleichwohl steigerte die Sowjetunion bzw. die KPdSU (1964–1982 von Leonid Breschnew regiert) den Druck auf die PVAP, die „Konterrevolution“ zu bekämpfen, und veranstaltete wiederholt Manöver in der Nähe der Grenzen Polens.

Im Frühjahr 1981 kam es wiederholt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Staatsorganen und Gewerkschaftsaktivisten. Anlässlich der weiter verschlechterten wirtschaftlichen Lage häuften sich wilde Streiks. In dieser entscheidenden Phase waren zudem die bewährten Vermittlungsmöglichkeiten der Kirche in Polen eingeschränkt, weil im Mai das Attentat auf Papst Johannes Paul II. verübt worden war und am 28. Mai auch noch Primas Stefan Wyszyński starb.

Nachdem der erste Landeskongress der Solidarność im September 1981 ein noch stärkeres politisches Engagement beschlossen und eine Botschaft an alle Arbeiter der anderen sozialistischen Staaten gerichtet hatte, entschloss sich die PVAP-Führung endgültig zum Konfrontationskurs. Auf dem 4. ZK-Plenum vom 16. bis 18. Oktober wurde Parteichef Stanisław Kania durch den als Hardliner geltenden Verteidigungsminister General Wojciech Jaruzelski ersetzt. Trotz der Bereitschaft der „Solidarność“ zu Kompromissen übernahmen in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 1981 Militär und Sicherheitsorgane die Macht in Polen. General Jaruzelski verkündete in einer Fernsehansprache die Verhängung des Kriegsrechts. Die Führungsspitze der Gewerkschaft wurde in Danzig verhaftet, ihr Vorsitzender Lech Wałęsa (spätere Präsident Polens) unter Hausarrest gestellt. Regionalführer, Leiter der Betriebskommissionen und oppositionelle Intellektuelle, insgesamt einige Tausend Personen, wurden in Lagern interniert. Erst im Juli 1983 wurde das Kriegsrecht offiziell aufgehoben.

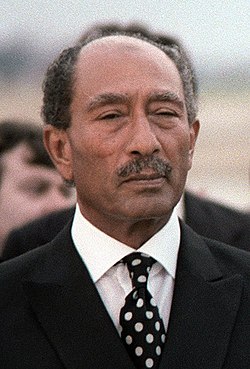

Ägypten

Der ägyptische Präsident Anwar as-Sadat wurde am 6. Oktober bei einer Militärparade durch ein Attentat getötet. Sadat hatte Ägypten bereits 1979 durch den Israelisch-ägyptischen Friedensvertrag in der arabischen Welt isoliert. Zusätzliche interne Feinde machte er sich, als er im September gegen zahlreiche muslimische und koptische Organisationen sowie Studentengruppen vorging und es zu etwa 1.600 Verhaftungen kam. Zusätzlich geriet Ägypten in eine wirtschaftliche Krise. Der islamische Geistliche Omar Abdel-Rahman, der später für seine Rolle im Anschlag auf das World Trade Center 1993 verurteilt wurde, unterstützte das Attentat durch eine Fatwa.

Das Attentat war live im Fernsehen zu verfolgen. Während der Überflug eines Mirage-Kampfflugzeugs die Menge ablenkte, hielt ein Truppentransporter vor der Loge des Präsidenten und ein Leutnant trat nach vorn. Während Sadat aufstand, um den Salut zu empfangen, stiegen die Attentäter aus dem Lastwagen, warfen Granaten und schossen auf den Präsidenten. Im folgenden Schusswechsel wurden sieben Menschen getötet, darunter der kubanische Botschafter, und 28 wurden verletzt, darunter der Außenminister und spätere UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali.

Gambia

Gambia wurde 1981 von einem gewaltsamen Staatsstreich erschüttert. Im Nachspiel zum Putsch unterzeichneten am 12. Dezember 1981 Gambia und Senegal einen Vertrag, der die Vereinigung der Streitkräfte, der Währung und des Wirtschaftsraumes in der Konföderation Senegambia vorsah. Diese Konföderation bestand vom 1. Februar 1982 bis zum 30. September 1989, als Gambia aus dem Bund austrat.

Jahreswidmungen

- 1981 ist „Internationales Jahr der Behinderten“ von den Vereinten Nationen.

- Der Schwarzspecht (Dryocopus martius) ist Vogel des Jahres (NABU/Deutschland).

Politik und Weltgeschehen

Januar

- 1. Januar: Kurt Furgler wird erneut Bundespräsident der Schweiz.

- 1. Januar: Das Steuerentlastungsgesetz (StEntlG) tritt in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft, und die Prozesskostenhilfe (PKH) ersetzt das bisherige Armenrecht.

- 1. Januar: Griechenland wird zehntes Vollmitglied der Europäischen Gemeinschaft.

- 1. Januar: Abdou Diouf wird Präsident des Senegal.

- 4. Januar: Der britische LKW-Fahrer Peter Sutcliffe wird von der Polizei als mutmaßlicher Yorkshire-Ripper festgenommen.

- 5. Januar: Im Iran-Irak-Krieg kommt es zur ersten Gegenoffensive Irans. In der Panzerschlacht bei Susangerd werden dabei 50 irakische und 140 von rund 400 angreifenden iranischen Panzern vernichtet.

- 6. Januar: Bundeskanzler Helmut Schmidt erörtert in Marokko mit König Hassan II. u. a. die Probleme des Nahen Ostens.

- 6. Januar: Libyen kündigt seine Vereinbarung mit dem Tschad zu einer Vereinigung beider Staaten.

- 6. Januar: Gaston Thorn wird neuer Präsident der EG-Kommission

- 8. Januar: Der sowjetische Chefdolmetscher bei den Abrüstungsverhandlungen in Wien, Nikolai Koroljuk, flüchtet in die Bundesrepublik Deutschland.

- 10. Januar: In El Salvador beginnt eine Großoffensive linksgerichteter Guerilleros; die Regierung verhängt das Kriegsrecht.

- 13. Januar: Der polnische Arbeiterführer Lech Wałęsa reist zu einem einwöchigen Besuch nach Italien und wird von Papst Johannes Paul II. sowie von drei Gewerkschaftsbossen empfangen.

- 14. Januar: Die internationale Konferenz zu Namibia wird in Genf ohne Ergebnis beendet.

- 15. Januar: Der Berliner Senat unter Dietrich Stobbe tritt zurück.

- 15. Januar: Richter Giovanni D’Urso wird von den Roten Brigaden freigelassen; er war am 12. Dezember 1980 entführt worden.

- 17. Januar: Auf den Philippinen wird das seit acht Jahren bestehende Kriegsrecht aufgehoben.

- 19. Januar: Das Abkommen zwischen der Islamischen Republik Iran und den USA zur Freilassung der amerikanischen Geiseln wird von beiden Seiten unterzeichnet; die USA sagen darin u. a. zu, das Vermögen des Schahs in den USA einzufrieren, auf Sanktionen gegen die iranische Regierung zu verzichten und sich künftig nicht mehr in die inneren Angelegenheiten Irans einzumischen.

- 20. Januar: Ronald Reagan wird als 40. Präsident der USA vereidigt. Er löst Jimmy Carter ab.

- 20. Januar: Nach Abschluss des vereinbarten Lösegelds von 8 Millionen Dollar auf algerische Treuhandkonten werden die 52 amerikanischen Geiseln nach 444 Tagen Geiselhaft freigelassen und über Algerien nach Wiesbaden ausgeflogen, wo sie bis zu ihrem Heimflug am 25. Januar in einem Militärkrankenhaus betreut werden.

- 21. Januar: Am Tag nach der Beendigung seiner Amtszeit als US-Präsident besucht Jimmy Carter Wiesbaden, um mit den bei Iran ausgelösten Geiseln zusammenzutreffen.

- 22. Januar: Der sowjetische Schriftsteller und Germanist Lew Kopelew wird von der Sowjetunion ausgebürgert, nachdem er seit November 1980 in der Bundesrepublik Deutschland lebt.

- 23. Januar: Der südkoreanische Oppositionsführer Kim Dae-jung wird von der Regierung zu lebenslanger Haft begnadigt, nachdem der Oberste Gerichtshof das gegen ihn gefällte Todesurteil bestätigt hatte.

- 23. Januar: Hans-Jochen Vogel (SPD) wird vom Berliner Abgeordnetenhaus als Nachfolger von Dietrich Stobbe als Regierender Bürgermeister gewählt, nachdem er tags zuvor als Bundesjustizminister zurückgetreten war.

- 25. Januar: Das Urteil im Prozess gegen die Viererbande in Peking wird verkündet: Todesstrafe für die Witwe Mao Zedongs, Jiang Qing; sie erhält Aufschub.

- 28. Januar: Jürgen Schmude (SPD) wird Nachfolger von Hans-Jochen Vogel als Bundesjustizminister. Schmudes Amt für Bildung und Wissenschaft übernimmt Björn Engholm (SPD).

- 29. Januar: Spanien. Ministerpräsident Adolfo Suárez tritt zurück

- 30. Januar: Großdemonstration gegen Atomkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland in Brokdorf nahe Itzehoe

Februar

- 2. Februar: Auf einem Sonderparteitag der Hamburger SPD wird eine Resolution gegen eine Beteiligung am Bau des Atomkraftwerks Brokdorf verabschiedet.

- 3. Februar: In Manila stürmt die philippinische Polizei die von iranischen Studenten besetzte Botschaft Irans.

- 3. Februar: Gro Harlem Brundtland wird zur ersten Ministerpräsidentin Norwegens gewählt. Am Tag darauf übernimmt sie dieses Amt.

- 4. Februar: In Turin wird der Chef der Terrororganisation „Prima Linea“, Maurice Bignami, gefasst.

- 5. Februar: In Paris findet das 37. deutsch-französische Gipfeltreffen statt; Bundeskanzler Helmut Schmidt erörtert mit Staatspräsident Valéry Giscard d’Estaing die Verschlechterung der internationalen Lage.

- 5. Februar: Die DDR lockert ihre Vorschriften zum Mindestumtausch bei der Einreise westlicher Besucher dahingehend, dass Begleitpersonen von Schwerstbehinderten und Blinden nicht herangezogen werden.

- 6. Februar: Klaus Bölling trifft als neuer Ständiger Vertreter der Bundesrepublik in der DDR ein, wo er am 9. März dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker seinen Antrittsbesuch abstattet.

- 9. Februar: Józef Pińkowski tritt als Ministerpräsident von Polen zurück, Nachfolger wird am 11. Februar Verteidigungsminister General Wojciech Jaruzelski, der ein 10-Punkte-Programm zur Sanierung der polnischen Wirtschaft vorlegt.

- 10. Februar: Der Oberste Gerichtshof Polens urteilt, dass die Gründung von Bauerngewerkschaften unzulässig sei.

- 10. Februar: Als erster arabischer Staatschef spricht Anwar as-Sadat vor dem Europa-Parlament in Luxemburg; er fordert Israel und die Palästinenser zu gegenseitiger Anerkennung auf.

- 12. Februar: In Neu-Delhi geht eine fünftägige Konferenz der Blockfreien zu Ende, die von Differenzen wegen der Haltung einiger prosowjetischer Mitgliedsstaaten gekennzeichnet ist.

- 14. Februar: Mehr als 100.000 Bauern demonstrieren in mehreren westdeutschen Großstädten gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung und der EG; sie verlangen etwa 15 % höhere Preise auf Agrarprodukte.

- 15. Januar: In den DDR-Medien wird eine Rede von SED-Chef Erich Honecker zitiert, die überraschend das Thema der Vereinigung beider deutscher Staaten zum Inhalt hat.

- 16. Februar: Papst Johannes Paul II. tritt eine zwölftägige Reise nach Ostasien an, wobei er zunächst in Pakistan einen Zwischenaufenthalt hat.

- 18. Februar: In Mexiko-Stadt stürmen Sicherheitskräfte die von Studenten und Bauern besetzte Botschaft von Guatemala.

- 18. Februar: Der Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestags konstituiert sich als Untersuchungsausschuss, um die Umstände und Hintergründe der Beschaffung des Kampfflugzeuges Tornado zu klären.

- 20. Februar: Im Baskenland werden die Botschafter von Österreich, Uruguay und El Salvador entführt und am 28. Februar wieder freigelassen.

- 21. Februar: Auf die US-amerikanischen Radiosender „Radio Free Europe“ und „Radio Liberty“ (München) werden Bombenanschläge verübt, acht Menschen werden zum Teil schwer verletzt.

- 23. Februar: In Spanien findet im Parlament (Cortes Generales) ein Putschversuch mit Geiselnahme von 350 Abgeordneten von Teilen der Guardia Civil und des Offizierskorps unter Führung von Oberstleutnant Antonio Tejero statt, der am folgenden Tag niedergeschlagen wird, siehe 23-F.

- 25. Februar: Spanien. Leopoldo Calvo Sotelo wird neuer Ministerpräsident

- 27. Februar: Die Berliner SPD wählt auf ihrem Landesparteitag den ehemaligen Wissenschaftssenator Peter Glotz zum neuen Landesvorsitzenden.

- 28. Februar: Mit der Großdemonstration bei Brokdorf findet die bis dahin größte Demonstration der Bundesrepublik Deutschland statt: 50.000 bis 100.000 Demonstranten nehmen an einem weitgehend friedlichen Marsch gegen das geplante Kernkraftwerk Brokdorf teil und werden von rund 10.000 Polizisten begleitet.

März

- 2. März: In Ägypten sterben Verteidigungsminister Ahmed Badawi und 13 weitere hohe Militärs bei einem Hubschrauberabsturz.

- 2. März: Der spanische Fußballspieler Enrique Castro (Quini) wird entführt und am 25. März von der Polizei befreit.

- 2. März: Eine Boeing 720 der pakistanischen Luftfahrtgesellschaft PIA mit 137 Passagieren und 11 Besatzungsmitgliedern wird entführt und zur Landung in Kabul gezwungen; die Entführer verlangen die Freilassung von 90 in Pakistan inhaftierten politischen Gefangenen, erschießen am 6. März einen Passagier und lassen das Flugzeug erneut am 9. März in Damaskus landen – 54 pakistanische Häftlinge werden freigelassen und nach Syrien ausgeflogen.

- 3. März: Auf dem 26. Parteitag der KPdSU wird Leonid Breschnew als Generalsekretär und die gesamte Parteiführung in ihren Ämtern bestätigt.

- 4. März: Der deutsche Bundespräsident Karl Carstens besucht Indien (bis 9. März), wo er Ministerpräsidentin Indira Gandhi und andere führende Politiker trifft.

- 5. März: In Nürnberg werden nach Vandalismus bei einer Demonstration 141 Personen im Kulturzentrum KOMM verhaftet.

- 5. März: In Paris werden zwei türkische Diplomaten von armenischen Attentätern getötet.

- 6. März: Die damals 31-jährige Marianne Bachmeier erschießt im Lübecker Landgerichtssaal den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter Anna.

- 13. März: In Berlin wird ein Anschlag auf das Reichstagsgebäude durchgeführt, wobei 50.000 D-Mark Sachschaden entsteht; zwei der drei Täter werden gefasst.

- 15. März: In Surinam scheitert ein Staatsstreich vorwiegend rechter Kreise.

- 15. März: Aus der Präsidentenwahl in der Zentralafrikanischen Republik geht der bisherige Staatspräsident Dacko mit etwas mehr als 50 % der abgegebenen Stimmen als Sieger hervor.

- 16. März: In Mauretanien wird ein Staatsstreich niedergeschlagen, bei dem jedoch 85 Menschen ums Leben kommen.

- 19. März: In Polen spitzt sich die Lage zu, nachdem Gewerkschaftsmitglieder von Solidarność in Bromberg zusammengeschlagen worden sind.

- 19. März: Die Bundesrepublik lässt mehrere DDR-Spione frei, darunter auch Christel Guillaume, um DDR-Häftlinge freizukaufen.

- 19. März: Im Iran-Irak-Krieg startet die iranische Seite eine große Gegenoffensive in der Schlacht von Dezful, die jedoch letztlich ohne Sieger bleibt.

- 20. März: Maria Estela Peron, vormalige Präsidentin, wird in Argentinien zu acht Jahren Haft verurteilt.

- 22. März: Bei den Kommunalwahlen in Hessen erreichen die Grünen spektakuläre Gewinne, während CDU und SPD mehr oder weniger große Verluste einfahren.

- 26. März: In Großbritannien gründen ehemalige Mitglieder der Labour-Partei die Sozialdemokratische Partei Großbritanniens.

- 27. März: Eine Boeing 737 der honduranischen Luftfahrtgesellschaft TAN Honduras mit Ziel New Orleans wird von Angehörigen der linksgerichteten nationalen Befreiungsbewegung nach Managua (Nicaragua) entführt, wo die Entführer am 29. März aufgeben und ihre 49 Geiseln freilassen.

- 28. März: In Indonesien wird eine DC-9 der indonesischen Luftfahrtsgesellschaft von moslemischen Terroristen entführt und über Malaysia nach Bangkok gezwungen; die Entführer fordern die Freilassung von 84 politischen Häftlingen in Indonesien und werden am 31. März von einem Elitekommando überwältigt, ohne die Geiseln zu schädigen.

- 30. März: Bei einem Attentat wird US-Präsident Ronald Reagan in Washington, D. C., verletzt, der Attentäter John Hinckley, Jr. wird gefasst.

- 30. März: Der deutsche Innenminister Gerhart Baum verabschiedet den seit 1971 amtierenden Chef des Bundeskriminalamts, Horst Herold; neuer BKA-Chef wird ab 1. April Heinrich Boge.

April

- 1. April: In Thailand versuchen die „Jungtürken“ unter Führung von General San Chipatima einen Putsch gegen die Regierung von Ministerpräsident Prem Tinsulanonda. Der Putsch endet erfolglos am 3. April und die Umstürzler fliehen ins Ausland.

- 1. April: Österreich wird erstes assoziiertes Mitglied der Europäischen Weltraumorganisation ESA.

- 2. April: Im Libanon brechen die schwersten Kämpfe zwischen syrischen Truppen und christlichen Milizen seit 1978 aus; Beirut und Zahlé sind besonders betroffen.

- 2. April: Der Ministerpräsident von Belgien, Wilfried Martens, tritt aufgrund tiefgreifender Meinungsverschiedenheiten mit dem sozialistischen Koalitionspartner zurück, siehe 6. April.

- 2. April: Der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher besucht bis zum 4. April Moskau, um mit Andrei Gromyko und Leonid Breschnew Gespräche über die Raketenrüstung in West und Ost zu führen.

- 3. April: Samoa wird Mitglied in der UNESCO.

- 3. April: Als Folge von Unruhen in der überwiegend von Albanern bewohnten Provinz Kosovo vom 11. März verhängt Jugoslawien den Ausnahmezustand; sie fordern eine eigenständige Republik Kosovo innerhalb Jugoslawiens.

- 4. April: In Israel gründet Mosche Dajan eine neue Partei, die Bewegung für nationale Erneuerung.

- 6. April: In Belgien wird der bisherige Finanzminister Mark Eyskens als neuer Ministerpräsident vereidigt.

- 7. April: In Rom wird ein Gefängnisaufseher von Terroristen erschossen.

- 8. April: In Köln wird in der U-Bahn-Station Neumarkt ein Bombenanschlag verübt, 7 Menschen werden verletzt.

- 10. April: Der zu 14 Jahren Haft verurteilte IRA-Terrorist Bobby Sands wird ins britische Unterhaus gewählt.

- 11. April: Maxim Dmitrijewitsch Schostakowitsch und dessen Sohn Dimitri setzen sich nach einem Gastspiel in Fürth in den Westen ab.

- 12. April: Erster Start eines Space Shuttle, der Raumfähre Columbia, nach Komplikationen mit einem Computer.

- 16. April: Sigurd Debus, der zur Terroristenszene gezählt wird, stirbt in einem Hamburger Krankenhaus an den Folgen eines Hungerstreiks für verbesserte Haftbedingungen.

- 17. April: Die polnische Regierung sagt in einem Abkommen die offizielle Anerkennung der Gewerkschaft „Solidarität privater Bauern“ zu.

- 20. April: In El Salvador sterben bei einem Massaker in San Martin acht Menschen.

- 22. April: Der spanische Ministerpräsident Leopoldo Calvo-Sotelo besucht auf seiner ersten Auslandsreise die Bundesrepublik Deutschland, u. a. um für die Aufnahme Spaniens in die Europäische Gemeinschaft und die NATO zu werben.

- 23. April: Die Bahamas werden Mitglied in der UNESCO.

Mai

- 1. Mai: Der Wiener Stadtrat Heinz Nittel wird von einem Palästinenser erschossen.

- 3. Mai: Israels Ministerpräsident Menachem Begin kritisiert Bundeskanzler Helmut Schmidt, nennt ihn „geldgierig“ und rückt ihn in die Nähe des Nationalsozialismus.

- 4. Mai: In Turin beginnt ein Massenprozess gegen italienische Terroristen.

- 4. Mai: In Madrid und Barcelona sterben vier Sicherheitskräfte bei Anschlägen.

- 4. Mai: Ziaur Rahman, Ministerpräsident von Bangladesch, besucht die Bundesrepublik.

- 5. Mai: In Nordirland brechen nach dem Tod des IRA-Mitglieds Bobby Sands schwere Unruhen aus.

- 7. Mai: In Madrid werden drei Militärs bei einem Anschlag getötet.

- 10. Mai: Bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin siegt die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Richard von Weizsäcker, die Alternative Liste schafft den Sprung ins Landesparlament; damit ist nach dem Ende des Senats von Dietrich Stobbe (SPD) auch sein Nachfolger Hans-Jochen Vogel (SPD) gescheitert.

- 10. Mai: Präsidentschaftswahl in Frankreich 1981: François Mitterrand wird Nachfolger von Valéry Giscard d’Estaing als französischer Staatspräsident.

- 11. Mai: Der hessische Wirtschaftsminister Heinz-Herbert Karry wird in seiner Wohnung in Frankfurt-Seckbach von Terroristen im Schlaf erschossen.

- 11. Mai: Bundeskanzler Helmut Schmidt besucht Großbritannien und berät mit Margaret Thatcher die Lage der Europäischen Gemeinschaft nach dem Wechsel der Präsidentschaft in Frankreich.

- 12. Mai: In Polen wird die neue Gewerkschaft privater polnischer Bauern auch juristisch anerkannt.

- 13. Mai: Pistolen-Attentat auf Papst Johannes Paul II. durch den türkischen Rechtsextremisten Mehmet Ali Ağca

- 17. Mai: Der Präsident Brasiliens, J. B. de Figueiredo besucht die Bundesrepublik Deutschland (bis zum 20. Mai).

- 19. Mai: Der Bundesgerichtshof urteilt, dass ein Betroffener kein Anrecht darauf hat, über den Empfänger seiner Daten informiert zu werden.

- 20. Mai: Bundeskanzler Helmut Schmidt reist zu Gesprächen in die USA, wichtigstes Ergebnis: Präsident Reagan bekräftigt das NATO-Angebot an die Sowjetunion zur Rüstungsbegrenzung.

- 23. Mai: In Barcelona kommt es zu einer Geiselnahme, bei der 213 Menschen in einem Bankgebäude festgehalten werden; sie werden einen Tag später von spanischen Antiterror-Spezialeinheiten befreit.

- 24. Mai: Im griechischen Teil von Zypern gewinnen die Kommunisten und die rechtskonservative Partei „Demokratischer Alarm“ je 12 Sitze.

- 25. Mai: Kuwait. Gründung des Golf-Kooperationsrates (GCC) gemeinsam mit Saudi-Arabien, Oman, Bahrain, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

- 25. Mai: Der Erste Bürgermeister von Hamburg, Hans-Ulrich Klose, tritt von seinem Amt zurück.

- 25. Mai: In Bolivien scheitert der zweite Putschversuch innerhalb von zwei Wochen.

- 26. Mai: Parlamentswahlen in den Niederlanden: Christdemokraten bleiben stärkste Partei, verlieren aber zusammen mit den Rechtsliberalen ihre Mehrheit; die Arbeiterpartei verliert stark.

- 26. Mai: Die italienische Regierung tritt als Konsequenz auf die Affäre um die Freimaurerloge P2 zurück.

- 27. Mai: Der Staatsratsvorsitzende der DDR, Erich Honecker, schließt in Japan ein Handels- und Schifffahrtsabkommen ab; Besuch bis 31. Mai.

- 27. Mai: Beim Absturz eines Aufklärungsflugzeugs auf den US-Flugzeugträger Nimitz sterben 14 Menschen, 48 werden verletzt.

- 30. Mai: Bangladesch. Ziaur Rahman, Nachfolger von Mujibur Rahman, wird ermordet.

Juni

- 1. Juni: Naïm Khader, Leiter der PLO-Vertretung in Brüssel, wird auf offener Straße erschossen.

- 2. Juni: Der Deutsche Bundestag berät in einer viertägigen Sitzung den Bundeshaushalt 1981 mit einem Volumen von 231.155 Milliarden D-Mark – Ergebnis 269:225.

- 7. Juni: Israelischer Luftangriff auf den irakischen Kernreaktor Osirak, der zur Herstellung von Atombomben bestimmt gewesen sein soll.

- 9. Juni: Für die geplante nukleare Wiederaufbereitungsanlage in der BR Deutschland wird der nordhessische Ort Wethen vorgeschlagen.

- 10. Juni: In der Nähe Roms stürzt der sechsjährige Alfredo Rampi in einen rund 80 Meter tiefen Brunnen; er kann trotz einer aufsehenerregenden Rettungsaktion nicht lebend geborgen werden.

- 11. Juni: Bei den Parlamentswahlen in Irland verliert die regierende Partei Fianna Fáil unter Charles Haughey.

- 11. Juni: In der südiranischen Provinz Kerman findet ein Erdbeben der Stärke 6,8 statt, bei dem mindestens 2.000 Menschen ums Leben kommen.

- 11. Juni: Bei einem Zugunglück in der Nähe von Erfurt kommen 14 Menschen ums Leben, 93 werden verletzt.

- 12. Juni: Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) bildet seine Regierung um, wobei nur die Ressorts Inneres, Wirtschaft und Landwirtschaft nicht betroffen sind. Kultusministerin Hanna-Renate Laurien wird durch Georg Gölter ersetzt.

- 14. Juni: 99,86 % der Wähler stimmen bei den Wahlen zur Volkskammer der DDR für die Kandidaten der Nationalen Front; erstmals werden auch die Abgeordneten aus Ost-Berlin direkt gewählt, wogegen die Westmächte förmlichen Protest bei der Sowjetmacht in Moskau erheben.

- 15. Juni: Der erste der deutschen Flugabwehrraketenpanzer Roland nimmt bei der Bundeswehr den Dienst auf; Stückpreis 19,5 Millionen D-Mark.

- 14. und 21. Juni: Französische Parlamentswahlen.[1]

- 22. Juni: In Iran wird Staatspräsident Abolhassan Banisadr seines Amtes enthoben.

- 22. Juni: In Berlin wird erstmals seit Bildung der CDU-Regierung ein Haus geräumt. Es kommt zu schweren Krawallen.

- 23. Juni: Der französische Ministerpräsident Pierre Mauroy bildet die Regierung um und beruft vier Mitglieder der Kommunistischen Partei Frankreichs als Minister.

- 24. Juni: Klaus von Dohnanyi, SPD-Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz, wird als Nachfolger von Hans-Ulrich Klose zum Ersten Bürgermeister von Hamburg gewählt.

- 25. Juni: Die DDR-Volkskammer bestätigt Erich Honecker als Staatsratsvorsitzenden und Willi Stoph als Ministerpräsidenten.

- 28. Juni: Der italienische Ministerpräsident Giovanni Spadolini (Republikanische Partei Italiens) ist seit dem Zweiten Weltkrieg der erste Ministerpräsident des Landes, der nicht der Democrazia Cristiana angehört.

- 28. Juni: In Teheran sterben bei einem Anschlag auf die Zentrale der Islamischen Republikanischen Partei 72 Menschen, darunter der Ajatollah Beheschti

- 29. Juni: Willy Brandt und Hans-Jürgen Wischnewski erörtern in Moskau mit Leonid Breschnew Sicherheits- und Abrüstungsfragen.

- 29. Juni: In der Volksrepublik China wird Hua Guofeng als Vorsitzender des ZK der Kommunistischen Partei abgelöst, Nachfolger wird Hu Yaobang.

- 29. Juni: Im Vatikan wird ein Anschlag auf die Peterskirche verhindert, der Täter Giuseppe Santangelo wird festgenommen.

- 30. Juni: Bei der Parlamentswahl in Israel entstehen zwei gleich große Blöcke: der Likud unter Menachem Begin und die Arbeiterpartei unter Shimon Peres. Keiner von beiden erreicht jedoch die absolute Mehrheit.

- 30. Juni: Im 474 Verhandlungstage dauernden dritten Majdanek-Prozess verhängt das Landgericht Düsseldorf die Urteile: die SS-Aufseherin Hermine Braunsteiner-Ryan erhält lebenslange Freiheitsstrafe, weitere sieben Angeklagte zwischen drei und zwölf Jahren, ein Freispruch.

Juli

- 1. Juli: Mit dem 1. Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität (UKG) und 18. Strafrechtsänderungsgesetz werden in der Bundesrepublik Deutschland einige wichtige Normen des Umweltstrafrechts in den dafür neugeschaffenen 29. Abschnitt des StGB eingefügt.

- 4. Juli: In Großbritannien beginnt eine zweiwöchige Welle der Gewalt mit einer Straßenschlacht zwischen Rechtsradikalen und Asiaten in London, deren Ursache die Jugendarbeitslosigkeit ist.

- 6. Juli: Die frühere argentinische Staatspräsidentin Maria Estela Perón wird nach fünfjährigem Hausarrest auf freien Fuß gesetzt und fliegt am 9. Juli nach Spanien.

- 7. Juli: Das Europäische Parlament beschließt, Sitzungen zukünftig in Straßburg statt in Luxemburg abzuhalten.

- 12. Juli: Zweitägige Konsultationen der deutschen und französischen Regierungen finden in Bonn statt, erstmals mit Staatspräsident François Mitterrand an der Spitze der französischen Delegation.

- 14. Juli: Der bayerische Ministerrat sorgt erstmals für die Ausrüstung der Polizei mit dem Reizgas CS als Kampfmittel gegen gewalttätige Demonstranten.

- 16. Juli: Bundeskanzler Helmut Schmidt besucht Kanada, um den Ministerpräsidenten Pierre Elliott Trudeau zu treffen und am Weltwirtschaftsgipfel in Ottawa teilzunehmen (Rückkehr am 22. Juli).

- 16. Juli: Hans-Otto Scholl, FDP-Vorsitzender in Rheinland-Pfalz erklärt nach Berichten über sein unregelmäßiges Finanzgebaren als Geschäftsführer des Verbandes der Pharmazeutischen Industrie seinen Rücktritt.

- 17. Juli: Im Süden des Libanon kommen bei israelischen Luftangriffen auf palästinensische Stellungen 134 Menschen ums Leben.

- 18. Juli: Demokratisierungsprozess in Polen: mit Stanisław Kania wird als erster Parteichef der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei in geheimer Wahl erneut gewählt.

- 19. Juli: In Neuseeland beginnt die Tour der südafrikanischen Rugby-Union-Nationalmannschaft, begleitet von heftigen Anti-Apartheid-Protesten.

- 20. Juli: Karl-Heinz Hansen wird aus dem SPD-Bezirk Niederrhein ausgeschlossen, nachdem dieser wiederholt Bundeskanzler Schmidt und die deutsche Bundesregierung heftig kritisiert hatte.

- 21. Juli: Der 7. G7-Gipfel in Ottawa endet mit weitgehender Übereinstimmung in allen wichtigen Punkten darunter die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der Inflation sowie der Verstärkung der Entwicklungshilfe. Nur die Hochzinspolitik in den USA wird kritisiert.

- 22. Juli: Der türkische Papst-Attentäter Mehmet Ali Ağca wird zu lebenslanger Haft verurteilt.

- 23. Juli: Der italienische Regionalpolitiker Ciro Cirillo wird von den Roten Brigaden nach dreimonatiger Entführung freigelassen.

- 28. Juli: In München wird der Redakteur des US-Senders Radio Free Europe, Emil-Valer Georgescu, mit Messerstichen schwer verletzt.

- 29. Juli: Der iranische Ex-Staatspräsident Abolhassan Banisadr flüchtet in einer Militärmaschine nach Frankreich.

- 30. Juli: In Gambia findet ein Putsch marxistischer Rebellen gegen Staatspräsident Jawara statt, der am 6. August niedergeschlagen werden kann.

August

- 1. August: Der INLA-Häftling Kevin Lynch stirbt nach einem Hungerstreik im Gefängnis von Belfast.

- 3. August: In Polen kommt es zu Demonstrationen wegen der schlechten Versorgung mit Lebensmitteln.

- 3. August: In den USA streikt der weitaus größte Teil der etwa 15.000 Fluglotsen.

- 3. August: In Bolivien putschen die Generale Alberto Natusch Busch und Lucio Anez gegen den Staatspräsidenten Luis Garcia Meza, der am 4. August zurücktritt.

- 3. August: In Bonn besetzen iranische Studenten aus Protest gegen die Mullahregierung unter Ayatollah Khomeini die iranische Botschaft.

- 4. August: In Rheinau-Freistett wird der Arzt Karl-Heinz Welsche entführt und am 13. August auf einem Parkplatz in Frankfurt am Main ermordet aufgefunden.

- 5. August: Nach langwierigen Koalitionsverhandlungen stellt Menachem Begin die neue Regierung Israels vor, die über 61 von 120 Sitzen im Parlament verfügt.

- 6. August: US-Präsident Ronald Reagan trifft die Entscheidung für den Bau der Neutronenbombe.

- 11. August: In Portugal tritt Ministerpräsident Francisco Pinto Balsemão zurück.

- 14. August: In Cadiz entführen iranische Regimegegner ein Schnellboot der iranischen Marine.

- 14. August: In Rückersdorf bei Nürnberg wird Ingeborg Schmechting, die Frau des Chefs von Foto-Quelle, bei einem missglückten Entführungsversuch getötet.

- 14. August: Die nationale Gedenkstätte Ntaba KaNdoda im Autonomiegebiet Ciskei wird eröffnet.

- 19. August: In Libyen schießen amerikanische Kampfflugzeuge zwei libysche Militärmaschinen vor der Küste ab.

- 26. August: Ein Autofahrer durchbricht mit seinem PKW die Berliner Mauer.

- 29. August: Bei einem Handgranatenanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in Wien sterben zwei Menschen und 20 werden verletzt.

- 30. August: In Teheran sterben bei einem Bombenanschlag der Staatspräsident Mohammad Ali Radschāʾi, der Ministerpräsident Mohammed Dschawad Bahonar und fünf weitere Personen.

- 30. August: In Karlsruhe explodiert nahe dem Bundesverfassungsgericht eine selbstgebastelte Bombe.

- 31. August: In Ramstein werden bei einem Bombenanschlag auf das Hauptquartier der US-Luftstreitkräfte in der Ramstein Air Base zwei Deutsche und 18 Amerikaner verletzt.

September

- 1. September: In der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) wird die vormilitärische Ausbildung durch die Gesellschaft für Sport und Technik (GST) als Pflichtfach in den Erweiterten Oberschulen (EOS) und Spezialschulen der Jungen ab der 11. Klasse. Mädchen erhalten zur Vorbereitung auf die Zivilverteidigung entsprechende Sanitätskurse, können aber auch am Ausbildungs- und Wehrsportprogramm für Jungen teilnehmen.

- 1. September: In der Zentralafrikanischen Republik findet ein unblutiger Staatsstreich statt; Generalstabschef André Kolingba löst Staatspräsident David Dacko ab.

- 1. September: General Gregorio Álvarez wird neuer Staatspräsident von Uruguay.

- 2. September: In Iran wird der bisherige Innenminister Ajatollah Mohammed Reza Mahdavi-Kani neuer Ministerpräsident.

- 4. September: General Celso Torrelio Villa wird als neuer Staatspräsident von Bolivien vereidigt.

- 5. September: Der ägyptische Staatspräsident Anwar as-Sadat gibt strenge Maßnahmen gegen islamische Extremisten bekannt und setzt das Oberhaupt der Koptisch-orthodoxen Kirche in Ägypten ab.

- 9. September: Die Bundesrepublik Deutschland schränkt das Recht auf Arbeit für Asylbewerber weiter ein: Asylbewerber, die nicht aus Ostblockländern kommen, müssen künftig zwei Jahre auf eine Arbeitserlaubnis warten, statt bisher ein Jahr.

- 10. September: In der Volksrepublik Polen fordert die Gewerkschaft Solidarität zum Abschluss ihres Kongresses in Danzig freie Parlamentswahlen, die Arbeiterselbstverwaltung und gleiche Rechte für jedermann.

- 11. September: Bundeskanzler Helmut Schmidt reist zu einem Staatsbesuch nach Italien und wird am 12. September von Papst Johannes Paul II. in dessen Sommerresidenz Castel Gandolfo empfangen.

- 13. September: Der US-amerikanische Außenminister Alexander Haig besucht den Westteil von Berlin sowie Bonn. Eine Gruppe von Demonstranten setzt sich gewaltsam mit der Berliner Polizei auseinander, nachdem vorher 50.000 Demonstranten ihren Protest friedlich geäußert haben.

- 15. September: In Heidelberg wird vom „Kommando Gudrun Ensslin“ der Rote Armee Fraktion (RAF) auf den Oberbefehlshaber der US-amerikanischen Landstreitkräfte in Europa, Frederick Kroesen, ein Anschlag verübt, bei dem dieser leicht verletzt wird.

- 15. September: Ägypten weist den Botschafter der Sowjetunion sowie sechs weitere Diplomaten aus, die hinter einer Verschwörung gegen die Regierung von Anwar as-Sadat stehen sollen.

- 15. September: Vanuatu wird Mitglied bei den Vereinten Nationen

- 18. September: Ein Flugzeug der polnischen Luftfahrtgesellschaft LOT wird nach West-Berlin entführt; zusammen mit den Entführern beantragen sechs polnische und zwei ungarische Fluggäste politisches Asyl.

- 20. September: Gefängnisausbruch und bewaffnete Geiselnahme in Frankfurt (Oder) durch André Baganz und drei Mittäter.

- 21. September: Belize wird unabhängig.

- 21. September: Die Bundesrepublik Deutschland erkennt Belize als unabhängigen Staat an.

- 25. September: Belize wird Mitglied bei den Vereinten Nationen.

- 29. September: Die EG billigt Fischereiverträge mit Kanada, Schweden und den Färöer-Inseln, wodurch die deutsche Hochseefischer einen großen Teil ihrer traditionellen Fanggründe zurückerhalten.

- 30. September: In Frankreich wird die Todesstrafe abgeschafft.

Oktober

- 1. Oktober: Ein Bombenanschlag auf ein Büro der PLO in Beirut fordert 92 Todesopfer, über 200 Menschen werden verletzt.

- 1. Oktober: Der DDR-Spion Günter Guillaume wird nach mehr als siebenjähriger Haft in die DDR entlassen, nachdem er am 28. September von Bundespräsident Karl Carstens begnadigt worden war.

- 2. Oktober: Ali Chamenei wird als dritter Präsident der Islamischen Republik Iran und als Nachfolger des ermordeten Mohammed Ali Radschei gewählt und am 13. Oktober vereidigt.

- 3. Oktober: Der Hungerstreik im HM Prison Maze im nordirischen Belfast wird nach sieben Monaten für beendet erklärt. Zehn von den Briten gefangene Mitglieder der IRA und INLA sind im Streikverlauf wegen Essensverweigerung gestorben.

- 5. Oktober: Neuordnung im EWS – die D-Mark und der niederländische Gulden werden um 5,5 % aufgewertet, der französische Franc und die italienische Lira um 3 % abgewertet.

- 6. Oktober: In Ägypten wird Präsident Anwar as-Sadat ermordet. Vizepräsident Mohamed Hosni Mubarak übernimmt sein Amt.

- 6. Oktober: In Frankfurt schützen mehrere Tausend Polizeibeamte und Beamte des Bundesgrenzschutzes den Beginn der Bauarbeiten zur Erweiterung des Frankfurter Flughafens.

- 10. Oktober: In der Bundeshauptstadt Bonn demonstrieren 300.000 Menschen für den Frieden: Friedensdemonstration im Bonner Hofgarten 1981

- 14. Oktober: In Ägypten wird Husni Mubarak zum Staatspräsidenten gewählt. Er ist Nachfolger des durch ein Attentat ermordeten Anwar as-Sadat.

- 26. Oktober: Die Bundesrepublik Deutschland schließt mit Ägypten ein Abkommen über die Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie

- 28. Oktober: Das sowjetische U-Boot „U 137“ läuft vor der schwedischen Marinebasis Karlskrona auf Grund. Der Vorfall ist Anlass, bei weiteren in den 1980er Jahren in schwedischen Gewässern gesichteten U-Booten unbekannter Nationalität die Sowjetunion als Drahtzieher zu vermuten. Der Keim für die schwedische U-Boot-Affäre ist gelegt.

November

- 1. November: Antigua und Barbuda erhält seine Unabhängigkeit

- 8. November: Parlamentswahlen in Belgien

- 11. November: Antigua und Barbuda wird Mitglied bei den Vereinten Nationen

- 17. November: Luftverkehrsabkommen zwischen Taiwan und der Bundesrepublik Deutschland

Dezember

- 11. Dezember: Erich Honecker empfängt Bundeskanzler Helmut Schmidt anlässlich dessen Staatsbesuchs in der DDR im Schloss Hubertusstock am Werbellinsee.

- 11./12. Dezember: Eine Todesschwadron des Militärregimes von El Salvador verübt ein Massaker im Dorf El Mozote mit rund 1.000 Toten.

- 12. Dezember: Senegal und Gambia schließen einen Vertrag, der die Bildung der Konföderation Senegambia ab 1. Februar 1982 regelt. Der Staatenbund scheitert jedoch einige Jahre später.

- 13. Dezember: (bis 22. Juli 1983): In Warschau verhängt Wojciech Jaruzelski, der neue Partei- und Staatschef in Polen, das Kriegsrecht. Die Gewerkschaft „Solidarität“ wird verboten.

- 15. Dezember: Die Generalversammlung der Vereinten Nationen folgt dem Vorschlag des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und ernennt den Peruaner Javier Pérez de Cuéllar zum neuen Generalsekretär.

- 23. Dezember: In der Bundesrepublik Deutschland ersetzt das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) das geplante Ausbildungsplatzförderungsgesetz (AP1FG), das im Bundesrat die Zustimmung verfehlte und im Dezember 1980 vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt wurde.

- 31. Dezember: Ghana. Revolutionsregierung unter Jerry Rawlings

Wirtschaft

- 1. Januar: Der ECU (European Currency Unit) wird als einzige EG-Verrechnungseinheit in der Europäischen Gemeinschaft eingeführt.

- 13. Februar: Der australische Medienunternehmer Rupert Murdoch erwirbt die traditionsreichen Londoner Zeitungen The Times und The Sunday Times.

- 10. Juni: In Stuttgart rollt der letzte Mercedes-Benz 600 vom Band ins Museum.

- 25. Juni: Das Braunschweiger Fotounternehmen Rollei beantragt Liquidation.

- 2. Juli: Gründung der Infosys Technologies.

- 7. Juli: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilt, dass abgabenfreie Einkäufe auf Butterfahrten in der Nord- und Ostsee mit EWG-Recht unvereinbar seien.

- 17. Juli: Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Kanada.

- 22. September: Einweihung des Hochgeschwindigkeitszuges TGV durch François Mitterrand.

- 20. November: Die westdeutsche Ruhrgas AG und die sowjetische Außenhandelsorganisation Sojuz-Gas-Export vereinbaren in Essen ein gemeinsames Erdgasgeschäft.

- Das Unternehmen Dickmann (Schokoküsse) wird vom Unternehmen Storck übernommen.

Wissenschaft und Technik

- 29. Januar: Das Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB des Deutschen Elektronen-Synchrotrons DESY wird nach zweijähriger Bauzeit seiner Bestimmung übergeben.

- 5. März: Sinclair Research veröffentlicht den Heimcomputer ZX81, der das Zeitalter des Computers als Massenware einläutet.

- 1. April: Auf der Hannover-Messe wird eine Schreibmaschine mit chinesischen Schriftzeichen präsentiert.

- 2. April: Österreich wird erstes assoziiertes Mitglied der Europäischen Weltraumorganisation (ESA).

- 16. April: In Adrano (Sizilien) geht Europas erste Photovoltaik-Freiflächenanlage in Betrieb.

- 17. April: In der Nähe von Levkanti auf Euböa wird bei Ausgrabungen der wahrscheinlich älteste antike Tempel entdeckt.

- April: Microsoft stellt MS-DOS v1.0 fertig. Ausgeliefert wird es aufgrund vieler Fehler aber erst 1982 in der Version 1.14.

- 6. Mai: Das Auto- und Technikmuseum Sinsheim wird eröffnet.

- 15. Juni: Abkommen über wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit zwischen Portugal und Deutschland

- 8. Juli: In Bottrop wird eine Großversuchsanlage zur Kohleverflüssigung eingeweiht.

- 17. Juli: Die britische Königin Elisabeth II. eröffnet die über den Humber führende Humber-Brücke, eine der längsten Hängebrücken der Erde.

- 12. August: Das US-amerikanische Unternehmen IBM stellt den PC 5150 vor, den ersten Personal Computer (PC) von IBM und Begründer der IBM-PC-kompatiblen Computer.

- 25. August: Die amerikanische Raumsonde Voyager 2 fliegt an Saturn vorbei und liefert viele Fotos von Saturn, seinen Ringen und Monden.

- 12. November: Nach 84 Stunden und 9.244 km landen der US-Amerikaner Ben Abruzzo und seine Besatzung mit ihrem Ballon Double Eagle V nach der ersten Überquerung des Pazifiks in einem Ballon im Mendocino National Forest in Kalifornien.

- 28. Dezember: In den Vereinigten Staaten kommt Elizabeth Carr als Retortenbaby zur Welt. Sie ist das erste durch künstliche Befruchtung geborene Kind in der US-Geschichte.

- Der US-Seuchenschutz berichtet erstmals über die Immunkrankheit AIDS.

- Auf der Funkausstellung 1981 in Berlin wird die Compact Disc erstmals öffentlich vorgestellt.

- Die National Science Foundation gründet das Computer Science Network (CSNET), einen Vorgänger des heutigen Internets.

Kultur

- 14. Januar: In Berlin findet die Uraufführung von Lili Marleen (Regie: Rainer Werner Fassbinder) statt.

- 19. Januar: Der Mendelssohn-Bartholdy-Preis geht an Yu-Ching Lin und Wolfgang Manz.

- 22. Januar: Die Schriftstellerin Marguerite Yourcenar wird als erste Frau in die Académie française aufgenommen.

- 22. Januar: Der seit November 1980 in Deutschland lebende Schriftsteller und Germanist Lew Kopelew wird aus der Sowjetunion ausgebürgert.

- 13. Februar: Im Haus der Kunst (München) beginnt eine umfassende Ausstellung zum Werk Pablo Picassos (bis zum 20. April).

- 13. Februar: In Westfalenhalle in Dortmund läuft die Premiere von Pink Floyds „The Wall“.

- 13. Februar: Bei den Berliner Filmfestspielen werden Preise vergeben: der Goldene Bär geht an den spanischen Film Deprisa, Deprisa! von Carlos Saura, der Silberne Bär an den indischen Beitrag von Mrinal Sen Anatomie einer Hungersnot und den Schweizer Film das Boot ist voll von Markus Imhoof.

- 17. Februar: In Düsseldorf wird ein Denkmal zum 125. Todestag von Heinrich Heine eingeweiht.

- 19. Februar: In Düsseldorf wird Walter Jens mit dem mit 25.000 DM dotierten Heinrich-Heine-Preis ausgezeichnet, Martin Walser erhält die Heine-Medaille.

- 28. März: Eröffnung des Neubaus der Neuen Pinakothek in München.

- 8. April: In Neumünster wird der Hans-Fallada-Preis an den DDR-Autor Erich Loest vergeben.

- 10. April: Der Bundesfilmpreis (mit je 300.000 DM) geht an Jörg Graser (Der Mond ist nur a nackerte Kugel), Wim Wenders (Nick's Film – Lightning over water), Adolf Winkelmann (Jede Menge Kohle) und Walter Bockmayer und Rolf Buehrmann (Looping).

- 6. Mai: Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (25.000 DM) geht an Lew Kopelew.

- 13. Mai: Bei den 34. Internationalen Filmfestspielen in Cannes erhält der polnische Film „Der Mann aus Eisen“ die goldene Palme.

- 22. Mai: Bei einer Versteigerung in New York erzielt Pablo Picassos „Selbstporträt“ 12,2 Millionen DM.

- 29. Mai: In den Rheinhallen in Köln wird die Ausstellung Westkunst eröffnet.

- 1. Juni: Alf Schuler erhält den Kunstpreis der Böttcherstraße, Bremen (15.000 DM)

- 4. Juni: Der Maler Emil Schumacher erhält den Rubens-Preis, Siegen (10.000 DM)

- 12. Juni: Im Juni spielen in Köln beim Festival „Theater der Welt“, das erstmals stattfand, mehr als 30 Theatergruppen aus 15 Ländern (bis 26. Juni).

- 22. Juni: Der Schriftsteller Martin Walser erhält in Darmstadt den Georg-Büchner-Preis (20.000 DM).

- 17. Juli: Joachim Seyppel erhält in Minden den Kogge-Literaturpreis (10.000 DM).

- 16. August: In Berlin wird die Ausstellung „Preußen – Versuch einer Bilanz“ eröffnet (bis 15. November).

- 28. August: In Frankfurt am Main wird die Alte Oper wieder eröffnet.

- 19. September: Nach längerer Pause treten Simon & Garfunkel im Central Park gemeinsam auf, den Bürgermeister Ed Koch und die New Yorker Stadtverwaltung aus Kostengründen schließen wollen. Geschätzte 500.000 Zuschauer finden sich zum Concert in Central Park ein.

- 12. Oktober: Rudi Carrell persifliert erstmals in der ARD mit seiner Sendung Rudis Tagesshow die Tagesschau.

- Erstvergabe des Konrad-Lorenz-Preises

- Gründung der Royal Rangers in Deutschland

- Nationalpark Tara wird gegründet

- Eröffnung des Museo Chileno de Arte Precolombino

- Kunstausstellung Rundschau Deutschland

Gesellschaft

- 4. Januar: Der zwei Tage zuvor von der Polizei in Sheffield festgenommene Peter Sutcliffe gesteht im Verhör, der gesuchte Yorkshire Ripper zu sein. Der Serienmörder hat mindestens 13 Frauen getötet.

- 15. Januar: Der von den Roten Brigaden einen Monat lang gefangen gehaltene römische Richter Giovanni D’Urso wird freigelassen.

- 24. Februar: Die Verlobung von Prinz Charles und Lady Diana Spencer (Prinzessin Diana) wird bekanntgegeben.

- 14. Februar: Der Erzherzog von Luxemburg, Henri, heiratet die Exil-Kubanerin Maria Teresa Mestre.

- 20. März: Das Sport- und Erholungszentrum (SEZ), ein Prestigeobjekt der DDR, wird in Berlin eröffnet.

- 28. März: Ein Konzert der britischen Band The Who wird in der Rockpalast Nacht live im europäischen Fernsehen übertragen.

- 27. April: Der Ex-Beatle Ringo Starr heiratet in London die Schauspielerin Barbara Bach.

- 2. Mai: In Bonn wird das erste Frauenmuseum der Welt eröffnet.

- 22. Mai: Der als „Yorkshire-Ripper“ bekannt gewordene Peter Sutcliffe wird in London wegen 13-fachen Frauenmordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

- 21. Juli: In New York wird die Venezolanerin Irene Saez Conde zur Miss Universum gewählt.

- 29. Juli: Hochzeit von Prinz Charles und Lady Diana Spencer (Prinzessin Diana)

- 9. August: Ankündigung des Tuwat-Kongress in Berlin

- 25. November: Erster Gedenktag für die Opfer von Gewalt an Frauen (heute Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen)

Religion

- 1. Juni: Der Sektenführer Bhagwan Rajneesh zieht vom indischen Pune in die USA

- 14. September: Die Enzyklika Laborem exercens von Papst Johannes Paul II. befasst sich mit dem arbeitenden Menschen. Sie beschreibt Standpunkte zum Wert der Arbeit und der Beteiligung der Arbeitnehmer an Produktionsmitteln, Leitung und Ertrag eines Unternehmens auf der Basis der katholischen Soziallehre.

- 25. November: Papst Johannes Paul II. ernennt Joseph Kardinal Ratzinger (den späteren Papst Benedikt XVI.) zum Präfekten der Glaubenskongregation im Vatikan. Im Februar 1982 nimmt Ratzinger Abschied von seinem Amt als Erzbischof von München und Freising.

Sport

Einträge von Leichtathletik-Weltrekorden siehe unter der jeweiligen Disziplin unter Leichtathletik.

- 2. Januar: Im Dreiecksflug stellt der Deutsche Hans-Werner Grosse mit 1.306 km einen neuen Weltrekord im Segelfliegen auf.

- 6. Januar: Hubert Neuper gewinnt die Vierschanzentournee 1980/81

- 1. Februar: Mit einem 10:1-Erfolg über Schottland wird die deutsche Hockeynationalmannschaft der Damen Hallenhockey-Europameister.

- 7. Februar: Hartmut Weber läuft bei den deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften über 400 Meter mit 45,96 Sekunden einen neuen Weltrekord.

- 8. Februar: Bei der Viererbob-Weltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo stürzt der US-Amerikaner Jim Morgan tödlich.

- 8. Februar: Im Karaiskakis-Stadion in Piräus ereignet sich das schwerste Fußballunglück in Griechenland. Als Olympiakos Piräus mit 6:0 Toren gegenüber AEK Athen führt, versuchen Besucher das Stadion vorzeitig zu verlassen. Gestürzte Zuschauer an einem verschlossenen Tribünentor werden von nachfolgenden Personen zertrampelt. 21 Tote und 32 Verletzte sind zu bilanzieren.

- 15. März bis 17. Oktober: Austragung der 32. Formel-1-Weltmeisterschaft

- 5. April: Die deutschen Hockeydamen gewinnen in Buenos Aires den Weltmeistertitel (4:2 gegen die Niederlande).

- 11. April: Larry Holmes gewinnt seinen Boxkampf und Weltmeistertitel im Schwergewicht gegen Trevor Berbick im Caesars Palace, Las Vegas, Nevada, USA, durch Sieg nach Punkten.

- 26. April bis 16. August: Austragung der 33. FIM-Motorrad-Straßenweltmeisterschaft

- 2. Mai: Eintracht Frankfurt gewinnt den DFB-Pokal.

- 17. Mai: Der Frankfurt-Marathon wird als erster Stadtmarathon in Deutschland gestartet.

- 24. Mai: Eberhard Gienger wird Europameister am Reck, er erhält dabei dreimal die 10,0.

- 12. Juni: Larry Holmes gewinnt seinen Boxkampf und Weltmeistertitel im Schwergewicht gegen Leon Spinks in der Joe Louis Arena, Detroit, USA, durch technischen K. o.

- Schwimmeuropameisterschaften in Split, Kroatien.

- 25. Juni: Der Dressurreiter Josef Neckermann (sechs Olympiamedaillen, sechs Europa- und drei Weltmeistertitel) erklärt seinen Rücktritt vom aktiven Sport.

- 21. Juli: Sri Lanka wird Full Member der International Cricket Conference (dem heutigen International Cricket Council, ICC).

- 17. Oktober: Nelson Piquet wird zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister.

- 6. November: Larry Holmes gewinnt seinen Boxkampf und Weltmeistertitel im Schwergewicht gegen Renaldo Snipes in der Civic Arena, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, durch technischen K. o.

Katastrophen

- 27. Januar: Die am Tag zuvor in Brand geratene Passagierfähre Tampomas II geht in der Javasee unter. Von den mutmaßlich mehr als 1.200 auf dem Schiff befindlichen Personen können 672 gerettet werden, 147 Tote werden geborgen, 373 namentlich bekannte Menschen bleiben nach dem Seeunfall vermisst.

- 14. Februar: Bei einem Brand in einer Diskothek in Dublin sterben 49 Menschen.

- 6. Juni: Im indischen Bundesstaat Bihar kommen bei einem Eisenbahnunglück 235 Menschen ums Leben.

- 11. Juni: Zugunglück von Erfurt-Bischleben. 14 Menschen kamen ums Leben.

- 11. Juni: Erdbeben der Stärke 6,7 in Iran, ca. 3.000 Tote

- 17. Juli: Das Hotel Hyatt Regency Crown Center in Kansas City (Missouri) wird Schauplatz einer Katastrophe. Bei einem Tanzwettbewerb stürzen zwei Verbindungsgänge voller Menschen in die dicht belebte Hotellobby herab. 114 Menschen sterben und über 200 werden verletzt. Ursache ist ein Baumangel.

- 28. Juli: Erdbeben der Stärke 7,1 in Iran, ca. 1.500 Tote

- 22. August: Auf dem Far-Eastern-Air-Transport-Flug 103 von Taipeh nach Kaohsiung (Taiwan) bricht nach einer explosiven Dekompression die Boeing 737-200 in der Luft auseinander; alle 110 Insassen kommen ums Leben.

- 19. September: Das Flusspassagierschiff „Sobral Santor“ (Brasilien) kentert auf dem Amazonas. 300 Menschen sterben.

- 1. Dezember: Beim Inex-Adria-Aviopromet-Flug 1308 prallt eine McDonnell Douglas MD-80 der jugoslawischen Inex Adria Aviopromet während des Landeanflugs auf Ajaccio, Korsika, Frankreich gegen den Berg San Pietro; alle 180 Personen an Bord sterben.

Kleinere Unglücksfälle sind in den Unterartikeln von Katastrophe und in der Liste von Katastrophen aufgeführt.

Remove ads

Wissenschaftspreise

Nobelpreise

- Physik: Nicolaas Bloembergen, Arthur L. Schawlow und Kai Manne Siegbahn

- Chemie: Fukui Ken’ichi und Roald Hoffmann

- Medizin: Roger Sperry, David H. Hubel und Torsten N. Wiesel

- Literatur: Elias Canetti

- Friedensnobelpreis: Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR)

- Wirtschaftswissenschaft: James Tobin

Turing Award

- Edgar F. Codd, für die Theorie und Praxis der Datenbankmanagementsysteme, speziell Relationale Datenbanken, die er in einer Serie von Papers um A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks entwickelt hat, womit er die Grundlagen für weitere Forschungen zu Datenbanksprachen, Abfrage-Subsystemen, Datenbanksemantik, Locking und Recovery und inferenzielle Datenanalyse legte.

Alternative Nobelpreise

- Mike Cooley, für Produkt-Design und sein theoretisches und praktisches Engagement für eine sozial nützliche Produktion

- Bill Mollison, Erfinder der Permakultur

- Patrick van Rensburg/Education with Production für die Entwicklung vorbildlicher Bildungsmodelle für die Mehrheit der Menschen der Dritten Welt

Remove ads

Musik

- MTV geht auf Sendung. Das erste Video ist Video Killed the Radio Star von The Buggles

- Die Metal-Band Metallica wird am 28. Oktober 1981 in Kalifornien gegründet.

- Bucks Fizz gewinnen am 4. April in Dublin mit dem Lied Making Your Mind Up für Großbritannien die 26. Auflage des Eurovision Song Contest

- Liste der Nummer-eins-Hits in Deutschland (1981)

- Van Halen bringen Fair Warning heraus

Geboren

Januar

- 1. Januar: Yacine Abdessadki, französisch-marokkanischer Fußballspieler

- 1. Januar: William Jonas Armstrong, irischer Schauspieler

- 1. Januar: Zsolt Baumgartner, ungarischer Automobilrennfahrer

- 1. Januar: Hüzeyfe Doğan, deutscher Fußballspieler

- 1. Januar: Mladen Petrić, Fußballspieler

- 2. Januar: Maximiliano Rodríguez, argentinischer Fußballspieler

- 2. Januar: Hanno Balitsch, deutscher Fußballspieler

- 2. Januar: Marielle Bohm, deutsche Handballspielerin und -trainerin

- 3. Januar: Eli Manning, US-amerikanischer American-Football-Spieler

- 3. Januar: Cristian Deville, italienischer Skirennläufer

- 4. Januar: Mohamed Abdel Aziz, ägyptischer Straßenradrennfahrer

- 4. Januar: Silvy de Bie, belgische Sängerin

- 4. Januar: Hitomi Obara, japanische Ringerin († 2025)

- 4. Januar: Zhang Jiewen, chinesische Badmintonspielerin

- 5. Januar: deadmau5, kanadischer Musikproduzent

- 5. Januar: Matthias Rauh, deutscher Handballspieler

- 6. Januar: Mike Jones, US-amerikanischer Rapper

- 6. Januar: Markus Bollmann, deutscher Fußballspieler

- 6. Januar: Rinko Kikuchi, japanische Schauspielerin

- 6. Januar: Jérémie Renier, belgischer Theater- und Filmschauspieler

- 7. Januar: Ania Dąbrowska, polnische Popmusikerin

- 7. Januar: Szymon Marciniak, polnischer Fußballschiedsrichter

- 7. Januar: Edison Miranda, kolumbianischer Boxer

- 7. Januar: Alex Auld, Eishockeyspieler

- 8. Januar: Andrea Capone, italienischer Fußballspieler

- 8. Januar: Michael Creed, US-amerikanischer Radrennfahrer

- 8. Januar: Szabolcs Zempléni, ungarischer Hornist

- 9. Januar: Julia Dietze, deutsche Schauspielerin

- 9. Januar: David Lukáš, tschechischer Komponist und Dirigent

- 9. Januar: Euzebiusz Smolarek, polnischer Fußballspieler

- 9. Januar: Emanuele Sella, italienischer Radrennfahrer

- 9. Januar: Ronny Heer, Nordischer Kombinierer aus der Schweiz

- 10. Januar: David Aganzo Méndez, spanischer Fußballspieler

- 10. Januar: Nasri Tony Atweh, kanadischer Musiker und Musikproduzent

- 10. Januar: Janina-Kristin Götz, deutsche Schwimmerin

- 10. Januar: Jared Kushner, US-amerikanischer Immobilienentwickler, Medienunternehmer, Finanzinvestor und Politikberater

- 10. Januar: Kristinn Magnússon, isländischer Skirennläufer

- 11. Januar: Benjamin Auer, deutscher Fußballspieler

- 11. Januar: Jamelia, britische R&B-Sängerin

- 11. Januar: Per Sandström, schwedischer Handballtorwart

- 12. Januar: Jonathan Arnott, englischer Politiker

- 12. Januar: Pierre Lamely, deutscher Politiker

- 14. Januar: Maren Baumbach, deutsche Handballspielerin

- 15. Januar: Dylan Armstrong, kanadischer Kugelstoßer

- 15. Januar: Howie Day, US-amerikanischer Sänger und Songschreiber

- 15. Januar: El Hadji Diouf, senegalesischer Fußballspieler

- 15. Januar: Vanessa Henke, deutsche Tennisspielerin

- 15. Januar: Marcin Matkowski, polnischer Tennisspieler

- 15. Januar: Pitbull, US-amerikanischer Rapper

- 16. Januar: Samuel Ackermann, Schweizer Schauspieler, Regisseur, Filmeditor und Autor

- 16. Januar: Martin Andersson, schwedischer Fußballspieler

- 16. Januar: Viktoria Como, deutsche Handballspielerin und -trainerin

- 16. Januar: Marta Roure Besolí, andorranische Sängerin

- 17. Januar: Thierry Ascione, französischer Tennisspieler

- 17. Januar: Chris Landman, niederländischer Dartspieler

- 17. Januar: Christophe Riblon, französischer Radrennfahrer

- 17. Januar: Michael Weiss, österreichischer Mountainbike- und Straßenradrennfahrer

- 18. Januar: Otgonbayar Ershuu, mongolischer Künstler

- 18. Januar: Knud Riepen, deutscher Schauspieler

- 18. Januar: Antje Traue, deutsche Schauspielerin

- 18. Januar: Daniel Zillmann, deutscher Schauspieler

- 19. Januar: Ahmed Ammi, marokkanischer Fußballspieler

- 19. Januar: Luis Óscar González, argentinischer Fußballspieler

- 19. Januar: Asier del Horno, spanischer Fußballspieler

- 19. Januar: Florian Wisotzki, deutscher Handballspieler

- 20. Januar: Dotun Akinsanya, nigerianischer Badmintonspieler

- 20. Januar: Owen Hargreaves, kanadischer Fußballspieler mit englischem Pass

- 20. Januar: Ivonne Schönherr, deutsche Schauspielerin und Model

- 21. Januar: Marko Babić, kroatischer Fußballspieler

- 21. Januar: Ivan Ergić, serbisch-australisch-schweizerischer Fußballspieler

- 21. Januar: Roberto Guana, italienischer Fußballspieler

- 21. Januar: Dany Heatley, Eishockeyspieler

- 22. Januar: Denise la Bouche, deutsche Pornodarstellerin

- 22. Januar: Willa Ford, US-amerikanische Popsängerin

- 22. Januar: Beverley Mitchell, US-amerikanische Schauspielerin

- 22. Januar: Ben Moody, US-amerikanischer Songwriter, Produzent und Gitarrist

- 22. Januar: Guy Wilks, britischer Rallyefahrer

- 23. Januar: Julia Jones, US-amerikanische Schauspielerin

- 25. Januar: Charlie Bewley, britischer Schauspieler

- 25. Januar: Alicia Keys, US-amerikanische R&B- und Soulsängerin

- 25. Januar: Tim Kruger, deutscher Pornodarsteller († 2025)

- 25. Januar: Clara Morgane, französische Pornodarstellerin und Sängerin

- 25. Januar: Bianca Rech, deutsche Fußballspielerin

- 26. Januar: Richard Antinucci, US-amerikanischer Automobilrennfahrer

- 26. Januar: Lisa Antoni, österreichische Musicaldarstellerin

- 26. Januar: Gustavo Dudamel, venezolanischer Dirigent

- 26. Januar: Svetlana Ognjenović, serbische Handballspielerin

- 26. Januar: Leandro Daniel Somoza, argentinischer Fußballspieler

- 26. Januar: Nina Ritter, deutsche Eishockeyspielerin

- 27. Januar: Alicia Molik, australische Tennisspielerin

- 28. Januar: Patrick Mtiliga, dänischer Fußballspieler

- 28. Januar: André Muff, Schweizer Fußballspieler

- 28. Januar: Thomas Schlieter, deutscher Fußballspieler

- 28. Januar: Elijah Wood, US-amerikanischer Schauspieler

- 29. Januar: Thomas Broich, deutscher Fußballspieler

- 29. Januar: Alex Figge, US-amerikanischer Automobilrennfahrer

- 29. Januar: Jonny Lang, Musiker aus dem Bereich des Blues und Bluesrock

- 30. Januar: Dimitar Berbatow, bulgarischer Fußball-Stürmer

- 30. Januar: Afonso Alves Martins Jr., brasilianischer Fußballspieler

- 31. Januar: Amrita Arora Ladak, indische Filmschauspielerin

- 31. Januar: Mohamed Mokrani, französisch-algerischer Handballspieler

- 31. Januar: Justin Timberlake, US-amerikanischer Popstar

- 31. Januar: Antal Zalai, ungarischer Geiger

Februar

- 1. Februar: Lena Gorelik, deutsche Journalistin

- 1. Februar: Gustaf Norén, Sänger der schwedischen Rockband Mando Diao

- 3. Februar: Ingrid Rumpfhuber, österreichische Skirennläuferin

- 3. Februar: Vincent Humbert, französischer Autor († 2003)

- 4. Februar: Paulien van Deutekom, niederländische Eisschnellläuferin († 2019)

- 4. Februar: Tommy Finke, deutscher Musiker und Komponist

- 4. Februar: Jason Kapono, US-amerikanischer Basketballspieler

- 4. Februar: Marcus Steegmann, deutscher Fußballspieler

- 4. Februar: Johan Vansummeren, belgischer Radrennfahrer

- 4. Februar: Victor Wainwright, US-amerikanischer Blues- und Boogie-Woogie-Musiker

- 5. Februar: Crystle Lightning, kanadische Schauspielerin,

- 5. Februar: Pape Thiaw, senegalesischer Fußballspieler

- 6. Februar: Ari Pekka Ahonen, finnischer Eishockeytorwart

- 7. Februar: Friederike Sipp, deutsche Schauspielerin

- 8. Februar: Tjark Bernau, deutscher Schauspieler und Regisseur

- 8. Februar: Sebastian Preiß, deutscher Handballspieler

- 9. Februar: Tom Hiddleston, britischer Schauspieler

- 10. Februar: Franziska Christine Aufdenblatten, Schweizer Skirennfahrerin

- 10. Februar: Cho Yeo-jeong, südkoreanische Schauspielerin

- 10. Februar: Dimitrios Tzimourtos, griechischer Handballspieler

- 11. Februar: Aritz Aduriz, spanischer Fußballspieler

- 11. Februar: Kelly Rowland, US-amerikanische R&B-Sängerin

- 12. Februar: Stuart Benson, britischer Bobfahrer

- 12. Februar: Raúl Entrerríos, spanischer Handballspieler

- 12. Februar: Mareike Lindenmeyer, deutsche Schauspielerin

- 13. Februar: Anna Athanasiadou, griechische Gewichtheberin

- 13. Februar: Liam Miller, irischer Fußballspieler († 2018)

- 13. Februar: Ljubo Miličević, australischer Fußballspieler

- 13. Februar: Stefan Nebel, deutscher Motorradrennfahrer

- 13. Februar: Eifion Lewis-Roberts, walisischer Rugbyspieler

- 13. Februar: Marina Schuck, deutsche Kanutin

- 14. Februar: Matteo Brighi, italienischer Fußballspieler

- 14. Februar: Randy De Puniet, französischer Motorradrennfahrer

- 16. Februar: Olivier Deschacht, belgischer Fußballspieler

- 16. Februar: Jay Howard, britischer Automobilrennfahrer

- 16. Februar: Susanna Kallur, schwedische Leichtathletin

- 16. Februar: Jenny Kallur, schwedische Leichtathletin

- 17. Februar: Paris Hilton, Fotomodell, Unternehmerin und Entertainerin

- 17. Februar: Bernhard Eisel, österreichischer Radrennfahrer

- 17. Februar: Joseph Gordon-Levitt, US-amerikanischer Schauspieler

- 18. Februar: Peng Bo, chinesischer Wasserspringer

- 19. Februar: Julia Domenica, deutsche Schauspielerin

- 19. Februar: Christian Lusch, deutscher Sportschütze

- 19. Februar: Tina Pisnik, slowenische Tennisspielerin

- 20. Februar: Adrian Lamo, US-amerikanischer Hacker († 2018)

- 20. Februar: Elisabeth Görgl, österreichische Skirennläuferin

- 21. Februar: Maik Hammelmann, deutscher Handballspieler, -trainer und -manager

- 21. Februar: Floor Jansen, niederländische Sängerin

- 22. Februar: Chakuza, österreichischer Rapper

- 23. Februar: Jan Böhmermann, deutscher Satiriker, Hörfunk- und Fernsehmoderator

- 23. Februar: Richard Jareš, tschechischer Eishockeyspieler

- 23. Februar: Christian Schöne, deutscher Handballspieler

- 24. Februar: Jonas Andersson, schwedischer Eishockeyspieler

- 24. Februar: Timo Bernhard, deutscher Automobilrennfahrer

- 24. Februar: Lleyton Hewitt, australischer Tennisspieler

- 24. Februar: Mauro Damián Rosales, argentinischer Fußballer

- 24. Februar: Georg Späth, deutscher Skispringer

- 24. Februar: Jean de Villiers, südafrikanischer Rugbyspieler

- 25. Februar: Pacome Assi, französischer Kickboxer

- 25. Februar: Maik Wagefeld, deutscher Fußballspieler

- 26. Februar: Märt Avandi, estnischer Schauspieler

- 26. Februar: Johnathan Wendel, US-amerikanischer Computerspieler

- 27. Februar: Stefanie Böhler, deutsche Skilangläuferin

- 27. Februar: Evi Goffin, belgische Sängerin

- 27. Februar: Josh Groban, US-amerikanischer Popstar mit klassisch ausgebildeter Stimme (Bariton)

- 28. Februar: Anke Kühn, deutsche Hockeyspielerin

März

- 1. März: Adam LaVorgna, US-amerikanischer Schauspieler

- 1. März: Thomas Pötz, österreichischer Musiker, Filmkomponist, Sounddesigner und Filmtonmeister

- 1. März: Will Power, australischer Automobilrennfahrer

- 2. März: Bryce Dallas Howard, US-amerikanische Schauspielerin

- 3. März: Ed Carpenter, US-amerikanischer Automobilrennfahrer

- 3. März: Tobias Forge, schwedischer Rockmusiker

- 3. März: Lil’ Flip, US-amerikanischer Rapper

- 3. März: Justin Gabriel, US-amerikanischer Wrestler

- 3. März: Ārash Miresmāeli, iranischer Judoka

- 3. März: László Nagy, ungarischer Handballspieler

- 3. März: Oliver Rudin, Schweizer Dirigent, Sänger und Komponist

- 3. März: Mark-Alexander Solf, deutscher Schauspieler, Autor und Arzt

- 4. März: Turid Arndt, deutsche Handballtorfrau

- 4. März: Maike von Bremen, deutsche Fernsehschauspielerin

- 5. März: Cristobal Arreola, US-amerikanischer Schwergewichtsboxer

- 5. März: Christian Knees, deutscher Radrennfahrer

- 6. März: Edgar Fonseca, kolumbianischer Radrennfahrer

- 6. März: Zlatan Muslimović, bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler

- 6. März: Tobias Schröder, deutscher Handballspieler

- 7. März: Kanga Gauthier Akalé, ivorischer Fußballspieler

- 8. März: Jonas Solberg Andersen, norwegischer Eishockeyspieler

- 8. März: Pablo Fernando Aurrecochea Medina, uruguayischer Fußballspieler

- 8. März: Michael Beauchamp, australischer Fußballspieler

- 8. März: Timo Boll, deutscher Tischtennisspieler

- 8. März: David Kreiner, österreichischer Nordischer Kombinierer

- 8. März: Pirjo Muranen, finnische Skilangläuferin

- 8. März: Joost Posthuma, niederländischer Radrennfahrer

- 8. März: Xu Yuanyuan, chinesische Schachspielerin

- 9. März: Nikky Blond, ungarische Pornodarstellerin

- 9. März: Goran Rubil, kroatischer Fußballspieler

- 10. März: Laura Rudas, österreichische Politikerin

- 10. März: Samuel Eto’o, kamerunischer Fußballspieler

- 11. März: Ruhal Ahmed, saß zwei Jahre ohne Anklage in Guantanamo, Folteropfer

- 11. März: David Anders, US-amerikanischer Schauspieler

- 11. März: Cem-Ali Gültekin, deutscher Schauspieler und Komiker

- 11. März: Matthias Schweighöfer, deutscher Schauspieler

- 13. März: Benjamin Chatton, deutscher Handballspieler und -manager

- 13. März: Stephen Maguire, schottischer Snookerspieler

- 14. März: Ivanka Brekalo, deutsch-kroatische Schauspielerin

- 14. März: Martina Eisenreich, deutsche Violinistin, Filmkomponistin und Musikproduzentin

- 14. März: Judith Lefeber, deutsche Sängerin

- 14. März: Toyoko Takahashi, japanische Schauspielerin

- 15. März: Gaby Diana Ahrens, namibische Sportschützin

- 15. März: Young Buck, US-amerikanischer Rapper

- 15. März: Mikael Forssell, finnischer Fußballspieler

- 15. März: Brice Guyart, französischer Florettfechter

- 15. März: Tamás Hajnal, ungarischer Fußballspieler

- 15. März: Judith Hoersch, deutsche Schauspielerin

- 16. März: Hannes Aigner, österreichischer Fußballspieler

- 17. März: Aaron Baddeley, australischer Profigolfer

- 17. März: Mads Øris Nielsen, dänischer Handballspieler

- 17. März: Leandro Atílio Romagnoli, argentinischer Fußballspieler

- 17. März: Stephanie Subke, österreichische Handballspielerin

- 18. März: Faruk Atalay, türkischer Fußballspieler

- 18. März: Lina Andersson, schwedische Skilangläuferin

- 18. März: Fabian Cancellara, Schweizer Radrennfahrer

- 18. März: Jang Nara, südkoreanische Sängerin und Schauspielerin

- 18. März: Tom Starke, deutscher Fußballspieler

- 19. März: Daniel Brack, deutscher Handballspieler

- 19. März: Bastian Steger, deutscher Tischtennisspieler

- 20. März: Thomas Augustinussen, dänischer Fußballspieler

- 20. März: Ian Murray, schottischer Fußballspieler

- 22. März: Stephan Kling, deutscher Fußballspieler

- 22. März: Imre Szabics, ungarischer Fußballspieler

- 23. März: Stefan Ruppe, deutscher Schauspieler

- 23. März: Giuseppe Sculli, italienischer Fußballspieler

- 24. März: Orestes Júnior Alves, brasilianischer Fußballspieler

- 24. März: Anna Brüggemann, deutsche Schauspielerin

- 24. März: Patrick Fabio Maxime Kisnorbo, italienisch-australischer Fußballspieler

- 24. März: Maria Koschny, deutsche Synchronsprecherin

- 24. März: Gary Paffett, englischer Automobilrennfahrer

- 24. März: Paweł Szaniawski, polnischer Radrennfahrer

- 25. März: José de Armas, venezolanischer Tennisspieler

- 25. März: Philipp Burger, Sänger und Frontmann der Südtiroler Band Frei.Wild

- 26. März: Maxi Arland, deutscher Musiker und Moderator

- 26. März: Zayar Thaw, birmanischer Politiker, Hip-Hop-Künstler und Dissident († 2022)

- 27. März: Martin Abentung, österreichischer Rennrodler

- 27. März: Cacau, deutscher Fußballspieler

- 28. März: Grazielle Pinheiro Nascimento, brasilianische Fußballspielerin

- 28. März: Julia Stiles, US-amerikanische Schauspielerin

- 29. März: Nadine Härdter, deutsche Handballspielerin

- 29. März: Jlloyd Samuel, Fußballspieler aus Trinidad und Tobago († 2018)

- 30. März: Katy Mixon, US-amerikanische Schauspielerin

- 30. März: Fabian van Olphen, niederländischer Handballspieler

- 30. März: Alen Škoro, bosnischer Profifußballspieler

- 31. März: Benjamin Adrion, deutscher Fußballspieler

- 31. März: Monika Augustin-Vogel, Schweizer Leichtathletin

- 31. März: Ryan Bingham, US-amerikanischer Countrymusiker

- 31. März: Thelma Buabeng, deutsche Schauspielerin

April

- 1. April: Dmitri Nikolajewitsch Archipow, russischer Freestyle-Skifahrer

- 1. April: Sontje Peplow, deutsche Schauspielerin

- 1. April: Bjørn Einar Romøren, norwegischer Skispringer

- 1. April: Hannah Spearritt, britische Schauspielerin und Sängerin

- 4. April: Rubén Felgaer, argentinischer Schachspieler

- 5. April: Tom Riley, britischer Schauspieler

- 5. April: Lucy Scherer, deutsche Musicaldarstellerin

- 5. April: Thomas Blaschek, deutscher Hürdensprinter

- 6. April: Özcan Coşar, deutscher Comedian, Kabarettist, Podcaster, Moderator und Schauspieler

- 6. April: Eliza Coupe, US-amerikanische Schauspielerin

- 6. April: Sheldon Aitana Lawrence, jamaikanischer Dancehall-DJ

- 6. April: Lucas Matías Licht, argentinischer Fußballspieler

- 6. April: Jarret Thomas, US-amerikanischer Snowboarder

- 7. April: Chris Ardoin, US-amerikanischer Musiker

- 9. April: Moran Atias, israelische Fernseh- und Filmschauspielerin

- 9. April: Andrea Micheletti, italienischer Dartspieler

- 9. April: Matthias Schriefl, deutscher Jazztrompeter, Multiinstrumentalist und Komponist

- 10. April: Kristin Kartheuser, deutsche Handballspielerin

- 10. April: Liz McClarnon, britische Sängerin

- 10. April: Yves V, belgischer DJ und Produzent

- 11. April: Alessandra Ambrosio, brasilianisches Topmodel

- 11. April: Jerome James, belizischer Fußballspieler

- 11. April: Motsi Mabuse, südafrikanische Tänzerin

- 11. April: Matt Ryan, britischer Schauspieler

- 11. April: Teo Yoo, südkoreanischer Schauspieler

- 12. April: Nicolás Andrés Burdisso, argentinischer Fußballspieler

- 12. April: Tulsi Gabbard, US-amerikanische Politikerin

- 13. April: Jimmie Augustsson, schwedischer Fußballspieler

- 13. April: Jennifer Meier, deutsche Fußballspielerin

- 13. April: Matjaž Mlakar, slowenischer Handballspieler

- 13. April: Martin Pohl, deutscher Fußballspieler

- 15. April: Andrés Nicolás d’Alessandro, argentinischer Fußballspieler

- 15. April: Picco von Groote, deutsche Schauspielerin

- 15. April: Hannes Wolf, deutscher Fußballtrainer

- 16. April: Anastasios Agritis, griechischer Fußballspieler

- 17. April: Luca Denicolà, Schweizer Fußballspieler

- 17. April: Laura U. Klemke, deutsche Gitarristin

- 18. April: Hannes Amesbauer, österreichischer Politiker

- 18. April: Sol Gabetta, argentinische Cellistin und Fernsehmoderatorin

- 18. April: Maxim Iglinski, kasachischer Radrennfahrer

- 19. April: Hayden Christensen, kanadischer Schauspieler

- 19. April: Catalina Sandino Moreno, kolumbianische Schauspielerin

- 20. April: Michel Abdollahi, iranischer Conférencier, Performance-Künstler, Maler und Literat

- 20. April: Alexander Stevens, deutsch-britischer Rechtsanwalt und Schauspieler

- 21. April: Gerd-Elin Albert, norwegische Handballspielerin

- 21. April: Lina Beckmann, deutsche Schauspielerin

- 21. April: Wissem Hmam, tunesischer Handballspieler und -trainer

- 21. April: Florin Zalomir, rumänischer Fechter († 2022)

- 22. April: Jessica Tatti, deutsche Politikerin

- 22. April: Linda Teuteberg, deutsche Politikerin

- 23. April: Seka Aleksić, serbische Folksängerin

- 23. April: Hiroaki Ishiura, japanischer Automobilrennfahrer

- 24. April: Chen Li-ju, taiwanische Bogenschützin

- 24. April: Andrija Delibašić, montenegrinischer Fußballspieler († 2025)

- 24. April: Marie Friederike Schöder, deutsche Sopranistin

- 25. April: Felipe Massa, brasilianischer Formel-1-Rennfahrer

- 25. April: Anja Pärson, schwedische Skirennläuferin

- 26. April: Matthieu Delpierre, französischer Fußballspieler

- 26. April: Caro Emerald, niederländische Pop- und Jazzsängerin

- 26. April: Teresa Weißbach, deutsche Schauspielerin

- 27. April: Magnus Andersson, schwedischer Fußballspieler

- 27. April: Sandy Mölling, deutsche Popsängerin

- 28. April: Jessica Alba, US-amerikanische Schauspielerin

- 28. April: Ilary Blasi, italienische Schauspielerin und Fotomodell

- 28. April: Michael Ferrante, australischer Fußballspieler

- 29. April: Juliette Ah-Wan, Badmintonspielerin von den Seychellen

- 29. April: Jay Smith, schwedischer Sänger

- 30. April: Kristin Størmer Steira, norwegische Skilangläuferin

Mai

- 1. Mai: Manuel Alcides Acosta, panamaischer Baseballspieler

- 1. Mai: Aljaksandr Hleb, weißrussischer Fußballspieler

- 1. Mai: Mirko Venturi, italienischer Automobilrennfahrer

- 2. Mai: Tiago, portugiesischer Fußballspieler

- 3. Mai: Charlie Brooks, britische Schauspielerin

- 3. Mai: Masha Tokareva, deutsch-russische Schauspielerin

- 5. Mai: Craig David, britischer R&B-Sänger

- 5. Mai: Mariano González, argentinischer Fußballspieler

- 6. Mai: Guglielmo Stendardo, italienischer Fußballspieler

- 7. Mai: Stefan Räpple, deutscher Psychologischer Berater und Politiker

- 8. Mai: Stephen Amell, kanadischer Schauspieler

- 8. Mai: Andrea Barzagli, italienischer Fußballspieler

- 9. Mai: Oliver Zaugg, Schweizer Radrennfahrer

- 10. Mai: Péter Ács, ungarischer Schachmeister

- 10. Mai: Aniekan Archibong, nigerianischer Basketballspieler

- 10. Mai: Arkadiusz Gołaś, polnischer Volleyballspieler († 2005)

- 10. Mai: Humberto Suazo, chilenischer Fußballspieler

- 11. Mai: Austin O’Brien, US-amerikanischer Filmschauspieler

- 12. Mai: Anna Gadt, polnische Jazzsängerin

- 12. Mai: Alexander Trost, deutscher Handballspieler

- 12. Mai: Astrix, israelischer Progressive- & Psytrance-DJ und -Produzent

- 13. Mai: Greg Amadio, kanadischer Eishockeyspieler

- 13. Mai: Asmir Avdukić, bosnischer Fußballspieler

- 13. Mai: Fabiana Diniz, brasilianische Handballspielerin

- 13. Mai: Nicolás Frutos, argentinischer Fußballspieler

- 13. Mai: Sunny Leone, indisch-kanadische Schauspielerin und ehemalige Pornodarstellerin

- 13. Mai: Matías Lequi, italienisch-argentinischer Fußballspieler

- 13. Mai: Rebecka Liljeberg, schwedische Schauspielerin

- 14. Mai: Antti Aarnio, finnischer Eishockeyspieler

- 14. Mai: Björn Andrae, deutscher Volleyballspieler

- 14. Mai: Simon Eckert, deutscher Schauspieler

- 14. Mai: Júlia Sebestyén, ungarische Eiskunstläuferin

- 15. Mai: Myriam Abdelhamid, französische Sängerin

- 15. Mai: Ben, deutscher Sänger

- 16. Mai: Joseph Morgan, britischer Schauspieler

- 17. Mai: Krisztina Ádám, ungarische Badmintonspielerin

- 17. Mai: Pasi Ahonen, finnischer Skispringer

- 17. Mai: Vladan Grujić, bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler

- 17. Mai: Jan-Fiete Buschmann, deutscher Handballspieler

- 17. Mai: Cosma Shiva Hagen, deutsche Schauspielerin

- 17. Mai: Katrin Kliehm, deutsche Fußballspielerin

- 17. Mai: Schiri Maimon, israelische Sängerin

- 18. Mai: Christa Schäpertöns, deutsche Fußballspielerin

- 19. Mai: Roger Aiken, irischer Radrennfahrer

- 19. Mai: Luciano Figueroa, argentinischer Fußballspieler

- 19. Mai: Sina Schielke, deutsche Leichtathletin