상위 질문

타임라인

채팅

관점

고려사

조선 전기에 편찬된 고려 왕조의 역사를 저술한 역사서 위키백과, 무료 백과사전

Remove ads

고려사(高麗史)는 조선 전기에 편찬된 고려 왕조의 역사를 저술한 역사서이며 기전체(紀傳體)로 된 고려 왕조의 정사(正史)이다.

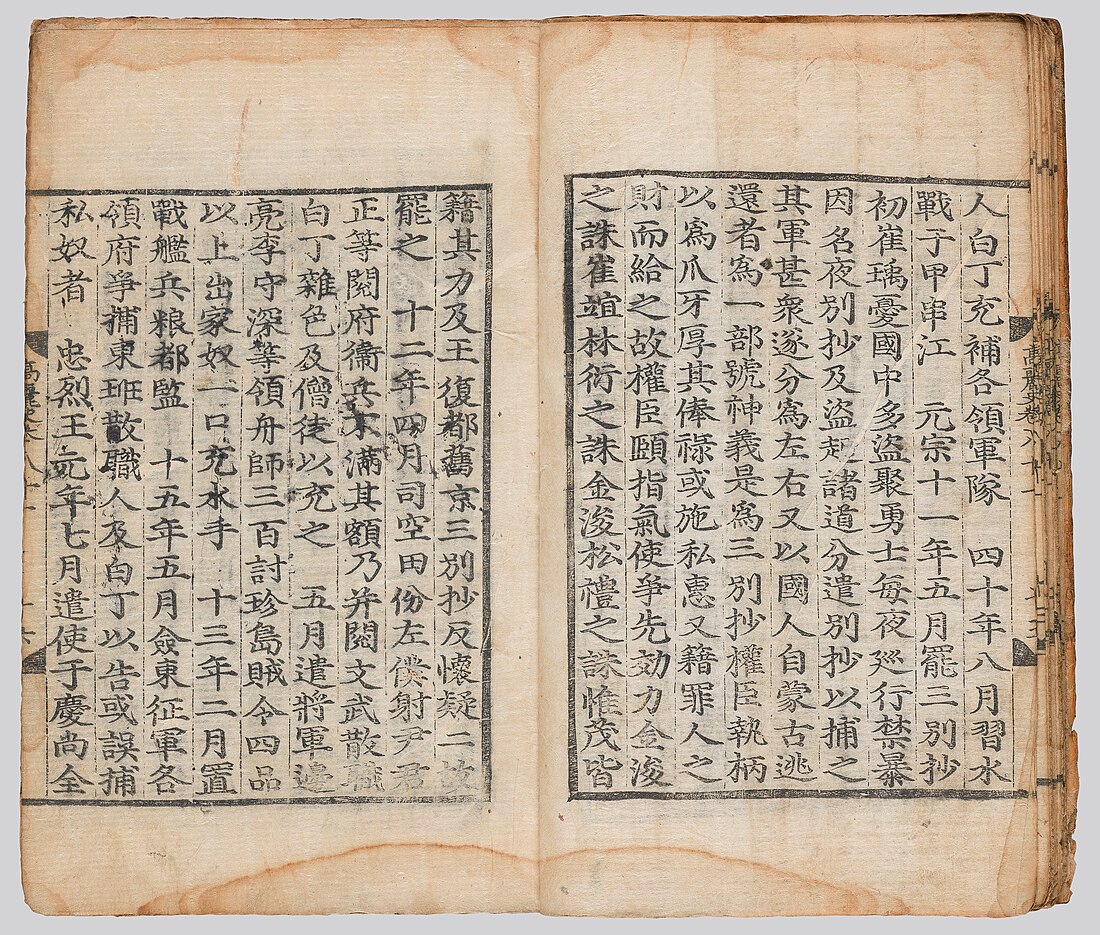

국립중앙박물관 소장본

개요

1392년부터 1451년까지 60여년에 걸쳐 작성과 수정을 반복하여 편찬되었으며, 34명의 국왕이 다스린 474년의 각종 사건과 각 시대별 인물에 대한 내용을 담았으며, 후세에 지침이 될 만한 정치적 근거로서 조선을 건국한 주도 세력인 사대부들의 역사관을 담고 있다. 고려 왕의 기록은 본기(本紀)에 포함하지 않고 세가(世家)에 작성하여 격하하였다.

편찬 과정

요약

관점

편찬 목적

《고려사》 편찬 작업은 고려 시대의 국왕과 군신들의 행적과 자취를 참고하여 새로운 조선의 통치에 적극적으로 이용하려는 목적에서 만든 것이다. 원래는 편년체로 서술하였으나, 이후 기전체의 서술방식을 채택하였다. 《고려사》는 관찬사서이며, 이후 조선의 역사서 편찬의 모범이 되었다. 또한 조선 건국을 정당화하고 무신정권기로부터 우왕, 창왕 시대의 폐정을 경계하여 교훈을 얻고자 하였다.

편찬 및 개수 과정

조선을 건국한 이성계의 명에 따라 1392년(태조 1년) 10월 13일, 정도전, 정총, 박의중, 윤소종에게 명하여 수찬하게 한 것이 처음이다. 1395년(태조 4년)에 고려 태조로부터 마지막 공양왕에 이르기까지 총 37권의 《고려사》를 편찬하였다. 이때 편찬된 책이 《고려국사》인데 현재는 전해지지 않는다.

1414년(태종 14년), 《고려국사》에 공민왕 이후 고려 말기의 일이 잘못 기록된 것을 고치기 위하여 하윤, 남재, 변계량으로 하여금 개수하도록 하였다. 그러나 1416년(태종 16년) 하윤이 죽어 편찬이 중단되었다.

1419년(세종 1년), 세종은 유관과 변계량에게 개수 작업을 할 것을 명하였고, 1423년(세종 5년) 다시 개수하게 하였는데, 《고려실록》에 쓰인 고려 국왕의 묘호와 시호를 그대로 사용할 것과, 정도전의 편향된 시각으로 저술된 부분에 대하여 전면적인 개수를 명하였다.

(중략)

“

- 오늘 사필(史筆)을 잡는 자가 이에 성인이 취하고 버리신 본지를 엿보지 못할 바엔

- 다만 마땅히 사실에 의거하여 바르게 기록하면, 찬미하고 비난할 것이 스스로 나타나서

- 족히 후세에 전하고 신빙할 수 있을 것이니,

- 반드시 전대(前代)의 임금을 위하여 그 과실을 엄폐하려고

- 경솔히 후일에 와서 고쳐서 그 사실을 인멸케 할 것은 없는 것이다.

- 그 종(宗)을 고쳐서 왕(王)으로 일컬을 것도 사실에 좇아 기록할 것이며,

- 묘호(廟號)와 시호(諡號)도 그 사실을 인멸하지 말고,

- 범례(凡例)에 고친 것도 이에 준하여야 할 것이다.

(중략) ”

- 라고 하였다.

1424년(세종 6년), 윤회가 교정하여 편찬한 《고려사》를 다시 올렸다. 이후에도 신개, 권제 등이 찬술하였고, 이계전, 어효첨에게 교정하도록 하였으며 1449년(세종 31년)에는 춘추관에 전지하여 다시 편찬하도록 하였다. 이때 김종서, 정인지, 이선제에게 이 일에 대한 감독을 맡겼다. 실제 작업은 신숙주, 최항, 박팽년, 이석형, 김예몽, 하위지, 양성, 유성원, 이효장, 이문형 등 당대의 최고 문관들이 참여하였다.

1451년(문종 1년) 최종적으로 《고려사》를 편찬하였다. 세가 46권, 지 39권, 연표 2권, 열전 50권, 목록 2권으로 구성하였다. 1452년(문종 2년)에는 김종서가 《고려사》를 요약하여 만든 《고려사절요》 35권을 만들었고, 1454년(단종 2년) 《고려사》 간행에 착수하였다.

체제는 사마천(司馬遷)의 《사기(史記)》를 본떠 세가(世家) · 지(志) · 표(表) · 열전(列傳)의 항목으로 나누어 기전체로 서술하였다.

Remove ads

고려사 판본

요약

관점

을해자 번각본

동아대학교박물관 소장 《고려사》는 총 139권75책으로 된 완질본으로 보존 상태는 완벽에 가까운 매우 좋은 상태이다. 이 판본은 1482년(성종 13년)에 인출된 것으로 추정되는 을해자본(乙亥字本)을 1613년(광해군 5년)에 번각한 목판본이다. 인출 시기는 동일한 판본의 초쇄본으로 추정되는 규장각 소장의 태백산사고본과 대조해 본 결과, 자면(字面)이나 계선(界線)에서 나뭇결이나 터짐 현상 혹은 탈락 현상이 더 많이 나타나는 것으로 보아 규장각 소장본보다 후쇄본임을 알 수 있다.[1]

이 책은 총 75책 139권의 거질(巨帙)임에도 불구하고 낙질이 전혀 없을 뿐 아니라 상태도 완벽에 가까울 정도로 잘 보존되어 있다. 그리고 전래본 중 가장 일찍 인출된 것은 1482년(성종 13년)에 인출된 것으로 추정되는 을해자본이나, 을해자본은 완질본이 전해지지 않는다는 점, 을해자본 다음으로 간인된 이 판본의 완질본이 현재 4질 밖에 알려져 있지 않다는 점, 그 내용이 전해지는 사료가 부족하여 연구에 어려움을 겪고 있는 고려의 역사를 기록한 정사(正史)로서 사료적 가치와 학술적, 문화재적으로 가치가 높은 자료이기 때문에 부산광역시 지정 유형문화재 제104호로 지정되었다.[2]

목판본

백련사 《고려사》는 목판본으로 모두 65책이다. 표지는 모두 개장되었으나, 인쇄 상태는 대체로 양호하며 파손된 부분은 거의 없다. 백련사 《고려사》는 65책이라는 결코 적지 않은 권질의 《고려사》라는 점에서 보존 가치가 있으며, 고려사 및 서지학 연구에 중요한 자료이다.[2]

필사본 고려사

《고려사》의 필사본은 전질의 경우 규장각에 소장된 61책과 콜레주 드 프랑스에 소장된 71책이 알려져 있다.

2015년 2월 28일 한국 연세대학교에서 열린 열상고전연구회 제69차 정례학술발표회에서 영국 케임브리지 대학 도서관에 소장된 한국 전적 가운데 중국인 학자 필사한 고려사 전질(139권 19책)이 소장되어 있음을 발표하였다. 국외소재문화재재단 산하 '구한말 해외반출 조선시대 전적 현황 조사 연구' 조사단은 2014년 5월부터 10월까지 러시아 상트페테르부르크 국립대학교 도서관을 필두로 동방학연구소, 영국 케임브리지 대학 도서관에 소장된 한국 전적 2,000여 책을 조사하는 과정에서 이 전적을 확인하였다.

케임브리지 대학교 도서관에서 발견된 필사본 고려사는 괘선지에 해서체로 필사한 것으로, 중국 청나라의 금석학자 유희해(1793년~1852년)가 소장하였고 《해동금석원》을 펴는 데 참고한 것으로 알려졌으며, 금석학자 옹방강(1733년~1818년)의 아들인 옹수곤(1786년~1815년)과 장서가 고천리(1766년~1835년) 등의 손을 거쳐 주청영국공사이자 중국고서수집가였던 토마스 웨이드가 기증한 것으로 확인된다.

구성

요약

관점

《고려사》는 총 137권으로, 〈세가(世家)〉 46권 · 〈지(志)〉 39권 · 〈표(表)〉 2권 · 〈열전(列傳)〉 50권으로 구성되어 있다.

세가

〈세가〉의 특징

《고려사》 〈세가(世家)〉는 태조부터 공양왕에 이르기까지의 역대 국왕의 연대기를 다루고 있다.

- 《고려사》 〈세가〉의 연대표기는 유년칭원법(踰年稱元法)에 입각하여, 국왕이 즉위한 해는 즉위년이라 두고, 그 이듬해를 정식 원년으로 삼았다. 다만 〈태조세가〉 · 〈공양왕세가〉에서는 즉위년을 칭하지 않았다.

- 〈충렬왕세가〉에서는 충렬왕이 충선왕에게 양위한 8개월 간(1298년 1월~7월)의 기록이 공백처리되었다. 이 공백처리된 부분은 〈충선왕세가〉에 수록되었다.

- 〈충선왕세가〉에서는 충선왕이 충렬왕에게 양위를 받았던 8개월 간(1298년 1월~8월)의 기록이 수록되었으나, 다시 폐위되어 복위하기까지의 공백기간(1298년 9월~1308년 6월)은 〈충렬왕세가〉에 수록되었다.

- 〈충숙왕세가〉에서는 충숙왕이 처음 왕위에 올랐던 시기(1313년 1월~1330년 7월)의 기록을 먼저 서술한 후, 복위한 후의 기록(1332년 2월~1339년 3월)은 이전의 재위기간과 구분하여 연도를 후년(後年)이라 표기하였다. 중간의 공백기간은 〈충혜왕세가〉에 수록되었다.

- 〈충혜왕세가〉에서는 충혜왕이 처음 왕위에 올랐던 시기(1330년 7월~1332년 2월)의 기록을 먼저 서술한 후, 복위한 후의 기록(1339년 4월~1344년 1월)은 이전의 재위기간과 구분하여 연도를 후년(後年)이라 표기하였다. 중간의 공백기간은 〈충숙왕세가〉에 수록되었다.

- 제32대 우왕(1374년~1388년) · 제33대 창왕(1388년~1389년)은 《고려사》 찬자들에 의하여 공민왕의 적통이 아니라, 승려 신돈의 자식으로서 국왕을 참칭한 것으로 간주되어 〈세가〉에서 제외되었다. 때문에 우왕 · 창왕의 연대기는 〈열전〉 46~50권에 수록되었고, 이름은 신우(辛禑) · 신창(辛昌)으로 표기되었다.

지

표

열전

Remove ads

평가 및 비판

《고려사》는 《고려사절요》와 함께 고려시대를 연구하는데 필요한 사료이기는 하지만, 여러 가지 면에서 비판받고 있다.

서술의 불공정함

오류와 누락

- 금석문이나 다른 문헌자료와의 연월일 차이: 묘지명, 개인 문집 등과 《고려사》를 비교해 보면 연월일이 적게는 하루부터(서공) 많게는 9년이나(대원공) 차이가 난다.

- 오탈자나 연문: 《고려사》 안에서 같은 사실을 전하는 문장을 비교해 보면 오탈자나 연문이 많다는 것을 알 수 있다.[14]

- 내용·연월일 오류 및 누락: 편찬하는 과정에서 틀린 부분들이 고쳐지지 않았고, 일부 사실들은 누락되기도 했으며, 심지어 일부 연도는 내용이 없다.[15]

- 인물의 누락: 묘지명이나 개인문집에만 나오고 《고려사》에 아예 나오지 않거나 드문드문 언급되는 인물들이 많다.[16]

Remove ads

국외로의 전래

고려사는 중국과 일본으로도 유입되었다. 청대 주이준의 《폭서정집》 권44에 '서고려사후'(書高麗史後)라고 하여 고려사를 읽고 난 뒤에 쓴 글이 실려 있어, 중국에도 《고려사》가 유입되었음을 확인할 수 있다.[17]

참고 서적

- 《북역 고려사》, 고전연구실 엮음, 신서원, 1997년, ISBN 89-7940-007-1(구글 도서 검색)

- 《북역 고려사절요》, 민족문화추진회, 신서원, 2004년, ISBN 89-7940-046-2(국립중앙도서관)

- 《국역 고려사》 색인 세트, 동아대학교 석당학술원, 2011년, ISBN 978-89-499-0826-7(국립중앙도서관)

- 《국역 고려사》 지편 세트, 동아대학교 석당학술원, 2011년, ISBN 978-89-499-0825-0(국립중앙도서관)

같이 보기

각주

외부 링크

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads