トップQs

タイムライン

チャット

視点

和歌山県

日本の都道府県 ウィキペディアから

Remove ads

和歌山県(わかやまけん)は、日本の近畿地方に位置する県。県庁所在地は和歌山市。

Remove ads

概要

令制国では、紀伊半島の由来ともなった紀伊国の大半に当たる[注釈 2]。和歌山とは「万葉集」(つまり和歌)に詠まれるほど風光明媚な「和歌の浦」からの豊臣秀吉の命名による。江戸時代は初期には浅野家、のちに御三家の紀伊徳川家の領地(和歌山藩)であった。附家老として田辺に安藤家、新宮に水野家を置いた。古くから「木の国」と謳われたほど山林が多く(中山間地域の比率が7割超)、紀伊水道や熊野灘を挟んで変化に富んだ海岸線が続く。また、このような深山幽谷の地形から高野山開基による仏教寺院や熊野三山などの神社信仰が発達しており、その一方で中世から近代にかけては紀ノ川沿岸を中心に全国から見ても大規模な都市が形成されていた。

和歌山市を中心とする県北部は紀北工業地域(広義の阪神工業地帯)に属し、沿岸部は製鉄所や石油製油所などの重化学工業が盛んである。一方、太平洋ベルトから外れた立地条件の悪さや平地が少ないことと自然保護政策の一環で確保できる工業用地の貧弱さ、そしてそれによる機械工業の不振から大阪府や兵庫県の様な過密都市圏の工業と比べると生産量は至って少ない。その他、県全域で果樹栽培を中心とする農業が盛んで、特に県中部でのみかん栽培や御坊市を中心とする花卉栽培、田辺市を中心とする梅などの特産品があり、他に小規模であるものの水産業、林業が盛んで、各地でのブランド育成が進んでいる(詳細は下記経済の項を参照)。

人口は和歌山市を中心に大阪府と隣接する県北部に偏重している。県中南部は険しい紀伊山地がある関係で狭隘な沿岸部を除いて人口希薄地帯である。近畿地方(関西圏)では唯一、ここ40年間の国勢調査(1970年 - 2010年)で人口減となっている県であり、他の関西2府4県がいずれも15% - 40%の高い伸びとなっている中で顕著な特徴となっている。和歌山市では大阪都市圏へのストロー現象が深刻で人口減少が続いている一方で、岩出市など諸都市のベッドタウンとして顕著な人口増を続けている都市も一部では見られる。

Remove ads

地理・地域

要約

視点

- 日本、近畿地方

- 隣接都道府県:大阪府 - 奈良県 - 三重県 - 兵庫県 - 徳島県

- 総面積は4726km2、このうち山地が3832km2で、総面積の約81%を占める[1]。

- 紀伊山地は、中央に大峰山脈が南北には連なり、奈良県との県境を紀和山脈(陣ヶ峰:1106m、護摩壇山:1372m、安堵山:1184m)を経て果無山脈に続き、それから分かれて竜門・長峰・白馬・虎が峰などの山脈が北から南へ並行し、さらのその南に大塔山 (1122m) を中心とする山塊が半島の南端近くまで迫っている[1]。

- JR西日本の紀勢本線(きのくに線)が海岸沿いを走り、和歌山線が紀の川沿いを東西に走る。紀勢本線にほぼ併走する形で、国道42号が紀伊半島を取り囲んでいる。

- 東牟婁郡北山村の全域と新宮市のうち熊野川町玉置口・熊野川町嶋津が飛地で、三重県と奈良県にはさまれた場所にある。

- 潮岬は本州の最南端に位置し、太平洋から瀬戸内海へと続く海に面する。中央構造線と並行する紀の川沿いの中規模な平野を除きそのほとんどが山であり、道路・鉄道は海岸線に沿って走る部分が多い。

- 中部南部は奈良県、三重県へと繋がる山塊にあり、内陸に向けて標高は高くなる。

- 大きい河川は紀の川が平野を流れる以外、有田川、日高川、富田川、日置川、古座川、熊野川のいずれもが山間を非常に蛇行して流れ、険しいV字谷を形成する。地形は南の方がより急峻になっている。

- よく発達した照葉樹林に覆われ、崖地ですら森林が発達する。しかしその多くは伐採されて、人工林になっている。それでも人家周辺の二次林的なシイ林なども含めれば、自然林が残っている地域である。近年では、山林でシカ、農村部でアライグマなどの食害が目立ち始めている。

- 海は特に南部では黒潮の影響が強く、串本付近ではサンゴ礁に近い状況の地域がある。また、チョウチョウウオのような熱帯に棲む魚も、南部沿岸部では釣れることがある。詳細については紀伊半島を参照のこと。

気候

和歌山県は、紀伊半島沖を流れる黒潮の影響を受けるため年間を通して温暖である。ただ、山間部に限ると冬は厳しい寒さとなる。その中で最も寒い高野山は、冬場の平均気温が青森市や函館市といった北日本並みとなるほか、雪が降ることも多い。これに対して沿岸部には無霜地帯が存在する。夏から秋にかけて台風の襲来が多く、1951年(昭和26年)以降の台風上陸数は鹿児島県、高知県に次いで3番目に多い県である。中でも「伊勢湾台風」では、紀伊半島や東海地方などに甚大な被害をもたらした。

- 県北部(紀北)

瀬戸内海式気候に属し、梅雨期と台風期を除けば降水量が少なく、年間日照時間が長い地域となっている。夏になると、和歌山市など平野部では連日のように熱帯夜が続き、かなり寝苦しい夜もあるものの、昼間はそれほど暑くはならない。しかし、紀伊山地と和泉山脈・金剛山地の間に位置する北東側は内陸性気候(夏と冬、昼と夜の気温差が大きい)の傾向があるため、猛暑になることがある。1994年8月8日に伊都郡かつらぎ町で40.6℃(1933年7月25日に山形市で観測された当時の日本歴代最高気温記録である40.8℃に次ぐ記録)を観測している。なお、北東側は寒暖差を利用したブドウをはじめとする様々な果物の栽培が行われている。

冬は晴れることが多いため、放射冷却が強まった朝は平野部でも冬日になることがある。そのうえ、強い冬型の気圧配置になると雪雲が和歌山市内に流れ込むことがあり、ごく稀にうっすらではあるが積雪することがある。さらに、南岸低気圧が紀伊半島沖を通過した時にはまとまった積雪となることもあり、平野部で10cm以上の積雪はほぼすべて南岸低気圧によるものである。

- 県中部(紀中)

太平洋側気候に属し、年間日照時間が長い地域となっている。年間降水量は2,000mm程度でそれほど多くない。御坊市など沿岸部の夏は蒸し暑いが、海洋性気候の特徴である海風が吹き、ほとんど猛暑にならないため比較的過ごしやすい(東牟婁郡串本町潮岬など県南部の沿岸部にも同様の特徴がみられる)。

太平洋側気候に属し、年間日照時間が2,200時間を超え、全国1位2位を争うほど日照時間が長い地域となっている。一方、年間降水量はかなり多く、特に東側は4,000mmにも達する日本でも有数の多雨地帯である。夏から秋にかけて台風が頻繁に通過することから「台風銀座」と呼ばれている。また、台風本体が遠くにある場合でも、南から流れ込む暖湿流の影響で南東側を中心に大雨を降らせて、被害をもたらすことがある。

自然公園

- 国立公園

- 国定公園

- 県立自然公園

- 高野山町石道玉川峡県立自然公園、龍門山県立自然公園、生石高原県立自然公園、西有田県立自然公園、白崎海岸県立自然公園、煙樹海岸県立自然公園、田辺南部白浜海岸県立自然公園、熊野枯木灘海岸県立自然公園、大塔日置川県立自然公園、城ヶ森鉾尖県立自然公園、果無山脈県立自然公園、白見山和田川峡県立自然公園

地域区分

和歌山県には以下の9市6郡20町1村がある。町の読み方はすべて「ちょう」、村は「むら」である。

紀伊国の大部分を近代以降引き継ぐ和歌山県の地域区分には、紀北・紀南の二分法と紀北・紀中・紀南の三分法との2つが用いられることが多い[2]。紀北・紀南の二分法は、近世和歌山藩における口六郡・両熊野という地域区分をほぼ引き継いだものである[3]。

紀北とは紀伊国北部の略とされ、有田郡ないし日高郡以北を指す[4]。それに対し、紀南とは狭義には西牟婁郡(田辺市を含む)および東牟婁郡(新宮市を含む)を指し、二分法を採る場合には日高郡以南とする[5]。紀中とは、第二次世界大戦後に地域開発上の要請から生じた新しい概念で[6]、紀北と紀南の境となる有田郡(有田市を含む)と日高郡(御坊市を含む)を指す[7]。

しかし、こうした本来の用法があるものの、これら一群の地域区分が何を指すのかが曖昧となっている状況もある[8]。例えば、紀南を指して「南紀」と呼ぶ場合があるが、南紀とは南海道紀伊国の略に由来して紀伊国全体を指す語であり[5]、紀南は南紀に対し下位の概念である。こうした混同は、戦後の観光ブームの中で、観光上の要請から和歌山県南部を表す観光用語として南紀が広められ、昭和40年代ごろの昭和元禄と呼ばれた経済成長の時代に南紀と紀南が同義語として用いられるようになった[9] もので、和歌山県在住者でも紀南と南紀が混同されることもある[10]。

また、田辺市・西牟婁郡・東牟婁郡・新宮市を開催地として1999年(平成11年)に開催された南紀熊野体験博の会期中に、伊都郡・橋本市が「北紀高野」を謳って観光キャンペーンを行ったが、「北紀」という名称には歴史的に根拠がないものであることから、批判がなされた[11]。

一方、県による行政的な地域区分は郡に基づく7区分で、それぞれの地域に振興局を設置している。

→「§ 中世」も参照

北部

- 海草(かいそう)地域

- 那賀(なが)地域

- 伊都(いと)地域

中部

- 有田(ありだ)地域

- 日高(ひだか)地域

南部

- 西牟婁(にしむろ)地域

- 東牟婁(ひがしむろ)地域

Remove ads

歴史

要約

視点

先史

人類が県域に足跡を遺したのは、今から約2万5千年前の後期旧石器時代であったと考えられている。このころはまだ、寒冷化気候で、高地にはカラマツが生い茂り、低地にはブナ林が広がり、ナウマンゾウやオオツノシカ・ヒグマなどの大型哺乳動物が生息していたと推測されている。遺跡は40カ所ばかり発見されている。

縄文時代の遺跡が百数十カ所見つかっている。しかし、発掘調査はほとんど行われていない。和歌山市の鳴神貝塚は近畿で初めて発見された貝塚である。その他、竪穴建物跡が確認されたのは、和歌山市川辺遺跡、橋本市芋尾遺跡、野上町安井遺跡、広川町鷹島遺跡などがあり、竪穴建物に加えストーン・サークルが見つかった海南市溝ノ口遺跡がある。

年表

- 『古事記』の神武東征時 - 神武天皇の兄五瀬命が矢傷を受け卒去。「陵はすなはち紀國の竈山にあり」。

- 317年(仁徳天皇5年) - 熊野那智大社が那智滝の近くから現在地に遷宮

- 5世紀から7世紀 - 岩橋千塚古墳群が築造される。

- 701年(大宝元年) - 文武天皇の勅願により道成寺が建立される。

- 816年(弘仁7年)8月4日 - 弘法大師空海が嵯峨天皇から高野山の地を賜る。

- 1000年(長保2年) - 一条天皇の勅願により長保寺が建立される。

- 院政時代 - 後白河法皇らが熊野詣を多く実施する。

- 1130年(大治5年) - 根来寺創建

- 1543年(天文12年)9月23日 - 鉄砲伝来、根来寺の僧津田算長が根来寺に伝え、根来衆が量産する。

- 1585年(天正13年) - 羽柴秀吉の命を受けた羽柴秀長による和歌山城築城開始。古代からの名勝地「和歌浦」に対して、秀吉が「和歌山」と命名したことに由来する。

- 1600年(慶長5年) - 関ヶ原の戦いで徳川氏に味方した浅野幸長が紀伊30万石で和歌山城に入城

- 1615年(慶長20年) - 紀州一揆発生

- 1619年(元和5年)7月19日 - 徳川頼宣が和歌山城に入城し、紀伊徳川家を創設

- 1688年 - 1711年(元禄・宝永期) - 和歌山藩では地溝・井堰の開削や新田開発などを積極的に行い、年貢の増徴策を進めた。大畑才蔵(おおはたさいぞう)や井沢弥惣兵衛(いざわやそべえ)が活躍した。

- 1700年(元禄13年) - 藤崎井を手がけ、那賀郡藤崎(紀の川市)から名草郡山口(和歌山市)に至る24kmの用水路を造った。

- 1716年(享保元年)9月28日 - 和歌山藩主徳川吉宗、征夷大将軍に就任し享保の改革を実行する。

- 1826年(文政9年) - 養翠園完工

- 1871年(明治4年)8月29日 - 廃藩置県により和歌山県設置

- 1886年(明治19年)10月24日 - ノルマントン号事件

- 1890年(明治23年)9月16日 - エルトゥールル号遭難事件

- 1896年(明治29年)4月1日 - 和歌山連隊区設置

- 1945年(昭和20年)7月9日 - 和歌山大空襲

- 1952年(昭和27年)2月 - 県東部で流行性肝炎が発生。罹患者98人、うち死者18人[12]。

- 1953年(昭和28年)7月18日 - 一般に7・18水害と呼ばれている。梅雨末期の集中豪雨によるもので、有田川・日高川・貴志川で大洪水となり紀州大水害が発生、有田郡と日高郡の被害が特に大きかった。(死者615人、行方不明者431人)

- 1968年(昭和43年)4月 - 和歌山県営南紀白浜空港開港

- 1974年(昭和49年) - トルコ記念館開館

- 1994年(平成6年)7月16日 - 和歌山マリーナシティが完成する。JAPAN EXPO 世界リゾート博が開催される。

- 1995年(平成7年)1月8日 - 和歌山藩を舞台としたNHK大河ドラマ『八代将軍吉宗』放映

- 1999年(平成11年)4月29日 - 南紀熊野体験博が開催される。

- 2004年(平成16年)7月7日 - 「紀伊山地の霊場と参詣道」がユネスコ世界遺産に登録される。

- 2011年(平成23年)9月2日 - 4日 - 台風12号による水害、南部で1000mmを超える豪雨による水害、死者行方不明者55人、深層崩壊や土砂ダムなど、特に田辺市、那智勝浦町、新宮市に大被害。

人口

要約

視点

|

増加

2.5 - 4.99 %

0.0 - 2.49 %

|

減少

0.0 - 2.5 %

2.5 - 5.0 %

5.0 - 7.5 %

7.5 - 10.0 %

10.0 % 以上

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

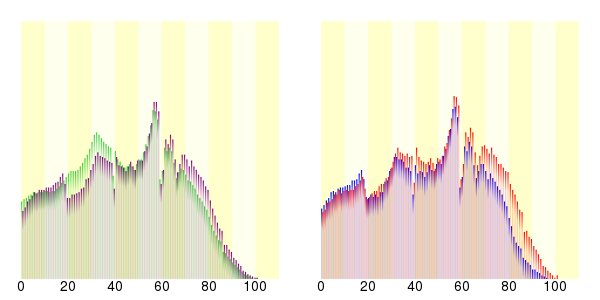

| 和歌山県と全国の年齢別人口分布(2005年) | 和歌山県の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 和歌山県

■緑色 ― 日本全国 | ■青色 ― 男性 ■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

和歌山県(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

現在、技術上の問題で一時的にグラフが表示されなくなっています。 |

2023年4月1日時点の和歌山県推計人口は89万5931人で、調査を始めた1967年以降、初めて90万人を下回った。減少は27年連続で、特に近年、自然減(死亡数と出生数の差)が急増。ここ1年の出生数は死亡数の3分の1ほどにとどまっている[13]。

和歌山人口動態

2024年現在約88万人となっており減少傾向が続いている。

Remove ads

政治

要約

視点

県政

県庁、市役所、および町村役場において、企画員という和歌山県独自の職階を置いている。一般に、課長級ないしは課長補佐級の職に当たる。

歴代公選知事

→詳細は「和歌山県知事一覧」を参照

県議会

→「和歌山県議会」を参照

会派構成

(2025年7月4日現在)[15]。

選挙区

財政

平成19年度

- 財政力指数 0.33

- IIIグループ(財政力指数0.3以上、0.4未満)11自治体中5位

平成18年度

- 財政力指数 0.30

- IIIグループ(財政力指数0.3以上、0.4未満)11自治体中11位

- 標準財政規模:2,588億3,800万円

- 一般会計歳入:5,120億円

- 一般会計歳出:5,056億円

- 経常収支比率:89.6%(都道府県平均:92.6%)

- 人口一人当たり地方債現在高:74万316円(都道府県平均:62万2,416円)

- 注:上記は普通会計分の地方債のみを計算

- 人口一人当たり人件費・物件費決算額:15万5,820円(都道府県平均:12万4,759円)

- 実質公債費比率:10.3%(都道府県平均:14.7%)

- ラスパイレス指数:99.1(都道府県平均:99.6)

地方債の残高

- 普通会計分の地方債現在高:7,802億1,600万円

- 上記以外の特別会計分の地方債残高:400億1,900万円

- 主な内訳

- 土地造成事業分:147億7,700万円

- 流域下水道事業分:110億900万円

- 主な内訳

- 第3セクター等に対する債務保障等に係る債務残高等:282億4,800万円

- 主な内訳

- 和歌山県土地開発公社分:230億6,100万円(別途和歌山県からの貸付金:147億7,071万円)

- 主な内訳

地方債等の合計残高:8,484億8,300万円(連結会計)

- 和歌山県民一人当たり地方債等現在高:83万7,183円

平成17年度

- 財政力指数 0.28

- IVグループ(財政力指数0.3未満)14自治体中4位

平成16年度

- 財政力指数 0.26

- IVグループ(財政力指数0.3未満)15自治体中5位

国政

特徴として「自民王国」であり、自由民主党が保守新党を合併してからは自由民主党が衆参全議席を独占していたが、2009年(平成21年)8月30日投票の第45回衆議院議員総選挙では、1区と2区で民主党公認候補が当選、自民の牙城を崩したものの、2012年(平成24年)投開票の第46回衆議院議員総選挙では、2区で自民党候補が議席を奪還した。

衆議院

参議院

Remove ads

経済・産業

要約

視点

→「Category:和歌山県の企業」も参照

工業

和歌山市、海南市は阪神工業地帯の南端に位置し、出荷額は大きい。

和歌山の目立った工業に鉄鋼業と石油産業がある。鉄鋼業の出荷額は県内産業(出荷額ベース)の3割強に相当し、石油産業と合わせれば県内産業(出荷額ベース)の6割弱を占める[16]。

大規模工場としては、和歌山市の日本製鉄(関西製鉄所和歌山地区)、花王(和歌山工場)の主力工場、三菱電機(冷熱システム製作所)など、有田市のENEOS(和歌山製油所)などがある。

地場産業では、海南市の家庭日用品(水回り用品は国内の約8割を占める。主な大手企業に、アイセン工業、イシミズ、オーエ、ヨコズナクリエーション、ワコー株式会社など)がある。その他、御坊市の麻雀牌とサイコロ、有田市の蚊取り線香、田辺市のボタン、橋本市のパイル織物(新幹線や高級車のカーシートなどに用いられる)などが有名。

農業

和歌山県は本州最南端に位置し温暖な気候で果物の栽培が非常に盛んなため、果樹王国といわれている。以下は主なものを記す。

- 全国1位

- みかん - 生産量日本一(全国シェア約2割)

- 梅 - 生産量日本一(全国シェア約6割)

- はっさく - 生産量日本一(全国シェア約6割)

- じゃばら - 生産量世界一(世界でも北山村でしか生産されていなかった)

- 柿 - 生産量日本一(全国シェア約2割)

- 山椒 - 生産量日本一(全国シェア約8割)

- 全国2位

- 全国3位

- キウイフルーツ - 生産量全国3位(全国シェア約1割)

- その他主な農産物

漁業

和歌山県沖に黒潮(日本海流)があるため、漁業は盛んである。

林業

和歌山県は平野部が少なく山地が地域の大部分を占めるため、古くからスギ・ヒノキを中心にした山林業が盛んである。

全国の山林はほとんどは国有林であるが、和歌山県では大部分が民有林である。また、古くからの良材の産地(秋田、京都、宮崎、奈良など)は、民有林が多い。2001年(平成13年)、間伐の遅れによる森林の荒廃や林業労働力の高齢化が著しくなったため、三重県と共同で緑の雇用事業を提唱し、軌道に乗せた。

県内に本社を置く主要企業

|

|

県内に拠点事業所を置く主要企業

- 製造業

Remove ads

生活・交通

要約

視点

警察

交通

鉄道

バス

隣接する奈良県や三重県が1社独占に近いのに対し、当県は地域により細かく事業者が分かれている。南海電鉄の系列(☆)の影響が強いが近鉄系(★)や独立系も少なくない。カッコ内は主な走行自治体。

空港

このほか、和歌山市内からは大阪府内にある関西国際空港までのリムジンバスが運行されており、所要時間は約40分である。

道路

※全国でも珍しく、県内の3桁一般国道は全線が和歌山県管理である。

→「和歌山県の県道一覧」を参照

医療・福祉

→詳細は「Category:和歌山県の医療機関」を参照

→「和歌山県災害拠点病院」を参照

→「和歌山県保育所一覧」を参照

教育

私立

- 放送大学 和歌山学習センター

私立

- 大学の研究施設

- その他教育施設

- 農業大学校

- 和歌山県農林大学校

- 和歌山県立和歌山産業技術専門学院

マスメディア

県内に本社を置くマスメディアは少ないものの、近畿広域圏に属することから、県北部を中心に在阪の民間放送局を視聴・聴取できるなど、大阪府との結びつきが強い。

県内に本社・拠点を置く企業

- 県域放送局

- 和歌山県域民放の超短波放送(FM放送)の周波数 (77.2MHz) が1990年9月21日に割り当てられたが[19]、開局のめどが立たない。

- コミュニティFM

- エフエム和歌山(和歌山市)

- エフエムマザーシップ(湯浅町)

- 南紀白浜コミュニティ放送(白浜町)

- FM TANABE(田辺市)

- FMはしもと(橋本市)

- ケーブルテレビ

→「Category:和歌山県のケーブルテレビ局」を参照

- 地方紙

Remove ads

文化・スポーツ

方言

- 紀州弁(和歌山弁)

食文化

→「Category:和歌山県の食文化」も参照

- 郷土料理

→詳細は「日本の郷土料理一覧 § 和歌山県」を参照

伝統工芸

- 伝統工芸品

→詳細は「日本の伝統工芸品の一覧 § 和歌山県」を参照

スポーツ

→「Category:和歌山県のスポーツチーム」も参照

- アルテリーヴォ和歌山(サッカー)

- 和歌山トライアンズ(バスケットボール)

- ワンリーズワカヤマ(バスケットボール)

- 和歌山ウェイブス(野球)

- キナンサイクリングチーム(自転車競技)

スポーツ協会・連盟など

- 和歌山県高等学校野球連盟

- 和歌山県軟式野球連盟

- 和歌山県相撲協会

- 和歌山県サッカー協会

- 和歌山県合気道連盟

- 和歌山県フェンシング協会

- 和歌山県水泳連盟

- 和歌山県剣道連盟

Remove ads

観光

→詳細は「和歌山県の観光地」を参照

→「近畿地方の史跡一覧 § 和歌山県」、および「和歌山県の城」も参照

和歌山市、白浜町、那智勝浦町などが代表的。日本有数の温泉地であり、かつ和歌山マリーナシティ・ポルトヨーロッパ、アドベンチャーワールド、白浜エネルギーランドなどのレジャー施設もあり、夏には海水浴客も多く訪れる。

また特徴的な観光として、社寺参拝(熊野三山、高野山、西国三十三所の1番青岸渡寺・2番紀三井寺など)があり、最も客数が多い。熊野三山への参詣道と高野山は、2004年(平成16年)7月7日に世界遺産に登録された。しかし、神社の数が沖縄県に次いで少ない400社である。また最近は、古式捕鯨で有名な熊野灘がホエールウォッチングのスポットとして新たに注目され始めている。

和歌山市を中心とする紀北地方では大阪方面からの日帰り旅行客が多く、日帰り入浴・遊歩道・ハイキングコース・キャンプ場などが多数設置されている。他には、釣り・花見・観光果樹園なども特色である。

有形文化財建造物

→詳細は「和歌山県指定文化財一覧」を参照

- 湯浅 - 醸造町(湯浅町)

文化施設

スポーツ施設

→詳細は「Category:和歌山県のスポーツ施設」を参照

- 紀三井寺運動公園陸上競技場

- 和歌山県営紀三井寺野球場

- 和歌山ビッグホエール

- 和歌山市民球場

- 海南市民運動場

- 御坊市民球場

- 田辺スポーツパーク

- 紀の川市桃源郷運動公園陸上競技場

- 貴志川スポーツ公園野球場

- 有田市立有田市民球場

- くろしおスタジアム

- 天満球場

- 和歌山県立体育館

- 和歌山県立橋本体育館

- 和歌山県立武道館

- 和歌山県営相撲場

- 和歌山市立松下体育館

対外関係

和歌山県を舞台とした作品

→詳細は「和歌山県を舞台とした作品一覧」を参照

人物

→「和歌山県出身の人物一覧」を参照

和歌山県名誉県民

和歌山県名誉県民の称号は、1967年(昭和42年)10月14日に制定された和歌山県名誉県民条例(和歌山県条例第34号)に基づき、「和歌山県の発展に卓絶した功績があり、ひとしく県民の敬愛を受ける者」へ贈られる(条例第1条)[21]。対象者は、和歌山県知事が和歌山県議会の同意を得て選定することが定められる(条例第2条)。名誉県民に選定された者には、顕彰状、徽章や記念品の金盃も贈られるほか(条例第3条)、知事が定める礼遇や特典を受けられる(条例第4条)[21][22]。

観光大使など

県が大使を委嘱している著名人を記載する。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads