トップQs

タイムライン

チャット

視点

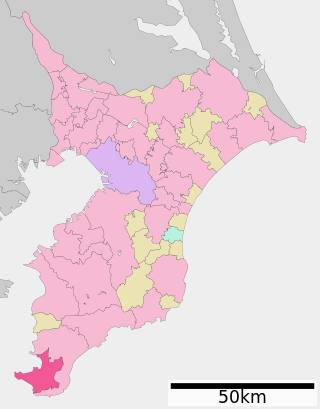

館山市

千葉県の市 ウィキペディアから

Remove ads

都市雇用圏における館山都市圏の中心都市であり、館山商圏を形成する準商業中心都市[1]および南房総観光圏の観光都市。海岸部は南房総国定公園に指定されている。

Remove ads

概要

中世には戦国大名・里見氏がこの地を治め、1580年(天正8年)、里見義頼は、水軍の拠点として利用していた館山湾を望む独立丘に館山城を築いた。現在は城山という名で呼ばれるこの独立丘には、里見氏の築城以前にも城館が構えられ、ここから館山という名で呼ばれていたようである[2]。館山城は曲亭馬琴『南総里見八犬伝』の舞台ともなっている。

1591年(天正19年)、里見義康は里見氏の本拠を館山城に移すと(館山藩参照)、城山の周囲に家臣の居住地を造るとともに、その北側に商人・職人を集めて海に面した城下町を形成した[3]。

1781年(天明元年)、稲葉正明が加増を受けて大名となり、1万石の小藩として館山藩が立藩する。ただし、藩士の大部分は江戸屋敷に勤務し、藩行政の中心も江戸にあった。2代藩主稲葉正武は、城山のふもとに陣屋を構え、藩士の屋敷地も設けられた[4]。

昭和時代に入ると木更津と並ぶ軍都として発展する。その後、地方港湾・特定地域振興重要港湾の館山港を有する港湾都市へと整備が進んでいる。

館山湾は別名鏡ヶ浦とも呼ばれ、日本百景、日本の夕陽百選、東京湾100選、房総の魅力500選、恋人の聖地に選定されている景勝地に市街地が面している。館山市からの富士として、北条海岸、城山公園、伊戸下芝などは関東の富士見百景[注 1]に選定されている。

市中心部は内房線沿線、特に館山駅周辺に住宅地や商店街が立ち並ぶ。安房地域における人口・商業・産業集積の場となっており、政治・経済・文化の中心都市としての性質をもつ。

Remove ads

地理

要約

視点

市勢

千葉県南部に位置し、県庁所在地である千葉市から約70キロメートルの距離である。東京都の都心から70 - 80キロメートル圏内である。なお、東京都(特に東京国際空港)や神奈川県からは東京湾アクアラインを利用した場合が最短の移動距離となる。

関東平野に含まれ、概ね洲崎(岬)と大房岬(南房総市)を結んだ線より東側の海域は館山湾(内房)となっており、広義には東京湾の浦賀水道に含まれる。浦賀水道に突き出た洲崎は東京湾の南端に位置し、主に南側は太平洋(外房)に面している。内陸は房総丘陵の山間部となっている。安房地域・房総半島の南部に位置し、南房総(南総、房州)とも呼ばれる安房国(現在の安房地域)に含まれる。

地形

- 山岳:房総丘陵 - 大山、那古山

- 河川:二級河川 - 平久里川、汐入川、長尾川、滝川(平久里川水系)

- 湖沼:作名ダム、大正池

- 海岸

- 島:平島、波佐間島、ミヨ島、前大島、猪子島、沖ノ島(陸繋島)

- 岬:洲崎

- 北条海岸(館山湾)

- 沖ノ島海岸(沖ノ島)

- 布良海岸(太平洋)

気候

冬でもめったに雪が降らない温暖な地域であるが、放射冷却によって、早朝の気温は氷点下を記録することがある。

隣接自治体

地区

- 旧船形町地区

- 船形、川名

- 旧那古町地区

- 那古、正木、小原、亀ケ原

- 旧北条町地区

- 旧館山町地区

- 館山、上真倉、下真倉、沼、富士見、宮城、笠名、大賀

- 旧館野村地区

- 安布里、大網、山本、国分、稲、腰越、広瀬

- 旧九重村地区

- 二子、薗、安東、水玉、大井、竹原、江田、水岡、宝貝

- 旧豊房村地区

- 南条、飯沼、山荻、古茂口、作名、畑、大戸、東長田、西長田、岡田、出野尾、神余

- 旧神戸村地区

- 布沼、洲宮、茂名、藤原、佐野、犬石、中里、竜岡、大神宮

- 旧富崎村地区

- 相浜、布良

- 旧西岬村地区

- 香、塩見、浜田、見物、早物、加賀名、波左間、坂田、洲崎、西川名、伊戸、坂足、小沼、坂井

Remove ads

歴史

要約

視点

現在の館山市は1939年(昭和14年)に新設合併で誕生したものである。前身の「館山町」、「館山北条町」については当該項目を参照。

古代(前史)

館山湾に面して広がっている館山低地(北条平野)に古代の条里制の遺構がみられるなど、古代からの歴史を持つ。

律令制以前この地域には、阿波国造の本拠が置かれていた[7]。また、阿波国造の氏神は安房神社(安房国一宮)であった。阿波国造の支配領域は当時阿波国と呼ばれていた地域である。阿波国はのちの令制国の安房国の西部(安房郡と平群郡)をさし、現在の館山市と安房郡鋸南町および南房総市の一部に当たる。

律令制において令制国である上総国の一部となり、718年6月4日(養老2年5月2日)、上総国のうち阿波国造(平群郡、安房郡)と長狭国造の領域だった朝夷郡、長狭郡の4郡を分けて安房国とした。国造は「阿波」の表記であり、藤原京出土木簡に「己亥年十月上挟国阿波評松里」(己亥年は西暦699年)とあるなど、郡(評)の表記にもゆれがあるが、これに先立つ和銅6年(713年)の好字令で南海道の「粟国」が「阿波国」に変更されており「安房」の表記となった。742年1月20日(天平13年12月10日)に上総国に合したが、757年(天平宝字元年)に元に戻され、東海道に属する一国となる。国府は現在の南房総市府中付近に置かれ、館山市には安房国の国分寺・国分尼寺が所在していたとされている。安房国司の源親元が柏崎(現在の館山市)から船で都へ帰った。この頃には既に館山湾周辺にて海運が行われていたとされる。古代末期から中世にかけて丸氏、長狭氏、安西氏、神余氏などの武士団が活動し、平安時代末期には源頼朝の再起の地となる。

室町時代の守護には結城氏、上杉氏が就いた。15世紀半ば頃より里見義実が安房国を平定し、安房里見氏の初代となったとされる。里見義実の安房入国伝説を基にして、江戸時代に曲亭馬琴(滝沢馬琴)によって書かれたのが、『南総里見八犬伝』である。

里見氏と館山

戦国時代には安房統一を果たして安房国から勃興した里見氏は上総国に勢力を広げ、後北条氏と関東の覇権をめぐって争った。その後、上総から下総の一部に至るまで勢力を張った。館山城の築城年代については諸説あるが、岡本城(南房総市)を居城としていた里見義頼が1580年(天正8年)頃に築城して城番を置き、義頼の後を継いだ里見義康が1588年(天正16年)から1590年(天正18年)にかけて改修したとされ、9万2000石の所領を治め、現在の館山地区に城下町が形成された(館山町も参照)。商人の船は新井浦(館山湾)へ入船することを義務づける[8]。このころもっとも繁栄していたのは館山地区であり、市の名前も中心部の「館山」を採用している。なお、名前の由来は「城の山」=「館の山」からきている。1590年の小田原征伐(小田原城攻め)以後は、上総国は没収されて安房一国が里見氏の領地となった[9]。

関ヶ原の戦いでは、里見氏は徳川家康を支援して加封を受けたものの、江戸幕府成立後の1614年(慶長19年)に里見忠義が大久保忠隣改易に連座して伯耆国倉吉に転封。その後の江戸時代には市域に館山藩・北条藩・船形藩が設置されていた(ただし、設置されていた時期にはずれがあり、廃藩置県時に存在していたのは館山藩のみである)。

大坂の陣で活躍した木更津の水夫への報奨として、江戸・木更津間での渡船営業権などの特権が与えられたことにより、1615年(元和元年)新井・楠見(現在の館山市)においても船乗り30人が、大坂の陣にて活躍される。その後、木更津が上総国・安房国の海上輸送の玄関口として繁栄し、海上輸送が発達した江戸時代に主に東京湾内の輸送に五大力船(長さ31尺(約9.4メートル)から65尺(約19.7メートル)ほどの小型廻船)が活躍し、上総国・下総国同様、安房国においても海辺で穀類や薪炭などの運送に用いられる他、人を乗せて旅客輸送も行っていた。鋸南町の保田海岸を描いた歌川広重の浮世絵である『富士三十六景』の「房州保田ノ海岸」において、鋸山の下に位置する磯伝い道は館山港まで続いていたとされる[10]。当時、安房国の中心であった館山方面に至る磯伝い道は絶景の道ではあったが、交通の難所としても知られていた。海岸の崖沿いを避けたトンネルの多い道路は、明治中期になって整備されている。館山藩の廃藩後、館山城の受け取りの任にあたった佐貫藩主内藤政長がそのまま安房一国の管理に当たった。1618年(元和4年)に幕府代官の手によって再検地が行われた安房国は、以後天領、旗本領、小藩、他国の藩の飛び地領に細分化され、安房一国を治めていた旧館山藩の規模を継承する藩は現れなかった。

稲葉家館山藩

旧館山藩領には、1620年(元和6年)に東条藩(1万石)、1622年(元和8年)に安房勝山藩(3万石)、1638年(寛永15年)に北条藩(1万石)と安房三枝藩(1万石)が成立している。最大の安房勝山藩も藩主の相次ぐ早世によって1629年(寛永6年)に除封されているが、1668年(寛文8年)より酒井家を藩主として再び立藩され、1万2000石の藩として、江戸時代初期に成立した藩では唯一幕末まで存続する。1781年(天明元年)9月、徳川家治のもとで小姓組番頭・御側申次と出世を重ねて田沼意次と共に権勢を振るった稲葉正明(旗本)は安房・上総国内で3000石の加増を受け、旧領の7000石と合わせて1万石の諸侯に列し館山藩が立藩された。1789年(寛政元年)7月、稲葉正明は隠居後、子の稲葉正武が後を継いだ。1791年(寛政3年)、城山の南麓に館山陣屋が建設されている。その後、長男の稲葉正巳が後を継ぎ、幕末期の動乱の中で徳川慶喜の信任を得て若年寄、老中格、海軍総裁、陸軍奉行、大番頭、講武所奉行などを歴任し、幕府海軍の創設や外交問題などに大きな功を挙げた。

1868年(明治元年)の戊辰戦争では、稲葉正巳は幕府の役職を全て辞して隠退し、家督を稲葉正善に譲った上で新政府に恭順しようとしたが、江戸城開城の当日、榎本武揚率いる旧幕府海軍(榎本艦隊)が新政府への軍艦の引渡しに応じず、悪天候を理由に艦隊を館山沖へ移動。当時の館山湾は日本有数の大艦隊が碇泊する港であったため、館山の地にて兵力を整え、軍艦8隻で函館に向かう準備を整える(後の箱館戦争[11])。この榎本艦隊には、若年寄・永井尚志、陸軍奉行並・松平太郎などの重役の他、大塚霍之丞や丸毛利恒など彰義隊の生き残りと人見勝太郎や伊庭八郎などの遊撃隊、そして、旧幕府軍事顧問団の一員だったジュール・ブリュネとアンドレ・カズヌーヴらフランス軍人など、総勢2000余名が乗船していた。陸からは上総請西藩などの旧幕府方がそれぞれ侵攻してくるなど、館山藩は苦難を極めたがこれを乗り切り、新政府に恭順した。

廃藩置県後の交通整備

稲葉正善は翌年の版籍奉還で藩知事となり、1871年(明治4年)の廃藩置県で館山藩は廃されて館山県となり県知事となった。同年11月14日、館山県は廃藩置県によって木更津県に編入され、1874年(明治6年)木更津県と印旛県の合併により千葉県に編入された。1878年(明治11年)、北条村に安房郡役所が設置されてからは、北条地区が安房地域の政治・経済・文化の中心地となった。館山の辰野安五郎が安全社をおこし、東京(霊巖島)と館山間に汽船を就航させる計画を立てる。それに伴い、後に船形・那古・北条・館山に汽船の発着の桟橋が設置の整備が行われる。1881年(明治14年)、第一回安房共立汽船会社が設立され、安全社との競争をはじめ、その後、大倉喜八郎・渋沢栄一など財界人が株主になり、豊津村に日本水産会社を設立。1889年(明治22年)、11月より東京湾汽船会社(現在の東海汽船株式会社)が東京 - 館山航路を開設した。館山港は魚荷が多く、創業当初のドル箱航路だった。これらの館山航路整備により、館山港は房総半島への航路の拠点としての役割を担う。1919年(大正8年)に安房北条駅(現在の館山駅)が開設されると、交通の要所として、ますます北条地区に中心機能が移って行った。

軍都から港湾都市へ

1930年(昭和5年)ごろ、館山航空基地が完成し、軍専用港を施設する(東防波堤)。館山海軍航空隊、州埼航空隊、海軍砲術学校などの設置により、第2次世界大戦中は軍都として発展した。館山湾には様々な軍艦・潜水艦などが見られるようになる。大房岬と西岬地区に東京湾要塞の砲台が構築され、さらに洲ノ崎海軍航空隊が笠名・大賀に開隊するなど、軍事整備が次々と行われた。

館山は実戦の態勢となり、陸上機隊・水上機隊の両方を備える中枢基地となる。また、一時中攻隊をおいて外戦部隊の一翼を担うが、木更津基地の完成と共に、中攻隊はそちらへ移ったことにより、以後館山航空基地は内戦部隊となる。1945年(昭和20年)、那古地区川崎に空襲があり、館山港からアメリカ軍が上陸し、終戦を迎える。同年8月31日、アメリカ海兵隊240人が館山に上陸する[12]。

戦後、カツオ漁などの餌イワシを供給する水産基地、北条海岸などの海水浴を中心とする観光都市へと移行した。1948年(昭和23年)、館山港を地方港湾に指定し、1949年(昭和24年)、東海汽船が戦争で中断していた館山航路を復活した。1953年(昭和28年)、海上自衛隊第21航空群が設立され、同年の3月に港湾区域の認可を受け、千葉県が港湾管理者となり館山港として開港する。その後、岸壁などが整備され主に資材を扱う工業港へと変貌していく。1958年(昭和33年)、南房総国定公園に一部指定され、館山港から船形魚港間の海岸道路が完成した。

2000年(平成5年)5月には、観光・レクリエーション分野での地域振興が期待されるとして、館山港が特定地域振興重要港湾に選定されており、港湾の北側に大型客船が寄港可能な館山港多目的観光桟橋(館山夕日桟橋)が整備され、2010年(平成22年)に供用開始となった。国土交通省・千葉県・館山市共同で策定した「館山港港湾振興ビジョン」に基づき、「賑わいのある海辺づくり」を基本的な計画として「みなとまちづくり」を推進している。

沿革

- 1871年(明治4年) 廃藩置県で館山藩が館山県になる。

- 1878年(明治11年) 東京 - 館山間に汽船就航。

- 1919年 (大正8年) 安房北条駅(現館山駅)まで鉄道開通。

- 1939年(昭和14年)11月3日 安房郡館山北条町、那古町、船形町が合併・市制施行し、館山市を新設(千葉県内では千葉市、銚子市、市川市、船橋市に次いで5番目の市制施行)[13]。

- 1945年(昭和20年)9月3日 アメリカ軍が館山に進駐し、4日間にわたり日本列島で唯一、GHQによる軍政が敷かれた。

- 1949年 (昭和24年) 平砂浦の砂防林工事開始。

- 1953年(昭和28年) 警備隊(のちの海上自衛隊)館山航空隊開隊。

- 1954年(昭和29年)5月3日 安房郡西岬村、富崎村、豊房村、神戸村、九重村、館野村を編入。現在の市域となる。

- 1966年(昭和41年) 南房州有料道路(房総フラワーライン)開通。

- 1973年(昭和48年) 館山市役所で有休を利用した隔週週休二日制を導入。県内の自治体としては初[14]。

- 1993年(平成5年) 一般国道127号「館山バイパス」全線開通。

- 2003年 (平成15年) 房州うちわが国指定伝統工芸品に指定。

- 2007年 (平成19年) 館山自動車道全線開通。

- 2010年 (平成22年) 館山夕日桟橋竣工。

安房国府

安房国の国司が政務を執る国府は現在の南房総市府中に置かれ、館山市には安房国の国分寺・国分尼寺が所在していたとされている。

安房国分寺跡

僧寺跡は、現在の安房国分寺(後継寺院)境内と重複して立地する(北緯34度59分37.37秒 東経139度53分21.74秒)。これまでに数次の発掘調査が実施されているが、下総国分寺跡・上総国分寺跡のような伽藍配置の複数堂宇は認められず、金堂跡と見られる堂宇1宇のみが認められている[15]。その推定金堂跡は、版築による基壇が東西22メートル、南北15メートルを測る。そのほかには寺域区画線と見られる溝が寺域東辺・南辺で見つかっている。

安房国分尼寺跡

尼寺跡の所在は明らかでない。北方約900メートルの萱野地区において「アマンボウ」という地名が残るが、これを「尼坊」にあてて国分尼寺の推定地に挙げる説がある。そのほかに、南房総市増間の増間廃寺(布目瓦が出土)について「尼堂」の伝承が残るほか、南房総市府中の宝樹院にも尼寺とする伝承が残る。

- 僧寺跡 金堂

- 安房国分寺出土瓦

Remove ads

人口

平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減をみると、3.70%減の47,464人であり、増減率は千葉県下54市町村中33位、60行政区域中39位。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 館山市と全国の年齢別人口分布(2005年) | 館山市の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 館山市

■緑色 ― 日本全国 | ■青色 ― 男性 ■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

館山市(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

※市南部の富崎地区や豊房地区において、過疎化が進行している。

Remove ads

行政

要約

視点

市長

歴代市長

警察・消防

- 千葉県警察 館山警察署(館山市・南房総市・鋸南町を所管)

- 館山警察署庁舎

- 館山警察署千倉幹部交番庁舎

- 安房郡市広域市町村圏事務組合

- 安房郡市消防本部

行政機関

館山市に置かれる国、独立行政法人の機関は以下の通り。

- 法務省

- 千葉地方法務局館山支局

- 検察庁

- 国税庁

- 東京国税局館山税務署

- 厚生労働省

- 千葉労働局館山公共職業安定所(ハローワーク館山)

- 海上保安庁

- 第3管区海上保安本部千葉海上保安部館山分室

- 防衛省

- 自衛隊千葉地方協力本部館山分駐所

- 海上自衛隊館山航空基地(第21航空群他)

- 独立行政法人

- 司法機関

- 千葉地方法務局館山支局

- NTT東日本館山ビル

- 海技教育機構国立館山海上技術学校

県の機関は以下の通り。

- 千葉県出先機関総務部 安房地域振興事務所

安房地域振興事務所管内の主な県の機関[16]

|

|

立法

市政

- 館山市議会

- 定数:18名[17]

県政

- 千葉県議会

- 選挙区:館山市選挙区

- 定数:1名

国政

- 衆議院

- 選挙区:千葉県第12区

- 任期:2017年(平成29年)10月22日 - 2021年(令和3年)10月21日(「第48回衆議院議員総選挙」参照

Remove ads

経済

商業

観光業が盛んであり、それに伴う消費活動は多い。商業施設などの大型店は、北条地区の館山バイパスや海岸通り沿いといったロードサイド型店舗が多く、館山駅周辺の旧商店街が空洞化するなどドーナツ化現象が問題となっている。年間商品販売額は低下しているが、沿道型大型商業施設の出店により売り場面積は増加している。館山市のみならず、南房総市や鋸南町から多くの買い物客が訪れ、館山商圏を形成する準商業中心都市となっている[1]。

商業施設

- 主な大型商業施設

主な本社所在企業

- 館山信用金庫本店

- 房州日日新聞社本社

- 館山日東バス本社営業所

- スーパーセンター館山店(本店)

金融機関

漁業

漁業経営体数、従業者数及び漁獲高はいずれも減少している一方、従業者1人当たりの漁獲高は増加し、労働生産性の向上がみられる。イワシやサバの漁獲量が多い。

農業

農家数及び農業従事者数はいずれも減少しており、2005年(平成17年)では1985年(昭和60年)の約4割となっている。また、経営耕地面積についても、2005年では1985年の半数近くにまで減少している。農業産出額は、1995年(平成7年)から減少している。生産性に関しては、1農家当たりの農業産出額及び経営耕地面積当たりの農業産出額ともに過去20年間で一貫して増加傾向である。これは、小規模農家の離農が進んだことなどによるものと推測される。

工業

電子デバイスを主要産業としていたが、衰退傾向にある。

Remove ads

姉妹都市・提携都市

要約

視点

2019年現在の館山市ウェブサイトでは「姉妹都市」としては国外の2自治体を挙げている[18]。2016年に発行された『市政概要2016』では、国内には「姉妹都市」がないとされている[19]。

2019年現在の館山市ウェブサイトは「国内都市との交流」先として、(県外で)災害時相互応援協定を結んだ4つの自治体を挙げている[20]。館山市側(南総里見まつりや館山若潮マラソン)および提携先のイベントへ、相互に参加したり各種物産の出店を行うなどしている。

日本国内

- 災害時相互応援協定

- 1972年(昭和47年)、石和町八田地区の老人クラブが、海に面した老人クラブの紹介を館山市に依頼したこと(西岬老人クラブが紹介された)が交流の発端[19][21]。2004年(平成16年)に旧石和町など5町1村の合併により笛吹市が発足したが[20]、交流は継続している[19]。旧石和町との姉妹都市の縁によって結ばれた2007年の災害時相互応援協定は、館山市にとって初めての県外自治体との協定であった[22]。

- 『市政概要2016』「姉妹都市交流」の章で国外2自治体のあとに(参考)として「旧石和町(現笛吹市)」掲げられ、「現在のところ笛吹市とは姉妹都市関係締結には至っていない」「今後の取り扱いについては検討中」とされている[19]。2019年時点で笛吹市ウェブサイトからは「姉妹都市・友好都市」のページで館山市ウェブサイトへのリンクが張られているが、特に説明はない[23]。

- 戦前期に学生歌として流行した「デカンショ節」の縁[20]。1898年(明治31年)夏、東京に遊学していた篠山出身の学生たちが八幡の浜(北条海岸)で合宿した際に郷土の盆踊り歌を高歌放吟、これを聴いた同宿の旧制一高の水泳部員が興味をもって習い、歌い広めたのが学生歌「デカンショ節」という[25]。館山市八幡には「デカンショ節発祥の地」碑が建つ[25]。

- 館山市・篠山市[26]双方のウェブサイトで「両市の観光協会の姉妹都市提携」と言及されている。『市政概要2016』「姉妹都市交流」の章での言及はない[19]。

- 倉吉が館山藩主里見忠義の終焉の地である縁[20][27]。「南総里見まつり」や「倉吉せきがね里見まつり」などの歴史・文化・観光分野で交流を行っている[20]。2016年の鳥取県中部地震に際しては、協定に基づき支援が行われた[28]。

- 2012年(平成24年)10月 - 災害時相互応援協定締結[20]

その他の提携

日本国外

姉妹都市提携

![]() ベリンハム市(アメリカ合衆国ワシントン州)[18][35][36]

ベリンハム市(アメリカ合衆国ワシントン州)[18][35][36]

- 姉妹都市提携都市を日本で探していたベリンハム市側から館山市が打診を受ける[35][37]。1958年7月11日、東京工業クラブで都市縁組式典を挙行、姉妹都市友好証に署名が行われた[35]。なおこれは、1956年にアイゼンハワー大統領が姉妹都市提携を提唱して間もないもので[36]、最初期の姉妹都市提携のひとつ(日本の都市が結んだ11番目の姉妹都市提携。日米間では9番目、千葉県では初)である[38]。ベリンハム市は1990年より太平洋に面した姉妹都市などに呼び掛けて「環太平洋国際ヨットレース」を開催しており[39](6か国の6市が参加し、2年ごとに会場を持ち回りで開催[40])、これは下記のポートスティーブンス市との姉妹都市提携にもつながった。

![]() ポートスティーブンス市(オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州)[18][41][42]。

ポートスティーブンス市(オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州)[18][41][42]。

- 1999年(平成11年)8月13日 - 「ポートスティーブンス市・館山市友好都市関係に関する署名式」挙行[41]

- 2002年(平成14年)2月11日 - 友好都市協定宣言書に署名[18]。

- 2009年(平成21年)11月2日 - 姉妹都市提携[18][41]。

- ポートスティーブンス市は1983年以来ベリンハム市と姉妹都市関係にあり[42]、1990年から館山市とともに「環太平洋国際ヨットレース」に参加している[41]。この縁で、館山市とポートスティーブンス市との間にヨットマンをはじめとする市民間の様々な交流が行われてきた[43][41]。1999年、将来の友好都市提携を約束する「ポートスティーブンス市・館山市友好都市関係に関する署名式」が挙行[41](ポートスティーブン市側は1999年を姉妹都市関係のスタートとみなしている[42])。2002年に友好都市協定署名式。2009年、館山市の市制施行70周年・友好都市関係が10年目に入ることを機に「姉妹都市」に名義を変更して提携を確認した[18][43]。

Remove ads

地域

施設

文化施設

- 千葉県南総文化ホール

- コミュニティセンター

- 館山市立図書館

運動施設

- 千葉県立館山運動公園

- 館山市営市民運動場

その他施設

医療

二次医療圏(二次保健医療圏)としては安房医療圏(管轄区域:安房地域)である。三次医療圏は千葉県医療圏(管轄区域:千葉県全域)。

教育

高等学校

中学校

小学校

- 館山市立北条小学校

- 館山市立神余小学校

- 館山市立房南小学校

- 館山市立九重小学校

- 館山市立館野小学校

- 館山市立館山小学校

- 館山市立豊房小学校

- 館山市立那古小学校

- 館山市立西岬小学校

- 館山市立船形小学校

特別支援学校

- 千葉県立安房特別支援学校

- 千葉県立安房特別支援学校館山聾分校

- 大田区立館山さざなみ学校

- 中野区立館山健康学園

海員学校

Remove ads

交通

要約

視点

空港

自衛隊施設

館山には海上自衛隊の第21航空群が置かれ東日本のヘリコプター部隊の司令部となっている。付近には旧海軍の遺跡が点在し、赤山地下壕跡は壕内も見学可能な日本唯一の航空要塞跡である。また、零戦の機関銃試験射撃場跡には、7.7ミリメートル機関銃弾の弾痕が残されている。

近隣の空港

鉄道路線

東日本旅客鉄道(JR東日本)

バス路線

中心となるバス停留所:館山駅

高速バス

- 房総なのはな号(日東交通・JRバス関東)

- 新宿なのはな号(日東交通・JRバス関東)

- 館山 ⇔ バスタ新宿(新宿駅)(東京湾アクアライン経由)

- 南総里見号(日東交通・京成バス千葉イースト)

- 白浜・館山 ⇔ 木更津羽鳥野バスストップ ⇔ 千葉駅 - 千葉みなと駅

- ※木更津羽鳥野バスストップで東京方面、羽田空港方面の高速バスへ乗継可能。

- 羽田空港・横浜方面(日東交通・京浜急行バス)

路線バス

運行概要などは各記事を参照。

館山市街地循環バス

2023年(令和5年)6月1日より本格運行を開始。運行は日東交通に委託。

- 館山駅東口→館山市役所→館山病院→南総文化ホール→北条病院前→カインズ館山店→亀田ファミリークリニック館山→イオンタウン館山→北条海岸→館山駅西口→館山駅東口

1周の所要時間は、50分。渋滞等により遅れる場合がある。

館山駅東口の乗り場は、駅前交番横の日東交通(千葉行き・横浜行き高速バス)乗り場。

(運賃)降車時に現金またはPayPayにて支払い

おとな1乗車200円、小学生1乗車100円、未就学児は無料。

PayPayによるキャッシュレスでの支払いでは1乗車160円、小学生1乗車100円の割引運賃となる。

道路

一般国道

主要地方道

一般県道

道の駅

南房パラダイス(廃止)- グリーンファーム館山

船舶

特定地域振興重要港湾

- 館山港 - 旅客船・遊覧船としては館山夕日桟橋より運航されている。

クルーズ船寄港実績

- 2010年(平成22年)

- にっぽん丸(総トン数22,472トン、全長166.65メートル)

- ぱしふぃっくびいなす(総トン数26,594トン、全長183.40メートル)

- 2013年(平成25年)

- ふじ丸(総トン数23,235トン、全長167.00メートル)

みなとオアシス

名所・旧跡・観光スポット・祭事・催事

要約

視点

名所・旧跡

- 安房神社 - 安房国一宮。

- 鶴谷八幡宮 - 安房国総社。南房総の神社から神輿が集う安房国司祭(八幡の祭、通称「やわたんまち」)で有名。

- 手力雄神社 - 安房国司祭に参加。

- 洲崎神社

- 洲宮神社

- 安房国分寺

- 那古寺 - 坂東三十三観音霊場第33番(結願)の寺。

- 大福寺 - 「崖観音(崖の観音)」の別名で知られている。

- 金胎寺(小塚大師)[47]

- 能忍寺

- 館山城

- 大寺山洞穴遺跡

- 鶴谷八幡宮

- 洲崎神社

- 那古寺

- 崖観音(大福寺)

観光スポット

- 洲埼灯台

- アロハガーデンたてやま(道の駅南房パラダイス内)

- 夕映え通り(館山駅から館山湾方面への通り)

- 館山ファミリーパーク(ポピーの里)

- 館山海軍航空隊 赤山地下壕跡 - 市指定史跡

自然・公園

海水浴場

|

温泉

|

- 洲埼灯台

- 沖ノ島

- 北条桟橋(北条海岸)

- 赤山地下壕内部(素掘りの内部は地層が観察できる)

博物館

- 館山市立博物館

- 館山市立博物館分館(八犬伝博物館)

- 館山市立博物館分館(渚の博物館)

- 安房神社歴史資料館

名産品

郷土料理

- 房州鮨 - 館山鮨商組合では「鮨の町・館山」として、地元食材を中心に厳選されたネタを使ったお鮨を町づくりに取り組んでいる[48]。

- ごんじゅう

- 太巻き祭り寿司

- なます(二色)

- なめろう(アジ・イワシ)

- さんが焼き

- イワシのつみれ汁

- 館山駅のご当地駅弁

- くじら弁当

ご当地グルメ

伝統的工芸品

- 房州うちわ - 日本三大うちわの一つ。経済産業大臣指定伝統的工芸品。

- 唐桟織 - 木綿の縞織物の一種で、ヤマモモ・ビンロウジュ・ハンノミなどの植物染料を用いる。千葉県伝統的工芸品、千葉県無形文化財。

- 安房竹工芸品 - 竹のもつ素朴な味わいと肌ざわりを生かした製品。良質な千葉県産の竹材と漆を素材に竹製の茶道具を製作。

祭事・催事

- 茂名の里芋祭 - 国の重要無形民俗文化財に2005年2月21日指定。

- 洲崎のミノコオドリ - 千葉県の無形民俗文化財に1961年6月9日指定。

- 春の花摘みex.ポピー(11月 - 5月)

- 館山若潮マラソン大会(1月) - 日本陸連公認コース

- イチゴ狩り(1月 - 5月)

- 那古観音祭礼(7月17・18日)

- ヘリコプターフェスティバルin館山(7月) - 海上自衛隊館山航空基地で行われる交流会

- たてやま海まちフェスタ(7月)

- 海水浴シーズン(7月 - 8月) - 毎年約200万人が海水浴に訪れる。

- 安房神社例大祭(8月)

- 館山湾花火大会(8月) - 下記のフラメンコと同時進行で行われ、例年1万発が打ち上げられる。

- 全国大学フラメンコ・フェスティバル(8月)

- 那古寺四万六千日(8月)

- 安房やわたんまち(9月) - 千葉県の無形民俗文化財に2004年3月30日指定。

- 南総里見まつり(館山城祭り)(10月)

Remove ads

文化財

要約

視点

国・県指定および国登録の文化財一覧[51]。

Remove ads

出身有名人

館山市出身

|

ゆかりの有名人

館山ふるさと大使

|

その他

- 久保田武蔵(元館山エンタメ大使)

- ジャック・マイヨール(フリーダイバー)

- 牛若丸原田 (元プロボクサー、二階級日本王者、館山牛若丸原田ボクシングジム会長)

- 中原淳一(画家)

館山市を舞台・ロケ地とした作品

| 映画

小説 |

テレビドラマ

漫画 |

テレビアニメ

- 戦翼のシグルドリーヴァ (2020年)

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads