トップQs

タイムライン

チャット

視点

内閣総理大臣

日本の内閣の首長 ウィキペディアから

Remove ads

内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん、英: Prime Minister of Japan[1][2])は、日本の内閣の首長たる国務大臣[3]。文民である国会議員が就任し、その地位および権限は日本国憲法や内閣法などに規定されている[4]。

Remove ads

概要

明治18年(1885年)に太政大臣・右大臣・左大臣の廃止に伴って内閣制度が始まるとその首班の官職として内閣総理大臣が設置された[5]。初代内閣総理大臣は伊藤博文。当初、その権能は内閣職権によって規定され、プロイセンのハルデンベルク官制を模範とした「大宰相主義」が取られ、内閣総理大臣には各省大臣に対する大きな監督権が付与されている特徴があった[6]。

明治22年(1889年)以降は内閣官制によって規定されるようになり、「各大臣ノ首班」と位置付けられ、同輩中の首席とされた[6]。内閣制度は、当初は議会や政党に囚われない超然内閣として始まったが、大正時代に本格的な政党内閣が出現した[6]。

戦後は日本国憲法と内閣法によって規定されている。内閣総理大臣は、行政権の属する内閣の首長で(憲法第66条1項)[7]、三権の長の一人であり、その他の国務大臣を任免し(憲法第68条)、内閣を代表して国会に議案を提出し、一般の国務および外交関係を報告し、行政各部を指揮監督する(憲法第72条)[7]。

議院内閣制により、国会議員の中から国会の議決(内閣総理大臣指名選挙/首班指名)により指名され(憲法第67条)、これに基づいて天皇は形式的な国事行為として内閣総理大臣を任命する(憲法第6条)[7]。

さらに、内閣総理大臣は、文民でなければならず(憲法第66条2項)、自衛隊の最高指揮監督権を有する(自衛隊法)。内閣府ほか複数の行政組織の長ないし主任の大臣でもあり、これらの機関は内閣総理大臣が直接所管する[7]。

実際には与党第一党の党首を党内での選挙で選出し、その選挙に勝利して党首となった者が首班指名選挙により指名されて内閣総理大臣に就任する流れになることが多い。例えば自由民主党が与党第一党である場合、自由民主党総裁選挙によって選出された党首(自由民主党総裁)が内閣総理大臣に就任することになる。ただし連立政権時など、必ずしもこの流れにならないこともある。

また、現行の日本国憲法においては、日本の元首について明記された条文は存在せず、日本の元首が誰であるかについては憲法学説上の議論があるが[8]、学説の大多数は、条約の締結権や外交使節の任免権のほか一般に外交関係を処理する権限を有する内閣あるいは行政権の首長として内閣を代表する内閣総理大臣を元首と位置付けている。なお、国際慣行上は天皇が元首として遇される[8][9]。

Remove ads

呼称

略称

内閣制度の発足当時から、内閣総理大臣の略称として、一般に「総理大臣」がよく用いられるが、このほかにも、「総理」や「首相」との略称、通称も用いられる[7]。異称として「宰相」が用いられることもある[10]。

英語表記

公式の英語表記は「Prime Minister」である[1][11]。この英訳は内閣制度の導入前より「太政大臣」の英訳として非公式に用いられていた。もっとも、「内閣総理大臣」の英訳としては当初からこの語であったわけではなく、かつては「Minister President of State」(「国の大臣主席)」の意味)というドイツ風の訳語も用いられた[注釈 2]。

地位

要約

視点

内閣の首長

内閣総理大臣も内閣の構成員であるが、日本国憲法では内閣総理大臣を内閣の「首長」と位置付けている。内閣総理大臣は他の国務大臣の上位にあって内閣を統率し、外に対して内閣を代表する。さらに行政各部を指揮監督する権限を有する[13]。

内閣総理大臣は国務大臣の任免権を有し、内閣総理大臣によって組織された内閣が閣議決定を通じて行政権を一手に掌握している。最高裁判所長官の指名権や裁判官の任命権を有し、裁判所の予算は内閣が掌握していることから、内閣総理大臣は裁判所に一定の権限を及ぼしている。また、内閣総理大臣は党首として小選挙区制における公認権を通じて政権与党を掌握している。こうしたことから、内閣総理大臣は閣僚や官僚に対する人事権を通じて行政権を事実上一人で掌握し、人事権と予算編成権によって間接的に裁判所を掌握している。議院内閣制の下ではこうした内閣総理大臣への権力の集中が制度上認められている。他方、米国では大統領に行政権が帰属する独任制をとっているが、徹底した権力分立を採用し、解散のない連邦議会が大統領の政策を監視・抑制するほか、連邦最高裁判所判事の任命に上院の承認が必要とされ、連邦最高裁判所が大統領の政策に対して違憲判断を下すなど、権力相互間の抑制・均衡が働いている[14]。

憲法上、衆議院解散を決定する権限は内閣に属すると解釈されているが、実質的には内閣の首長たる内閣総理大臣が権限を有する[15]。したがって、内閣総理大臣は閣議を開き、「今般、衆議院を解散することに決したので、国務大臣の諸君の賛成を賜りたい」と全閣僚に対して衆議院解散を諮り、内閣の総意を得た上で、衆議院解散を行うための閣議書に、全ての国務大臣の署名を集めなければならない。しかし、憲法68条2項は「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」と定めており、内閣総理大臣は時期や理由を問わず何らの制約なく自由な裁量によって国務大臣を罷免することができる[16]。したがって、衆議院解散を行うための閣議書への署名を国務大臣が拒否する場合、内閣総理大臣は当該大臣を罷免して自身が兼任するか他の大臣に兼任させることで閣議決定を行うことができる[注釈 3]。

仮に全閣僚が解散に反対したとしても、内閣総理大臣はすべての大臣を罷免・兼務してでも解散を閣議決定できる(一人内閣)。したがって、内閣総理大臣が解散を行うことを決定した場合、これを阻止する手立ては一切存在しない。もっともこれは衆議院解散のみならず、内閣総理大臣の決定事項すべてについて同じことが言える。内閣総理大臣は自身の方針に反対する大臣を罷免して交代させるか、その任を自身が兼務することが可能である。仮に全閣僚が内閣総理大臣の方針に反対したとしても、内閣総理大臣はすべての大臣を罷免・兼務してでも方針を決定することが可能であり、閣内不一致は最終的に兼務という形で解消することが可能である[17]。解散は憲法7条3号に基づく天皇の国事行為として行われているが、憲法4条1項で天皇は国政に関する権能を有しないと規定されているため、解散権は内閣に属しており、事実上、内閣の首長たる内閣総理大臣が解散権を握っている[18]。したがって、七条解散は、内閣総理大臣が国民に信を問う必要があると判断した際に解散するものとされ、内閣には自由裁量に基づく解散決定権があると解釈されている[19]。ほとんどの解散は憲法7条3号を援用して、内閣の発議のもとに行われている。内閣がいつこれを発議するかは、内閣総理大臣の意思次第である[15]。このため、解散権は「内閣総理大臣の専権事項」「首相の伝家の宝刀」とされている[18][19]。

主任の大臣・行政機関の長

内閣総理大臣は以下の機関を所管し、内閣法にいう主任の大臣を務める。

- 内閣官房(内閣法24条)- 内閣官房長官が事務を統括する(内閣法13条3項)。

- 内閣法制局(内閣法制局設置法7条)- 内閣法制局長官が事務を統括する(内閣法制局設置法2条2項)。

- 内閣府(内閣府設置法6条2項)- 自身の補助者として内閣府特命担当大臣を置くことができる(内閣府設置法9条1項)。内閣官房長官は、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、所要の事務について統括する(同法8条1項)。

- 復興庁(復興庁設置法6条2項)- 自身の補助者として復興大臣を置く(同法8条3項)。東日本大震災を受けての臨時措置。

- デジタル庁(デジタル庁設置法6条2項)- 自身の補助者としてデジタル大臣を置く(同法8条3項)。

- 内閣に設置される種々の「会議」「本部」など(例えば、国家安全保障会議)。

また、内閣府、復興庁、デジタル庁の「長」でもある(内閣府設置法6条1項、復興庁設置法6条1項、デジタル庁設置法6条1項)。

元首の地位とその議論

→「日本の元首」も参照

大日本帝国憲法とは違い、現行の日本国憲法には日本の元首に関する規定がない。このことから日本の元首については学説上の様々な議論が存在する。

元首には内治、外交を通じて国を代表し、行政権を掌握している国家機関、あるいは実質的な国家統治の大権を持たなくても国家におけるヘッドの地位にあるもの等、様々な定義がある。誰が元首の資格を持つかは各国法の定める問題であるが、通常、君主国では君主、共和国では大統領がこれに当たる。旧憲法は明文で天皇を元首としていた。現行憲法下では、誰を元首と見るか学説上争いがあり、天皇とする説、内閣総理大臣とする説、存在しないとする説などがあり、結局は元首の定義いかんに帰する問題と考えられる[20]。

長野和夫によれば、国民主権下では、国家を代表する資格をもつ国家機関の長で、国内的にも統治権行使の権限をもつ首相が元首であるべきとの意見が学者の間では強い[21]。芦部信喜によれば、元首の要件で特に重要なのは、外国に対して国家を代表する権能であるとしている。しかし天皇は外交関係では、形式的・儀礼的行為しか憲法で認められていない。したがって、日本の元首は条約締結や外交使節任免および外交関係処理の権限をもち、国家機関として対外代表資格を有する内閣または内閣総理大臣とするのが多数説である[22][23]。さらに、天皇と内閣総理大臣が元首の役割を分担しているとの見解もある[24]。

一方で、元首は対外的に国家を儀礼的に代表する権限をもつだけで十分として、国の象徴の地位にある者は元首的性格をもつとみる学説があり、この場合には天皇が元首とみなされる。国際慣行上は天皇が元首として遇される[8][9]。1973年(昭和48年)4月17日の第71回国会衆議院内閣委員会において外務大臣大平正芳は「内閣総理大臣を日本国の元首としてお迎えするというような国はないと私は思います」と答弁している[25]。

Remove ads

権限

要約

視点

日本国憲法およびその他の法令が規定する内閣総理大臣のおもな権限は次の通りである。

憲法・内閣法等

- 衆議院の解散権は内閣総理大臣の専権事項とされており、臨時代理は解散権を持たない[26]。

- 在任中の国務大臣に対する訴追に同意すること(憲法75条)。

- 内閣を代表して議案を国会に提出すること(憲法72条)。

- 内閣を代表して一般国務および外交関係について、国会に報告すること(憲法72条)。

- 内閣を代表して行政各部を指揮監督すること(憲法72条)。

- 法律および政令への連署をすること(憲法74条、権限であると同時に義務でもある。いわゆる拒否権はない)。

- 閣議を主宰すること(内閣法4条2項)。

- 閣議において、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議すること(内閣法4条2項)。

- 内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告すること(内閣法5条)。

- 閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督すること(内閣法6条)。

- 主任の大臣の間における権限の疑義について、閣議にかけて、これを裁定すること(内閣法7条)。

- 行政各部の処分または命令を中止せしめ、内閣の処置を待つこと(内閣法8条、「中止権」)。

- 内閣総理大臣および主任の国務大臣の代理を指定すること(内閣法9条、10条)。

- 国家安全保障局長を助け、国家安全保障局の事務を整理するものとして、国家安全保障局次長を指名すること(内閣法16条)。

- 内閣官房長官を助け、内閣人事局の事務を掌理するものとして、内閣人事局長を指名すること(内閣法20条)。

- 皇室会議の議長として、これを招集すること(皇室典範29条、33条)。

- 裁判所による行政処分等の停止に対して異議を申し述べること(行政事件訴訟法27条、「内閣総理大臣の異議」)。

- 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后または皇嗣であるとき、これらの者に代わって告訴を行うこと(刑法232条2項)。

警察法・自衛隊法など

- 両議院の同意を得て、国家公安委員会の委員を任命し(警察法7条)、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合または委員に非行があると認める場合に罷免すること(9条)。

- 国家公安委員会による警察庁長官の任免に際して、承認すること(警察法16条)。

- 都公安委員会による警視総監の任免に際して、承認すること(警察法49条)。

- 大規模な災害または騒乱などの緊急事態に際して緊急事態の布告を発し(警察法71条)、一時的に警察を統制すること(72条)。

- 内閣を代表し、自衛隊の最高指揮監督権を有する(自衛隊法7条)。

- 武力攻撃事態に際して、自衛隊に出動を命ずること(自衛隊法76条、「防衛出動」)。

- 間接侵略またはその他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては治安維持が不可能な場合に、自衛隊に出動を命ずること(自衛隊法78条、「命令による治安出動」)。

- 防衛出動または治安出動による自衛隊に対する出動命令があった場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁をその統制下に入れること(自衛隊法80条)。

- 武力攻撃事態などに際して内閣に設置される「武力攻撃事態対策本部」の対策本部長として、関係する行政機関、地方自治体、指定公共機関が実施する対処措置に関する総合調整を行うこと(武力攻撃事態平和確保法14条)。

- 武力攻撃から国民の生命、身体または財産を保護するため緊急の必要があると認める場合に、警報を発令すること(国民保護法44条)。

- 避難の指示が要避難地域を管轄する都道府県知事により行われない場合において、国民の生命、身体または財産の保護を図るため特に必要があると認める場合に、当該都道府県知事に対し、当該所要の避難の指示をすべきことを指示すること(国民保護法56条1項)。

- 前項の指示を行ってもなお所要の避難の指示が当該要避難地域を管轄する都道府県知事により行われない場合に、または国民の生命、身体もしくは財産の保護を図るため特に必要があると認める場合であって事態に照らし緊急を要すると認める場合は、当該都道府県知事に通知した上で、自ら当該所要の避難の指示をすること(国民保護法56条2項)。

- 都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置が都道府県知事により講じられない場合に、当該都道府県知事に対し、都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置を講ずべきことを指示すること(国民保護法60条1項)。

- 前項の指示を行ってもなお都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置が都道府県知事により講じられない場合に、当該都道府県知事に通知した上で、自らまたは総務大臣を指揮し、都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置を講じ、または講じさせること(国民保護法60条2項)。

- 非常災害に際して内閣府に設置される「非常災害対策本部」の対策本部長として、関係する行政機関、地方自治体、指定公共機関が実施する対処措置に関する総合調整を行うこと(災害対策基本法28条)。

- 著しく異常かつ激甚な非常災害に際して内閣府に設置される「緊急災害対策本部」の対策本部長として、関係する行政機関、地方自治体、指定公共機関が実施する対処措置に関する必要な指示を行うこと(災害対策基本法28条の6)。

- 非常災害が発生し、かつ、当該災害が国の経済および公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、閣議にかけて、災害緊急事態の布告を発すること(災害対策基本法105条)。

- 原子力規制委員会から原子力緊急事態の報告を受けた場合において、緊急事態応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、原子力緊急事態宣言を発し、市町村長および都道府県知事に対して避難のための立退きまたは屋内への退避の指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示すること(原子力災害対策特別措置法15条)。

- 原子力緊急事態宣言を発した場合において、緊急事態応急対策を推進するため、閣議にかけて、臨時に内閣府に原子力災害対策本部を設置すること(原子力災害対策特別措置法16条)。

- 原子力災害対策本部長として、関係する行政機関、地方自治体、指定公共機関、原子力事業者が実施する対処措置に関する必要な指示を行うこと(原子力災害対策特別措置法20条2項)。

- 原子力災害対策本部長として、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、原子力災害派遣を要請すること(原子力災害対策特別措置法20条4項)。

- 防衛大臣に対する海賊対処行動の承認と国会への報告(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律7条)。

- 気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発すること(大規模地震対策特別措置法9条)。

- 厚生労働大臣から新型インフルエンザ等の報告があった場合には、当該報告に係る新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が季節性インフルエンザにかかった場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であると認められる場合を除き、閣議にかけて、臨時に内閣に新型インフルエンザ等対策本部を設置すること(新型インフルエンザ等対策特別措置法15条)。

- 新型インフルエンザ等対策本部長として、関係する行政機関、地方自治体、指定公共機関が実施する対処措置に関する総合調整を行うこと(新型インフルエンザ等対策特別措置法20条1項)。

- 新型インフルエンザ等対策本部長として、関係する行政機関、都道府県知事、指定公共機関が実施する対処措置に関する必要な指示を行うこと(新型インフルエンザ等対策特別措置法20条3項)。

- 新型インフルエンザ等が国内で発生し、その特定の区域において急速な蔓延により国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を発すること、ならびにその旨および当該事項を国会に報告すること(新型インフルエンザ等対策特別措置法31条の4)。

- 新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速な蔓延により国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態宣言を発すること、ならびにその旨および当該事項を国会に報告すること(新型インフルエンザ等対策特別措置法32条)。

その他の法律

- 日本学術会議の会員の任命(日本学術会議法7条2項)。

- 中央労働委員会の公益委員の任命(労働組合法19条の3第2項)。

- 労働関係調整法上の公益事業の指定(労働関係調整法8条2項)。

- 労働関係調整法上の緊急調整権(労働関係調整法35条の2)。

- 景品表示法上の措置命令(景品表示法6条)。

- 統計法上の国民経済計算の作成(統計法6条1項)。

- 統計委員会委員・臨時委員の任命(統計法47条)。

- 中央選挙管理会委員の任命・罷免(公職選挙法5条の2)。

- 預金保険機構に対する出資に対する認可(株式会社地域経済活性化支援機構法51条2項)。

- 中央障害者施策推進協議会委員の任命(障害者基本法25条)。

- 日本放送協会経営委員会の委員の任命(放送法16条1項)。

- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法による災害防除事業等の指定(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法2条、3条)。

このほか、内閣府およびその外局(金融庁、消費者庁、国家公安委員会など)や内閣に置かれる本部などの主任の大臣として、審議会委員等の任免権や各種許認可権を有する。特に、内閣府の外局のひとつである金融庁に関連する許認可権が多い(銀行法や貸金業法、金融商品取引法など)。

1991年までは、機関委任事務に従わない都道府県知事について、司法手続きを経て罷免する権限を有していた(地方自治法旧第146条)。2001年には、閣議における内閣総理大臣の発議権が法制化(内閣法第4条の改正)され、各省に対する指揮監督権が強化された。

Remove ads

就任・退任

要約

視点

指名と任命

指名

内閣総理大臣は、日本の国会議員の中から国会の議決(内閣総理大臣指名選挙。首班指名とも呼ばれる)でこれを指名する(憲法67条1項)。指名の資格要件は国会議員であることと文民であることである。

指名選挙は衆議院と参議院の両院で行われ、両院の指名が食い違った場合は両院協議会が開催されるが、両院協議会で成案が得られない場合は衆議院による指名が国会議決となる(衆議院の優越)。過去に両院協議会が開かれた例はあるが、成案が得られた例はない。また、実例はないが、衆議院の指名後10日を経ても参議院が指名を行わない場合は衆議院による指名が国会の議決となる(同上)。

従って、事実上は衆議院の多数勢力の意向の通りに、首班指名がなされる仕組みとなっている。

要件

- 国会議員

- 内閣総理大臣は、国会議員の中から指名する(憲法67条1項)。

- 日本国憲法では議院内閣制を採用しており、内閣は衆議院の信任を常に確保する必要がある。したがって、内閣総理大臣は衆議院において最大勢力を占める政党の党首、または連立を組む政党の党首のいずれかが任ぜられている。首班指名時における内閣総理大臣の要件は「国会議員」とのみ規定されているため、衆議院・参議院いずれの議員でもよいが、日本国憲法の施行後に就任した内閣総理大臣は全て衆議院議員から選出されている。法律上、明記はされていないが、国会議員であることは選任要件であると同時に在職要件でもあるとされる[29]。ただし衆議院解散や議員任期満了に伴って衆議院議員を失職しても、衆議院議員総選挙後の国会召集まで職に留まる。現職の内閣総理大臣が衆議院議員選挙で落選した例はない[注釈 4]。内閣総理大臣は、仮に現職のまま衆院選で落選した場合でも選挙後の最初の国会の召集時に総辞職するまでは内閣総理大臣の職に留まることとなる。

- 文民

任命

→「内閣総理大臣の辞令」も参照

指名の結果は、ただちに衆議院議長が職務執行内閣を経由して天皇に奏上する[30]。先例では別途、衆議院議長が皇居で指名の経過を天皇に直接報告する。天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する(憲法6条1項)。

内閣総理大臣の任命は天皇の国事行為の一つであり、すでに内閣総辞職した内閣が、憲法71条に基づく職務執行内閣として、これに「助言と承認」を与える。

内閣総理大臣任命式(親任式)には天皇、衆参両院議長、現任の総理(職務執行内閣)または国務大臣(職務執行内閣)、総理大臣就任予定者(新総理)が参列する。天皇が口頭で新総理を任命した後に、総理が交代する場合は前総理が新総理に官記を手渡す。総理が再任される場合は職務執行内閣の国務大臣が官記を手渡す[31]。

任期

日本国憲法(昭和憲法)において、内閣総理大臣の任期について直接的に規定した条文はない。

憲法では衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならないとされているため、このことから内閣総理大臣の1回の任期は次の衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集が行われるときまでとなり、最長でも4年を超えないことになる[注釈 7](憲法70条)。公職選挙法第57条が規定する繰延投票が行われた場合であっても憲法の規定による日数制限には影響しないので、これによる影響は想定できない。基本的に繰延投票は、特定の投票所における繰延に対する規定[注釈 8]であるからである。

衆議院議員総選挙で投票が遅れることによって国会の召集の時期が遅れることがあれば、もちろん、この規定は新たに召集された国会において再選されることを禁じるものではなく、制度上は国会議員として首班指名を受け続ける限り内閣総理大臣を続けることができる。

ただ、通常、内閣総理大臣は与党党首の地位を前提として与党議員からの信任を得ているが、その政党の内規で党首職に再選制限が設けられている場合、その年限が事実上の任期の上限となることがある。

→「自由民主党総裁 § 任期規定」、および「立憲民主党 (日本 2020) § 代表」も参照

なお、明治憲法下では貴族院議員あるいは帝國陸海軍の元帥大将が首班指名を受けた場合、その任期は原則終身、元帥に進級しない陸海軍大将は65歳が定年であったことから、内閣総理大臣が発展途上国に多くみられる終身指導者のような長期政権を敷くことも、理論上は可能であった。しかし、実際には天皇に建前上すべての権力が集中する明治憲法の根幹たる外見的立憲君主制こそが、大日本帝國に長期独裁を敷く宰相を誕生させないという意味で最後の歯止めとなっていた。

→詳細は「貴族院 (日本) § 内閣総理大臣の輩出」、および「大命降下 § 「大命降下」の実態」を参照

退任と代理

退任

- 「衆議院で内閣不信任決議が可決、又は内閣信任決議を否決した場合、10日以内に衆議院を解散[注釈 9]しないとき」(憲法69条)、また、「内閣総理大臣が欠けたとき」あるいは「衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった時」(憲法70条)は内閣総辞職をしなければならない。

- 以上は義務であり、これ以外でも任意に首相退任(内閣総辞職)ができる。首相が欠けるか退任した際には、内閣はただちにその旨を両議院に通知しなければならない[32]。

- また「内閣総理大臣に事故のあるとき」「内閣総理大臣が欠けたとき」は、あらかじめ指定する国務大臣が、内閣総理大臣臨時代理として職務を行う(内閣法第9条)。詳細は後述する。

なお日本国憲法下の事例においては、内閣総理大臣を退任すると同時に自党の党首職も辞任するか任期満了を迎え退任する事例がほとんどととなっている[注釈 10]。

職務執行内閣

→詳細は「職務執行内閣」を参照

- 内閣総辞職後、新首相が任命されるまでの間は総辞職前の内閣が引き続き職務を執行する(憲法71条)ため、内閣総辞職後の首相も引き続き職務を執行する。

- よって同様に、首相臨時代理に率いられる内閣が総辞職した場合も、首相臨時代理が、新首相が任命されるまで引き続き職務を執行する。したがって、正確には内閣総理大臣の退任日は、総辞職をした日(内閣総辞職を閣議決定した日)ではなく、新内閣総理大臣が任命された日である。

Remove ads

職務代行・補佐職

臨時代理

内閣総理大臣の職務代行として内閣総理大臣臨時代理が存在する。これは常に置かれる職ではなく、総理大臣に事故あるとき予め指定された5名の国務大臣が、順位通りに就任する。臨時代理就任順位第1位にあるものが内閣官房長官以外の国務大臣であるとき、俗に副総理と呼ばれる。

内閣総辞職に至るまで無期限に臨時代理が置かれた例としては、第2次大平内閣の伊東正義が、首相死去後に事前指名に基づいて臨時代理に就任し、ただちに内閣総辞職した例、また石橋内閣の岸信介と小渕内閣の青木幹雄が、入院中の首相から指名された直後に臨時代理に就任し、内閣総辞職を行った例がある。首相の外遊中に限って臨時代理が職務を代行した例は多くある。

補佐職

内閣総理大臣の補佐職として内閣総理大臣補佐官がある。組織上は内閣官房に属するが、職務上は内閣官房長官ではなく内閣総理大臣に直属する。この他内閣特別顧問、内閣官房参与、内閣総理大臣秘書官が存在し、内閣総理大臣の職務執行・政権運営を支える。

Remove ads

歴史

要約

視点

明治維新後

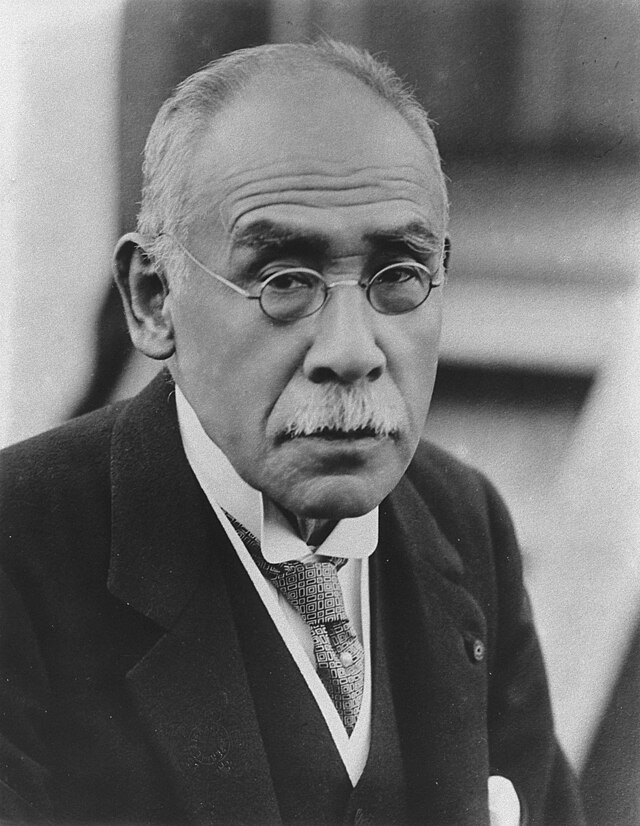

伊藤博文

明治維新以降、当初は五箇条の御誓文に示された「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ」の方針に則り、旧来通りの太政官制度が行われてきた。しかし、奈良時代から続くこの政体は古色蒼然としていて新時代にはそぐわないものであったばかりか、制度面においても、天皇を輔弼するのは太政大臣・左大臣・右大臣であり、これによって「指揮」される参議と各省の卿には輔弼責任がなく、また太政大臣が極度に多忙なかたわら左右大臣の職責は不明瞭という、迂遠かつ非効率なものであった。

1880年(明治13年)ごろから参議伊藤博文はこの「太政官制」の改革を提唱し始めたが、保守派の右大臣岩倉具視が反発した。当時の伊藤博文には重鎮たる岩倉具視に対抗するだけの政治力がなかった。そのため、伊藤博文はいったんこの提案を取り下げて1882年(明治15年)3月から伊東巳代治、西園寺公望らとともに渡欧し、ドイツ帝国、オーストリア=ハンガリー帝国、イギリスなどで憲法を含む立憲体制の調査にあたったが、このときから「文明諸国と同等の政府」の骨格が具体的に構築されていく。そして、岩倉具視の死後に帰国した伊藤博文はドイツで研究した立憲体制に則した政治体制構想の実施を進めようとした。

これに対して、岩倉具視と同じく保守派の太政大臣三条実美らは、右大臣に伊藤博文をあてるという人事改革案で応酬した。しかし伊藤博文はこれを丁重に断り、代わって黒田清隆を推したが、今度は酒乱の気がある黒田清隆に保守派が尻込み、結局この「改革合戦」は引き分けに終わった。その後も伊藤博文等はこれに怯まず「内閣」制度を提案し、「君主立憲政体なれば、君位君権は立法の上に居らざる可からずと云の意なり。故に、憲法を立て立法行政の両権を並立せしめ恰も人体にして意想と行為あるが如くならしめざる可からずと云」という伊藤博文の語録にあるように、憲法とセットにして近代的内閣制度を突きつけられては、保守派も反対の名目がなく、伊藤博文の意向が通る形となった。

太政官達69号と内閣職権

1885年(明治18年)12月22日に、「太政官達第六十九号」が発せられ、「太政官制」「太政大臣」に代わって「内閣」と「内閣総理大臣」が設置され、ここに内閣制度が始まった。「内閣」の組織には宮内大臣は含まれないことが明記され、「宮中(宮廷)」と「府中(政府)」の別が明定され、行政責任を各省大臣が個別に負う体制の基礎が生まれた。このとき同時に制定された内閣職権においては、「内閣総理大臣」には「各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承テ大政ノ方向ヲ指示シ行政各部ヲ統督ス」(二條)と、最初は強力な権限を与えられていた。

内閣官制

山縣有朋

1889年(明治22年)に大日本帝国憲法が発布されるが、同法においては「内閣」や「内閣総理大臣」について直接の規定は明記されず、同第55条において「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」と明記されたのみであった。また、同時に「内閣職権」を改正する形で制定された「内閣官制」において「内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス」(2条)と、その権限は弱められた。

権限としては、「内閣総理大臣」は「同輩中の首席大臣」として天皇を輔弼する存在とされ、「内閣」は各大臣の協議と意思統一のための組織体と位置づけられた。内閣総理大臣は各部総督権を有して大政の方向を指示するために機務奏請権(天皇に裁可を求める奏請権と天皇の裁可を宣下する権限)と国務大臣の奏薦権(天皇に任命を奏請する権限)を有したものの、いったん閣内に意見の不一致が起こると、内閣総理大臣は各大臣の罷免権がなく大臣を罷免することはできず、説得や辞任を促すことくらいで、これが失敗すれば内閣総辞職するしかなかったのである。事例として第2次近衛内閣は、外務大臣の松岡洋右を更迭するために総辞職という手段を使わざるを得ず(1937年)[33]、また東條内閣の総辞職原因は、国務大臣の岸信介が辞職を拒否したことによるものであった(1944年)[34]。また、明治の一時期と昭和初期から終戦まで規定されていた軍部大臣現役武官制によって、組閣は軍による制約を受けた。特に陸軍は内閣が自らの意向に沿わない場合には、陸軍大臣を辞任させたうえで後任を推薦せず、これによって第2次西園寺内閣・米内内閣が崩壊し、宇垣一成が組閣を阻止された。

地位としては、皇室儀制令においての宮中席次は大勲位についでの地位にあり、枢密院議長よりも格上とされ、儀礼上では府中の最高位と位置づけられていた。

任免については、内閣総理大臣は、各国務大臣同様に天皇により任命され(大命降下)、その選出方法については法令によって規定されなかった。明治初期から昭和初期までは元老による推薦に基づいて任命されていたが、そのうち大正末期から昭和初期にかけては、大正デモクラシーによる政党政治が基本となり、衆議院での第一党の党首が推薦され、任命されていた(憲政の常道)。その後、「最後の元老」西園寺公望の老衰にともない、昭和初期から終戦までは「重臣会議」の奏薦によって任命されている。

日本国憲法と内閣法

片山哲

1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法が公布され、第66条に「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する」と初めて憲法に明記された。これにともない、翌1947年(昭和22年)1月16日に施行された内閣法では、「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する」(6条)など、その権限が強化された。

日本国憲法下の内閣総理大臣は、閣内に意見の不一致が起こった場合は、罷免して自らの意見を通すことができる。また何らかの理由で大臣が突然辞職しても、内閣総理大臣はその後任を任意に任命することができる。この顕著な例が衆議院解散権である。憲法上、衆議院の解散は内閣の助言と承認により天皇が行うことになっているが(7条3号)、これはつまり「解散権は内閣に属す」ということで「閣議決定なしには解散はできない」ということであるが、一般に「解散権は内閣総理大臣の専権事項」と解釈されているのは、解散に反対して閣議書への署名を拒否する大臣がいたとしても、内閣総理大臣はその大臣を罷免したうえで、自らが兼務して閣議書へ署名することができるからである[注釈 11]。仮に全閣僚が反対したとしても、内閣総理大臣はすべての大臣を罷免・兼務してでも解散を閣議決定できる(一人内閣)。したがって、内閣総理大臣が解散を行うと決めた場合、これを阻止する手立ては法令上はないのである。このように、大臣に対する任意の罷免権の効果はきわめて大きい。

Remove ads

逸話

要約

視点

三条実美の処遇

内閣制度移行に際し、誰もの関心は誰が初代総理大臣になるかであった。衆目の一致するところは、太政大臣として名目上ながらも政府のトップに立っていた三条実美と、大久保利通の死後、事実上の宰相として明治政府を切り盛りし内閣制度を作り上げた伊藤博文だった。しかし三条は藤原北家閑院流の嫡流で、清華家のひとつである三条家の生まれという高貴な身分、公爵である。一方、伊藤といえば貧農の出であり、武士になったのも維新の直前という低い身分の出身で、お手盛りで伯爵になってはいるもののその差は歴然としていた。太政大臣に替わる初代内閣総理大臣を決める宮中での会議では誰もが口をつぐむ中で、伊藤の盟友だった井上馨が「これからの総理は赤電報(外国電報)が読めなくてはだめだ」と口火を切り、これに山縣有朋が「そうすると伊藤君より他にはいないではないか」と賛成、これには三条を支持する保守派の参議も返す言葉がなく、あっさりこれで決まってしまった。初代総理を決めた最大の要因は伊藤の「英語力」だったのである。

伊藤の内閣総理大臣就任にともない、三条は内大臣として宮中に回り、天皇の側近として明治天皇を「常侍輔弼」することになった。しかしそもそも内大臣は三条処遇のために創られた名誉職で、実際は彼を二階へ上げてはしごを外したようなものだった。これに対して、かつて三条に仕えていたことがある尾崎三良(元老院議官)は三条に対して強く抗議すべきであると進言したが、三条は「国家将来のためのことであり、私自身の問題ではない」として、逆に尾崎に対しそうした軽挙を戒めている[35]。しかし明治天皇もさすがにこの処遇を気の毒に思ったのか、1889年(明治22年)10月25日に第2代内閣総理大臣の黒田清隆が条約改正をめぐる政局混乱の責任を取って内閣総辞職した際、天皇は黒田の辞表をのみ受理してほかはすべて却下し、三条に内閣総理大臣を兼任させた。これは「臨時兼任」ではなく、単に「兼任」であり、しかも天皇が次の山縣有朋に組閣の大命を下したのはそれから2か月も経ってからのことだったため、この期間はひとつの別個の内閣が存在したものとみなしてこれを「三条暫定内閣」と呼んでいる。それでも三条実美は歴代の内閣総理大臣としては数えないことになっている(なお、明治天皇本人にも「西園寺公望の首相就任時に『公家から初めて首相が出た』と喜んでいた」という逸話がある)。

選挙

現職の内閣総理大臣が選挙で落選した例はない。ただし、当選できなかった例として、大平正芳は1980年の衆院選で立候補したものの開票前に死去したものがある[注釈 12]。中選挙区制時代、歴代の現職内閣総理大臣は1位当選することがほとんどであったが、唯一中曽根康弘のみ1983年と1986年の2回の衆院選で2位当選になっている(1位は福田赳夫)。

内閣総理大臣経験者が国政選挙で落選した例として、片山哲(1949年・1963年)と石橋湛山(1963年)と海部俊樹(2009年)の例がある。また、菅直人(2012年・2014年)は小選挙区で落選したが、比例復活当選をしている。細川護熙は、政界引退後、2014年の東京都知事選挙に立候補したが落選した。

年齢

内閣総理大臣は国会議員から選出されなければならない。法理論上、衆議院議員の被選挙権を得る25歳から就任することができる。法的には、衆参いずれの議院に属するかを問わず、国会議員であれば誰でも指名される可能性はあるが、政治経験などが重視されることが多く、1年生議員が就任する確率はきわめて稀である(細川護煕が1993年に衆議院当選1回で首相に就任しているが、就任以前に参議院議員・熊本県知事の経験があった。また吉田茂は1948年に衆議院当選1回で首相に就任しているが、この就任以前に貴族院議員や外務大臣・首相の経験があった)。

日本の歴代首相の中で最年少記録を保持しているのは、1885年の初代伊藤博文(当時44歳)で現在も破られていない。歴代最年長就任記録は1945年の鈴木貫太郎(当時77歳)で、最年長在任記録は大隈重信(当時78歳)である。戦後最年少としては、2006年の安倍晋三(当時52歳)である。戦後最年長就任記録は幣原喜重郎の73歳だが、新憲法の範囲では石橋湛山の72歳3か月である。戦後最年長在任記録は吉田茂の76歳3か月である。

性別

前述のように国会議員であればだれでも指名される可能性があるものの、1947年に初の女性国会議員が誕生してから78年を経過した2025年に高市早苗が就任するまでは全員が男性であった。

退任後

内閣総理大臣を退任した後も、警視庁警備部の判断で元首相本人の警護を行うことが慣例となっている[36]が、基本的に警護を拒否することのできない現職首相とは異なり、元首相本人の意向により警護を辞退することも可能である[37]。

大日本帝国憲法下においては、退任した元首相は元老となったり重臣として重臣会議に参加した場合、内閣総理大臣の選任(天皇への奏薦)に携わることができた。

日本国憲法下において、内閣総理大臣を一度退任した人物がその後国務大臣や政党要職に就任した事例は少ないが、再度内閣総理大臣に就任した吉田茂と安倍晋三のほかにも、宮澤喜一(小渕内閣~森内閣での大蔵大臣→財務大臣)・橋本龍太郎(森内閣での沖縄及び北方対策担当大臣など)・麻生太郎(第2次安倍内閣~菅義偉内閣での財務大臣など)の3名は首相退任後に他の総理大臣の下で閣僚として入閣している。また、海部俊樹(新進党党首)・羽田孜(民主党幹事長)[注釈 13]・野田佳彦(立憲民主党代表)の3名は内閣総理大臣退任後に野党第1党の要職を歴任している[注釈 14]。

このほか、表向きに要職へは就かないものの、田中角栄(闇将軍とも言われた)や竹下登、安倍晋三のように大派閥を擁し首相退任後も政界に大きな影響力を残す人物もいる。

栄典

内閣総理大臣経験者に対する栄典については、在任期間に応じ、位階は従一位、正二位または従二位(現在は没後叙位が原則)、勲等勲章は大勲位菊花章頸飾、大勲位菊花大綬章または桐花大綬章(旧・勲一等旭日桐花大綬章)のいずれかに叙される(在任1年9か月の小渕恵三は大勲位菊花大綬章に叙されている)。ただし、刑事事件などの不祥事により見送られることや本人の意志による辞退の例もある(例:田中角栄はロッキード事件で有罪となり刑事被告人のまま死去したため、栄典は受けられなかった。宮澤喜一は自身の遺志により遺族が栄典を辞退した)。

格言

- 内閣改造をするほど総理の権力は下がり、解散をするほど上がる

- 佐藤栄作の言葉。

- 内閣改造をしようとすると、他派閥の肘鉄や大臣病など多くの国会議員が総理に群がるために対応が難しくなって総理の権力が下がる。一方で衆議院解散をすると多くの衆議院議員が自分の党の公認を得ようと総理に求め地元選挙区に帰り衆院選で当選して政治生命を保とうとし、衆院選で勝利し民意を得て首班指名で再選されれば政権基盤が増すため総理の権力が上がる。

- 歌手一年総理二年の使い捨て

- 竹下登の言葉。

- 総理は就任時は最初のうちは新しさからチヤホヤされるが、そのうちに賞味期限が切れると社会から批判されるようになり、任期2年くらいで総理を交代させられることを揶揄した言葉。なお、この言葉は三角大福時代に竹下が中堅代議士だったころから使っている。

- 総理の敵は正面だけじゃなく後ろにもいれば横にもいるし上にもいるし斜めからも内部にもいる

- 小泉純一郎の言葉。

- 総理は日本でもっとも注目される最高権力者といっても、国会内で対決姿勢の原則を示す野党だけでなく、マスコミや外国や業界団体が自分に批判的になることもあり、本来同じ目的を持つはずの与党内にも他派や反執行部が批判的になるため、どこに敵がいてどこから狙われるか用心しなければならないことを指した言葉。

- 総理の権力の最大の源泉は解散権と人事権

- 小泉純一郎の言葉。

- 閣僚や党幹部を含めた人事と衆議院の解散権は、総理の強大なる権力の源泉であることを指摘した言葉。

- 特に郵政解散においては、抵抗する島村宜伸農相を罷免。さらに「抵抗勢力」とされた候補に刺客候補を続々に送り込むなど、小選挙区制によって総理が持つ権力の強大さを印象づけた。

- どす黒いまでの孤独に耐えきれるだけの体力、精神力がいる

- 麻生太郎の言葉。

- 自らの責任で仕事をやり、最終判断を下すのは自分しかいないことを指摘した言葉。

幻の総理

内閣総理大臣に就任が有力視された大物政治家でありながら、早世などの理由で就任に至らなかった人物を「幻の総理」と呼ぶことがある。福田和也『総理の値打ち』(文春文庫)や御厨貴編『歴代首相物語』(新書館)など歴代首相総覧の類では定番の項目となっているほか、浅川博忠『自民党・ナンバー2の研究』(講談社文庫)や小林吉弥『総理になれなかった男たち』(経済界)など「幻の総理」を特集した書籍も出版されている。さまざまな人物が名前を挙げられるが、福田・御厨・浅川・小林がすべて挙げている人物として緒方竹虎と河野一郎、戦前も扱った福田・御厨がともに挙げている人物に井上馨・後藤新平・宇垣一成がいる。このほか、「辞退さえしなければ首相になれた」人物、すなわち戦前の徳川家達や戦後の伊東正義のように次期首相として推挙されながら辞退した人物も存在する。

Remove ads

記録

要約

視点

在職記録

氏名の一覧

病気

暗殺

→詳細は「殺害された日本の内閣総理大臣の一覧」を参照

山本権兵衛は第2次山本内閣の親任式当日に暗殺の噂が流れた。折しも関東大震災の直後で問い合わせもままならず、水戸の新聞の中に号外まで発行したものがあったという[38]。また、岡田啓介は二・二六事件の襲撃対象であったが、首相官邸に乱入した武装青年将校は容貌がよく似ていた義弟で秘書の松尾伝蔵を銃撃し難を逃れた。松尾を岡田と誤認した青年将校が総理死亡を発表したため、存命にもかかわらず新聞に死亡記事が出るなど情報が錯綜した。

極東軍事裁判関連

刑事裁判関連

職歴

立法

行政

枢密院

司法

陸海軍

宮中

学歴

出自

親族

再就任

交代

その他

出身党派別人数

(内閣総理大臣の氏名の後の年は就任した年)

Remove ads

歴代内閣総理大臣一覧

→詳細は「内閣総理大臣の一覧」を参照

現在の内閣総理大臣

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads