トップQs

タイムライン

チャット

視点

第22回衆議院議員総選挙

1946年に行われた日本の衆議院選挙 ウィキペディアから

Remove ads

第22回衆議院議員総選挙(だい22かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、1946年(昭和21年)4月10日に日本で行われた帝国議会(衆議院)議員の総選挙である。

この記事で示されている出典について、該当する記述が具体的にその文献の何ページあるいはどの章節にあるのか、特定が求められています。 |

第二次世界大戦敗戦後、大日本帝国憲法下(帝国議会)における最後の総選挙となった。また、男女普通選挙制度(女性参政権)を採用して初の選挙となった。

Remove ads

概要

翼賛体制が崩壊し、日本進歩党、日本自由党、日本社会党など戦前の政党を系譜とする主要政党以外にも、日本協同党や非合法とされた日本共産党のほか、政党が相次いで結成された。

そのような中で、政治的自由や民主的選挙の実施を目的とした衆議院議員選挙法改正が施行され、終戦から4ヶ月後の1945年(昭和20年)12月18日に戦後初めての衆議院解散が行われた。

ソ連占領下の北方領土(択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島、旧北海道5区)及び米国占領下の小笠原諸島(選挙区の設定なし)、奄美群島(鹿児島全県区)と沖縄県(沖縄全県区、定数2)については、選挙が実施されなかった。

選挙データ

内閣

解散日

解散名

公示日

投票日

改選数

選挙制度

- 大選挙区制:54

- 2人区:1

- 4人区:1

- 5人区:6

- 6人区:7

- 7人区:6

- 8人区:4

- 9人区:8

- 10人区:7

- 11人区:4

- 12人区:3

- 13人区:4

- 14人区:3

- 北海道・東京都・新潟県・愛知県・大阪府・兵庫県・福岡県の7都道府県は2選挙区に分割され、それ以外の40府県は全域で単一の選挙区となった。

- 定数が最少の4人区は、鳥取全県区。沖縄全県区に限っては特に2人区としたが、本土から切り離されて米軍政下であった同県でこの選挙は結局行われなかった。

- 定数が最多の14人区は、北海道1区・長野全県区・静岡全県区(北海道は1区と2区の合計が23人で、東京都の1区2区合計22人を上回る全国最多の定数配分を受けた)。

投票方法

- 日本の国政選挙において連記制は、明治31年(1898年)の第6回衆議院議員総選挙における一部の2人区で実施された連記投票以来であり、48年ぶりであった。

- 連記投票が実施されたこの衆院選に関して、政治評論家の俵孝太郎は「有権者1人につき選挙区の候補者に対して2票や3票の連記制であったため、1人が1票は保守でもう1票は革新に、あるいは1票は義理のある候補で1票は面白半分にと言った具合に使い分けた」とし、自由党衆議院議員の小沢佐重喜は昭和22年(1947年)の帝国会議で「第一党に進歩党、第二に共産党、第三に社会党など政策の異なる候補者へ投票することが珍しくない。全く不真面目な投票たることを免れない」と述べて、連記制の問題点が提示される形となった[3][4]。

選挙権

- 満20歳以上の日本国民男女

被選挙権

- 満25歳以上の日本国民男女

- 選挙権同様に被選挙権も女性に初めて与えられ、年齢も満30歳から満25歳に引き下げられた。

有権者数

- 36,878,420(男性:16,320,752 女性:20,557,668)

Remove ads

選挙活動

進歩党総裁の町田忠治など前議員の多数が公職追放に該当して出馬を断念したほか、この選挙で当選した議員の中にもその後に公職追放に該当するとの通知を受けて議員辞職した者がいた。

党派別立候補者数

この節の加筆が望まれています。 |

- 候補を擁立した政党数:258

- 候補者数、政党数はいずれも総選挙における史上最多。

- 解散前の諸派(1)は、全国農本同盟である。

都道府県別立候補者数

この節の加筆が望まれています。 |

選挙結果

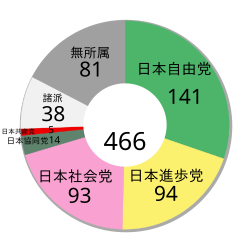

党派別獲得議席

- 投票率:72.08%(前回比:

11.08%)

11.08%) - 【 男性:78.52%(前回比:

4.64%) 女性:66.97%(初)】

4.64%) 女性:66.97%(初)】

党派別当選者内訳

都道府県別獲得議席

Remove ads

政党

- 4議席(1団体)

- 3議席(2団体)

- 2議席(3団体)

- 1議席(22団体)

Remove ads

議員

要約

視点

当選者

日本自由党 日本進歩党 日本社会党 日本協同党 日本共産党 諸派 無所属

補欠当選等

初当選

- 計373名

- 日本自由党

- 102名

- 日本進歩党

- 71名

- 日本社会党

- 71名

- 日本協同党

- 12名

- 日本共産党

- 5名

- 諸派

- 37名

- 無所属

- 75名

返り咲き・復帰

- 計51名

- 日本自由党

- 24名

- 日本進歩党

- 9名

- 日本社会党

- 15名

- 日本協同党

- 1名

- 山本実彦 (鹿児島全県区)

- 諸派

- 1名

- 伊東岩男 (宮崎全県区)

- 無所属

- 1名

- 笠井重治 (山梨全県区)

引退・不出馬

- 日本自由党

- 31名

- 深水吉毅 (旧熊本2区)△

- 日本進歩党

- 251名

- 山本厚三 (旧北海道1区)△

- 松浦周太郎(旧北海道2区)△

- 前田善治 (旧北海道2区)△

- 大島寅吉 (旧北海道3区)△

- 手代木隆吉(旧北海道4区)△

- 南条徳男 (旧北海道4区)△

- 深沢吉平 (旧北海道4区)△

- 南雲正朔 (旧北海道5区)△

- 三浦一雄 (旧青森1区)△

- 森田重次郎(旧青森1区)△

- 楠美省吾 (旧青森2区)

- 田子一民 (旧岩手1区)△

- 八角三郎 (旧岩手1区)△

- 泉国三郎 (旧岩手2区)△

- 金子定一 (旧岩手2区)△

- 小野寺有一(旧岩手2区)△

- 鶴見祐輔 (旧岩手2区)△

- 内ヶ崎作三郎(旧宮城1区)△

- 守屋栄夫 (旧宮城1区)△

- 阿子島俊治(旧宮城1区)△

- 村松久義 (旧宮城2区)△

- 小山倉之助(旧宮城2区)△

- 町田忠治 (旧秋田1区)△

- 信太儀右衛門(旧秋田1区)△

- 小山田義孝(旧秋田2区)△

- 高橋熊次郎(旧山形1区)△

- 西方利馬 (旧山形1区)△

- 伊藤五郎 (旧山形2区)△

- 小林鉄太郎(旧山形2区)△

- 内池久五郎(旧福島1区)△

- 小松茂藤治(旧福島1区)△

- 牧原源一郎(旧福島2区)△

- 仲西三良 (旧福島2区)△

- 神尾茂 (旧福島2区)△

- 植松練磨 (旧福島3区)△

- 山田六郎 (旧福島3区)△

- 渡邉健 (旧茨城1区)△

- 中井川浩 (旧茨城2区)△

- 福田重清 (旧茨城2区)△

- 山本粂吉 (旧茨城3区)△

- 佐藤洋之助(旧茨城3区)△

- 小篠雄二郎(旧茨城3区)

- 高田耘平 (旧栃木1区)△

- 矢部藤七 (旧栃木1区)△

- 佐久間渡 (旧栃木1区)△

- 森下國雄 (旧栃木2区)△

- 松村光三 (旧栃木2区)△

- 五十嵐吉蔵(旧群馬1区)△

- 清水留三郎(旧群馬1区)△

- 最上政三 (旧群馬2区)△

- 木暮武太夫(旧群馬2区)△

- 松永東 (旧埼玉1区)△

- 宮崎一 (旧埼玉1区)△

- 遠山暉男 (旧埼玉1区)△

- 横川重次 (旧埼玉2区)△

- 高橋守平 (旧埼玉2区)△

- 石坂養平 (旧埼玉2区)△

- 新井尭爾 (旧埼玉3区)△

- 出井兵吉 (旧埼玉3区)△

- 多田満長 (旧千葉1区)△

- 篠原陸朗 (旧千葉1区)△

- 伊藤清 (旧千葉2区)△

- 今井健彦 (旧千葉2区)△

- 中村庸一郎(旧千葉3区)△

- 小高長三郎(旧千葉3区)△

- 田辺徳五郎(旧神奈川1区)△

- 佐久間道夫(旧神奈川1区)△

- 小泉又次郎(旧神奈川2区)△

- 野田武夫 (旧神奈川2区)△

- 安藤覚 (旧神奈川3区)△

- 山口左右平(旧神奈川3区)△

- 田邊七六 (山梨全県区)△

- 堀内一雄 (山梨全県区)△

- 中島弥団次(旧東京2区)△

- 長野高一 (旧東京2区)△

- 駒井重次 (旧東京2区)△

- 川口寿 (旧東京2区)△

- 頼母木真六(旧東京3区)△

- 渡辺善十郎(旧東京3区)△

- 今牧嘉雄 (旧東京3区)△

- 真鍋儀十 (旧東京4区)△

- 山田竹治 (旧東京4区)

- 大橋清太郎(旧東京5区)△

- 中村梅吉 (旧東京6区)△

- 前田米蔵 (旧東京6区)△

- 浜野清吾 (旧東京6区)△

- 八並武治 (旧東京7区)△

- 坂本一角 (旧東京7区)△

- 吉川大介 (旧新潟1区)△

- 佐藤芳男 (旧新潟2区)△

- 小柳牧衛 (旧新潟2区)△

- 今成留之助(旧新潟3区)△

- 増田義一 (旧新潟4区)△

- 高見之通 (旧富山1区)

- 中川寛治 (旧富山1区)△

- 赤間徳寿 (旧富山1区)△

- 松村謙三 (旧富山2区)△

- 大石斉治 (旧富山2区)△

- 桜井兵五郎(旧石川2区)△★

- 中西敏憲 (福井全県区)△

- 猪野毛利栄(福井全県区)△

- 酒井利雄 (福井全県区)△

- 添田敬一郎(福井全県区)△

- 小坂武雄 (旧長野1区)△

- 小山邦太郎(旧長野2区)△

- 羽田武嗣郎(旧長野2区)△

- 木下信 (旧長野3区)△

- 清寛 (旧岐阜1区)△

- 船渡佐輔 (旧岐阜1区)△

- 石榑敬一 (旧岐阜1区)

- 伊藤東一郎(旧岐阜2区)△

- 八木元八 (旧静岡1区)△

- 山口忠五郎(旧静岡1区)

- 山田順策 (旧静岡1区)△

- 鈴木忠吉 (旧静岡2区)△

- 金子彦太郎(旧静岡2区)△

- 大村直 (旧静岡2区)△

- 勝又春一 (旧静岡2区)

- 太田正孝 (旧静岡3区)△★

- 森口淳三 (旧静岡3区)△

- 加藤鐐五郎(旧愛知1区)△

- 下出義雄 (旧愛知1区)△

- 小山松寿 (旧愛知1区)△

- 林正男 (旧愛知1区)△▲

- 中埜半左衛門(旧愛知2区)△

- 樋口善右衛門(旧愛知2区)△

- 野田正昇 (旧愛知3区)△

- 富田愛次郎(旧愛知3区)△

- 本多鋼治 (旧愛知4区)△

- 小笠原三九郎(旧愛知4区)△

- 大野一造 (旧愛知4区)△

- 田嶋栄次郎(旧愛知5区)△

- 川崎克 (旧三重1区)

- 九鬼紋七 (旧三重1区)△

- 馬岡次郎 (旧三重1区)△

- 浜地文平 (旧三重2区)△

- 田村秢 (旧三重2区)△

- 堤康次郎 (滋賀全県区)△

- 別所喜一郎(滋賀全県区)△

- 広野規矩太郎(滋賀全県区)△

- 今尾登 (旧京都1区)△

- 中村三之丞(旧京都1区)△

- 川崎末五郎(旧京都2区)△

- 岡田啓治郎(旧京都3区)△

- 村上国吉 (旧京都3区)△

- 山本芳治 (旧大阪2区)△

- 上田孝吉 (旧大阪3区)△

- 大川光三 (旧大阪4区)△

- 吉川吉郎兵衛(旧大阪4区)△

- 勝田永吉 (旧大阪5区)△

- 河盛安之介(旧大阪6区)△

- 松田竹千代(旧大阪6区)△

- 井阪豊光 (旧大阪6区)△

- 中井一夫 (旧兵庫1区)△

- 浜野徹太郎(旧兵庫1区)△

- 前田房之助(旧兵庫2区)△

- 白川久雄 (旧兵庫2区)△

- 小林絹治 (旧兵庫3区)△

- 黒田巌 (旧兵庫3区)△

- 清瀬一郎 (旧兵庫4区)△

- 田中武雄 (旧兵庫4区)△

- 原惣兵衛 (旧兵庫4区)△

- 北村又左衛門(奈良全県区)△

- 植村武一 (奈良全県区)△

- 角猪之助 (旧和歌山2区)△

- 小山谷蔵 (旧和歌山2区)△

- 森川仙太 (旧和歌山2区)△

- 三好英之 (鳥取全県区)△

- 豊田収 (鳥取全県区)△

- 由谷義治 (鳥取全県区)△

- 田部朋之 (旧島根1区)△

- 島田俊雄 (旧島根2区)△

- 久山知之 (旧岡山1区)△

- 片山一男 (旧岡山1区)△

- 小谷節夫 (旧岡山2区)△

- 土屋源市 (旧岡山2区)△

- 奥久登 (旧広島1区)△

- 岸田正記 (旧広島1区)△

- 木原七郎 (旧広島2区)△

- 土屋寛 (旧広島3区)△

- 作田高太郎(旧広島3区)△

- 宮澤裕 (旧広島3区)△

- 西川貞一 (旧山口1区)△

- 林佳介 (旧山口1区)△

- 紀藤常亮 (旧山口1区)△

- 安倍寛[注釈 6](旧山口1区)

- 窪井義道 (旧山口2区)△

- 八木宗十郎(旧山口2区)△▲

- 伊藤三樹三(旧山口3区)△

- 谷原公 (旧徳島1区)△

- 紅露昭 (旧徳島1区)△

- 田村秀吉 (旧徳島1区)△

- 三木與吉郎(旧徳島2区)△

- 藤本捨助 (旧香川1区)△

- 武知勇記 (旧愛媛1区)△

- 岡本馬太郎(旧愛媛1区)△

- 山中義貞 (旧愛媛2区)△

- 村瀬武男 (旧愛媛2区)△

- 野本吉兵衛(旧愛媛3区)△

- 毛山森太郎(旧愛媛3区)△

- 高畠亀太郎(旧愛媛3区)△

- 宇田耕一 (旧高知1区)△

- 依光好秋 (旧高知2区)△

- 中越義幸 (旧高知2区)△

- 小野義一 (旧高知2区)△▲

- 森部隆輔 (旧福岡1区)△

- 江口繁 (旧福岡1区)△

- 松尾三蔵 (旧福岡2区)△

- 赤松寅七 (旧福岡2区)△

- 図師兼弐 (旧福岡2区)△

- 沖蔵 (旧福岡3区)△

- 山崎達之輔(旧福岡3区)△

- 鶴惣市 (旧福岡3区)△

- 松延弥三郎(旧福岡3区)△

- 勝正憲 (旧福岡4区)△

- 林信雄 (旧福岡4区)△

- 池田秀雄 (旧佐賀1区)△

- 愛野時一郎(旧佐賀2区)△

- 伊吹元五郎(旧長崎1区)△

- 馬場元治 (旧長崎1区)△

- 中瀬拙夫 (旧長崎1区)△

- 小浦総平 (旧長崎2区)△

- 鈴木重次 (旧長崎2区)△

- 川副隆 (旧長崎2区)△

- 森肇 (旧長崎2区)△

- 荒川真郷 (旧熊本1区)△

- 大麻唯男 (旧熊本1区)△

- 石坂繁 (旧熊本1区)△

- 三善信房 (旧熊本2区)△

- 伊豆富人 (旧熊本2区)△

- 柏原幸一 (旧大分1区)△

- 金光庸夫 (旧大分1区)△

- 一宮房治郎(旧大分1区)△

- 山口馬城次(旧大分2区)△

- 綾部健太郎(旧大分2区)△

- 曽木重貴 (宮崎全県区)△

- 野村嘉久馬(宮崎全県区)△

- 小田彦太郎(宮崎全県区)△

- 高城憲夫 (旧鹿児島1区)△

- 松方幸次郎(旧鹿児島1区)△

- 南郷武夫 (旧鹿児島1区)△

- 小泉純也 (旧鹿児島1区)△

- 東郷実 (旧鹿児島2区)△

- 寺田市正 (旧鹿児島2区)△

- 宗前清 (旧鹿児島3区)△

- 永田良吉 (旧鹿児島3区)△

- 金井正夫 (旧鹿児島3区)△

- 漢那憲和 (沖縄全県区)△

- 仲井間宗一(沖縄全県区)△

- 伊礼肇 (沖縄全県区)△

- 崎山嗣朝 (沖縄全県区)

- 日本社会党

- 10名

- 日本協同党[6]

- 25名

- 無所属

- 45名

落選

- 計7名

- 日本自由党

- 1名

- 桃原茂太 (大阪2区)

- 日本進歩党

- 4名

- 日本協同党

- 1名

- 安藤孝三 (愛知1区)

- 諸派

- 1名

その他

女性議員

当選挙は、日本で初めて女性に参政権が認められた選挙となった。日本初の女性代議士となったのは、以下の39名である。2005年の第44回総選挙で43名が当選するまで、女性代議士の当選最多記録となっていた[7]。

(五十音順)

Remove ads

選挙後

要約

視点

1946年(昭和21年)4月16日、幣原が進歩党総裁に就任し政権居座りを模索するも、各党の反対により4月22日に内閣は総辞職した。そして5月2日、自由党総裁の鳩山一郎に大命降下が下りるも、5月4日に鳩山が公職追放通知をうけて大命拝辞する。

5月16日、外務大臣の吉田茂に大命降下され、5月22日に第1次吉田内閣が発足する。

帝国議会

- 第90回帝国議会

→詳細は「第90回帝国議会」を参照

- 会期:1946年(昭和21年)5月16日 - 11月24日[8]

- 選出された三木、樋貝、大石の中から慣例により最多得票の三木が勅任される予定だったが、公職追放の指令を受ける可能性が高まったため辞退。次に得票が高い樋貝が議長に勅任された。三木は5月23日公職追放された。

- 衆議院副議長選挙(連記投票、投票者数:441 過半数:221)

- 木村小左衛門(進歩党):231票

- 中川重春 (進歩党):196票

- 菅又薫 (進歩党):169票

- 永江一夫 (社会党):141票

- 松永義雄 (社会党):135票

- 松原一彦 (新光倶):27票

- 中山タマ (準備会):26票

- 細迫兼光 (新光倶):7票

- 大澤久明 (社会党):5票

- 叶凸 (社会党):4票

- ※複数 :3票(5人:計15票)

- ※複数 :2票(7人:計14票)

- ※複数 :1票(38人:計38票)

- 大石ヨシエ(無所属倶) 笠井重治 (無会派) 尾崎行雄(無所属倶) 木村チヨ (無会派) 加藤勘十 (社会党)

- 有馬英二 (準備会) 秋田大助 (準備会) 石井光次郎(自由党) 稲富稜人 (社会党) 今井はつ (自由党)

- 今村等 (社会党) 小坂善太郎(新光倶) 河野密 (社会党) 佐藤虎次郎(自由党) 佐竹晴記 (社会党)

- 齋藤隆夫 (進歩党) 笹森順造 (準備会) 渋谷昇次 (社会党) 庄司一郎 (自由党) 田中伊三次(準備会)

- 田中萬逸 (進歩党) 竹内茂代 (自由党) 坪川信三 (準備会) 坪井亀藏 (準備会) 野坂参三 (共産党)

- 野村ミス (準備会) 星一 (進歩党) 松谷天光光(新光倶) 町田三郎 (社会党) 三木キヨ子(無所属倶)

- 村井八郎 (進歩党) 森戸辰男 (社会党) 山口静江 (社会党) 徳田球一 (共産党) 山本実彦 (協同党)

- 吉田セイ (準備会) 吉川兼光 (社会党) 米山文子 (準備会)

- 白票 :3票

政党

- 諸派のほとんどは共産党を除く既成政党の自由党・進歩党・社会党・日本協同党に吸収されるか、選挙後に結成された国民党に参加した。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads