トップQs

タイムライン

チャット

視点

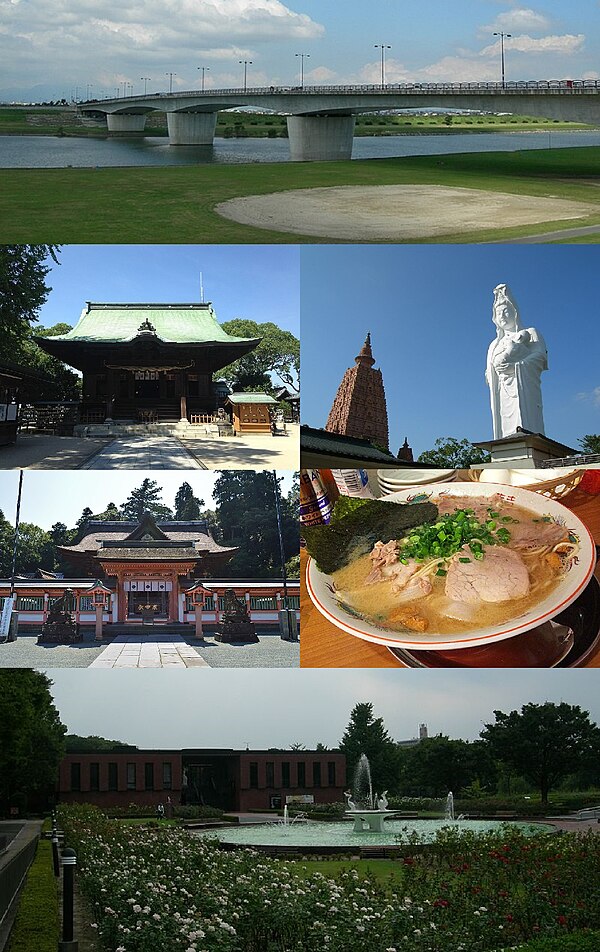

久留米市

福岡県の市 ウィキペディアから

Remove ads

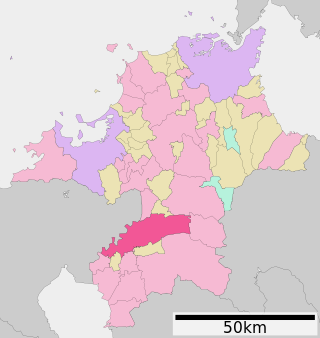

久留米市(くるめし)は、福岡県の南部、筑後地方に位置する市。中核市であり、福岡市、北九州市に次いで福岡県では第3位、九州全体では第8位の人口を擁している。

Remove ads

地理

要約

視点

福岡県の南部と佐賀県の東部にまたがる筑紫平野最大の都市。市町村制施行時(1889年4月1日)からの市である。2001年に特例市に指定され、2005年2月5日に三井郡北野町・三潴郡三潴町・三潴郡城島町・浮羽郡田主丸町を編入し人口が30万人を突破、2008年4月1日に中核市に移行した。なお2024年2月に人口減少により30万人を割り込んだ。

市域は旧三潴郡・三井郡・八女郡・浮羽郡に該当する。筑後地方の中心都市であるとともに、独自の経済圏を形成しており、久留米都市圏の人口は約43万人である。

地形

久留米市は福岡県の南部、筑後平野に位置する。中心街である西鉄久留米駅からJR久留米駅にかけての一帯は福岡市から約40kmの場所に位置するが、2005年の周辺自治体編入により市域は東西約32km、南北約16kmとなり、東西に長い自治体となった。市の北東部から南西部にかけて、筑後川が流れている。ほぼ川に沿って境界が引かれており、筑後川が市内を貫いている部分は少ない。市の南部から南東部は耳納(みのう)連山と呼ばれる山地となっており、鷹取山・発心山・耳納山などの山々が連なっている。

気候

2016年1月25日に久留米アメダス(標高7m)において1977年に統計開始されて以来の最低気温(気象官署・アメダス)となる-6.5度を記録した(過去の最低気温記録は1980年2月10日の-6.1度)[1]。

隣接する自治体

Remove ads

地名

→詳細は「久留米市の地名」を参照

2010年5月8日撮影の54枚を合成作成。国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成。

「久留米」という地名は室町時代から文献に見られ、「久留目」とも書かれた。(「報恩寺坪付帳」によると応永25年(1418年)には「久留目」という地名が記されている)

その語源については、

- 筑後守吉志公忠が天慶7年(944年)に注進した「筑後国神名帳」に「玖留目神を祭祀した」との記述があり、これによるとするもの。

- 上古、大陸から渡来した機織りの工人集団がこの地に住んでいたので「呉部(繰部くりべ)」の居住した地、あるいは「呉姫(くれひめ)」、「呉女(くれめ)」、「繰女(くりめ)」とよんだのがクルメに転訛したというもの。

- 用明天皇の皇子である「来目皇子(くめのみこ)」に由来するというもの。(来目皇子は新羅討伐のため筑紫に下り推古11年(603年)福岡県糸島郡志摩町久米で病死している)

- 筑後川が大きく蛇行していることから、それを意味するクルメク(転く)を語源とするもの。

などの諸説があるが定説はない。

Remove ads

歴史

要約

視点

律令制下で制定された令制国の一つである筑後国の国府が置かれ、以後、筑後国の中心として栄えた。平安時代末期の長寛2年(1164年)、肥前国の豪族草野永経が現在の草野地区(旧草野町)に入り、以後約400年間、北部の山本郡は草野氏が支配し、南部の三潴郡は筑後十五城筆頭の柳川の蒲池氏と久留米市西牟田の西牟田氏が支配してきた。

天正15年(1587年)豊臣秀吉の九州国分の結果、筑前・筑後と肥前のそれぞれ一部を与えられた小早川隆景の養子・秀包が久留米城に入った。関ヶ原の戦いの結果秀包は改易され、石田三成を捕らえた三河国岡崎城主田中吉政が柳川城に入り、筑後一国を治めた。元和6年(1620年)、柳川2代目藩主田中忠政が死去すると田中家は無嗣断絶となった。田中領筑後一国は南北に分けられ、うち北部に有馬豊氏が丹波国福知山(現在の福知山市)から加増移封され、以後久留米は有馬氏の統治による久留米藩の中心地となった。江戸時代は藩の殖産興業策もあり久留米絣など、商業都市として発展する。

廃藩置県によって久留米県の県庁所在地となったが、1871年(明治4年)に三潴県に統合され、1876年(明治9年)に三潴県が福岡県に統合されたため県庁所在地ではなくなった。 1897年(明治30年)に第12師団、1907年に第18師団の駐屯地になってからは軍都としても膨張、1922年(大正11年)に始まった地下足袋生産がゴム化学工業の発展に結びつく。

太平洋戦争末期、1945年(昭和20年)8月11日の久留米空襲により死者214名、焼失戸数4,506戸を出した[4]。

1949年(昭和24年)5月28日、昭和天皇が日本タイヤ工場、久留米医科大、日華ゴム工業、戦災者引揚者住宅などに行幸(昭和天皇の戦後巡幸)[5]。

1953年(昭和28年)6月に九州一帯を襲った昭和28年西日本水害では、筑後川にかかる橋梁の流出や氾濫が発生。特に、宮の陣付近で発生した堤防決壊個所からは、濁流が櫛原町、篠山町を襲い多くの家屋が浸水した[6]。

→詳細は「昭和28年西日本水害」を参照

1960年(昭和35年)3月19日、国立療養所久留米病院で火災。精神科病棟など3棟が全焼し、入院患者11人が焼死した[7]。病院は1994年(平成4年)に国立病院機構九州医療センターとして福岡市へ移転、統合された。

市政

行政区域の変遷

※【編入】とあるもののうち、特記ないものは久留米市への編入。

- 1889年(明治22年)4月1日 - 市町村制度発足により、久留米市が市制施行。日本で最初に市制施行した31市のひとつ。当時は日本で一番人口の少ない市であった。

- 1894年7月21日 - 【町制施行】草野村 ⇒ 草野町

- 1896年2月26日 - 郡区町村編制法により、御井郡・山本郡 ⇒ 三井郡、竹野郡 ⇒ 浮羽郡となる。

- 1900年5月31日 - 【町制施行】城島村 ⇒ 城島町

- 1901年4月9日 - 【町制施行】北野村 ⇒ 北野町

- 1917年(大正6年)10月1日 - 【編入】鳥飼村

- 1922年8月1日 - 【町制施行】国分村 ⇒ 国分町

- 1923年8月1日 - 【編入】櫛原村

- 1924年11月1日 - 【編入】国分町

- 1939年(昭和14年)2月11日 - 【町制施行】大善寺村 ⇒ 大善寺町

- 1940年2月11日 - 【町制施行】善導寺村 ⇒ 善導寺町

- 1943年10月1日 - 【編入】御井町

- 1949年9月1日 - 【町制施行】荒木村 ⇒ 荒木町

- 1951年4月1日 - 【編入】合川村・上津荒木村・山川村

- 1951年4月1日 - 【対等合併】川会村・柴刈村 ⇒ 筑陽村

- 1951年6月1日 - 【編入】高良内村

- 1954年12月1日 - 【対等合併】田主丸町・水分村・筑陽村・水縄村・竹野村および船越村(のちの吉井町、現うきは市)の一部 ⇒ 田主丸町

- 1955年1月1日 - 【対等合併】荒木町・安武村 ⇒ 筑邦町

- 1955年2月1日 - 【対等合併】城島町・青木村・江上村 ⇒ 城島町(新町制)

- 1955年3月1日 - 【対等合併】北野町・弓削村・大城村・金島村 ⇒ 北野町(新町制)

- 1955年7月20日 - 【対等合併・町制施行】犬塚村・三潴村 ⇒ 三潴町

- 1956年9月30日 - 【編入】大善寺町 ⇒ 筑邦町

- 1958年9月1日 - 【編入】宮ノ陣村・山本村

- 1959年4月1日 - 【編入】大橋村 ⇒ 善導寺町

- 1960年7月1日 - 【編入】草野町

- 1967年2月1日 - 【編入】筑邦町

- 1967年4月1日 - 【編入】善導寺町

- 1989年(平成元年)2月28日 - 三潴郡三潴町が筑後市と境界変更

- 1989年6月28日 - 三潴郡城島町が大川市と境界変更

- 1989年9月27日 - 八女郡広川町と境界変更

- 1991年2月27日 - 一部を八女郡広川町に編入(境界変更)

- 1992年12月15日 - 小郡市と境界変更

- 1994年9月13日 - 久留米市及び三潴郡三潴町が境界変更

- 1995年4月14日 - 三井郡北野町が三井郡大刀洗町と境界変更

- 1996年2月26日 - 筑後市の一部を編入(境界変更)

- 1996年2月26日 - 八女郡広川町と境界変更

- 1996年2月26日 - 浮羽郡田主丸町が浮羽郡吉井町と境界変更

- 1997年4月23日 - 三井郡北野町が三井郡大刀洗町と境界変更

- 1998年12月18日 - 三潴郡城島町が大川市と境界変更

- 2000年8月31日 - 三井郡北野町が三井郡大刀洗町と境界変更

- 2001年3月12日 - 浮羽郡田主丸町が朝倉郡朝倉町及び浮羽郡吉井町と境界変更

- 2001年4月1日 - 特例市に移行

- 2001年6月4日 - 三潴郡城島町が三潴郡大木町と境界変更

- 2003年2月14日 - 三潴郡三潴町が筑後市及び三潴郡大木町と境界変更

- 2003年2月14日 三井郡北野町が小郡市と境界変更

- 2003年2月14日 三井郡北野町が三井郡大刀洗町と境界変更

- 2003年4月8日 - 八女郡広川町と境界変更

- 2005年2月5日 - 【編入】北野町・三潴町・城島町・田主丸町

- 2008年4月1日 - 中核市に移行

市域の変遷表

| 久留米市 | ||||||||||

| 三井郡 | 櫛原村 | 1923 | ||||||||

| 国分村 | 国分町(1922) | 1924 | ||||||||

| 御井町 | 1943 | |||||||||

| 山川村 | 1951 | |||||||||

| 上津荒木村 | ||||||||||

| 合川村 | ||||||||||

| 高良内村 | ||||||||||

| 宮ノ陣村 | 1958 | |||||||||

| 山本村 | ||||||||||

| 草野村 | 草野町(1894) | 1960 | ||||||||

| 善導寺村 | 善導寺町(1940) | 1959 | 1967 | |||||||

| 大橋村 | ||||||||||

| 北野村 | 北野町(1901) | 北野町(1955) | 2005 | |||||||

| 弓削村 | ||||||||||

| 金島村 | ||||||||||

| 大城村 | ||||||||||

| 三潴郡 | 鳥飼村 | 1917 | ||||||||

| 荒木村 | 荒木町 (1949) |

筑邦町(1955) | 1967 | |||||||

| 安武村 | ||||||||||

| 大善寺村 | 大善寺町(1939) | 1956 | ||||||||

| 城島村 | 城島町(1900) | 城島町(1955) | 2005 | |||||||

| 青木村 | ||||||||||

| 江上村 | ||||||||||

| 犬塚村 | 三潴町(1955) | |||||||||

| 三潴村 | ||||||||||

| 浮羽郡 | 田主丸町 | 田主丸町(1954) | ||||||||

| 水分村 | ||||||||||

| 川会村 | 筑陽村 (1951) | |||||||||

| 柴刈村 | ||||||||||

| 水縄村 | ||||||||||

| 竹野村 | ||||||||||

| 船越村(一部) | ||||||||||

歴代市長

Remove ads

行政

市長

- 原口新五(1期目)

- 任期:2026年1月30日

市の機関

国の機関

県の機関

- 福岡県久留米総合庁舎

- 久留米県税事務所

- 北筑後保健福祉環境事務所(分庁舎)

- 筑後労働者支援事務所(子育て女性就職支援センター)

- パスポートセンター久留米支所

- 両筑家畜保健衛生所

- 筑後県民情報コーナー

- 久留米県土整備事務所

- 久留米商工事務所

- 福岡県久留米児童相談所

- 筑後川水系農地開発事務所

警察

消防

- 久留米広域消防本部 - 久留米市・小郡市・うきは市・大刀洗町・大木町

自衛隊

国立研究開発法人

- 農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)管理本部(九州沖縄管理部久留米事業場)[13]

- 農研機構九州沖縄農業研究センター筑後・久留米研究拠点

Remove ads

議会

市議会

→詳細は「久留米市議会」を参照

- 定数:36名

- 任期:2027年(令和9年)5月1日

- 議長:吉冨巧(久留米たすき議員団、4期)

- 副議長:田中貴子(公明党議員団、3期)

県議会

→詳細は「福岡県議会」を参照

- 久留米市・うきは市選挙区

- 定数:5名

- 任期:2023年(令和5年)4月30日~2027年(令和9年)4月29日

衆議院

Remove ads

産業

要約

視点

商業

焼き鳥店数が人口1万人当たり約8軒であり、日本一である。また、日吉町には文化街と呼ばれる歓楽街があり、夜に賑わいをみせる。 小頭町(1、2、8、9及び11番地)、通町(2、3及び6番地)、日吉町(1-15番地)、本町(2番地)及び六ツ門町(1-3番地、5-14番地及び17-22番地)は暴力団排除特別強化地域に指定されている[16]。

主な大規模商業施設

過去に存在した大規模商業施設

製造業

ブリヂストンの創業地であり久留米工場はグループのマザープラントとして重要な生産拠点となっている。[17] 他にムーンスター、アサヒシューズと、ゴム加工品メーカーの工場が多く所在する。近年では、ダイハツ工業の子会社であるダイハツ九州の軽自動車専用エンジン工場や、東プレの子会社である東プレ九州の自動車用プレス部品製造工場などが進出し、北部九州における自動車産業集積化の一翼を担う。

また、旧城島町は筑後川沿いに数多くの酒造業が軒を連ね、伏見、灘五郷と並ぶ「日本三大酒どころ」として栄えていた。2005年の周辺町の編入により日本酒の醸造メーカーが18社となり、京都市、神戸市に次いで清酒製造場数で全国第3位と返り咲いた。

金融機関

市内に本店をもつ金融機関

市内に支店をもつ金融機関

バイオ産業

従来の製造業一辺倒からの脱却を図るために、バイオ産業の集積をめざす「福岡バイオバレープロジェクト」のもと福岡県と共同でバイオ関連産業の育成・振興が推進されている。

久留米市に本社を置く主な企業

特産品・郷土料理

Remove ads

情報・通信

マスメディア

外交

- 姉妹・友好都市

地域

人口

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 久留米市と全国の年齢別人口分布(2005年) | 久留米市の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 久留米市

■緑色 ― 日本全国 | ■青色 ― 男性 ■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

久留米市(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

医療

人口当たりの医師数は、全国トップレベルであり[注釈 3]、久留米大学医学部をはじめ PET等の最先端医療設備を持つ施設が集積した高度医療都市である。

- 久留米大学病院 一般病床数. 1,045床 高度救命救急センター 総合周産期母子医療センター ドクターヘリ PET

- 聖マリア病院 一般病床数. 1,129床 救命救急センター 総合周産期母子医療センター PET 高気圧酸素治療

- 久留米大学医療センター 一般病床数. 250 床

- 新古賀病院 一般病床数. 202床 ガンマナイフ

- 古賀病院21 一般病床数. 230床 PET トモセラピー

- 田主丸中央病院 一般病床数.180床

- 久留米総合病院 一般病床数.195床

- 日本赤十字社九州ブロック血液センター

教育

大学

- 私立

高等専門学校

- 国立

高等学校

- 公立

- 福岡県立明善高等学校

- 福岡県立久留米高等学校

- 福岡県立久留米筑水高等学校

- 福岡県立浮羽工業高等学校

- 福岡県立三潴高等学校

- 久留米市立南筑高等学校

- 久留米市立久留米商業高等学校

- 久留米市外三市町高等学校組合立三井中央高等学校

- 私立

- 久留米信愛中学校・高等学校

- 久留米大学附設中学校・高等学校

- 祐誠高等学校(旧:久留米工業大学付属高等学校)

- 久留米学園高等学校

小中学校

- 国立

- 市立

特別支援学校

- 県立

- 福岡県立久留米聴覚特別支援学校

- 福岡県立田主丸特別支援学校

- 市立

- 久留米市立久留米特別支援学校

学校教育外の教育施設

- 自動車教習所

- 職業訓練

- 職業訓練法人久留米地区職業訓練協会

- 陸上自衛隊幹部候補生学校

- 陸上自衛隊西部方面混成団

Remove ads

文化財

→詳細は「久留米市指定文化財一覧」を参照

交通

要約

視点

空港

最寄り空港は福岡空港で、高速バスも頻繁に運行されており市民に最も利用されている。また、佐賀空港へ予約制乗合タクシーが運行されている。

鉄道路線

市内ではJR九州の3路線、西鉄の2路線、計5路線が運行されている。

久留米市から福岡市の中心部の博多まで35 kmほどであり、久留米市は移住者に対して福岡市等への通勤定期券を一部補助する制度を設けている[19]。

中心駅は久留米駅および西鉄久留米駅。市街地の中心部に位置するのは西鉄久留米駅で、乗降客数は久留米駅より2万人以上多い。

バス

一般路線バス

- 西鉄バス:地域分社の西鉄バス久留米・西鉄バス佐賀の2社が運行している。西鉄久留米駅に併設の西鉄久留米バスセンターが運行上の拠点となっている。

- 堀川バス:久留米市と八女市を結ぶ路線を運行しているが、大部分は久留米市内だけでの運行となっている。

- 久留米市 - 広川町 - 八女市(県道82号経由)

- 甘木観光バス:旧田主丸町中心部と朝倉市を結ぶ。

路線の詳細は各バス会社の記事を確認のこと。

高速バス

市内で高速バスを利用できるバス停は、縄手・JR久留米駅・市役所前・六ッ門・西鉄久留米駅・文化センター前・十三部・千本杉・久留米インター南・久留米インターチェンジ・高速宮の陣がある。

- ●は、乗車・降車のどちらかのみ可能。

- ○は、乗車・降車どちらとも可能。

- -は、その停留所を通らない。

- ×は、通過。

コミュニティバス

- よりみちバス「コスモス号」- 2015年12月18日運行開始。北野猪口タクシーと安全タクシーが運行。

- 北野便・弓削便(火・木・土)

- 大城便・金島便(月・水・金)

- よりみちバス「インガット号」- 2016年3月1日運行開始。くまタクシー、丸金タクシーが運行。

その他、久留米市社会福祉協議会が旧田主丸町において定期運行の無料福祉バスを運行している。

また、隣接する広川町の予約型乗合タクシー「ふれあいタクシー」が市内の日高整形外科病院へ乗り入れるが、久留米市内の停留所はこの1か所のみである。

道路

名誉市民

出身有名人

歴史

- 立花誾千代 (1569-1602) - 戦国時代の女性城主。立花宗茂の正室。

- 野崎教景 (生年不明-1852) - 九州方言語彙集である『久留米浜荻』をまとめる。

- 緒方春朔 (1748-1810) - 久留米藩に生まれ、のち秋月藩医となる。人痘接種法に日本で初めて成功した。

- 蒲池豊庵 (生没年不明) - 柳川城主の蒲池氏の子孫。久留米郷士。『蒲池物語』の筆者。

- 高山彦九郎 (1747-1793) - 江戸時代後期の尊皇思想家。 1793年(寛政5年)久留米藩内で自刃。墓は久留米市寺町の光明山遍照院にある。京都の京阪三条前にある通称「土下座像」は高山彦九郎の像である。

- 真木保臣 (1813-1864) - 水天宮祠官、尊皇攘夷派の活動家

- 坂本元蔵 - 久留米藩士。久留米つつじの開発。

- 篠原泰之進 (1828-1911) - 新撰組隊士。

- 佐田白茅 (1833-1907) - 久留米藩士。明治期の外交官で征韓論を建白。

- 林田守隆

- 柴山典

- 隈本有尚

剣客・武道家

- 浅野一摩 (1852-1934) - 剣客。津田一伝流。

- 梅崎弥一郎 (1847-1913) - 剣客。加藤田神陰流。

- 小城満睦 (1897-1993) - 剣道範士九段。

- 加藤田平八郎 (1808-1875)- 剣客。加藤田神陰流。

- 末次留蔵 (1893-1975) - 剣道範士七段。居合道範士八段(夢想神伝流)。銃剣道範士八段。西日本随一の個人道場、武揚館を落成した。

- 宗重遠 (1848-1930) - 津田一伝流。剣道範士。

- 津田教修 (1850-1907) - 津田一伝流。陸軍中佐。

- 中村半助 (1845-1897) - 柔術家。初代警視庁柔術世話掛。

- 中野宗助 (1885-1963) - 剣道範士十段(田主丸町)。

- 松崎浪四郎 (1833-1896) - 剣客。加藤田神陰流。

政治

- 浅野陽吉 (1868-1944) - 元・衆議院議員、久留米商業学校長、郷土史研究家。

- 綾部市太 (1888-没年不明) - 浮羽郡竹野村(後の田主丸町)出身。元・宮崎県議会議員、宮崎県日向市大字富高にツツジ園「迎洋園」を開園した。後に迎洋園は閉園し、宅地化されて2001年に日向市迎洋園として日向市の地名となる。

- 石井光次郎 (1889 - 1981) - 元・衆議院議員、第54代衆議院議長。

- 大久保勉 (1961- ) - 元・参議院議員、前・久留米市長。

- 古賀ゆきひと (1959- ) - 参議院議員、元・福岡放送アナウンサー

- 楢橋渡 (1902-1973) - 元・衆議院議員、炭鉱マンから政治家へ転身し、内閣書記官長・運輸大臣を歴任。

- 楢橋進 (1934-1990) - 楢橋渡の長男、渡と同じく元・衆議院議員 。

- 橋本邦寿 (1962- ) - 元・大阪府議会議員

学問

経済・実業

- 石橋正二郎 (1889-1976) - ブリヂストンの創業者

- 井上伝 (1789-1869) - 久留米絣の始祖

- 牛島謹爾 (1864-1926) - アメリカで「ポテト・キング」の異名をとった大農園主。在米日本人会初代会長。

- 小川トク (1839-1913) - 久留米縞織の創始者

- 河原成美 (1952- ) - 旧城島町出身。力の源ホールディングス創業者・社長、元日本ラーメン協会副理事長。九州産業大学出身。

- 倉田雲平 (1851−1917) - つちやたび(現ムーンスター)創業者。

- 四島一二三 (1881−1976) - 旧北野町出身。福岡無尽株式会社(現西日本シティ銀行)創設。

- 真藤恒 (1910-2003) - 石川島播磨重工業(現IHI)社長、NTT初代社長・会長。

- 田中久重 (1799-1881) -「からくり儀右衛門」で有名。佐賀鍋島藩にも出仕。 東芝の前身となる芝浦製作所の創業者。

- 田中久重 (2代目) (1846-1905) - 初代久重の養子。芝浦製作所を電気通信、海軍発注品に事業を展開。

- 鳥取三津子 (1964- ) - 2024年3月まで日本航空(JAL)の代表取締役専務執行役員[20]。2024年4月に日本航空(JAL)の第14代代表取締役社長に就任[21]。

- 永田清 (1903-1957)- 日新製糖社長・日本放送協会(NHK) 会長。NHKで教育テレビ(現・Eテレ)を始める。

- 日比翁助 (1860-1931) - 三越百貨店の創始者。慶應義塾出身。

- 村井利彰 (1955- ) - ニチレイ社長・日本冷蔵倉庫協会会長・大日本水産会副会長・食品産業センター副会長。九州大学経済学部出身。

- 森崎実 - 旧城島町出身。電通技術開発局長を経て、ビデオリサーチ初代社長。

文芸・文化

芸術

- 青木繁 (1882-1911) - 洋画家。荘島町に青木繁旧居として生家が保存・整備され広く公開されている。

- 菊竹清訓 (1928-2011) - 建築家

- 金子博信 (1898-1988) - 洋画家

- 古賀春江 (1895-1933) - 洋画家

- 坂本繁二郎 (1882-1969) - 洋画家、文化勲章受賞。京町に生家が現存しており、坂本繁二郎生家として保存・整備の上で公開されている。

- 重松象平 (1973- ) - 建築家

- 高島野十郎 (1890-1975) - 画家。青木繁の影響を受ける。

- 豊田勝秋(1897-1972) - 工芸家

- 藤田吉香 (1929-1999) - 画家。櫛原町で出生。牡丹等の静物画が多く写実主義の昭和の一時代を築く。

- 野口竜 (1944-2012) - 漫画家、デザイナー、イラストレーター。

- Pantovisco (生年非公表) - マルチクリエーター。

- 松本零士 (1938-2023) - SF漫画家。久留米市で出生。

- 松本英一郎 (1932-2001) - 画家。

芸能

音楽

- 鮎川誠 - ミュージシャン

- 家入レオ - 歌手

- イクマあきら - 歌手

- 池松愛理 - アイドル

- 石橋凌 - 歌手、俳優

- 石丸千賀 - アイドル

- 植田真梨恵 - 歌手

- 坂本直弥 - 歌手(ON/OFF) 俳優

- 坂本和弥 - 歌手(ON/OFF) 俳優

- 高野洸 - 歌手(dream5)

- 竹下麻衣子 - ミュージシャン(IRabBits)

- rio - ミュージシャン (vivid undress)

- 鶴久政治 - ミュージシャン(元チェッカーズ)

- 高杢禎彦 - ミュージシャン(元チェッカーズ)

- 徳永善也 (1964-2004)- ミュージシャン(元チェッカーズ)

- 中村八大 (1931-1992)- 作曲家

- 野崎整子 - 歌手

- 藤井フミヤ - ミュージシャン(元チェッカーズ)、画家

- 藤井尚之 - ミュージシャン(元チェッカーズ)

- フミヤと尚之は実兄弟である。

- 細川潤一(1913-1991) - 旧城島町出身、作曲家

- マオ - 歌手(シド)

- MAI - 歌手

- 松田聖子 - 歌手

- 三木聖子 - 歌手、女優

演劇、演芸、俳優

- R藤本 - お笑い芸人

- 有坂来瞳 - タレント

- 井上麻美 - アイドル

- いのくちゆか - 声優

- 江上健二 - 元舞台俳優

- 江頭ゆい - 女優

- 江口カン - 映像ディレクター、演出家、映画監督

- LL BROTHERS - ダンスデュオ

- 香月亜耶乃 - タレント

- 草場恵 - グラビアアイドル

- こがけん - お笑い芸人(おいでやすこが)

- 酒井広大 - 声優

- 坂口祐三郎 (1941-2003)- 俳優

- さきぽん - お笑い芸人

- 桜井ユキ - 女優

- 高田里穂 - モデル

- 田中麗奈 - 女優

- 堤太輝 - お笑い芸人

- 藤田進 (1912-1990) - 俳優

- 藤吉久美子 - 女優

- 宮崎敦吉 - 俳優、声優

- 御船健 - 俳優

- 山田康介 - 撮影監督

- 吉田羊 - 女優

- 財木琢磨 - 俳優

- 中尾拳也 - 俳優

- 柳家蝠よし - 落語家

マスコミ

スポーツ

- 秋吉耕佑 - オートバイレーサー

- 朝山東洋 - 元プロ野球選手、現広島東洋カープコーチ

- 伊藤大祐 - ラグビー選手

- 内田博幸 - 騎手・中央競馬所属(旧三潴町出身)

- 江原雅裕 - プロ野球選手

- 小川健太郎 (1934-1995)- 元プロ野球選手、中日ドラゴンズのエース

- 小野郁 - プロ野球選手

- 香月良太 - 元プロ野球選手

- 香月良仁 - 元プロ野球選手

- 後藤将和 - 旧北野町出身。元プロ野球選手(ダイエー)

- 後藤敬介 - 旧城島町出身。元プロ野球選手(巨人)

- 坂口征二 - プロレスラー、俳優坂口憲二の父

- つぼ原人 - プロレスラー

- 城後寿 - プロサッカー選手(アビスパ福岡)

- 紫原政文 - 競輪選手

- 素根輝 - 柔道選手

- 古賀若菜 - 柔道選手

- TATSUJI - K-1選手

- 中園真司 - ラグビー選手

- 中野浩一 - 元競輪選手

- 中野菜摘 - 元女子プロ野球選手

- 中村良二 - 旧北野町出身。元プロ野球選手

- 流大 - ラグビー選手

- 納戸徳重(1902年-1991年) - 旧城島町出身。元陸上競技選手、1924年パリオリンピック出場

- 牧原大成 - 旧田主丸町出身。プロ野球選手(福岡ソフトバンクホークス)

- 町豪将 - 元プロ野球選手

- 松浦麻琴 - バレーボール選手

- 若松駿太 - プロ野球選手(中日ドラゴンズ)

その他

マスコット

- 乙女(おとめ)ちゃん - コスモスの町、北野町のキャラクター。

- 九千坊の九ちゃん - 河童の町、田主丸町のキャラクター。

- たまるくん - 三潴町のキャラクター。

- インガットくん - お酒と瓦の町、城島町のキャラクター。

- くるっぱ - 久留米市の公式キャラクター。

- 分別戦隊ワケルンジャー - ゴミの選別に活躍する3人のローカルヒーロー。

- ミヅマン - YOSAKOIみづま祭りを盛り上げるキャラクター。

- ヤキ江さん - 「久留米焼きとり文化振興会」が一般公募した、雌鶏のキャラクター。

シンボル

- 町の木 - ケヤキ

- 町の花 - 久留米つつじ、コスモス

市外局番

- 0942(久留米MA 旧田主丸町を除く)

- 0943(田主丸MA 旧田主丸町地域)

歴史的建造物・名所・旧跡

神社

- 大善寺玉垂宮 - 毎年1月7日に日本三大火祭りのひとつ鬼夜(国の重要無形民俗文化財)が行われる。[22][23]

- 北野天満宮

- 櫛原天満宮 - 通称「久留米の天神さま」。

- 五穀神社 - 東芝ゆかりの神社。境内に久留米の偉人の銅像がある「郷学の森」がある。

- 水天宮 - 全国水天宮の総本社。

- 高良大社 - 筑後国一宮

- 月読神社

- 真木神社 - 水天宮の境内社。水天宮の第22代宮司でもあった真木和泉守こと真木保臣などが祀られている[24]。1915年(大正4年)には真木保臣の銅像が建立された[24]。太平洋戦争中に供出されたが、1968年(昭和43年)には没後100年を記念して再建された[24]。真木神社に隣接して、真木保臣によって尊皇・倒幕の策源地となった山梔窩(さんしか)を模した古民家がある[24]。筑後市に現存する山梔窩の現物は福岡県指定文化財となっている[24]。

- 宮ノ陣神社 – 懐良親王お手植えの梅「将軍梅」で知られる。

寺院

- 筑後国分寺跡

- 筑後国分尼寺跡

- 元三大師・護國山國分寺

- 神代山安國萬法禪寺(筑後安國寺、安國禪寺、萬法寺)[25]

- 井上山光明院善導寺 – 浄土宗七大本山の一つ。九州大本山。

- 江南山梅林禪寺 – 有馬家菩提寺

- 山本山普光院觀興禪寺(観興寺)

- 蚊田山光福寺

- 成田山久留米分院明王寺(久留米成田山)

- 慈雲山福聚禪寺(福聚寺)

- 香林山冷智院無量寺

- 夜明山朝日禪寺(朝日寺)

- 御船山等學院大善寺

- 九州日光・西向山一心院專念寺[26]

- 柳坂山永勝禪寺(永勝寺)

- 寺町 – 江戸時代に久留米城防衛の一環として寺をここに集めたという。現在は十七の寺院が集まって一つの聖域をつくっている。

-

- 高山彦九郎墓

- 高山彦九郎終焉の地

- 東光寺

美術館・博物館・動物園

公園

スポーツ施設

旧跡・文化施設

祭事・催事

- 鬼火(玉垂宮、日本三大火祭りのひとつ、毎年1月7日)

- 城島酒蔵びらき(城島町、2月中旬)

- 久留米つばきフェア(石橋文化センター、久留米つばき園、久留米市世界のつばき館、3月)

- 久留米つつじまつり(久留米百年公園、4月-5月)

- 水天宮春大祭(水天宮、5月3日-7日)

- あじさい祭(千光寺、6月)

- 高良大社川渡祭、へこかき祭り(高良大社、6月)

- 城島エツ祭(六五郎橋河川敷公園、6月)

- 献灯祭(高良大社、8月)

- 水の祭典久留米まつり(8月3日-5日)

- 筑後川花火大会(8月5日)

- 水天宮夏大祭(8月5日-7日)

- 河童大明神の夏の大祭[27](田主丸町、8月8日) - 1955年結成の「九千坊本山田主丸河童族」主催。加藤清正公の怒りを買い、熊本を追放されて田主丸の筑後川へ移り住んだ河童を祀る神事[28]。

- 久留米流し灯籠(筑後川河川敷、8月)

- 鈴虫まつり(久留米城跡、8月)

- 田主丸花火大会(田主丸町、8月下旬)

- 花火動乱蜂(王子若宮八幡宮、9月)

- 城島ふるさと夢まつり(城島町町民の森、9月中旬)

- コスモスフェスティバル(コスモスパーク北野、10月中旬)

- 高良大社おくんち(秋季大祭)(高良大社、10月)

- ふるさとみづま祭(水沼の里2000年記念の森、11月上旬)

- 久留米焼きとり日本一フェスタ(2012年から、9月上旬 久留米焼きとり文化振興会 主催)

久留米市が舞台の作品

- 百瀬、こっちを向いて。(小説)

- 精姫様一条(小説)

- 若殿八方破れ 久留米の恋絣(小説)

- Watch with Me 〜卒業写真〜(映画)

- 黒い看護婦(スペシャルドラマ)

スポーツ

2022年9月6日、サッカーJ1リーグのアビスパ福岡と「フレンドリータウンに関する協定書」を締結[29]。しかし地理的に佐賀県と繋がりが深く、サガン鳥栖も以前からサッカー教室等を行っている。アクセスも久留米駅からサガン鳥栖のホームスタジアムのある鳥栖駅まで10分程度なのに対し、アビスパ福岡のホームスタジアムまでは1時間程度かかり、市内にはサガン鳥栖サポーターが多いのが現状である。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads