トップQs

タイムライン

チャット

視点

鼎部

漢字の部首 ウィキペディアから

Remove ads

Remove ads

概要

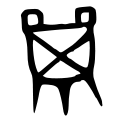

「鼎」字は中国古代における器物の一種である鼎を意味する。三足両耳を備え、食物を煮炊きする食器として、また功績を銘に刻んだりする礼器として用いられた。

伝説によると夏王朝の禹は九州を象徴する九鼎を鋳造したとされ、歴代王朝に王権の象徴として受け継がれた。これにより「鼎」で政権・王権の比喩として使われた。引伸して勢力が盛大で、時めいているさまを表し、今まさにという副詞としても使われる。

また「鼎」字は三足あることから三つどもえの戦いの比喩として「三国鼎立」などと使われた。また、六十四卦の一つとしても用いられる。

その字形は鼎を側面からみた三足両耳の形に象っている。

偏旁の意符としては鼎に関することを示す。

鼎部はこのような意符を構成要素にもつ漢字を収めるが、多くはなく、日常の範囲内では「鼎」自身のみといってよく、JIS漢字では他に「鼐」「鼑」「鼏」「鼒」がある程度である(Unicodeで日常外の漢字を見れば更にもう少しあるが)。

「鼎」のデザイン差・画数の差については、日本では康熙字典に従って右下を「丅」として「鼎」全体を13画に数える一方、現代の中国では、右下を「㇕」として「鼎」全体を12画に数える。

Remove ads

部首の通称

- 日本:てい・かなえ

- 韓国:솥정부(sot jeong bu、釜の鼎部)

- 英米:Radical tripod

部首字

鼎

- 甲骨文

- 金文

- 大篆

- 小篆

例字

→詳細は「wikt:Wiktionary:漢字索引 部首 鼎」を参照

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads