トップQs

タイムライン

チャット

視点

高部

漢字の部首 ウィキペディアから

Remove ads

Remove ads

概要

高部には「高」を筆画の一部として持つ漢字を分類している。

単独の「高」字は高い様、すなわち基準となる地平から垂直上方に距離が離れていることを表す。また、その距離の尺度である高さを意味する。さらに引伸して、年齢や地位・度合が高いこと、高尚・高貴である様を表す。

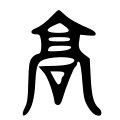

字源としては、「高」字は高い楼閣の形を象った象形文字である[1][2][3]。これは「高い」を意味する単語を高い建築物で図示したものであり、「高い建築物」の意味から引伸して「高い」の意味が生じたわけではない[4]。

「高」は意符として高いことを意味する漢字に含まれることがあるが、その数は多くない。

現在高部に属する漢字で、現代社会で日常的に用いられるのは「高」自身のみである。それ以外の字の例では、JIS漢字で「高」の異体字の「髙」のほか、「高」を意符とする「髛」「髜」「髞」、および「高」を音符とする「䯨」があり、Unicodeの特に拡張領域では「高」を意符とするある程度まとまった数の漢字が収録されているが、「高」「髙」以外は日常的にほとんど用いられない漢字ばかりである。またこれも現代の日常生活ではまず用いられない漢字ではあるが、現在高部に属する漢字の中には、高を筆画の一部に持つ「𩫏(𩫖)」(郭の本字)やそれを意符とする漢字(𩫠・䯬・𩫨など)が存在し、『説文解字』などではそれを収めるための独立部首である「𩫖部」(『説文解字』で実際に収められていたのは「𩫠」)が置かれていた。

Remove ads

字体のデザイン差

「亠」同様、印刷書体(明朝体)における「高」字の1画目には地域による差異がある。『康熙字典』はこれを短い縦棒とし、日本・韓国はこれに従う。一方、中国の新字形・台湾の国字標準字体・香港の常用字字形表ではこれを点画としている。

日本では手書きにおいて「髙」という字体が使われることがあり、これを「はしご高」(はしごだか、11画)、標準字体の方を「くち高」(くちだか、10画)と呼んでいる。また、韓国の高姓の氏族・済州高氏は「はしご高」を正しい表記と定めている[5]。

部首の通称

- 日本:たかい

- 韓国:높을고부(nopeul go bu、たかい高部)

- 英米:Radical tall

部首字

高

- 中古音

- 現代音

- 日本語 - 音:コウ(カウ)(漢音・呉音) 訓:たかい・たか・たかまる・たかめる

- 朝鮮語 - 音:고 (go) 訓:높을(nopeul、たかい)뛰어날(ttwieonal、とびぬけた)

- 甲骨文

- 金文

- 大篆

- 小篆

例字

→詳細は「wikt:Wiktionary:漢字索引 部首 高」を参照

- 高・髙

- 3:䯨、5:髛、8:髜、13:髞、18:䯬

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads