トップQs

タイムライン

チャット

視点

第16回衆議院議員総選挙

1928年に行われた日本の衆議院選挙 ウィキペディアから

Remove ads

第16回衆議院議員総選挙(だい16かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、1928年(昭和3年)2月20日に日本で行われた帝国議会(衆議院)議員の総選挙である。

昭和改元後初となる総選挙で、1925年(大正14年)に公布された普通選挙法に基づく最初の総選挙であるので、別名第1回普通選挙と呼ばれる場合もある。

Remove ads

概説

普通選挙法成立以前には、選挙権は直接国税3円以上を納税する成人男性に限定されていたが、大正デモクラシーの勃興、第二次護憲運動によって成立した加藤高明を首相とする護憲三派の加藤高明内閣によって納税額に基づく制限選挙は撤廃され、25歳以上の成年男性による普通選挙が実現した。なお、日本における普通選挙は、既に1925年において、地方議会選挙で導入されており、市では、北海道札幌市、旭川市、室蘭市、小樽市、函館市、静岡県浜松市、町村では、京都府舞鶴町、新潟県庄瀬村、岡山県鴨方町など15町村で実施されている。

日本最初の普通選挙ということで、当時は、与党が内務大臣の指揮にある内務次官、警保局長、警視総監(いわゆる内務三役)を使い、選挙に干渉し与党側を勝利させるのが常識であった。事実、田中義一内閣は鈴木喜三郎内相の下、大規模な選挙干渉を行っている。これに対し、野党の立憲民政党は選挙革正委員会を党内に設置し、選挙干渉に対抗している。

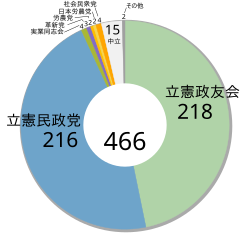

選挙の結果、与党の立憲政友会は218議席、野党第1党の立憲民政党は216議席とどちらも過半数を得られない「ハング・パーラメント」(宙ぶらりん議会)となり、残る32議席がキャスティングボートを握る情勢となった。

また、労働農民党(労農党)、日本労農党、社会民衆党、日本農民党のいわゆる無産政党、無産諸派が候補者を擁立して選挙戦で8議席を得た。田中内閣は、普通選挙によりこれら無産政党を合法化した一方で、総選挙後の1928年3月15日、治安維持法により、日本共産党を弾圧した(「三・一五事件」)。

この選挙から小選挙区制から中選挙区制に移行し、1993年の第40回衆議院議員総選挙まで中選挙区制が続くこととなった(大選挙区制限連記制で行われた第22回を除く)。

選挙ポスターの本格導入

選挙ポスターが本格導入されたのはこの選挙からで、縦3尺1寸(約94センチメートル)×横2尺1寸(横64センチメートル)と定められていたが枚数や掲出場所、内容に制限はなく、政策より名前を売ったり情けに訴えたりしようとするもの、対立政党を批判する風刺画も多かった[1]。

Remove ads

選挙データ

内閣

解散日

解散名

- 普選解散

公示日

投票日

改選数

- 466

選挙制度

- 中選挙区制

- 普通投票(男性のみ)

- 満25歳以上の男性

- 有権者 12,408,678

選挙結果

投票率

- 80.33%(前回比

10.85%)

10.85%)

党派別獲得議席

- 会長=武藤山治

- 書記長=三輪寿壮

- 九州民憲党 1議席[2]

- 委員長=浅原健三

- 中立(無所属)18議席[2]

議員

要約

視点

当選者

立憲政友会 立憲民政党 実業同志会 社会民衆党 革新党 労働農民党 日本労農党 九州民憲党 中立

補欠当選等

立憲政友会 立憲民政党 第一控室会 中立

初当選

- 計170名

- 立憲政友会

- 84名

- 立憲民政党

- 66名

- 社会民衆党

- 4名

- 労働農民党

- 2名

- 日本労農党

- 1名

- 河上丈太郎(兵庫1区)

- 九州民憲党

- 1名

- 浅原健三(福岡2区)

- 中立

- 12名

返り咲き・復帰

- 計49名

- 立憲政友会

- 22名

- 立憲民政党

- 23名

- 実業同志会

- 1名

- 松井文太郎(福井全県区)

- 革新党

- 1名

- 大竹貫一(新潟3区)

- 中立

- 2名

引退・不出馬

- 計130名

- 立憲政友会

- 53名

- 立憲民政党

- 61名

- 実業同志会

- 1名

- 小林弥七(旧群馬2区)

- 中立

- 15名

落選

- 計82名

- 立憲政友会

- 32名

- 立憲民政党

- 31名

- 久留義郷(鹿児島3区)

- 実業同志会

- 4名

- 革新党

- 4名

- 中立

- 11名

- 橋本喜造(長崎1区)

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads